细菌营养缺陷型菌株的诱变和筛选鉴定

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:5

分离、筛选、鉴定色氨酸营养缺陷型菌株一、实验目的1、了解应用物理、化学因素对细菌进行诱变的方法2、初步掌握诱变产生营养缺陷型菌株的筛选与鉴定的方法技术,体会相应的科学理念。

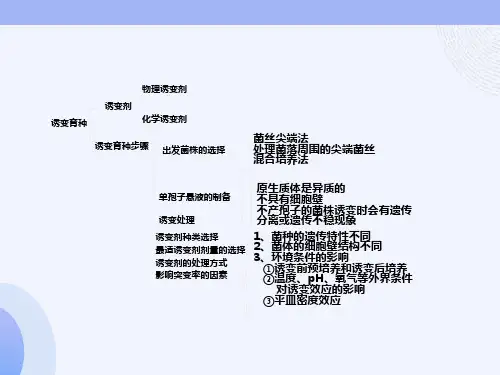

二、实验原理1、诱变及诱变剂说明1.1利用化学、物理等诱变手段是微生物育种工作的常用手段主要有DNA碱基化学性质改变引起置换、插入移码、大片段畸变、碱基二聚体形成等,最终引起宜春啊信息复制之中的改变1.2本次试验利用紫外线进行诱变处理(主要是形成嘧啶二聚体,引起后续DNA复制错误,达到诱变的目的)1.3诱变后需要暗培养(防止光复活作用)1.4紫外线剂的控制---紫外灯的功率、照射距离、照射时间(需要前期试验确定,杀菌率在70%左右)2、营养缺陷型的培养生长情况营养缺陷型在完全培养基上生长良好,而在基本培养基上则不生长,未发生突变的野生型在两种培养基上都能生长(此为筛选的理论依据)三、实验材料菌种:大肠杆菌实验培养基:肉汤液体培养基(CM);肉汤固体培养基(CMA);2倍肉汤液体培养基(CM);基本液体培养基(MM);基本固体培养基(MM);含色氨酸的基本培养基实验试剂:生理盐水,青霉素钠实验器材:10ML带盖离心管、10ml吸管、90mm培养皿、试管四、实验步骤1、菌种培养收集洗涤大肠杆菌接种于肉汤液体培养基,37℃静止培养18~24h无菌取10ml培养液放入无菌15ml离心管中,3500r/min 10min,弃上清液,留下菌体沉淀在上述沉淀中加入5ml无菌生理盐水,悬浮沉淀,备用2、诱变剂处理吸取上述洗涤悬液3ml,放至60mm培养皿中,摇晃成薄层。

将上述培养皿放在40w紫外灯下,距离30cm(处理前先开紫外灯稳定30min),灭菌1min,然后开盖处理5min。

照射完毕后,先盖上皿盖,再关紫外灯吸取3ml2倍肉汤培养液到上述处理后的培养皿中。

置于37℃恒温培养箱内,避光培养12h以上(此时是诱变后DNA复制形成纯合子过程)注意:紫外线防护,不要长时间暴露在其下3、淘汰野生型,浓缩缺陷型—基本培养基抗生素法:青霉素适用于细菌,制霉菌素适用于真菌菌丝过滤法:适用于丝状生长的真菌和放线菌4、鉴定色氨酸营养缺陷型持续观察,前后对照标记,在基本培养基上不生长,但是能在加了色氨酸的基本培养基上生长的便是色氨酸营养缺陷型菌株。

实验二、芽孢杆菌氨基酸营养缺陷型菌株的筛选、检出与鉴定一、实验目的掌握各种培养基的配制方法;理解选育营养缺陷突变株的选育原理;掌握细菌氨基酸营养缺陷型的诱变、筛选与鉴定方法;获得芽孢杆菌氨基酸营养缺陷型菌株并对其鉴定。

二、实验原理营养缺陷型是指野生型菌株由于基因突变,致使细胞合成途径出现某些缺陷,丧失合成某些物质的能力,必须在基本培养基中外源补加该营养物质,才能正常生长的一类突变菌株。

其本质是一种减低或消除末端产物浓度,以解除反馈控制的代谢调控中间产物或分支合成途径中末端产物得以积累。

营养缺陷型菌株广泛应用于氨基酸、核苷酸、维生素的生产中。

也广泛应用于基因定位、杂交及基因重组等研究中的遗传标记制作。

筛选营养缺陷型菌株一般具有四个环节:诱变处理、淘汰野生型、营养缺陷型的检出、鉴定缺陷型[1]。

1.诱变处理基因突变可分为自发突变和诱发突变,许多物理、化学、生物因素对微生物都有诱变作用,这些能使突变率提高到自发突变水平以上的因素称为诱变剂,对于氨基酸营养缺陷型的诱变常选用亚硝基胍。

亚硝基胍(NTG,N-甲基-N-硝基-亚硝基胍)为诱变剂,在低致死率的情况下又很强的诱变作用,有超诱变剂之称。

在碱性时NTG 能形成重氮甲烷(CH2N)、烷化DNA 而使基因突变:pH5-5.5 时,NTG 形成HNO2,本身也是诱变剂;pH 6.0 时,NTG 本身不变化,可作用于核蛋白而引起诱变效应。

它的主要作用是引起DNA链中GA向AT转变。

NTG 是—种超诱变剂,杀菌力较弱,诱变作用较强,其作用部位又往往在 DNA的复制叉处,易造成双突变。

一般选用NTG 处理时,诱变频率较高,可使百分之几十的细菌发生营养缺陷型突变。

NTG也是一种致癌因子,在操作时要特别注意,切勿直接与皮肤接触,凡有亚硝基胍的器皿都的要用1mol/LNaOH溶液浸泡,使残存的亚硝基胍分解破坏,然后清洗[2]。

2.淘汰野生型诱变处理后的个体,营养缺陷型的比例较低,可采用菌丝过滤法、抗生素法、高温杀菌法除去野生菌,从而达到浓缩营养缺陷型菌株的目的。

![[详细讲解]细菌营养缺陷型菌株的诱变和筛选鉴定实验报告](https://uimg.taocdn.com/96df62ccb04e852458fb770bf78a6529647d3574.webp)

工业微生物育种实验细菌营养缺陷型菌株的诱变和筛选鉴定关于菌株的几个概念:野生型菌株:从自然界分离到的微生物在其发生突变前的原始状态。

营养缺陷型:野生型菌株经过人工诱变或自然突变失去合成某种营养的能力,只有在基本培养基中补充所缺乏的营养因子才能生长。

原养型:营养缺陷型菌株经回复突变或重组后产生的菌株,其营养要求在表型上和野生型相同关于培养基:基本培养基(minimal medium,MM):仅能满足微生物野生型菌株生长需要的培养基,用[-]来表示。

完全培养基(complete medium,CM):凡可满足一切营养缺陷型菌株营养需要的天然或半组合培养基。

用[+]来表示。

补充培养基(supplemental medium,SM):凡只能满足相应的营养缺陷型生长需要的组全培养基,它是在基本培养基中加入该菌株不能合成的营养因子而组成。

摘要:本实验选用紫外线为诱变剂,来诱发大肠杆菌突变,并用青霉素法淘汰野生型,逐个测定法检出缺陷型,获得100#大肠杆菌菌株,最后经生长谱法鉴定出该菌株为脯氨酸缺陷型。

关键词:大肠杆菌紫外线营养缺陷型青霉素逐个测定法生长谱法一、实验目的1、了解营养缺陷型突变株选育的原理。

2、学习并掌握细菌氨基酸营养缺陷型的诱变、筛选与鉴定方法。

二、实验原理筛选营养缺陷型菌株一般具有四个环节:诱变处理、营养缺陷性的浓缩、检出、鉴定缺陷型。

本实验选用紫外线为诱变剂,来诱发突变,并用青霉素法淘汰野生型,逐个测定法检出缺陷型,最后经生长谱法鉴定细菌的营养缺陷型。

三、实验器材离心机,紫外线照射箱,冰箱,恒温箱,高压灭菌锅;三角烧瓶,试管,离心管,移液管,培养皿,接种针四、实验材料(一)菌种E.coli(二)培养基、1LB培养液:酵母膏,0.5g;蛋白胨,1g;NaCl,0.5g;水,100ml,pH7.2 121℃灭菌15min22×LB培养液:其它不变,水,50ml。

3基本培养基:葡萄糖0.5 g,(NH4)2SO4 0.1 g,柠檬酸钠0.1 g,MgSO4·7H2O0.02 g,K2HPO4 0.4 g,KH2PO4 0.6 g,重蒸水100 mL,pH 7.2,110℃灭菌20 min。

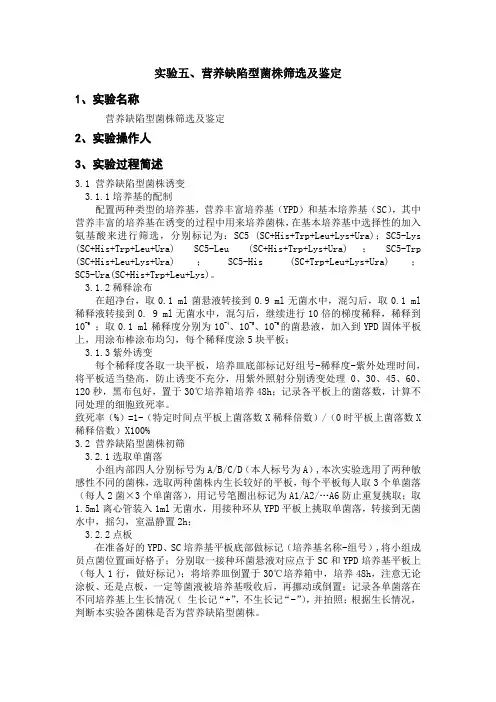

实验五、营养缺陷型菌株筛选及鉴定1、实验名称营养缺陷型菌株筛选及鉴定2、实验操作人3、实验过程简述3.1 营养缺陷型菌株诱变3.1.1培养基的配制配置两种类型的培养基,营养丰富培养基(YPD)和基本培养基(SC),其中营养丰富的培养基在诱变的过程中用来培养菌株,在基本培养基中选择性的加入氨基酸来进行筛选,分别标记为:SC5 (SC+His+Trp+Leu+Lys+Ura);SC5-Lys (SC+His+Trp+Leu+Ura) SC5-Leu (SC+His+Trp+Lys+Ura);SC5-Trp (SC+His+Leu+Lys+Ura);SC5-His (SC+Trp+Leu+Lys+Ura);SC5-Ura(SC+His+Trp+Leu+Lys)。

3.1.2稀释涂布在超净台,取0.1 ml菌悬液转接到0.9 ml无菌水中,混匀后,取0.1 ml 稀释液转接到0. 9 ml无菌水中,混匀后,继续进行10倍的梯度稀释,稀释到10-6;取0.1 ml稀释度分别为10-4、10-5、10-6的菌悬液,加入到YPD固体平板上,用涂布棒涂布均匀,每个稀释度涂5块平板;3.1.3紫外诱变每个稀释度各取一块平板,培养皿底部标记好组号-稀释度-紫外处理时间,将平板适当垫高,防止诱变不充分,用紫外照射分别诱变处理0、30、45、60、120秒,黑布包好,置于30℃培养箱培养48h;记录各平板上的菌落数,计算不同处理的细胞致死率。

致死率(%)=1-(特定时间点平板上菌落数X稀释倍数)/(0时平板上菌落数X 稀释倍数)X100%3.2 营养缺陷型菌株初筛3.2.1选取单菌落小组内部四人分别标号为A/B/C/D(本人标号为A),本次实验选用了两种敏感性不同的菌株,选取两种菌株内生长较好的平板,每个平板每人取3个单菌落(每人2菌×3个单菌落),用记号笔圈出标记为A1/A2/…A6防止重复挑取;取1.5ml离心管装入1ml无菌水,用接种环从YPD平板上挑取单菌落,转接到无菌水中,摇匀,室温静置2h;3.2.2点板在准备好的YPD、SC培养基平板底部做标记(培养基名称-组号),将小组成员点菌位置画好格子;分别取一接种环菌悬液对应点于SC和YPD培养基平板上(每人1行,做好标记);将培养皿倒置于30℃培养箱中,培养48h,注意无论涂板、还是点板,一定等菌液被培养基吸收后,再挪动或倒置;记录各单菌落在不同培养基上生长情况(生长记“+”,不生长记“-”),并拍照;根据生长情况,判断本实验各菌株是否为营养缺陷型菌株。

营养缺陷型菌株的筛选步骤和方法

嘿,你知道营养缺陷型菌株是啥不?这玩意儿在科研和生产中可有着大用处呢!那怎么筛选营养缺陷型菌株呢?首先,咱得有个出发菌株,就像要找宝藏得先有个起点一样。

然后通过诱变处理,这就好比给菌株来个大变身,让它可能产生新的特性。

接着进行淘汰野生型,把那些不需要的家伙踢出去。

再进行检出缺陷型,这就像在一堆沙子里找金子,得仔细着呢!注意啊,整个过程中可不能马虎,每一步都得精准操作。

要是弄错了,那可就白忙活啦!

说到安全性,只要操作规范,那基本没啥问题。

稳定性嘛,筛选出来的菌株如果保存得当,那还是挺稳定的。

就像你把宝贝放在一个安全的地方,它就不会轻易丢啦!

那营养缺陷型菌株有啥应用场景呢?在生物制药、食品工业等领域都能大显身手。

它的优势可不少呢!比如可以用来研究代谢途径,就像侦探破案一样,通过它能找到生命的奥秘。

还可以作为遗传标记,帮助我们更好地了解生物的遗传特性。

举个实际案例吧!有个实验室在研究某种抗生素的生产,通过筛选营养缺陷型菌株,大大提高了抗生素的产量。

哇塞,这效果简直太棒了!

所以啊,营养缺陷型菌株的筛选真的很重要。

咱可得好好利用这个强大的工具,为科研和生产做出更大的贡献。

大肠杆菌营养缺陷型菌株的诱变和筛选生命科学学院09级生物技术1班余振洋200900140156指导老师:林建群同组者:潘红芳摘要营养缺陷型菌株是微生物遗传学研究中重要的选择标记和育种的重要手段,在发酵工业上有广泛用途。

本实验以大肠杆菌原养型菌株为材料,计划通过诱变得到并筛选出营养缺陷型,从而了解细菌营养缺陷性的获得步骤并掌握氨基酸营养缺陷型的筛选方法和鉴别过程。

关键词营养缺陷,诱变,生长谱测定,大肠杆菌(E.coli)1.引言1.1 营养缺陷型营养缺陷型是指缺乏合成某种对自身生长繁殖所必须的营养物质(氨基酸、维生素、碱基等)的能力的突变型,只能从周围环境或培养基中获得这些物质或其前体物才能正常生长。

由于营养缺陷型不能合成某种末端产物,解除了合成代谢的反馈抑制作用,限量添加所需生长因子克服生长障碍后,可选择性大量合成积累所需的中间代谢产物。

因此,营养缺陷型在工业上有重要的应用价值。

营养缺陷型是由野生型突变产生,营养缺陷型经回复突变恢复野生表型得原养型。

1.2 紫外线诱变紫外线是一种短波光,波长介于100-400nm之间。

紫外线是一种非电离辐射诱变剂,照射物体时可使原子的内层电子能级提高,但不能使原子失去电子。

紫外线是微生物育种中最常用的诱变剂之一。

由于碱基间电子的相互作用,DNA分子在260nm处有最大的紫外吸收峰,因此决定了紫外线诱导细胞发生突变的有效波长为260nm。

15W紫外灯产生的紫外线中,80%集中在260nm左右,诱变效应良好。

低剂量紫外线可诱变获得较多的正突变,高剂量紫外线则易产生大量负突变,但可获得特性明显改变的突变菌株。

紫外线诱发突变的原理是使DNA同一链上的两相邻胸腺嘧啶之间发生交联,形成胸腺嘧啶二聚体。

在DNA复制时,相应核苷酸无法与胸腺嘧啶二聚体配对形成碱基对,DNA复制中断,引起突变。

当细胞中的DNA分子含有大量胸腺嘧啶二聚体时,SOS修复机制被激活,DNA被修复,但包含大量错配的碱基对,从而导致基因突变。

营养缺陷型突变株的筛选一、与营养缺陷突变有关的三类遗传型个体①营养缺陷型:原菌株由于发生基因突变,致使合成途径中某一步骤发生缺陷,失了合成某种代谢产物的能力,必须在培养基中外源补加该物质才能生长,这类突变菌株,叫营养缺陷型突变株,简称营养缺陷型。

②野生型:变异前的原始菌株。

③原养型:营养缺陷型菌株经回复突变或重组后产性的菌株,其营养要求在表型上与野生型相同,表示方法亦同野生型。

二、与筛选营养缺陷型有关的三类培养基①基本培养基:能满足某一菌种的野生型或原养型菌株营养要求的最低成分的合成培养基。

②补充培养基:在基本培养基中有针对性地补加某一种或几种营养成分,以满足相应的营养缺陷型菌株生长需要(其他营养缺陷型仍不能生长)的培养基。

③完全培养基:可满足该菌种各种营养缺陷型菌株营养需要的天然或半合成培养基。

三、筛选营养缺陷型菌株的一般步骤和方法①诱变:变常用紫外线诱变形成大量营养缺陷型菌株。

②淘汰野生型a)抗生素法某些抗生素能杀死生长繁殖着的微生物,而对处于休止状态的微生物无杀伤作用。

如青霉素能抑制细菌细胞壁肽聚糖的生物合成。

b)菌丝过滤法适用于放线菌、霉菌等丝状微生物。

在基本培养基中野生型孢子能萌发长成菌丝体,而营养缺陷型孢子则不生长。

将经诱变处理的孢子接种于液态基本培养基中,振荡培养10h-12h, 使原养型萌发(以肉眼刚能看见菌丝为度),然后以滤纸、棉花或玻璃过滤漏斗过滤,菌丝被滤除,未萌发的缺陷型孢子能顺利通过,从而达到富集营养缺陷型的目的。

③检出缺陷型的常用方法a)逐个测定法(点种法):把经诱变处理并淘汰野生型后的菌液在完全培养基上涂布分离,将培养后长出的每一个菌落分别点种在基本培养基和另一个完全培养基上,凡在基本培养基上不能生长而在完全培养基的相应位置上能生长的菌落,表明其为营养缺陷型。

b)夹层培养法:经诱变处理后的菌液,稀释后与基本培养基混匀并倾入平板中,待凝固后,再加上一层不含菌的基本培养基。

营养缺陷型菌株的筛选采用辐射,化学试剂等因素处理细菌,以提高其变异几率,关键步骤是进行营养缺陷型微生物的筛选工作,营养缺陷型是指通过诱变产生的,由于发生了丧失某酶合成能力的突变,因而只能在加有该酶合成产物的培养基中才能生长的突变株。

营养缺陷型的筛选与鉴定涉及下列几种培养基:基本培养基(MM,符号为[-])是指仅能满足某微生物的野生型菌株生长所需的最低成分的合成培养基。

完全培养基(CM,符号为[+])是指可满足某种微生物的一切营养缺陷型菌株的营养需要的天然或半合成培养基。

补充培养基(SM,符号为[A]或[B]等)是指在基本培养基中添加某种营养物质以满足该营养物质缺陷型菌株生长需求的合成或半合成培养基。

营养缺陷型菌株不仅在生产中可直接作发酵生产核苷酸、氨基酸等中间产物的生产菌,而且在科学实验中也是研究代谢途径的好材料和研究杂交、转化、转导、原生质融合等遗传规律必不可少的遗传标记菌种。

营养缺陷型的筛选一般要经过诱变、淘汰野生型、检出和鉴定营养缺陷型四个环节。

现分述如下:第一步,诱变剂处理:与上述一般诱变处理相同。

第二步,淘汰野生型:在诱变后的存活个体中,营养缺陷型的比例一般较低。

通过以下的抗生素法或菌丝过滤法就可淘汰为数众多的野生型菌株即浓缩了营养缺陷型。

抗生素法有青霉素法和制霉菌素法等数种。

青霉素法适用于细菌,青霉素能抑制细菌细胞壁的生物合成,杀死正在繁殖的野生型细菌,但无法杀死正处于休止状态的营养缺陷型细菌。

制霉菌素法则适合于真菌,制霉菌素可与真菌细胞膜上的甾醇作用,从而引起膜的损伤,也是只能杀死生长繁殖着的酵母菌或霉菌。

在基本培养基中加入抗生素,野生型生长被杀死,营养缺陷型不能在基本培养基中生长而被保留下来。

菌丝过滤法适用于进行丝状生长的真菌和放线菌。

其原理是:在基本培养基中,野生型菌株的孢子能发芽成菌丝,而营养缺陷型的孢子则不能。

通过过滤就可除去大部分野生型,保留下营养缺陷型。

第三步,检出缺陷型:具体方法很多。

一、实验目的1. 理解细菌营养缺陷型突变株的选育原理。

2. 学习并掌握细菌氨基酸营养缺陷型的诱变和筛选方法。

3. 通过实验,提高微生物学实验操作技能。

二、实验原理细菌的营养缺陷型是由于基因突变导致细菌丧失合成某些物质(如氨基酸、维生素、核苷酸等)的能力,因而它们不能在基本培养基上生长,必须补充相应的物质才能生长。

本实验以大肠杆菌为材料,通过紫外线诱变处理,筛选出氨基酸营养缺陷型突变株。

三、实验材料与试剂1. 实验材料:大肠杆菌野生型菌株。

2. 试剂:牛肉膏-蛋白胨培养基、基本培养基、紫外线照射装置、无菌水、青霉素、氨基酸(L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-苏氨酸等)。

四、实验方法1. 诱变处理:将野生型大肠杆菌接种于牛肉膏-蛋白胨培养基中,37℃培养过夜。

取适量菌液,以无菌水稀释至一定浓度,置于紫外线照射装置下,分别照射10S、20S、30S、40S、50S、60S。

照射过程中,注意控制紫外线强度,避免过强或过弱。

2. 培养:将照射后的菌液分别涂布于牛肉膏-蛋白胨培养基上,37℃培养过夜。

3. 筛选:配置基本培养基,添加L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-苏氨酸等氨基酸,使其浓度分别为0.1g/L、0.2g/L、0.5g/L。

将培养过夜的菌落分别接种于上述培养基上,37℃培养过夜。

4. 挑取:观察菌落生长情况,挑取在基本培养基上不生长,而在添加相应氨基酸的培养基上生长的菌落,即为氨基酸营养缺陷型突变株。

五、实验结果与分析1. 诱变处理:经过紫外线照射,部分菌落出现变异,生长形态、大小等发生变化。

2. 筛选:在添加L-亮氨酸的培养基上,部分菌落生长不良;在添加L-异亮氨酸的培养基上,部分菌落生长良好;在添加L-苏氨酸的培养基上,部分菌落生长不良。

这说明部分菌落具有氨基酸营养缺陷。

3. 挑取:挑取在基本培养基上不生长,而在添加L-异亮氨酸的培养基上生长的菌落,进行进一步鉴定。

六、实验结论1. 通过紫外线诱变处理,成功筛选出大肠杆菌的氨基酸营养缺陷型突变株。

营养缺陷型的筛选、鉴定与原生质体融合营养缺陷型的筛选、鉴定与原生质体融合摘要:本实验主要是筛选鉴定芽胞杆菌营养缺陷型菌株,制备原生质体并检出融合子。

以现有的枯草芽胞杆菌为材料,进行紫外诱变,并逐级筛选出某种氨基最后进行不同缺陷型菌株的原生质融合并检出融合子。

实验酸营养缺陷型菌株。

得到色氨酸营养缺陷型,原生质再生率93.3%,亲本再生率83.9%,融合率为0.74%。

故本实验所采用的一系列方法都比较适宜。

关键词:芽胞杆菌紫外诱变原生质融合枯草芽胞杆菌(Bacillus subtilis) 是存在于土壤和植物微生态系统中的优势微生物种群,是工业、农业和医药工业等领域广泛应用的一种细菌。

枯草芽胞杆菌在生长过程中产生的抗菌蛋白对动植物病原菌均有很强的抑制作用,且能提高动植物免疫抗病能力。

蛋白酶作为枯草芽胞杆菌产生的另一种有重要价值的产物,在纺织、食品、饲料、洗涤剂及皮革工业中早已发挥着重要的作用。

蛋白酶作为饲用酶制剂的重要成分,有利于提高饵料蛋白质在仔猪消化道的消化率,具有促进生长、改善健康状况等作用。

蛋白质是仔鱼、仔虾生长的主要成分之一,饵料蛋白质的质量分数高达35%-55%,但消化率却较低。

因此,蛋白酶也是鱼、虾饲料中必须添加的消化酶。

1. 实验材料1.1菌株上学期筛选出来的产蛋白酶的枯草芽孢杆菌1.2 培养基完全培养基(CM,液体)、完全培养基(CM,固体)、基本培养基(MM)、补充基本培养基(SM)、再生补充基本培养基(SMR)1.3试剂缓冲液、原生质体稳定液(SMM)、促融合剂(40,聚乙二醇(PEG-4000)的SMM液) 溶菌酶液等1.4主要仪器显微镜、台式离心机及各种微生物实验常用仪器2.实验方法2.1菌悬液制备2.1.1细胞悬浮液的制备取保藏的斜面菌种,接种到液体试管中在转接入三角瓶。

取适量培养液,离心,收集菌体,洗涤沉淀,之后将菌体充分悬浮于10mL生理盐水中 2.1.2活菌计数法测定细胞悬浮液的浓度采用十倍稀释法测定细胞菌悬液的浓度。

大肠杆菌营养缺陷型菌株的筛选一、实验原理在以微生物为材料的遗传学研究中,用某些物理因素或化学因素处理细菌,使基因发生突变,丧失合成某一物质(如氨基酸、维生素、核苷酸等)的能力,因而它们不能在基本培养基上生长,必须补充某些物质才能生长。

这样从野生型经诱变筛选得到的菌株,称为营养缺陷型。

筛选营养缺陷型菌株必须经过以下几个步骤:诱变处理、淘汰野生型、检出缺陷型、鉴定缺陷型。

由于本实验是以大肠杆菌为材料,所以根据细菌的特性分别说明筛选的步骤。

诱变剂的作用主要是提高突变频率,它分为物理和化学的二类。

物理诱变剂常用的有X射线、紫外线、快中子、γ射线等诱变处理首先是选择诱变剂,微生物诱变中最常用的物理诱变剂是紫外线。

诱变剂所处理的微生物,一般要求呈单核的单细胞或单孢子的悬浮液,分布均匀,这样可以避免出现不纯的菌落。

用于诱变处理的微生物一般处于对数生长期,那时的细菌对诱变剂的反应最灵敏。

2诱变处理必须选择合适的剂量,剂量的表示有二种,绝对剂量和相对剂量。

绝对剂量的单位以尔格/cm表示,一般用相对剂量。

相对剂量与三个因素有关,这三个因素是:诱变源和处理微生物的距离,诱变源(紫外灯)的功率,以及处理的时间。

前二个因素是固定的,所以通过处理时间控制诱变剂量。

各种微生物的处理最适剂量是不同的,须经预备实验确定。

经处理以后的细菌,缺陷型还是相当少的,必须设法淘汰野生型细胞,提高营养缺陷型细胞所占比例,以达到浓缩缺陷型的目的。

细菌中常用的浓缩法是青霉素法。

青霉素是杀菌剂,它只杀死生长的细胞,对不生长的细胞没有致死作用。

所以在含有青霉素的基本培养基中野生型能长而被杀死,缺陷型不能长被保存得以浓缩。

检出缺陷型的方法有逐个测定法、夹层培养法、限量补给法、影印培养法。

这里主要以逐个测定法为例进行说明。

把经过浓缩的缺陷型菌液接种在完全培养基上,待长出菌落后将每一菌落分别接种在基本培养基和完全培养基上。

凡是在基本培养基上不能生长而在完全培养基上能长的菌落就是营养缺陷型。

实验十四啤酒酵母菌营养缺陷型菌株的筛选一、实验原理利用化学诱变剂诱发突变是遗传学研究和育种工作的常用手段。

化学诱变剂按其诱变机理一般可分为三类:(1)通过掺入DNA分子引起突变,(2)通过和DNA直接起化学反应后引起突变,(3)通过一对核苷酸的插入或缺失引起突变。

本实验以烷化剂亚硝基胍(nitrosoguanidine,NTG)为诱变源,它的诱变机理属于第二类。

现在一般认为烷化剂的诱变机理主要是由于对鸟嘌呤N-7位置上的烷化作用(鸟嘌呤其它位置以及其它碱基的许多位置也可能被烷化),然后被烷化的碱基同碱基结构类似物作用机制一样,通过DNA复制,引起碱基错误配对导致碱基转换或颠换造成基因突变。

通常烷化后的碱基(G)偶然与胸腺嘧啶(T)错误配对代替胞嘧啶(C)。

NTG主要诱发GC—AT的转换。

它除有较强的诱变作用外,还能诱发邻近位置基因的并发突变,而且特别容易诱发DNA复制叉附近的基因突变,随着复制叉的移动,它的作用位置也随着移动。

NTG是一种超诱变剂,它的诱发效率可使百分之几十的细菌发生营养缺陷型突变,因此经NTG处理的细菌不必经过青霉素浓缩处理,而只要通过适当的筛选方法就能检出营养缺陷型。

一般讲,一种高效率的诱变剂,只要有一种有效的筛选方法是可以获得任何突变型的。

诱变处理所用的细胞一般为对数期细胞。

化学诱变剂的剂量一般以药物浓度表示。

一定的剂量有一定的杀菌率和诱变率,通过杀菌率和诱变率可帮助我们了解一定剂量的诱变作用。

诱变作用往往与药物处理时间和温度有关。

具有较强诱变作用,较弱杀菌作用的诱变剂(如烷化剂)可采用较低剂量(约50%的杀菌率),反之,紫外线一般采用较高杀菌作用的剂量(如90%—99.9%杀菌率)。

二、实验材料1.啤酒酵母菌单倍体26-4(来自上海酵母厂)。

2.啤酒酵母菌单倍体143—2(来自上海酵母厂)。

三、实验器具和药品1.用具:培养皿(9厘米),三角瓶(150毫升),试管,离心管,吸管(1毫升、5毫升),玻璃涂棒,玻璃珠,丝绒布,圆木柱。

一、实验目的1. 了解紫外线对细菌的诱变作用。

2. 掌握紫外诱变实验的基本原理和方法。

3. 熟悉营养缺陷型菌株的筛选和鉴定方法。

二、实验原理紫外线是一种波长在10-400纳米之间的电磁波,对微生物具有强烈的杀伤作用。

在一定条件下,紫外线可以诱导微生物发生基因突变,从而产生新的遗传特性。

本实验采用紫外线照射大肠杆菌,通过筛选和鉴定营养缺陷型菌株,研究紫外线对细菌的诱变作用。

三、实验材料1. 实验菌株:大肠杆菌(E. coli)2. 培养基:LB培养基、固体LB培养基、营养缺陷型培养基3. 试剂:紫外线灯、青霉素、琼脂糖、无菌水、无菌滤纸、无菌试管、无菌吸管、酒精灯、显微镜等四、实验方法1. 菌株培养:将大肠杆菌接种于LB培养基中,在37℃恒温培养箱中培养过夜。

2. 紫外线照射:将培养好的大肠杆菌均匀涂布于固体LB培养基平板上,置于紫外灯下照射。

照射时间根据实验设计而定,本实验中照射时间为10分钟。

3. 营养缺陷型菌株筛选:将照射后的平板置于37℃恒温培养箱中培养过夜,挑取单菌落接种于营养缺陷型培养基中,观察菌株生长情况。

4. 营养缺陷型菌株鉴定:对生长缓慢或不能生长的菌株进行鉴定,鉴定方法如下:(1)青霉素筛选:将疑似营养缺陷型菌株接种于含有青霉素的LB培养基平板上,观察菌株生长情况。

(2)生长谱法:将疑似营养缺陷型菌株接种于不同氨基酸的营养缺陷型培养基平板上,观察菌株在不同氨基酸培养基上的生长情况。

5. 数据统计与分析:对实验结果进行统计和分析,得出紫外线对大肠杆菌诱变作用的结论。

五、实验结果1. 紫外线照射后,平板上出现部分生长缓慢或不能生长的菌株。

2. 青霉素筛选实验中,部分菌株在含有青霉素的培养基上生长缓慢或不能生长。

3. 生长谱法实验中,部分菌株在特定氨基酸培养基上生长缓慢或不能生长。

六、实验讨论1. 紫外线照射对大肠杆菌的诱变作用:本实验结果表明,紫外线照射可以诱导大肠杆菌发生基因突变,产生营养缺陷型菌株。

试述诱变育种的一般原则及营养缺陷型的筛选过程

一般原则:

诱变育种是指通过物理、化学或生物手段引起基因突变然后筛选出有利基因表现的方法。

其一般原则包括如下几个方面:

1. 选择适宜的诱变剂:诱变剂直接影响DNA结构和功能,选择适宜的诱变剂可以增加其突变效果,常用的诱变剂有辐射、化学物质、基因工程等。

2. 突变种群的筛选:通过筛选突变种群,筛选出具有遗传改进性状的重要突变体。

3. 遗传变异效应的评价:对诱变后的种群进行管理和观察,选择具有遗传增强、优异/适应性强的突变株系及F2代等。

营养缺陷型的筛选过程:

营养缺陷型的育种是在特定环境和条件下对营养成分缺乏类型的株系进行改良,以提高其抗性和适应性。

常见的筛选过程包括以下几个方面:

1. 筛选原料材料:选择易于产生营养缺陷株系的植物材料。

2. 施肥处理:调控不同养分之间的比例、量和时间,诱发株系营养缺乏响应。

3. 筛选高产、优质的株系:对不同种类的株系进行筛选,选择与原种群相比,产量、品质和营养成分具有明显提高的种类。

4. 选优复制:选取高产、优质的株系进行繁殖和传承,最终得到具有营养改良的新品种。

细菌营养缺陷型菌株的诱变和筛选鉴定

作者:徐艳芹作者单位:山东理工大学生命科学院地址:山

东淄博255049

摘要:营养缺陷型是指野生型菌株由于某些物理因素或化学因素处理,是编码代谢途径中某些酶的基因突变,丧失了合成某些代谢产物(如氨基酸、维生素)的能力,必须在基本培养基中补充该种营养成分,才能正常生长的一类突变株。

这类菌株可以通过降低或消除末端产物浓度,在代谢控制中解除反馈抑制或阻遏,而使代谢途径中间产物或分支合成途径中末端产物积累。

在氨基酸、核苷酸生产中已广泛使用营养缺陷型菌株;也可用于遗传学分析、微生物代谢途径的研究及细胞和分子水平基因重组研究中作为供体和受体细胞的遗传标记。

本实验选用紫外线为诱变剂,以大肠杆菌为实验材料来诱发突变,并用青霉素法淘汰野生型,逐个测定法检出缺陷型,最后经生长谱法鉴定细菌的营养缺陷型。

通过此过程掌握氨基酸营养缺陷型的筛选方法和鉴别过程。

关键词:营养缺陷性,诱变剂,大肠杆菌,青霉素,氨基酸

1、实验目的要求

了解营养缺陷型突变株选育的原理。

学习并掌握细菌氨基酸营养缺陷型的诱变、筛选与鉴定方法。

2、实验原理

营养缺陷型是指野生型菌株由于某些物理因素或化学因素处理,使编码合成代谢途径中某些酶的基因突变,丧失了合成某些代谢产物(如氨基酸、维生素)的能力,必须在基本培养基中补充该种营养成分,才能正常生长的一类突变株。

这类菌株可以通过降低或消除末端产物浓度,在代谢控制中解除反馈抑制或阻遏,而使代谢途径中间产物或分支合成途径中末端产物积累。

在氨基酸、核苷酸生产中已广泛使用营养缺陷型菌株;也可用于遗传学分析、微生物代谢途径的研究及细胞和分子水平基因重组研究中作为供体和受体细胞的遗传标记。

营养缺陷型筛选一般分四个环节,即诱变剂处理、营养缺陷型浓缩、检出和鉴定。

诱变处理突变频率较低,只有通过淘汰野生型,才能浓缩营养缺陷型而选出

少数突变抹。

浓缩营养缺陷型有青霉素法、菌丝过滤法、差别杀菌法和饥饿法四种。

检出营养缺陷型也有逐个测定法、影印培养法、夹层培养法和限量补给法四种。

鉴定营养缺陷型一般采用生长谱法。

本实验选用紫外线为诱变剂,来诱发突变,并用青霉素法淘汰野生型,逐个测定法检出缺陷型,最后经生长谱法鉴定细菌的营养缺陷型。

3、实验材料

3.1菌种E.coli

3.2培养基、

①LB培养液:酵母膏,0.5g;蛋白胨,1g;NaCl,0.5g;水,100ml,pH7.2 121℃灭菌15min

②2×LB培养液:其它不变,水,50ml。

③基本培养基:葡萄糖 0.5 g,(NH4)2SO40.1 g,柠檬酸钠 0.1 g,MgSO4·7H2O

0.02 g,K2HPO40.4 g,KH2PO40.6 g,重蒸水 100 mL,pH 7.2,110℃灭菌 20 min。

配固体培养基时需加 2%洗涤处理过的琼脂。

全部药品需用分析纯,使用的器皿需用蒸馏水或重蒸水冲洗 2~3 次。

④无N基本液体培养基:

K2HPO4,0.7g;KH2PO4,0.3g; 柠檬酸钠 3H2O,0.5g;MgSO4 7H2O,0.01g; 葡萄糖2g;水100ml,pH7.0 110℃灭菌20min

⑤2N基本培养基:

K2HPO4,0.7g;KH2PO4,0.3g; 柠檬酸钠 3H2O,0.5g;MgSO47H2O,0.01g; (NH4)2SO4,0.2g;葡萄糖2g;水100ml,pH7.0 110℃灭菌20min

⑥混合氨基酸和混合维生素:

4、实验步骤

4.1诱变处理

1th day,接种:取一环E.coli于5mlLB液体三角瓶中,37℃培养过夜。

2th day,诱变:早上添加5mlLB液,继续培养5小时,倒入离心管中离心(3500rpm)10分钟,弃去上清,加生理盐水5ml,打匀沉淀,吸菌液5ml于90mm培养皿内,

将培养皿置于15W紫外灯下30cm处(处理前紫外灯预热30min),将培养皿连同盖一起置于15W紫外灯下灭菌1min,然后打开皿盖照射90s,照射后先盖上皿盖再关灯。

吸5ml 2倍LB液加入处理过的菌液平皿内,混匀,用黑布(纸)包好,置37℃避光培养12h以上。

4.2营养缺陷型浓缩(淘汰野生型)

3th day,延迟处理:吸菌液5ml于离心管中,3500rpm离心10min,弃上清,加生理盐水至原体积,打匀沉淀,再离心,共两次,最后制成5ml菌悬液。

取0.1ml菌液于5ml无N培养基中,37℃培养12h(消耗体内的N素,使停止生长,避免缺陷型被以后加入的青霉素杀死)。

次日早上放4℃。

4th day,初筛:晚上8:00,按1:1比例加入2N基本培养液5ml,加5万U/ml青霉素钠盐溶液100ul,使青霉素在溶液中的最终浓度约为500U/ml,再放入37℃培养。

(野生型利用氮大量生长,细胞壁不能完整合成而死亡。

缺陷型因不长避免被杀死)。

5th day,从培养16、24小时的菌液中分别取0.1ml菌液到两个培养皿中,倒入经融化并冷却到45-50℃的基本及完全培养基中,混匀,平放,凝固后37℃培养。

4.3营养缺陷型检出

7th day,检出营养缺陷型。

上述平板培养36-48h后,进行菌落计数。

选取完全培养基上长的菌落数大大超过基本培养基的那一组,用灭菌牙签挑取完全培养基上长出的菌落200个分别点种于基本培养基和完全培养基上(先基本,后完全),37℃培养。

9th day,选在基本培养基上不长,完全培养基上生长的菌落在基本培养基上划线,37℃培养24h,仍不长的是营养缺陷型。

4.4营养缺陷型鉴定

10th day,生长谱的测定:将检出的营养缺陷型菌落接种于5ml LB液试管中,37℃培养14-16h。

11th day,培养16h的菌液离心。

3500rpm,10min,弃上清,加生理盐水,打匀沉淀,再次离心。

加5ml生理盐水制成菌悬液。

取其1ml于培养皿中,加入融化后冷却到40-50℃的基本培养基,混匀,平放,共二皿。

(平板表面分别沾上沾有混合氨基

酸(或酪素水解液)的滤纸片,37℃培养24h,经培养后营养物质周围有生长圈,即表明为氨基酸的营养缺陷型菌株)。

将皿底分成分格用接种环依次放入少许混合氨基酸等,37℃培养24h,观察生长情况,确定是哪种氨基酸营养缺陷型。

5.培养基配置及物品灭菌:

第一天

每组2*LB液体培养基 1管⨯5ml(第2天用)

LB液体培养基约50ml: 1瓶⨯5ml(第1天用) 7-10管⨯5ml (其中第2天用1支,第10天用约6支)

生理盐水 4瓶⨯50ml(或分装试管)

离心管吸头牙签培养皿

每组无N、2N培养基各1管⨯5ml。

4个组无N、2N培养基各50ml,可一起配(配100ml无N培养基,取出50ml,加硫酸铵0.1为2N培养基50ml),分装试管,每管5ml。

第5、7天用基本培养基(约2L/4组)、完全培养基(约1L/4组)、培养皿(约20-25套/组),第9、11天用基本培养基、培养皿。

第1天或者第2、3、4天找时间做培养基,并与其他器皿一起灭菌。

六.结果与分析。