第三章固定化酶催化反应动力学

- 格式:ppt

- 大小:6.48 MB

- 文档页数:41

《酶工程》课后知识题目解析第一章酶工程基础1.名词解释:酶工程、比活力、酶活力、酶活国际单位、酶反应动力学①酶工程:由酶学与化学工程技术、基因工程技术、微生物学技术相结合而产生的一门新技术,是工业上有目的地设计一定的反应器和反应条件,利用酶的催化功能,在常温常压下催化化学反应,生产人类所需产品或服务于其它目的地一门应用技术。

②比活力:指在特定条件下,单位质量的蛋白质或RNA所拥有的酶活力单位数。

③酶活力:也称为酶活性,是指酶催化某一化学反应的能力。

其大小可用在一定条件下,酶催化某一化学反应的速度来表示,酶催化反应速度愈大,酶活力愈高。

④酶活国际单位: 1961年国际酶学会议规定:在特定条件(25℃,其它为最适条件)下,每分钟内能转化1μmol底物或催化1μmol产物形成所需要的酶量为1个酶活力单位,即为国际单位(IU)。

⑤酶反应动力学:指主要研究酶反应速度规律及各种因素对酶反应速度影响的科学。

2.说说酶的研究简史酶的研究简史如下:(1)不清楚的应用:酿酒、造酱、制饴、治病等。

(2)酶学的产生:1777年,意大利物理学家 Spallanzani 的山鹰实验;1822年,美国外科医生Beaumont 研究食物在胃里的消化;19世纪30年代,德国科学家施旺获得胃蛋白酶。

1684年,比利时医生Helment提出ferment—引起酿酒过程中物质变化的因素(酵素);1833年,法国化学家Payen和Person用酒精处理麦芽抽提液,得到淀粉酶;1878年,德国科学家K?hne提出enzyme—从活生物体中分离得到的酶,意思是“在酵母中”(希腊文)。

(3)酶学的迅速发展(理论研究):1926年,美国康乃尔大学的”独臂学者”萨姆纳博士从刀豆中提取出脲酶结晶,并证明具有蛋白质的性质;1930年,美国的生物化学家Northrop分离得到了胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶结晶,确立了酶的化学本质。

3.说说酶工程的发展概况I.酶工程发展如下:①1894年,日本的高峰让吉用米曲霉制备淀粉酶,酶技术走向商业化:②1908年,德国的Rohm用动物胰脏制得胰蛋白酶,皮革软化及洗涤;③1911年,Wallerstein从木瓜中获得木瓜蛋白酶,用于啤酒的澄清;④1949年,用微生物液体深层培养法进行-淀粉酶的发酵生产,揭开了近代酶工业的序幕;⑤1960年,法国科学家Jacob和Monod 提出的操纵子学说,阐明了酶生物合成的调节机制,通过酶的诱导和解除阻遏,可显著提高酶的产量;⑥1971年各国科学家开始使用“酶工程”这一名词。

天津市高等教育自学考试课程考试大纲课程名称:生化反应工程课程代码:3283第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点《生化反应工程》是高等教育自学考试生物技术(生物制药方向)专业的一门专业课,是在完成生物化学、微生物学、物理化学和化工原理等课程后开设的必修课程之一。

本课程的学习对全面掌握生物技术进行生化工程的研究开发起着重要的作用。

本课程重点论述了生化反应过程动力学和生化反应器两个方面。

前者着重论述了均相酶催化反应、固定化酶催化反应和细胞反应过程的基本动力学规律,并重点探讨了传递因素对反应动力学的影响及处理方法;对于生化反应器的设计和分析,则重点讨论了三种理想反应器,并适当介绍了对非理想流动反应器的处理方法。

通过学习可以使学生对于生化反应工程有较系统的认识,达到熟悉并掌握该课程的基本任务、内容、研究对象和研究方法。

本大纲是根据国家教育部制定的高等教育自学考试生物技术专业本科生培养目标编写的,立足于培养高素质人才,适应生物制药专业的培养方向。

本大纲叙述的内容尽可能简明,便于自学。

二、课程目标与基本要求本课程的目标和任务是使学生通过本课程的自学和辅导考试,进行有关生化反应工程的基础理论、基本知识的考察和训练,并了解现代生化反应的进展,为今后的学习和工作打下坚实的基础。

课程基本要求如下:1、了解生化反应工程的特点、任务、研究的对象及研究的内容和方法。

2、掌握均相酶催化反应、固定化酶催化反应动力学的规律和动力学方程、传递因素对反应动力学的影响及其处理方法。

3、掌握细胞反应过程计量学、细胞反应过程动力学的规律及动力学方程。

4、了解生化反应器的种类、基本设计方程和动物细胞培养反应器的种类。

掌握三种理想生化反应器、半间歇半连续反应器的设计式和相关的计算。

5、学习生化反应器的流动模型与放大,了解停留时间的定量描述和理想流动模型。

掌握停留时间分布密度、分布密度函数及统计特征值的计算,熟悉三种非理想流动模型及相应的计算。

名词解释:酶活力单位:在实验室规定的条件下,每分钟催化lumol底物变化所需要的酶量为一个酶活力国际单位(用“IU”表示,简写为U)。

酶的比活力:是指在特定的条件下,单位质量(mg)蛋白质或RNA所具有的酶活单位数。

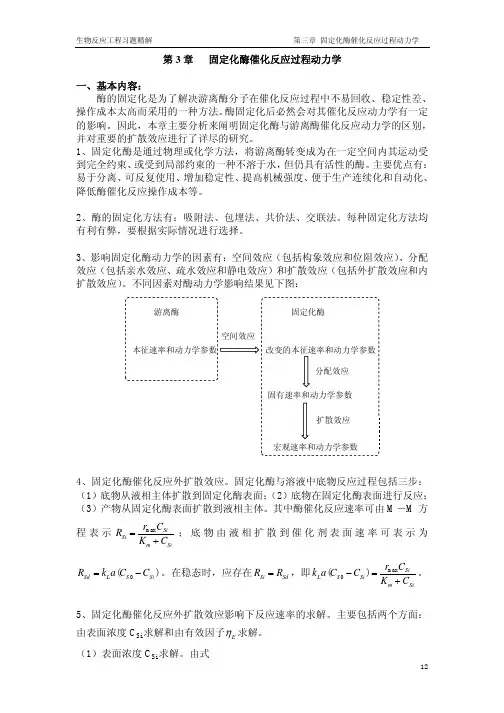

固定化酶:固定在载体上并在一定的空间范围内进行催化反应的酶固定化活细胞:固定在载体上并在一定的空间范围内进行生命活动的细胞称为固定化细胞固定化原生质体:固定在载体上并在一定的空间范围内进行新陈代谢的原生质体。

膜分离技术:借助一定孔径的高分子薄膜,将不同大小、形状、性质的颗粒或分子进行分离的技术。

酶促破碎法:通过细胞本身的酶系或外加酶制剂的催化作用,使细胞外层结构受到破坏,从而达到细胞破碎的方法。

萃取分离:利用溶质在互不相溶的两相之间分配系数的不同而使溶质得到纯化或浓缩的方法。

酶分子修饰:通过各种方法使酶分子的结构发生某些改变,从而改变酶的某些特性和功能的技术过程。

大分子结合修饰:采用水溶性大分子与酶的侧链基团共价结合,使酶分子的空间构象发生改变,从而改变酶的催化特性的方法。

肽链有限水解修饰:在肽链的限定位点进行水解,使酶的空间构象发生某些精细的改变,从而改变酶的催化特性的方法。

氨基酸置换修饰:将酶分子肽链上的某一个氨基酸置换成另一个氨基酸,从而改变酶的催化特性的修饰方法。

原生质体融合育种:指通过人为的方法,使遗传性状不同的两个细胞的原生质体进行融合,借以获得兼有双亲遗传性状的稳定重组子的过程。

基因工程育种:用体外重组DNA技术去获得新的重组基因。

组成酶:细胞固有的酶类。

诱导酶:是细胞为适应外来底物或其结构类似物而临时合成的一类酶。

分解代谢物阻遏:指细胞内同时有两种分解底物(碳源或氮源)存在时,利用快的那种分解底物会阻遏利用慢的底物的有关酶合成的现象反馈阻遏:酶催化反应的产物或代谢途径的末端产物使该酶的生物合成受到阻遏的现象反馈抑制:是最终产物抑制作用,在合成过程中,有些微生物合成途径的终点产物对该途径酶的活性调节,所引起的抑制作用。

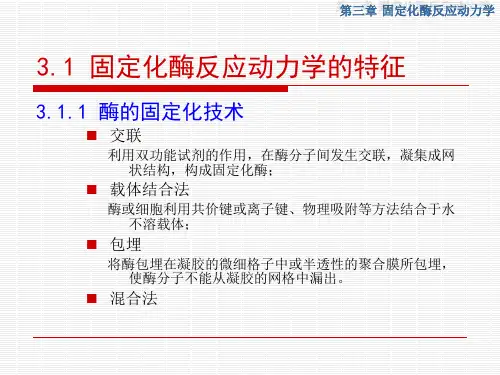

⏹第三章固定化酶与固定化细胞⏹第一节概述⏹第二节固定化酶的性质及其影响因素⏹第三节固定化酶的制备⏹第四节固定化细胞⏹第五节固定化辅酶和原生质体⏹第六节酶反应器和固定化酶(细胞)的应用⏹第一节概述⏹什么是固定化酶?⏹第一节概述二.固定化酶的优缺点⏹多次使用⏹可以装塔连续反应⏹优点:纯化简单⏹提高产物质量⏹应用范围广⏹缺点:首次投入成本高⏹大分子底物较困难⏹第一节结束⏹点击返回⏹第二节固定化酶的性质及其影响因素⏹一.影响固定化酶性质的因素⏹二.固定化后酶性质的变化⏹三.评价固定化酶的指标⏹一.影响固定化酶性质的因素1.酶本身的变化,主要是由于活性中心的氨基酸残基、高级结构和电荷状态等发生了变化。

⏹二.固定化后酶性质的变化⏹1.固定化对酶活性的影响:⏹酶活性下降,反应速度下降2.固定化对酶稳定性的影响⏹稳定性提高(原因)⏹3.pH的变化(原因)⏹载体带负电荷,pH向碱性方向移动。

⏹载体带正电荷,pH向酸性方向移动。

⏹催化反应的产物为酸性时,固定化酶的pH值比游离⏹酶的pH值高;反之则低⏹固定化后酶稳定性提高的原因:⏹ a. 固定化后酶分子与载体多点连接。

⏹ b. 酶活力的释放是缓慢的。

⏹ c. 抑制自身降解,提高了酶稳定性。

⏹PH 对酶活性的影响:⏹(1)改变酶的空间构象⏹(2)影响酶的催化基团的解离⏹(3)影响酶的结合基团的解离⏹(4)改变底物的解离状态,酶与底物不能结合或结合后不能生成产物。

⏹4.最适温度变化一般与游离酶差不多,但有些会有较明显的变化。

5.底物特异性变化⏹作用于低分子底物的酶特异性没有明显变化⏹既可作用于低分子底物又可作用于大分子低物的酶⏹特异性往往会变化。

6.米氏常数Km的变化,Km值随载体性质变化(链接)⏹米氏常数Km的变化,Km值随载体性质变化由于分配效应:ρ=[Si]微环境/[S]宏观环境Km'=Km/ρ(表观米氏常数)⏹(1)载体与底物带相同电荷,Si]<[S],ρ<1,Km’>Km固定化酶降低了酶的亲和力。