物理学原理教你荡秋千

- 格式:docx

- 大小:13.41 KB

- 文档页数:1

《荡秋千》优选精品PPT课件•荡秋千文化背景与起源•荡秋千的基本动作与技巧•荡秋千的物理学原理分析•荡秋千的心理体验与感受目•荡秋千比赛规则及评分标准•荡秋千的安全防护措施及注意事项录01荡秋千文化背景与起源荡秋千的起源和历史古代秋千的起源荡秋千的历史发展随着时间的推移,秋千逐渐在民间流传开来,成为一种广受欢迎的娱乐项目。

在唐宋时期,荡秋千更是成为了一种流行的宫廷游戏。

不同地区的荡秋千文化中国南方的荡秋千01中国北方的荡秋千02其他国家的荡秋千文化03荡秋千在文学作品中的体现古代诗词中的荡秋千现代文学作品中的荡秋千02荡秋千的基本动作与技巧坐上秋千起荡动作保持摆动030201荡秋千的基本动作荡秋千的技巧与要领协调配合控制重心保持平衡如何避免荡秋千时的危险检查设备保持安全距离注意周围环境遵守规则03荡秋千的物理学原理分析荡秋千运动过程中的力学原理牛顿第二定律荡秋千时,人体和秋千构成的系统受到重力和拉力的作用,其加速度与合外力成正比,与质量成反比。

简谐振动在理想情况下,荡秋千的运动可近似为简谐振动,即周期性的往返运动。

摆线长度和周期的关系摆线越长,周期越长;摆线越短,周期越短。

能量转化与守恒在荡秋千中的应用势能与动能的转化能量守恒荡秋千的稳定性分析平衡点与稳定性01阻尼振动与受迫振动02控制策略0304荡秋千的心理体验与感受放松与舒缓秋千的摆动有助于放松身体,舒缓紧张的情绪,让人感到轻松愉悦。

兴奋与快感荡秋千时,身体随着秋千的摆动而起伏,带来一种飞翔的感觉,使人产生兴奋和快感。

挑战与成就感在荡秋千的过程中,人们需要不断调整自己的身体姿态和重心,以保持稳定。

这种挑战带来的成功体验,会增强人的自信心和成就感。

荡秋千带来的心理体验不同年龄段对荡秋千的感受差异儿童青少年成人缓解压力改善情绪增强自信心促进人际交往荡秋千对心理健康的益处05荡秋千比赛规则及评分标准荡秋千比赛的基本规则01020304参赛资格比赛场地与设备比赛时间动作要求荡秋千比赛的评分标准评估选手完成动作的技巧和难度,包括动作的复杂性、创新性和执行度。

荡秋千中的科学原理是什么荡秋千是一种儿童常见且受欢迎的游乐设施,不仅能够让孩子们享受快乐时光,还有助于促进他们的身体协调能力和平衡能力的发展。

荡秋千的科学原理主要涉及到重力、加速度和惯性等物理概念。

本文将详细介绍荡秋千中的科学原理。

首先,我们先来了解一下什么是重力。

重力是万有引力的一种,是地球等天体吸引物质的力。

重力作用在物体的质心上,使得物体向地心方向下落。

当我们坐在荡秋千上时,座位下方的重力对我们有一个向下的拉力。

这个向下的重力拉力是荡秋千保持我们在荡动过程中始终向内的一个重要原因。

在荡秋千的过程中,人体会不断发生向前和向后的摆动。

这是因为在荡秋千时,人体会随着荡动轨迹的变化而改变速度和方向。

我们需要知道加速度和惯性这两个物理概念。

加速度是一个物体在单位时间内改变速度的大小和方向。

在荡秋千的过程中,我们可以发现,当我们向前荡动时,速度会逐渐增加;当我们迎着荡动方向向后摆动时,速度会逐渐减小。

这就是加速度的影响。

惯性是物体保持其状态(包括静止和匀速直线运动)的性质。

当我们荡秋千时,我们的身体会受到加速度的影响,而继续沿着原来的方向继续运动。

这就是惯性的表现。

当我们向前荡动到达最高点,座位开始向后运动的时候,我们的身体会因为惯性而继续向前运动,直到座位向后摆动足够大的角度,才会带动我们的身体向后摆动。

同样的,当座位向前运动的时候,惯性也会使我们的身体继续向后摆动,直到座位向前摆动足够大的角度,我们的身体才会继续向前摆动。

荡秋千时,我们感受到的快乐和身体协调能力的发展与上述科学原理有密切关系。

在荡秋千的过程中,我们通过调整重心和运用力量来改变自身的速度和方向。

通过不断调整重心和运用力量,我们能够控制自己的运动。

这一过程不仅有助于培养我们的协调能力,还能锻炼我们的平衡能力和身体控制能力。

总结起来,荡秋千的科学原理主要涉及到重力、加速度和惯性等物理概念。

重力使座位保持我们在荡动过程中向内;加速度影响我们的速度和方向;惯性使我们的身体在荡动过程中保持一定的状态。

荡秋千原理的实际应用

背景介绍

荡秋千是一种常见的儿童游乐设备,它基于秋千原理,通过绳索和悬挂点的配合,使得秋千可以在两个方向上来回摆动。

除了儿童游乐场,荡秋千的原理也在实际应用中得到了广泛的运用。

下面将介绍荡秋千原理的实际应用。

1. 物理教学实验

荡秋千原理在物理教学中经常被引用,用于教导学生有关重力和力的平衡的概念。

通过荡秋千的实验,可以生动地展示重力和摆动力对秋千的影响。

教师可以请学生上秋千,然后让学生观察并描述他们在荡秋千时所感受到的力。

这样一来,学生能够通过亲身体验来理解重力和力的平衡的原理。

在这个实验中,学生还可以通过调整自己的重心位置来改变自己在秋千上的体验。

例如,当学生将重心放在秋千的中心位置时,秋千将保持平衡状态;当学生将重心偏向一侧时,秋千将开始倾斜。

通过这种方式,学生能够更好地理解物体的平衡、力的作用和重心的概念。

2. 科学研究

荡秋千原理不仅在物理教学中有应用,也在科学研究中得到了广泛应用。

例如,在天文学领域,使用。

2024年荡秋千公开课课件.一、教学内容本节课我们将探讨荡秋千的物理原理,教学内容选自教材第十章“简单谐振动的实例分析”,具体内容包括荡秋千的运动规律、单摆的周期公式及其影响因素。

二、教学目标1. 理解荡秋千的运动规律,掌握单摆的周期公式。

2. 能够运用所学知识分析影响荡秋千周期的因素,解释实际生活中的相关问题。

3. 培养学生的观察能力、动手能力和合作精神。

三、教学难点与重点教学难点:单摆的周期公式推导及其应用。

教学重点:荡秋千的运动规律、影响荡秋千周期的因素。

四、教具与学具准备1. 教具:荡秋千模型、计时器、刻度尺、重物。

2. 学具:纸张、笔、剪刀、绳子。

五、教学过程1. 实践情景引入利用荡秋千模型进行现场演示,让学生观察荡秋千的运动,引导学生思考影响荡秋千周期的因素。

2. 例题讲解(1)讲解荡秋千的运动规律,推导单摆的周期公式。

(2)分析影响荡秋千周期的因素,如摆长、重力加速度等。

3. 随堂练习(1)让学生计算给定摆长和重力加速度下的单摆周期。

(2)讨论如何改变荡秋千的摆长和重力加速度,以改变周期。

4. 分组讨论与实验学生分组进行实验,测量不同摆长下的单摆周期,观察周期与摆长的关系。

六、板书设计1. 荡秋千的运动规律2. 单摆的周期公式:T=2π√(L/g)3. 影响荡秋千周期的因素:摆长、重力加速度七、作业设计1. 作业题目:(1)计算题:给定摆长和重力加速度,计算单摆周期。

(2)问答题:解释为什么荡秋千的摆长越长,周期越长。

2. 答案:(1)周期T=2π√(L/g)(2)荡秋千的摆长越长,单摆周期越长,因为周期与摆长的平方根成正比。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生掌握了荡秋千的运动规律和单摆周期公式,能够运用所学知识分析实际问题。

2. 拓展延伸:(1)探讨如何利用荡秋千进行时间测量。

(2)研究其他类型的谐振动及其应用。

重点和难点解析1. 教学难点:单摆的周期公式推导及其应用。

荡秋千原理

荡秋千是一种常见的游乐设施,它的原理其实非常简单。

当一个人坐在秋千上,抓住绳索,然后用力推动身体,秋千就会产生摆动。

那么,荡秋千的原理是什么呢?接下来,我们就来详细解释一下。

首先,我们需要了解一些基本物理知识。

在牛顿第一定律的作用下,物体如果

不受外力作用,将保持静止状态或匀速直线运动状态。

而在荡秋千时,人用力推动身体,就给秋千施加了一个外力,使得秋千产生了运动。

其次,我们需要了解秋千的重力和弹力。

当人坐在秋千上时,地球对人施加一

个向下的重力,而秋千绳索对人也施加一个向上的弹力。

这两个力的作用相互抵消,使得人在秋千上保持平衡。

当人用力推动身体时,改变了人体的重心位置,使得重力和弹力的平衡被打破,于是秋千就会产生摆动。

最后,我们来看一下摆动的规律。

根据物理学原理,秋千的摆动是一个周期性

运动。

当秋千摆动到最高点时,具有最大的势能和最小的动能;而摆动到最低点时,具有最小的势能和最大的动能。

在摆动过程中,势能和动能不断转化,保持着一定的总机械能。

这种周期性的摆动运动,正是荡秋千的迷人之处。

总的来说,荡秋千的原理是基于牛顿力学和重力弹力平衡的基础上,通过人体

的力量推动产生摆动,形成周期性的运动。

这种简单而有趣的原理,使得荡秋千成为了人们喜爱的游乐项目之一。

希望通过本文的解释,读者能对荡秋千的原理有一个更清晰的认识。

教案《荡秋千》范文一、教学内容本节课选自初中物理教材第四章《机械运动》中的第2节“荡秋千”。

教学内容详细阐述了荡秋千的基本原理,包括单摆的周期公式、简谐运动的特点以及能量转换。

二、教学目标1. 让学生了解和掌握荡秋千的基本原理,能运用单摆的周期公式进行简单计算。

2. 培养学生观察现象、分析问题、解决问题的能力。

3. 培养学生的动手操作能力和团队合作精神。

三、教学难点与重点教学难点:单摆的周期公式的推导和应用。

教学重点:荡秋千的基本原理、简谐运动的特点及能量转换。

四、教具与学具准备教具:荡秋千模型、计时器、尺子、粉笔。

学具:直尺、圆规、三角板、计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入(1)让学生观察荡秋千的现场演示,引导学生关注荡秋千的运动规律。

(2)提问:荡秋千的周期与哪些因素有关?2. 例题讲解(1)讲解单摆的周期公式:T=2π√(L/g)。

(2)通过示例题目,让学生学会运用周期公式进行计算。

3. 随堂练习(1)让学生分组讨论,探究荡秋千的周期与摆长、重力加速度的关系。

(2)进行随堂练习,检验学生对周期公式的掌握程度。

4. 知识拓展(1)介绍简谐运动的特点及其在现实生活中的应用。

(2)讲解荡秋千过程中的能量转换。

六、板书设计1. 《荡秋千》2. 主要内容:(1)荡秋千的基本原理(2)单摆的周期公式:T=2π√(L/g)(3)简谐运动的特点及能量转换七、作业设计1. 作业题目:(1)荡秋千的周期与摆长、重力加速度的关系。

(2)荡秋千过程中,动能和势能的转换。

2. 答案:(1)周期与摆长成正比,与重力加速度成反比。

(2)荡秋千过程中,动能和势能相互转换,总能量守恒。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,学生的掌握程度,教学方法的适用性。

2. 拓展延伸:(1)了解其他机械运动中的简谐运动,如弹簧振子、音叉振动等。

(2)研究荡秋千的摆动幅度与摆长、重力加速度的关系。

重点和难点解析1. 教学难点:单摆的周期公式的推导和应用。

2024年荡秋千教案(通用一、教学内容本节课我们将探讨荡秋千的物理原理,教学内容选自《初中物理》第八章《力和运动》第三节《荡秋千》。

详细内容包括荡秋千的基本原理、单摆的周期公式、影响荡秋千摆动的因素等。

二、教学目标1. 理解荡秋千的物理原理,掌握单摆的周期公式。

2. 能够运用物理知识分析影响荡秋千摆动的因素,提高解决问题的能力。

3. 通过实践操作,培养学生的动手能力和观察能力。

三、教学难点与重点重点:荡秋千的物理原理、单摆的周期公式。

难点:影响荡秋千摆动的因素分析,运用公式解决实际问题。

四、教具与学具准备1. 教具:荡秋千模型、摆钟、计时器、尺子、弹簧测力计。

2. 学具:纸张、剪刀、绳子、小球。

五、教学过程1. 实践情景引入:组织学生到操场荡秋千,观察并记录秋千摆动的快慢与摆长的关系。

2. 例题讲解:(1)荡秋千的基本原理。

(2)单摆的周期公式。

(3)影响荡秋千摆动的因素。

3. 随堂练习:(1)计算给定摆长和重力加速度下的单摆周期。

(2)分析给定荡秋千情景,判断摆长、重力等因素对摆动的影响。

4. 小组讨论:学生分组讨论,探讨如何使秋千荡得更高、更远。

5. 实践操作:学生利用学具制作简易荡秋千,并进行实验操作,验证单摆周期公式。

六、板书设计1. 荡秋千的物理原理2. 单摆的周期公式:T = 2π√(L/g)3. 影响荡秋千摆动的因素:(1)摆长(2)重力(3)空气阻力七、作业设计1. 作业题目:(1)荡秋千的摆长为2m,重力加速度为9.8m/s²,求荡秋千的周期。

(2)荡秋千时,如何改变摆长、重力等因素使摆动周期发生变化?2. 答案:(1)T = 2π√(L/g) = 2π√(2/9.8) ≈ 2.84s(2)摆长越长,周期越长;重力越大,周期越短。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,让学生掌握了荡秋千的物理原理和单摆的周期公式。

学生在实践操作中,观察现象、分析问题、解决问题的能力得到了锻炼。

《荡秋千》幼儿园大班教案一、教学内容本节课选自幼儿园大班教材《快乐成长》第四章“有趣的物理现象”,具体内容为第三节“荡秋千”。

二、教学目标1. 让幼儿了解秋千的运动原理,培养幼儿对物理现象的兴趣。

2. 培养幼儿团队协作精神,提高幼儿的沟通能力。

3. 培养幼儿勇于尝试、克服困难的精神。

三、教学难点与重点教学难点:秋千的运动原理。

教学重点:让幼儿在实践操作中体验秋千的乐趣,培养团队协作精神。

四、教具与学具准备教具:秋千模型、图片、视频、绳子、小桶、水、测量工具等。

学具:画笔、画纸、剪刀、胶水、绳子等。

五、教学过程1. 实践情景引入(1)邀请幼儿观察秋千,讨论秋千是如何运动的。

(2)组织幼儿分成小组,每组派出一名代表体验秋千,其他幼儿观察秋千的运动。

2. 例题讲解(1)讲解秋千的运动原理,如力的作用、摆动周期等。

(2)通过图片和视频,让幼儿更直观地了解秋千的运动原理。

3. 随堂练习(1)组织幼儿进行秋千制作,培养动手能力。

(2)让幼儿分组进行秋千比赛,提高团队协作能力。

(1)让幼儿分享在实践操作过程中的感受。

六、板书设计1. 《荡秋千》2. 内容:(1)秋千运动原理(2)实践操作方法(3)团队协作意义七、作业设计1. 作业题目:制作一个简易秋千,并和家人分享秋千运动原理。

2. 答案:略。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课幼儿积极参与,实践操作环节表现出较高兴趣。

但在讲解秋千运动原理时,部分幼儿理解困难,需要教师耐心引导。

2. 拓展延伸:(1)让幼儿观察生活中的秋千现象,如秋千、钟摆等,进一步了解秋千运动原理。

(2)开展家庭实践活动,让幼儿与家人共同制作秋千,增进亲子关系。

重点和难点解析1. 教学难点:秋千的运动原理。

2. 实践情景引入:让幼儿观察秋千,讨论秋千是如何运动的。

3. 例题讲解:讲解秋千的运动原理,如力的作用、摆动周期等。

4. 随堂练习:组织幼儿进行秋千制作,培养动手能力。

5. 板书设计:秋千运动原理的内容展示。

二年级上册《荡秋千》精品教案一、教学内容本节课选自二年级上册《荡秋千》章节,详细内容包括秋千的运动原理、简单力的作用效果、以及荡秋千的基本技巧。

通过学习,让学生了解和掌握秋千的基本物理知识,培养他们的观察力和动手操作能力。

二、教学目标1. 让学生掌握秋千的运动原理,了解力对物体运动状态的影响。

2. 培养学生运用所学知识解决实际问题的能力,提高他们的动手操作能力。

3. 激发学生对科学现象的好奇心,培养他们热爱科学的情感。

三、教学难点与重点教学难点:秋千运动原理的理解,力的作用效果的认识。

教学重点:荡秋千的基本技巧,观察力和动手操作能力的培养。

四、教具与学具准备1. 教具:秋千模型、砝码、计时器、粉笔等。

2. 学具:学生分组准备纸杯、绳子、砝码等。

五、教学过程1. 实践情景引入:邀请学生分享他们荡秋千的经历,引导他们关注秋千的运动规律。

2. 例题讲解:(1)秋千的运动原理:向学生介绍秋千的运动是由重力、拉力和摩擦力共同作用的结果。

(2)力的作用效果:通过实验,让学生观察砝码对秋千摆动周期的影响,了解力对物体运动状态的影响。

3. 随堂练习:让学生分组操作,探究不同长度的秋千绳子对摆动周期的影响。

4. 知识讲解:结合实验结果,详细讲解秋千的运动规律和力的作用效果。

六、板书设计1. 《荡秋千》2. 内容:(1)秋千运动原理(2)力的作用效果(3)荡秋千的基本技巧七、作业设计1. 作业题目:(1)荡秋千时,如果增加或减少绳子的长度,摆动周期会发生什么变化?(2)荡秋千时,为什么有时能荡得很高,有时却荡不高?2. 答案:(1)增加绳子长度,摆动周期变长;减少绳子长度,摆动周期变短。

(2)荡秋千时,初始速度和角度会影响荡的高度。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,让学生了解秋千的运动原理和力的作用效果,培养了他们的观察力和动手操作能力。

2. 拓展延伸:鼓励学生在课后尝试用其他物体(如瓶子、书本等)进行荡秋千实验,观察不同物体的运动规律,进一步了解力的作用效果。

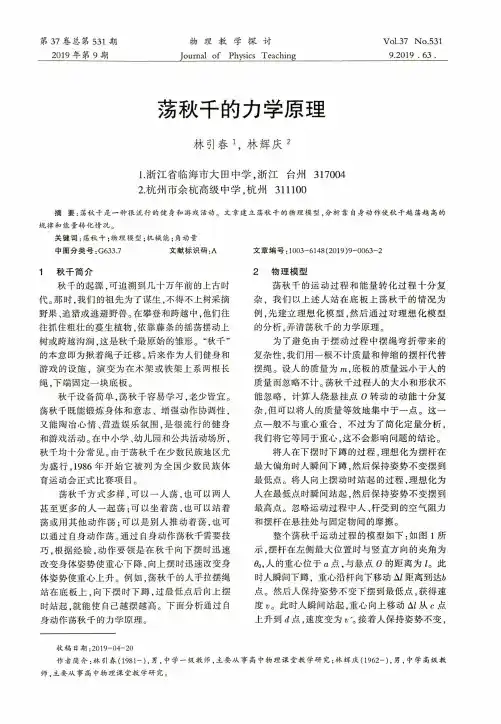

第37卷总第531期2019年第9期物理教学探讨Journal oF Physics TeachingVol.37No.5319.2019.63.荡秋千的力学原理林引春1,林辉庆21.浙江省临海市大田中学,浙江台州3170042.杭州市余杭高级中学,杭州311100摘要:荡秋千是一种很流行的健身和游戏活动。

文章建立荡秋千的物理模型,分析靠自身动作使秋千越荡越高的规律和能量转化情况。

关键词:荡秋千;物理模型;机械.能;角动量中图分类号:G633.7文献标识码:A1秋千简介秋千的起源,可追溯到几十万年前的上古时代。

那时,我们的祖先为了谋生,不得不上树采摘野果、追猎或逃避野兽。

在攀登和跨越中,他们往往抓住粗壮的蔓生植物,依靠藤条的摇荡摆动上树或跨越沟涧,这是秋千最原始的雏形。

“秋千”的本意即为揪着绳子迁移。

后来作为人们健身和游戏的设施,演变为在木架或铁架上系两根长绳,下端固定一块底板。

秋千设备简单,荡秋千容易学习,老少皆宜。

荡秋千既能锻炼身体和意志、增强动作协调性,又能陶冶心情、营造娱乐氛围,是很流行的健身和游戏活动。

在中小学、幼儿园和公共活动场所,秋千均十分常见。

由于荡秋千在少数民族地区尤为盛行,1986年开始它被列为全国少数民族体育运动会正式比赛项目。

荡秋千方式多样,可以一人荡,也可以两人甚至更多的人一起荡;可以坐着荡,也可以站着荡或用其他动作荡;可以是别人推动着荡,也可以通过自身动作荡。

通过自身动作荡秋千需要技巧,根据经验,动作要领是在秋千向下摆时迅速改变身体姿势使重心下降,向上摆时迅速改变身体姿势使重心上升。

例如,荡秋千的人手拉摆绳站在底板上,向下摆时下蹲,过最低点后向上摆时站起,就能使自己越摆越高。

下面分析通过自身动作荡秋千的力学原理。

文章编号:1003-6148(2019)9-0063-22物理模型荡秋千的运动过程和能量转化过程十分复杂,我们以上述人站在底板上荡秋千的情况为例,先建立理想化模型,然后通过对理想化模型的分析,弄清荡秋千的力学原理。

《荡秋千》教案一、教学内容本节课选自《初中物理》第四章《力和运动》第三节《荡秋千》。

详细内容包括:荡秋千的基本原理,单摆的运动规律,影响荡秋千周期的因素,以及实际生活中的应用。

二、教学目标1. 理解并掌握荡秋千的基本原理和单摆的运动规律。

2. 能够运用所学的知识,分析影响荡秋千周期的因素。

3. 培养学生的观察能力、思维能力和实践操作能力。

三、教学难点与重点教学难点:单摆的运动规律,影响荡秋千周期的因素。

教学重点:荡秋千的基本原理,实际生活中的应用。

四、教具与学具准备1. 教具:荡秋千模型,计时器,尺子,绳子。

2. 学具:笔,纸,计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入:播放荡秋千的视频,引导学生观察荡秋千的运动规律。

2. 知识讲解:a. 介绍荡秋千的基本原理。

b. 讲解单摆的运动规律,结合荡秋千模型进行演示。

c. 分析影响荡秋千周期的因素。

3. 例题讲解:讲解一道关于荡秋千的例题,引导学生运用所学知识解决问题。

4. 随堂练习:布置一道关于荡秋千的练习题,让学生独立完成。

六、板书设计1. 荡秋千的基本原理2. 单摆的运动规律3. 影响荡秋千周期的因素4. 例题及解题思路七、作业设计1. 作业题目:计算给定条件下荡秋千的周期。

答案:根据单摆的运动规律,计算出荡秋千的周期。

2. 作业题目:分析实际生活中荡秋千的周期变化,解释其原因。

答案:结合影响荡秋千周期的因素,分析实际生活中的周期变化。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对荡秋千的基本原理和单摆运动规律的理解程度,以及对练习题的掌握情况。

2. 拓展延伸:引导学生研究其他周期性运动,如弹簧振子、地球公转等,提高学生对周期性运动的认识。

重点和难点解析1. 单摆的运动规律2. 影响荡秋千周期的因素3. 例题讲解与随堂练习的设计4. 作业设计的深度和广度5. 课后反思与拓展延伸的实际应用详细补充和说明:一、单摆的运动规律1. 摆长的定义:从悬点(固定点)到摆动物体的质心的距离。

荡秋千公开课课件.一、教学内容本节课选自《物理》教材第七章第三节“机械能的转化与守恒”,详细内容围绕荡秋千的物理原理展开。

重点探讨秋千在摆动过程中动能与势能的转化,以及守恒定律的应用。

二、教学目标1. 理解并掌握动能、势能的概念,以及它们在荡秋千过程中的相互转化。

2. 学习并运用机械能守恒定律,分析荡秋千过程中机械能的变化。

3. 培养学生的观察能力、动手能力和团队协作能力。

三、教学难点与重点难点:机械能守恒定律的理解与应用。

重点:动能与势能的相互转化;荡秋千过程中机械能的变化。

四、教具与学具准备教具:荡秋千模型、计时器、尺子、弹簧测力计。

学具:笔记本、铅笔、直尺、计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入利用荡秋千模型进行现场演示,引导学生观察秋千摆动的规律,提出问题:“为什么秋千能荡得越来越高?”2. 例题讲解结合教材内容,讲解动能、势能的概念及其相互转化原理。

通过荡秋千的实例,引导学生运用机械能守恒定律进行分析。

3. 随堂练习学生分组讨论,设计实验方案,测量并计算荡秋千过程中的速度、高度等数据,验证机械能守恒定律。

4. 互动环节5. 知识巩固教师提出问题,引导学生运用所学知识进行分析,巩固课堂所学。

六、板书设计1. 动能、势能的定义及相互转化。

2. 机械能守恒定律的表述。

3. 荡秋千过程中机械能的变化。

七、作业设计1. 作业题目(1)荡秋千过程中,如何判断机械能是否守恒?(2)荡秋千时,影响摆动高度的因素有哪些?(3)结合实验数据,分析荡秋千过程中的能量转化。

2. 答案(1)机械能守恒的判断依据是:在没有外力做功的情况下,系统的总机械能保持不变。

(2)影响摆动高度的因素有:初始推动力、秋千的摆长、重力加速度等。

(3)根据实验数据,荡秋千过程中的能量转化符合机械能守恒定律。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思2. 拓展延伸(1)研究其他摆动现象,如钟摆、跷跷板等,探讨其物理原理。

(2)结合实际生活,了解机械能守恒定律在工程、体育等方面的应用。

关于“荡秋千运动”的研究10191016 黄琦摘要用边长度单摆模拟实际情况下人荡秋千的运动,并根据实际运动和参考资料设出变长度摆长随摆角变化的方程。

再用此方程和推导出的方程联立,简要地定量分析出变长度单摆的某些运动规律,从而解释人在荡秋千时的一些力学现象。

关键字变长度单摆角动量定理摆长变化方程积分第一部分提出问题秋千是我国传统的民间娱乐项目,相信大家都玩过秋千,并在玩的时候会有这样的体会:站着荡秋千时,如果在高处屈膝下蹲,在低处挺身直立,秋千就会越荡越高。

那么问题就出现了,为什么在降低提高重心,在低处提高重心就会使秋千越荡越高呢?其力学分析和原理又是什么?这就是我要研究的问题。

接下来,会对这个问题进行由浅入深的分析,首先定性地从做功的角度考虑;然后对其进行定量的分析,列出方程式,并做相应的计算,从而得出结论。

第二部分问题的分析与解释(初步)如图,将秋千简化为单摆。

在摆动时,人的重力mg和绳的拉力F对秋千做功。

由于存在向心加速度,故F>mg。

左图所示,设人在位置1时的重心在G0。

当秋千荡向位置2,人的重心由G0下降到G1(因为人在高处屈膝下蹲)。

由于摆长是O点到重心的距离,所以图中位置1的摆长比位置2的短,即摆长随摆角ψ的增大而增大。

讨论两种情况:①当摆长不变时(重心位置不变),假令位置2是其最高点,则做功情况为W F=W mg②当摆长随摆角ψ增大而增加时(重心随秋千高度上升而下降),由于重心位置的下降,,重心上升的高度减少,所以W F>W mg,故位置2不再是最高点,单摆会荡向更高的位置3才能使W F=W mg。

第三部分 问题的深入与拓展现利用变长度的单摆来模拟人荡秋千的运动(因为人在荡秋千时要荡高,就要在高处降低重心,在低处提高重心,相当于摆长改变)。

为了简化,只研究向左摆的情形。

设单摆质量为m ,摆长l =l (ϕ),ϕ为摆角,支点为o 点。

如图建立直角坐标系O-xyz,以垂直纸面向外为z 轴正方向m 对o 点的角动量为:()()2L l mv m l ϕωϕ=⋅=又d dtϕωϕ== ∴()2L m l ϕϕ= ————①再将L 对t 求导,根据复合函数求导法则可以得到:()()()22'2Lm l m l l ϕϕϕϕϕ=⋅+⋅⋅ -------② 对m 用角动量定理,则有:()sin dL M mgl L dtϕϕ=-==整理得:()()()'22sin 0l g l l ϕϕϕϕϕϕ⎡⎤++=⎢⎥⎣⎦ ——————③ 令x=ϕ,y=ϕ,则dx ϕ= ,dy ϕ= ,代入③式,可得: ()()()'22sin 0l gdy y l l ϕϕϕϕ⎡⎤++=⎢⎥⎣⎦——————④ 再将y=dx =y代入④式,可得到: ()()()'2sin l dy g y dx l l y ϕϕϕϕ⎛⎫=--⋅ ⎪ ⎪⎝⎭——————⑤ 根据现实经验和相关资料,可以假设摆长的变化方程为()()01l l kx ϕ=+,x=ϕ上式中k 的符号与y=ϕ的符号相反,由右手螺旋定则可知,ϕ 的方向垂直纸面朝里(因为只研究向左摆的情形),与规定正方向相反,故ϕ符号位负,所以k>0。

2024年《荡秋千》大班教案一、教学内容本节课选自2024年大班教材《荡秋千》,涉及第四章《力的作用》第三节《简单机械原理》。

详细内容主要围绕荡秋千的原理、力的作用以及简单机械的应用展开。

二、教学目标1. 知识与技能:让学生了解荡秋千的原理,掌握力的作用以及简单机械的应用。

2. 过程与方法:培养学生观察、思考、动手操作的能力,提高解决问题的方法。

3. 情感态度与价值观:激发学生对科学知识的兴趣,培养他们积极探究的精神。

三、教学难点与重点教学难点:荡秋千的原理、力的作用以及简单机械的应用。

教学重点:让学生通过实践操作,理解并掌握荡秋千的原理和力的作用。

四、教具与学具准备教具:荡秋千模型、砝码、尺子、绳子、图钉、白板。

学具:每组一个荡秋千模型、砝码、尺子、绳子、图钉。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)组织学生到操场上观看并体验荡秋千,引导学生观察秋千的运动规律。

2. 知识讲解(15分钟)(1)回顾力的概念,引导学生思考荡秋千时力的作用。

(2)讲解荡秋千的原理,介绍简单机械的应用。

3. 例题讲解(10分钟)出示范例:荡秋千的绳子长度为1米,每次荡起的高度为0.5米。

问:荡到最高点时,绳子的张力是多少?解答过程:引导学生运用物理知识,计算出张力。

4. 随堂练习(10分钟)(1)荡秋千的绳子长度为1.5米,每次荡起的高度为0.8米。

求荡到最高点时,绳子的张力。

(2)荡秋千的绳子长度为2米,每次荡起的高度为1米。

求荡到最高点时,绳子的张力。

5. 动手操作(10分钟)学生分组进行实验,验证荡秋千原理,观察并记录实验结果。

六、板书设计1. 《荡秋千》2. 内容:(1)荡秋千原理(2)力的作用(3)简单机械应用七、作业设计1. 作业题目:荡秋千的绳子长度为1米,每次荡起的高度为0.5米。

求荡到最高点时,绳子的张力。

2. 答案:张力为20牛顿。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实践操作,学生对荡秋千原理和力的作用有了更深刻的理解。

《荡秋千》教案(精选一、教学内容本节课选自《物理与生活》教材第四章“振动与波”第三节“简谐运动”,详细内容包括荡秋千的物理原理,探讨简谐运动的概念,以及通过荡秋千的实例分析影响秋千摆动周期和摆动幅度的因素。

二、教学目标1. 知识目标:学生能够理解荡秋千的简谐运动原理,掌握摆动周期和摆动幅度的计算方法。

2. 技能目标:学生能够运用简谐运动的原理,解决实际生活中与荡秋千类似的问题。

3. 情感目标:培养学生对物理现象的好奇心,激发学生学习物理的兴趣。

三、教学难点与重点教学难点:简谐运动的概念及其应用;摆动周期和摆动幅度的计算。

教学重点:荡秋千的简谐运动原理;摆动周期与摆动幅度的关系。

四、教具与学具准备1. 教具:荡秋千模型,计时器,尺子,弹簧秤。

2. 学具:学生分组准备计时器,尺子,细线和重物(自制秋千模型)。

五、教学过程1. 实践情景引入:播放荡秋千的视频,引导学生观察并思考影响荡秋千摆动周期和摆动幅度的因素。

2. 例题讲解:(1)荡秋千的物理原理;(2)简谐运动的概念;(3)摆动周期和摆动幅度的计算方法。

(1)如何计算荡秋千的摆动周期?(2)摆动幅度与摆动周期的关系是怎样的?4. 学生实验:利用自制的秋千模型,测量摆动周期和摆动幅度,验证理论计算结果。

六、板书设计1. 荡秋千的物理原理2. 简谐运动的概念3. 摆动周期和摆动幅度的计算方法七、作业设计1. 作业题目:(1)荡秋千的摆动周期与摆长有关,若摆长为L,求摆动周期T的表达式。

(2)荡秋千时,摆动幅度与摆动周期的关系是怎样的?2. 答案:(1)T = 2π√(L/g)(2)摆动幅度越大,摆动周期越小。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生对荡秋千的简谐运动原理和摆动周期、摆动幅度的计算方法掌握程度如何,教学中是否存在需要改进的地方。

2. 拓展延伸:引导学生思考其他类似荡秋千的简谐运动实例,如弹簧振子、单摆等,激发学生进一步学习的兴趣。

物理学原理教你荡秋千

荡秋千在我国有悠久的历史。

古时候,每逢寒食节(清明节前一天),皇宫里便竖起了高高的秋千架。

嫔妃宫娥争着去玩荡秋千,丝衣花带随风飘荡。

唐朝的唐玄宗皇帝曾经把荡秋千叫做“半仙戏”。

确实这样,当秋千把你越送越高的时候,风在耳边鸣响,大地在脚下摇晃,真是有点飘然欲仙的感觉呢。

不会荡秋千的小朋友,在秋千上直挺挺地站着,全靠妈妈、爸爸来推,推一下,秋千荡一荡,不推了就越荡越低,最后停了下来。

这是由于存在着摩擦。

要让秋千越荡越高,就要不断给它输入能量。

会荡秋千的人,荡到高处时会突然下蹲使身体的重心下降加速秋千的下落;在摆到最低点时,你的身体又开始慢慢站立,同时两手用力地向外推荡绳,使荡绳弯曲,向下摆时荡绳变直。

这些动作都会消耗人体的能量。

荡到最低处时,人站起来重心升高,提高了重力势能(在秋千上站要比地面上多费一些力气,也就是说多付出一些能量),荡秋千的人在最高处突然下蹲,使一部分重力势能变为动能加快秋千的摆动。

正是这些能量使秋千越荡越高。

下面的小实验可以帮助你从摆动的角度分析荡秋千:用一根线绳拴住一个大螺母,做成一个摆。

摆长应超过一米,越长越好做。

摆线的一端不要固定,而是穿过一个固定在椅背上的圆环。

线端抓在你的手中,让这个摆像一个秋千一样摆动起来。

如果抓住绳端不动,过一会儿摆就会停下来。

但是适当有规律地拉动绳端,可以让摆越摆越高。

经过几次失败以后,你会总结出一个规律:螺母摆到最低点的时候,要突然把手中的线头向下拉使摆线由长变短,摆到高处的时候,手中的线头要突然放松使摆线长度变大。

只要配合得好,摆就会越摆越高。

从摆动的规律看,秋千是一个摆,摆长长,周期大,摆得慢;摆长短,摆动周期变小,摆动加快。

秋千的摆长可以近似地从悬点到人体的重心计算,人在秋千板上站立时,重心高,摆长短;蹲下,重心低,摆长变长。

在最低点,人突然站立使摆长突然减小,摆动加快。

在从低处向高处荡过去时,人用手向外用力推荡绳,使它们向外弯曲,这个动作的效果也是使摆长变短,使秋千越荡越高。