胡适:所谓法家

- 格式:docx

- 大小:32.39 KB

- 文档页数:11

胡适思想总结胡适(1891-1962)是中国现代思想家、文化评论家、作家和教育家,也是中国现代文学史上的重要人物之一。

他的思想深深地影响了中国的现代化进程,尤其在教育与文化领域的改革上做出了重要贡献。

胡适的思想可以总结为以下几个方面:第一,胡适强调科学、民主和自由。

他认为,只有通过科学的方法和精神,才能真正解决问题,推动社会进步。

他主张民主政治和法治社会,认为只有建立起真正的民主制度,才能达到国家治理的最佳状态。

他也非常重视个人的自由和权利,主张全面的个人自由发展,反对权威主义和专制主义。

第二,胡适提倡现代教育。

他认为,教育是国家进步的基石,只有通过教育来培养人才,社会才能得到良好的发展。

他主张推崇科学和实用主义的教育方法,反对教条主义和空洞的传统教育。

他提出了“立志志学学”、“东西学结合”等教育理念,强调培养学生的独立思考和实践能力。

第三,胡适倡导文化独立。

他认为,中国必须摆脱对外文化的依赖,拥有自己独立的文化体系。

他主张对传统文化进行批判性反思,并与西方现代文化进行对话和交流。

他的“革命三人组”理论,即将中国文化与西方文化、日本文化进行对照,寻找其中的优点和缺点,以推动中国文化的发展,并为中国的现代化进程提供文化支持。

第四,胡适强调实践和行动。

他认为,只有通过实践和行动,才能真正理解和改变社会。

他主张将理论与实践相结合,反对只纸上谈兵、不实践的空谈主义。

他在教育和文化改革方面,不仅提出了理论,还亲自实践,积极参与教育改革和文化事业,为中国的现代化进程做出了实质性的贡献。

综上所述,胡适是一位思想开明、进步的思想家和教育家。

他的思想对中国的现代化进程起到了积极的推动作用,深深地影响了中国近代教育与文化的发展。

他的科学、民主和自由的思想,激发了人们对自由、人权和民主的追求。

他的现代教育理念,为培养人才和推动社会进步提供了重要思路。

他的文化独立思想,促使中国文化从传统走向现代。

他的实践与行动,为中国的现代化建设注入了活力。

论析商鞅、韩非子的法家思想摘要:本文主要探究法家商鞅、韩非两位代表人物的政治思想,就体现其主要观点态度的代表《商君书》及《韩非子》等进行了着重分析,并对其理论价值,历史地位等问题进行进步的探讨。

文章主要运用定性研究的方式结合历史文献进行探究。

关键字:法家政治思想商鞅、韩非子法家法律思想作为中国古代文化的一个组成部分,它既具有其它古代文成果在当代社会所具有的积极的和消极的作用,同时,法家法律思想作为在我古代历史上产生了极其巨大的影响的思想文化成果, 具有一定理论系统思想,又有其特殊的价值。

法家的思想作为春秋战国时期百家鸣中所创造的辉煌成果的一部分,也受到一些学者的重视。

梁启超、胡适、章太炎等先生都对法家思想,包括法家的法律思想投入了研究的心力,他们在研究作为百家之一的法家及其思想理论时,都程度不同地论及法家的思想理论。

一、法家政治思想的产生背景春秋战国时期是中国历史上一大变革时期。

在经济上,铁器逐渐应用于农业生产,牛耕开始普遍推广,使得农业生产力迅速提高。

铁器在春秋末年已经出现,但不普及,进入战国以后,无论农业还是手工业,都已经普遍使用铁工具。

《管子》里谈到:农夫必须有铁制的耒、耜、銚,女工必须有会必须有针和刀,制车工具有斤、锯、锥、凿。

否则他们就不能成其事。

生产工具方面的变革和广泛使用既增强了开荒的能力,使可耕地面积增多,同时,为社会提供了更多的生产生活资料。

春秋中晚期,在“井田”之外,出现了“私田”。

随之而来的是,私田不断增多,土地逐渐可以交换、甚至卖买,井田制渐趋瓦解。

战国时期,社会生产方式也开始转变,以一家户为单位的个体耕作代替了犁耕为单位的集体协作,封建个体经济逐渐占主导地位: “工商食官”的局面逐渐破坏,出现了个体手工业者、商人。

他们的行业很多,有铁工、木工、纺织、刺绣、制陶等。

内部分工还很细,有专做鞋、帽、农具、炊具、车子以及专做葬具的。

战国时期,参与商品交换的种类繁多,商品交换的地域也相当广,如北方的走马、吠犬,南方的羽毛、象牙、皮革、丹青,东方的鱼、盐, ;西方的皮革、文旄等。

《中国哲学史大纲》胡适摘抄以下是《中国哲学史大纲》胡适的部分摘抄:1.故凡学须知道为学之方,读书之法,及种种应对进退之道。

若此者皆属于惨养之科。

非学问之事也。

故学者必兼习之,然后其学乃完。

2.凡物不生则不亡,有生则有死。

言物之死者,或死其形,或死其神。

人之生也,以形为本。

故人所以生,以神为间,有神斯有形,有形斯有神。

此至言也。

3.凡所谓理者,或谓天理,或谓人事。

或谓人事而本乎天,或谓天理而原乎人。

其实非有二也,皆人事也。

4.凡物皆有至理。

凡物皆有定理。

理至也,物固有之,非人伦所造也。

然有定理而无至理者,三纲五常是也。

定理至理,何如彼其截然而不相蒙也?何哉?盖天下之事有定理而无至理者多矣。

5.凡所谓至理者,即天理也。

天理者,即天道也。

天道者,即万物之所以生也。

天道生万物,固有至矣。

而所谓人事者,亦天道之所生也。

6.故理在物先,事在理后。

物生而后有事。

事成而后有理。

此所谓至理也。

然有理斯有事,有事斯有理。

7.故圣人之道,自明德始;学者之学,自格物始;格物者,穷理之事也;致知者,致此理于事事物物之中也诚意者,谨此心于应事接物之际也:致良知者,知此理此心之在万事万物之中也:修身齐家治国平天下皆由此矣。

故日:大学之道在明明德,在亲民,在止于至善也。

以上摘抄均来自胡适的《中国哲学史大纲》,它们反映了胡适对于中国哲学的一些重要观点和见解。

这些摘抄对于理解胡适的中国哲学思想以及中国哲学史的发展具有重要的参考价值。

胡适先生最霸气的话

胡适先生曾经说过:“知识分子要有胆识,不要怕得罪人。

”这句话充满了霸气,展现了他的果断和坚定。

在当今社会,我们往往会因为害怕得罪他人而选择沉默或妥协,但是胡适先生却告诉我们,作为知识分子,我们应该坚持真理,敢于说出自己的看法,不要因为他人的反对而动摇。

胡适先生是中国近代著名的思想家、教育家,他在中国现代文化史上留下了不可磨灭的印记。

他在学术研究上敢于挑战传统,提出了“百花齐放,百家争鸣”的口号,倡导学术自由,主张思想解放。

他的学术观点和文化理念具有独特的个性和深刻的见解,对中国近现代思想文化产生了深远的影响。

胡适先生的胆识和果断不仅体现在学术研究上,也体现在社会实践中。

他曾积极参与政治活动,关注社会问题,敢于言论批评。

他在思想和行动上都展现了强烈的个性和独立精神,敢于挑战权威,坚持原则。

他的言论和行动都充满了正义和激情,他的胆识和果断让人敬佩。

胡适先生的这种霸气来源于他对真理的追求和对良知的坚守。

他在学术研究和社会实践中始终秉持真理和良知,不为名利所动,不畏权势,敢于说出真知灼见。

他的胆识和果断激励着我们,让我们敢于面对挑战,坚持原则,勇敢说出自己的看法。

胡适先生的胆识和果断是我们学习的榜样,他告诉我们,作为知识分子,我们应该有自己的独立思考和判断能力,不要随波逐流,不要因为他人的反对而动摇。

我们应该坚持真理,坚守良知,敢于说出真知灼见,勇敢面对挑战,敢于得罪人。

胡适先生的这种霸气,正是我们学习和借鉴的典范,让我们向他学习,勇于坚持真理,敢于做真正的知识分子。

梁启超法家思想的近代初探一梁启超法家思想概述十九世纪末二十世纪初,形成了一股强劲的古学复兴思潮,诸子学、陆王心学、佛学等传统文化开始兴盛起来。

梁启超与近代古学思潮的复兴关系极为密切,他对诸子学如儒道墨法都曾进行过研究,但各个时期研究的侧重点有所不同,主要以辛亥革命作为分界线。

之前,他主要研究阐述了墨、法两家;之后,不再重视法家思想,在继续研究墨家的同时,转而重视儒家、道家。

由原来的墨法并重转变为儒、老、墨并重。

梁启超是第一批系统研究法家及其历史影响的著名学者之一,虽然他对于法家思想的认识没有一定的系统性,有零散之感,且对某些问题的认识显得较为精糙,但对于法家学说的观点、见解仍较为精辟。

本文就其法家主要观点及贡献作一简要论述。

《中国六政治家》由梁启超等人合编,包括管子、商君、诸葛亮、李卫公、王荆公、张居正,这些人几乎全属于法家或后期实行法治的代表人物。

其中《管子传》、《王荆公》为梁启超所著,附录附有其著作《中国法理学发达史论》。

在这些著作中,梁启超通过总结法家的传统思想,提倡实行法治主义,且对管子、王安石评价极高,为王安石平雪昭冤,改变以往形象,肯定其改革。

梁启超说“其以伟大之政治家而兼为伟大之政治学者,求诸吾国,得两人焉:于后则有王荆公,于前则有管子。

此我国足以自豪于世界者也!而政治学者管子,其博大非荆公所能及;政治家之管子,其成功亦非荆公所能及。

故管子倜乎远矣!”①。

梁指出,“吾今故据《管子》以传管子,以今日之人之眼光观察管子。

以世界人之眼光观察管子。

爱国之士。

或有取焉”②。

终归一点,梁启超著述目的是为当时现实社会、政治改革服务的。

在《中国法理学发达史论》中,梁启超“命法家为新学派,命法家以前诸家为旧学派”③。

他重点阐述了法家的法治思想,通过儒墨法三家比较得出结论认为:法制是由社会的现实需要而产生的,提出“我国言法制所由起,大率谓应于社会之需要而不容已,此儒墨法三家之所同也,今刺取其学说而比较之”④。

墨家思想对中国法律思想及制度的影响一、墨家对春秋战国时期思想的影响墨家名学在中国古代哲学史上十分重要,胡适先生曾总结道,墨子在孔子主张一切正名为先以及老子主张无名的两种极端之间别寻出一种执中的名学,这是墨家名学的第一种贡献;墨家根据同异有无的道理,设为效、辟、侔、援、推各种方法,是墨家名学的第二种贡献;墨家论知识,注重经验,注重推论,是真正科学的精神,是墨家名学的第三种贡献;墨家名学论“法”的观念,上承儒家“象”的观念,下开法家“法”的观念,这是墨家名学的第四种贡献[1]。

可以说,这四种贡献不仅是中国哲学史上的亮点,也是中国法律思想史中不能忽视的部分。

另外,墨学的功利思想也极大地影响了儒墨两家。

首先,凡攻击某派最力的人,便是受那派影响最大的人,例如孟子。

所以孟子不但尊重个人,尊重百姓过于君主,还要使百姓享受乐利,这种墨家的影响,孟子自不觉得。

孟子论政治不用孔子的“正”字,却用墨子的“利”字。

只不过他不肯公然用“利”字,所以用“仁政”两字。

他对当时的君主说道“你好色也不妨,好货也不妨,好田猎也不妨,好游玩也不妨,好音乐也不妨。

但是你好色时,须念国中有怨女旷夫;你好货时,须念国中穷人的饥寒;你出去打猎、作乐游玩时,须念国中的百姓有父子不相见,兄弟妻子离散的痛苦。

总而言之,你须要能善推其所为,你须要行仁政。

”这是孔子、孟子不同之处。

孟子的政治学说含有乐利主义的意味,这是万无可讳的。

但他同时又极力把义利两字分得很严。

他初见梁惠王,一开始便驳倒他的利字。

细看这两章,可见孟子所攻击的利字只是自私自利的利。

大概当时的君主官吏都是营私牟利的居多。

这种为利主义,与利民主义绝相反对。

所以孟子反对利的理由,还只是因为这种利究竟不是真利。

又如韩非的功用主义和墨子的应用主义大旨相同:墨子说“故虽有贤君,不爱无功之臣。

虽有慈父,不爱无益之子”,韩非说“父母之于子也,产男则相贺,产女则杀之,此俱出父母之怀衽,然男子受贺,女子杀之者,虑其后便,计之长利也。

第1课中华优秀传统文化的内涵与特点1.在新文化运动中,胡适先生曾说:在一个遍地都是奴才的国度里,是不可能建立起一个真正自由、民主的共和国的。

”“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的!”据此可知,胡适意在()A.批判传统文化B.引进西方政治观念C.塑造国民意识D.建立民主共和制度2.春秋战国时期,某学派思想的核心观念是“仁”,这一学派主张“为政以德”,通过以身作则的道德感化来治理国家。

该学派是()A.道家B.儒家C.墨家D.法家3.根据下表内容分析,明清之际三位思想家主张的共同点是()A.提倡个性自由B.倡导“兼爱”“非攻”C.批判君主专制D.主张“工商皆本”4.周人在不动摇“天命”的前提下,强调人事的重要性。

提出“顺乎天而应乎人”的观点,就是既要顺从天意,又要适应人心,才能维持“天命”。

因此,天子既要“敬天”,又须“保民”。

由此可知,西周时期()A.治国方略的理性成熟B.人本思想已初具雏形C.个体意识的普遍觉醒D.神权思想居统治地位5.墨子既“贵义”又“尚利”,提倡“他人之利,天下之利”。

他把利看作义的内容、目的和标准,把义看作是达到利的手段,提出以利作为行为的道德价值标准。

这说明墨子的义利观()A.具有反传统的启蒙意义B.带有浓厚的民本主义色彩C.体现出鲜明的政治立场D.否定了法家的重义轻利观6.晚清以来,自由主义、进化论、社会达尔文主义、保守主义、无政府主义、社会主义等各种思潮如走马灯一样在中国思想界登场,越具有整体行动规划并且能给出未来理想世界图景的方案,越受知识青年的欢迎。

这反映出,知识青年()A.追求理想化的政治B.救亡图存的迫切心态C.具有功利主义倾向D.热衷于学术思想研究7.《尚书·酒诰》记载,周公对卫康叔说,从前殷先王惧怕上天和小民的力量,所以恒久保持他们的德行,执守他们的恭敬。

这表明,周公()A.强调君主要修养道德B.要求官员了解百姓疾苦C.重视对诸侯王的控制D.具有“明德慎罚”的思想8.孔子以平民作新史而成《春秋》,皆政治社会实事,不语怪力乱神……自有孔子,而史学乃始与宗教、贵族二者脱离。

极简中国哲学史首先,哲学是什么呢?胡适先生给哲学下了一个定义:“凡研究人生切要的问题,从根本上着想,要寻一个根本的解决。

这种学问,叫做哲学。

”老子孔子之前的两三百年,战祸连年,百姓痛苦;社会阶级渐渐消灭;生计现象贫富不均;政治黑暗,百姓愁怨。

这时候就出现了几种典型的时代思想:第一,忧时派。

第二,厌世派。

第三,乐天安命派。

第四,纵欲自恣派。

第五,愤世派(激烈派)。

这些思想乍看各有不同,其实都是非常消极的。

大家去看《诗经》的《伐檀》和《硕鼠》两篇,诗人已经渐渐有一点独立的精神了。

这就好比是革命的种子,这些种子发芽了,首先就是老子和孔子俩。

好,今天就讲这些。

附录:《伐檀》《硕鼠》《伐檀》坎坎伐檀兮,置之河之干兮。

河水清且涟猗。

不稼不穑,胡取禾三百廛兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有县貆兮?彼君子兮,不素餐兮!坎坎伐辐兮,置之河之侧兮。

河水清且直猗。

不稼不穑,胡取禾三百亿兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有县特兮?彼君子兮,不素食兮!坎坎伐轮兮,置之河之漘兮。

河水清且沦猗。

不稼不穑,胡取禾三百囷兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有县鹑兮?彼君子兮,不素飧兮!砍伐檀树声坎坎啊,棵棵放倒堆河边啊,河水清清微波转哟。

不播种来不收割,为何三百捆禾往家搬啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院猪獾悬啊?那些老爷君子啊,不会白吃闲饭啊!砍下檀树做车辐啊,放在河边堆一处啊。

河水清清直流注哟。

不播种来不收割,为何三百捆禾要独取啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院兽悬柱啊?那些老爷君子啊,不会白吃饱腹啊!砍下檀树做车轮啊,棵棵放倒河边屯啊。

河水清清起波纹啊。

不播种来不收割,为何三百捆禾要独吞啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院挂鹌鹑啊?那些老爷君子啊,可不白吃腥荤啊!《硕鼠》硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。

逝将去女,适彼乐土。

乐土乐土,爰得我所。

硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。

逝将去女,适彼乐国。

乐国乐国,爰得我直。

硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。

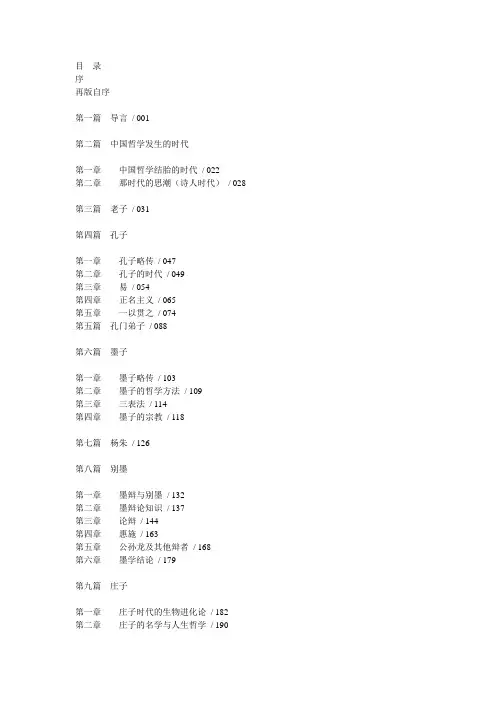

目录序再版自序第一篇导言/ 001第二篇中国哲学发生的时代第一章中国哲学结胎的时代/ 022第二章那时代的思潮(诗人时代)/ 028 第三篇老子/ 031第四篇孔子第一章孔子略传/ 047第二章孔子的时代/ 049第三章易/ 054第四章正名主义/ 065第五章一以贯之/ 074第五篇孔门弟子/ 088第六篇墨子第一章墨子略传/ 103第二章墨子的哲学方法/ 109第三章三表法/ 114第四章墨子的宗教/ 118第七篇杨朱/ 126第八篇别墨第一章墨辩与别墨/ 132第二章墨辩论知识/ 137第三章论辩/ 144第四章惠施/ 163第五章公孙龙及其他辩者/ 168第六章墨学结论/ 179第九篇庄子第一章庄子时代的生物进化论/ 182第二章庄子的名学与人生哲学/ 190第十篇荀子以前的儒家第一章大学与中庸/ 201第二章孟子/ 207第十一篇荀子第一章荀子/ 218第二章天与性/ 222第三章心理学与名学/ 231第十二篇古代哲学之终局第一章西历前三世纪之思潮/ 245第二章所谓法家/ 260第三章古代哲学之中绝/ 276附录/ 286序我们今日要编中国古代哲学史,有两层难处。

第一是材料问题:周秦的书,真的同伪的混在一处。

就是真的,其中错简错字又是很多。

若没有做过清朝人叫做“汉学”的一步工夫,所搜的材料必多错误。

第二是形式问题:中国古代学术从没有编成系统的纪载。

《庄子》的《天下篇》,《汉书·艺文志》的《六艺略》《诸子略》,均是平行的纪述。

我们要编成系统,古人的著作没有可依傍的,不能不依傍西洋人的哲学史。

所以非研究过西洋哲学史的人,不能构成适当的形式。

现在治过“汉学”的人虽还不少,但总是没有治过西洋哲学史的。

留学西洋的学生,治哲学的,本没有几人。

这几人中,能兼治“汉学”的,更少了。

适之先生生于世传“汉学”的绩溪胡氏,禀有“汉学”的遗传性;虽自幼进新式的学校,还能自修“汉学”,至今不辍;又在美国留学的时候兼治文学哲学,于西洋哲学史是很有心得的。

法治的德性之维关于法律与道德的关系,是法理学的一个经久弥新的问题,随便翻阅一部法理学教科书,均有专章讨论这个问题。

这一问题可以远追至中西思想的古典时期,例如,古希腊哲学就有正义与美德之争,中国先秦思想也有德治与法制之辨,苏格拉底之死、安提戈涅隐喻,其父攘羊、舜负父逃,等等。

这些理论学说与人物故事,如若深究其义理,都可以还原到法律与道德的关系问题上来。

至于近世以降的现代法理学,这个问题更是成为显学,哈特的分析法学,富勒的自然法学,拉德布鲁赫的理论转变,德沃金的法律帝国说说辞,诸多经典之论、哲人之辨,无不与此交集,至今也没有定于一尊之通说。

故从早期实证法学与自然法学的双峰对峙中,各自衍生出一代、二代、三代之递进,它们在学理上各呈其姿,不分轩轾。

这篇小文无意也无力对法律与道德的关系作一学术性的梳理、考辨与阐发,而是试图从生活常识出发,基于当下的中国语境,谈点看似简单但又紧扣时局的思考。

走笔之时,脑子里突然冒出胡适的一段话,我的思考就从适之先生的这番言谈开始。

胡适这样写道:“一个肮脏的国家,如果人人讲规则而不是谈道德,最终会变成一个有人味儿的正常国家,道德自然会逐渐回归;一个干净的国家,如果人人都不讲规则却大谈道德,谈高尚,天天没事儿就谈道德规范,人人大公无私,最终这个国家会堕落成为一个伪君子遍布的肮脏国家。

”胡适不是法学家,上述观感也没高全喜北京航空航天大学法学院教授,人文与社会科学高等研究院院长胡适格外重视法治与社会自生秩序的作用,在他看来,谈道德首先要把道德的边界搞清楚,对于一个社会乃至国家来说,法律与规则的秩序塑造要远比道德修养更为重要和关键。

他又内在地把法律规则与道德良知勾连起来,认为它们之间有着某种实质性的关系。

法律规则的道德性是一种需要经过转换的道德性,是经过法律规则而培育、激发出来的。

——从胡适的一番言谈说起专 论Commentaries有援引什么宏言大论,而是质朴地揭示了一个吊诡的法理学问题,即在一般的社会生活中,道德与法律究竟应该处于何种关系。

•胡适研究•胡适“先秦无六家”论及其意义宁腾飞(南开大学历史学院,天津300350)摘要:在近代诸子学复兴中,胡适建立了新的学术典范。

其中,“先秦无六家”论就是胡适提出的一大创见。

所谓“先秦无六家”论是指先秦时代并不存在司马谈所说的六大学派。

它的重点在于对“名家”、"道家”、“法家”的质疑和批判。

在该论的建立过程中,胡适受益于西方逻辑学的训练,借鉴了梁启超的《中国法理学发达史论》,受到了顾颉刚的影响。

然而,胡适之所以能够形成系统的理论,主要原因在于科学方法指导下的疑古辨伪学实践。

此论破除了对先秦诸子派分的汉人论述之迷信,恢复了先秦学者因人研究的路径,对于当下的诸子学研究具有重大的意义。

因此,胡适的“先秦无六家”论是20世纪学术史上具有前瞻性和典范性的重大命题,推动了中国传统学术的近代转型。

关键词:胡适;"先秦无六家”论;名家;道家;法家中图分类号:K825.1文献标识码:A文章编号:1005-605X(2019)01-0150-08诸子学的复兴是中国传统学术转型中关键性的“学术史事件”。

清末以来,梁启超、章太炎、刘师培、江球、孙德谦、张尔田等学人都推动了近代诸子学研究的发展。

1919年,胡适的《中国哲学史大纲》出版,可谓建立了诸子学研究新的“典范”。

关于胡适的诸子学研究,学术界成果颇丰。

其中,罗检秋专门讨论了胡适的诸子学研究,分析了胡适对近代诸子学研究的冲击、胡适的墨学与老学研究、中西学术对于胡适诸子学研究的影响。

①刘巍讨论了胡适的“诸子不出于王官论”,指出该说的价值和影响在于:开创了诸子起源讨论的自由风气、使诸子学成为中国思想史的源头、通过考辨年代来确立思想史的脉络等。

②然而,对于胡适的“先秦无六家”论,学术界基本没有涉及。

基于“先秦无六家”论的重大意义,笔者拟讨论胡适“先秦无六家”论的形成过程、学术渊源和历史意义。

一、“先秦无六家”论的形成过程“六家”的概念由汉代司马谈所提出。

关于《韩非子》篇目真伪问题的一点看法关于《韩非子》篇目真伪问题的一点看法内容简介:《韩非子》篇目的真伪,是韩非子研究中的一个难点,近代以来,不少学者怀疑《韩非子》中多数篇目不是韩非所作,但却仅从思想和风格去推论,存在一定的缺陷。

从司马迁的记载和现传《韩非子》的实际情况来看,除《存韩》后半部、论文格式论文范文毕业论文《韩非子》篇目的真伪,是韩非子研究中的一个难点,近代以来,不少学者怀疑《韩非子》中多数篇目不是韩非所作,但却仅从思想和风格去推论,存在一定的缺陷。

从司马迁的记载和现传《韩非子》的实际情况来看,除《存韩》后半部、《初见秦》篇外,在没有新的确凿证据前,都应认为是韩非的作品。

《韩非子》;真伪胡适认为:“《汉书・艺文志》载《韩非子》五十五篇,今本也有五十五篇。

但其中很多是不可靠的,如《初见秦》乃是张仪说秦王的话,所以劝秦王攻韩。

……第六篇《有度》说荆燕魏四国之亡。

韩非死时,六国都不曾亡。

齐亡最后,那是韩非已死十二年了。

……依我看来,《韩非子》十分之中,仅有一二分可靠,其余都是加入的。

那可靠的诸篇如下:《显学》、《五蠹》、《定法》、《难势》、《诡使》、《六反》、《问辨》。

此外如《孤愤》、《说林》、《说难》、《内外储》,虽是司马迁所举的文章,但司马迁的话是不很靠得住的。

”(4)容肇祖认为:《五蠹》、《显学》确为韩非所作,《难势》、《诡使》、《六反》、《问辨》、《难一》从学说上推证为韩非作,《解老》、《喻老》是黄老或道家学说混入,《初见秦》、《说难》、《内储说》两篇、《外储说》六篇为纵横家或游说家言混入,《有度》为他家言法确定非韩非所作,《存韩》、《问田》为与韩非有关的记载二混入,《孤愤》、《说林》上、下为司马迁指为韩非作却未可信者,《难言》为文著非名而未可信者,《奸劫弑臣》为似非作而后搀杂他人之文,《爱臣》、《二柄》、《八奸》、《十过》、《和氏》、《亡征》、《三守》、《备内》、《南面》、《饰邪》、《观行》、《安危》、《守道》、《用人》、《功名》、《大体》、《定法》、《说疑》、《八说》、《八经》、《忠孝》、《人主》、《饬令》、《制分》为是否为非作,疑未定,又无充分证据的。

胡适:四论问题与主义论输入学理的方法上一期里,我已做了五千多字的《三论问题与主义〉一篇文章。

后来我觉得还有几点小竞思,不曾发挥明白,故再说几句。

我虽不赞成现在的人空谈抽象的主义,但是我对于输入学说和思潮的亊业,是极赞成的。

我曽说过:我们应该先从研究中国社会上,政治上,种种具体问题下,有什么病,下什么药,诊察的时候,可以参考西洋先进国的历史和学说,用作一种“临症须知”,开药方的时候,也可以参考西洋先进国的历史和学说,用作一种“验方新编”。

若要用这种参考的材料,我们自然不能不做一些输入的事业。

但是输入学理,不是一件容易做到的事。

做的不好,不但无益,反有大害。

我对于输入学理的方法,颇有一点意见,写出来请大家研究是否可用。

(1)输入学说时应该注意那发生这种学说的时势情形凡是有生命的学说,都是时代的产儿,都是当时的某种不满意的情形所发生的。

这种时势情形,乃是那学说所以出世的一个重要原因。

若不懂得这种原因,便不能明白某人为什么要提倡某种主义。

当时不满意的时势情形便是病症,当时发生的各种学说便是各位医生拟的脉案和药方。

每种主义初起时,无论理想如何髙超,无论是河中高远的乌托邦〔例如柏拉图的《共和国》),都只是一种对症下药的药方。

这些药方,有些是后来试验过的,有些是从来不曾试验过的。

那些试验过的(或是大试,或是小试)药方,遇若别时别国大同小异的症状,也许可以适用,至少可以供一种参考。

那些没有试验过的药方,功用还不能决定,至多只可以在大同小异的地方与时代,做一种参考的材料。

但是若要知道一种主义,在何国何时是适用的,在何国何时是不适用的,我们须先知道那种主义发生的时势情形和社会政治的状态是个什么样子,然后可以有比玟,然后可以下判断。

譬如药方,若要知道某方是否可适用于某病,总得先知道当初开这方时的病状,究竞是个什么样子。

当初诊察时的情形,写的越详细完备,那个药方的参考作用便越大。

单有一个药方,或仅仅加上一个病名,是没有什么大用的,是有时或致误事的。

墨家“法理”与“尚贤”、“尚同”胡适《中国哲学史大纲》指出:“中国古代只有法理学,只有法治的学说,而无所谓的法家。

孔子的正名论,老子的天道论,墨家的法的观念,都是中国法理学的基本观念”[1]。

他最早把墨家与先秦的“自然法”[2]或曰法理学联系在了一起。

后来学者从法学史、哲学思想角度对《墨子》中的“法”的思想进行的研究层出不穷,但是他们对于早期墨家的“十论”[3]中的“尚贤”、“尚同”与墨家“法理”的关系没有予以重视,大多数承袭了胡适先生把“十论”看做“兼爱”的“天志”为统率、“三表法”为论证方式的多核心的应用主义哲学,一种为后世纵横家先声的入人之国、“对症下药”的随宜论述的观点,而没有明确的论证“十论”其实是纵贯的、自洽的和互相补充的,内部原本不存在矛盾。

[4]墨家的学说确实是一种应用主义哲学,它直面现实的需求,不意在解决人的道德问题,只是对治术的观点论说,是一种“理想国”的构建。

墨家的“尚贤”思想与“尚同”思想并不矛盾,因为“十论”中的“贤”的概念,与儒家、道家并不相同,[5]而且“尚贤”与“尚同”存在时间先后顺序。

一、墨家“法”的观念墨子的“法”的思想,是建立在人性为恶的认识的基础之上的。

葛兆光先生在《中国思想史》中说:“在秩序混乱的时代里,人心的一切堤岸都在现实利益的冲击下近乎崩溃,人们为了适应这种无秩序的社会,必然以现实利益为价值判断的中心,满足生存的欲望。

所以从面前的现实出发,人很容易感受到‘恶’,而偏向于现实实用的思想家也大都倾向同意人性‘恶’的说法,而‘性恶’的思路也确实有助于开出一套实际可以操作的政治经济制度。

”[6]墨子的思想也正是如此。

所以虽然墨子面对当时“国之与国之相攻,家之与家之相篡,人之与人之相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和调”[7]的现实,指出造成乱象的原因是因为人们“不相爱”,开出了“兼爱”的药方,但是却从人人追逐利益、自私为己的角度进行论述,指出“夫爱人者,人亦从而爱之;利人者,人亦从而利之;恶人者,人亦从而恶之;害人者,人亦从而害之”[8],利人最终是为了利己,所以人们要“兼相爱、交相利”。

1.有先生之称者卧龙先生→蜀汉、诸葛亮靖节先生→东晋、陶潜五柳先生→东晋、陶潜羲皇上人→东晋、陶潜昌黎先生→唐朝、韩愈醉吟先生→唐朝、白居易广成先生→唐末、杜光庭逍遥先生→五代、郑遨通玄先生→五代、张荐明涑水先生→北宋、司马光南丰先生→北宋、曾巩濂溪先生→北宋、周敦颐明道先生→北宋、程颢伊川先生→北宋、程颐横渠先生→北宋、张载紫阳先生→南宋、朱熹考亭先生→南宋、朱熹象山先生→南宋、陆九渊诚斋先生→南宋、杨万里潜溪先生→明朝、宋濂正学先生→明朝、方孝孺阳明先生→明朝、王守仁震川先生→明朝、归有光亭林先生→清朝、顾炎武梨洲先生→清朝、黄宗羲南雷先生→清朝、黄宗羲船山先生→清朝、王夫之谢山先生→清朝、全祖望望溪先生→清朝、方苞聊斋先生→清朝、蒲松龄随园先生→清朝、袁枚惜抱先生→清朝、姚鼐中山先生→民国、孙文2.有居士之称者青莲居士→唐朝、李白/香山居士→唐朝、白居易/六一居士→北宋、欧阳修/东坡居士→北宋、苏轼/后山居士→北宋、陈师道/清真居士→北宋、周邦彦/稼轩居士→南宋、辛弃疾/易安居士→南宋、李清照/石湖居士→南宋、范成大/柳泉居士→清朝、蒲松龄/更生居士→清朝、洪亮吉3.人物并称(一)孔孟→孔子、孟子/孟荀→孟轲、荀况/杨墨→杨朱、墨翟/老庄→老子、庄子/屈宋→屈原、宋玉/马班→司马迁、班固/枚马→枚乘、司马相如/曹王→曹植、王粲/徐庾→徐陵、庾信/李杜→李白、杜甫/王孟→王维、孟浩然/高岑→高适、岑参/元白→元稹、白居易/刘白→刘禹钖、白居易/刘柳→刘禹锡、柳宗元/韩柳→韩愈、柳宗元/韩欧→韩愈、欧阳修/沈宋→沉佺期、宋之问/温李→温庭筠、李商隐/欧曾→欧阳修、曾巩/苏辛→苏轼、辛弃疾/苏陆→苏轼、陆游/苏黄→苏轼、黄庭坚/张柳→张先、柳永/程朱→二程、朱熹/陆王→陆九渊、王阳明/孙洪→孙星衍、洪亮吉/康梁→康有为、梁启超/4.人物并称(二)儒家五圣→至圣:孔子/复圣:颜渊/宗圣:曾子/述圣:子思/亚圣:孟子/大毛公、小毛公→毛亨、毛苌/大戴、小戴→戴德、戴圣/儒家、墨家→显学/晁错、贾谊→政论家/建安七子→徐干、陈琳、应玚、刘桢、王粲、阮瑀、孔融/竹林七贤→阮籍、嵇康、山涛、刘伶、向秀、阮咸、王戎/三曹→曹操、曹丕、曹植/二陆→陆机、陆云/大谢、小谢→谢灵运、谢朓/南徐北廋→徐陵、廋信/初唐四杰→王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王/老杜、小杜→杜甫、杜牧/小李杜→李商隐、杜牧/郊寒岛瘦→孟郊、贾岛/词家三李→李白、李煜、李清照/词中二李→李煜、李清照/唐宋古文八大→韩愈、柳宗元、欧阳修、曾巩、王安石、苏洵、苏轼、苏辙/三苏→苏洵、苏轼、苏辙(父子)/二程→程颢、程颐(兄弟)/大范、小范→范雍、范仲淹/南宋四大诗家→尤袤、杨万里、范成大、陆游/元曲四大家→关汉卿、马致远、郑光祖、白朴/元剧四大家→关汉卿(窦娥冤)、马致远(汉宫秋)、王实甫(西厢记)、白朴(梧桐雨)/元剧五大家→关汉卿、马致远、王实甫、白朴、郑光祖(倩女离魂)/元散曲双璧→张可久、乔吉/刘基、宋濂→明初文宗/刘基、高启→诗齐名/三袁→袁宗道、袁宏道、袁中道(兄弟)/清初三大师→顾炎武、黄宗羲、王夫之/桐城三祖→方苞、刘大櫆、姚鼐/归奇顾怪→归庄、顾炎武/干隆江左三大家:袁枚、蒋士铨、赵翼/南袁北纪→袁枚、纪昀/南洪北孔→洪升、孔尚任/近三百年四大思想家(胡适)→顾炎武、/颜习斋、戴东原、吴稚晖/5.九流十家儒家→孔子、孟子、荀子/墨家→墨子/道家→老子、庄子/法家→慎到(重势)、申不害(重术)、商鞅(重法)、韩非/名家→公孙龙、惠施、邓析子/阴阳家→邹衍/纵横家→苏秦、张仪、鬼谷子/杂家→吕不韦、淮南王/农家→许行/小说家→宋牼_________________________________________________________________资料个人收集整理,勿做商业用途1、诗骨--陈子昂其诗词意激昂,风格高峻,大有“汉魏风骨”,被誉为“诗骨”。

法家思想传统的现代反思陈弘毅2008年05月12日 10时25分引言在我国正努力建设社会主义法治国家之际,对中国古代法家思想传统进行现代反思是有积极的时代意义的。

众所周知,先秦的儒家和法家都是塑造中华法系的主要思想力量。

有学者把唐朝以前中华法律文明分为“礼治时期“、“法治时期“和“礼法调和时期“,也有学者把中国法文化传统的总体发展历程描述为“中国法律的儒家化“或“儒学的法家化“。

儒家提倡“礼治“、“德治“或所谓“人治“,法家则崇尚“以法治国“。

很明显,法家比儒家更重视法律在政治和社会中的作用。

他们对近代史以前二千年中国成文法制的影响也可能比儒家更大。

那么,对于中国今天的法制现代化事业来说,古代法家思想是否仍是有意义、有价值的传统文化资源?在二十一世纪的世界里,那些二千多年前的法家典籍--如《管子》、《商君书》、《韩非子》等--是否还值得重读?我们今天所追求的“法治“是否完全是西方文化的产物而与中国传统思想和文化毫不相干?本文的目的,便是对这类问题进行初步的探索。

在漫长的中国思想史中,人们对先秦法家思想的认识和评价,并不一致。

从汉代到近代以前,由于儒家思想的主导地位,先秦法家长期受到贬斥和批判。

汉人司马谈在《论六家要旨》中说“法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。

可以行一时之计,而不可长用也。

故曰:'严而少恩'。

“司马迁在《史记·商君列传》说“商君,其天资刻薄人也。

……余尝读商君《开塞》、《耕战》书,与其人行事相类。

卒受恶名于秦,有以也夫!“班固在《汉书·艺文志》中谈到法家的缺点:“及刻者为之,则无教化,去仁爱,专任刑法而欲以致治,至于残害至亲,伤恩薄厚。

“到了宋代,苏轼说:“韩非著书,言治天下无若刑名之贤,及秦用之,终于胜广之乱,教化不足而法有余。

秦以不祀,而天下被其毒。

……然秦韩之治行于一时,而其害见于久远,使韩非不幸获用于世,其害将有不可胜言者矣。

胡适的名词解释胡适(1891-1962),中国现代化运动的先驱者,被称为“百科全书式人物”。

他是一位著名的文化评论家、教育家、诗人、翻译家和思想家。

他对中国传统文化进行了深入的研究和批判,主张西方思想与中国传统相结合,以推动中国的现代化进程。

本文将从不同角度解释胡适的名词,以深入了解他对中国现代化运动的巨大贡献和深远影响。

第一,胡适的名词解释: 文化评论家胡适以其独到的洞察力和批判思维在文化评论领域著称。

他对中国传统文化进行了深入研究,并提出了一系列观点和理论。

胡适主张对传统文化进行批判性反思,他认为传统文化中的一些观念和思维方式已经成为制约中国现代化的重要因素。

他通过书籍、期刊和演讲,向公众普及他的观点,引起了广泛关注和讨论。

胡适的文化评论不仅对中国现代化运动起到了推动作用,也对中国文化研究产生了重要影响。

第二,胡适的名词解释: 教育家胡适是中国现代教育事业的倡导者和推动者之一。

他认为教育是推动社会进步和个人发展的关键因素。

他对中国传统教育进行了批判性分析,并提出了现代化的教育理念。

胡适主张培养学生的批判思维能力、创造力和独立人格,以应对现代社会的挑战。

他成立了许多教育机构,包括中国学生互助协会和中国杂志社,为培养一代代新人才做出了巨大贡献。

第三,胡适的名词解释: 诗人胡适不仅是一位重要的思想家和教育家,也是一位杰出的诗人。

他的诗歌充满了对生活的深刻感悟和对人类命运的思考。

胡适的诗作多样而富有个性,既有表达内心情感的抒情诗,也有描绘社会真实的现实主义作品。

他以自由的笔触和独特的艺术表现力,打破了传统的文学形式和规范,在中国现代诗歌史上留下了浓墨重彩的一页。

第四,胡适的名词解释: 翻译家胡适还是一位杰出的翻译家,他致力于将西方文学和思想引入中国,并将中国文化介绍给世界。

他热衷于中西文化交流,将许多西方文学作品翻译成中文,并将中国作品翻译成西方语言。

胡适通过翻译工作,使中国读者对西方文学有了更深入的了解,并为西方读者打开了了解中国文化的窗口。

胡适:所谓法家一、论“法家”之名古代本没有什么“法家”。

读了上章的人当知道慎到属于老子、杨朱、庄子一系;尹文的人生哲学近于墨家,他的名学纯粹是儒家。

又当知道孔子的正名论,老子的天道论,墨家的法的观念,都是中国法理学的基本观念。

故我以为中国古代只有法理学,只有法治的学说,并无所谓“法家”。

中国法理学当西历前三世纪时,最为发达,故有许多人附会古代有名的政治家如管仲、商鞅、申不害之流,造出许多讲法治的书。

后人没有历史眼光,遂把一切讲法治的书统称为“法家”,其实是错的。

但法家之名沿用已久了,故现在也用此名。

但本章所讲,注重中国古代法理学说,并不限于《汉书·艺文志》所谓“法家”。

二、所谓“法家”的人物及其书(一)管仲与《管子》:管仲在老子孔子之前。

他的书大概是前三世纪的人假造的,其后又被人加入许多不相干的材料(说详第一篇),但此书有许多议论可作前三世纪史料的参考。

(二)申不害与《申子》:申不害曾作韩昭侯的国相。

昭侯在位当西历前358至333年,大概申不害在当时是一个大政治家(《韩非子》屡称申子,《荀子·解蔽》篇也说:“申子蔽于势而不知智。

由势谓之,道尽便矣。

”)《韩非子·定法》篇说:“申不害言术而公孙鞅为法。

”又说:“韩者,晋之别国也。

晋之故法未息,而韩之新法又生;先君之令未收,而后君之令又下。

申不害不擅其法,不一其宪令。

……故托万乘之劲韩,七十年(顾千里校疑当作十七年)而不至于霸王者,虽用术于上,法不勤饰于官之患也。

”依此看来,申不害虽是一个有手段(所谓术也)的政治家,却不是主张法治主义的人。

今《申子》书已不传了,诸书所引佚文,有“圣君任法而不任智,任数而不任说,……置法而不变”等语,似乎不是申不害的原著。

(三)商鞅与《商君书》:卫人公孙鞅于西历前361年入秦,见孝公,劝他变法。

孝公用他的话,定变法之令,“设告相坐而责其实,连什伍而同其罪(《史记》云:“令民为什伍而相收司连坐。

不告奸者腰斩,告奸者与斩敌同赏,匿奸者与降敌同罚。

”与此互相印证)。

“赏厚而信,刑重而必”(《韩非子·定法》篇)。

公孙鞅的政策只是用赏罚来提倡实业,提倡武力(《史记》所谓“变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚”是也)。

这种政策功效极大,秦国渐渐富强,立下后来吞并六国的基础。

公孙鞅后封列侯,号商君。

但他变法时结怨甚多,故孝公一死,商君遂遭车裂之刑而死(西历前338年)。

商君是一个大政治家,主张用严刑重赏来治国。

故他立法:“斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官;斩二首者爵二级,欲为官者为百石之官”(《韩非子·定法》篇)。

又“步过六尺者有罚,弃灰于道者被刑”(《新序》)。

这不过是注重刑赏的政策,与法理学没有关系。

今世所传《商君书》二十四篇(《汉书》作二十九篇),乃是商君死后的人假造的书。

《徕民》篇说:“自魏襄以来,三晋之所以亡于秦者,不可胜数也。

”魏襄王死在西历前296年,商君已死四十二年,如何知他的谥法呢?《徕民》篇又称“长平之胜”,此事在前260年,商君已死七十八年了。

书中又屡称秦王。

秦称王在商君死后十余年。

此皆可证《商君书》是假书。

商君是一个实行的政治家,没有法理学的书。

以上三种都是假书,况且这三个人都不配称为“法家”。

这一流的人物——管仲、子产、申不害、商君——都是实行的政治家,不是法理学家,故不该称为“法家”。

但申不害与商君同时,皆当前四世纪的中叶。

他们的政策,都很有成效,故发生一种思想上的影响。

有了他们那种用刑罚的政治,方才有学理的“法家”。

正如先有农业,方才有农学;先有文法,方才有文法学;先有种种美术作品,方才有美学。

这是一定的道理。

如今且说那些学理的“法家”和他们的书:(四)慎到与《慎子》:见上章。

(五)尹文与《尹文子》:见上章。

(《汉书·艺文志》尹文在“名家”是错的。

)(六)尸佼与《尸子》:尸佼,楚人(据《史记·孟荀列传》及《集解》引刘向《别录》,班固以佼为鲁人,鲁灭于楚,鲁亦楚也。

或作晋人,非)。

古说相传,尸佼曾为商君之客;商君死,尸佼逃入蜀(《汉书·艺文志》)。

《尸子》书二十卷,向来列在“杂家”。

今原书已亡,但有从各书里辑成的《尸子》两种(一为孙星衍的,一为汪继培的。

汪辑最好)。

据这些引语看来,尸佼是一个儒学的后辈,但他也有许多法理的学说,故我把他排在这里。

即使这些话不真是尸佼的,也可以代表当时的一派法理学者。

(七)韩非与《韩非子》:韩非是韩国的公子,与李斯同受学于荀卿。

当时韩国削弱,韩非发愤著书,攻击当时政府“所养非所用,所用非所养”。

因主张极端的“功用”主义,要国家变法,重刑罚,去无用的蠹虫,韩王不能用。

后来秦始皇见韩非的书,想收用他,遂急攻韩。

韩王使韩非入秦说存韩的利益(按《史记》所说。

李斯劝秦王急攻韩欲得韩非,似乎不可信。

李斯既举荐韩非,何以后来又害杀他。

大概韩王遣韩非入秦说秦王存韩,是事实。

但秦攻韩未必是李斯的主意)。

秦王不能用,后因李斯、姚贾的谗言,遂收韩非下狱。

李斯使人送药与韩非,叫他自杀。

韩非遂死狱中,时为西历前233年。

《汉书·艺文志》载《韩非子》五十五篇,今本也有五十五篇,但其中很多不可靠的。

如《初见秦篇》乃是张仪说秦王的话,所以劝秦王攻韩。

韩非是韩国的王族,岂有如此不爱国的道理?况且第二篇是《存韩》。

既劝秦王攻韩,又劝他存韩,是决无之事。

第六篇《有度》,说荆齐燕魏四国之亡。

韩非死时,六国都不曾亡。

齐亡最后,那时韩非已死十二年了。

可见《韩非子》决非原本,其中定多后人加入的东西。

依我看来,《韩非子》十分之中,仅有一二分可靠,其余都是加入的。

那可靠诸篇如下:《显学》、《五蠹》、《定法》、《难势》、《诡使》、《六反》、《问辩》。

此外如《孤愤》、《说难》、《说林》、《内外储》,虽是司马迁所举的篇名,但是司马迁的话是不很靠得住的(如所举《庄子》:《渔父》、《盗跖》诸篇,皆为伪作无疑)。

我们所定这几篇,大都以学说内容为根据。

大概《解老》、《喻老》诸篇,另是一人所作。

《主道》、《扬搉》(今作扬权,此从顾千里校)诸篇,又另是一派“法家”所作。

《外储说左上》似乎还有一部分可取。

其余的更不可深信了。

三、法按《说文》,“灋,(井刂)也。

平之如水,从水;廌,所以触不直者去之,从廌去。

(廌,解廌兽也,似牛一角。

古者决讼,令触不直者,象形)法,今文省。

佱,古文。

”据我个人的意见看来,大概古时有两个法字。

一个作“佱”,从亼从正,是模范之法。

一个作“灋”,《说文》云:“平之如水,从水;廌,所以触不直者去之,从廌去”,是刑罚之法。

这两个意义都很古,比较看来似乎模范的“佱”更古。

《尚书·吕刑》说:“苗民弗用灵,制以,惟作五虐之,曰法。

”如此说可信,是罚刑的“灋”字乃是后来才从苗民输入中国本部的。

灋字从廌从去,用廌兽断狱,大似初民状态,或本是苗民的风俗,也未可知。

大概古人用法字初多含模范之义。

《易·蒙·初六》云:“发蒙利用人,用说。

〔句〕桎梏以往,吝。

”《象》曰:“利用人,以正法也。

”此明说“用人”即是“用正法”。

“□”是范,“法”是模范,“以”即是用。

古人把“用说桎梏以往”六字连读,把言说的说解作脱字,便错了。

又《系辞传》:“见乃谓之象,形乃谓之器,制而用之谓之法。

”法字正作模范解(孔颖达《正义》:“垂为模范,故云谓之法”)。

又如《墨子·法仪》篇云:天下从事者,不可以无法仪。

……虽至百工从事者亦皆有法。

百工为方以矩,为圆以规,直以绳,正以县。

无巧工不巧工,皆以此四者为法。

这是标准模范的“法”(参看《天志》上中下及《管子·七法》篇)。

到了墨家的后辈,“法”字的意义讲得更明白了。

《墨辩·经上》说:法,所若而然也(看第八篇第二章论“法”的观念)。

佴,所然也。

《经说》曰:佴所然也者,民若法也。

佴字,《尔雅·释言》云:“贰也。

”郭注:“佴次为副贰。

”《周礼》:“掌邦之六典八法八则之贰。

”郑注:“贰,副也。

”我们叫抄本做“副本”,即是此意。

譬如摹拓碑帖,原碑是“法”,拓本是“佴”,是“副”。

墨家论法,有三种意义:(一)一切模范都是法(如上文所引《法仪篇》)。

(二)物事的共相可用物事的类名作代表的,也是法(看第八篇第二、三章)。

(三)国家所用来齐一百姓的法度也是法。

如上文所引《墨辩》“佴所然也者,民若法也”的话,便是指这一种齐一百姓的法度。

荀子说:“墨子有见于齐,无见于畸”(《天论》篇)。

墨子的“尚同主义”要“一同天下之义”,使“上之所是,必皆是之;上之所非,必皆非之”。

故荀子说他偏重“齐”字,却忘了“畸”字,畸即是不齐。

后来“别墨”论“法”字,要使依法做去的人都有一致的行动,如同一块碑上摹下来的拓本一般;要使守法的百姓都如同法的“佴”。

这种观念正与墨子的尚同主义相同,不过墨子的尚同主义含有宗教的性质,别墨论法便没有这种迷信了。

上文所引《墨辩》论“法”字,已把“法”的意义推广,把灋佱两个字合成一个字。

《易经·噬嗑卦·象传》说:“先王以明罚饬法。

”法与刑罚还是两事。

大概到了“别墨”时代(四世纪中叶以后),法字方才包括模范标准的意义和刑律的意义。

如《尹文子》说:法有四呈:一曰不变之法,君臣上下是也;二曰齐俗之法,能鄙同异是也;三曰治众之法,庆赏刑罚是也;四曰平准之法,律度权衡是也。

《尹文子》的法理学很受儒家的影响(说见上章),故他的第一种“法”,即是不变之法,近于儒家所谓天经地义。

第二种“齐俗之法”指一切经验所得或科学研究所得的通则,如“火必热”、“圆无直”(皆见《墨辩》)等等。

第三种是刑赏的法律,后人用“法”字单指这第三种(佛家所谓法,(达摩)不在此例)。

第四种“平准之法”乃佱字本义,无论儒家、墨家、道家,都早承认这种标准的法(看《孟子·离娄》篇、《苟子·正名》篇、《墨子·法仪》、《天志》等篇及《管子·七法》篇、《慎子》、《尹文子》等书)。

当时的法理学家所主张的“法”,乃是第三种“治众之法”。

他们的意思只是要使刑赏之法,也要有律度权衡那样的公正抚私、明确有效(看上章论慎到尹文)。

故《韩非子·定法》篇说:法者,宪令著于官府,刑罚必于民心;赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也。

又《韩非子·难三》篇说:法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。

又《慎子》佚文说:法者,所以齐天下之动,至公大定之制也(见马骕《释史》百十九卷所辑)。

这几条界说,讲“法”字最明白。

当时所谓“法”有这几种性质:(一)是成文的(编著之图籍),(二)是公布的(布之于百姓),(三)是一致的(所以齐天下之动,至公大定),(四)是有刑赏辅助施行的功效的(刑罚必于民心,赏存乎慎法而罚加于奸令)。

四、“法”的哲学以上述“法”字意义变迁的历史,即是“法”的观念进化的小史。