古城宣化历史简介

- 格式:docx

- 大小:16.86 KB

- 文档页数:3

宣化县概况宣化县位于河北省西北部,县域总面积2052平方公里,辖8镇5乡304个行政村,总人口28.3万。

宣化县区位优势明显,东距首都北京150公里,南距天津新港340公里,西距“煤海”大同230公里,北距陆路港口内蒙集宁400公里,地处京津冀、晋冀蒙两大经济圈交汇点,是连接东部经济带和西部资源区的纽带,具有承接京津产业转移和沿海地区经济辐射的独特优势。

一、悠久的历史宣化拥有悠久的发展历史,早在6000年前,人类活动就已遍及宣化各地。

夏商周时期,宣化先后隶属冀州、幽州,后为燕国领地,曾属东湖族占地。

秦属上谷郡。

南北朝时期属广宁郡。

隋唐时为怀戎县、文德县。

后金改为宣化州,又改宣德州。

元为顺宁府治所。

明初改为宣府镇。

明洪武二十七年(1394年),筑宣府城。

清康熙三十二年(公元1693年)改置宣化府,人称“京西第一府”。

民国二年(公元1913年)设直隶省口北观察使,宣化为口北道治所。

1937年8月侵华日军成立伪察南自治政府,1943年改为宣化省,省会宣化。

1945年宣化解放后,察哈尔省在宣化成立。

1946年1月设宣化市。

1948年12月第二次解放,恢复察哈尔省建制,省会迁张家口市。

1963年3月,改宣化市为张家口市辖区,并设宣化县。

1991年,河北省人民政府批准为省级历史文化名城。

二、灿烂的文化宣化是我国开发较早的地区之一,文化渊远流长。

城区附近现有刘家窑、王河湾、水泉、龙门、赵川、关子口、西望山、李大人庄、小白杨等仰韶、龙山文化遗址,至今古迹仍遗存较多,已查明有古代化石点4处、古墓26处、古遗址82处、古建筑70处,并先后出土一大批石、骨、陶、铜、铁器等珍贵文物。

宣化自古为交通要冲,军事政治重地,工商业繁荣,文化教育发达,涌现出一大批仁人志士和民族精英。

元朝设有“景贤书院”,明朝有“上谷书院”,清朝有“柳川书院”。

光绪二十八年设宣化府中学堂(现宣化一中前身),革命前辈张苏、林枫等同志等曾在此任教,并从事革命活动。

宣化地处河北省西北部,在张家口市东南30公里处,为张家口市辖区,位于东经115°03′,北纬40°37′。

东偏南距首都北京170公里,南偏西距省会石家庄280公里,西距大同200公里。

总面积264.3平方公里。

居住着汉、回、满、蒙、朝鲜、壮、纳西、布依、白、彝、侗、土家、达斡尔等13个民族。

共29万人。

宣化历史悠久,形势险要,物华天宝,人杰地灵。

有着灿烂的民族文化和众多文物古迹。

从先秦开始,这里是历代府、州、郡、道、县和省、市治所的首府。

1991年经河北省人民政府批准并公布为省级历史文化名城。

一、悠久历史宣化历史渊远流长,是我国开发较早地区之一,从宣化西南60公里处我国著名的泥河湾旧石器遗址和宣化城附近的刘家窑、王河湾、水泉、龙门、赵川、关子口、西望山、李大人庄、小白杨等仰韶、龙山文化遗址的发现,证实这里在6000年前人类活动就已遍及宣化各地。

夏、商时期宣化先属冀洲后属幽州。

周武王灭纣后宣化属燕国领地。

战国时期(公元前403年至221年)民族割据,宣化曾属东湖族占地。

秦始皇(公元前221年)统一六国后。

分天下为36郡,宣化属上谷郡。

魏、晋、南北朝时期宣化属广宁郡。

随、唐时期先后置涿郡、武州。

五代时(公元907--960年)石敬割燕(北京)、云(大同)16州给辽国,其中包括武州。

辽改武州为归化州。

宣化为归化州治所。

金灭辽后,大定七年(公元1167年)改归化州为宣化州。

翌年又改为宣德州。

元初改宣德州为顺宁府,宣化为顺宁府治所。

明初年沿长城设九镇。

宣化改为宣府镇,辖左、右、前三卫。

为万全都司镇守总兵元帅驻地。

清康熙三十二年(公元1693年)改置宣化府。

辖一厅三洲七县。

宣化为府城治所,始定今名。

民国二年(公元1913年)设直隶省口北观察使(俗称道)。

辖3厅10县。

宣化为口北道治所。

1937年8月日本侵占后,成立伪察南自治政府。

1943年又将察南自治政府改为宣化省。

辖11县,省会定于宣化。

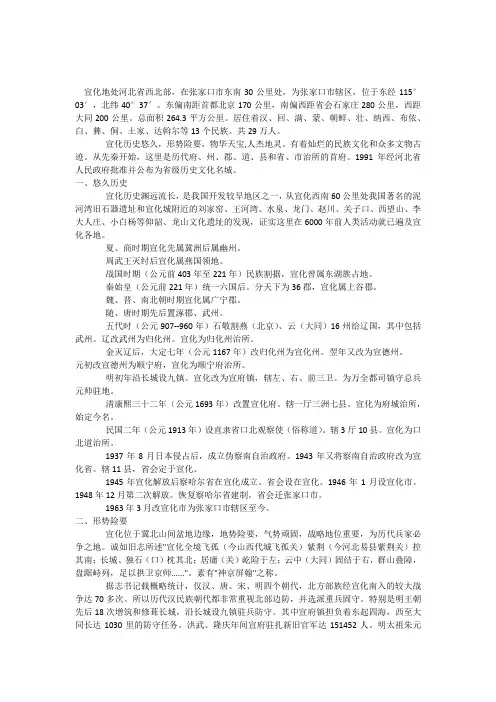

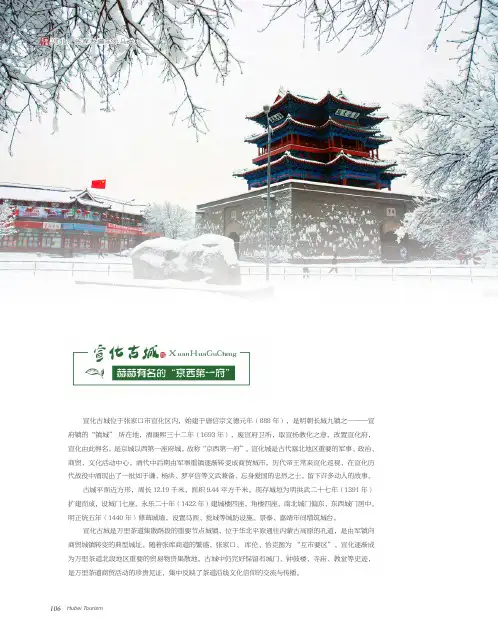

宣化古城位于张家口市宣化区内,始建于唐信宗文德元年(888年),是明朝长城九镇之一——宣府镇的“镇城” 所在地,清康熙三十二年(1693年),废宣府卫所,取宣扬教化之意,改置宣化府,宣化由此得名,是京城以西第一座府城,故称“京西第一府”。

宣化城是古代塞北地区重要的军事、政治、商贸、文化活动中心,清代中后期由军事重镇逐渐转变成商贸城市。

历代帝王常来宣化巡视,在宣化历代战役中涌现出了一批如于谦、杨洪、罗亨信等文武兼备、忘身爱国的忠烈之士,留下许多动人的故事。

古城平面近方形,周长12.19千米,面积9.44平方千米。

现存城垣为明洪武二十七年(1391年)扩建而成,设城门七座。

永乐二十年(1422年)建城楼四座,角楼四座。

南北城门偏东,东西城门居中。

明正统五年(1440年)修葺城墙,设置马面、瓮城等城防设施。

景泰、嘉靖年间增筑城台。

宣化古城是万里茶道集散路段的重要节点城镇,位于华北平原通往内蒙古高原的孔道,是由军镇向商贸城镇转变的典型城址。

随着张库商道的繁盛,张家口、 库伦、恰克图为 “互市要区”,宣化逐渐成为万里茶道北段地区重要的贸易物资集散地。

古城中仍完好保留有城门、钟鼓楼、寺庙、教堂等史迹,是万里茶道商贸活动的珍贵见证,集中反映了茶道沿线文化信仰的交流与传播。

宣化古城赫赫有名的“京西第一府”

XuanHuaGuCheng

106河北:张库大道车水马龙

Hubei Tourism。

宣化古城墙介绍

宣化古城墙是中国河北省张家口市宣化区的一处重要历史文化遗迹,具有丰富的历史价值和文化内涵。

以下是关于宣化古城墙的简介:

宣化古城建城历史超过1300年,作为省级历史文化名城,其古城墙是见证这座城市悠久历史的重要实物证据。

宣化古城墙现存部分为明清时期的建筑遗存,反映了当时北方边陲城市的军事防御体系。

古城墙在历史上曾经历过多次修缮与重建,尤其是在清朝光绪年间有过14次较大的修筑记录。

尽管经过岁月沧桑、自然侵蚀以及战乱影响,古城墙的部分区域遭到了不同程度的损毁,但至今仍然保留下来了较为显著的遗迹,其中南城门楼——拱极楼保护状况相对较好。

2006年,当地政府开始实施古城修复工程,按照逐段修复的原则对城墙进行维护和恢复,以期重现古城墙的历史风貌,并保护这一珍贵的文化遗产。

宣化古城墙不仅是城市历史的象征,也是全国重点文物保护单位之一,对于研究中国古代城市发展、军事防御工事以及地域文化具有重要意义。

同时,古城墙及周边景区也被评定为国家3A级旅游景区,成为当地旅游和文化教育的重要场所。

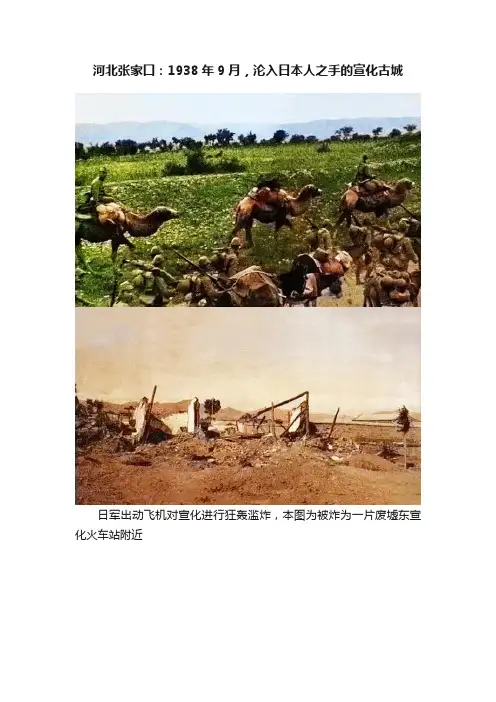

河北张家口:1938年9月,沦入日本人之手的宣化古城

日军出动飞机对宣化进行狂轰滥炸,本图为被炸为一片废墟东宣化火车站附近

8月31日,日军占领宣化。

图为进入宣化城的日军大泉部队

宣化北城门上的日军哨兵

镇朔楼前耀武扬威的日本士兵(看更多张家口老照片,敬请右上角关注!)

镇朔楼,又名鼓楼,建于明正统五年(1440年),是宣化古城内最高大、最宏伟的古代建筑

镇朔楼前的日本军队

宣化街景,路边插着膏药旗,行人寥寥(看更多张家口老照片,敬请右上角关注!)

承恩牌楼前,一位当地妇女抱着孩子骑着毛驴经过,后面不远处的路边站着一个鬼子

宣化城外道路

宣化附近行进的日军部队(看更多张家口老照片,敬请右上角关注!)。

宣化历史和发展历程宣化,古称广宁,位于中国河北省张家口市宣化区,素有“满洲东陲第一县”之称。

宣化历史悠久,丰富多彩,承载着丰富的文化遗产和丰富的历史积淀。

宣化的历史可以追溯到3000多年前的商代晚期,这个时期的宣化是满洲东部的重要领地。

随后,宣化成为了秦朝和汉朝的疆域之一,作为边防要地起到了重要的守卫和防御作用。

隋唐时期,宣化县隶属于宣化府,并成为了重要的商贸和军事中心。

宋代时期,宣化成为了辽、金、西夏和蒙古的争夺对象,多次遭到侵略和战乱。

元朝时期,宣化作为防御边疆的重要城池得到了大力发展,并逐渐形成了完整的城市布局。

明清时期,宣化成为了辽东、满洲、苏木之间的交通枢纽和商贸中心,繁荣了起来。

特别是清朝时期,宣化地区成为了满洲的核心地区,驻扎了许多重要的政府机构和军队,经济和文化都有了长足的发展。

当时的宣化城区建筑风格独特,古朴典雅,大量的建筑物和文化遗产留存至今,成为了重要的旅游景点。

20世纪初,宣化成为了战乱的“红色沙场”,参与了许多革命运动和战斗,因此具有极高的革命历史价值。

在抗日战争和解放战争中,宣化地区人民奋起抵抗,为中国革命做出了重要贡献。

解放后,宣化进行了大规模的城市建设和经济发展,成为了河北省的重要工业城市之一。

如今,宣化已经成为了一个现代化的城市,拥有完善的基础设施和便利的交通条件。

宣化的经济主要以工业为支柱,特别是钢铁、煤炭和电力等行业发展迅速,为宣化的经济增长提供了强大动力。

同时,宣化也注重文化和旅游产业的发展,文化产业已经成为具有竞争力的支柱产业。

总的来说,宣化的历史可以追溯到数千年前,经历了多个历史时期的变迁和更迭。

宣化在历史上经历了多次的战乱和繁荣,不仅积淀了丰富的历史文化遗产,也见证了中国社会的变革和发展。

如今,宣化正在以全新的面貌展现在世人面前,成为了一个现代化、繁荣的城市,值得人们前去探索和品味。

宣化古城作文

宣化古城位于河北省张家口市,是明、清两代的都城。

古城内的文物古迹有宣化城城楼、城门楼、城墙遗址、寺庙建筑和大量的古建筑遗址等。

宣化城墙是明长城的重要组成部分,是目前世界上最长的一条明长城,总长达17公里,城墙周长18公里,高7米,厚2.5米。

宣化城墙共有11座城门楼,其中北门楼是宣化城的第一座城门楼。

在宣化古城内有很多古迹,比如:在大南门外的东、西、南三面城墙上就各有一座牌楼,东边的牌楼名为“朝阳”,西边的牌楼名为“夕阳”,它们是一座三间四柱七楼式牌楼。

在大北门里还有一座古戏台,这座古戏台建于明代万历年间。

在宣化古城内还建有许多寺庙建筑,其中最有名的是关帝庙和文庙。

在宣化古城内还有一条街叫“府前街”,这里原来是一个大院子,院子里有很多古建筑。

我最喜欢的是一座二层楼房,在这里很常见,因为它的外表是灰色的。

—— 1 —1 —。

关于宣化的历史和文化的研究报告作文500字

宣化是河北省历史文化名城,历史悠久,文化灿烂,底蕴深厚。

隶属于张家口市管辖,被誉为“京西第一府”。

宣化,在战国及秦帝国时期为上谷郡。

叫作“上谷”,从上谷的名字来看,就代表着一定的“重农”的思想,反映了当时孕育在宣化盆地的农耕文明。

宣化,在唐代置武州。

这个武州的“武”,就是武力、军事的意思。

在那时,宣化距离唐朝统治中心较远,属于边疆。

宣化城就是唐代范阳节度使安禄山以加强边防为名,招兵买马准备叛乱所建的,那个时候,宣化的武力、军事色彩浓重,后来的安史之乱也殃及宣化城,宣化百姓饱受战乱之苦。

宣化,在辽代改为归化州,在金元时期改为宣德州、宣德府。

宣德,就是宣扬朝廷正德之意。

金取代辽,元取代金,先后延续和升华了从文化上同化的政策,进一步促进了民族融合,巩固了他们的统治。

在明朝改为宣府镇,即军事重镇,取镇守边关之意。

在清代改为宣化府。

这里的宣化就是取宣扬教化之意,即宣扬朝廷正德。

以上只是简要地概述了宣化的历史,从其中的一些节点来看,无不体现着文化的魅力。

而宣化的宣扬教化之意,更是形象地揭示了古代社会核心价值体系的建设和传承。

历史的发展,王朝的更迭,留下印记最深的、难以磨灭的就是文化。

不仅是发展缔造了文化,留下了文化的印迹。

这座周长“二十四里一百二十五步”的古城,就在河北!中国北方现存规模较大、等级较高、保存较好的古城。

随着万里茶道和张库大道的繁荣,由军事重镇演变为商贸物资集散地。

《万里茶道申遗》今天跟随张家口台记者安永越走进宣化古城。

宣化古城位于北京西北170公里处,自古以来是北方的军事重地。

明洪武四年,宣府成为万全都指挥使司治所,下设15个卫和2个州。

明洪武二十七年,开始对宣化城进行大规模的展筑。

清代康熙三十二年设宣化府,至此,宣化古城开七座城门,周长“二十四里一百二十五步”,全长12120米,现存9950米,是中国北方现存古城中规模较大、等级较高、保存较好的一座城池,有着极高的文物价值。

“张家口市宣化区文物考古研究专家耿晓:“宣化是一座古城,它的战略地位也是十分重要的,历为兵家必争之地。

宣化古城在历史上建制比较高的,在明代是‘九边重镇’之一,担负着东起四海、西至大同长达515公里的防务。

”作为重要的军事和交通枢纽,宣化成为燕北地区重要的军事、政治、商贸、文化活动中心。

清代中后期,宣化由军事重镇逐渐转变为商贸城市。

随着张库大道的繁荣,张家口、库伦、恰克图成为“互市要区”,宣化形成了商贸物资的集散地。

“张家口市文物考古研究所副所长李现云:“以钟楼和四牌楼为中心的东西向和南北向的大街成为繁华商业街,城内加工业和手工业也非常发达,各种行业门类齐全,在清代宣化府是万里茶道上重要的一站。

”目前,宣化古镇还拥有清远楼、镇朔楼、拱极楼、时恩寺、宣化天主教堂、清真南寺等相关遗存。

1992年河北省人民政府公布宣化成为历史文化名城,2006年宣化古城被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位,其历史内涵丰富,对于我国的城市筑造、功能及发展而言都有很高的研究价值。

“张家口市文物考古研究所副所长李现云:“宣化古城是中俄万里茶路上重要的节点,目前保存有一部分历史和艺术较高价值明清的遗迹。

宣化古城无论从城市布局、结构、建置还是军事、政治、经济、文化等等方面来讲,它都是我国北方重要的重镇。

张家口宣化来历是什么宣化历史悠久。

战国至秦汉属上谷郡,唐代置武洲,文德元年(888年),设文德县,始建宣化城。

辽改武州为归化州,金改归化州为宣德州,元中统四年(1263年),始置宣德府。

明洪武三年(1370年),朱元璋改宣德府为宣府。

次年,置前卫、左卫、右卫,遣将卒把守。

洪武二十七年(1394年),展筑宣府城,边长“六里十三步”,周长达12公里。

次年皇子朱橞受封谷王,就藩宣府,宣府成为边防重地。

明正统五年(1440年),城垣包砖,6年后竣工,城高池深,气象雄伟。

清康熙三十二年(1693年),废宣府卫所,取宣扬教化之意,改置宣化府。

宣化县,府县治所均在宣化城内,宣化由此得名。

因其为北京城西第一座府城,人称“京西第一府”。

1913年(民国2年),废宣化府,存宣化县,属直隶省口北道。

宣化为宣化县治所。

1929年(民国18年),废道,宣化县直属察哈尔省。

日伪盘据时期,宣化县初属伪察南自治区;1939年,日伪建蒙疆联合自治政府,设察南政厅领辖宣化县;1943年复改置伪宣化省,宣化县为伪宣化省省会。

此段时期宣化仍为宣化县治所。

1945年9月,宣化首次解放。

1946年1月,市、县分设,置宣化县城区及近效为宣化市,并为察哈尔省省会。

当年10月,国民党政府占领宣化,仍单置宣化县。

1948年12月,宣化二次解放,仍市、县分置。

宣化市辖现宣化市及庞家堡和下花园,属察哈尔省。

1949年10月至1950年1月,宣化市曾改为察南专属宣化镇。

1950年2月仍恢复市建制,并于1952年底改隶河北省。

1955年11月,撤销宣化市,置宣化城区为宣化镇,属张家口市。

1958年11月,宣化县、镇合并。

1959年6月,改合并后的宣化镇为宣化区,仍属张家口市。

1960年7月,撤宣化区,改置宣化市,属张家口地区,由张家口市代管。

1961年6月,恢复宣化县建制,仍市、县分设。

1963年3月,复改宣化市为宣化区,属张家口市。

早在秦朝时就成为上谷郡,明朝时为著名的长城九镇之一,清朝时是全国72府之一。

宣化城的来历宣化城是座年代久远的古城,相传过去有四门七楼,雄伟壮观。

说到这座城的来历,还得从后唐的李晋王发配谈起。

三月三是“踏青节”,到处都绿草青青,花香袭人。

过去每年到这天,长安城里的大家闺秀、小家碧玉和王孙公子都要到郊外游春观景。

男来女往,粉绿间杂,非常热闹。

这天,皇叔李克用也去郊外游玩。

他观赏了一会儿春景,刚想转身回府,忽听背后有女人的哭喊声。

扭头一看,只见十来个如狼似虎的家奴正推打着路上行人,喝喊他们让路。

众家奴后面跟着一顶花轿,走得飞快。

坐在轿子里的女子,用力拍打着轿棚,哭哭啼啼十分凄惨。

李克用是个爱管闲事的人,忙向路人打听缘故。

原来是寡居的母女二人出来踏青,被抢男霸女的二国舅瞅见。

看见人家闺女长得漂亮,就起了歹心,打死了老母亲,要把这女子抢进府里做妾。

李克用生性刚直,嫉恶如仇,平素就对二国舅的胡作非为看不顺眼,碰到这种事,哪能甩手不管。

他听了路人的议论,不进气的脸色铁青,连声大叫:“反了,反了!清平盛世杀人害命,抢夺民女,还有王法吗?”他怒冲冲赶上花轿,打散众恶奴,就下民女,便去寻找二国舅算账。

他走到金水桥上,恰巧与骑马的二国舅迎头相撞。

李克用上前拉住二国舅马缰,直言问罪。

二国舅仗他妹子是皇上宠爱的西宫娘娘,更本不把皇叔李克用放在眼里,马也不下,懒懒的翻着白眼说:“她又不是你府上的人,少管闲事。

”“人命关天,我偏要管!”李克用一把将二国舅拉下马,扯住他的玉带就要拉他一同见驾。

二国舅被他拽急了,变懒狗撒泼,大喊大闹。

他妈李克用:“没抢你娘你老婆,干你屁事!”李克用身为皇叔,受人敬重,那里受得了这般辱骂,气得肺都炸了,大叫一声:“气煞我也!”一手将二国舅拉到桥栏杆边,挥拳就打。

李克用力大,又在气头上,三拳两脚就把二国舅打得七窍流血,人事不省了。

这下可闯了大祸。

西宫娘娘闻讯,披头散发哭上金殿,要唐昭宗为她哥哥报仇。

虽说李克用是皇叔,辈大位尊,可不如枕头边的风硬。

昭宗准下西宫状纸,让武士把李克用推出午门问斩。

祖国风光(451)古城宣化祖国风光(451)古城宣化【京包线铁路——官厅西站】↑【京包线铁路——沙城站】↑【京包线铁路沿线鸡鸣驿古城】↑鸡鸣驿古城宣化位于河北西北部,东南距北京170公里,西北距张家口26公里。

总人口29万,其中中心城区人口24万。

宣化也很特别,城区里既有张家口市宣化区又有宣化县城两部分。

也就是城区又是宣化区政府所在地,又是宣化县政府所在地,两级平起平坐的政府拥有一块城区,这种形制和体制在全国估计是不多见的。

↑【宣化车站——站内】↑【宣化站前广场——恒基大厦】宣化现保存下近10公里的城墙,北城墙、西城墙保存较完整。

城墙现在虽是苍痍满目,却不减巍峨盛气。

宣化古城现存有镇朔楼、清远楼、拱极楼、五龙壁、立化寺砖塔等古建筑。

现宣化城墙与第三批全国重点文物保护单位清远楼合并,名称为宣化古城,为国家级重点文物保护单位。

宣化城唐代为武州文德县,明洪武十七年(1394年)扩建,周长24里,开七门。

明永乐年四面各留一门,建城楼、角楼各四座。

↑【宣化古城——拱极楼】宣化拱极楼是一座重檐歇山布瓦式建筑,上下两层通高14米,建在9米多高的墩台上。

下有南北走向券洞(城门)昌平门,与清远、镇朔二楼成一轴线。

明成化年称“著耕楼”,清同治年间改称拱极楼,意为拱卫神京,保卫北方边境,阻挡外来侵略。

↑【宣化古城——拱极楼】拱极楼系宣化城防建筑的一部分,当年外有月城、瓮城和关城,是宣化城门中唯一有关城,但现在仅存一座城楼。

↑【宣化古城——拱极楼】清雍正十二年,重建四座城楼,又添建四座角楼。

这足以说明以前的城楼已破损不堪或坍塌无存,而现在的拱极楼是始建于明永乐年间,重建于清雍正年间,但其仍保留了原有的建筑风格。

1989年重修拱极楼,也基本保持了它的原貌。

↑【宣化拱极楼——昌平门】宣化府是明长城九镇之一,具有重要的军事地位,是北御大漠,南控中原,捍卫北京的屏障。

自其建成以来,抵御了无数战乱,为保卫京师立下了汗马功劳。

↑【宣化古城——拱极楼北立面】↑【宣化古城——人民公园西门】↑【宣化人民公园——牌坊】↑【宣化人民公园——西湖】↑【人民公园——雅趣亭】↑【人民公园——西湖三孔桥】↑【宣化古城——世纪广场】↑【宣化古城——南关桥北路】↑【宣化古城——镇朔楼南立面】镇朔楼又名鼓楼。

关于宣化的历史的研究报告

宣化县位于河北省张家口市的西南部,是一座历史悠久的县城。

宣化的历史可以追溯到古代的战国时期,其地理位置十分重要,因而也成为了多个朝代的政治、军事和经济中心。

以下是对宣化历史的研究报告。

1. 秦汉时期:在秦汉时期,宣化地区属于中原文化圈的影响下。

宣化县作为战略要塞,是连接中原和边疆的要道。

这一时期,宣化县成为了军事重镇和行政中心,许多军事要塞和官府宴会场所建设于此。

2. 隋唐时期:在隋唐时期,宣化地区被正式划为一个县,政府开始对该地区进行更加细致的管理。

同时,宣化县也成为了丰富的农业和商业中心,通过对外贸易和河运,带动了地方经济的繁荣。

3. 宋元明清时期:在这一时期,宣化县逐渐成为了一个文化繁荣的地区。

许多文人墨客在此取材写作,并留下了许多重要的文化遗产。

宣化县还是宣府州和府学的所在地,吸引了大量的学子前来学习。

4. 近现代:在近现代,宣化地区经历了多次战争和政治动荡,对其影响较大。

尤其是在中国抗日战争时期,宣化成为了抗日根据地之一,为抗日战争做出了重要贡献。

总结:宣化县的历史可以追溯到古代战国时期,经历了秦汉、隋唐、宋元明清等朝代的影响和统治。

作为河北省的一个重要

城市,宣化县不仅在政治、经济和军事方面发挥了重要作用,同时也是一个文化繁荣的地区。

无论是古代的史书记载还是现代的文化遗产,都见证了宣化丰富而多样的历史。

全国重点文物保护单位---张家口宣化城

宣化城位于张家口市宣化区

建于明洪武二十七年

第六批全国重点文物保护单位

宣化城唐代为武州文德县,五代、辽、金时期均为县、州、府所在地,元为宣德府城,,周长24里,开七门,东曰安定门,西名泰新门,南为昌平(拱极)门、宣德门和承安门,北为广灵门和高远门。

明永乐年将宣德、承安、高远三门并窒,四面各留一门,建城楼、角楼各四座。

宣化城明清两代兴修达11次之多,现北城墙、西城墙保存较完整。

城上、城内现存有镇朔楼、清远楼、拱极楼、五龙壁、立化寺砖塔等古建筑。

宣化被誉为“京西第一府”。

现宣化城墙与第三批全国重点文物保护单位清远楼及第四批国保单位合并,名称为宣化古城。

城西的大新门,看上去重修不久,与新建别无二致。

这样的保护方法,只能吸引眼球,而不能震动心灵。

可以和大同城墙媲美了。

新修的城墙加上功课没有做足,使我错过了明代南门拱极楼,误以为它

也是新货,只是远远看了看。

出大新门向北,去下八里辽墓,回来途中过宣化城北,看到一段没有包砖的城墙。

在道路穿过的城豁口处,有一块河北省文保碑,确认这是宣化城墙。

据记载宣化城墙在明正统五年包砖,将土城改为砖城。

如今城砖去哪儿啦?

在车上看宣化城墙。

神京屏翰,上谷古城宣化城,古名上谷郡,是一个既古老又小巧的城市。

说它古老,其历史可以追溯到战国至秦汉,经过历史多次演变,至清康熙三十二年(1693年),废宣府卫所,取“宣扬教化”之意,改置宣化府、宣化县。

府、县治所均在宣化城内,宣化由此得名。

因其为北京城西第一座府城,人称“京西第一府”。

说它小巧,据资料记载,洪武二十七年(1394年),扩建宣府城,边长“六里十三步”,周长12公里。

上世纪70年代,人们用这样的顺口溜来形容宣化:“一条大街三座楼,一个警察看两头,一辆汽车围城转,一个公园一窝猴。

”城市小则小矣,“三座楼”可相当有名。

在一条南北中轴线上,第一座楼是拱极楼。

宣化城垣基本成正方形,城墙高2丈8尺,雉堞高7尺,通高3丈5尺。

设七门,门上有城楼,门外有瓮城和月城。

现存的拱极楼又称昌平门楼,明代称著耕楼,当地人俗称南城门楼,是一座重檐歇山顶布瓦式建筑,外形很像天安门城楼。

拱极楼建于明永乐年间(公元1403-1424年),两层通高24米。

下有南北走向券洞,与古城墙连为一体,是宣化门户的象征。

据说,原来昌平门外还设有关城。

城外挖有堑壕,设有吊桥,后又增建角楼、悬楼,城防设施完备,可谓“易守难攻、固若金汤”。

上世纪七十年代,曾将城门券洞堵死,画成了一副金光四射的红太阳图像,城墙上写着巨大的横幅标语:“战无不胜的毛泽东思想万岁!”像一个长袍马褂的老人搽了一张红脸蛋,滑稽之余,也真实反映了那段历史。

第二座楼叫清远楼,又名钟楼,位于宣化市区南、北大街的中心。

钟楼建于明成化十八年(公元1482年),是一座重檐多角歇山顶建筑,楼通高25米,外观看似三层,内里实则两层。

整座楼体造型精巧别致,庄严秀丽,形式美观,素有“第二黄鹤楼”之称。

钟楼的奇巧之处在于它的台基。

“十”字券洞与宣化城四门通衢。

券洞内的铁轮车辙清晰可见,印证着它五百年来的风雨沧桑。

一层楼内有明弘治七年立“宣府钟楼之记”碑和清乾隆二十年立“重修清远楼记”碑各一幢。

历史上的古城宣化

History of the ancient city of Xuanhua

孙伟

2015013055

信息工程学院

信息管理与信息系统3班

在印象中宣化就是一个有文化有故事的城市,从那已经经历了几十岁春秋的钟楼鼓楼便可以看出了历史的沧桑,历史的变迁,在那城门之下,深有一指的车辙象征的当时古城宣化的繁华,流动的人口更是给这座城市添加了更多的几分神韵。

宣化区工业门类繁多,基础雄厚,是张家口市冶金、机械和重化工基地,是河北省北厢地区重要的工业核心区。

区域内有规模以上大中型企业12家,民营企业23家,并形成了以冶金、机械、造纸、装潢印刷、陶瓷、建材等为主体的工业体系。

2005年规模以上工业企业实现工业总产值177.6亿元,工业增加值59亿元,利税27亿元,同比分别增长13.85%、15.05%、11.3%。

全部工业增加值占地区生产总值的67.6%。

同时,宣化钢铁企业也建设于宣化城区周边,为宣化经济的发展做出了极大的贡献,现今,繁荣的宣化的步行街道路繁华,人流不息,道路;两旁的建设有了极大的改观。

在夜晚时分,古老的城墙上面流光溢彩,繁华的街道旁边人流不息,这就是现今的宣化。

在历史上,夏、商时期宣化曾经先后隶属于冀州幽州,周武王灭纣后,宣化又成为燕国的属地。

战国时期,国家动乱不安,各族割据,在这一段历史中,宣化由东胡族占据,而后燕王派秦开破袭东胡,置之不理上谷、渔阳、右北平、辽西等郡,宣化属上谷郡。

燕王派秦开破袭东胡,置之不理上谷、渔阳、右北平、辽西等郡,宣化属上谷郡。

这也就是宣化谷上古郡名称的由来。

秦始皇公元前221年统一六国之后,把天下分为36郡,宣化被分为其中之

一的上古郡,置守官,因其在谷之上,直名上谷。

在汉朝时,汉置幽州刺史部上谷郡,宣化属上谷郡下洛县。

濡子婴居摄三年,王莽篡汉,改上谷郡为朔调,并改上谷各县名。

三国黄初元年(公元220年)改下洛县为广宁县。

晋太康年间(公元228年至280年)宣属广宁郡地。

南北朝时期(公元488年至550年)设永丰郡,宣化辖境属怀戍县。

隋大业三年(公元607年)设涿郡怀戍县,宣化仍属怀戍县置。

唐初改为妫州,属河北道。

僖宗年间(公元885年)设武州、文德县、宣化为州、县治所。

五代时,西晋石敬瑭割燕,分16州给契丹,其中包括武州。

契丹建辽国,辽改武州为归化州,仍辖文德县,属西京道。

宣化为当时州、县治所。

金大定七年(公元1167年)改归化州为宣化州,八年改为宣德州,九年复设宣德州、领文德县,宣化仍为州、县治所。

元初,改宣德州为宣宁府,后又改为宣德州。

至元三年(公元1337年)因地震原因又改为顺宁府和宣德县治所。

明代,宣化是北部边防重镇,不设地方政府,只沿长城设九镇,宣府镇为九镇之一,辖四海县至大同1300里的防御任务,是宣府镇总兵驻地和指挥中心,又称宣府镇城。

在清朝康熙年间,宣府卫所被废,改置宣化府辖一厅、三州、七县,宣化为府城所在地。

1913年废宣化府,存宣化县,属直隶省口北道。

1929年废道,宣化县直属察哈尔省。

1939年日伪建蒙疆联合自治政府,在宣化设察南政厅。

1943年改置宣化省,为伪宣化省会所在地。

1945年9月,宣化首次解放。

1946年1月设立宣化市,为察哈尔省会。

当年10月,国民党政府占领宣化,置宣化县。

1948年12月,宣化二次解放,恢复宣化市建置,属察哈尔省。

1949年10月至1950年1月,宣化市曾改为察南专区宣化镇。

1950年2月仍恢复市建制并于1952年底改隶河北省。

1955年11月,撤销宣化市,置宣化城区为宣化镇,属张家口市。

1958年11月,宣化县、镇合并。

1959年6月,改合并后的宣化镇为宣化区,仍属张家口市。

1960年7月,撤宣化区,改置宣化市,属张家口地区,由张家口市代管。

1961年6月,恢复宣化县建制,仍市、县分设。

1963年3月改宣化市为张家口市辖区至2014年。

宣化同时由于其处于交通要地,自古以来,便成为兵家必争之地,在一万年以前的旧石器时代,就有先民在宣化这块土地上繁衍生息。

据对宣化西南60公里处的泥河湾遗址和宣化城及附近的刘家夭、王河湾、水泉、赵川、关子口、白庙等地发现的仰韶、龙山文化遗址及出土的石器、陶器等物考证,远在6000年前人类活动已遍及宣化各地。

考古专家论证说,宣化属中国华北燕山山脉北缘,既有黄河流域的文化特征,又有北方红山文化的遗存,是中华民族南北文化交融汇聚的中心地带,文化积淀丰富,对研究史前文化有重要意义。

现今,宣化由于紧跟时代发展,已经建立了包括宣化博物馆等多家可以向本区包括市民,学生普及宣化历史知识的地方,通此渠道,可以使更多的人了解家乡的历史,了解家乡的底蕴,了解家乡的历史沿革,名人事迹,培养学生的文化意识,并为中华民族文化的传承做出贡献。

宣化区工业门类繁多,基础雄厚,是张家口市冶金、机械和重化工基地,是河北省北厢地区重要的工业核心区。

区域内有规模以上大中型企业12家,民营企业23家,并形成了以冶金、机械、造纸、装潢印刷、陶瓷、建材等为主体的工业体系。

2005年规模以上工业企业实现工业总产值177.6亿元,工业增加值59亿元,利税27亿元,同比分别增长13.85%、15.05%、11.3%。

全部工业增加值占地区生产总值的67.6%。