荧光光度法

- 格式:ppt

- 大小:4.21 MB

- 文档页数:53

荧光分光光度法的名词解释荧光分光光度法是一种常用于分析化学领域的光谱分析技术。

它主要利用物质在受到紫外光激发后吸收能量并发射出可见光的特性进行定量和定性分析。

一、荧光现象解析1. 光激发与光发射在荧光分光光度法中,样品通常处于低能量状态,并能吸收特定波长的紫外光。

当样品受到紫外光激发后,部分激发态的分子会跃迁至高能量的激发态。

而在分子返回低能量态的过程中,会发射出比激发态能级较低的可见光,形成荧光现象。

这可用于分析样品的组成、浓度、结构及化学性质等。

2. 荧光寿命荧光寿命是指物质从受到激发到光发射结束所经过的时间。

荧光分光光度法可通过测量样品中发射的荧光光强随时间的变化,计算出荧光寿命。

荧光寿命与物质的环境、浓度、分子结构等因素有关,因此可以用来定量分析。

二、荧光分光光度法的原理1. 荧光光谱分析荧光分光光度法通过测量样品的荧光光谱来分析物质的成分和性质。

利用荧光光谱可以确定荧光发射的波长范围,并对不同波长处的发射强度进行测量。

这些荧光光谱图可以用来确定物质的定性和定量分析。

2. 荧光光度法荧光光度法利用荧光光度计测量样品的荧光强度和荧光寿命。

荧光光度计通常包含紫外-可见光源、光栅或单色仪、荧光探测器等。

样品受到激发后发射的荧光光通过光栅或单色仪进行分光,然后荧光探测器测量各个波长处的荧光强度。

这种光度计可提供高灵敏度和准确的荧光测量结果。

三、荧光分光光度法的应用1. 化学分析荧光分光光度法广泛应用于化学分析领域。

它可以通过测量荧光光谱和荧光强度,实现对物质浓度的定量测定,如荧光显微分析、荧光光谱分析、化学发光等。

此外,荧光分光光度法还可用于监测环境中的有毒物质和污染物。

2. 生物医学研究荧光分光光度法在生物医学研究中也具有重要应用。

例如,可以利用荧光探针与特定的生物分子结合,实现对DNA、RNA、蛋白质等生物分子的定性和定量分析。

此外,荧光分光光度法在药物研究、生物标记物探测、细胞成像等方面也发挥重要作用。

荧光分光光度法的原理荧光分光光度法是一种常用的分析技术,主要用于测定物质中的荧光发射强度。

它基于荧光物质吸收能量后发生激发态转变的原理,通过测量样品在不同波长下发射的荧光强度来分析物质的成分和浓度。

荧光分光光度法的原理基于荧光现象,即物质在吸收辐射能量后,会从基态跃迁到激发态,然后再发射出荧光。

这种荧光发射的波长和强度与物质的结构和环境有关,因此可以通过测量荧光的特性来获得样品的信息。

荧光分光光度法的基本装置包括激发源、选择性的滤光片或光栅、样品池和荧光检测器。

激发源通常使用紫外光或可见光,其波长可以根据待测样品的特性进行选择。

滤光片或光栅用于选择特定的波长范围,以便测量样品在该波长下的荧光强度。

样品池用于容纳待测样品,并通过光路使激发光和荧光光进入检测器进行测量。

在进行荧光分光光度测量时,首先需要选择适当的激发光源和荧光检测器,以及调节合适的滤光片或光栅。

然后将待测样品放入样品池中,使其与激发光发生作用。

样品吸收激发光后,发生激发态转变,并发射出荧光。

荧光光通过滤光片或光栅进行选择性筛选,然后进入荧光检测器进行测量。

荧光分光光度法的应用十分广泛。

在生物医学领域,它常用于荧光染料的检测和荧光标记的分析。

在环境监测中,荧光分光光度法可以用来检测水中的有机物污染物。

此外,荧光分光光度法还可以用于食品检测、药物分析、环境污染监测等领域。

荧光分光光度法相比于其他分析技术具有许多优点。

首先,它具有极高的灵敏度,可以检测到很低浓度的物质。

其次,荧光分光光度法对样品的破坏较小,可以进行非破坏性分析。

此外,荧光分光光度法还具有选择性和快速性的特点,可以同时测定多个物质。

然而,荧光分光光度法也存在一些局限性。

首先,荧光分光光度法对样品的环境要求较高,如温度、pH值等因素都会影响荧光强度。

其次,荧光分光光度法在样品有强荧光背景的情况下,可能会受到干扰。

此外,荧光分光光度法对荧光物质的选择性较差,容易受到其他物质的影响。

荧光光度法较吸收光度法灵敏度高的原因荧光光度法是一种广泛应用于分析化学及生物检测的技术,它能够高灵敏度地测定微量物质的含量。

它的灵敏度高于吸收光度法的原因是:

一、荧光现象本质上是一种原子、分子或物质系统对外界入射

光的能量增强的过程,即激发状态的能量高于低激发状态,而吸收光度法需要物质吸收入射光加以衰减以达到检测目的,这种能量衰变会使检测的灵敏度有所降低。

二、荧光光度法的检出上限更低,可以检测超出极微量的组分,而吸收光度法的检测灵敏度较低,往往只能检测到微量组分;

三、荧光光度法使用的激发光源通常为高压氙灯,其光谱线宽

度比吸收光度法使用的镍钴灯窄,能更有效、更精确地激发待测物质的低激发状态,而吸收光度法使用的镍钴灯的光谱线宽度较宽,激发效果较弱。

四、荧光光度法检测时,可以选择合适的激发光波长,只激发

待测物质的特征荧光,而吸收光度法由于只能使用单一波长的入射光,所产生的检出噪声也更大,从而使检出灵敏度降低。

- 1 -。

荧光光度法原理

荧光光度法是一种基于物质的发光性质进行分析的方法。

荧光光度法原理主要涉及荧光物质的激发和发射过程。

荧光物质具有特定的能级结构,其中包含基态和激发态。

当荧光物质受到外部能量(如光的激发,化学反应等)的作用时,某些电子会从基态跃迁至激发态。

这种激发态并不稳定,因此电子会很快回到基态。

在返回基态的过程中,电子释放出一部分能量,并以光的形式发射出来。

这个发射的光就是荧光光谱。

荧光光谱的发射波长和强度是荧光物质的特征,可以用来进行分析测定。

荧光光度法基于以上原理进行测定。

待分析物(荧光物质)首先被激发,可以通过外部光源的照射或其他激发方法实现。

激发后,荧光物质会发出特定波长的荧光光谱。

通过选取合适的波长进行测量,可以得到荧光信号的强度。

待测物的浓度与荧光强度有一定的关系,因此可以通过测量荧光信号的强度来间接测定待测物的浓度。

荧光光度法具有灵敏度高、选择性好、分析速度快等优点,被广泛应用于生物分析、环境监测、药物分析等领域。

荧光分光光度法原理荧光分光光度法是一种基于物质吸收与发射荧光的分析技术。

它利用物质在吸收紫外光能量后,发生电子从基态跃迁到激发态,再经过热辐射和无辐射跃迁的复合过程,从激发态退回基态,释放出的能量以荧光形式发射出来。

通过测量荧光的强度和波长分布,可以对样品中的化合物进行定量和定性分析。

1.激发:激发光源照射样品溶液,激发光源通常为紫外光和可见光,其波长需要与所研究的物质的激发波长匹配。

激发光源经过滤波器选择特定波长的光线,然后通过光导纤维引导到样品室中。

2.激发态产生:样品中的物质吸收光能量,使得物质的电子由基态跃迁到激发态。

激发态的产生取决于样品中的化合物种类,以及激发光源的能量和波长等因素。

3.荧光发射:激发态的物质经过热辐射和无辐射跃迁的复合过程,返回基态。

在这个过程中,部分能量以荧光的形式发射出来。

发射的荧光波长与激发光的波长不同,可以通过光栅或者单色仪分离出来。

4.荧光光谱测量:通过荧光光谱仪对荧光进行测量,荧光光谱仪通常由光栅、检测器(如光电倍增管)和数据采集系统组成。

荧光光谱仪能够选择特定波长范围的荧光进行测量,并将荧光信号转化为电信号。

5.信号处理:荧光信号经过光电器件转换为电信号后,通过放大、调理和滤波等处理,最终通过数据采集系统记录和分析。

荧光分光光度法的优势在于其高灵敏度、高选择性和广泛的应用范围。

它可以应用于环境、食品、制药、生物化学等领域的定量分析和荧光标记分析。

此外,荧光分光光度法还可以结合其他技术,如高效液相色谱、毛细管电泳等,提高其分析的准确性和灵敏度。

荧光分光光度法的一些应用包括:药物分析、痕量元素测定、蛋白质分析、环境污染物检测、核酸分析、生物标记等。

在荧光分析中,还有一些常用的技术方法,如荧光共振能量转移(FRET)、荧光探针和荧光染料等,这些方法进一步扩展了荧光分光光度法的应用范围和分析手段。

总之,荧光分光光度法基于物质的吸收与发射荧光原理,通过测量荧光的强度和波长分布,实现对物质的定量和定性分析。

分子荧光光度法

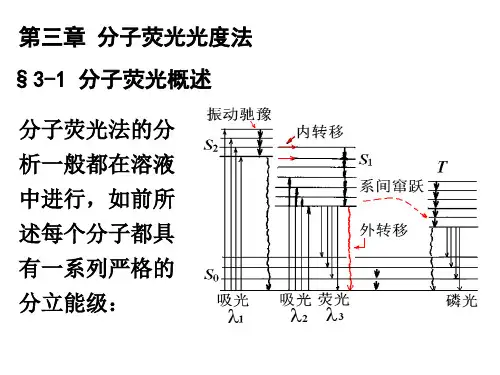

分子荧光光度法是一种常用于检测物质浓度和反应动力学的分析方法。

它基于分子在受到光激发后发射荧光的原理,通过测量荧光的强度来确定物质的浓度。

在分子荧光光度法中,首先需要选择一个适合的激发波长,以激发待测物质中的荧光染料或标记物。

当激发波长的光照射到样品中时,样品中的分子吸收光能并跃迁到激发态。

在激发态停留的时间足够长时,分子会发生非辐射跃迁,即释放出荧光。

荧光的强度与待测物质的浓度成正比,因此可以通过测量荧光的强度来确定物质的浓度。

分子荧光光度法具有许多优点。

首先,它具有高灵敏度和高选择性,可以检测到极低浓度的物质。

其次,它具有快速和简便的特点,可以在短时间内完成测定。

此外,分子荧光光度法还具有广泛的应用领域,包括环境监测、生物学研究、医学诊断等。

然而,分子荧光光度法也存在一些限制。

首先,荧光信号受到许多因素的影响,如环境条件、荧光染料的性质等。

因此,在进行分子荧光光度法测定时,需要对这些因素进行严格的控制。

其次,某些样品可能会产生背景荧光干扰,这会降低测定的准确性。

因此,需要采取适当的方法来消除背景荧光的影响。

分子荧光光度法是一种重要的分析方法,它在物质浓度测定和反应

动力学研究等方面具有广泛的应用。

通过合理选择激发波长和采取适当的控制措施,可以获得准确和可靠的分析结果。

这种方法的发展将进一步推动科学研究和实际应用的进步。

原子荧光光度法基本原理原子荧光光度法是一种基于原子荧光现象的分析方法。

该方法利用原子在高温火焰、等离子体或电火花等条件下,吸收光能使得电子跃迁到高能级,然后由高能级返回基态时发射荧光,通过测量荧光的强度来确定待分析物质的浓度。

以下将对该方法的基本原理进行详细介绍。

原子荧光光度法的原理基于原子的能级结构。

原子由原子核和电子组成,电子绕核心旋转形成一系列不同的能级。

当原子吸收能量时,其电子会从低能级跃迁至高能级,此时处于激发态。

当电子从高能级返回基态时,会发出荧光。

不同元素的原子具有不同的能级结构,因此其荧光发射的波长也是独特的,可以用来作为该元素的特征。

在原子荧光光度法中,首先需要将待分析物质转化为气相,这可以通过高温火焰、等离子体或电火花等方式实现。

燃烧火焰或等离子体产生高温,使得待分析物质原子化、激发和荧光发射。

电火花法则是通过电击将待分析物质转化为高温等离子体。

一旦转化为气相,待分析物质的原子与空气中的气体原子碰撞,被激发到高能级。

随着激发态原子返回基态,会发生荧光发射。

待分析物质的浓度与荧光发射的强度成正比,因此可以通过测量荧光强度来确定物质的浓度。

在实际分析中,荧光信号的测量需要借助光谱仪或荧光光度计。

荧光光度计由荧光激发源、样品池、光学系统和荧光探测器组成。

荧光激发源产生适当波长的激发光,经过光学系统聚焦到样品池中。

样品池中的待分析物质被激发形成荧光,荧光通过光学系统聚焦到荧光探测器上。

荧光探测器将荧光信号转化为电信号并放大,然后通过计算机处理和分析,得到待分析物质的浓度。

原子荧光光度法具有许多优点。

首先,它能够提供高灵敏度的分析结果,因为原子荧光具有较高的荧光发射效率。

其次,该方法具有较宽的线性测量范围,可以分析浓度从ppm到ppt级别的物质。

此外,由于荧光信号只受到背景干扰的影响很小,因此具有较低的检测限。

最后,该方法具有较好的选择性,因为原子的能级结构使得每个元素的发射谱线都是独特的,可以用来进行元素的定性和定量分析。

原子荧光光度法原理原子荧光光度法是一种用于测定物质中微量金属元素的分析方法。

其基本原理是利用原子在高温条件下激发发射特定波长的荧光信号,通过测定荧光强度来确定样品中目标元素的浓度。

以下将详细阐述原子荧光光度法的原理。

1. 原子激发与荧光发射当样品经过气体放电或火焰原子化时,样品中的元素会被激发到高能级。

这些激发态原子会经历无辐射跃迁或自发辐射跃迁,最终返回基态。

在这个过程中,原子会发射出一定波长的荧光光子,即荧光发射。

2. 荧光发射谱的特点每个元素都有独特的原子谱线,其荧光发射谱特点取决于原子的能级结构。

谱线的强度与原子的浓度成正比。

因此,通过测量荧光发射谱线的强度,可以推断出样品中目标元素的浓度大小。

3. 荧光发射光度计的构成原子荧光光度法通常使用荧光发射光度计来测量荧光信号的强度。

光度计由光源、样品腔室、光栅或滤光片、光电倍增管(PMT)等组成。

光谱仪通常用于选择所需的荧光谱线。

4. 校正与标准曲线在原子荧光光度法中,校正和建立标准曲线是非常重要的。

校正是指通过测定含有已知浓度的标准溶液的荧光强度来估算荧光光度计的响应。

建立标准曲线是指通过一系列含有不同浓度的标准溶液进行测定,绘制荧光强度与浓度之间的线性关系,从而确定未知样品中目标元素的浓度。

5. 干扰与校正方法原子荧光光度法在分析过程中会受到一些干扰因素的影响,如基质干扰、化学反应干扰等。

为了解决这些干扰问题,可以采用干扰校正方法,如内标法、标准加入法、背景校正法等。

通过将标准溶液添加到样品中或对样品进行稀释,可以准确地校正干扰的影响,提高分析结果的准确性和可靠性。

6. 优点与应用原子荧光光度法具有快速、准确、灵敏等优点。

它可以用于分析各种样品中的微量金属元素,如水、土壤、食品、化学试剂等。

原子荧光光度法在环境监测、食品安全、化学分析等领域有广泛的应用。

总之,原子荧光光度法通过测量样品荧光发射谱线的强度来测定样品中微量金属元素的浓度。

它是一种高灵敏度、高选择性的分析方法,可以满足不同领域的分析需求。

简述荧光分光光度法的原理荧光分光光度法(Fluorescence Spectrophotometry)是一种分析化学技术,利用物质在荧光激发下发出更长波长的荧光辐射来测定物质的含量或性质。

与紫外-可见分光光度法相比,荧光分光光度法对于具有天然或人工诱导荧光性质的分析物具有更高的灵敏度和选择性。

荧光分光光度法的原理基于分子的电子能级结构和电荷转移的量子化学过程。

当物质吸收辐射能量而处于激发态时,其分子内的电子会跃迁至高能级的激发态轨道,而随后又会返回到基态。

返回基态时,分子会通过非辐射跃迁散失能量,部分以辐射形式释放出来,即发出荧光。

荧光的波长通常较原始激发辐射能量的波长长,一般在可见光或近紫外光区域。

荧光分光光度法的基本设备包括激发源、选择性的滤光片或光栅、样品室、接收器和数据处理器。

光源通常是一个Xe闪光灯、汞灯或激光器,可提供适当波长的辐射。

这些辐射经过选择性的滤光片或光栅进行波长选择,然后照射到样品上。

样品与激发光发生作用后,会发射出荧光,其中一部分被收集并导入接收器中。

接收器随后将荧光信号转换为电信号,并通过数据处理器进行进一步分析和处理。

荧光分光光度法具有以下优点:1.高灵敏度:荧光信号的检测灵敏度远高于吸收光度法。

这是因为荧光信号的检测不受激发光波长影响,而仅受物质的荧光效率影响。

2.高选择性:由于荧光分光光度法是通过分子特征的电子能级来分析样品,因此具有较高的选择性。

可以通过设计适当的荧光探针或使用特异性荧光标记物来分析特定物质。

3.宽测量范围:荧光信号的测量范围通常宽于吸收光度法。

这是因为吸收光度法所测量的信号是来自于激发光的吸收,而荧光信号的测量是来自于荧光发射。

4.低背景噪声:相对于吸收光度法,荧光分光光度法的背景噪声通常较低。

这是因为背景荧光的产生通常很少,且荧光信号较强烈,很容易与背景噪声区分开来。

5.可检测多组分:荧光分光光度法可以使用不同的激发波长和荧光波长来分析多组分样品。

紫外分光光度法和荧光光度法的对比

紫外分光光度法和荧光光度法是两种不同的光学分析方法,下面进行一些对比:

1.原理:紫外分光光度法基于物质对于紫外光的吸收特性,而荧光光度法基

于物质在特定波长的光的作用下产生的荧光效应。

2.应用范围:紫外分光光度法常用于测定物质在紫外区的吸收光谱和吸光度,

适用于有机化合物、络合物等;而荧光光度法常用于测定物质在可见光区的荧光光谱和荧光强度,适用于荧光物质、高灵敏度分析等。

3.灵敏度:荧光光度法的灵敏度通常比紫外分光光度法高,可以检测到更低

浓度的物质。

4.干扰因素:紫外分光光度法受到溶剂、pH值等干扰因素影响较大,需要精

心选择和调节;而荧光光度法受到的干扰因素相对较少。

5.样品要求:紫外分光光度法对样品的纯度要求较低,可以直接测定;而荧

光光度法对样品的纯度要求较高,需要预先进行提纯和浓缩。

6.测量时间:紫外分光光度法测量时间较短,可以快速得到吸收光谱和吸光

度;而荧光光度法测量时间较长,需要等待样品达到稳态荧光。

综上所述,紫外分光光度法和荧光光度法各有其优缺点,根据具体的分析需求和样品特性选择合适的方法。

荧光分光光度法特点

1. 荧光分光光度法的特点之一就是超灵敏啊!就好比在一堆沙子里能精准找到那一粒特别的金沙。

比如说检测痕量物质,其他方法可能发现不了,但它就能敏锐地捕捉到,这多厉害呀!

2. 它的选择性也是杠杠的哟!就像一把精准的钥匙,只能打开与之匹配的锁。

比如在复杂的混合物中,能够专门针对我们想要检测的物质起反应,能做到这一点是不是很牛?

3. 荧光分光光度法的线性范围还很宽呢!这就像一条大路,可以容纳各种不同程度的车流。

例如在不同浓度的样品检测中都能很好地适用,多么了不起啊!

4. 哇塞,它的重复性也很好呀!就如同每次投篮都能投中同一个位置。

做多次实验都能得到相近的结果,这稳定性真让人惊叹!

5. 这个方法还简单快捷嘞!仿佛是按下快门就能瞬间捕捉到美好的瞬间。

不需要繁琐的步骤,快速就能给出结果,太方便啦!

6. 再者,荧光分光光度法能实现多组分同时测定呢!好像是一双慧眼,可以同时看清多种景象。

对于有多种成分的样品,能够同时分析出来,这可真是太妙啦!

我的观点结论就是:荧光分光光度法真的是一种非常出色且有着独特优势的分析方法呀!。

解释荧光光度法较吸收光度法灵敏度高的原因

荧光光度法和吸收光度法都是常见的光谱学分析方法,但是荧光光度法在某些情况下具有比吸收光度法更高的灵敏度,原因如下:

首先,荧光光度法在分析物质时通常采用激发光源激发样品产生荧光信号,而吸收光度法则是在分析物质吸收特定波长的光线时进行检测。

由于荧光光度法采用的是激发光源,因此更容易引起样品分子的激发和发射荧光信号,使得检测灵敏度更高。

其次,荧光光度法的背景噪声相对较低。

在吸收光度法中,样品本身的吸收和光源通过样品后被检测器检测到的光强度之间的差异很小,而在荧光光度法中,样品的荧光信号很容易与背景噪声区分开来,因此能够提高检测的灵敏度。

此外,荧光光度法对于分子的结构和环境也有较高的灵敏度。

由于荧光信号的强度和分子的结构以及周围环境的影响密切相关,因此荧光光度法能够对分子的微小结构变化和分子间相互作用的变化等进行高灵敏度的检测,这也使得荧光光度法更适合于定量分析中。

综上所述,荧光光度法相比吸收光度法具有更高的灵敏度,这主要是因为其采用的激发光源更容易引起样品分子的激发和发射荧光信号,同时荧光光度法的背景噪声较低,对分子的结构和环境也具有高灵敏度的检测能力。

荧光分光光度法的原理

荧光分光光度法(Fluorescence Spectrophotometry)是一种基

于样品发射荧光的分析方法。

其原理可以概括为:在荧光分光光度法中,首先使用一定波长的激发光照射样品,样品吸收激发光能量后从基态到激发态跃迁。

然后,样品从激发态返回基态时,会发射出比激发光长波长的荧光。

通过测量样品发射的荧光强度和波长分布,可以获得关于样品的光谱信息。

其主要原理如下:

1. 激发:在荧光分光光度法中,使用适当波长的激发光源照射样品。

这些激发光由荧光光源产生,其波长通常位于紫外、可见光或近红外区域。

2. 吸收:样品分子吸收激发光,其中电子从基态跃迁到激发态。

吸收光谱可以在分光光度计中测量,它描述了样品对不同波长的光的吸收程度。

3. 荧光:激发态的样品分子保持相对较长的寿命,然后通过辐射转换为基态。

在此过程中,一部分能量以光的形式释放出来,并发射出长波长的荧光。

荧光光谱可以在分光光度计中测量,它显示了样品发射荧光的强度和波长分布。

4. 分光:分光光度计会通过使用光栅或光柱将发射光进行分散。

然后,光谱仪通过调整光栅或光柱的角度,使得不同波长的光在光谱仪中的不同位置聚焦。

通过检测不同波长的荧光,光谱仪可以获得关于样品的发射光谱。

通过测量不同波长下的荧光强度,荧光分光光度法可以提供关于样品的化学和结构信息。

这种方法广泛应用于分析领域,例如生物化学、环境监测、药物分析等。

解释荧光光度法较吸光光度法灵敏度高的原因。

荧光光度法较吸光光度法灵敏度高的原因有以下几个方面:

1. 荧光信号比吸收信号强:在荧光光度法中,样品受到的激发光与荧光信号分别在不同波长范围内进行检测。

相对于吸光光度法中所检测的吸收光信号,荧光信号的强度通常更高,因此灵敏度也更高。

2. 荧光信号易于区分背景噪音:由于荧光信号具有不同的光谱特性,可以通过滤波器和光谱调制器等方法进行有效隔离和放大。

与吸收光信号不同,荧光信号的背景噪音很少出现在检测范围内,因此它们很容易被准确地测量和区分。

3. 荧光光度法具有较高的选择性和分辨率:由于荧光信号具有不同于吸收光的能量转移机制,荧光光度法可以提供更高的分子选择性和分辨率,从而实现更精确的测量。

因此,荧光光度法较吸光光度法更适用于高灵敏度、高选择性和高分辨率的分析和检测领域。