分子荧光光谱法

- 格式:ppt

- 大小:1.83 MB

- 文档页数:35

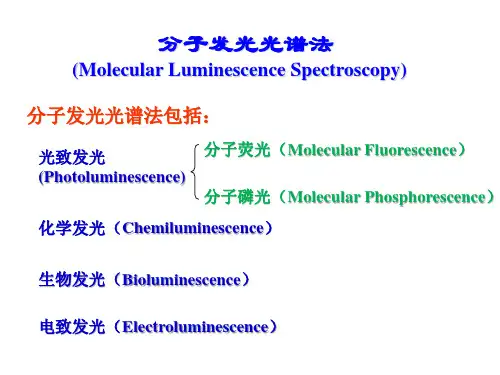

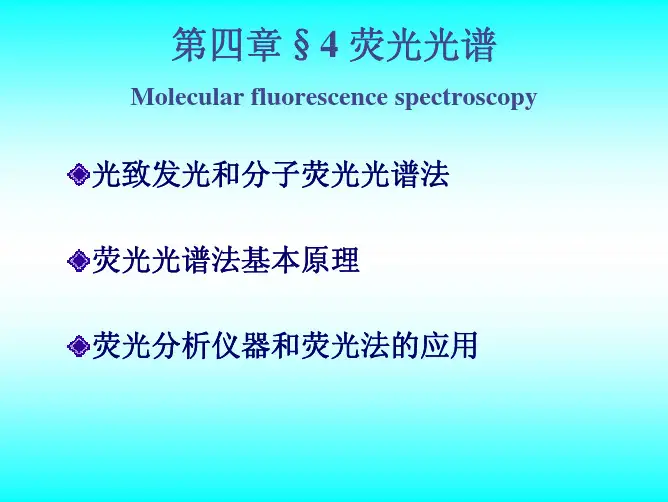

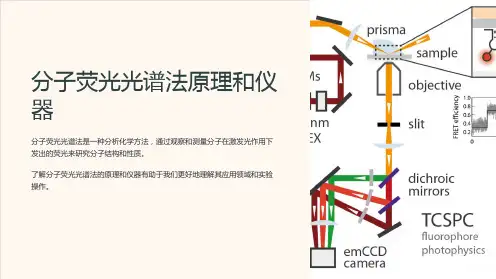

分子荧光光谱法分子荧光光谱法是一种非常有用的分析技术,它可用于测定溶液中分子结构、组成、组分和吸收特性,以及提供关于反应机理的许多信息。

它被广泛应用于化学研究、生物研究、环境研究和制药技术等多个领域。

荧光光谱反应的本质是,一些物质能够从激发态吸收来自外部光源的一定能量,并从激发态到低能量的稳定态跃迁,从而释放出某种光,而这些释放出来的光就是荧光光谱。

基本原理在分子荧光光谱中,激发态是将能量投射到分子上,使其进入一种不稳定的、能量较高的激发态,然后分子会自动以一定的速率从这种高能态向低能态跃迁,跃迁过程中会释放出一定能量的荧光光谱。

具体而言,当激发态的分子能量超过一定的最低能量时,它将进入具有较低能量的稳定态,从而释放出光子。

通常说,这些释放出的光子的频率与激发态的能量有关。

应用分子荧光光谱法可以用于识别、测定和分离不同物质,它可以用于研究有机物、无机物、金属离子和药物,也可用于检测有毒物质。

分子荧光光谱法还可以用于研究分子间相互作用、分子构型变化和反应机理等问题,可以用来研究复杂有机化合物中的加合反应,也可以用来研究金属离子与有机物之间的相互作用。

优缺点分子荧光光谱法具有灵敏度高、分析结果准确、操作简单、检测范围广等优点,可用于大量的物质的有效分析。

此外,它还具有自动控制设备、能测出大量小浓度物质等优点。

然而,分子荧光光谱法也有一些缺点,比如它只能测量没有涂料、沉淀物和色素的物质,而且只有在激发态跃迁释放出荧光时,它才能完成光谱测量。

结论分子荧光光谱法是一种广泛应用的分析技术,它具有敏锐的测量特性,可以快速、准确地测量多种物质,因此被广泛应用于诸多研究领域。

不仅如此,它的测量过程还简单易行,使它可以成为一个非常有用的分析工具。

分子荧光光谱法实验报告实验目的1.掌握分子荧光光谱法的基本原理及实验方法;2.学会使用分子荧光光谱法测定荧光物质的荧光光谱特性;3.理解荧光强度与浓度、溶剂极性等因素的关系。

实验原理分子荧光光谱法是一种常见的光谱分析方法,它通过激发荧光物质产生荧光,再测量荧光的强度与波长,利用荧光光谱图判断荧光分子的特性与类型。

分子荧光光谱法的原理是:在分子受到激发光的能量刺激后,分子内部的电子从基态跃迁到激发态,并在激发态停留一段时间,最终回到基态时会发射出荧光光子。

荧光强度与溶液中荧光物质的浓度成正比关系,与溶剂极性、抗坐标和温度等因素有关。

实验步骤1.使用量筒测量所需溶液A的体积,加入荧光物质,并用石英量筒加入一定体积的乙腈稀释,制成荧光物质的溶液,并用紫外灯照射激发。

2.开启荧光测量仪器,调整光谱扫描参数和荧光强度测量参数,使荧光物质的荧光光谱特性能够充分体现,同时保证荧光强度不过大或过小,影响实验结果。

3.使用荧光测量仪器进行光谱扫描和荧光强度测量,获得荧光光谱图,并使用荧光稳定性方法对荧光测量仪器进行校正。

4.将荧光光谱图与标准曲线进行比对,测量出荧光物质的浓度,并计算荧光量子产率等参数。

5.通过改变溶剂极性、浓度等因素,探讨这些因素对荧光强度与荧光光谱特性的影响。

实验结果以苯并咪唑(BMD)为荧光物质,在乙腈溶液中测定荧光光谱如下:根据测定值,在BMD浓度和荧光量子产率之间绘制标准曲线如下:通过该曲线可以获得不同浓度下的BMD的荧光量子产率,进而找到最优稀释倍数。

荧光强度与溶剂极性的影响实验结果如下:对于苯并咪唑(BMD)、苯基苯酚(PNP)和芘的荧光强度测定,分别在乙腈、乙醇和水三种溶剂中进行,最终得到的结果如下:荧光物质/溶剂乙腈乙醇水BMD 6.308 3.822 2.511PNP 3.566 1.045 0.766芘 3.842 1.764 0.311由表可知,荧光强度随着溶剂极性的升高而降低。

分子荧光光谱法的定量依据

分子荧光光谱法是一种常用的分析方法,其定量依据主要是基于荧光强度与物质浓度之间的线性关系。

在实际应用中,我们可以通过测量样品的荧光强度,来推算出样品中所含物质的浓度。

在分子荧光光谱法中,我们通常会使用荧光素(Fluorescein)等荧光染料作为指示剂。

这些染料在受到激发后,会发出特定的荧光信号。

而这些信号的强度与染料所处环境中的物理化学性质以及染料自身的性质均有关系。

当我们将染料加入待测样品中时,染料的荧光信号会受到样品中其他分子的影响而发生变化。

通过测量这些变化,我们就可以推算出样品中其他分子的浓度。

这种方法通常被称为“内标法”或“标准曲线法”。

在使用分子荧光光谱法进行定量分析时,我们需要先制备一系列不同浓度的标准溶液。

然后,我们可以分别将这些标准溶液与染料混合,并测量它们的荧光强度。

通过将荧光强度与溶液浓度绘制成一条标准曲线,我们就可以得到一个浓度与荧光强度之间的线性关系。

当我们需要分析未知样品时,我们可以将该样品与染料混合,并测量它们的荧光强度。

然后,我们可以利用标准曲线来推算出该样品中所含物质的浓度。

需要注意的是,在使用分子荧光光谱法进行定量分析时,我们需要保证样品中其他分子对染料荧光信号的影响尽可能小。

因此,在实际应用中,我们通常会对样品进行预处理,以去除对荧光信号产生干扰的因素。

总之,分子荧光光谱法是一种简单、快速、灵敏的定量分析方法。

通过建立标准曲线和内标法等手段,我们可以在实际应用中对各种样品进行定量分析。

实验二分子荧光光谱法一实验目的1.理解并掌握荧光产生的机理。

2.学会测定不同浓度物质溶液的荧光激发光谱和发荧光射光谱。

3.了解影响荧光产生的几个主要因素。

二实验原理原子外层电子吸收光子后,由基态跃迁到激发态,再回到较低能级或者基态时,发射出一定波长的辐射,称为原子荧光。

对于分子的能级激发态称为分子荧光,平时所说的荧光指分子荧光。

1.产生过程(如图1)光吸收:荧光物质从基态跃迁到激发态。

此时,荧光分子处于激发态。

内转换:处于电子激发态的分子由于内部的作用,以无辐射跃迁过渡到低的能级。

外转换:处于电子激发态的分子由于和溶剂以及其他分子的作用,以及能量转移,过渡到低的能级荧光发射:如果不以内转换的方式回到基态,处于第一电子激发态最低振动能级的分子将以辐射的方式回到基态,平均寿命约为10ns左右。

系间转换:不同多重态,有重叠的转动能级间的非辐射跃迁。

振动驰豫:高振动能级至低相邻振动能级间的跃迁。

发生振动弛豫的时间。

图12.光谱特性激发谱:固定测量波长(选最大发射波长),化合物发射的荧光强度与激发光波长的关系曲线。

激发光谱曲线的最高处,处于激发态的分子最多,荧光强度最大。

发射谱:固定激发波长,发射强度与发射波长的关系。

1) Stokes位移:激发光谱与发射光谱之间的波长差值。

发射光谱的波长比激发光谱的长,振动弛豫消耗了能量。

2) 发射光谱的形状与激发波长无关:电子跃迁到不同激发态能级,吸收不同波长的能量,产生不同吸收带,但均回到第一激发单重态的最低振动能级再跃迁回到基态,产生波长一定的荧光。

3) 镜像规则:通常荧光发射光谱与它的吸收光谱(与激发光谱形状一样)成镜像对称关系。

4) 荧光寿命和荧光量子产率。

去掉激发光以后,荧光强度并不是立即消失,而是以指数形式衰减。

定义荧光强度降低到激发状态最大荧光强度的1/e所需要的时间称为荧光寿命。

荧光寿命是个很重要的参数,可以不再对荧光的绝对强度进行测量。

三实验内容1 获得罗丹明B和2-萘酚的激发光谱和荧光光谱。

分子荧光光谱法测定食品中亚硝酸盐含量1前言:食品质量安全越来越受到人们的关注。

亚硝酸盐具有致癌性,食用过量亚硝酸盐会发生中毒事件,因此,亚硝酸盐也是广大消费者关注的食品质量安全因素之一。

亚硝酸盐主要指亚硝酸钠,亚硝酸钠为白色至淡黄色粉末或颗粒状,味微咸,易溶于水.外观及滋味都与食盐相似,并在工业,建筑业中广为使用,肉类制品中有时候也被人作为发色剂使用.亚硝酸盐中毒是指由于食用硝酸盐或亚硝酸盐含量较高的腌制肉制品,泡菜及变质的蔬菜可引起中毒,或者误将工业用亚硝酸钠作为食盐食用而引起,也可见于饮用含有硝酸盐或亚硝酸盐苦井水,蒸锅水。

亚硝酸盐除了用于染料生产和某些有机合成、金属表面处理等工业外,其最主要用途是在食品生产中用作食品着色剂和防腐剂。

添加亚硝酸盐可以抑制肉毒芽孢杆菌,并使肉制品呈现鲜红色,同时亚硝酸盐对保持腌肉香味的稳定性有显著作用。

同时食品中亚硝酸盐也存在一定的危害,亚硝酸盐为强氧化剂,进入人体后,可使血中低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,使血红蛋白失去携氧能力,致使组织缺氧,并对周围血管有扩张作用。

亚硝酸盐的危害还不只是使人中毒,它还有致癌作用。

亚硝酸盐可以与食物或胃中的仲胺类物质作用转化为亚硝胺。

亚硝胺具有强烈的致癌作用,主要引起食管癌、胃癌、肝癌和大肠癌等。

1.1训练目的和意义1.1.1训练目的(1)掌握分子荧光光谱仪的基本原理和使用方法;(2)掌握分子荧光光谱法测定食品中亚硝酸盐含量的各项操作技能;(3)掌握食品产品质量转化,结合食品标准判定食品安全的方法。

1.1.2训练意义亚硝酸盐对人体健康有众多的危害,例如:引起食物中毒,对人体有致癌作用等,这引起了食品安全的问题,因此我们通过此次训练掌握亚硝酸盐对人体的危害同时,掌握亚硝酸盐测定方法对我们的生活有重大意义。

1.2国内外近况测亚硝酸盐含量的方法有很多种,如紫外可见分光光度法(比色法)、催化发光光度法(镉还原分光光度法)、示波极谱法、气相色语法和高效液相色谱(HPLC)法等,国际方法为Griess试剂比色法(N-l-萘基乙二胺比色法),此方法(1992年颁布实施)基本是食品中GB5009.33-85(1985)方法的翻版,而现行食品中亚硝酸盐测定方法己被改进后的1996年饭代替。