新文化运动 人教版

- 格式:ppt

- 大小:2.54 MB

- 文档页数:19

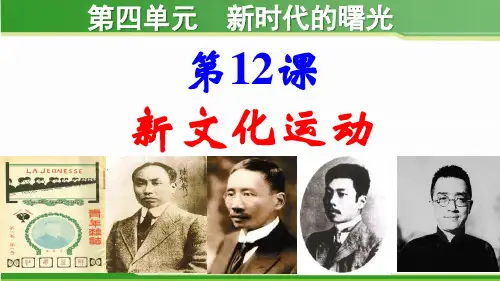

第12课新文化运动

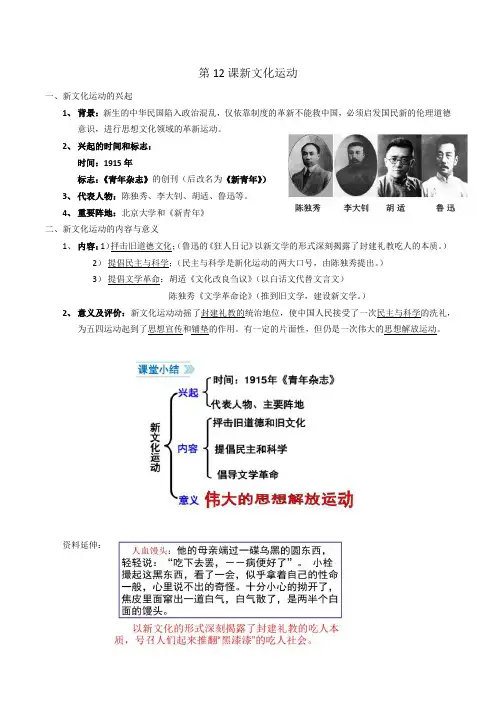

一、新文化运动的兴起

1、背景:新生的中华民国陷入政治混乱,仅依靠制度的革新不能救中国,必须启发国民新的伦理道德

意识,进行思想文化领域的革新运动。

2、兴起的时间和标志:

时间:1915年

标志:《青年杂志》的创刊(后改名为《新青年》)

3、代表人物:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等。

4、重要阵地:北京大学和《新青年》

二、新文化运动的内容与意义

1、内容:1)抨击旧道德文化;(鲁迅的《狂人日记》以新文学的形式深刻揭露了封建礼教吃人的本质。

)

2)提倡民主与科学;(民主与科学是新化运动的两大口号,由陈独秀提出。

)

3)提倡文学革命:胡适《文化改良刍议》(以白话文代替文言文)

陈独秀《文学革命论》(推到旧文学,建设新文学。

)

2、意义及评价:新文化运动动摇了封建礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,

为五四运动起到了思想宣传和铺垫的作用。

有一定的片面性,但仍是一次伟大的思想解放运动。

资料延伸:。

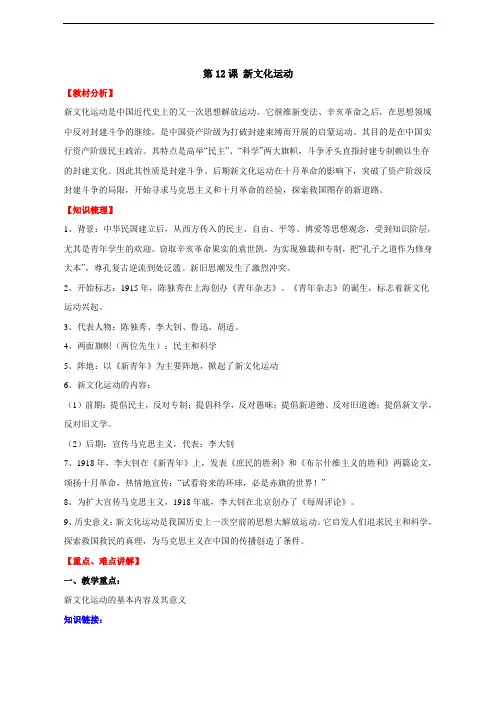

第12课新文化运动【教材分析】新文化运动是中国近代史上的又一次思想解放运动。

它继维新变法、辛亥革命之后,在思想领域中反对封建斗争的继续,是中国资产阶级为打破封建束缚而开展的启蒙运动。

其目的是在中国实行资产阶级民主政治。

其特点是高举“民主”、“科学”两大旗帜,斗争矛头直指封建专制赖以生存的封建文化。

因此其性质是封建斗争。

后期新文化运动在十月革命的影响下,突破了资产阶级反封建斗争的局限,开始寻求马克思主义和十月革命的经验,探索救国图存的新道路。

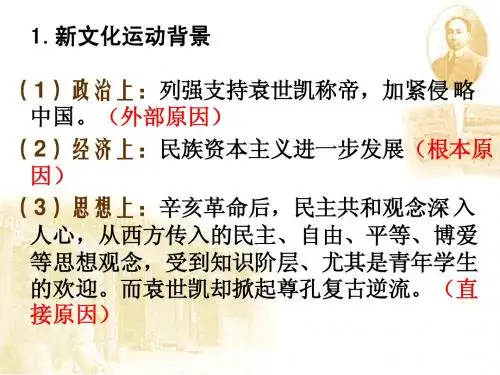

【知识梳理】1、背景:中华民国建立后,从西方传入的民主、自由、平等、博爱等思想观念,受到知识阶层,尤其是青年学生的欢迎。

窃取辛亥革命果实的袁世凯,为实现独裁和专制,把“孔子之道作为修身大本”,尊孔复古逆流到处泛滥。

新旧思潮发生了激烈冲突。

2、开始标志:1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》。

《青年杂志》的诞生,标志着新文化运动兴起。

3、代表人物:陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适。

4、两面旗帜(两位先生):民主和科学5、阵地:以《新青年》为主要阵地,掀起了新文化运动6、新文化运动的内容:(1)前期:提倡民主,反对专制;提倡科学,反对愚昧;提倡新道德、反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

(2)后期:宣传马克思主义,代表:李大钊7、1918年,李大钊在《新青年》上,发表《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》两篇论文,颂扬十月革命,热情地宣传:“试看将来的环球,必是赤旗的世界!”8、为扩大宣传马克思主义,1918年底,李大钊在北京创办了《每周评论》。

9、历史意义:新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动。

它启发人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

【重点、难点讲解】一、教学重点:新文化运动的基本内容及其意义知识链接:1. 新文化运动的基本内容:新文化运动前期的内容可以概括为四提倡、四反对(1)提倡民主,反对专制。

也就是提倡资产阶级的民主制度和资产阶级的民主思想,反对封建独裁;(2)提倡科学,反对迷信。

人教版历史八年级上册(2017年新编)《第12课新文化运动》(教学设计)一. 教材分析《人教版历史八年级上册》第12课《新文化运动》主要介绍了新文化运动的背景、内容及影响。

本课内容密切联系学生的生活实际,有助于激发学生对历史知识的兴趣,培养学生的爱国情感和民族自豪感。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对历史事件有一定的认识。

但新文化运动这一课内容较为复杂,涉及诸多历史人物、思想和运动,学生可能难以全面掌握。

因此,在教学过程中,需要关注学生的认知水平,采用生动、形象的教学手段,帮助学生更好地理解新文化运动。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新文化运动的背景、内容及影响,认识新文化运动在我国历史发展中的重要地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱人民的情感,增强民族自豪感,树立为民族振兴而奋斗的信念。

四. 教学重难点1.重点:新文化运动的背景、内容及影响。

2.难点:新文化运动中各种思想观念的内涵及联系,新文化运动在我国历史发展中的地位和作用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境,增强学习兴趣。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生思考,培养学生解决问题的能力。

3.合作探讨法:学生进行小组讨论,分享学习心得,提高学生的团队协作能力。

4.案例分析法:选取典型历史事件,分析新文化运动中的各种思想观念。

六. 教学准备1.教学课件:制作生动、形象的教学课件,辅助学生理解新文化运动。

2.教学素材:收集相关的历史图片、资料,以便在课堂上进行分享和讨论。

3.教学设备:准备投影仪、计算机等教学设备,保证课堂教学的正常进行。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示新文化运动的历史背景,引导学生关注新文化运动的原因和意义。

2.呈现(10分钟)介绍新文化运动的主要内容,包括“四提倡四反对”,让学生了解新文化运动的基本精神。

一、教学目标:1. 让学生了解新文化运动的背景、主要内容及影响,认识新文化运动在中国近代史上的重要地位。

2. 通过学习新文化运动,培养学生敢于探索、勇于创新的精神品质。

3. 引导学生运用历史唯物主义观点,分析评价新文化运动的历史意义。

二、教学重点:1. 新文化运动的背景、主要内容及影响。

2. 新文化运动中涌现出的重要人物及其思想。

三、教学难点:1. 如何理解新文化运动中各种思想的碰撞与融合。

2. 如何评价新文化运动的历史意义。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解新文化运动的背景、主要内容、影响等。

2. 讨论法:组织学生讨论新文化运动中各种思想的碰撞与融合。

3. 案例分析法:分析新文化运动中涌现出的重要人物及其思想。

五、教学过程:1. 导入:回顾中国近代史的发展,引出新文化运动的背景。

2. 讲解:详细讲解新文化运动的主要内容,包括“四提倡四反对”。

3. 分析:分析新文化运动中各种思想的碰撞与融合,如民主与科学、儒家思想与西方文化等。

4. 讨论:组织学生讨论新文化运动的历史意义,引导学生运用历史唯物主义观点进行评价。

5. 案例分析:介绍新文化运动中涌现出的重要人物及其思想,如陈独秀、鲁迅、胡适等。

6. 总结:概括新文化运动的特点、影响及历史地位。

六、教学延伸:1. 对比新文化运动前后的社会变革,分析新文化运动对中国近代史的影响。

2. 探讨新文化运动在当今社会的现实意义,如何借鉴新文化运动的精神进行创新发展。

七、教学评价:1. 通过对新文化运动知识的掌握,评价学生的学习效果。

2. 观察学生在讨论、案例分析等环节的表现,评价学生的思考能力和创新精神。

八、教学资源:1. 教材:新人教版八年级历史上册。

2. 参考资料:关于新文化运动的论文、书籍、视频等。

3. 网络资源:为新文化运动相关知识提供更多背景信息。

九、教学进度安排:1. 第1-2课时:讲解新文化运动的背景、主要内容、影响等。

2. 第3-4课时:分析新文化运动中各种思想的碰撞与融合,讨论新文化运动的历史意义。

人教版历史八年级上册第12课《新文化运动》说课稿一. 教材分析《新文化运动》是人教版历史八年级上册第12课的内容。

本课主要介绍了新文化运动的背景、过程和意义。

通过学习本课,学生可以了解新文化运动对中国历史进程的影响,以及它在中国现代化进程中的地位。

教材内容丰富,包括了新文化运动的兴起、主要思想、代表人物以及运动的影响等方面。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于近现代史有一定的了解。

然而,对于新文化运动这一特定历史事件的背景、过程和意义,学生可能较为陌生。

因此,在教学过程中需要引导学生通过已有的历史知识,去理解和掌握新文化运动的相关内容。

此外,学生可能对于一些历史概念和术语还不够熟悉,需要教师在教学过程中进行解释和引导。

三. 说教学目标1.知识与技能:通过学习,学生能够了解新文化运动的背景、过程和意义,认识新文化运动在中国历史进程中的地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,学生能够培养分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度价值观:通过学习,学生能够认识到新文化运动对中国的思想解放、文化进步和现代化进程的重要意义,培养爱国主义情怀。

四. 说教学重难点1.教学重点:新文化运动的背景、过程、代表人物和意义。

2.教学难点:新文化运动的思想内涵和对中国历史进程的影响。

五. 说教学方法与手段本课采用多媒体教学、小组合作探讨、自主学习等教学方法和手段。

通过多媒体教学,可以生动形象地展示新文化运动的历史背景和场景;通过小组合作探讨,可以激发学生的思考和讨论,提高学生的参与度;通过自主学习,可以培养学生的独立思考和解决问题的能力。

六. 说教学过程1.导入:通过回顾已学的历史知识,引导学生思考新文化运动的历史背景。

2.自主学习:学生自主阅读教材,了解新文化运动的过程和代表人物。

3.合作探讨:学生分组讨论,分析新文化运动的思想内涵和对历史进程的影响。

4.教师讲解:教师对新文化运动的背景、过程、代表人物和意义进行讲解,引导学生深入理解。

第12课新文化运动课件(25张)教学内容:本节课的教学内容选自人教版小学历史与社会学科第12课《新文化运动》。

该章节详细介绍了新文化运动的兴起背景、主要内容及历史意义。

具体内容包括:新文化运动的兴起,民主、科学思想的确立,文学革命与新文学作品的涌现,新文化运动对旧道德的批判,以及对马克思主义的传播等内容。

教学目标:1. 让学生了解新文化运动的兴起背景,掌握新文化运动的主要内容和历史意义。

2. 培养学生热爱祖国、热爱人民的感情,增强民族自豪感和历史责任感。

3. 引导学生认识新文化运动对我国现代化进程的重要影响,培养学生的创新精神和实践能力。

教学难点与重点:重点:新文化运动的兴起背景、主要内容和历史意义。

难点:新文化运动对旧道德的批判,以及对马克思主义的传播。

教具与学具准备:1. 课件(25张):包括新文化运动的历史背景、代表人物、主要内容、历史意义等方面的图片和文字资料。

2. 学生历史课本。

3. 笔记本、彩笔等学习用具。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师通过展示课件图片,引导学生回顾上一课所学内容,为新文化运动的学习做好铺垫。

2. 向学生提出问题:“同学们,你们知道我国历史上曾经发生过一次重大的文化运动吗?它又是什么呢?”二、自主学习(10分钟)1. 学生根据课前预习和课堂学习,结合课本和课件内容,自主学习新文化运动的兴起背景、主要内容和历史意义。

2. 教师巡回指导,解答学生疑问。

三、课堂讲解(15分钟)1. 教师结合课件,详细讲解新文化运动的兴起背景、主要内容和历史意义。

2. 针对新文化运动对旧道德的批判,以及对马克思主义的传播,进行深入讲解。

四、互动讨论(5分钟)1. 教师引导学生分组讨论,分享对新文化运动的理解和感悟。

2. 每组选代表进行发言,其他组同学可进行补充和评价。

五、案例分析(10分钟)1. 教师展示新文化运动相关案例,引导学生分析案例中的人物和事件,认识新文化运动对我国现代化进程的重要影响。

人教版历史八年级上册(2017年新编)《第12课新文化运动》(说课稿)一. 教材分析《人教版历史八年级上册》的《第12课新文化运动》主要讲述了20世纪初中国历史上的一次重要的思想解放运动。

本课内容主要包括新文化运动的背景、主要内容、代表人物及其思想、新文化运动的历史意义等。

通过本节课的学习,使学生了解新文化运动的历史背景、主要内容及其历史意义,认识新文化运动对近代中国思想解放和进步的推动作用。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对近代中国的历史有一定的了解。

但新文化运动作为一次思想解放运动,其内涵丰富,涉及的人物、事件和思想较为复杂,学生可能对此感到较为抽象和难以理解。

因此,在教学过程中,需要注重对学生的引导,激发学生的学习兴趣,帮助学生理解和把握新文化运动的核心内容。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解新文化运动的背景、主要内容、代表人物及其思想,掌握新文化运动的历史意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生的史料分析能力和历史思维能力。

3.情感态度与价值观:认识新文化运动对近代中国思想解放和进步的推动作用,树立正确的历史观和价值观。

四. 说教学重难点1.教学重点:新文化运动的背景、主要内容、代表人物及其思想、历史意义。

2.教学难点:新文化运动中各种思想观点的内涵及其对近代中国的影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲解相结合的教学方法,引导学生主动参与课堂,提高学生的历史思维能力。

2.教学手段:运用多媒体课件、历史图片、文献资料等教学手段,生动展示新文化运动的历史场景,增强学生的历史感受。

六. 说教学过程1.导入:以新文化运动的代表人物陈独秀为例,引导学生思考新文化运动的历史背景和意义。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解新文化运动的主要内容、代表人物及其思想。

3.合作探讨:分组讨论新文化运动的历史意义,引导学生深入思考新文化运动对中国近代历史的影响。

部编人教版历史八年级上册第12课《新文化运动》说课稿1一. 教材分析《新文化运动》这一课,主要介绍了新文化运动的背景、内容及其意义。

新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动,它启发着人们追求和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

本节课的内容较为丰富,涉及历史人物、历史事件较多,需要学生对历史史实有准确的识记和理解。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对历史事件、历史人物有一定的认识。

但新文化运动涉及的历史事件、历史人物较多,需要学生在原有知识基础上进行拓展。

此外,学生对于新文化运动的意义可能理解不够深入,需要通过本节课的学习,帮助学生更好地理解新文化运动在我国历史发展中的地位和作用。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解新文化运动的背景、内容及其意义,认识新文化运动在我国历史发展中的地位和作用。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义的情感,增强民族自豪感和自信心。

四. 说教学重难点1.教学重点:新文化运动的背景、内容及其意义。

2.教学难点:新文化运动在我国历史发展中的地位和作用。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲授等方法,引导学生主动参与、积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、资料等,帮助学生形象直观地了解新文化运动的历史背景和内容。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示历史图片、资料,引导学生回顾已学知识,为新文化运动的学习做好铺垫。

2.自主学习:让学生自主阅读教材,了解新文化运动的背景、内容。

3.合作探讨:分组讨论新文化运动的意义及其在我国历史发展中的地位和作用。

4.教师讲授:针对学生讨论中的问题,进行解答和讲解,引导学生深入理解新文化运动。

5.课堂小结:总结本节课的主要内容,帮助学生巩固知识点。