隋唐五代时期的妆饰文化

- 格式:ppt

- 大小:6.94 MB

- 文档页数:16

隋唐时期为什么会盛行妇女妆饰之风?以哪些发髻为主?隋唐时期妇女的妆饰之风盛行,发髻式样和首饰种类花样翻新,丰富多彩;化妆术日益精进,超过前代。

人们对妆饰有强烈的追求,往往宫中有什么新式样流传出来,民间竞相仿效,很快成为全社会的风气。

妆饰的发展充分说明了人们对仪表美的追求,也体现了当时经济的繁荣和人民生活相对的稳定和改善。

发髻隋唐时期妇女发髻的式样千姿百态,丰富多彩。

据段成式《髻鬟记》、宇文氏《妆台记》等文献,以及绘画、考古发现可知,妇女发髻有四五十种之多,其中最具特点的有高髻、花髻、椎髻、双髻、坠马髻、闹扫妆髻、双髻等。

髻鬟之上,又用各种金玉簪钗、犀角梳篦等作为装饰,所以又有"宝髻"之称。

妇女妆饰好追求时尚,许多流行的发髻大都由贵族妇女的倡导所致。

唐朝初年,发髻在隋代平顶式发髻基础上,略有加高,有"半翻"、"反绾"等样式,其中最具特点的"半翻髻",便是唐高祖时从宫廷中传出来的。

天宝年间以后,贵妇中流行戴假髻,当时称为"义髻"。

《明皇杂录》记载:"杨贵妃尝以假髻为首饰,而好服黄裙。

天宝末童谣曰:'义髻抛河里,黄裙逐水流。

'"①杨贵妃好"义髻"便带动了义譬在社会上的流行。

唐僖宗时,宫人的束发都很紧、很高。

黄巢起义军占领长安后,他逃至四川成都,同时把发根紧束向上梳出的发髻式样,也传至四川,"蜀中妇人都效之",时谓之"囚髻"。

发髻的式样因人们年龄、婚姻、职业等不同而发生变化。

这时,未婚女子梳双髻。

双髻又称"双螺髻",是将头发梳于头顶的两侧,所以又叫"丫髻"、"丫头"、"丫环",这成为未婚女子的代称。

同时,奴婢头上大都梳双髻,这从敦煌壁画中可以找到证明。

中国古代化妆发展史爱美是人类的天性,早在原始时期,人类就开始用一些特别的东西来装饰自己,使自己变得更加美丽。

下面为大家整理了中国古代化妆发展史相关的知识,希望对大家有用。

中国古代化妆发展史1、夏商周时期(前21世纪----前771年) 。

中国妇女化妆的习俗在夏商周时期便已经兴起。

早在商周时期,甲骨文中就出现了“沐”字。

《说文解字》注释说:沐,洗面也。

在距今一千多年前,就有了“香汤沐浴”“月粉妆梳”的描述。

在殷纣时期,我国人民就开始用燕地红兰花捣汁凝成胭脂(当时叫燕支);周文王时期,妇女已经广泛使用锌粉擦脸。

以白为美,已经成为了主流的审美意识。

眉形虽有宽窄之分,但长眉也已经成为了主流审美意识。

人们普遍追求红唇。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,主要为了供君主欣赏享受的需要而妆扮,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

殷商时,因配合化妆观看容颜的需要而发明了铜镜,更加促使化妆习俗的盛行。

2、秦汉时期(前221年-----220年)。

两汉时期,随着社会经济的高度发展和审美意识的提高,化妆的习俗得到新的发展,无论是贵族还是平民阶层的妇女都会注重自身的容颜装饰。

汉桓帝时,大梁冀的妻子孙寿便是以擅长打扮闻名。

她的仪容妆饰新奇妩媚,使得当时妇女争相模仿。

那时的妆型,已出现了不同样式,而化妆品也丰富了很多。

3、魏晋南北朝时期(220----581年)。

魏晋南北朝时期,各民族经济文化交流融会,加上世俗习风也经历了一个由质朴洒脱到萎靡绮丽的变化,使我国妇女的化妆技巧在此时期逐渐成熟,呈现多样化的倾向,整体而言,妇女的面部装扮在色彩运用方面比以前更加大胆,妆态的形态变化也很大,而且女性以瘦弱为美。

这时期妇女的发型以各种髻为主,如百花髻、富荣归云髻、富人家的妇女插戴金、玉、玳瑁、珍宝等制成的簪钗,而鲜花都受各阶层欢迎。

这时期妆态没有太多变化,主要有酒晕妆、桃花妆、飞霞妆。

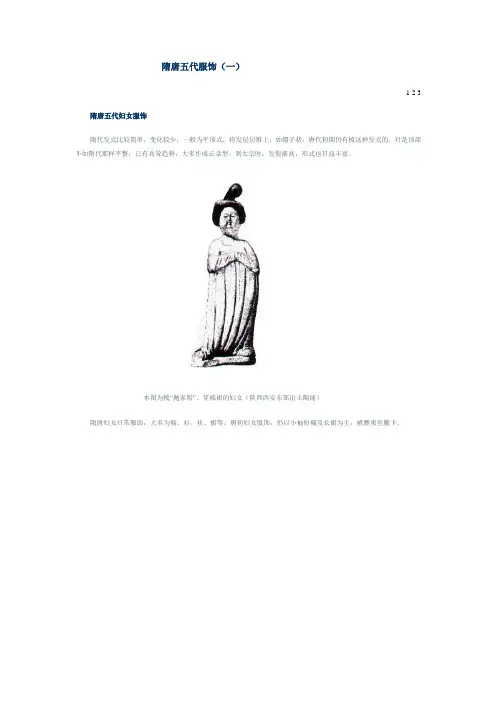

隋唐五代服饰(一)1 2 3隋唐五代妇女服饰隋代发式比较简单,变化较少,一般为平顶式,将发层层堆上,如帽子状。

唐代初期仍有梳这种发式的,只是顶部不如隋代那样平整,已有高耸趋势,大多作成云朵型。

到太宗时,发髻渐高,形式也日益丰富。

本图为梳“抛家髻”、穿襦裙的妇女(陕西西安东郊出土陶俑)隋唐妇女日常服饰,大多为襦、衫、袄、裙等。

唐初妇女服饰,仍以小袖短襦及长裙为主,裙腰束至腋下。

本图为梳“单刀半翻髻”,穿窄袖襦、外加半袖、袒领露胸、长裙的妇女(陕西西安出土陶俑)。

唐玄宗开元年间,胡服盛行,男女皆穿着胡服胡帽。

左图为隋唐戴高冠、穿大袖衫的唐代贵妇。

右图为隋唐穿翻领胡服及条纹裤的妇女左1穿襦裙、披帛的妇女(陕西乾县李贤墓壁画)。

左2穿襦裙、半臂的妇女(陕西西安西郊出土三彩泳)。

左3麻鞋(新疆吐鲁番出土实物)。

左4蒲草鞋(新疆吐鲁番出土实物)。

隋唐五代冠帽幞头是一种包头用的巾帛。

早在东汉就已流行这种装束,魏晋以后巾裹更加普及成为男子的主要首服。

隋代幞头较简便。

初唐幞头巾子较低,顶部多呈平型,即为“平头小样”巾子。

以后巾子渐渐增高,陆续出现“英王踣样”巾子、“官样”巾子、“开元内样”巾子等。

幞头有软脚幞头和硬脚幞头。

除幞头外,还有纱帽等。

左1图为巾子(新疆吐鲁番阿斯塔那出土实物)。

左2图为“平头小样”巾子(四川邛崃石雕)。

左3图为“英王板踣样”巾子(陕西咸阳出土陶俑)。

左4图为“开元内样”巾子(陕西西安东郊出土陶俑)。

隋唐五代皇帝冕服隋唐时期,南北统一,疆域辽阔,经济发达中外交流频繁,体现出唐朝政权的巩固与强大。

在服装服饰上也达到空前繁盛时期。

隋文帝厉行节俭,衣着俭朴,不注重服装的等级尊卑,经过20来年的修养生息,经济有了很大的恢复。

到了隋炀帝即位,崇尚奢华铺张,为了宣扬皇帝的威严,恢复了秦汉章服制度。

南北朝时期将冕服十二章纹样中的日、月、星辰三章放到旗帜上,改成九章。

隋炀帝又将其放回冕服上,也改成九章。

将日、月分列两肩,星辰列于后背,从此“肩挑日月,背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。

一、唐代妆容简介(一)简述唐代是我国政治、经济高速发达,文化艺术繁荣昌盛,封建文化灿烂辉煌的伟大时代。

唐代女子的妆容更是别出心裁。

妆容有:白妆、红妆。

分为:面妆、眉妆、唇妆、面饰等。

从隋唐时期开始,妆面比较繁复,形式多种多样,除了面白,腮红,唇朱之外;还有花钿、面靥、斜红等修饰。

唐朝国势强盛,经济繁荣,社会风气开放,女性盛行追求时髦,特别是教坊妓院都是浓妆艳抹,刻意修饰。

唐宇文氏《妆台记》:“美人妆,面既傅(敷)粉,复以胭脂调匀掌中,施之两颊,浓者为酒晕妆,淡者为桃花妆;薄薄施朱,以粉罩之,为飞霞妆。

”红妆中最浓艳者,称“酒晕妆”也称“醉妆”;比酒晕妆的红色稍浅一些的面妆名为“桃花妆”。

其妆色浅而艳如桃花。

故名。

比桃花妆更淡雅的红妆为“飞霞妆”。

隋唐一度流行过“白妆”,即只施粉,不敷胭脂。

(二)唐妆的妆面:大气,艳丽,以线条为主,颜色以桃红,紫红均可,整体显得妩媚动人即可。

粉底:稍白,使脸型丰满,圆润。

定妆可稍厚一些。

眼部:眼线夸张,,眼尾略向上翘,眼影顺眼线斜面延长,重点在眼尾,假睫毛浓密,有的甚至把眉毛延长至鬓角,使人觉得更加妩媚。

眉毛:也可上扬,显出一些霸气。

但最后还是应模特而定。

现在的影楼很少有把眉毛画上扬的,都是根据情况而定。

最早唐朝时娥眉,初唐时期是“柳叶眉”,中唐时期是“八字眉”,晚唐时期最有代表性的是“桂叶眉”。

唇:以红色为主,画花瓣嘴,用一品红,桃红,玫红都可以。

腮红:可搭配眼影和唇,沿发际线边缘协向晕染。

二、唐代化妆顺序唐代女子的上妆顺序是:敷铅粉—抹胭脂—画黛眉—贴花钿—贴面靥—描斜红—涂唇脂。

(一)敷铅粉铅粉古称粉锡或铅华,夏商时已经出现,为我国古老的化妆品,用途跟现在的BB霜或遮瑕粉差不多,取少量擦于面部,涂匀,可以使整个面部看上去更加白皙、柔嫩、光滑,没有杂质,即使你脸上有一些斑痕,也可以帮你达到掩饰的效果。

中国古代妇女很早就搽粉了,这一直是最普遍的化妆方式。

据唐书记载,唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费,竟高达百万两!对于傅粉的方法,清初戏剧家李渔的见解颇为独到,他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态,美者用之,愈增其美”,“白者可使再白”,“黑上加之以白,是欲故显其黑”。

中国古代化妆发展史爱美是人类的天性,早在原始时期,人类就开始用一些特别的东西来装饰自己,使自己变得更加美丽。

下面店铺为大家整理了中国古代化妆发展史相关的知识,希望对大家有用。

中国古代化妆发展史1、夏商周时期(前21世纪----前771年) 。

中国妇女化妆的习俗在夏商周时期便已经兴起。

早在商周时期,甲骨文中就出现了“沐”字。

《说文解字》注释说:沐,洗面也。

在距今一千多年前,就有了“香汤沐浴”“月粉妆梳”的描述。

在殷纣时期,我国人民就开始用燕地红兰花捣汁凝成胭脂(当时叫燕支);周文王时期,妇女已经广泛使用锌粉擦脸。

以白为美,已经成为了主流的审美意识。

眉形虽有宽窄之分,但长眉也已经成为了主流审美意识。

人们普遍追求红唇。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,主要为了供君主欣赏享受的需要而妆扮,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

殷商时,因配合化妆观看容颜的需要而发明了铜镜,更加促使化妆习俗的盛行。

2、秦汉时期(前221年-----220年)。

两汉时期,随着社会经济的高度发展和审美意识的提高,化妆的习俗得到新的发展,无论是贵族还是平民阶层的妇女都会注重自身的容颜装饰。

汉桓帝时,大梁冀的妻子孙寿便是以擅长打扮闻名。

她的仪容妆饰新奇妩媚,使得当时妇女争相模仿。

那时的妆型,已出现了不同样式,而化妆品也丰富了很多。

3、魏晋南北朝时期(220----581年)。

魏晋南北朝时期,各民族经济文化交流融会,加上世俗习风也经历了一个由质朴洒脱到萎靡绮丽的变化,使我国妇女的化妆技巧在此时期逐渐成熟,呈现多样化的倾向,整体而言,妇女的面部装扮在色彩运用方面比以前更加大胆,妆态的形态变化也很大,而且女性以瘦弱为美。

这时期妇女的发型以各种髻为主,如百花髻、富荣归云髻、富人家的妇女插戴金、玉、玳瑁、珍宝等制成的簪钗,而鲜花都受各阶层欢迎。

中国古代化妆发展史1、夏商周时期前21世纪----前771年。

中国妇女化妆的习俗在夏商周时期便已经兴起。

早在商周时期,甲骨文中就出现了“沐”字。

《说文解字》注释说:沐,洗面也。

在距今一千多年前,就有了“香汤沐浴”“月粉妆梳”的描述。

在殷纣时期,我国人民就开始用燕地红兰花捣汁凝成胭脂当时叫燕支;周文王时期,妇女已经广泛使用锌粉擦脸。

以白为美,已经成为了主流的审美意识。

眉形虽有宽窄之分,但长眉也已经成为了主流审美意识。

人们普遍追求红唇。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,主要为了供君主欣赏享受的需要而妆扮,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

殷商时,因配合化妆观看容颜的需要而发明了铜镜,更加促使化妆习俗的盛行。

2、秦汉时期前221年-----220年。

两汉时期,随着社会经济的高度发展和审美意识的提高,化妆的习俗得到新的发展,无论是贵族还是平民阶层的妇女都会注重自身的容颜装饰。

汉桓帝时,大梁冀的妻子孙寿便是以擅长打扮闻名。

她的仪容妆饰新奇妩媚,使得当时妇女争相模仿。

那时的妆型,已出现了不同样式,而化妆品也丰富了很多。

3、魏晋南北朝时期220----581年。

魏晋南北朝时期,各民族经济文化交流融会,加上世俗习风也经历了一个由质朴洒脱到萎靡绮丽的变化,使我国妇女的化妆技巧在此时期逐渐成熟,呈现多样化的倾向,整体而言,妇女的面部装扮在色彩运用方面比以前更加大胆,妆态的形态变化也很大,而且女性以瘦弱为美。

这时期妇女的发型以各种髻为主,如百花髻、富荣归云髻、富人家的妇女插戴金、玉、玳瑁、珍宝等制成的簪钗,而鲜花都受各阶层欢迎。

这时期妆态没有太多变化,主要有酒晕妆、桃花妆、飞霞妆。

这时期还有一种特殊妆式称为“紫妆”。

《中华古今注》记载魏文帝所宠爱的宫女中有一名叫段巧笑的宫女,时常“锦衣系履,作紫粉拂面”,当时这种妆法尚属少见,但可以看出古代紫色为华贵象征的审美意识。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

隋唐五代服饰隋唐五代服饰之特点

导语:隋朝将“日月、星辰”等纹饰放回到皇帝的免冠上,从此“肩挑日月,背负星辰”成为后世历代帝王冕服的基本形式。

隋唐于公元589年重新统一中

隋朝将“日月、星辰”等纹饰放回到皇帝的免冠上,从此“肩挑日月,背负星辰”成为后世历代帝王冕服的基本形式。

隋唐于公元589年重新统一中国,秦汉时期的服饰制度得到了逐渐地恢复。

隋朝将“日月、星辰”等纹饰放回到皇帝的免冠上,从此“肩挑日月,背负星辰”成为后世历代帝王冕服的基本形式。

公元618年,唐代建立,它国力强盛、疆域广大、政令统一、对外交流十分频繁、文化艺术空前繁荣,服饰文化因此呈现出自信开放、雍容华贵、百美竟呈的局面。

文明先进而富庶强大的中国是当时世界,特别是亚洲各国经济文化交流的中心。

隋唐时期的中国与世界的联系进一步加强,长安成为当时的国际大都会,在长安有各国使臣、商人,有胡人所开的店铺。

汉唐都有中西交流的丝绸之路,而汉代中外直接交往还只限于中亚、印度,最远的是班超副使甘英到达波斯湾。

隋唐时,尤其唐朝,中国与中近东、印度、日本、南洋群岛的联系大大加强。

商人、使臣来往不绝。

满载货物的商船在南中国海和印度洋上扬帆航驶,大队的骆驼、马匹奔驰在丝绸古道之上,中国的丝绸、瓷器、造纸术、印刷术西传,印度、中亚文化也给中国文化发展以深远的影响,如服饰、习俗、饮食、语言、艺术、科学、历法、数学、医药、各种宗教、物产纷纷传入中国,勇于并善于接受有益新鲜事物的隋唐皇朝和中国人民,通过吸收外域文化,丰富和发展了传统文化。

生活常识分享。

《中国民俗史.隋唐卷》【女子篇】唐朝的女子十分爱美,尤其是上层贵族以及宫中的女子。

因此,唐朝流行于市井的时尚,都是从宫中流传开来的,所以说,那个时候宫中的嫔妃、皇族是引领时尚的先锋。

一、妆容一般妇女面部化妆是搽白粉(唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”)为底,显得皮肤白皙细嫩,两腮涂胭脂红,搽胭脂后白里透红,使女性更加妩媚动人。

(一)花钿、额黄、面靥1、花钿她们在眉间贴花钿,俗称“花子”,亦称为面花、贴花,是贴在脸上、眉间的小装饰,所谓“脸上金霞细,眉间翠钿深”。

起源于南朝宋,花钿有红、绿、黄三种颜,以红色为最多,以金、银制成花形。

在唐代,花钿的样式颇多,有菱形、圆形、月形。

各种美丽的花钿,如下:在唐朝制作花钿的材料,可以是纸、锡箔、鱼鳞、茶油花饼等,以梅花最为多见。

而以蜻蜓翅膀最为特别。

宋代陶谷所著《潸异录》中说:“后唐宫人或网获蜻蜓,爱其翠薄,遂以描金笔涂翅,作小折枝花子。

”——参考百度2、额黄额黄妆盛行在南北朝和唐朝,用黄颜料画月形,宫中尚鸦黄和蜂黄。

额黄是在额头涂上黄粉。

这种黄粉应该是以植物或矿物原料制成的化妆品,涂抹在额头成为风尚,涂黄起源于南北朝时期,到唐朝蔚为时代风尚。

唐朝诗人笔下将涂黄称为“粉蝶蜂黄”之美。

李商隐诗云:“何处拂胸资粉蝶,几时额黄籍蜂黄。

”黄装可涂于额头、眉间、眉上。

据文献记载,妇女额部涂黄主要有两种方法,一种为染画,一种为粘贴。

染画是用毛笔蘸黄色染画在额上。

其具体染画方法又分两种:一种为平涂法(额部全涂);一种为半涂法,在额部涂一半,或上或下,然后以清水过渡,由深而浅,呈晕染之状。

粘贴法较染画法容易,这种额黄是用黄色材料剪制成薄片状饰物,使用时以胶水粘贴于额上即可。

由于可剪成星、月、花、鸟等形,故又称“花黄”。

《木兰辞》中:“对镜贴花黄。

”3、面靥面靥是用丹红或墨色在脸颊上点痣状圆点,或钱状、星形的一种流行化妆方式。

面靥起初并不是为了妆饰,而是宫廷生活中的一种特殊标记。

鬓云高耸缀花钿:隋唐五代时代的发型、发饰隋唐时代国家强盛,文化发达,风气开放,隋唐仕女们是美艳的、充满自信的,发型、发饰也是千变万化,就象坦荡无羁的女儿的心,尽所能想到的一切可能来梳发、饰发,发型喜欢高大,发饰喜欢繁丽,抒发自己的追求,自己关于爱情、春天和天堂的幸福梦想,还有难以言说的一丝丝惆怅。

所以有无数样式的发髻,无数神仙瑞兽、奇花异草的花样,奇光闪烁的珠宝,装点在发髻上。

这是元气充沛的年代,令无数后代的妇女艳羡。

隋炀帝时,后宫中多奢华的装饰,宫女梳有九贞髻、侧髻,还有坐愁髻,徐士俊《十髻谣》说它是:“江北花容,江南花歇;发薄难梳,愁多易结。

”似是多个结状的发髻,反映了哀愁的姿态。

《髻鬟品》记述“炀帝宫有迎唐八鬟髻、又梳翻荷髻。

”前者指发髻上有八鬟,翻荷髻则指一种卷曲的发髻,形如翻开的两瓣荷叶,唐代还有,西安市郊一件隋代女俑头上就是这种髻。

(图)唐代妇女的发髻则更多。

既继承了前代的高髻、灵蛇髻、盘桓髻、云髻、鬟髻、蝉鬓等,也创制了不少发髻式样。

她们喜欢拥有丰满的身材,也以头发浓密、发髻高耸为美。

这样的风气,连唐高祖李渊也感到奇怪,《旧唐书.令狐德芬传》记载他曾向令狐德芬询问“妇人髻竞为高大,何也?”令狐认为人的头部最重要,把发髻梳得高大也有道理。

后来皇帝也曾下令禁止高髻,如文宗时下令“禁高髻、险妆、去眉、开额”等,高髻流行却仍然如故。

著名的周昉绘《簪花仕女图》上,几名穿纱衣的仕女都是梳着高髻,唐代叫做峨髻,高可达一尺以上,尽显女郎们的雍容华贵。

(图七)也有把椎状髻前倾在额前的,如唐代李宪墓的一幅壁画上就有,以红帛带系结。

(图九)也有绾在脑后的,随意变化。

如敦煌藏经洞出土的五代《千手千眼观音图》上的一位女供养人,梳一个挽在脑后的椎髻,配插花钿、花叶形钗、白角梳,左右各插两搏鬓,显得更加华丽。

(图十)唐代有半翻髻,《髻鬟品》说:“高祖宫中有半翻髻。

”是把头发梳向上、再倒卷下来的高髻,如长安县南里王村的唐代壁画就是,很有高耸俊伟的气概(图十一)。