高三数学《专题十五数学建模》

- 格式:ppt

- 大小:283.00 KB

- 文档页数:35

高中数学应用解析实际问的数学建模高中数学应用解析实际问题的数学建模在我们的日常生活中,数学无处不在。

从简单的购物算账到复杂的工程设计,数学都发挥着重要的作用。

而在高中数学的学习中,数学建模作为一种将实际问题转化为数学问题并求解的方法,对于培养我们的数学应用能力和解决实际问题的思维方式具有极其重要的意义。

数学建模是什么呢?简单来说,它就是把现实世界中的实际问题,通过合理的假设和简化,转化为一个可以用数学语言和方法来描述和解决的数学问题。

然后,我们运用所学的数学知识和工具,对这个数学问题进行分析、求解,并将结果再还原到实际问题中,以验证其合理性和有效性。

比如,我们考虑一个常见的实际问题:一家工厂要生产某种产品,已知生产该产品的固定成本为5000 元,每件产品的变动成本为20 元,市场对该产品的需求函数为 p = 80 002x(其中 p 表示单价,x 表示产量)。

那么,为了获得最大利润,工厂应该生产多少件产品呢?首先,我们需要明确利润的计算公式。

利润等于总收入减去总成本。

总收入等于单价乘以产量,即 px。

总成本等于固定成本加上变动成本乘以产量,即 5000 + 20x。

然后,我们将需求函数代入总收入的公式中,得到总收入为 x(80 002x)。

所以利润函数为 L(x) = x(80 002x) (5000 + 20x) 。

接下来,对这个利润函数进行求导,令其导数为 0,求出极值点。

经过计算,我们可以得到当 x = 1500 时,利润取得最大值。

这就是一个简单的数学建模过程,通过这个过程,我们帮助工厂解决了生产决策的问题。

数学建模在很多领域都有广泛的应用。

在经济领域,企业可以通过数学建模来优化生产计划、制定营销策略、进行成本控制等。

例如,通过建立线性规划模型,可以确定在有限的资源条件下,如何生产不同的产品以获得最大利润。

在交通领域,数学建模可以用于优化交通流量、规划公交线路、设计交通信号系统等。

比如,通过建立排队论模型,可以分析路口的车辆等待时间和通行能力,从而优化交通信号的设置。

人教版高三数学教学中的数学建模与解题思路人教版高三数学教材的编写旨在培养学生的数学建模能力和解题思维能力,既注重对数学知识的学习和理解,又强调实际问题的分析和解决方法。

本文将探讨人教版高三数学教学中的数学建模与解题思路,并提供一些实用的方法和技巧。

一、数学建模的概念和意义数学建模是指通过数学的方法解决实际问题的过程。

它不仅要求学生掌握数学知识和技巧,还要培养学生的数学思维能力和实际问题的分析能力。

数学建模的意义在于将抽象的数学理论应用于实际问题中,能够增强学生对数学的兴趣和学习动力,并培养他们解决实际问题的能力。

二、数学建模的三个基本步骤数学建模一般包括问题的建模、模型的建立和模型的求解三个基本步骤。

1. 问题的建模问题的建模是指将实际问题转化为数学问题的过程。

学生需要对问题进行分析和理解,找出问题的关键要素和变量,确定问题的目标和约束条件,并选择合适的数学方法和模型来描述问题。

2. 模型的建立模型的建立是指根据问题的要求和条件构建数学模型的过程。

学生需要运用相关的数学知识和概念,建立数学模型并进行合理的假设和简化。

3. 模型的求解模型的求解是指利用数学方法和技巧求解模型的过程。

学生需要灵活运用数学工具和计算技术,进行模型的求解并分析结果的合理性和可行性。

三、解题思路的培养和掌握方法在数学教学中,教师可以采用以下几种方法来培养学生的解题思路和解题能力。

1. 综合运用多种解题方法教师应鼓励学生综合运用多种解题方法,例如:代数方法、几何方法、图像方法等,以解决实际问题。

通过比较不同解题方法的优劣和适用范围,学生能够更好地理解和掌握数学知识。

2. 激发学生的主动性和思考能力教师应引导学生主动思考和探索解题思路,提高他们的问题分析和解决能力。

可以通过讨论、小组合作等方式,激发学生的兴趣和主动性,培养他们独立思考和解决问题的能力。

3. 引导学生进行实际问题的建模教师可以引导学生选择一些实际问题进行建模和解决,以培养他们的数学建模能力和解题思维能力。

高中数学建模教案

目标:通过本课程,学生将能够了解数学建模的基本概念和方法,能够运用数学知识解决实际问题,提高数学思维和问题解决能力。

教学内容:

1. 什么是数学建模

2. 数学建模的基本步骤

3. 建模的实例分析

4. 基本数学工具:微积分、线性代数等

5. 模型评价和改进

教学方法:

1. 经验引导:通过实例引导学生了解数学建模的基本概念和方法

2. 基础讲解:介绍数学建模的基本步骤和所需的数学工具

3. 分组讨论:组织学生分组进行实际问题的建模和讨论

4. 评价与反馈:对学生的建模结果进行评价和反馈,引导他们不断改进

教学过程:

1. 介绍数学建模的定义和意义

2. 讲解数学建模的基本步骤和所需的数学工具

3. 通过实例分析,让学生感受建模的过程

4. 组织学生分组进行实际问题的建模和讨论

5. 对学生的建模结果进行评价和反馈,引导他们不断改进

课后作业:

1. 尝试运用所学知识解决一个实际问题,并撰写建模报告

2. 思考数学建模对实际生活的应用价值,并做出总结

参考资料:

1. 《高中数学建模导论》

2. 《数学建模实例解析》

3. 《数学建模案例分析与解决》

评估方式:

1. 课堂参与度:包括听课态度、课堂表现等

2. 作业质量:包括实际问题的建模过程和报告撰写

3. 考试成绩:包括数学建模相关知识的理解程度

希望通过本课程的学习,学生能够掌握数学建模的基本概念和方法,培养他们的创新意识和问题解决能力,为将来的学习和工作打下坚实的基础。

高三数学建模知识点梳理数学建模是一项将现实世界中的问题转化为数学模型,并通过数学方法进行求解和分析的技术。

对于高三学生来说,掌握数学建模的基本知识点对于提高数学素养和解决实际问题具有重要意义。

本文将对高三数学建模的知识点进行梳理,帮助大家更好地理解和应用。

1. 数学建模的基本概念1.1 什么是数学建模数学建模是一种模拟现实世界问题的方法,通过将实际问题抽象为数学模型,并用数学语言和符号进行表述,从而为问题的求解和分析提供一种数学框架。

1.2 数学建模的步骤数学建模的一般步骤包括:问题分析、假设与简化、模型的建立、模型的求解、模型的验证与改进、模型的应用。

2. 数学建模的方法与技巧2.1 建立模型的方法建立模型的方法主要有以下几种:(1)解析模型:通过数学公式和逻辑推理来描述系统的运行规律。

(2)数值模型:通过数值模拟和计算来近似描述系统的行为。

(3)统计模型:通过统计分析和概率论方法来描述系统的随机性。

(4)机器学习模型:通过训练数据和算法来发现数据的规律性。

2.2 模型的求解方法模型的求解方法主要有以下几种:(1)微分方程法:利用微分方程来描述系统的动态变化。

(2)代数方程法:利用代数方程来描述系统的静态关系。

(3)线性规划法:利用线性规划来求解优化问题。

(4)非线性规划法:利用非线性规划来求解优化问题。

(5)最优化方法:利用各种优化算法来求解最优化问题。

2.3 模型的验证与改进模型的验证与改进主要包括以下几个方面:(1)模型的一致性:确保模型与实际问题在数学表述上的一致性。

(2)模型的准确性:通过实验数据和实际应用来检验模型的准确性。

(3)模型的适应性:根据实际情况对模型进行调整和改进。

3. 数学建模的应用领域数学建模广泛应用于自然科学、社会科学、工程技术等各个领域,具体包括:(1)物理科学:如天体运动、量子力学、热力学等。

(2)生物科学:如遗传算法、神经网络、生态模型等。

(3)经济学:如市场预测、优化生产、经济博弈等。

高中数学学习中的数学建模技巧数学建模是数学教学的一项重要内容,它能够培养学生的创新思维和实际问题解决能力。

在高中数学学习中,运用数学建模技巧可以帮助同学们更好地理解数学知识和应用数学解决实际问题。

本文将介绍几种高中数学学习中常用的数学建模技巧。

一、问题建模问题建模是数学建模的第一步,它要求将实际问题抽象化为数学模型。

在高中数学学习中,我们遇到的问题可能是几何问题、函数问题、概率问题等等。

要解决这些问题,我们首先需要明确问题的目标、已知条件和未知量。

例如,一个通常在高中数学学习中遇到的问题是:已知一个矩形的长为x米,宽为y米,面积为20平方米,求矩形的长和宽各是多少米。

我们可以将这个问题建模为一个求解方程的问题,设矩形的长为x,宽为y。

根据已知条件,我们有xy=20。

接下来,通过解方程,我们可以求得矩形的长和宽。

二、数学模型的应用建立好数学模型后,我们就可以利用数学模型来解决实际问题。

在高中数学学习中,经常遇到的应用数学模型的问题有最优化问题、最值问题等等。

例如,一个常见的最优化问题是:某公式车间生产商品A和商品B,每天生产A需要占用10个工时,每天生产B需要占用12个工时。

如果每天总共有120个工时可用,求每天生产A和B各多少个才能使生产的总价值最大。

我们可以建立数学模型:设生产A的个数为x,生产B的个数为y。

根据已知条件,我们有10x+12y≤120。

同时,我们还要设定目标函数,即生产的总价值。

假设单位价值分别是a和b,那么总价值为ax+by。

通过最优化方法,我们可以求出最优解,即每天生产A和B的个数。

三、探索规律在高中数学学习中,我们常常会遇到一些规律性的问题。

通过发现问题中的规律,我们可以更好地理解数学知识和解决实际问题。

例如,一个常见的规律问题是:已知一个数字序列:1, 3, 6, 10, 15......,其中的每个数都是前一个数加上一个递增的数得到的。

现在想要知道这个数字序列的第n项是多少。

2023年河北高中数学数学建模教案【教案】一、教学目标通过本堂课的学习,学生将能够:1. 了解数学建模的定义和应用领域;2. 掌握数学建模的基本步骤和思维方法;3. 能够运用所学知识解决实际问题;4. 培养学生的创新能力和团队合作意识。

二、教学内容1. 数学建模的定义和基本概念;2. 数学建模的基本步骤:问题抽象、建立数学模型、求解模型、验证和应用模型;3. 实例分析:通过一个实际问题进行数学建模的过程演示;4. 团队合作:学生分成小组,共同完成一道数学建模题目。

三、教学重点和难点1. 数学建模的基本步骤和思维方法;2. 实际问题的抽象和建模过程;3. 团队合作意识的培养。

四、教学过程【教学步骤】1. 导入(5分钟)教师简要介绍数学建模的概念和应用领域,并引导学生思考数学建模的重要性和作用。

2. 知识讲解(15分钟)教师详细讲解数学建模的基本步骤和思维方法,包括问题抽象、建立数学模型、求解模型、验证和应用模型等,并通过实例进行演示,让学生对数学建模有更深入的理解。

3. 小组讨论(20分钟)教师将学生分成小组,每个小组给出一道数学建模的题目,让学生在小组内进行讨论和思考,共同完成题目的解答和模型的建立。

4. 小组展示(10分钟)每个小组派一位代表上台,向全班展示他们小组的解答和建模过程,并接受其他同学的提问和评议。

5. 总结归纳(10分钟)教师对学生的表现进行总结评价,归纳出数学建模的关键思维和注意事项,并鼓励学生继续深入学习和实践。

6. 作业布置(5分钟)教师布置作业:要求学生在课后通过阅读相关资料,深化对数学建模的理解,并准备一份小组实践报告。

五、教学评价1. 学生在小组讨论中的合作程度和贡献度;2. 小组展示的内容丰富度和逻辑性;3. 学生对数学建模思维的理解和运用能力;4. 课后小组实践报告的完成度和质量。

六、教学反思本堂课通过理论讲解、实例演示和小组讨论相结合的方式,使学生对数学建模有了全面的认识,并培养了他们的团队合作意识和创新能力。

高中数学学习中的数学建模技巧高中数学学习中,数学建模是一个重要的技巧。

数学建模是指通过数学方法,将实际问题转化为数学模型,并通过分析模型来解决问题。

掌握数学建模技巧对于培养学生的创新能力和解决实际问题的能力至关重要。

在高中数学学习中,我们可以运用一些数学建模的技巧来提高数学学习的效果。

首先,培养数学模型的建立能力是数学建模的基础。

在解决实际问题时,我们可以通过分析问题提取关键信息,建立相应的数学模型。

建立数学模型需要学生具备合理的抽象思维能力和分析能力。

例如,当我们考虑一个变化过程时,可以通过绘制函数图像来建立模型;当我们考虑一个最优解时,可以使用优化理论来建立模型。

培养数学模型的建立能力,可以帮助学生更好地理解数学概念,并提高解决实际问题的能力。

其次,数学建模中的数据分析具有重要的意义。

在解决真实问题时,我们通常需要收集和整理大量的数据,并通过数据分析来寻找问题的规律。

在高中数学学习中,我们可以通过实际操作和实验来搜集数据,然后利用数学方法对数据进行分析。

数据的分析可以帮助学生掌握统计学的基本知识和技巧,培养学生的数据处理能力。

同时,数据分析也能够帮助学生理解数学概念和定理,加深对数学知识的理解。

另外,数学建模中的数学工具是必不可少的。

在高中数学学习中,我们需要掌握一些常见的数学工具,并灵活运用它们来解决问题。

例如,微积分是高中数学学习中的重要工具之一,它可以帮助我们对变化过程进行分析和建模。

矩阵和向量也是数学建模中常用的工具,它们可以用来表示复杂的数据关系。

学生需要对这些数学工具进行深入的学习和理解,并且要善于运用它们来解决实际问题。

此外,计算机的使用在数学建模中起到了重要的作用。

在高中数学学习中,我们可以通过编程来实现数学模型的建立和求解。

计算机可以帮助我们处理大规模的数据和复杂的计算,提高问题的求解效率。

通过计算机的使用,学生可以更直观地理解数学模型的建立过程,并能够更好地解决实际问题。

高中数学建模试讲教案

一、教学目标

1. 了解数学建模的基本概念和方法。

2. 掌握建模的基本步骤和技巧。

3. 通过实际案例的分析和实践,提高建模能力。

二、教学内容

1. 什么是数学建模?

2. 建模的基本步骤和方法

3. 案例分析和实践

三、教学过程

1. 导入:介绍数学建模的定义和意义,引导学生了解数学建模在实际生活中的应用。

2. 理论讲解:讲解建模的基本步骤和方法,包括问题的趋势分析、建立数学模型、求解和验证模型。

3. 案例分析:选择一个简单的实际问题,带领学生分析问题,找出关键因素,建立数学模型并求解。

4. 实践演练:让学生尝试解决一个建模问题,通过实际操作提高建模能力。

5. 总结反思:回顾课堂内容,总结建模的重要性和技巧,引导学生思考如何将建模运用到实际生活中。

四、教学资源

1. 课件

2. 实际案例

3. 学习资料

五、教学评价

1. 能力评价:学生通过实践演练,了解建模的基本步骤和方法,提高了建模能力。

2. 知识评价:学生能够理解数学建模的基本概念和方法,掌握建模技巧。

六、教学反馈

1. 学生反馈:收集学生对课堂内容和教学方式的反馈意见,及时调整和改进教学。

2. 教师反思:反思教学过程,总结教学经验,不断提升自身教学水平。

以上是一份高中数学建模试讲教案范本,希望对您有所帮助。

如果需要更多教学资源或教学建议,欢迎随时与我联系。

祝您教学顺利!。

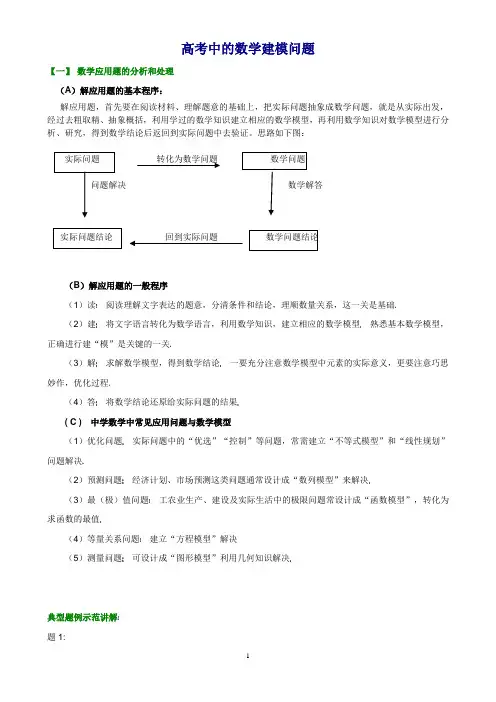

高考中的数学建模问题【一】数学应用题的分析和处理(A)解应用题的基本程序:解应用题,首先要在阅读材料、理解题意的基础上,把实际问题抽象成数学问题,就是从实际出发,经过去粗取精、抽象概括,利用学过的数学知识建立相应的数学模型,再利用数学知识对数学模型进行分析、研究,得到数学结论后返回到实际问题中去验证。

思路如下图:实际问题转化为数学问题数学问题问题解决数学解答实际问题结论回到实际问题数学问题结论(B)解应用题的一般程序(1)读阅读理解文字表达的题意,分清条件和结论,理顺数量关系,这一关是基础(2)建将文字语言转化为数学语言,利用数学知识,建立相应的数学模型熟悉基本数学模型,正确进行建“模”是关键的一关(3)解求解数学模型,得到数学结论一要充分注意数学模型中元素的实际意义,更要注意巧思妙作,优化过程(4)答将数学结论还原给实际问题的结果( C ) 中学数学中常见应用问题与数学模型(1)优化问题实际问题中的“优选”“控制”等问题,常需建立“不等式模型”和“线性规划”问题解决(2)预测问题经济计划、市场预测这类问题通常设计成“数列模型”来解决(3)最(极)值问题工农业生产、建设及实际生活中的极限问题常设计成“函数模型”,转化为求函数的最值(4)等量关系问题建立“方程模型”解决(5)测量问题可设计成“图形模型”利用几何知识解决典型题例示范讲解题1:1.某大学的信息中心A 与大学各部门、各院系B ,C ,D ,E ,F , G ,H ,I 之间拟建立信息联网工程,实际测算的费用如图所示 (单位:万元)。

请观察图形,可以不建部分网线,而使得中心 与各部门、院系彼此都能连通(直接或中转),则最少的建网费 用(万元)是B A .12 B .13 C .14 D .162. 某商场在元旦促销期间规定,商场内所有商品按标价的80%出售;同时,当顾客在该商场内消费满一定金额后,按如下方案获得相应金额的奖券:根据上述促销方法,顾客在该商场购物可以获得双重优惠,例如,购买标价为400元的商品,则消费金额为320元,获得的优惠额为:400×0.2+30=110(元).若顾客购买一件标价为1000元的商品,则所能得到的优惠额为BA .130元 B.330元 C.360元 D.800元3. 我国发射的神舟6号飞船开始运行的轨道是以地球的中心F 为一个焦点的椭圆,测得近地点A 距地面200公里,远地点B 距地面350 公里,地球的半径为6371公里,则从椭圆轨道上一点看地球的最大 视角为 ( B ) (A )67216371arcsin 2 (B )65716371arcsin 2 (C )67216371arccos 2 (D )65716371arccos 24. 一张报纸的厚度为a ,面积为b ,现将报纸对折(即沿对边中点连线折叠)7次,这时报纸的厚度和面积分别为YCY ( C )A .b a 81,8B .b a 641,64 C .b a 1281,128 D .b a 2561,2565. 2006年度某学科能力测试共有12万考生参加,成绩采用15级分,测试成绩分布图如下:人在6000,10000,14000,18000这四个数据中, 与成绩高于11级分的考生数最接近的是BA .6000B .10000C .14000D .180006.正四面体的四个表面上分别写有数字1,2,3,4.将3个这样均匀的四面体同时投掷于桌面上,与桌面接触的三个面上的数字的乘积能被3整除的概率为 C A .641 B . 6413 C. 6437D . 64617.已知A ,B ,C 是平面上不共线上三点,O 为ABC ∆外心,动点P 满足⎥⎦⎤⎢⎣⎡++-+-=→→→→OC OB OA OP )21()1()1(31λλλ)0(≠∈λλ且R ,则P 的轨迹一定通过ABC ∆的DA 内心B 垂心C 重心D AB 边的中点8.一组数据中的每一个数据都减去80,得到一组新数据,若这组新数据的平均数是1.2,方差是4.4,则原来一组数据的平均数和方差分别是 AA .81.2,4.4B .78.8,4.4C .81.2,84.4D .78.8,75.6题2.(06广西重点中学)某家用电器厂根据其产品在市场上的销售情况,决定对原来以每件2000元出售的一种产品进行调价,并按新单价的八折优惠销售。

高三数学数学建模与实际问题解决思路总结近年来,在高三数学教学中,数学建模以及解决实际问题的思路越来越受到重视。

数学建模可以培养学生的逻辑思维能力和问题解决能力,使学生能够将数学知识运用到实际中去。

本文将总结高三数学数学建模与实际问题解决的思路。

一、建立数学模型解决实际问题需要建立合适的数学模型。

在建立数学模型时,我们需要明确问题的背景和目标,分析问题的关键因素,确定所需的数学概念和方法。

在建立数学模型时,可以采用以下步骤:1. 定义问题:明确问题的具体描述,理清问题的要求和限制条件。

2. 假设问题:根据问题的特点,进行合理的假设,简化问题的复杂性。

3. 建立数学模型:根据问题的背景和目标,选择适当的数学模型,并建立数学方程或不等式,描述问题的数学关系。

4. 模型求解:应用数学的方法和技巧,对模型进行求解,得到问题的数学解。

二、实际问题解决思路在解决实际问题时,我们需要运用适当的数学概念和方法,结合问题的具体情况,进行分析和求解。

下面将介绍几种常见的实际问题解决思路。

1. 几何解题思路对于几何问题,我们可以运用几何图形的性质和定理,进行几何分析和证明。

在解决几何问题时,可以采用以下思路:(1)画图分析:根据问题的描述,画出几何图形,理清图形的各个要素。

(2)寻找性质和定理:分析题目,找出与题目有关的几何性质和定理。

(3)利用性质和定理:运用几何性质和定理,进行推导和证明,得到问题的解答。

2. 代数解题思路对于代数问题,我们可以利用代数式和方程等数学工具,进行分析和计算。

在解决代数问题时,可以采用以下思路:(1)列出方程或不等式:根据问题的描述,列出与问题相关的方程或不等式。

(2)化简和变形:对所列出的方程或不等式进行化简和变形,简化问题的复杂性。

(3)求解方程或不等式:应用代数的方法和技巧,对方程或不等式进行求解,得到问题的数学解。

3. 统计解题思路对于统计问题,我们可以根据问题的特点和需求,进行数据的整理和分析。

模型十五角模型(一)单角模型我们在解决三角函数问题的时候经常遇到这样一类题目:题目只涉及一个未知角或者已知非特殊角,通过二倍或者与已知特殊角的组合,加上各种三角函数的综合使用,使得题目形式变化多各类,丰富多彩,那么在相关的题目中是如何体现这种角的组合,以及三角函数的综合使用的呢?例1 化简y=).A.−sin2−cos2B.sin2+cos2C.sin2−cos2D.−sin2+cos2例2 已知1+tanα1−tanα=3+22,求:(1)sinα+2cosα2sinα−cosα;(2)3cos2π−α+sin(π+α)⋅cosπ−α+2sin2(α−π)的值.例3(1)设cos(−x)=cos x,则x的取值范围是____;(2)设cos(−x)=cos x,则x的取值范围是____;(3)设sin(−x)=sin x,则x的取值范围是____;(4)设sin(−x)=sin x,则x的取值范围是____.例4已知sinθ+cosθ=15,θ∈0,π,则tanθ=____.例5已知关于x的方程2x2−3+1 x+m=0的两根为sinθ和cosθ,θ∈(0,2π),求:(1)sin2θsinθ−cosθ+cosθ1−tanθ的值;(2)m的值;(3)方程的两根及θ的值.模型归纳有关三角函数的运算,当只出现一个未知角,但伴随与特殊角的组合或多种三角函数综合使用使三角运算丰富多样,要解决这些问题,我们需要掌握一个基本原则,那就是“化简”,使用的公式包括同角三角函数基本关系式和诱导公式.同角三角函数基本关系式有两个:sin2α+cos2α=1,tanα=sinαcosα.在使用同角三角函数基本关系式的时候需要注意:(1)多种函数同时出现时,要正切化弦;(2)正余弦互求时,通过角的范围确定正负.诱导公式比较多,总的口诀是:“奇变偶不变,符号看象限”,其中“奇偶”是指在未知角上附加的角是π2的多少倍,如果是奇数倍,名称需要改变,如果是偶数倍,名称不改变;“符号看象限”是指借助当未知角为锐角时,组合角所在象限所决定的三角函数的正负,来确定是否添加负号.例如sin(π2+α)中,未知角α上附加的角符号看象限是π2的一倍(奇数倍),因此名称改变,另外当α为锐角时,π2+α为第二象限角,sin(π2+α)>0,因此sin(π2+α)=cos α.这类题目的解题模型是:用诱导公式将角统一,排除特殊附加角的干扰→使用同角三角基本关系式,尽量做到:函数种类、项数减少,次数降低,分式化为整式,无理式化为有理式→保留结果:数字或者最简的三角函数式模型演练1.已知cos(π+α)=−35,α为第四象限角,则sin(−2π+α)=( ).A.35B.−45C.±45 D .35 2.已知tan x =13,求(1)2sin x−cos x sin x +cos x ;(2)2sin 2x +sin x cos x .(二)多角模型我们解决完一个角的三角函数问题之后,开始研究多个角的和或差的三角函数,这种问题不仅在题设和问题构造上变化多样,而且综合使用正弦、余弦和正切函数的和角或差角公式,使问题难度加大,能够发现和研究多个角之间的关系,以及研究不同角三角函数值之间的关系是解决多角问题的关键,那么在具体的题目当中,是如何构建多角问题,以及如何考查和、差角公式呢?例1 求cos 10°sin 50° tan 10°− 3 的值.例2 已知tan α+β =7,tan α⋅tan β=35, 求sin α的值.例3 若α∈ 0,π ,cos α+π6 =35,求sin α的值.例4 已知π2<β<α<3π4,cos α−β =1213,sin(α+β)=−35,求sin α的值. 例5 已知sin(x +y )=13,sin x −y =15, 求tan x tan y 的值.例6 已知sin α=55,sin β= 1010, 且α,β都是锐角,求α+β的值.例7 已知tan(α−β)=12,tan β=−17, 且α,β∈ 0,π , 求2α−β的值.模型归纳对于角之间的关系,我们应该辩证地来看,比如当把α+β看成α与β的和不方便解决问题时,也可以把α看成α+β与β的差,再如2α−β可以看成α乘以2再与β作差,也可以看成α与α−β的和,或者看成α−β的2倍与β的和等等.对于多角三角函数的关系问题,主要是对和差角公式的结构的研究,比如,sinα−β=sinαcosβ−cosαsinβ中共涉及到三个角α−β、α和β,五个三角函数sinα−β、sinα、cosβ和sinβ,没有涉及α−β的余弦,针对这一特点,我们将未知(待求)于等式左侧,两个已知(条件)于等式右侧.对于弦函数和切函数同时出现的时候,除非出现弦函数齐次式,一般都需要将切函数化为弦函数.对于给值求角的题目,通常是借助角的某一个三角函数来求,需要注意两点:(1)三角函数种类的选用,以不造成多解可能为宜,比如当角的范围为0,π时,尽量不选用正弦,因为正弦值求完之后如果不等于,确定它是锐角或钝角比较麻烦,可以考虑使用余弦;(3)三角函数值算完以后,尽量确定该角尽量小的一个范围,以确定该角的具体取值.对于同一个角的正弦和余弦的组合,我们通常是逆向使用和差角的正余弦公式,以达到化简的目的,比如sinα+3cosα=2sin α+π3等.这类题目的解题模型是:分析各个角之间的和或者差的关系,注意辩证使用→根据题目条件和特点,结合角之间的关系选用恰当的和差角公式→根据选用公式的结构特点,使用恰当的运算技巧,进行相关运算模型演练1.锐角α,β满足cosα=45,cos(α+β)=35,则sinβ=().A.1725B.35C.725D.152.已知cosα−cosβ=12,sinα−sinβ=−13, 则cosα−β=().A.5972B.5173C.1336D.12133.已知sinα+sinβ+sinγ=0, 则cos(β−γ)=().A.−1B.−12C.12D. 1(三)倍角模型二倍关系是两个角之间一种非常特殊的关系,二倍角公式是三角函数的一种重要变形,其表现形式多样,有时比较直接,有时不是特别明显,二倍角公式及其变形公式是解决三角函数问题的一种重要手段,也是考查的一个重要内容.那么二倍关系在题目当中如何体现,二倍角公式又是如何考查的呢?精选例题例1求值:cosπ5cos2π5.例2已知α为锐角,且tan12,求sin2αcosα−sinαsin2αcos2α的值.例3化简:1+cosθ−sinθ1−sinθ−cosθ+1−cosθ−sinθ1−sinθ+cosθ.例4 求函数sin2x+2sin x cos x+3cos2x的最大值,及相应x的值.例5 己知sin2θ=a,θ∈π2,3π4,那么sinθ+cosθ=____.模型归纳对于二倍角的余弦公式,我们需要记住几个重要变形:1+cos2α=2cos2α,1−cos2α=2sin2α,cos2α=1+cos2α2,sin2α=1−cos2α2等,另外我们需要了解二倍角公式及其变形公式的结构特点是:协调角的倍数和三角函数的次数的关系,如cos2α=2cos2α−1等号左边角2倍,三角发次数1次,等号右边角1倍,三角函数次数2次.了解这一特点,我们可以权据题目的要求,在倍数与次数之间进行转化,比如例4,减小次数,增大倍数.对于二倍角的正弦公式sin22α=2sinαcosα,我们关注角倍数与三角函数次数情报同时,我们还应关另一个细节,就是关于三角函数的名称,等号左侧只有一个正弦,等号右侧一个正弦,一个余弦,这就意味着:正向使用公式,派生出一个余弦;逆向使用公式,隐藏掉一个余弦.比如例1,题目所涉及两个角有2倍关系,可以考虑使用二倍角公式,另外以余弦形式出现,可以考虑逆向使用二倍角正弦公式,以求将余弦逐个隐藏.我们还应记住几个和1有关的二倍角公式变形:1+sin2α=sinα+cosα2,1−sin2α=sinα−cosα2这类题目的解题模型是:根据题目的结构特点,确定已知与待求之间角的关系:倍角关系选择适当的二倍角公式或变形公式先利用公式进行变形转化,再将复杂式子化简或求值模型演练1.若25π≤α<3π,则2+2cosα+1−sinα−sinα2+cosα2可化简为A.0B.2cosα2−sinα2C.−2cosα2−sinα2D.2cosα22.已知f x=1+x,当π≤θ<54π时,f sin2θ−f−sin2θ为A. 2sinθ B.−2sinθ C.−2cosθD. 2cosθ3.cos2π15cos4π15cos8π15cos16π15的值为____.(四)三角函数线模型模型思考三角函数线是借助有向线段来表示三角函数的方法,是三角函数的图形表示,但是我们在做题的时候,单纯使用三角函数线有时并不是十分快捷,为了快捷有效地解决问题,我们可以考虑将三角函数线进行改造,得到改良后的三角函数线即我们所说的“大风车”模型,那么什么是“大风车”,“大风车”又该如使使用以及解决什么问题呢?精选例题例1 求满足sinα>12的角α的取值范围.例2 若A是△ABC的内角,则sin A+cos A的取值范围是____.例3 由不等式组sinα−cosα<0cosα+sinα>0,所确定的角的α取值范围是____.例4 如果α是第三象限角,且满足1+sinα=cosα2+sinα2,那么α2是A.第四象限角B.第三象限角C.第二象限角D.第一象限角例5 设0≤α<π2,比较sinα与cosα的大小关系.例6 设α,β是第二象限角,那么下列结论正确的是()A.tanα>tanβB.tanα<tanβC.cosα>sinαD.cosα<sinα例7 已知sinα>cosβ,那么下列结论成立的是()A.若α,β是第一象限角,cosα>cosβB.若α,β是第二象限角,tanα>tanβC.若α,β是第三象限角,cosα>cosβD.若α,β是第四象限角,tanα>tanβ例8 若α,β为锐角,且cosα>sinβ,则()A.α+β<π2B. α+β>π2C. α+β=π2D. α<β模型归纳通过分析,我们可以发现借助“大风车”图示,可以快捷有效地进行同角不同函数或不同角同一三角函数的大小比较或解决取值范围的问题.我们将各种“大风车”总结如下:(1)正弦特点是:左右对称,向上集中.(2)余弦特点是:上下对称,向右集中.(3)正切特点是:单向旋转,上下无穷(4)sinα+cosα特点是:左下最小,右上集中(5)sinα−cosα特点是:右下最小,左上集中这类题目的解题模型是:确定比较项:同角不同函数或同函数不同角通过选定的比较项,确定适归的“大风车”模型通过模型比较不同角或不同函数值的大小确定角或三角函数值的取值范围(五)和“1”有关的三角函数模型模型思考数字1作为数字的基本单位,在三角函数的运算中却有着广泛的应用,无论是特殊角三角函数值还是三角公式,无处不有1的影子,发现它,利用它,可以快速有效地解决在关三角函数的问题.那么,1是如何在题目中藏身,又是如何发挥它的作用的呢?精选例题例1 已知sin4α+cos4α=1,那么sinα+cosα=____.例2 已知sinα+cosβ=1,cosα+cosβ=1,则sinα+cosα=____.例3 已知sinθ+sin2θ=1,则cos2θ+cos4θ+cos6θ=____.例4 表达式1+sin2θ−cos2θ1+sin2θ+cos2θ可以化简为()A.tanθB.1tanθC.sinθD.2sinθ例5 化简:1+tan15°1−tan15°.例6 如果a sin x+cos x=1,b sin x−cos x=1,且x≠kπ (k为整数)那么ab等于A.−1B.0C.0.5D.1例7 已知sinαsinβ=1,则cosα+β=()A.−1B.0C.1D.±1例8 已知sinα+sinβ=2,求sin(α−β)的值.模型归纳对和“1”有关的公式与性质作一梳理:(1)特殊角sinπ2=1,cos0=1,tanπ4=1等等;(2)一般规律sin2α+cos2α=1,sinα≤1,cosα≤1等等;(3)公式变形1+sin2α=sinα+cosα2,1−sin2α=sinα−cosα2,1+cos2α=2cos2α,1−cos2α=2sin2α等等.这类题目的解题模型是分析题目:抓住特殊角或特殊值根据特殊角或特值的特点,选择适归的三角公式将特殊角或特殊值代入相关表达式计算模型演练=____.1.已知sin x+cos x=1,则sin x−cos x1+sin x cos x2.在△ABC中,若tan A⋅tan B>1,则此三角形一定是()A.钝角三角形B.直角三角形C.锐角三角形D.不能确定。

高考数学中的数学建模高考数学是每个即将步入大学校门的学生都需要面对的一道门槛。

在这一科目中,数学建模已经成为了越来越重要的一部分。

那么,什么是数学建模?在高考数学中,又应该如何应对数学建模题目呢?数学建模是什么?数学建模是指运用数学知识和技巧来对现实生活中的问题和情境进行分析、描述、归纳和推理的过程。

在数学建模中,我们需要先将实际问题转化为数学问题,然后再通过分析和处理,获得有用的结论和信息,最终解决实际问题。

数学建模的应用范围非常广泛,例如天文学、地球科学、生物科学、金融经济等等领域都需要使用数学建模来解决实际问题。

在高考数学中,数学建模也已经成为了一个必考点。

当然,高考数学中的数学建模相对于实际生活问题来说比较简单,但也需要我们掌握一定的技巧和方法。

如何应对高考数学中的数学建模?在应对高考数学中的数学建模时,我们需要掌握以下几个方面的内容:1. 熟悉数学建模的一般解题思路数学建模的一般解题思路可以分为以下四步:问题的分析、模型的建立、方案的求解、结果的验证。

在分析问题时,我们需要了解问题的前提条件、要求的解决结果和限制条件。

在模型的建立时,我们需要根据问题的特点和要求选择适当的模型,同时需要考虑模型的简明性和可靠性。

在方案的求解时,我们需要运用数学知识和技能来对模型进行计算,得到有用的信息和结论。

最后,在结果的验证中,我们需要将计算结果与实际情况进行比较,看是否符合要求。

2. 熟练掌握数学方法和工具在数学建模中,我们需要熟练掌握一些数学方法和工具,例如函数求极值、微积分、矩阵和概率统计等。

同时,我们还需要掌握一些常用的数学软件和工具,例如MATLAB、Mathematica等。

3. 多实践,多尝试在掌握了数学建模的一般解题思路和数学方法和工具之后,我们需要进行多样性的实践和尝试。

不同类型的问题需要采用不同的思路和方法来解决,需要我们进行多种实践和尝试,从而掌握更多的解题思路和技巧。

4. 多交流,多探讨在解答数学建模中的问题时,我们不能单纯地依靠自己的能力,还需要多与他人交流和探讨。

高三数学习题集:概率和数学建模高三数学学习题集:概率和数学建模1. 问题描述在高三数学学习中,概率与数学建模是两个重要的内容。

概率是描述随机事件发生可能性的数学工具,而数学建模则是将实际问题转化为数学问题进行分析和求解的方法。

本文将通过一系列高三数学学习题,展示概率和数学建模的应用。

2. 概率题目题目1:某班有30位学生,其中20位是男生,10位是女生。

如果从这30位学生中随机选择1位学生,他(她)是女生的概率是多少?题目2:一枚均匀的骰子被投掷3次,求恰好两次出现的点数为2的概率。

题目3:一副扑克牌中,从中随机抽取2张牌,求其中至少一张是红心的概率。

3. 数学建模题目题目1:某校计划在运动会上进行接力比赛,共有四个班级参与。

每个班级有10名学生。

每个接力队伍需要选择4名队员,其中必须有一名女生。

请问总共有多少种不同的组合方式?题目2:某地发生了一起疫情,每天新增感染者数量和累计感染者数量符合以下关系:新增感染者数量等于前一天累计感染者数量的1.2倍。

已知第一天新增感染者数量为10人,请问第10天的累计感染者数量是多少?题目3:某城市的交通拥堵程度与道路数量和车辆流量有关。

已知某个地区的拥堵程度与道路数量呈线性关系,并且车辆流量为道路数量的平方。

已知某个地区有10条道路,拥堵程度为30。

请问另一个地区有20条道路,车辆流量是多少?4. 结论和讨论通过解答上述概率和数学建模题目,我们可以深入理解概率和数学建模在高三数学学习中的应用。

概率题目帮助我们理解随机事件发生的可能性,数学建模题目则培养了我们将实际问题转化为数学问题的能力。

通过灵活运用概率和数学建模,我们能更好地应对实际问题和提高解决问题的能力。

总之,高三数学概率和数学建模是数学学习中的重要内容,通过丰富的练习题目,我们可以提高对这两个概念的理解,并能更好地应用于实际问题的解决。

希望本文提供的题目和讨论能对广大高三学生的数学学习有所帮助。

2020年高三复习课数学科数学建模专题教学目标:1.通过学习有关《课标》《考纲》等有关文件,明确“数学建模”考什么?2.通过近年高考“数学建模”试题分析、研究,明确“数学建模”怎么考?怎么解答?3.通过“数学建模”典例分析,提高解决相关问题的能力,提升“数学建模”素养;4.通过“数学建模”有关作业题,训练解题能力,增强“数学建模”应试能力和信心.教学方案:1.学习《课标》、《考纲》等有关“数学建模”的相关内容数学模型,是指对于现实世界的某一特定研究对象,为了某个特定的目的,在做了一些必要的简化、假设,运用适当的数学工具,并通过数学语言表述出来的一个数学结构。

广义地说,数学中的各种基本概念,都是以各自相应的现实原型作为背景而抽象出来的数学概念,各种数学公式、方程式、定理、理论体系等,都是一些具体的数学模型.数学模型使得数学回归于现实世界,构建了数学与现实世界的桥梁,是数学应用的重要形式,是应用数学解决实际问题的基本手段,是推动数学发展的重要动力。

数学建模是对现实问题进行数学抽象,并用数学语言描述、表达问题,运用数学思想、方法和知识解决实际问题的过程,它搭建了数学与外部世界的联系。

数学建模是数学核心素养的重要组成部分,是构建数学模型且用数学方法解决问题的核心素养加强应用意识和创新意识,突出数学建模的考查,是近年来数学高考命题进行探索与改革的重要思路与创新举措,它有助于培养学生自觉地运用数学知识去思考和处理日常生活、生产中所遇到的问题,从而形成良好的思维品质,造就具有探索新知识、新方法的创造性思维能力的人才,体现文化育人、立德树人的教育理念.《普通高中数学课程标准(2017版)》关于数学建模指出:通过数学建模的学习,“学生能有意识的用数学语言表达现实世界,发现和提出问题,感悟数学与现实之间的关联,学会用数学模型解决实际问题,积累数学实践的经验。

”“教师应整体设计、分步实施数学建模活动与数学探究活动,引导学生从类比、模仿到自主创新,从局部实施到整体构想,......”建模过程“七环节六状态”:1.理解“现实问题”构造“情景模型”;2.简化“情景模型”构造“现实模型”;3.数学化,即用数学的语言描述“现实模型”,构造“数学模型”;4.运用数学方法得到“数学结果”;5.根据现实问题解释数学结果,获得“现实结果”;6.结合原来的情景验证结果,如果答案差强人意,则重新进行建模;7.介绍问题解决方案,并与他人交流.应用意识和应用能力(《考试大纲》、《考试大纲的说明》):能综合应用所学数学知识、思想和方法解决问题,包括解决相关学科、生产、生活中简单的数学问题;能理解对问题陈述的材料,并对所提供的信息进行归纳、整理和分类,将实际问题抽象为数学问题;能应用相关的数学方法解决问题进而加以验证,并能用数学语言正确地表达和说明.应用的主要过程是依据现实的生活背景,提炼相关的数量关系,将现实问题转化为数学问题,构建数学模型,并加以解决.对应用能力的考查主要采用解决应用问题的形式.命题时坚持“贴近生活,背景公平,控制难度”的原则.试题要贴近生活,背景公平,富有时代气息,体现数学的应用价值.对应用意识的考查主要采用解决应用问题的形式.试题设计要切合中学数学教学的实际和考生的年龄特点,并结合实践经验,使数学应用问题的难度适合考生的水平.加强应用意识和创新意识,突出数学建模的考查,是近年来数学高考命题进行探索与改革的重要思路与创新举措,它有助于培养学生自觉地运用数学知识去思考和处理日常生活、生产中所遇到的问题,从而形成良好的思维品质,造就具有探索新知识、新方法的创造性思维能力的人才,体现文化育人、立德树人的教育理念.2.近年来高考数学试题中“数学建模”分析、研究一、2019年高考全国卷数学试题考查实际问题“数学建模”试题统计卷别题号问题背景数学模型核心素养五育卷Ⅰ文4理4黄金分割率方程、不等式逻辑推理、数学运算美育文6体质测验随机抽样数据分析、逻辑推理体育理15篮球运动古典概型逻辑推理、数学运算体育文17商场服务质量概率、独立性检验逻辑推理、数学运算、数据分析德育理21药物试验分布列、数列逻辑推理、数学运算、数据分析德育卷Ⅱ理4航天方程逻辑推理、数学运算德育文4生物实验古典概型数学运算劳育理5演讲比赛统计分析逻辑推理、数据分析德育文5一带一路逻辑分析逻辑推理德育理13文14高铁列车样本估计总体数据分析、数学运算德育理16文16金石印信空间几何体直观想象、数学运算德育理18乒乓球比赛概率逻辑推理、数学运算体育文19中小企业生产统计分析数学运算、数据分析劳育卷Ⅲ理3文4四大名著韦恩图、样本估计数学抽象、逻辑推理、数据分析德育理16文163D打印空间几何体直观想象、数学运算劳育理17文17小鼠离子残留统计分析数据分析、数学运算劳育二、试题分析【题1】(2019年全国Ⅲ卷文科第4题理科第4题)《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝,并称为中国古典小说四大名著.某中学为了解本校学生阅读四大名著的情况,随机调查了100学生,其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有90位,阅读过《红楼梦》的学生共有80位,阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有60位,则该校阅读过《西游记》的学生人数与该校学生总数比值的估计值为A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【练习1】某班统计考试成绩,数学得90分上的有25人;语文得90分以上的有21人;两科中至少有一科在90以上的有38人。

高中数学学习中的数学建模与应用数学是一门既抽象又具有广泛应用价值的学科。

在高中数学学习中,数学建模与应用是一个重要的领域。

数学建模是将实际问题转化为数学模型,并通过数学方法进行求解和分析,以解决实际问题的方法。

本文将探讨高中数学学习中的数学建模与应用。

一、数学建模的基本思想数学建模是将真实世界的问题抽象化、数学化的过程。

它要求我们将问题中的关键要素找出,并以数学形式进行描述。

通过构造数学模型,我们可以分析问题中的各个方面,理解问题的本质,并利用数学工具进行求解。

数学建模的基本思想可以总结为以下几点:1.问题抽象化:将原始问题转化为数学形式,去除与问题无关的信息,提取关键要素。

2.模型构建:根据问题的特点和要求,选择合适的数学模型,如函数关系、方程、概率等。

3.模型求解:利用数学方法和计算工具,对模型进行求解和分析,得出问题的答案和结论。

4.模型验证:将模型的结果与实际情况进行比较,检验模型的有效性和适用性。

二、数学建模在高中数学学习中的应用数学建模在高中数学学习中有广泛的应用。

它不仅可以提高学生对数学知识的理解和应用能力,还可以培养学生的创新意识和解决实际问题的能力。

以下是几个数学建模在高中数学学习中的应用案例。

1.物理建模物理建模是数学建模的一个重要分支,在高中物理学习中有着广泛的应用。

通过建立物理模型,我们可以准确地描述物体的运动规律、能量转化等现象。

例如,在学习平抛运动时,可以利用二次函数建模,并通过求解函数方程得到抛体的运动轨迹、最大高度和飞行时间等参数。

2.经济建模经济建模是数学建模的另一个重要应用领域。

在高中经济学习中,我们可以利用数学模型来描述经济发展过程中的变化规律。

例如,通过建立供求关系的数学模型,可以分析市场价格的变动、消费者需求的改变等经济现象,进而指导实际经济活动。

3.环境建模环境建模是近年来兴起的应用领域。

通过建立环境模型,我们可以分析环境变量之间的相互关系,从而预测和评估环境问题的发展趋势。

高三数学教学中的数学建模活动设计随着教育的不断进步和发展,数学建模在高三数学教学中被越来越广泛地应用。

数学建模活动的设计对于提高学生的数学素养以及解决实际问题具有重要意义。

本文将探讨高三数学教学中数学建模活动的设计方法以及实施效果。

一、数学建模活动的设计方法1. 案例选择:选择贴近学生实际生活的案例,涵盖不同数学知识点和方法的应用。

例如,可以选择有关投票预测、金融分析或者环境保护等实际问题作为建模案例。

2. 确定任务:根据案例,明确学生需要完成的任务,并提出问题。

这些问题可以涉及数据收集、数据分析以及模型建立等多个方面。

通过明确任务和问题,激发学生的兴趣和思考。

3. 数据收集:引导学生通过各种途径收集相关数据,可以是通过实地调查、网络查询或者文献阅读来获得数据。

鼓励学生使用多种方法和工具来获取数据,并注重数据可信度的评估。

4. 数据分析:学生需要利用所获得的数据进行分析和处理。

可以通过绘制图表、计算统计量等方法对数据进行描述和分析。

引导学生归纳总结规律和趋势,培养他们的分析和推理能力。

5. 模型建立:根据问题和数据,指导学生选择合适的数学模型。

鼓励学生将实际问题抽象成数学模型,并进行模型的建立和求解。

可以采用代数方法、几何方法或者概率方法等不同的数学手段。

6. 结果验证:学生需要对所建立的模型进行验证,并分析模型的适用性和局限性。

引导学生思考模型是否符合实际情况,提出改进的建议。

通过结果验证,帮助学生加深对数学知识和方法的理解。

二、数学建模活动的实施效果1. 提高学生的数学能力:数学建模活动能够培养学生的数学思维和解决实际问题的能力。

通过深入的数据收集、分析和模型建立,学生将掌握更多的数学知识和技巧,并能将其应用到实际问题中。

2. 培养学生的团队合作精神:数学建模活动通常需要学生进行小组合作。

学生在合作中相互交流、合作共赢,在解决实际问题的过程中培养了团队合作精神和集体意识。

3. 增强学生的创新意识:数学建模活动要求学生从多个角度思考和解决问题,培养了他们的创新思维和能力。