中国近三百年学术史 钱穆的代表作

- 格式:docx

- 大小:36.84 KB

- 文档页数:1

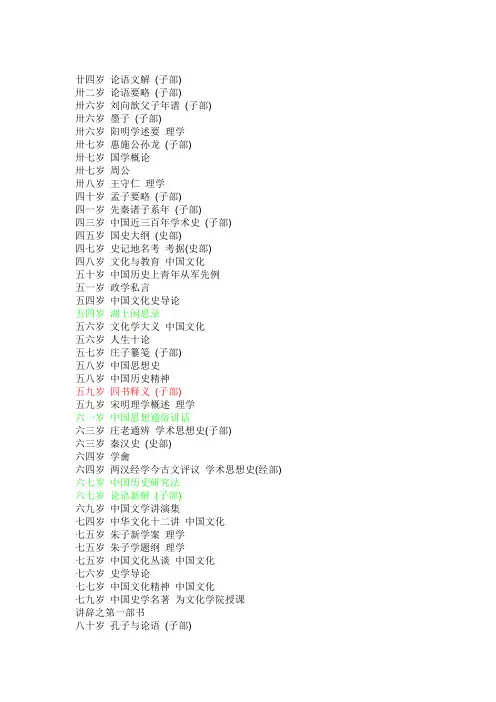

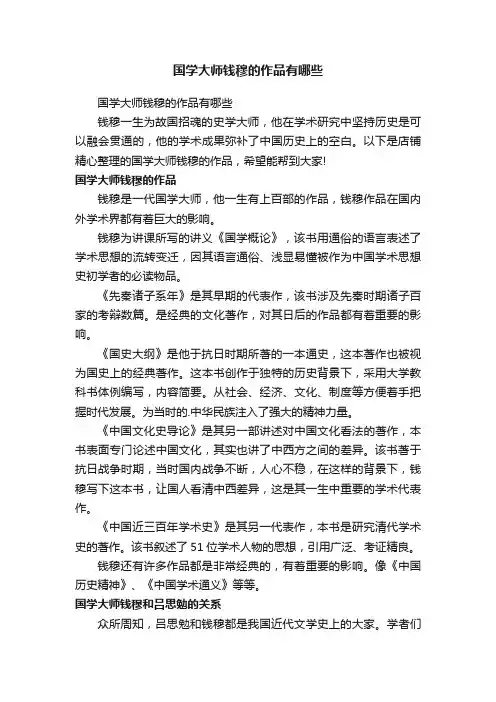

廿四岁论语文解(子部)卅二岁论语要略(子部)卅六岁刘向歆父子年谱(子部)卅六岁墨子(子部)卅六岁阳明学述要理学卅七岁惠施公孙龙(子部)卅七岁国学概论卅七岁周公卅八岁王守仁理学四十岁孟子要略(子部)四一岁先秦诸子系年(子部)四三岁中国近三百年学术史(子部)四五岁国史大纲(史部)四七岁史记地名考考据(史部)四八岁文化与教育中国文化五十岁中国历史上青年从军先例五一岁政学私言五四岁中国文化史导论五四岁湖上闲思录五六岁文化学大义中国文化五六岁人生十论五七岁庄子纂笺(子部)五八岁中国思想史五八岁中国历史精神五九岁四书释义(子部)五九岁宋明理学概述理学六一岁中国思想通俗讲话六三岁庄老通辨学术思想史(子部)六三岁秦汉史(史部)六四岁学龠六四岁两汉经学今古文评议学术思想史(经部) 六七岁中国历史研究法六七岁论语新解(子部)六九岁中国文学讲演集七四岁中华文化十二讲中国文化七五岁朱子新学案理学七五岁朱子学题纲理学七五岁中国文化丛谈中国文化七六岁史学导论七七岁中国文化精神中国文化七九岁中国史学名著为文化学院授课讲辞之第一部书八十岁孔子与论语(子部)八十岁孔子传(子部)八十岁理学六家诗钞(集部)八二岁中国学术思想史论丛学术思想史八二岁灵魂与心学术思想史八四岁从中国历史来看中国民族性及中国文化中国文化八五岁历史与文化论丛中国文化八五岁世界局势与中国文化中国文化八七岁国史新论八七岁中国历代政治得失八七岁双溪独语为文化学院授课讲辞之第二部书八八岁古史地理论丛考据八八岁中国文学论丛八八岁中国学术通义学术思想史八九岁宋代理学三书随札理学八九岁八十忆双亲、师友杂忆合刊九二岁晚学盲言九五岁新亚遗铎九五岁民族与文化中国文化九五岁中国史学发微现代中国学术论衡(民国八四年初版)中国历史地理概论绿色代表手头有红色首图开始借阅。

三一文库()〔国学大师钱穆一生的故事〕钱穆(1895年7月30日(距今121年)-1990年8月30日),,原名恩,字宾四,江苏无锡人,历史学家,儒学学者,教育家。

钱穆自幼以中国读书人之本色,独立苦学,外绝声华,内无假借,30年来,学问局面一步开展一步,而一直与中国甲午战败以来之时代忧患共终始。

今天小编就来分享一下国学大师钱穆一生的故事,相信各位读者会有兴趣。

▲国学大师钱穆一生的故事钱穆(1895-1990),江苏无锡县人,字宾四,1895年7月30日生于江苏省无锡县延祥乡啸傲泾七房桥村的一个贫寒书香之家。

他天赋聪悟,7岁入私塾,10岁进无锡荡口镇华子才创办的果育小学读书。

1906年其父病逝,家徒壁立,寡母及兄弟四人,靠本族怀海义庄抚恤为生。

其间他就读中学,至1911年秋,辛亥革命爆发,学校被迫解散,遂致辍学。

1912年,因家境贫寒,升学无望,钱穆想通过教书自学谋求出路,遂应聘到小学任教,开始了乡间教书手涯。

在以后的十年中,他读了《孟子》、《史记》,毛奇龄的《四书改错》,章学诚的《文史通义》,夏曾佑的《中国历史教科书》,马建忠等的《马氏文通》,孙诒让的《墨子闲诂》,康有为的《新学伪经考》等等名著,为以后的学术思想的形成奠定了良好的基础。

自1922年始,他开始在厦门、无锡、苏州等地任中学教师,教授国文、文字学、《论语》、《孟子》、《国学概论》等课程,由于教者要自编讲义,故在讲《论语》时,“考孔子生卒行事,始有意作《先秦诸子系年》”。

所讲授的讲义,除文字学外,其他的如《论语要略》、《孟子要略》、《国学概论》等,后经改定均已出版。

1927年秋,钱穆应汪典存之邀,任教于苏州省立中学,并与吴梅相识。

此间,在课外的研究工作为撰述《先秦诸子系年》。

1930年春,应顾颉刚之请,钱穆把撰好的《刘向歆父子年谱》一文寄给他,顾氏看后,并不介意其观点与自己意见相左,把此文刊载在同年《燕京学报》第七期上。

正是这篇文章确立了钱穆在国内学术界的地位。

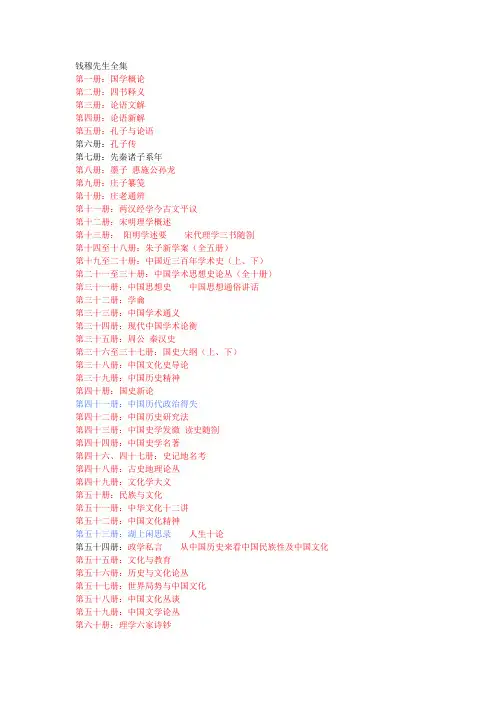

钱穆先生全集第一册:国学概论第二册:四书释义第三册:论语文解第四册:论语新解第五册:孔子与论语第六册:孔子传第七册:先秦诸子系年第八册:墨子惠施公孙龙第九册:庄子纂笺第十册:庄老通辨第十一册:两汉经学今古文平议第十二册:宋明理学概述第十三册:阳明学述要宋代理学三书随劄第十四至十八册:朱子新学案(全五册)第十九至二十册:中国近三百年学术史(上、下)第二十一至三十册:中国学术思想史论丛(全十册)第三十一册:中国思想史中国思想通俗讲话第三十二册:学龠第三十三册:中国学术通义第三十四册:现代中国学术论衡第三十五册:周公秦汉史第三十六至三十七册:国史大纲(上、下)第三十八册:中国文化史导论第三十九册:中国历史精神第四十册:国史新论第四十一册:中国历代政治得失第四十二册:中国历史研究法第四十三册:中国史学发微读史随劄第四十四册:中国史学名著第四十六、四十七册:史记地名考第四十八册:古史地理论丛第四十九册:文化学大义第五十册:民族与文化第五十一册:中华文化十二讲第五十二册:中国文化精神第五十三册:湖上闲思录人生十论第五十四册:政学私言从中国历史来看中国民族性及中国文化第五十五册:文化与教育第五十六册:历史与文化论丛第五十七册:世界局势与中国文化第五十八册:中国文化丛谈第五十九册:中国文学论丛第六十册:理学六家诗钞第六十一册:灵魂与心第六十二册:双溪独语第六十三、六十四册:晚学盲言(上、下)第六十五册:新亚遗铎第六十六册:八十忆双亲师友杂忆合刊第六十七、六十八册:讲堂遗录第六十九册:素书楼余沈第七十册:总目。

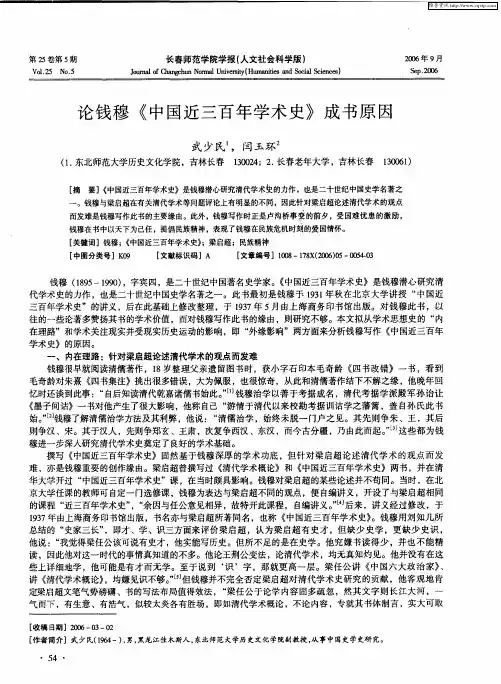

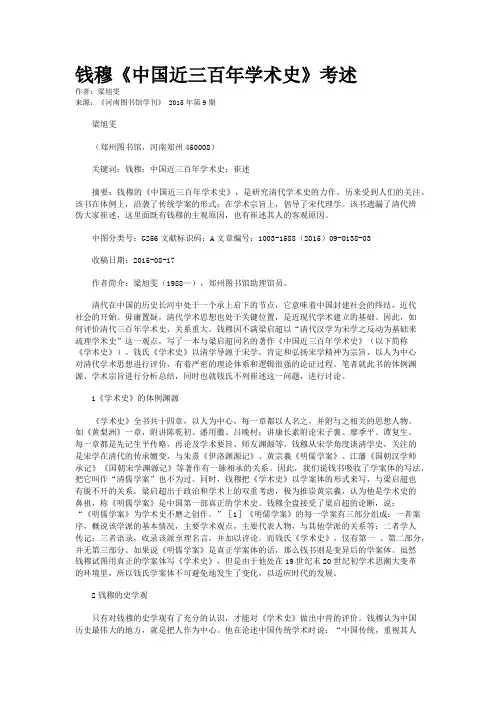

钱穆《中国近三百年学术史》考述作者:梁旭雯来源:《河南图书馆学刊》 2015年第9期梁旭雯(郑州图书馆,河南郑州450008)关键词:钱穆;中国近三百年学术史;崔述摘要:钱穆的《中国近三百年学术史》,是研究清代学术史的力作,历来受到人们的关注。

该书在体例上,沿袭了传统学案的形式;在学术宗旨上,倡导了宋代理学。

该书遗漏了清代辨伪大家崔述,这里面既有钱穆的主观原因,也有崔述其人的客观原因。

中图分类号:G256文献标识码:A文章编号:1003-1588(2015)09-0138-03收稿日期:2015-08-17作者简介:梁旭雯(1988—),郑州图书馆助理馆员。

清代在中国的历史长河中处于一个承上启下的节点,它意味着中国封建社会的终结,近代社会的开始。

毋庸置疑,清代学术思想也处于关键位置,是近现代学术建立的基础。

因此,如何评价清代三百年学术史,关系重大。

钱穆因不满梁启超以“清代汉学为宋学之反动为基础来疏理学术史”这一观点,写了一本与梁启超同名的著作《中国近三百年学术史》(以下简称《学术史》)。

钱氏《学术史》以清学导源于宋学,肯定和弘扬宋学精神为宗旨,以人为中心对清代学术思想进行评价,有着严密的理论体系和逻辑很强的论证过程。

笔者就此书的体例渊源、学术宗旨进行分析总结,同时也就钱氏不列崔述这一问题,进行讨论。

1《学术史》的体例渊源《学术史》全书共十四章,以人为中心,每一章都以人名之,并附与之相关的思想人物。

如《黄梨洲》一章,附讲陈乾初、潘用徽、吕晚村;讲康长素附论宋子襄、廖季平、谭复生。

每一章都是先记生平传略,再论及学术要旨、师友渊源等。

钱穆从宋学角度谈清学史,关注的是宋学在清代的传承嬗变,与朱熹《伊洛渊源记》、黄宗羲《明儒学案》、江藩《国朝汉学师承记》《国朝宋学渊源记》等著作有一脉相承的关系。

因此,我们说钱书吸收了学案体的写法,把它叫作“清儒学案”也不为过。

同时,钱穆把《学术史》以学案体的形式来写,与梁启超也有脱不开的关系。

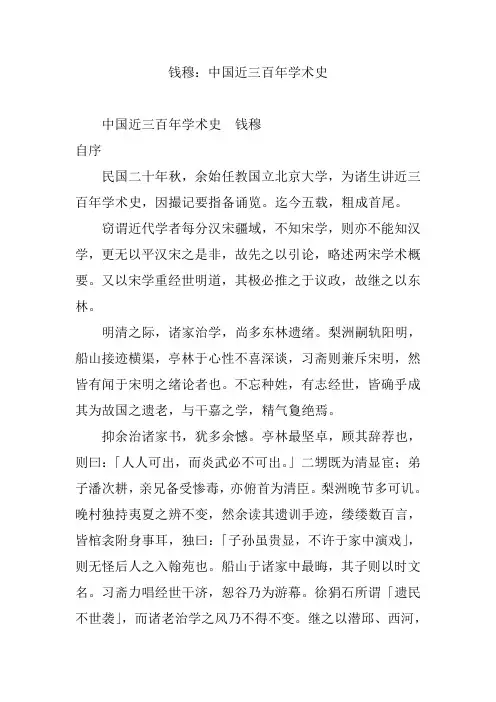

钱穆:中国近三百年学术史中国近三百年学术史钱穆自序民国二十年秋,余始任教国立北京大学,为诸生讲近三百年学术史,因撮记要指备诵览。

迄今五载,粗成首尾。

窃谓近代学者每分汉宋疆域,不知宋学,则亦不能知汉学,更无以平汉宋之是非,故先之以引论,略述两宋学术概要。

又以宋学重经世明道,其极必推之于议政,故继之以东林。

明清之际,诸家治学,尚多东林遗绪。

梨洲嗣轨阳明,船山接迹横渠,亭林于心性不喜深谈,习斋则兼斥宋明,然皆有闻于宋明之绪论者也。

不忘种姓,有志经世,皆确乎成其为故国之遗老,与干嘉之学,精气夐绝焉。

抑余治诸家书,犹多余憾。

亭林最坚卓,顾其辞荐也,则曰:「人人可出,而炎武必不可出。

」二甥既为清显宦;弟子潘次耕,亲兄备受惨毒,亦俯首为清臣。

梨洲晚节多可讥。

晚村独持夷夏之辨不变,然余读其遗训手迹,缕缕数百言,皆棺衾附身事耳,独曰:「子孙虽贵显,不许于家中演戏」,则无怪后人之入翰苑也。

船山于诸家中最晦,其子则以时文名。

习斋力唱经世干济,恕谷乃为游幕。

徐狷石所谓「遗民不世袭」,而诸老治学之风乃不得不变。

继之以潜邱、西河,此国亡不复后之所谓考据学也。

复继之以穆堂、谢山,此国亡不复后之所谓义理学也。

彼其所以与晚明诸遗老异者,岂不在朝廷哉!岂不在朝廷之刀锯鼎镬、富贵利达哉!乾隆御制书程颐论经筵剳子后有云:「夫用宰相者,非人君其谁乎?使为人君者,但深居高处,自修其德,惟以天下之治乱付之宰相,己不过问,幸而所用若韩、范,犹不免有上殿之相争;设不幸而所用若王、吕,天下岂有不乱者!此不可也。

且使为宰相者,居然以天下之治乱为己任,而目无其君,此尤大不可也。

」夫不为相则为师,得君行道,以天下为己任,此宋明学者帜志也。

今曰「以天下治乱为己任尤大不可」,无怪干嘉学术一趋训诂考订,以古书为消遣神明之林囿矣。

于此而趋风气,趁时局,则治汉学者必以诋宋学为门面,而戴东原氏为其魁杰。

起而纠谬绳偏,则有章实斋,顾曰:「六经皆史,皆先王之政典。

」然为之君者既不许其以天下治乱为己任,充实斋论学之所至,亦适至于游幕教读而止,乌足以上媲王介甫、程叔子之万一耶!嘉道之际,在上之压力已衰,而在下之衰运亦见。

国学大师钱穆的作品有哪些国学大师钱穆的作品有哪些钱穆一生为故国招魂的史学大师,他在学术研究中坚持历史是可以融会贯通的,他的学术成果弥补了中国历史上的空白。

以下是店铺精心整理的国学大师钱穆的作品,希望能帮到大家!国学大师钱穆的作品钱穆是一代国学大师,他一生有上百部的作品,钱穆作品在国内外学术界都有着巨大的影响。

钱穆为讲课所写的讲义《国学概论》,该书用通俗的语言表述了学术思想的流转变迁,因其语言通俗、浅显易懂被作为中国学术思想史初学者的必读物品。

《先秦诸子系年》是其早期的代表作,该书涉及先秦时期诸子百家的考辩数篇。

是经典的文化著作,对其日后的作品都有着重要的影响。

《国史大纲》是他于抗日时期所著的一本通史,这本著作也被视为国史上的经典著作。

这本书创作于独特的历史背景下,采用大学教科书体例编写,内容简要。

从社会、经济、文化、制度等方便着手把握时代发展。

为当时的.中华民族注入了强大的精神力量。

《中国文化史导论》是其另一部讲述对中国文化看法的著作,本书表面专门论述中国文化,其实也讲了中西方之间的差异。

该书著于抗日战争时期,当时国内战争不断,人心不稳,在这样的背景下,钱穆写下这本书,让国人看清中西差异,这是其一生中重要的学术代表作。

《中国近三百年学术史》是其另一代表作,本书是研究清代学术史的著作。

该书叙述了51位学术人物的思想,引用广泛、考证精良。

钱穆还有许多作品都是非常经典的,有着重要的影响。

像《中国历史精神》、《中国学术通义》等等。

国学大师钱穆和吕思勉的关系众所周知,吕思勉和钱穆都是我国近代文学史上的大家。

学者们将吕思勉、钱穆、陈寅恪、陈垣称为“现代史学四大家”,作为现代史学大家他们将中国现代史学学脉传承了下来!吕思勉,字诚之,出生于一个书香门第,少年是授教于父母师友,学成后在常州溪山执教。

钱穆是吕思勉其中一位学生。

所谓“师者,传道授业解惑也”,吕思勉作为新式学堂的老师在执教时有自己独特的教学方式:一次考试总共有四道题,钱穆对于其中一道题有自己深刻的见解不知不觉写了一千多字,交卷时才发现还有三道题没写只能空着交卷。

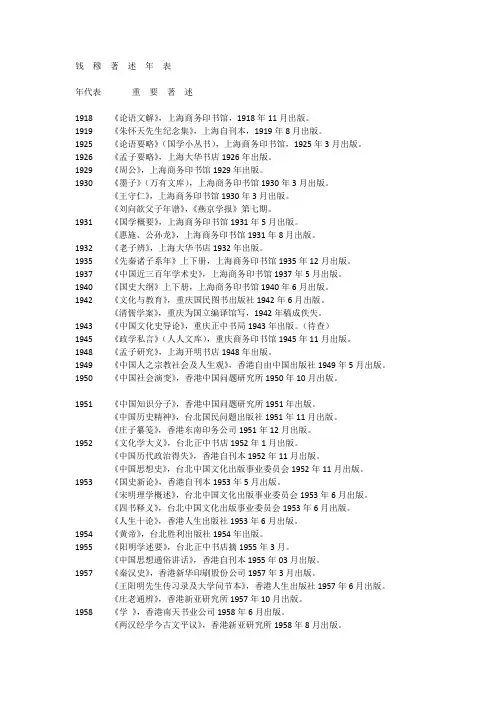

钱穆著述年表年代表重要著述1918 《论语文解》,上海商务印书馆,1918年11月出版。

1919 《朱怀天先生纪念集》,上海自刊本,1919年8月出版。

1925 《论语要略》(国学小丛书),上海商务印书馆,1925年3月出版。

1926 《孟子要略》,上海大华书店1926年出版。

1929 《周公》,上海商务印书馆1929年出版。

1930 《墨子》(万有文库),上海商务印书馆1930年3月出版。

《王守仁》,上海商务印书馆1930年3月出版。

《刘向歆父子年谱》,《燕京学报》第七期。

1931 《国学概要》,上海商务印书馆1931年5月出版。

《惠施、公孙龙》,上海商务印书馆1931年8月出版。

1932 《老子辨》,上海大华书店1932年出版。

1935 《先秦诸子系年》上下册,上海商务印书馆1935年12月出版。

1937 《中国近三百年学术史》,上海商务印书馆1937年5月出版。

1940 《国史大纲》上下册,上海商务印书馆1940年6月出版。

1942 《文化与教育》,重庆国民图书出版社1942年6月出版。

《清儒学案》,重庆为国立编译馆写,1942年稿成佚失。

1943 《中国文化史导论》,重庆正中书局1943年出版。

(待查)1945 《政学私言》(人人文库),重庆商务印书馆1945年11月出版。

1948 《孟子研究》,上海开明书店1948年出版。

1949 《中国人之宗教社会及人生观》,香港自由中国出版社1949年5月出版。

1950 《中国社会演变》,香港中国问题研究所1950年10月出版。

1951 《中国知识分子》,香港中国问题研究所1951年出版。

《中国历史精神》,台北国民问题出版社1951年11月出版。

《庄子纂笺》,香港东南印务公司1951年12月出版。

1952 《文化学大义》,台北正中书店1952年1月出版。

《中国历代政治得失》,香港自刊本1952年11月出版。

《中国思想史》,台北中国文化出版事业委员会1952年11月出版。

秦汉史研究一、钱穆并称为"史学四大家。

社会﹑奴隶社会﹑封建社会和近代半殖民地半封建社会的历史﹐进行了广泛而艰苦的探讨﹐从经济史﹑社会通史﹑思想史﹑民族史等方面构成了一个体系﹐为中国马克思主义史学的建立和发展以及民族史研究作出了贡献。

﹑《史论集》﹑《吕振羽史论选集》﹑《中国历史讲稿》等四、吕思勉毕生致力于历史研究和历史教育工作,先后在常州府中学堂、南通国文专修科、上海私立甲种思勉读史札记》等。

五、林剑鸣自70年代初致力於秦汉史研究,著有《秦史稿》、《秦汉史》、《简牍概述》、《秦国发展史》、《秦汉社会文明》、《汉武帝》、《法与中国社会》、《中国古代史》第一卷(主编)等六、林甘泉中国当代著名的马克思主义史学家、古代经济史学家和秦汉史学家。

曾任中国社会科学院历史研究所所长、中国社会科学院学部委员等职。

从事秦汉史、土地制度史、经济史、史学理论的研究。

曾参加郭沫若主编的《中国史稿》撰写工作,是第二、三册主要执笔人。

著有《中国古代政治文化论稿》、《林甘泉文集》,主编《中国经济通史·秦汉经济卷》、《中国封建土地制度史》第一卷、《郭沫若与中国史学》、《中国历史大辞典·秦汉史》、《中国大百科七、安作璋中共党员,教授,博士生导师。

著名历史学家。

1951年齐鲁大学文学院历史系毕业。

曾任中国秦汉史研究会副会长、山东历史学会副会长等职务。

从事中国古代史、秦汉史、山东地方史、齐鲁文化史、历史文献学的教学与研究工作。

中国秦汉史研究会创始人之一,被誉为秦汉史大家。

主要著作有:《汉史初探》、《两汉与西域关系史》、《班固评传》、《秦汉农民战争史料汇编》、《秦汉官制史稿》(合著)、《秦汉官吏法研究》(合著)、《学史集》、《秦始皇帝大传》(合著)、《刘邦评传》(合著,后增订为《汉高帝大传》)、《汉武帝大传》(合著)、《汉光武帝大传》(合著)等,其中6部由中华书局出版。

八、周天游硕士学位。

1982年3月毕业后,留校任教,博士生导师,先后任历史系古籍整理教研室主任、历史系副主任、教授、西北大学古籍整理研究所所长和西北大学图书馆馆长等职,原陕西历史博物馆馆长。

“惟知之深,故爱之切。

若一民族对其已往历史无所了知,此必为无文化之民族。

”是哪位学者所说A.梁漱溟B.陈寅恪C.钱穆D.柳诒徵答案:C钱穆扩展资料出自—钱穆先生《国史大纲》惟知之深,故爱之切。

若一民族对其已往历史无所了知,此必为无文化之民族。

此民族中之分子,对其民族,必无甚深之爱,必不能为其民族真奋斗而牺牲,此民族终将无争存于并世之力量。

今国人方蔑弃其本国已往之历史,以为无足重视;既已对其民族已往文化,懵无所知,而犹空呼爱国。

此其为爱,仅当于一种商业之爱,如农人之爱其牛。

彼仅知彼之身家地位有所赖于是,彼岂复于其国家有逾此以往之深爱乎!凡今之断脰决胸而不顾,以效死于前敌者,彼则尚于其国家民族已往历史,有其一段真诚之深爱;彼固以为我神州华裔之生存食息于天壤之间,实自有其不可辱者在也。

欲其国民对国家有深厚之爱情,必先使其国民对国家已往历史有深厚的认识。

欲其国民对国家当前有真实之改进,必先使其国民对国家已往历史有真实之了解。

我人今日所需之历史知识,其要在此。

——钱穆先生《国史大纲》钱穆(1895年7月30日—1990年8月30日),字宾四,笔名公沙、梁隐、与忘、孤云,晚号素书老人、七房桥人,斋号素书堂、素书楼。

江苏无锡人,吴越太祖武肃王钱镠之后。

中国近现代历史学家、思想家、教育家,国学大师。

中央研究院院士,故宫博物院特聘研究员。

自民国元年(1912年)始,钱穆在乡村任小学教师。

民国十一年(1922年)后,在厦门、无锡、苏州等地任中学教师。

民国十九年(1930年),由顾颉刚推介,被聘为燕京大学国文讲师,跻身学术界。

抗战前,任燕京大学、北京大学、清华大学、北平师范大学教授,讲授学术思想史,确立学术地位。

抗战时,随北大南渡,著《国史大纲》,并先后在西南联合大学、齐鲁大学、武汉大学、浙江大学、华西大学、四川大学主讲文史课程。

抗战后,执教于昆明五华书院、云南大学、江南大学、广州私立华侨大学。

[2] 1949年赴香港,创办新亚书院(港中大创始书院)。

钱穆著作1918 《论语文解》,上海商务印书馆,1918年11月出版。

1919 《朱怀天先生纪念集》,上海自刊本,1919年8月出版。

1925 《论语要略》(国学小丛书),上海商务印书馆1925年3月出版。

1926 《孟子要略》,上海大华书局1926年出版。

1930 《墨子》(万有文库),上海商务印书馆1930年3月出版。

《王守仁》,上海商务印书馆1930年3月出版。

《刘向歆父子年谱》,《燕京学报》第七期。

1931 《国学概论》,上海商务印书馆1931年5月出版。

《惠施公孙龙》,上海商务印书馆1931年8月出版。

《周公》,上海商务印书馆1931年出版。

1932 《老子辨》,上海大华书局1932年出版。

1935 《先秦诸子系年》上下册,上海商务印书馆1935年12月出版。

1937 《中国近三百年学术史》,上海商务印书馆1937年5月出版。

1940 《国史大纲》上下册,上海商务印书馆1940年6月出版。

1942 《文化与教育》,重庆国民出版社1942年6月出版。

1943 《中国文化史导论》,重庆正中书局1943年出版(待查)。

《清儒学案》全稿成后,被国立编译馆遗失,幸留有序目。

1945 《政学私言》(人人文库),重庆商务印书馆1945年11月出版。

1948 《孟子研究》,上海开明书店1948年出版。

1949 《中国人之宗教社会及人生观》,台北自由中国出版社1949年5月出版。

1950 《中国社会演变》,台北中国问题研究所1950年10月出版。

1951 《中国知识分子》,香港中国问题研究所1951年出版。

《中国历史精神》,台北国民出版社1951年11月出版。

《庄子纂笺》,香港东南出版社1951年12月出版。

1952 《文化学大义》,台北正中书局1952年1月出版。

《中国历代政治得失》,香港自刊本1952年11月出版。

《中国思想史》,台北中华文化出版事业委员会1952年11月出版。

1953 《国史新论》,香港自刊本1953年5月出版。

国学大师钱穆的生平简介钱穆(1895年7月30日-1990年8月30日),现代历史学家,国学大师。

下面就随店铺一起来了解下国学大师钱穆的生平介绍吧!国学大师钱穆的生平介绍家世背景父亲钱承沛考中秀才后,因体弱多病,无意科名。

但对两个儿子却寄予厚望,希望他们能读书入仕。

钱穆7岁那年,被送到私塾读书。

12岁时,41岁的父亲撒手尘世。

母亲宁愿忍受孤苦,也不让孩子辍学,于是钱穆得以继续就读。

1895年(清光绪廿一年),生于今江苏省无锡市。

早年求学1901年,入私塾读书。

1904年,进果育小学就读。

1905年,父逝。

1906年,入常州中学堂。

1910年,转入南京私立钟英中学,逢武昌起义,学校停办,遂辍学。

开始执教1911年,任教无锡秦家渠三兼小学,为教学生涯之始。

1918年,任教鸿模学校,即原果育小学,出版《论语文解》。

1919年,任后宅泰伯市初小校长。

1922年,赴厦门任教集美学校为任职中学教师之始。

1923年,任教江苏省无锡第三师范学校。

1927年,转任教苏州中学。

1928年,妻殁、儿殇、兄亡连遭三丧。

1930年,因发表《刘向歆父子年谱》成名,被顾颉刚推荐,聘为燕京大学国文讲师。

钱穆居北平八年,授课于燕京大学、北京大学等名校,并在清华、北师大兼课,与学术界友人时相切磋。

1937年抗战军兴,辗转任教于西南联大、齐鲁大学、武汉大学、华西大学、四川大学等高校。

撰写《国史大纲》,采取绵延的观点了解历史之流,坚持国人必对国史具有温情和敬意,以激发对本国历史文化爱惜保护之热情与挚意,阐扬民族文化史观,被公推为中国通史最佳著作。

1944年,撰文《中国历史上青年从军先例》号召知识分子投笔从戎。

1946年,赴昆明任教五华学院、兼任云南大学。

1948年,任无锡江南大学文学院院长,课余撰《湖上闲思录》。

1948年,新任苏州城防司令孙鼎宸(孙鼎宸乃王耀武舅子)数次访问钱穆。

1949年4月,与江南大学同仁唐君毅一起应广州私立华侨大学校长王淑陶之邀,从无锡南下广州。

读钱穆《国史新论》有感——中国古代选官制度及封建专制浅谈葛喜生钱穆(1895-1990)江苏无锡人,系吴越国太祖武肃王钱鏐之后,近现代著名的历史学家、国学大师,堪称自学成才而荣登中国最高学府历史教授宝位的奇才。

著作等身,著有《中国近三百年学术史》、《国史大纲》、《先秦诸子系年》、《中国思想史》、《国史新论》、《中国历史研究法》、《朱子新学案》、《中国史学名著》、《孔子与春秋》、《论语新解》、《古史地理论丛》等,其夫人及门生整理结集的《钱宾四先生全集》凡1700万言。

早年因《刘向、歆父子年谱》出名,被著名历史学家顾颉刚赏识推荐至燕京大学教国文,后又任教于北京大学、西南联合大学、齐鲁大学国学研究所、华西大学、四川大学、云南大学教授历史,大陆解放后赴香港任亚洲文商学院院长,后创办新亚书院。

为香港大学、美国耶鲁大学名誉博士。

1967年受蒋介石之邀定居台湾台北,去世后骨灰撒在太湖之滨魂归故里。

钱穆一生致力于历史学教育、研究和弘扬国学精神,年逾八旬双目失明仍治学著述不辍,此精神令人十分敬佩。

窃慕钱先生大名,购《国史新论》(三联书店,2005年2月北京第二版)拜读。

一口气读了《中国社会演变》等篇,觉得钱穆把握中国历史社会的特点比较到位,故在中西方社会对比方面还是有自己的见地。

虽然他对中国古代历史了解得比较多、比较深,对各时期历史的特点归纳分析比较精当,但是,由于他缺乏历史唯物主义观点,所以,看问题常常只是浮于表面而没有深入本质。

例如,他认为中国的封建社会不同于西方的封建社会,中国的封建社会仅存于夏商周,是自上而下的分封,西方的封建社会则是由下而上的契约式的,实不知他已将形式代替了本质内容,特别是他的封建社会的概念并不是唯物史观的封建社会概念,夏商周实际上是奴隶制社会。

他没有生产力和生产关系的正确认识,认为全国人民都在同一个法律下生活,在法律上是平等的,平民可以经举贤良、察孝廉或参加科举考试而走上仕途、登上政治舞台。

中国近三百年学术史钱穆的代表作

钱穆是中国近三百年学术史所留下来的英雄人物,他的代表作“清史稿”更是深受学术界人士和一般民众的赞赏与喜爱。

“清史稿”就如其名,记载了从明末到清末的中国历史,共有五卷书,内容涉及政治、文化、经济、关系等等。

这部书与后世的相关研究书籍相比,叙事风格更加细腻,通俗易懂,具有鲜明的时效性和历史价值。

钱穆把历史叙述和事实分析结合起来,给人以历史全貌、客观真实的洞见,深深激发了读者的学识胆略,令他们在思索历史的过程中,从容地面对新世界,欣赏新时代。

钱穆以其“清史稿”被学者们誉为博大精深的旧史书,因此传至今也是学术界人士,以及文化界的必读之作,而可以说没有一部作品比“清史稿”的影响力更大了。

但不仅如此,钱穆还是一位崇尚知行合一的思想家,他反复强调,只有将知识用于实践,将经验归结于知识,才能有效地传播学术思想,促进社会发展。

钱穆是中国近三百年学术史的杰出人物,他完整地记述了中国古未见文字记载的历史,其作品已经成为经典著作,在学术界和文化界引起了广泛的关注。

他还是一位崇尚知行合一的思想家,他提醒我们,知识真正发挥作用时,就是融入到做实际行动中去,从而推动社会的发展壮大。