肠易激综合征

- 格式:doc

- 大小:312.50 KB

- 文档页数:10

肠易激综合征的最佳治疗方案肠易激综合征(IBS)是一种常见的消化系统疾病,其症状包括腹痛、腹泻、便秘和胀气。

这些症状可能会对患者的生活质量造成严重影响,因此寻找最佳治疗方案对于缓解症状、改善生活质量至关重要。

首先,对于肠易激综合征的治疗,饮食调整是至关重要的一环。

患者应避免食用可能引起症状加重的食物,如辛辣食物、咖啡因、酒精和高脂肪食物。

同时,增加膳食纤维的摄入,可以帮助缓解便秘症状。

此外,规律饮食和避免过度进食也是非常重要的。

其次,药物治疗在肠易激综合征的治疗中扮演着重要的角色。

针对腹痛和腹泻症状,可以使用止痛药和抗腹泻药进行治疗。

对于便秘型肠易激综合征,可以考虑使用轻泻剂来帮助排便。

此外,益生菌和益生元的补充也被认为有助于调节肠道菌群,改善症状。

除了饮食调整和药物治疗,心理治疗也被证实对肠易激综合征患者有益。

压力和焦虑往往会加重症状,因此学会应对压力、放松身心、保持良好的心态对于缓解肠易激综合征症状至关重要。

心理治疗包括认知行为疗法、放松训练和心理咨询等,可以帮助患者更好地应对症状。

此外,运动也被认为对缓解肠易激综合征症状有一定帮助。

适量的运动可以促进肠道蠕动,有助于改善便秘症状,并且可以缓解压力和焦虑,对于改善整体症状有积极的作用。

综上所述,肠易激综合征的最佳治疗方案是综合治疗。

饮食调整、药物治疗、心理治疗和运动相结合,可以帮助患者有效缓解症状,改善生活质量。

然而,每位患者的情况可能有所不同,因此在选择治疗方案时应该根据个体情况进行调整,最终找到最适合自己的治疗方案。

希望本文所述内容对于肠易激综合征患者有所帮助。

肠易激综合征的症状与诊断肠易激综合征(Irritable Bowel Syndrome,IBS)是一种常见的胃肠道功能紊乱疾病。

它以腹痛、腹胀、便秘或腹泻等胃肠道症状为主,严重影响患者的生活质量。

本文将详细介绍肠易激综合征的常见症状以及临床诊断的方法。

一、症状描述1. 腹痛与腹胀肠易激综合征的患者常常会出现腹痛和腹胀的症状。

腹痛通常为隐痛或绞痛的感觉,多出现在左下腹部。

腹胀则常伴随着腹痛,患者感觉腹部充气、鼓胀,常需要频繁排气或放屁。

2. 改变排便习惯肠易激综合征的患者往往会出现排便习惯的改变。

在某些情况下,便秘可能是主要症状,患者常常感觉排便不畅或需用力排便,但排出的粪便量少。

而在另一些情况下,患者可能会出现腹泻,伴有大便频繁、稀软或水样便的特点。

3. 其他胃肠道症状除了上述主要症状外,肠易激综合征的患者还可能出现其他胃肠道症状。

例如,部分患者会出现食欲不振、恶心、呕吐等消化不良症状。

另外,有些患者还可能伴有胃灼热、胃酸倒流等胃食管反流症状。

二、临床诊断方法1. 临床症状分析对于疑似肠易激综合征的患者,医生需要详细了解患者的病史、症状及其持续时间、加重因素等。

通过与患者的交流,医生可以初步判断患者是否符合肠易激综合征的临床诊断标准。

2. 排除其他疾病由于肠易激综合征的症状与其他胃肠道疾病的症状相似,因此需要排除其他疾病的可能性。

医生可能会进行一系列实验室检查、影像学检查和内窥镜检查等,以排除肠道炎症、感染、结构性病变和肿瘤等病因。

3. 按罗马Ⅳ标准进行诊断目前,临床上使用的是罗马Ⅳ标准对肠易激综合征进行诊断。

罗马Ⅳ标准主要依据患者的症状特点进行分类,包括腹痛或不适的存在时间、与排便有关的症状的频率和描述等。

根据不同的症状组合,可以确定患者是否符合肠易激综合征的诊断标准。

4. 心理评估肠易激综合征与患者的心理状态密切相关,患者可能伴有焦虑、抑郁等情绪问题。

因此,心理评估也是诊断肠易激综合征的一项重要措施。

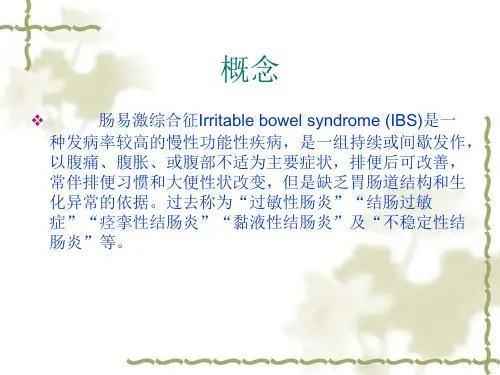

肠道易激综合征肠道易激综合征〔irritable boewl syndrome,IBS〕是临床上最常见的一种肠道功能性疾病,是一种特殊病理生理根底的,独立性的肠功能紊乱性疾病。

其特征是肠道壁无器质性病变,但整个肠道对刺激的生理反响有过度或反常现象。

表现为腹痛、腹泻或便秘或腹泻与便秘交替,有时粪中带有大量粘液。

WHO的CIOMS提出:IBS是适应精神紧张和刺激而产生的一种肠功能障碍的肠运动性疾病,常有痢疾感染史,检查无器质性疾患,临床表现为腹痛、胀痛、腹泻、便秘交替。

因此,患者的发病多以精神因素为背景,心理因素在本征的发生开展中起着重作用。

关于本征的命名,过去一直比拟混乱,曾有过多种名称,如结肠功能紊乱、粘液性结甩炎、过敏性结肠炎、痉挛性结肠炎、过敏性结肠综合征、激惹性肠综合征、肠应激综合征等。

近年来国内外学者倾向于肠道易综合征的命名。

本征属中医学泄泻、腹痛、便秘范畴。

1982年美国NIH学术用语委员会制定IBS的定义为,除外器质性病变,尚有以下特点:①腹痛通过排便减轻;②每年至少发生6次以上;③如果出现上述腹痛至少持续3周;④排除无痛性腹泻;⑤排除无痛性便秘。

即IBS为肠管机能亢进性疾病,并伴有腹泻和排便异常。

别称:心脏激症〔mucous enteritis〕;合并粘液性肠炎〔colica mucosa〕;粘液性腹痛〔irritable colon〕;过敏性结肠综合征〔irritable colon syndrome,ICS〕。

流行病学IBS可发生于任何年龄,以20~50岁为多,女性在20岁和50岁左右呈现顶峰,男性在30岁呈现顶峰,女性多于男性,约占3/4。

据Thomson报道,中产阶段比工人易患本征,其中精神紧张和孤独、心情不畅的家产主妇发病率偏高。

Nanda认为IBS患者约占世界人口的14%~22%,为消化门诊的一半;在英美所谓安康人群〔Non-patient population〕中约30%的具有胃肠道病症;张锦坤在2950名干部的体检中,发现712名具有胃肠道病症〔24.1%〕,其本病新医护人员256人中55人有胃肠道病症〔21.5%〕,在其胃肠专科门诊中有1/3以上的患者被认为系IBS或胃肠功能紊乱。

肠易激综合症肠易激综合症(irritablebowelsyndrome,IBS)指的是一组包括腹痛、腹胀、排便习惯改变和大便性状异常、粘液便等表现的临床综合症,持续存在或反复发作,经检查排除可以引起这些症状的器质性疾病。

本病是最常见的一种功能性肠道疾病,在普通人群进行问卷调查,有IBS症状者欧美报道为10%肠易激综合征缺乏公认的形态学、生化指标或基因异常的改变,其诊断只能基于症状学。

肠易激综合征被定义为由一组功能性肠紊乱组成的疾病状态,其症状主要为腹部不适并有排便功能紊乱。

根据罗马II共识报告意见,缺乏腹痛/不适(如功能性腹泻、功能性便秘、不明功能性肠紊乱和盆底共给失调)的功能性肠紊乱及缺乏功能性肠紊乱(如功能性腹痛和腹胀)的腹痛/不适应当作为不同的疾病加以诊断。

根据临床表现IBS分为三个亚型:腹泻型(D-IBS)、便秘型(C-IBS)和便秘腹泻交替型。

罗马I I诊断标准中不同亚型的划分使临床研究和临床疗效评价更加具有可操作性。

肠易激综合症肠易激综合征(IBS)的病因尚不明确,找不到任何解剖学的原因。

情绪因素、饮食、药物或激素均可促发或加重这种高张力的胃肠道运动。

有些患者有焦虑症;尤其是恐惧症,成年抑郁症和躯体症状化障碍。

然而,应激和情绪困扰并不总是伴有症状的发作和反复。

有些IBS患者表现有一种有获得性的异常病理行为,比如,他们倾向于将精神上的困扰表达为消化道的主诉,通常是腹痛,内科医生在评估I BS,尤其是有顽固性症状的患者时,应了解其有否无法解决的心理问题,包括性虐待和躯体恶习。

尚未清楚,可能与多种因素有关。

认为,IBS的病理生理学基础主要是胃肠动力学异常和内脏感觉异常,而造肠易激综合症成这些变化的机制则尚未阐明。

据认为精神心理障碍是IBS发病的重要因素。

一、胃肠动力学异常在生理状况下,结肠的基础电节律为慢波频率6次/分钟,IBS以便秘、腹痛为主者3次/分钟慢波频率明显增加。

二、内脏感知异常直肠气囊充气试验表明,IBS患者充气疼痛阈明显低于对照组。

肠易激综合征张亚历(主任医师)南方医科大学南方医院消化内科胃肠功能紊乱,以肚子痛为主者常为肠易激综合征,简称IBS,也就是肠子容易激动,容易受刺激痉挛引起腹痛。

过去这种病又称胃肠神经官能症,顾名思义也容易受情绪影响。

西医学名:肠易激综合征其他名称:简称IBS,胃肠神经官能症所属科室:内科 - 消化内科发病部位:胃肠部主要症状:腹痛,腹泻,失眠,焦虑主要病因:胃肠道动力异常,内脏感觉高敏感性多发群体:20~40岁中青年居多,女性多见传染性:无传染性疾病简介这种腹痛部位多不定,可以移动,以下腹和左下腹多见,多于排便、排气后缓解,无进行性加重,夜间睡眠后无症状。

腹泻常为少量稀散不成形便,可有排便较急迫或排便不尽感。

粪便多带有黏液,但无脓血。

部分患者腹泻与便秘交替,粪便干结,可呈羊粪状。

也有患者伴有明显的失眠、焦虑、抑郁等神经精神症状。

体格检查常无阳性发现,无固定压痛,有时左下腹可触及硬硬的“肿块”,部分还有压痛。

造成患者很紧张,以为长了肿瘤。

但与真正的肿块不同,这种肿块可消失,其实多为痉挛的肠管,由于本病缺乏特异性的体格检查和生化异常的标志,患者常反复检查又抱诉医生查不出病。

[1]发病原因肠易激综合征属胃肠道功能紊乱性疾病。

发病多与胃肠道动力异常或内脏感觉高敏感性有关。

人体肠管有5-6米长,盘曲于腹腔内,正常的肠管运动是沿着一个方向有节律的蠕动。

如果肠管蠕动太慢或不蠕动,肠管就会胀气,患者就会腹胀难受,甚至容易便秘,数天都解不出大便;如果有一段肠管绷得太紧,患者就会感觉腹痛难受或腹部不适,甚至可摸到绷紧的肠管以为是肿块。

如果肠管蠕动太快,患者就会表现为肚子咕咕叫,排便次数及肛门放屁较多。

医生往往会根据患者的表现判断是哪种肠功能紊乱。

内脏感觉高敏感性也就是有些人胃肠道比较“娇气”,肠管稍有蠕动异常容易引起不适的症状,也就是耐受性较差。

比如说有些人喝了10杯啤酒,肚子胀得象个球,但他还说不涨,还能继续喝几杯,这些人肠管敏感性低,能耐受;有些人只喝了1-2杯,就说肚子胀得厉害,不能再喝,这些人就是高敏感性。

肠易激综合症自愈方法肠易激综合症(IBS)是一种常见的消化系统疾病,其症状包括腹痛、腹泻、便秘和胀气等。

虽然肠易激综合症是一种慢性疾病,但是通过一些自愈方法,患者可以有效缓解症状,提高生活质量。

首先,饮食调整是缓解肠易激综合症症状的重要方法。

患者应该避免食用刺激性食物,如辛辣食物、咖啡和酒精等。

同时,增加膳食纤维的摄入可以帮助改善便秘症状,例如多食用蔬菜、水果和全谷类食物。

此外,患者还可以尝试低饱和脂肪饮食,减少对肠胃的刺激,从而缓解症状。

其次,生活方式的调整对缓解肠易激综合症也具有重要作用。

患者应该尽量减少压力和焦虑,因为情绪波动可能会加重症状。

可以通过运动、瑜伽和冥想等方式来放松身心,保持良好的心态。

此外,规律的作息时间和充足的睡眠也对改善症状有积极作用。

另外,草药疗法和中医理疗也是一些患者选择的自愈方法。

一些草药和中草药被认为对缓解肠易激综合症症状有一定的效果,如黄芪、白术、山楂等。

此外,针灸和推拿按摩也可以帮助调整肠胃功能,缓解症状。

除了以上方法,患者还可以尝试一些其他的自愈方法,如心理疗法、益生菌补充和药物治疗等。

心理疗法可以帮助患者调整情绪,改善心理健康,从而减轻症状。

益生菌可以帮助调整肠道菌群,改善肠胃功能。

对于严重症状的患者,医生的药物治疗也是必不可少的。

总之,肠易激综合症虽然是一种慢性疾病,但是通过合理的饮食、生活方式调整以及一些草药疗法和中医理疗,患者可以有效缓解症状,提高生活质量。

然而,每个人的情况都不同,患者在尝试自愈方法时应该根据自身情况选择适合自己的方法,并在医生的指导下进行。

希望每位患者都能找到适合自己的自愈方法,摆脱肠易激综合症的困扰。

肠易激综合征的治疗和改善方法肠易激综合征(Irritable Bowel Syndrome,IBS)是一种常见的功能性肠道紊乱性疾病,主要症状包括腹痛、腹胀、排便习惯改变等。

针对这一疾病,本文将介绍肠易激综合征的治疗和改善方法,以帮助患者减轻症状,提高生活质量。

一、药物治疗方法1. 益生菌类药物益生菌类药物是常用的缓解肠易激综合征症状的药物之一。

通过调节肠道菌群平衡,改善肠道功能,减轻腹痛、腹胀等症状。

常见的益生菌类药物包括乳酸菌、双歧杆菌等。

2. 抗生素类药物在某些情况下,抗生素也可以用于肠易激综合征的治疗。

一些研究表明,抗生素可能通过抑制细菌过度生长,改善肠道肌肉的运动,从而减轻症状。

然而,抗生素治疗需谨慎使用,必须在医生的指导下进行。

3. 抗痉挛药物抗痉挛药物常用于缓解肠道肌肉痉挛引起的腹痛、腹胀等症状。

常见的抗痉挛药物包括甲氧氯普胺、山莨菪碱等。

然而,抗痉挛药物仅能缓解症状,对病因本身无法产生治疗效果。

4. 促动力药物促动力药物可以促进肠道蠕动,加快粪便的通过,减轻排便不适等症状。

常用的促动力药物有莫沙必利、多塞平等。

二、改善生活方式1. 饮食调节合理饮食对于改善肠易激综合征的症状非常重要。

建议患者尽量避免食用辛辣、油腻、高纤维食物等,以免刺激肠道;同时要保持饮食规律,分多次进食,减少进食过快和过量所带来的不适。

2. 增加运动量适量的运动可以促进肠道蠕动,改善肠易激综合征的症状。

建议患者进行有氧运动,如散步、慢跑等,每周保持3-5次,每次持续30分钟左右。

3. 压力缓解压力是肠易激综合征的诱因之一,因此,有效缓解压力对于改善症状非常重要。

可以适当采取一些缓解压力的方法,如进行瑜伽、深呼吸、听音乐等。

4. 规律作息保持规律的作息时间,养成良好的睡眠习惯,对于缓解肠易激综合征症状有积极作用。

建议患者每天保持充足的睡眠时间,避免熬夜和短时睡眠。

三、替代疗法1. 中药治疗一些中草药被用于缓解肠易激综合征的症状。

肠易激综合征诊断标准概述肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是一种功能性肠道紊乱的疾病,常表现为腹痛、腹胀、腹泻或便秘等症状。

该症状在无明显病理结构异常的情况下出现,严重影响患者的生活质量。

为了准确诊断该疾病,国际上制定了肠易激综合征的诊断标准。

罗马Ⅳ标准罗马Ⅳ标准是目前国际上普遍采用的肠易激综合征的诊断标准,于2016年发布。

该标准明确了诊断IBS所需的主要症状、辅助症状、持续时间等要素。

主要症状根据罗马Ⅳ标准,诊断肠易激综合征至少需要符合以下两个主要症状:1.腹痛或腹不适:腹部疼痛、不适、疼痛轻重程度可变,通常缓解后再次出现;2.异常排便:包括腹泻、便秘或两者交替出现。

辅助症状在主要症状的基础上,还需要符合以下两个或更多个辅助症状:1.排便与腹痛之间的关系:排便后腹痛减轻或消失;2.排便的频率:每日排便超过3次或少于3次;3.大便形状改变:排便时大便形状发生变化(如细条状、颗粒状等);4.大便排出感:排便时有紧迫感或感觉未排空。

持续时间及其他要素为了进一步确认肠易激综合征的诊断,还需要满足以下条件:1.症状持续时间:症状出现至少6个月以上;2.症状发生频率:症状出现时至少每个月3天以上;3.不同年龄段的表现:症状在不同年龄段表现一致;4.症状的负担:症状对患者正常工作、学习和社交生活造成明显的负担。

诊断方法和排除标准除了满足罗马Ⅳ标准的症状要求外,还需要进行一些检查和排除其他疾病的可能性。

以下是常用的诊断方法和排除标准:病史采集详细询问患者的病史,包括症状的发生时间、频率、持续时间等。

体格检查进行腹部触诊、听诊等体格检查,排除其他肠道疾病的可能性。

实验室检查进行血液、尿液等常规实验室检查,排除其他疾病的可能性。

影像学检查若症状持续时间较短或伴随其他症状,可以考虑进行胃肠道内窥镜、超声检查等影像学检查,以排除器质性疾病。

排除标准排除以下疾病后才能确诊为肠易激综合征:1.肠道炎症性疾病:如克罗恩病、溃疡性结肠炎等;2.肠道感染:如细菌性肠炎、寄生虫感染等;3.肿瘤:如肠道肿瘤、肠系膜肿瘤等;4.其他结构性疾病:如结肠梗阻、息肉等。

肠易激综合征写在课前的话肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是最常见的一种功能性肠道疾病,调查显示,有IBS症状者欧美报道为10%-20%,我国北京一组报道为8.7%。

患者以中青年居多,50岁以后首次发病少见。

男女比例约1:2。

其最主要的临床表现是腹痛与排便习惯和粪便性状的改变。

它的发病于饮食习惯、社会心理因素等多种因素相关。

下面就从病因、发病机制、治疗等方面对其进行全面介绍。

什么是肠易激综合征IBS?IBS是一类十分常见的胃肠道感觉运动敏感性疾病。

属于慢性、亚慢性胃肠功能紊乱。

IBS的主要症状包括腹痛、腹部不适和排便功能的改变,便秘、腹泻或两种情况的间断发作。

IBS是一组以腹痛、不适、排便习惯及大便性状异常而缺乏形态学和生化异常改变的症状群。

IBS是功能性胃肠疾病的典型代表,临床非常常见,研究也很多。

患病率,人群患病率是约9%-12%,男性1.5%-12.1%,女性是5.2%-19.1%,这百分比取决于诊断、判定的标准。

1. 心理障碍:忧虑、悲观、抑郁、人际关系的敏感、睡眠障碍等等,都是IBS的常有的伴随表现。

精神紧张可改变肠道的MMC,IBS较正常人更容易出现MMC的异常。

抑郁延缓全肠道通过的时间,而忧虑则促进小肠的转运。

IBS发病与儿童期身心受虐待有关,大约占到20%-30%。

IBS及普通人群MMPS的研究结果,也就是明尼苏达多项人格测验,IBS和非IBS进行比较,它分了三个方面,一个是疑病倾向,第二个抑郁倾向,第三个癔病倾向。

这三个,在IBS病人中分别占到了50%、30%和50%,而非IBS病人分别占到25%、15%和30%,统计学两者有显著性差异,P值均小于0.01。

2. 应激事件与IBS发病有关。

就业、婚姻、家庭的变故、人际关系、诉讼或者手术、疾病等等。

健康志愿者急性应激扰乱了正常餐后运动模式,可以促进小肠的运转。

大鼠的身心应激可以引起结肠张力增加,传递速度减慢。

而且伴随有VIP、肠啡肽这些激素的分泌的增加。

应激促进CRH的合成与分泌,静注CRH以后,腹痛加重,结肠运动指数增加。

用了CRH拮抗剂以后,或这个静脉或者下丘脑旁核注射以后,可以消除应激的胃肠反应。

3. 动力异常。

IBS患者动力检测可出现多种异常,比如说结肠收缩峰值的降低,频率的增加。

应激或者心理刺激,对IBS患者胃肠动力紊乱反映更为显著,但是动力异常与症状不一定相关,所以说不能完全解释它是一种病因。

4. 内脏敏感性增加。

因为IBS某些症状和动力不相关,有些研究者就发现IBS内脏敏感性和IBS的发病是明显相关的。

发现他们的痛阈降低,直肠球囊扩张以后,阈值是降低的,包括什内脏受体的敏感性增加,脊髓背角的神经元兴奋性增加,以及感觉中枢的功能紊乱。

5. PET显象,即fMRI观察,直肠球囊扩张对大脑血流及活动度的影响,发现健康人直肠扩张以后,疼痛激活主要在大脑皮质的前扣。

IBS患者直肠扩张以后,痛阈降低,激活大脑左前额叶比较显著。

所以说提示正常ACC区,在调节内脏感觉与疼痛中,起重要的作用,与IBS发病有关。

6. 肠道感染。

肠道感染包括空肠的弯曲菌、沙门氏菌、痢疾,感染后,有29%-38%发展为IBS。

尤其是感染后6个月内,有不良应激事件的,更容易发生。

大样本的前瞻性研究,培养阳性的胃肠炎是IBS最强的危险因子。

北京地区2480的人群调查,IBS12个危险因素中,回归分析,痢疾占据首位。

肠道感染粘膜细胞因子,比如说白介1,它的MR是增高的,容易发展为IBS患者。

作为肠应急综合症,肠道的不适会导致机体哪些反应呢?又是否会有全身性反应?它的临床表现分了两大部分,一个是肠道症状和肠外表现。

胃肠道症状主要是三大症状,包括腹部疼痛不适、腹胀和饱满感,以及大便习惯的改变。

肠外表现,包括头痛、非心源性的胸痛,纤维肌痛综合症,功能性消化不良,腰背痛,排尿困难,慢性疲劳综合症等等。

1. 肠道症状的三大症状,是IBS的典型表现,比如说腹痛或者不适。

明显的腹胀。

排便习惯的改变:便秘,或者腹泻,或者腹泻、便秘交替出现。

罗马3对IBS的诊断标准做了新的定义:反复出现腹痛或腹部不适至少3个月,每月至少3天,并且伴有以下2或者2条以上的内容。

第一个排便后改善,第二个,发作伴有排便习惯的改变。

第三个,发作伴有大便性状也就是大便外观的改变。

在诊断之前,症状应出现至少6个月,而且最近3个月的症状必须符合以上的诊断标准。

其他支持IBS诊断的症状,如排便频率的异常,比如说每周小于或者等于3次,这是便秘型。

或者每天大于3次,这是腹泻型。

还有一个大便性状的异常,就是粪便呈块状,质地坚硬,或者是糊状的水样便,并且排便费力,排便紧迫感或者排便不尽感,粘液便或者伴有腹胀。

根据粪便性状分类,把IBS分为这么几个类型。

A、是分散的、似坚果的块状硬便,或者香肠型的块、块状硬便。

B、是边缘洼凸不平的蓬松的粪便。

或者糊状的或水样的,没有固体的粪质,完全为液体。

并且是在不使用泻剂或者泻药的情况下出现。

这是粪便的7个分级:根据粪便性状分类的IBS亚型:IBS伴有便秘,那就是说排便过程中有超过25%的块状或者质地坚硬的粪便,而25%是糊状的或者水样便。

IBS伴腹泻,就是说排便过程中,有超过25%的糊状和水样便,而小于25%的粪便是块状或者质地坚硬的粪便。

第三个混合型。

就是排便过程中,块状的或者质地坚硬的粪便,和糊状的水样便,均大于25%。

第四个是未能分型的,就是它的性状,不符合便秘型、腹泻型、也不符合混合型,诊断为未分型的IBS。

IBS诊断标准变化的理论依据。

在罗马3标准中仅使用了最简单可靠的标准,即粪便的性状。

近期的证据提示肠道运转模式的亚型的分类,使用粪便性状的分析要优于排便的频率,尤其是IBS混合型,但需要强调,这种肠道运转模式的分类还不是非常的稳定。

罗马3排便习惯的分类亚型,分C、D、M、U四型。

那IBS-C大便干结大于25%,而且稀烂小于25%。

IBS-D大便稀烂大于25%,且干结小于25%。

IBS-M,大便稀烂大于25%,干结也大于25%。

IBS-U,大便性状不符合IBS-C、D、M 的标准。

罗马III 排便习惯的分类亚型IBS-C 大便干结>25%,且稀烂<25%;IBS-D 大便稀烂>25%,且干结<25%IBS-M 大便稀烂>25%,且干结>25%IBS-U 大便性状不符合IBS-C、D、M的标准Longstreth et al, Gastroenterology 2006; 130: 1480这个两维图展示了根据粪便性状确定的四种IBS亚型,可以看出IBS-C和IBS-D发病率基本相同,其次是IBS-M,IBS-U发病率是最低的。

IBS-C发病率约占到19%-44%,IBS-D占到了15%-36%,IBS-M占到了19%-49%。

那每一个亚型患者的比例是相对稳定的。

但是亚型中75%的患者可能会有病情的变化。

转变为IBS-C比IBS-D的更为常见,一年内由IBS-C转变为IBS-D 的患者不到三分之一。

IBS患者考虑的什么问题?首先考虑什么是IBS。

是否我是患有癌症?我有腹痛,他能治疗吗?而且经常由于突发的腹泻,为找厕所而感到困惑。

有些人感到,已经无法正常生活。

由以上我们已经看到,IBS引起肠道症状和肠外表现。

腹部疼痛不适、腹胀和饱满感,以及大便习惯的改变;头痛、非心源性的胸痛,纤维肌痛综合症,功能性消化不良,腰背痛,排尿困难,慢性疲劳综合症等等。

尽管这些不适并非像中肿瘤一样致命,也它确严重影响了人们的生活。

那么,它究竟是通过什么机制如何发病的呢?它的发病机制是一个多因素的,比较复杂,所以我们不能盲人摸象,各为其说。

它包括一个社会心理因素、动力因素和内脏敏感因素这三个主要的因素。

它的主要症状就是腹痛、腹胀和大便习惯的改变。

IBS病理生理学包括运动功能障碍、感觉功能障碍、胃肠激素的作用、心理社会因素和其他机制。

IBS的生物、心理和社会模式,三者互相影响,互为因果。

IBS发病机制的小结。

炎症和其他因素可以引起内脏感觉的异常,导致腹痛、腹胀和排便习惯的改变。

也可以引起肠道动力的异常,引起腹痛、腹胀和排便习惯的改变。

社会心理因素,也可以分别导致内脏感觉异常和肠道动力异常,而引起IBS三大症状。

脊髓信息处理的异常,可以引起内脏感觉的异常,导致IBS的症状。

肠道顺应性的异常,可以引起肠道动力的异常,导致腹痛、腹胀或排便习惯的改变。

诊断及诊断标准。

诊断包括典型的症状,体检没有异常,而且没有报警症状。

报警症状包括夜间是否有症状,体重减轻,有没有出血以及贫血,所以说采集病史是IBS诊断的关键。

诊断标准,中国1986年成都的标准,还有Manning 的标准,罗马1和罗马2的标准。

症状的诊断。

年龄如果小于45岁,发作长期存在,病情波动,没有危险症状,而且有其他功能性的症状,高度怀疑IBS,可以作为全科医生去处理,按IBS治疗。

如果症状进展或者改变,应该排除器质性疾病,进一步进行乙状结肠镜检查,或者相应的检查,并作组织性活检,来排除器质性疾病,如果这些检查阴性,继续按IBS治疗。

如果年龄大于45岁,病情新近发作,而且有新的进展,有危险症状的出现,而没有其他的功能性症状,器质性疾病的可能性比较大,应该到专科医院进行处理,排除器质性疾病。

理想疗法的目标,就是针对内脏敏感性、运动异常和精神因素进行综合治疗,分别使他的疼痛、腹泻、便秘和腹胀的症状,得到一个全面的改善。

基本治疗。

健康教育、饮食治疗、纤维素制剂和药物治疗。

药物治疗包括便秘、腹泻、腹痛的治疗以及肠外的表现的治疗。

药物治疗,包括几个大的方面,一个调节肠道转移,代表性的药物有洛派叮胺,止泻药考来烯胺,用于腹泻患者。

缓泻药车前子和促动药用于便秘的患者。

解痉药得舒特、抗抑郁药阿米替星、抗焦虑药安定等等,可以缓解腹痛患者。

第一,一般治疗。

年龄小于45岁,诊断标准中三个主要症状,而且没有报警症状和确诊,这个时候一般不需要做广泛的检查,应该倾听病人关心的问题,解释、讨论,使病人建立信心。

解释使他消除疑虑,告诉他这个预后是良好的,而且告诉他病症的特点,而且要注意脑-肠轴的观念,应激的与肠道高敏感性这样一种机理的存在。

建议健康的生活方式,平衡膳食,要摄入足够的纤维,要加强锻炼,并且有规律的排便时间。

饮食的建议,就是说IBS-C患者,应该增加纤维素的饮食,IBS-D患者,应该减少纤维素的饮食,同时减少乳糖、果糖、山梨糖、咖啡、酒的摄入。

二,心理治疗。

首先我们确定有没有心理障碍的表现。

心理治疗包括解释和消除患者的疑虑。

松驰治疗可以听听相关的音乐带。

生物反馈治疗,对于排便异常的患者,有一定的效果。

还有就是睡眠疗法和认知治疗,再一个动、进行这个动态心理的治疗。

三,认知治疗,就是倾听,建立信任与良好的医患关系。