第三章 磁性材料要点

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:14

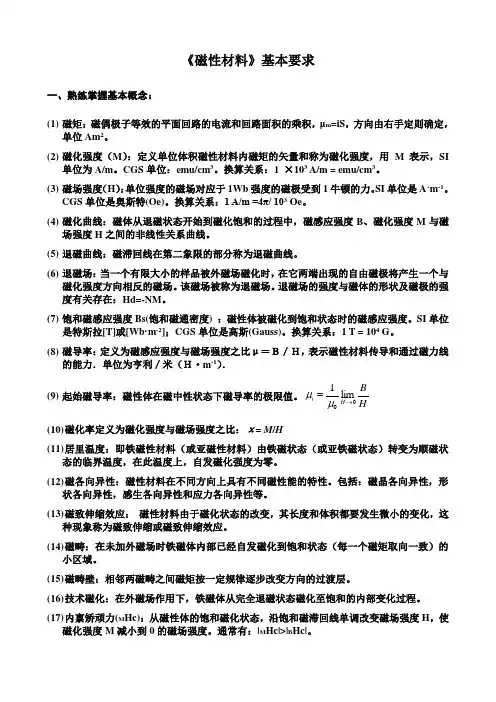

《磁性材料》基本要求一、熟练掌握基本概念:(1) 磁矩:磁偶极子等效的平面回路的电流和回路面积的乘积,μm =iS ,方向由右手定则确定,单位Am 2。

(2) 磁化强度(M ):定义单位体积磁性材料内磁矩的矢量和称为磁化强度,用M 表示,SI 单位为A/m 。

CGS 单位:emu/cm 3。

换算关系:1 ×103 A/m = emu/cm 3。

(3) 磁场强度(H ):单位强度的磁场对应于1Wb 强度的磁极受到1牛顿的力。

SI 单位是A ·m -1。

CGS 单位是奥斯特(Oe)。

换算关系:1 A/m =4π/ 103 Oe 。

(4) 磁化曲线:磁体从退磁状态开始到磁化饱和的过程中,磁感应强度B 、磁化强度M 与磁场强度H 之间的非线性关系曲线。

(5) 退磁曲线:磁滞回线在第二象限的部分称为退磁曲线。

(6) 退磁场:当一个有限大小的样品被外磁场磁化时,在它两端出现的自由磁极将产生一个与磁化强度方向相反的磁场。

该磁场被称为退磁场。

退磁场的强度与磁体的形状及磁极的强度有关存在:Hd=-NM 。

(7) 饱和磁感应强度Bs(饱和磁通密度) :磁性体被磁化到饱和状态时的磁感应强度。

SI 单位是特斯拉[T]或[Wb·m -2];CGS 单位是高斯(Gauss)。

换算关系:1 T = 104 G 。

(8) 磁导率:定义为磁感应强度与磁场强度之比μ=B/H,表示磁性材料传导和通过磁力线的能力.单位为亨利/米(H·m -1).(9) 起始磁导率:磁性体在磁中性状态下磁导率的极限值。

H B H i 00lim 1→=μμ (10) 磁化率定义为磁化强度与磁场强度之比:χ= M /H(11) 居里温度:即铁磁性材料(或亚磁性材料)由铁磁状态(或亚铁磁状态)转变为顺磁状态的临界温度,在此温度上,自发磁化强度为零。

(12) 磁各向异性:磁性材料在不同方向上具有不同磁性能的特性。

包括:磁晶各向异性,形状各向异性,感生各向异性和应力各向异性等。

第三章磁场的知识点归纳一、磁场的基本概念磁场是一种看不见、摸不着,但却真实存在的特殊物质。

它存在于磁体、电流和运动电荷的周围空间。

磁场具有力的性质,对放入其中的磁体、电流或运动电荷会产生力的作用。

我们用磁感应强度来描述磁场的强弱和方向。

磁感应强度是一个矢量,用符号B 表示。

其定义为:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的安培力 F 跟电流 I 和导线长度 L 的乘积 IL 的比值叫做磁感应强度。

二、磁感线为了形象地描述磁场,我们引入了磁感线。

磁感线是在磁场中画出的一些有方向的曲线,曲线上每一点的切线方向都跟该点的磁感应强度方向一致。

磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。

磁感线的特点包括:磁感线是闭合曲线,在磁体外部由 N 极指向 S 极,在磁体内部由 S 极指向 N 极;磁感线永不相交;磁感线的疏密程度反映了磁场的强弱。

三、几种常见的磁场1、条形磁铁的磁场:外部磁感线从 N 极出发,回到 S 极;内部从S 极到 N 极。

2、蹄形磁铁的磁场:与条形磁铁类似,只是形状不同。

3、通电直导线的磁场:其磁感线是以导线上各点为圆心的同心圆,越靠近导线,磁感线越密集。

4、环形电流的磁场:环形电流的磁感线类似于条形磁铁的磁场,两侧是 N 极和 S 极。

5、通电螺线管的磁场:通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的磁场相似,内部是匀强磁场。

四、安培定则(右手螺旋定则)1、对于通电直导线,用右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。

2、对于环形电流和通电螺线管,让右手弯曲的四指与环形电流或通电螺线管的电流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向或通电螺线管内部磁场的方向。

五、磁场对电流的作用——安培力1、安培力的大小:当磁感应强度 B 的方向与电流 I 的方向垂直时,安培力的大小 F = BIL;当 B 与 I 平行时,安培力为零;当 B 与 I 夹角为θ时,安培力的大小 F =BILsinθ。

磁性材料知识点

物体与磁铁接触后显示出磁性的现象。

(2)退磁:由于高温或受到剧烈的震动使有磁性的物体失去磁性的现象。

2.磁性材料的应用

(1)根据铁磁性材料被磁化后撤去外磁场时剩磁的强弱,把铁磁性材料分为硬磁性材料和软磁性材料。

(2)根据实际需要可选择不同材料:永磁铁要有很强的剩磁,所以要用硬磁性材料制造;电磁铁需要通电时有磁性,断电时失去磁性,所以要用软磁性材料制造。

高中物理磁性材料知识点总结(二)高中物理公式:磁场

1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T),1T=1N/A?m

2.安培力F=BIL;(注:L⊥B) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}

3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪{f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}

4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):

(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0

(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下

a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB。

第三章磁场的知识点归纳一、磁场的基本概念1、磁场:磁体或电流周围存在的一种特殊物质,能够对放入其中的磁体或电流产生力的作用。

2、磁场的方向:规定在磁场中某一点小磁针北极所指的方向就是该点磁场的方向。

3、磁感线:用来形象地描述磁场的假想曲线,磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向,磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。

特点:磁感线是闭合曲线,在磁体外部由 N 极指向 S 极,在磁体内部由 S 极指向 N 极;磁感线不相交。

二、常见磁场的磁感线分布1、条形磁铁:外部磁感线从 N 极出发,回到 S 极;内部从 S 极到N 极,形成闭合曲线。

2、蹄形磁铁:与条形磁铁类似,外部从 N 极到 S 极,内部从 S 极到 N 极。

3、通电直导线:以导线为圆心的一系列同心圆,越靠近导线磁感线越密集。

右手握住导线,大拇指指向电流方向,其余四指弯曲的方向就是磁感线的环绕方向。

4、环形电流:环形电流的磁感线类似于条形磁铁,两侧是 N 极和S 极。

右手弯曲的四指与环形电流方向一致,大拇指所指的方向就是环形中心轴线上磁感线的方向。

5、通电螺线管:与条形磁铁相似,右手握住螺线管,四指方向与电流方向一致,大拇指所指的一端为螺线管的 N 极。

三、磁感应强度1、定义:描述磁场强弱和方向的物理量,符号 B。

2、定义式:B = F /(IL)(F 是通电导线在磁场中受到的安培力,I 是电流,L 是导线在磁场中的长度)。

3、单位:特斯拉(T)。

4、磁感应强度是矢量,其方向就是磁场的方向。

四、安培力1、定义:通电导线在磁场中受到的力。

2、大小:F =BILsinθ(θ 是电流方向与磁场方向的夹角)。

当电流与磁场方向垂直时,F = BIL;当电流与磁场方向平行时,F = 0。

3、方向:左手定则判断。

伸开左手,让磁感线垂直穿过手心,四指指向电流方向,大拇指所指的方向就是安培力的方向。

五、洛伦兹力1、定义:运动电荷在磁场中受到的力。

2、大小:F =qvBsinθ(q 是电荷量,v 是电荷的运动速度,θ 是速度方向与磁场方向的夹角)。

第三章 磁性材料 物质磁性的研究是近代物理学的重要领域之一。磁性现象的范围很广泛。从微观粒子到宏观物体,以至于宇宙天体,都具有某种程度的磁性。 磁性现象很早就被发现,我国人民在3000多年前就发现了磁石(Fe3O4)能相互吸引及磁石吸引铁的现象。我国古代的四大发明之一指南针即是例证。 随着近代科学技术的发展,由于金属和合金磁性材料的电阻率低,损耗大,已不能满足应用的需要,尤其在高频范围。 磁性无机材料科学技术除了有高电阻、低损耗的优点以外,还具备各种不同的磁学性能,因此他们在无线电电子学、自动控制、电子计算机、信息存储,激光调制等方面,都有广泛的应用。 磁性无机材料一般是含铁及其他元素的复杂氧化物,通常称为铁氧体(ferrite),它的电阻率为10—106Ω·m,属于半导体范围。目前,铁氧体已发展成为一门独立科学。

第一节 磁性的广泛 物质的磁性来源于原子的磁性。 原子的磁性包括三个部分:电子的自旋磁矩、电子的轨道磁矩(由电子绕原子核的运动产生)和原子核的磁矩。 原子核的磁矩一般比电子的磁矩小的多(相差三个数量级),可以忽略不计。所以原子的总磁矩是电子的自旋磁矩和轨道磁矩的总和。 电子绕原子核运动产生的轨道磁矩和角动量的比值r为:

电子的自旋磁矩和角动量的比值为: 这表明,电子自旋运动的磁矩比轨道运动的磁矩大一倍。 实验证明,原子组成分子或宏观物体后,其平均磁矩往往不等于孤立原子的磁矩,因为原子之间的相互作用会引起磁矩的变化。 很多磁性材料的电子自旋磁矩要比电子轨道磁矩大。这是因为在晶体中,电子的轨道磁矩受晶体(格)场的作用,或者说轨道磁矩被“猝灭”或“冻结”了,

r自旋=e/meC r=e/2meC (e为电子的电荷;me为电子的质量) 对原子总磁矩没有贡献。 所以很多固态物质的磁性主要来源于电子的自旋磁矩。 根据原子核外的电子分布规则可知,在原子的同一能级轨道上可以有自旋方向相反的两个电子。 每个电子的自旋会产生一个沿自旋轴方向的磁场,而两个在同一轨道上的自旋相反的电子产生的磁场会相互抵消。 原则上原子中电子自旋磁矩的总和决定于原子中未成对的电子数,未成对电子数越多,则原子的磁性越强。 凡是原子、离子或分子中电子都已自旋成对的物质,作为一个整体不表现出磁性。 但是并不是所有含未成对电子的原子都会显示出磁性,要看处于不同原子间的未成对电子是否进行有效的相互交换作用,原子间的交换作用是物质具有的磁性的根本原因,它指的是近邻原子的电子相互交换位置所引起的静电作用。 所以原子内存在未成对电子只是物质具有磁性的必要条件,原子间电子有效的交换作用才是充分条件。 第二节 物质的宏观磁性 为了说明宏观物体的磁性强弱,以单位体积的磁矩M称为磁化强度。 将物体放在磁场中时,可使原来没有磁性的物质获得磁性,这种现象叫做物质的磁化。物质的磁化强度M和磁场强度H有一定的关系:M=XmH 式中常数Xm称为物质的磁化率,表示在单位磁场下,物质所具有的磁化强度,也就是物质在磁场作用下磁化强弱的程度。 各种物质的磁性不同,磁化率Xm是鉴别物质的参量。 根据磁化率的大小,可将物质分为抗磁性,顺磁性和铁磁性等几类。 1、抗磁性物质

M和H的方向相反的物质称为抗磁性物质。稀有气体,许多有机化合物及某些金属元素如Zn、Cu、Ag、Au、Bi等和非金属元素,如Si、P、S、卤素等都是常见的抗磁性物质。 有些抗磁性物质如稀有气体,其原子的电子层结

0 抗磁性 H

M 构全充满,原子的磁性等于零。另一些抗磁性物质如有机化合物及Bi 、P、S、卤素等非金属,虽然原子的磁矩不等于零,但是组成的分子总磁矩等于零。一切物质在外加磁场作用下,电子的轨道运动都要产生一个附加运动,出现一个与外加磁场H方向相反,但数值很小的感应磁矩。所以抗磁性来源于原子中电子轨道状态的变化。 抗磁性物质的抗磁性一般很弱,磁化率X一般约为-10-5,为负值。 抗磁性普遍存在于所有的物质中。 抗磁性物质的磁化率和磁场的强弱与温度的关系无关。 陶瓷材料的大多数原子是抗磁性的,周期表中前18个元素主要表现为抗磁性,这些元素构成了陶瓷材料中几乎所有的阴离子,如O2-、F-、Cl-、S2-、SO42-、CO32-、N3-、OH-等,在这些阴离子中,电子填满壳层,自旋磁矩平衡。 2、顺磁性物质

顺磁性物质的主要特征是,不论外加磁场是否存O M 顺磁性 H 在,原子内部存在永久磁矩。 但在无外加磁场时,由于顺磁物质的原子作无规则的热运动,各原子磁矩的方向是混乱的,会相互抵消,宏观来看,没有磁性。 在外加磁场作用下,大多数原子磁矩处于顺着外磁场的方向,比较规则的取向宏观上就显示出很弱的磁性,或者说,物质磁化了。 磁化强度M与外磁场方向一致,M为正,而且M严格的与外磁场H成正比。 除少数顺磁性物质,如碱金属钠、钾的磁化率与温度无关外,大多数顺磁性物质在温度升高时,磁化率下降。 X=C/T式中,C称为居里常数,取决于顺磁物质的磁化强度和磁矩大小。 原子磁矩取向混乱大都是由热运动引起的,温度越高原子的热运动能量越大,要使原子磁矩转向外磁场方向越困难,Xm也越小;反之,温度越低,Xm就越大。 顺磁性物质的磁化率一般也很小,室温下X约为10-5--10-3数量级。 一般含有奇数个电子的原子或分子,电子未填满壳层的原子或离子,如过渡金属,稀土元素,锕系元素,还有铝、铂、碱金属、氧气等,都属于顺磁性物质。 3、铁磁性物质

铁磁性物质Xm〉〉0(105---103数量级)具有极高的磁化率,磁化容易达到饱和的物质,称为铁磁性物质。 这类物质包括Fe、Co、Ni及它们的合金和某些化合物,以及Cr、Mn的一些合金。 铁磁性物质和顺磁性物质的主要差异在于:即使在较弱的磁场内,前者也可得到极高的磁化强度,而且当外磁场移去后,仍可保持极强的磁性。 铁磁性物质的原子磁矩和顺磁性物质的原子磁矩并无本质差别。 例如,表现为铁磁性的Fe、Co、Ni和表现为顺磁性的Cr、Mn原子内的3d电子都是没有充满的壳层,它们的原子都有一定的磁矩。 物质是否具有铁磁性,关键不在于组成物质的原子所具有的磁矩的大小,而在于形成宏观物质,原子之间相互作用的强弱不同。

M 铁磁性 H 铁磁性物质中临近原子由于相互作用较强,内部的原子磁矩在没有外磁场作用时,就形成有序排列的现象,原子磁矩互相平行,达到一定程度的磁化,这种现象称自发磁化。 铁磁性物质的自发磁化是分小区域的,在每一个小区域中,原子磁矩按同一方向平行排列,这些小区域称为磁畴。每个磁畴大约有1015个原子。 这些原子的磁矩沿同一个方向排列,使每个磁畴自动磁化达到饱和状态,这种自生的磁化强度叫自发磁化强度。由于它的存在,铁磁性物质能在弱磁场下强烈地磁化。 因此自发磁化是铁磁性物质的基本特征,也是铁磁性和顺磁性物质的区别所在。在物体内部,各个磁畴的自发磁化取向是各不相同的,对外效果互相抵消,因而整个物体对外不呈现出磁性。当加上外磁场时,各个磁畴的磁矩都转向外磁场方向,所以只要一个不太强的磁场,就可以使铁磁性物质得到很高的磁化强度。而且在外磁场移去后,仍可保留很强的磁性,若经过磁中性化过程,则对外不呈现磁性。 顺磁性物质中原子间的距离较大,原子间的电子交换作用较弱,因此没有外磁场作用时,原子磁矩不表现出定向排列。 当温度升高时,由于热运动加剧,会破坏原子磁矩的整齐排列,使磁性物质自发磁化的程度降低。当升高到某一温度以上时,不再存在自发磁化,这时铁磁性物质的磁性就消失了,转化为顺磁性物质。 使铁磁性物质转化为顺磁性物质的温度称为居里化温度或居里点Tc。在居里点以上,材料表现为强顺磁性,其磁化率与温度的关系服从居里----外斯定律: X=C/(T-Tc) 式中C为居里常数。 由此可见,物质是否具有铁磁性并非绝对,矛盾是可以相互转化的。室温下是铁磁性物质的Fe、Co、Ni加热到居里化温度时,就转变成顺磁性物质。 金属Mn、Sb及As等是顺磁性物质,但当它们组成合金MnAs、MnSb时却成为铁磁性物质。

第三节 铁氧体 铁氧体是含铁酸盐的陶瓷磁性材料。 铁氧体磁性与铁磁性相同之处在于有自发磁化强度和磁畴。因此有时也被统称为铁磁性物质。 其和铁磁性物质不同点在于: 铁氧体一般都是多种金属的氧化物复合而成,因此铁氧体磁性来自两种不同的磁矩。一种磁矩在一个方向相互排列整齐;另一种磁矩在相反的方向排列。 这两种磁矩方向相反,大小不等,两个磁矩之差,就产生了自发磁化现象。因此铁氧体磁性又称为亚铁磁性。

铁氧体磁性材料的用途和品种,随着生产的发展已越来越多。根据应用情况,铁氧体可分为软磁、硬磁、旋磁、矩磁和压磁等几类。 一、软磁材料 软磁材料是指在较弱的磁场下,易磁化也易退磁的一种铁氧体材料。 软磁铁氧体的晶体结构一般都是立方晶系尖晶石型。 这类材料要求磁导率高,饱和磁感应强度大,电阻高,损耗低,稳定性好等。这是目前各种铁氧体中用途较广、数量较大、品种较多、产值较高的一种材料,主要用于电感元件(线圈),小型变压器,中频变压器等的磁芯,以及天线棒磁芯、录音磁头、录象磁头、电视偏转磁轭,磁放大器等。 典型代表有M2+O·Fe3+2O3,其中M2+是二价金属离子,如Fe2+Ni2+Mg2+等,也可混合离子。 Mn-ZnFe2O3锰锌铁氧体和Ni-ZnFe2O4镍锌铁氧体.