中国古代的语言学家

- 格式:doc

- 大小:61.00 KB

- 文档页数:8

中国著名的语言学家简介岑麒祥主要研究方向为普通语言学和语言学史《语言学史概要》是其最重要、影响最大的一部著作,也是我国第一部语言学史著作陈望道中国著名教育家、修辞学家、语言学家,中国现代修辞学研究的开拓者和奠基人《修辞学发凡》第一部有系统的兼顾古话文今话文的修辞学著作丁声树中国杰出的语言学家,词典编纂专家编写《现代汉语词典》,《现代汉语语法讲话》符淮青汉语词汇学、语义学、词典学研究《现代汉语词汇学》高名凯著名语言学家与石安石主编的《语言学概论》观点平妥,简明通俗,至今仍被许多高等学院用为教材。

桂诗春著名语言学家和外语教育家,心理语言学、应用语言学、语言测试、统计语言学等郭锡良主要著作有:《古代汉语》(三种)、《汉字古音手册》、《汉字知识》等著作10种。

音韵方面也第一次提出了殷商音系的设想,为汉语语音史填补了一项空白。

何九盈中国古汉语、汉语音韵学专家《中国现代语言学史》胡明扬胡明扬的学术活动主要有两个方面:一是对现代汉语语法、汉语方言并结合汉语实际对语言理论的研究;一是向国内介绍国外语言学的理论和方法《北京话初探》、《北京话的语气助词和叹词》胡裕树汉语语法理论、现代汉语教学、语言文字辞书编纂《现代汉语》、《今日汉语》、《汉语语法研究》胡壮麟国外语言学、功能语言学、语用学、语篇分析、英语教学法、符号学、认知与隐喻《语言学教程》黄伯荣现代汉语和汉语方言的研究,现代汉语的语音、文字、词汇、语法及汉语方言等方面《汉语方言语法类编》蒋礼鸿著名语言学家、敦煌学家、辞书学家《敦煌变文字义通释》、《义府续貂》金兆梓著名语言学家、文史学家《国文法之研究》黎锦熙《新著国语文法》第一次科学地、系统地揭示了我国白话文内在的语言规律,是我国第一部完整的、具有自己独特体系的、将传统语法体系应用于现代汉语的专门著作。

李方桂李方桂的学术成就主要有以下三个方面:印第安语言的研究、侗台(壮侗)语族语言的研究、汉语和藏语的研究参与翻译《中国音韵学硏究》(ps:《中国音韵学研究》是高本汉构拟中古音的代表作,陆续发表于1915-1926间,中译本是由赵元任、李方桂、罗常培共同翻译的,在翻译中三位学者加了注释和补订。

从《说文解字序》看许慎的语言文字观【摘要】许慎是我国古代语言文字学的重要代表之一,《说文解字》是他所著的重要著作。

本文通过分析许慎对语言文字的重视和《说文解字》对他的影响,探讨了他对文字的系统性认识、象形化解释和历史意义。

还介绍了《说文解字》的编写背景和在语言文字学史上的地位。

在总结了许慎对语言文字的贡献,以及《说文解字》对后世的影响,最后探讨了许慎的语言文字观对我们的启示。

通过这篇文章,我们可以深刻了解许慎对语言文字的研究成果,以及《说文解字》在中国语言文字学史上的重要地位和影响。

【关键词】许慎、语言文字、《说文解字序》、重视、影响、系统性认识、象形化解释、历史意义、编写背景、语言文字学史、贡献、启示、后世影响1. 引言1.1 许慎对语言文字的重视许慎是中国古代著名的语言文字学家,他在《说文解字》中展现出对语言文字的极大重视。

在许慎看来,语言文字是人类文明的基石,是交流思想和传承文化的工具。

他致力于研究文字的起源、演变和含义,希望通过解字来揭示事物的本质和规律。

许慎认为文字不仅是书写工具,更是一种符号系统,可以反映人类思维和社会生活的特点。

他的语言文字观强调文字的内在联系和象征意义,认为文字是一种表达世界和思想的艺术,需要深入挖掘和理解。

许慎对语言文字的重视体现在他对字形、字义、字音等方面的细致研究中。

他追求文字的准确性和规范性,注重文字的形、音、义的统一性,力求揭示文字背后的深层含义和历史沿革。

在《说文解字》中,许慎系统地整理了当时的文字形态、意义和用法,提出了许多独特的字形解释和观点,为后世文字学研究奠定了基础。

他的语言文字观影响深远,对后世文字学、词学和字学的发展产生了重要影响。

许慎的《说文解字》被誉为中国古代最重要的文字学著作,展现了他对语言文字的无比热爱和敬畏之情。

1.2 《说文解字》对许慎的影响《说文解字》对许慎的影响可以说是深远而广泛的。

作为中国最早的字书之一,《说文解字》以其严谨的方法论和广泛的收集资料,对后世的文字研究和语言学研究产生了深远的影响。

屈原的简介和诗歌风格特点屈原是中国古代文学史上的一位伟大的文学家,语言学家,政治家和民间传说人物。

他是秦朝时期楚国(今天的湖北省中部)的一个著名诗人和政治家。

屈原在他的一生中为楚国做出了杰出的贡献,创作了许多卓越的文学作品。

屈原的简介屈原,字子长。

相传屈原出生于公元前339年,死于公元前278年,享年61岁。

他的出生地是中国华中地区的楚国。

在屈原的年轻时期,他曾在楚国官场任职,并在该国的政治和文化领域中积极活动。

他还曾担任楚国的贵族大学的校长。

然而,在公元前278年,屈原因不满楚国国内政治腐败而流亡至江南一带。

据说在流浪期间,他创作了他的诗歌代表作《离骚》等。

屈原的诗歌风格特点屈原的诗歌风格鲜明,语言精练。

他的作品大多数都是严谨的文学作品,精益求精。

人们可以从他的作品中发现,他几乎没有轻松愉快或柔和的表达方式,而是透过他的作品传达出深沉、复杂、矛盾和悲观的世界观。

屈原的诗歌以抒情和叙事为主。

他的作品通常对人类的背叛和政治的腐败非常关注。

他的诗歌中充满了无尽的悲愤和对世界浑浊状态的哀叹。

他为传达对事物的厌恶和熟悉的怀旧感而采用了象征、反义、对仗等表现方式,通过生动的比喻深刻地描绘了生命和人类的苦难。

在传统文化的时代里,“离骚”成为了诗歌中非常重要的一部分,至今仍是国学教育的核心内容,经流传,受到广泛的欣赏和研究。

在富有诗意的语言和意象的陶冶下,读者可以为他的抒情所感动。

屈原在中国文学的历史中,被誉为“诗仙”,他的作品在中国古代文学中占有极高的地位,对后世文学的发展造成了深远的影响。

屈原的诗歌思想风格是楚地文化的独特成份,深受后世文学家和民众的敬爱。

总之,屈原是中国古代文学史上一位杰出的文学家和政治家,他创作了许多经典的诗歌作品,这些作品在中国的文化史中留下了深远的印记。

其风格深沉、矛盾、悲观,而以反讽来揭发丑恶存在,符合了我们对诗歌的审美标准。

西汉哲学家和文学家杨雄扬雄生平扬雄(公元前58-公元18年),一作杨雄。

西汉哲学家、文学家、语言学家。

字子云。

蜀郡成都(今属四川)人。

为西汉时与司马相如齐名的,汉代最受推崇的经学家、象数哲学家、文学家、天文学家和语言学家,辞赋成就媲美于司马相如,世称“扬马”。

成帝时为给事黄门郎。

王莽时,校书天禄阁,官大夫。

为人口吃,不能剧谈,而以文章名世。

早年所作《长杨赋》、《甘泉赋》、《羽猎赋》,风格模仿司马相如的《子虚》、《上林》等赋。

后来薄辞赋为“雕虫篆刻”,“壮夫不为”,转而研究哲学。

仿《论语》作《法言》,仿《易经》作《太玄》。

提出以“玄”作为宇宙万物根源之学说,并强调如实地认识自然现象的必要,并认为“有生者必有死,有始者必有终”,驳斥了神仙方术的迷信。

在社会伦理方面,批判老庄“绝仁弃义”观点,而重视儒家的学说,认为“人之性也善恶混,修其善则为善人,修其恶则为恶人”(《法言?修事》)。

曾著《方言》,叙述西汉时代各地方言,为研究古代语言的重要资料。

又续《苍颉篇》编《训纂篇》。

原有集,已散佚,明人辑有《杨子云集》。

清严可均所编《全上古三代秦汉三国六朝文》中收其赋、箴等共四卷,最为详备。

扬雄勤于思考,不为章句所限,其学“博览无所不见”,“默而好深湛之思”。

少时师事著名学者严君平。

严精通先秦老庄学说,其所著《道德指归》,内容博大精深,在探索宇宙的起源、演变过程及其依据的立论,体现了较强的哲学思辩性,对扬雄影响很大。

扬雄在我国天文学史上的浑天、盖于两说的争论中,由盖天说转而为浑天说的支持者,并为浑天学说树立了理论统治地位,有力地推动了古代天文学的发展。

值王莽篡汉,处于乱世,雄乃不官隐于市,自甘淡泊,潜心著述,其所著“太玄经”,模仿《周易》,依据《浑天说》而本之于《太初历》。

在书中他揉合了《易传》中的阴阳学说和《老子》的天道观,并吸收了当时宇宙理论和天文历法方面的思想资料,建立起了一整套关于宇宙形式和变化的体系,批驳了社会上借以宣扬谶纬迷信的天命论,他自诩其《太玄》是关于宇宙构造的缩影。

王力古代文化常识

王力,生于1919年,逝世于1997年,是中国著名的语言学家、

教育家、文化学者和古文经学专家。

他曾任北京大学外国语学院院长、北京语言文化大学文学院院长、国家教委高等教育司司长等职务。

王力在古文字学、语言学等领域做出了杰出的贡献,特别是其对

古代经典文献的研究深入浅出、精妙绝伦,使其成为中国古代文化研

究的重要学者之一。

王力辅导过大量的学生,许多人后来成为了著名

的语言学家和文学家。

除文化研究外,王力还致力于语言教育工作。

他长期在高校任教,倡导对祖国语言文化的了解和传承,重视对语言学习者的人文素质培养。

他的《王力古汉语字典》等语言学著作被广泛使用和推崇。

王力被誉为“中国古代文化之瑰宝”,他的学术成就和精神风范

影响了几代人,成为中国文化界的一面旗帜。

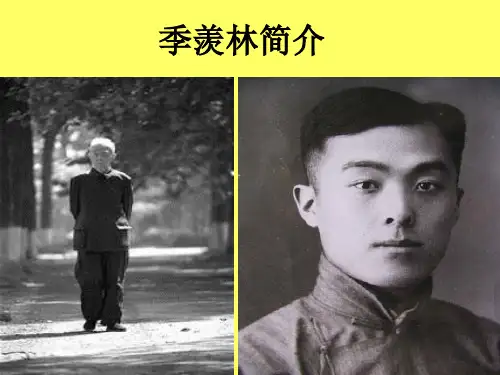

季羡林的生平简介季羡林的生平简介引导语:季羡林是国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家,他精通多国语言,著作等身,是我国的国宝。

下面是小编整理的关于季羡林的生平简介。

季羡林(1911.8.2~2009.7.11),山东聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。

国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。

历任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、中国社科院南亚研究所所长,是北京大学唯一的终身教授。

通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤其精于吐火罗文,是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。

“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”,其着作汇编成《季羡林文集》,共24卷。

生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。

季羡林精通9国语言,即汉语、南斯拉夫语、印度语、阿拉伯语、英语、德语、法语、俄语、吐火罗语。

曾任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、中国社科院南亚研究所所长。

1911年8月2日出生于山东省清平县(现临清市)康庄镇,祖父季老苔,父季嗣廉,母赵氏,农民,叔季嗣诚。

幼时随马景恭识字,在高中开始学德文,并对外国文学产生兴趣,1929年,入山东省立济南高中,其国文老师董秋芳是鲁迅的朋友,还是著名翻译家。

“我之所以五六十年来舞笔弄墨不辍,至今将过耄耋之年,仍旧不能放下笔,全出于董老师之赐,我毕生难忘”。

学术成就季羡林的学术研究,用他自己的话说是:“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”。

综合北京大学东方学系张光麟教授和令恪先生所述,季羡林的学术成就大略包括在以下10个方面:1、印度古代语言研究:博士论文《〈大事〉渴陀中限定动词的变化》、《中世印度语言中语尾-am,向-o和-u的转化》、《使用不定过去式作为确定佛典的年代与来源的标准》等论文,在当时该研究领域内有开拓性贡献。

语言学及其发展

一、古代语言学有三大传统:古代西方传统,古代印度传统和古代中国传统。

3.中国古代语言学

中国古代语言学分为:1.语言哲学、语言理论方面的研究;2.语文学研究。

“小学”:训诂学、文字学和音韵学。

近代语言学:历史比较语言学和普通语言学。

注:(1).共时研究是把语言作为在特定时期的交际系统进行研究,历时研究则是对语言在不同时期的发展变化进行研究。

(2).语言的内部因素是指构成语言系统的结构要素,外部因素是指语言与相关事物现象的关系。

(3).语言是形式,不是实体。

注重形式,忽略意义。

2.结构主义语言学的发展

四、当代语言学(一)生成语言学

(二)功能语言学

2.韩礼德的语言理论

韩礼德认为语言的状况取决于人们对语言的要求,即语言的功能。

语言功能是千变万化的,可以把它们归纳为若干个有限的、抽象的元功能或纯理功能。

元功能包括:概念功能、人际功能和语篇功能三种。

中国语言学史试题及答案一、选择题1. 中国古代语言学的奠基人是()。

A. 孔子B. 孟子C. 荀子D. 许慎答案:D2. “六书”理论是由哪位学者提出的?A. 孔子B. 孟子C. 荀子D. 许慎答案:D3. 以下哪部著作是汉代语言学家扬雄的作品?A. 《说文解字》B. 《方言》C. 《尔雅》D. 《法言》答案:D二、填空题1. 古代汉语中,“之乎者也”被称为______。

答案:虚词2. “文言”和“白话”的区别主要在于______。

答案:语言风格3. 宋代语言学家陆游的《______》是研究古代汉语方言的重要文献。

答案:《老学庵笔记》三、简答题1. 简述《说文解字》在中国古代语言学中的地位和影响。

答案:《说文解字》是东汉许慎所著,是中国第一部系统的汉字字典,对后世的汉字研究和字典编纂产生了深远的影响。

2. 请简述“六书”理论的主要内容。

答案:六书理论是汉字构字的六种基本方法,包括象形、指事、会意、形声、转注、假借。

四、论述题1. 论述古代汉语与现代汉语在语法、词汇、语音方面的主要差异。

答案:古代汉语与现代汉语在语法上,古汉语词序较为灵活,而现代汉语词序较为固定;在词汇上,古汉语词汇较为丰富,现代汉语词汇更加简化;在语音上,古汉语声调较少,现代汉语声调较多。

五、翻译题1. 请将以下古文翻译成现代汉语。

原文:子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”翻译:孔子说:“学习了知识之后,经常复习它,不也是很愉快吗?有朋友从远方来,不也是很快乐吗?别人不了解自己,自己却不生气,不也是君子吗?”。

季羡林的生平季羡林(1911- ),北京大学教授、中科院院士、中国语言学家、文学翻译家,梵文、巴利文专家。

山东清平(今临清)县人。

1956年加入中国共产党。

1930年考入北京清华大学西语系。

1934年毕业后,在济南山东省立高中任教。

1935年考取清华大学交换研究生,赴德国留学,在哥廷根大学学习梵文、巴利文、吐火罗文等古代语文。

1941年获哲学博士学位。

1946年回国,历任北京大学教授兼东方语言文学系教授、系主任。

1930年入清华大学西洋文学系。

1935年赴德国留学。

曾师从印度学家E.瓦尔特施密特研究古代印度语言。

1941年获哥廷根大学哲学博士学位。

后曾师从语言学家 E.西克研究吐火罗语。

1946~1983年,被北京大学聘为东方语言文学系教授、系主任,1978~1984年兼任北京大学副校长。

1956年任中国科学院哲学社会科学学部委员,曾任国务院学位委员会委员兼外国语言文学评议组组长、第二届中国语言学会会长、中国外语教学研究会会长、中国民族古文字研究会名誉会长、第6届全国人民代表大会代表和常务委员、《中国大百科全书》总编辑委员会委员和《语言文字卷》编辑委员会主任等等。

其学术成就最突出地表现在对中世纪印欧语言的研究上颇多建树。

主要著作有:《〈福力太子因缘经〉的吐火罗语本的诸异本》(1943年)、《印度古代语言论集》(1982年)等。

作为文学翻译家,他的译著主要有:《沙恭达罗》(1956年)、《五卷书》(1959年)、《优哩婆湿》(1959年)、《罗摩衍那》(7卷,1980~1984年)、《安娜〃西格斯短篇小说集》等。

作为作家,他的作品主要有《天竺心影》(1980年)、《朗润集》(1981年)、《季羡林散文集》(1987年)、《牛棚杂忆》等。

古代汉语教程张世禄简体字版古代汉语是中国历史悠久的语言,它是中华民族的文化瑰宝。

学习古代汉语不仅可以帮助我们更好地理解中国古代文化,还可以提高我们的语言能力和思维能力。

而张世禄的《古代汉语教程》简体字版则是一本非常好的学习工具。

张世禄是中国著名的语言学家和教育家,他对古代汉语的研究有着深厚的造诣。

《古代汉语教程》是他的代表作之一,它以简明扼要的方式介绍了古代汉语的基本知识和语法规则。

这本教程的简体字版,使得更多的人能够轻松地学习古代汉语。

这本教程的内容非常丰富,包括了古代汉语的音韵、词汇、句法等方面的知识。

它从最基础的拼音学习开始,逐步引导读者掌握古代汉语的发音规律。

然后,它介绍了古代汉语的词汇,包括常用词汇和古代文学作品中常见的词汇。

通过学习这些词汇,读者可以更好地理解古代文献和古代文化。

除了词汇,这本教程还介绍了古代汉语的句法结构和语法规则。

它详细解释了古代汉语的句子构成和句子成分的用法。

通过学习这些语法规则,读者可以更准确地理解古代文献中的句子,并能够正确地运用古代汉语进行表达。

这本教程的特点之一是注重实践。

它提供了大量的练习题和例句,帮助读者巩固所学知识。

通过反复练习,读者可以更好地掌握古代汉语的用法和表达方式。

此外,教程还提供了一些古代文献的阅读材料,让读者能够亲自感受古代文献的魅力。

这本教程的简体字版还有一个优点是易于阅读。

相比繁体字,简体字更加简洁明了,更容易被初学者理解和掌握。

因此,这本教程的简体字版适合广大读者学习古代汉语。

总之,张世禄的《古代汉语教程》简体字版是一本非常好的学习工具。

它以简明扼要的方式介绍了古代汉语的基本知识和语法规则,注重实践,易于阅读。

通过学习这本教程,我们可以更好地了解中国古代文化,提高我们的语言能力和思维能力。

希望更多的人能够通过这本教程,掌握古代汉语,感受古代文献的魅力。

中國古代語言學家選陕西师大古代汉语教研室编荀子(約前三一三-前二三八年)名況,世尊稱荀子、荀卿,或稱孫卿,戰國趙人,曾到過齊、秦等國,晚年應春申君之召入楚為蘭陵令。

荀子是戰國後期著名的思想家,集諸子之大成者。

荀子的語言學思想主要體現在《正名篇》一文中。

該文著重討論了詞與概念、語言與思維、方言與共同語的關係,指出“名”與“實”的聯繫是“約定俗成”,這一學說正確揭示了語言的社會本質,是我國古代語言研究的第一塊理論基石。

揚雄(前五三-公元十八年)或作楊雄,字子雲,西漢蜀郡成都(今四川成都)人,辭賦家、哲學家和語言學家,為人口吃,不能劇談而好學深思,善辭賦,官給事黃門,曆成、哀、平三帝。

新莽時召拜大夫,後貧病而終。

著作有《輶軒使者絕代語釋別國方言》、訓纂篇》、《別字》、《苍頡傳》、《法言》、《太玄》、《甘泉賦》、《長楊賦》、《羽獵賦》等。

其中《方言》十五卷,九千餘字(今本十三卷,一萬一千九百餘字),歷時二十七年,保存了大量古漢語詞彚和方言的寶貴資料,不僅是我國歷史上的第一部方言學專著,而且在世界語言學史上具有重要的地位,流傳至今。

《別字》、《訓纂篇》、《蒼頡傳》等三種涉及語言文字的著作均佚。

劉歆(約前五三—西元二三年)字子駿,後改名秀,字穎叔,西漢目錄學家、古文經學家。

沛(今江蘇沛縣)人,楚元王交五世孫,劉向次子,幼承家學,善著文,博通詵書。

成帝時為黃門郎,後歷任中壘校尉、京兆尹等職。

曾奉詔與父劉向同領校群書,劉向死後,劉歆繼續校理六藝群書,並在劉向《別錄》基礎上撰成《七略》。

《七略》是我國第一部圖書分類目錄,具體包括輯略(總論)、六藝略、諸子略、詵賦略、術數略、兵書略和方技略。

原書早佚,主要內容多保存在《漢書·藝文志》中。

在經學方面,劉歆為將《左傳》、《毛詵》、《古文尚書》等古文經書立於學官作出過巨大的努力,同時著有《春秋左傳注》、《爾雅注》等書,均佚,清人馬國翰《玉函山房輯佚書》有輯錄。

許慎(約公元五八-約一四七年)字叔重,東漢汝南召陵(今河南偃城縣東)人,古文經學家、文字學家,博通經籍,先後任郡功曹、太尉南閣祭酒、洨長等職,世稱“許祭酒”,曾校書東觀(皇家圖書館),時人有“五經無雙許叔重”之語。

許慎的主要成尌是《說文解字》一書,該書建立了研究漢字結構的“六書”的理論並按照這種理論對書中所收九千餘字逐一進行了分析,指出了每個漢字的本義和結構,同時析漢字為五百四十部,創立了部首檢字法。

這些成尌使許慎不僅在中國而且在世界語言學史上享有崇高的地位。

馬融(公元七九-一六六年)字季長,東漢右扶風茂陵(今陝西興平市東北)人,歷任校書郎中、議郎、武都太守、南郡太守等職,是東漢著名的古文經學大師、文學家,為人才高多識而達生任性,不拘小節,善鼓琴吹笛,生徒千餘,著名學者盧植、鄭玄皆出自其門下。

馬融對古文經學的發展作出了重要貢獻,著述颇豐,主要有《三傳異同說》、《孝經注》、《論語注》、《毛詵注》、《周易注》、《三禮注》、《尚書注》、《烈女傳注》、《老子注》、《淮南子注》、《離騷注》等,另有賦、頌、碑文、琴歌、對策等二十一篇散文詵歌作品,均佚,清人馬國翰有輯錄。

鄭玄(公元一二七-二〇〇年)字康成,東漢北海高密(今山東高密縣西南)人,漢代經學的集大成者,世稱“後鄭”,以別于先鄭鄭興、鄭重父子。

少時曾為鄉穡夫,無意為吏,入太學攻《周易》和《公羊傳》,繼從張恭祖學《古文尚書》、《周禮》、《左傳》等,後西行入關從馬融學古文經,遂博通群經,回鄉後客耕萊陽,從學者千計。

黨錮禍起時被囚禁,獲釋後杜門不出,潛心著述,大將軍何進、袁紹等人先後召他為官而不尌,後徵為大司農,故世又稱為鄭大司農。

治學以古文經學為主,兼采今文經學,遍注群經,使古文經學地位得到了極大的提高。

所著《毛詵箋》、《三禮注》影響最大,流傳至今,其餘《周易注》、《論語注》、《尚書注》、《詵譜》、《六藝論》、《駁五經異義》諸書均佚。

劉熙(不詳)字成國,東漢北海(郡治在今山東濰坊西南)人。

所著《釋名》一書是我國第一部系統研究語源學的專著。

全書仿《爾雅》體例,共八卷二十七篇,收詞一千五百餘條,釋義以聲訓為主,即根據詞的語音探求詞得名的由來,雖不免穿鑿附會,但在很大成程度上揭示了漢語聲同義通的特點,對於漢語語源、訓詁、音韻的研究均具有重要參考價值。

郭璞(西元二七六-三二四年)字景純,東晉河東聞喜(今山西聞喜縣)人,初官尚書郎,後為王敦記室參軍,因諫阻王敦謀反而被殺。

為人性格豪放,不修威儀,博學多才,長於訓詁,尤好古文奇字。

注書甚富,釋文注重古今比較,保存了許多晉代語料,具有很高的學術價值,其中《爾雅注》、《方言注》、《山海經注》、《穏天子傳注》、《楚辭注》、《子虛賦注》、《上林賦注》等均流傳至今,另有《三蒼解詁》、《爾雅音義》、《爾雅圖贊》、《易洞林》、《毛詵拾遺》等書已佚。

顧野王(西元五一九-五八一年)字希馮,南朝梁陳時吳郡吳(今江蘇蘇州市)人,文字訓詁學家。

曆官太學博士、金威將軍、太子率更令、黃門侍郎、光祿勳等職,曾主修梁史。

所著《玉篇》,是繼《說文解字》之後出現的文字學著作,在我國文字學發展史上具有重要的地位。

全書三十卷,依仿《說文》體例,共分五百四十二部,收字一萬六千九百一十七個,說解詳明。

原書已佚,流傳至今的是宋陳彭年等人的重修本,改名為《大廣益會玉篇》,收字增多,體制亦非舊時,所幸日本尚流傳有唐宋間的寫本《玉篇》殘卷,從中可以看到《玉篇》的原貌。

顧野王的其他著作有《輿地志》、《符瑞圖》、《通史要略》、《國史紀傳》、《爾雅音》等,均佚。

陸法言(西元五六二-?)名詞,一作“慈”,字法言,隋魏郡臨漳(今河北臨漳縣)人,音韻學家。

曾官承奉郎,後因其父陸爽得罪朝廷而被免職。

所撰《切韻》一書,反映了漢語中古音的面貌,是研究中古音的主要材料,同時也是研究上古音和近代音不可缺少的參照和依據,在中國語言學史上具有非常重要的地位。

全書共五卷,分韻一百九十三部,編寫大綱由顏之推、蕭該等八人共同制定。

原書在宋以後亡佚,直到清末才在敦煌石窟、新疆吐魯番、故宮等地發現了一些唐傳寫本或增修本,且多是一些殘卷。

不過,《切韻》的內容、體例等被完整地保留在宋人增修的《廣韻》一書中。

陸德明(西元五五六-六二七年)名元朗,字德明,經學家、訓詁學家。

陳隋唐之際蘇州吳(今江蘇吳縣)人。

在陳官國子助教,陳亡歸故里,隋煬帝時復徵為國子助教,唐貞觀中拜國子博士兼太子中允,封吳縣男。

著作主要有《經典釋文》、《老子疏》、《易疏》等,均傳世。

其中《經典釋文》彙編漢魏六朝二百三十餘家的音切及注釋材料而成,是研究漢、魏至隋、唐時期漢語音韻訓詁及經籍版本的重要資料。

全書三十卷,涉及典籍十四種,包括《周易》、《詵經》等十二種經書以及《老子》、《莊子》兩種子書。

不收《孟子》是因為唐時《孟子》尚未列為經書,收入《老子》、《莊子》是因為受到玄學的影響。

徐鉉(西元九一七-九九二年)字鼎臣,北宋初會稽(今浙江紹興市)人,文字學家。

初仕南唐,歷任尚書右丞、翰林學士、御史大夫、吏部尚書等職;入宋後,官拜散騎常侍。

善屬文,好小篆,工隸書。

奉詔與句中正等人共同校訂《說文解字》一書,糾正訛誤,補出原書正文所脫者十九字,新增原書所未載者四百〇二字(即新附字),給每個字加了反切,部分字尚作了注,同時將原書十五卷分為三十卷,在卷首列有五百四十部部目表。

經過校訂的《說文解字》在很大程度上恢復了該書的原貌,提高了實用性,是學習和研究《說文》的最通行的校本,世稱“大徐本”。

徐鍇(西元九二〇-九七四年)字楚金,徐鉉弟,文字學家。

仕南唐官集賢殿學士、內史舍人等職,宋軍攻佔金陵時死於城中。

四歲時喪父,從兄鉉學,博聞強記,精于小學,成尌與兄鉉齊名,世稱“大小徐”。

所撰《說文解字系傳》,三十卷,是一部全面傳釋和研究《說文》的著作,成書先于大徐本。

該書對許意每有闡發,所論“假借”、“古今字”、“引申義”、“因聲求義”諸事多開了清人研究《說文》的先河,受到歷來研究《說文》者的重視,世稱“小徐本”。

周德清(一二七七-一三六五年)字挺齋,元代瑞州高安(今江西高安)人,音韻學家。

擅長音律,於泰定帝泰定元年(一三二四年)撰成《中原音韻》一書。

該書取韻定音以當時北方的實際語音為依據,與《切韻》以來的正統韻書有很大差別。

全書分韻十九部,分平聲為陰陽兩類,中古部分上聲字被歸入去聲,中古入聲被取消,這些特點與今北京話的讀音已很接近。

由於該書反映了漢語語音在元代時的重要變化,對於研究近代音及漢語語音史來說具有很高的價值,故為學界所重。

陳第(一五四一-一六一七年)字季立,號一齋,又號溫麻山農,明代連江縣(今福建連江縣)人,音韻訓詁學家。

青年時曾從軍,官至遊擊將軍。

精于音韻訓詁,對待古音具有歷史發展的觀念,反對“葉音”說,指出“時有古今,地有南北,字有更革,音有轉移”,這種正確認識對後來清人的古音學研究產生了重大影響。

其著作有《毛詵古音考》、《屈宋古音義》、《讀詵拙言》、《伏羲圖贊》、《尚書疏衍》等。

顧炎武(一六一三—一六八二年)初名絳,字寧人,後改名炎武,號亭林,明末清初崑山(今江蘇昆山)人,著名的音韻訓詁學家、經學家。

明末舉秀才,自幼受嗣母愛國思想教育,以報國為懷,曾加入複社,與宦官豪強作鬥爭。

清兵入關後,積極投身昆山地區的抗清起義,失敗後亡命北國,終身為學不仕。

康熙十七年(一六七八年),朝廷曾詔纂《明史》,被斷然拒絕。

顧氏治學主張經世致用,反對空談,注重考據,開清代樸學之風。

于天文地理、經史百家、音韻訓詁、金石文字,無所不及,無不專深,著述極豐,卓然成一代宗師。

所撰《音學五書》三十八卷,歷時三十年,五易其稿,為清代古音學的奠基之作。

除《音學五書》外,顧氏涉及語言文字的著作尚有《金石文字記》、《石經考》、《九經誤字》《左傳杜解補正》、《日知錄》、《京東考古錄》、《唐宋韻補異同》等。

江永(一六八一-一七六二年)字慎修,清江西婺源縣(今江西婺源縣)人,經學家、音韻學家。

一生好學深思,無意仕途。

于經書、小學、典章、制度、地理、鐘律等無不涉獵。

治經以考據著稱,開皖派經學之風。

治音韻以審音見長,為審音派之祖。

分古韻為十三部,對顧炎武的十部之說多有糾正。

其語言學著作主要有《古韻標準》、《四聲切韻表》、《音學辨微》等,經學著作主要有《周禮疑義舉要》、《禮書綱目》、《儀禮經傳通解》等。

戴震(一七二三-一七七七)字東原,號果溪,清代安徽休寧隆阜(今安徽屯溪市)人,經學家,音韻訓詁學家。

曾問學于江永,後中鄉詴,但詴禮部不第。

乾隆三十八年(一七七三年)詔充《四庫》纂修官,不久賜同進士出身,选翰林院庶起士。

一生博聞強記,所涉極廣,而專精于小學、數學和地理,是考據派中皖派的代表人物。

研究音韻分古韻九類二十五部,第一個提出上古音陰陽入三聲相配的格局。

著作主要有《聲韻考》、《聲類表》、《續方言》、《方言疏證》、《六書論》、《爾雅文字考》、《孟子字義疏證》、《毛鄭詵考證》、《屈原賦注》、《儀禮考證》、《古曆考》、《勾股割圜記》、《策算》、《考工記圖》等。