论克孜尔石窟中心柱窟的建筑特点

- 格式:pdf

- 大小:545.06 KB

- 文档页数:6

浅析金塔寺石窟艺术作者:吴开东来源:《丝绸之路》2010年第04期[摘要]甘肃张掖的金塔寺石窟艺术知者甚少。

实际上金塔寺石窟的开凿,要早于“中国四大石窟”。

也正是由于金塔寺石窟的开凿,才拉开了中国石窟规模化开凿的序幕。

金塔寺石窟艺术保留了源自印度石窟艺术的形式特征,但又不失其当时、当地多民族共处的社会生活原形,形成了时代特色鲜明的北凉石窟艺术:中心塔柱的窟型、秀骨清像的造像、高肉浮雕的壁饰。

尤其是金塔寺彩塑高肉浮雕飞天,凌空悬塑,若从天降,表现手法更是独一无二,被誉为“东方飞天之精华”,深刻地影响了中国佛教造像艺术的发展。

[关键词]金塔寺;石窟艺术;造像风格[中图分类号]J19 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2010)04-0080-02金塔寺石窟位于甘肃省肃南县大堵麻乡李家沟村西面的红砂岩崖壁上。

境内多为山地草原,平均海拔3000米左右。

由于这里气候温寒、四季分明,洞窟内塑像保存较为完好。

金塔寺东、西二窟开凿在距地60余米的红砂岩崖壁上,二窟并列,坐北朝南,有石阶依山而上,可直通窟内。

从20世纪50年代,我国著名雕塑史专业博士史岩先生,曾沿丝绸之路考察敦煌石窟,途经祁连山区时对马蹄寺石窟群进行了考察,发表了《散布在祁连山区民乐县境内的石窟群》一文,文中指出:“金塔寺和千佛洞的北朝窟中所见高肉雕的大型飞天、千佛、菩萨和莲花化生童子等,是富有创造性的,它又是接受了影塑的传统形式,更进一步的发展,它给人们的感动力是大大地超出于影塑,艺术家非有更健全的想象力、更高度的表现技术、更丰富的造型经验和大胆的构图设计能力,是不能做到的。

”此二窟的塑像艺术风格异于甚至高于其他石窟,也因此吸引了更多的专家、学者前来实地考察研究。

1986年,北京大学教授、考古系主任宿白先生在《考古学报》第4期发表的《凉州石窟遗迹与凉州模式》一文中,对金塔寺、天梯山、文殊山、北凉石塔等遗迹作了综合性分析和比较后认为:“早于敦煌莫高窟现存早期洞窟的这三座塔庙窟的开凿,有可能出自北凉时期,或是北凉之后,这是沿袭了凉州佛教艺术系统而开凿的。

克孜尔石窟飞天图像艺术形式论文摘要:飞天图像在石窟艺术中,是最富有艺术魅力的表现形式之。

在佛教艺术的传播、交集和发展中,各地石窟呈现出各种审美意趣的飞天风格。

其中克孜尔石窟飞天具有鲜明的风格特色,本文在调查分析的基础上对克孜尔石窟飞天的风格造型表现特点和形式渊源及其传承的价值进行分析。

关键词:飞天;图像;形式克孜尔石窟有壁画的石窟大部分都有飞天图像。

主要集中在中心柱窟和大像窟中,方形窟较少且主要集中在穹窿顶的方形窟内。

在这几类的石窟里,飞天图像在石窟中的分布和构图,与壁画所表达的主题有关。

一、中心柱窟:1.主室正壁有第58窟、100窟、159窟、163窟、175窟、176窟、193窟、227窟。

2.主室前壁:第8窟。

3.主室劵顶的有第196窟和219窟。

4.主室侧壁有第207窟。

5.甬道侧壁的有第69窟。

6.后室劵顶:第4窟、8窟、32窟、69窟、123窟、163窟、195窟、196窟、219窟、214窟、新1窟。

由以上统计来看,主室正壁和后室劵顶是中心柱窟中飞天的主要构画空间。

主室正壁飞天多与主龛两旁壁画绘的帝释天和般遮翼相配合,表现出帝释天闻法的内容。

在构图上围绕正壁主龛像而展开,表现对佛的礼赞朝贺场面。

中心柱窟分布在后室劵顶的飞天,主要表现的是涅槃举哀主题的场面,在构图意识上与后室正壁涅槃场面为一体,是一幅画在空间的延伸。

二、大像窟:1.主室劵顶:第47窟、48窟、153窟。

2.后室前壁:第77窟、153窟。

3.后室劵顶:第47窟、48窟、149窟。

后室劵顶的飞天与中心柱窟后室飞天对涅槃的场面表现相同,在构图上有两种形式:①飞天形体无序的分布排列。

②人物很规律有序的排列。

三、方形窟:主要集中在穹窿顶式方形窟。

1.第67窟、76窟、135窟。

克孜尔石窟飞天造型的特点是在造型上给人的最大感受是极有气度的形体运动感,飞天在空中飞翔的感觉,主要是靠身体四肢和腰部的运动状态来表现,可以将克孜尔石窟飞天的形式动态形式分为两大类型:1.第一种动态形式:飞天双腿奔腾跳跃的运动动作,第47窟、48窟、60窟、100窟、163窟、175窟、186窟、207窟、227窟。

克孜尔千佛洞导游词克孜尔千佛洞是新疆的有名景点之一,很多来自各地的游客慕名来参观,导游也要做好克孜尔千佛洞景点的详细介绍。

下面是橙子整理克孜尔千佛洞导游词的范文,欢迎阅读!克孜尔千佛洞导游词篇一克孜尔石窟和敦煌莫高窟同享中国“四大石窟”之美誉,坐落于悬崖峭壁之上,绵延数千公里。

其中保存壁画的洞窟有 80多个,壁画总面积约1万平方米。

它是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群,大约开凿于公元 3世纪,在公元8-9世纪逐渐停建,延续时间之长在世界各国也是绝无仅有的。

克孜尔石窟位于新疆拜城县,属于龟兹古国的疆域范围, 是龟兹石窟艺术的发祥地之一,其石窟建筑艺术、雕塑艺术和壁画艺术,在中亚和中东佛教艺术中占极其重要的地位。

龟兹古国地处古丝绸之路上的交通要冲,曾经是西域地区政治、经济和文化的中心。

佛教从印度先传入新疆,形成“西域佛教”后,再传入中原。

龟兹的地理位置决定它成为“西域佛教”的一个中心,也成为佛教传入中原的一个重要桥梁。

石窟则是佛教艺术的重要形式,通过建筑和壁画来宣传佛教教义。

龟兹石窟窟群比较集中,壁画内容丰富,不仅有表现佛教的“本生故事”、“佛传故事”、“因缘故事”等壁画,还有大量表现世俗生活情景的壁画。

有研究石窟的专家指出,龟兹石窟是一部古龟兹文化的百科全书。

而在龟兹石窟群中,克孜尔石窟被视为群芳之冠。

1 / 14克孜尔千佛洞的洞窟形制大致有两种:一种为僧房,是供僧徒居住合作产的场所,多为居室加通道结构,室内有灶炕和简单的生活设施 ;另一种为佛殿,是供佛徒礼拜和讲经说法的地方。

佛殿又分为窟室高大、窟门洞开、正壁塑立佛的大佛窟和主室作长方形、内设塔柱的中心柱窟,还有部分是窟室较为规则的方形窟。

不同形制的洞窟用途不同。

这些不同形制和不同用途的洞窟有规则的修建在一起,组合成一个单元。

从配列的情况看,每个单元可能就是一座佛寺。

可以想见,当年克孜尔千佛洞是龟兹地区一处佛寺栉比、僧徒比肩的地方。

最能体现克孜尔石窟建筑特点的是中心柱式石窟,它分为主室和后室。

新疆拜城县克孜尔石窟第27窟调查简报沙娜摘要克孜尔石窟位于新疆维吾尔自治区拜城县克孜尔乡东南约7公里的木扎提河北岸明屋依塔格山的崖壁上,西距拜城约60公里,东距库车约70余公里。

它是我国开凿年代最早、地理位置最西的一处大型佛教石窟群。

表现了从公元3世纪至公元9世纪佛教艺术在龟兹地区的创造发展与高度成就,是龟兹石窟的典型代表,也是古代东西方文化交流的结晶。

第27窟作为克孜尔石窟中比较特殊的一个石窟,其所呈现的洞窟形制、壁画题材内容为学术界研究克孜尔石窟提供了翔实可靠的研究资料。

本文在阐明第27窟洞窟和壁画保存现状的同时结合洞窟形制、碳十四测定等对洞窟年代分期也做了叙述。

关键字克孜尔石窟27窟平綦公元7世纪克孜尔石窟按地理位置可分为谷西、谷内、谷东和后山四个区,第27窟位于克孜尔石窟谷西区西段,毗邻第26窟,位于第26窟的东侧,窟口方向南偏东35°。

①因此窟四面开龛,德国探险队将其命名为“多龛窟”。

该窟除四面佛龛众多之外,还有一特别之处是它的顶,27窟的窟顶不是克孜尔石窟中常见的券顶,而是形状犹如棋盘的平棋顶,这在克孜尔石窟中是仅此一例的。

(一)洞窟形制该窟的形制为中心柱窟。

前室已经坍塌,现存主室和甬道(图1)。

主室平面方形,面宽4.15米、进深4.41米、高4.95米,平棋顶。

正壁中部开一拱券顶立像龛,龛内正壁中下部与后甬道相通,面宽0.98米、进深1.61米、高约2米,距地面0.34米。

龛外壁面有形状、大小不一的9排62个小龛,主佛龛上部有一平浅的佛龛,该佛龛四角各有一附属佛龛。

平浅佛龛上方还有一更小的佛龛伴随两个狭窄附属佛龛。

这些佛龛的左右两边,各有7行狭窄平浅的高佛龛,每行三个,部分佛龛内还残存墙上的地仗。

正壁下方两侧开左、右甬道,甬道纵券顶。

主室左、右侧壁各有3排13个拱券顶龛。

左侧壁从上至下,第一排4个拱券顶龛,第二排5个拱券顶龛,第三排4个拱券顶龛,总计13个拱券顶龛,部分龛体残损。

“支提”就是“塔”的意思。

支提窟在洞窟的中央设有塔,所以又叫塔庙窟。

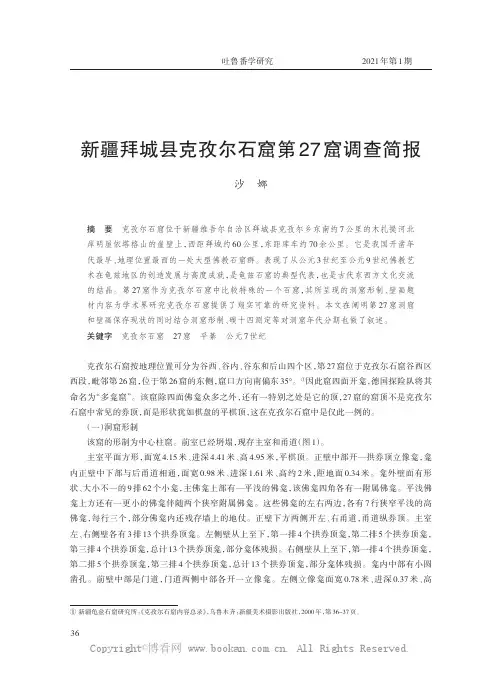

新疆拜城克孜尔石窟内的支提窟支提窟的规模一般比较大,因为它是供信徒回旋巡礼和观像之用。

为了使建筑结构更牢固,通常塔顶上接窟顶,就可以像柱子一样起到支撑的作用,因此被形象地称为中心柱。

支提窟,佛教中用于供奉窣堵坡和佛像的佛殿,主要用于宗教仪式。

平面为纵长方形,半圆为结束,半圆部分有一个窣堵坡,沿侧墙有一列柱子,柱子也绕过窣堵坡。

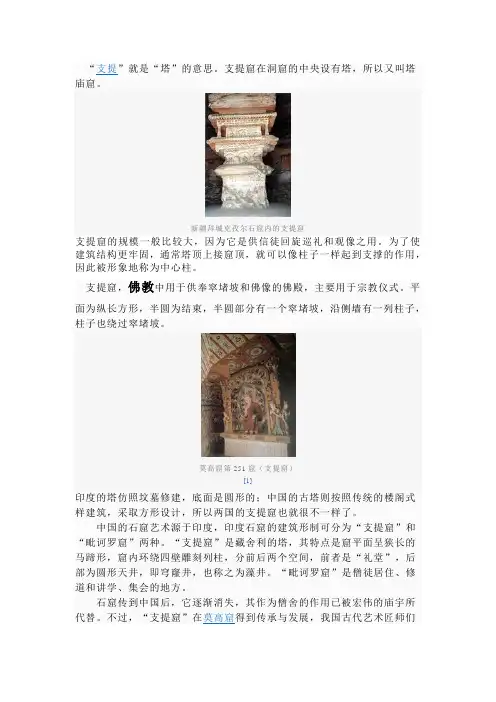

莫高窟第251窟(支提窟)[1]印度的塔仿照坟墓修建,底面是圆形的;中国的古塔则按照传统的楼阁式样建筑,采取方形设计,所以两国的支提窟也就很不一样了。

中国的石窟艺术源于印度,印度石窟的建筑形制可分为“支提窟”和“毗诃罗窟”两种。

“支提窟”是藏舍利的塔,其特点是窟平面呈狭长的马蹄形,窟内环绕四壁雕刻列柱,分前后两个空间,前者是“礼堂”,后部为圆形天井,即穹窿井,也称之为藻井。

“毗诃罗窟”是僧徒居住、修道和讲学、集会的地方。

石窟传到中国后,它逐渐消失,其作为僧舍的作用已被宏伟的庙宇所代替。

不过,“支提窟”在莫高窟得到传承与发展,我国古代艺术匠师们把木构建筑和石窟巧妙结合起来,着重发展了窟檐和甬廊。

窟檐利于保护洞窟,甬廊便于窟与窟之间的沟通。

僧房窟和禅窟一般都很朴素,支提窟则宏大精致得多,装饰有雕塑和壁画,有的在地面上都雕绘有很漂亮的图案呢!其中,支提正对著入口的那一面所表现的佛像占据了最显要的位置,必定是整个洞窟中最重要的形象,在这佛像前一般会陈设香炉、鲜花等供品。

皇泽寺支提窟皇泽寺位于四川广元市,寺内的支提窟,又名中心柱窟、塔庙窟,位于则天殿之上、大佛楼左侧,是皇皇泽寺支提窟泽寺摩崖造像的45号窟,为皇泽寺造像年代最早的一处,也是四川地区唯一的中心柱窟。

支提窟,深2.76米,宽2.6米,窟约13立方米,窟室方形平面,平顶略弧,窟中央立方柱,由窟底直通窟顶,三壁各开一大龛两小龛。

中心柱是一根完整的石柱,又是一座造型精美的经塔,由塔基、身、顶三部分组成。

中国佛教石窟的类型和形制特征内容摘要:大型石窟群,多由几种不同使用功能的洞窟组成,构成较为完整的石窟寺院。

在石窟中保存有佛教造像(或壁画、浮雕)的礼拜窟,历来是学界所关注的研究对象,而那些原来就没有佛教造像(或壁画、浮雕)的非礼拜性质的洞窟,则往往被研究者所忽略。

石窟中的各类不同性质的洞窟,皆是古代僧人根据宗教活动与生活需要而凿建的。

它们的出现和存在,是有其特定的历史原因的。

本文透过石窟中不同使用功能洞窟的外在形态与其所蕴含的宗教文化内涵,来探寻佛教石窟的产生、发展及其演化规律和特征。

引言佛教寺院,通常是由若干具有不同使用功能的单体建筑物构成的佛教建筑群,是佛教僧人赖以进行宗教活动和日常生活的居住场所。

而佛教石窟,则是开凿于山体旁侧崖面上的诸种佛教洞窟的总称,一般由几种不同使用功能的洞窟构成,石窟也可以说是特殊形式的佛教寺院,因此中国学术界也将佛教石窟称为石窟寺。

这表明佛教石窟与佛教寺院在其使用功能方面极为相似。

或者可以说,佛教石窟是佛教寺院的一种辅助和补充形式。

大量的佛教石窟遗迹表明,相当一部分石窟是和佛教寺院相毗邻的,说明其间存在密切的联系。

这似乎暗示出,寺院中的僧人,某些宗教活动是需要在石窟中进行。

如新疆库车县东北部的铜厂河河岸两侧的苏巴什寺院遗址(有人认为是著名的雀离大寺)附近,已清理的几座石窟主要是禅窟,他们应是寺院僧人禅修的场所。

又如河南安阳市附近的宝山石窟(亦称清泉寺石窟),礼拜窟仅两座(大住圣窟和大留圣窟),而大量的摩崖龛则是纪念僧尼的影像龛,其功能接近影窟。

如从若干影像塔下或龛内置放僧人骨灰舍利情况看,影像龛在性质上又近似于瘗窟。

而一般大型石窟群,则多由几种不同使用功能的洞窟组成,构成较为完整的石窟寺院。

这种现象在龟兹地区石窟中尤为明显。

在石窟中保存有佛教造像(或壁画、浮雕)的礼拜窟,历来是学界所关注的研究对象,而那些原来就没有佛教造像(或壁画、浮雕)的非礼拜性质的洞窟,则往往被研究者所忽略。

新疆克孜尔千佛洞导游词导游词是导游人员引导游客观光游览时的讲解词,是导游员同游客交流思想,向游客传播文化知识的工具,也是应用写作研究的文体之一。

下面是小编收集整理的新疆克孜尔千佛洞导游词范文,欢迎借鉴参考。

新疆克孜尔千佛洞导游词(一)亲爱的各位团友,各位朋友:大家好!在我们成功地翻越了铁力买提隧道,征服了茫茫的天山以后,现在我们已经从北疆来到了南疆,大家又可以体验到了与北疆孑然不同的风景和民俗,展现在我们眼前的将是另外一副美丽的画卷。

南疆不但自然风景很美,就象我们刚才参观过的大、小天池,还有民风淳朴的维吾尔族,更吸引人的是,南疆的宗教,文化等人文旅游资源非常的丰富。

如果你想获得精神上更高的旅游享受,欢迎你来南疆。

在南疆的诸多城市中,最具有代表性的,首推今天我们要到达的库车。

库车县位于新疆中部天山南麓,塔里木盆地的北缘,隶属于阿克苏地区,是阿克苏地区所辖一市八县中最大的一个县,面积近1.5万K ㎡,全县人口约38万,从古至今就是南疆的重要城市之一。

库车,古称“龟兹国”是我国古代西域大国之一,是汉唐以来西北边陲的政治、经济、文化、军事、特别是佛教中心,并以龟兹国为中心,建立政治和军事集权,管辖以龟兹为中心的西域36国。

大家都知道,西域正式隶属于祖国大陆的版图,是以西汉公元60年在此设西域都护府开始的,到了东汉时期,政府就把西域都护府设置于今天库车境内的龟兹故城。

到了唐朝时期,也曾两度设安西都护府于此,这时龟兹国的管辖范围就更大了。

到了清朝的时候,改为库车直隶州。

1913年才改为库车县。

库车,地处丝绸之路的要冲之地,历来就是东西方文化、中原与西域文化相互交流、融合的中心和传播地。

历史地位极为显赫。

所以他的文化背景和历史渊源相当深厚。

大家熟知的龟兹乐舞,在隋唐时期名噪中原,刹那间掀起了龟兹乐舞的狂潮,三藏法师西天取经路过此处,也称赞道“管弦伎舞,特善清国”,如今这种典雅的充满西域风情的歌舞至今还在流传,是人类文化艺术宝库中的一颗明珠。

克孜尔石窟第175窟农耕图像与中华民族共同体研究作者:米治鹏张小飞张学圭来源:《文物鉴定与鉴赏》2024年第08期摘要:克孜尔石窟开凿于公元3世纪末期,从时间的流变上来看,其早于敦煌莫高窟和其他地区的石窟,是中国境内石窟寺发展链条上的重要一环。

唐代克孜尔石窟曾经盛极一时,以其罕见的规模和独特的图像艺术风格为世界瞩目。

克孜尔石窟吸收了龟兹文化的精华,以其高超的图像艺术,展现了中外佛教艺术的互相融合,同时独特的艺术表现手法丰富了中华民族的艺术宝库。

克孜尔石窟中的图像艺术一定程度上展现的是当时人们真实生活的写照,尤其是第175窟农耕生活场景图,体现了各族人民生息繁衍的历史场景,反映了各族人民共同创造祖国灿烂文化的过程,说明中华民族在历史发展的过程中早已形成了休戚与共的命运共同体。

关键词:克孜尔石窟;农耕图;中华民族共同体DOI:10.20005/ki.issn.1674-8697.2024.08.028克孜尔石窟艺术是在古代东西方文化交融荟萃中所逐渐形成的,吸收了中原地区和中亚地区的文化艺术,同时又具有鲜明的龟兹地区文化特征,壁画题材和所表现出来的艺术风格皆展现了佛教艺术形成、发展、演变的中国化历程。

克孜尔石窟的绘画,题材种类极其丰富,有佛传四相图、野苑说法图、生死轮图、佛本生故事画等,在表现的形式上也体现出其独有的新颖别样,有梵天形象、乐舞形象等,其中第175洞窟东甬道的壁画上绘的一部分是农民进行劳作的场景图,这是当地人们从事农业生产的生活现实,是中原地区农耕技术传入西域后出现的新生产和生活方式,也是各民族间交往交流交融的有力体现,更是农耕文明和游牧文明的彼此依赖耦合互补,共同奠定中华民族共同体物质基础的过程。

1 克孜尔石窟第175窟概况克孜尔石窟第175洞窟由主室、前室和后室构成,其中后室又分为东甬道和西甬道两个道,但是前室已经塌毁严重,壁画残垣也荡然无存,无法进行考释,因而对第175窟的研究只能从主室以及后室着手,对主室和后室壁画所展现的内容进行深入分析,进而阐释克孜尔石窟图像艺术的深刻内涵,揭示佛窟图像所展示出来的艺术价值和历史文化价值。

马世长:中国佛教石窟的类型和形制特征一、佛教石窟的类型1.僧房窟僧房窟是供僧尼生活起居之用的洞窟,性质同于寺院中的僧房。

僧房梵文音译为毗可罗,过去也将僧房窟称为毗可罗窟。

其典型实例在龟兹石窟群中较为常见。

如新疆拜城克孜尔石窟,僧房窟遗存数量较多,有80多个,约为全部洞窟的三分之一左右。

由此可见,僧房窟在龟兹石窟中所占比重很大,这表明它在龟兹僧人宗教活动和生活中,曾占据极为重要的位置。

龟兹地区的僧房窟,典型的形制是:进入僧房窟居室的甬道,多安排在居室旁侧;居室前壁开凿有方形或长方形的明窗;在居室窟门旁凿出壁炉式灶坑;在居室窟门的对面,多凿出低矮的禅床;在甬道尽端,有的还另凿出小室,供存放物品之用;居室顶部多为横券式。

僧房窟壁面不画壁画,墙面仅作粉刷或装饰简单的彩色线条。

从僧房窟的相关遗迹可以判断,僧房窟的甬道门、居室门和明窗部位,原来曾装有可以开启的木门或木窗。

并通过门窗采光和通风。

在僧房窟中,灶坑中有红褐色的烧土,僧房窟壁面存在多次粉刷的痕迹。

这些迹象说明,僧房窟确实是僧人们居住的处所。

另据调查,克孜尔石窟的若干僧房窟,在其中、晚期阶段,被相继改造为中心柱窟或方形佛殿窟。

这一现象表明,当时这些洞窟的原有功能大为削弱而被废弃。

这种变化意味当时僧尼的宗教生活方式有所改变,对僧房窟的依赖和需求急剧降低。

在若干僧房窟的废弃的同时,礼拜窟的需求数量增加,因而利用旧僧房窟改造为礼拜窟,实是为了减少开凿新洞窟的工程量,颇有废物利用之意。

此外在吐鲁番地区的雅尔湖石窟、敦煌莫高窟北区洞窟、宁夏固原须弥山石窟等地,也发现僧人居住的僧房窟,它们在僧房窟的形制方面,有诸多自身特点。

大多有火炕、灶坑和排放烟气的烟道。

2.禅窟禅窟是供僧尼进行禅修的洞窟,性质与寺院的禅房相同。

可以判定为禅窟的遗迹,有单体禅窟和组合禅窟两种。

禅窟遗迹主要见于中国西北地区的新疆拜城、库车一带的龟兹石窟;吐鲁番地区的石窟;敦煌、酒泉等甘肃石窟;宁夏固原须弥山石窟等地。

浅谈敦煌壁画中的两种建筑风格作者:罗汉来源:《丝绸之路》2013年第04期[摘要]敦煌是古丝绸之路上重要的大都市,历史上中西方文化在这里产生过激烈的碰撞与融合。

敦煌佛教文化是中西方文化融合的重要见证。

作为敦煌佛教文化的重点组成部分,敦煌佛教建筑也体现出上述特点。

[关键词]敦煌壁画;佛教文化;佛教建筑[中图分类号]K879.41 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2013)04-0038-02敦煌佛教文化直接来源于西域,所以在敦煌早期洞窟中,便出现了圆券拱、希腊式柱头、葱头形龛楣等具有西域建筑特色的形象。

如北凉第272窟窟顶藻井四周天宫建筑,由连续的圆券拱组成,而圆券拱建筑形式来源于印度。

又,北凉第268窟西壁圆券龛下两侧的龛柱,则是爱奥尼卷旋形的希腊式柱头。

北魏第254、257窟等洞窟中心柱的佛龛则是葱头形龛楣。

初唐第323窟北壁《张骞出使西域图》画面左上方,张骞等人骑行前进途中,远方一处城郭在望,城内有西域式佛塔,城门外立二比丘,旁侧榜题“囗大夏时”,表示张骞一行西行至西域大夏国礼拜佛塔的情景。

这便是一座西域建筑风格的城堡(见图1)。

不过,最具特色的是盛唐第217窟南壁《法华经变》中所绘的西域城堡。

画面右上方绘一城郭,城外有一人正引导两个骑驴之人前往城内,城内有两人面对一塔合十作礼拜状。

该城之城门、角台顶部均为半圆状,城中一塔开尖拱形门,顶部亦为半圆状(见图2)。

梁思成先生在《敦煌壁画中所见的中国古代建筑》一文中对此曾指出:“壁画中最奇特的一座城是第217窟所见。

这座城显然是西域景色。

城门和城内的房屋显然都是发券构成的,由各城门和城内房屋的半圆形顶以及房屋两面的券门可以看出。

”该城堡为西域式建筑。

特别值得关注的是,在盛唐第217窟南壁《法华经变》画面中段下半部,竟出现了迥然相异、两种不同建筑风格的宅院,画面左侧是汉式住宅,右侧是西域式住宅。

汉式住宅为瓦顶建筑,院墙和门的前面有小山掩映;宅院内有厅堂三间,下有砖砌台基、散水;室内方砖铺地,内部有床,床后有屏风。

敦煌石窟的艺术特点和价值敦煌壁画艺术莫高窟根据其洞窟内壁画的题材内容、艺术风格和表现手法,大致可分为三个时期,早期壁画1、早期是敦煌石窟艺术的成长时期,壁画内容有佛像画、佛教故事画,中国传统神话故事,装饰图案和供养人画像等,其中以佛教故事画为主。

2、中期壁画是石窟艺术的极盛时代,包括随唐两上朝代。

壁画内容,故事画减少,一开始就是按照当时的风土人情来描绘的。

反映的生活更加广泛,而且对人物形象的刻画也更加深刻,对主题的表现也更加明显3、。

晚期壁画包括五代、宋、西夏、元四个时期,供养人的画像,各族首领及其属集于一窟。

为莫高窟壁画艺术增添了不少光彩。

壁画题材简单,只有楼台亭阁、佛说法,天人围绕,莲花、水池、化生,没有任何故事情节,竟不知所画何以为名。

比较普遍采用的题材。

总结以上三个时期来看:奠高窟壁画从各个方面都表现了古代艺术家的创造才能和成就,而这些成就总是在继承了前代的优秀传统,观察研究了生活,以及进行辛勤的劳动才有可能获得的。

敦煌彩塑艺术敦煌莫高窟是建筑、彩塑、壁画三者相结合的统一体,主题是彩塑。

彩塑艺术的发展大体可分为早、中、晚三个时期。

早期——发展期。

早期洞窟形式.有禅窟,方形或长方形佛堂式和中心柱塔庙式等,早期的彩塑有三百多件。

体裁有浮雕(影塑)、高浮雕、圆雕。

浮雕题材主要有千佛、飞天等,高浮雕题材主要有楣梁上的龙头、羽人等,都是紧靠壁面捏塑的,形体比较扁平,圆雕题材主要是较大型的佛、菩萨、天王等,头部及身体体积比较饱满。

中期极盛期洞窟为方形佛殿式,一般都在正面大龛中列置以佛为中心的群像。

人物造型,一般头大,体壮,腿短,这是随代塑像在外型上的显特征。

由于河西走廊的政治、经济、文化和交通等各方面的变化,以及佛教本身的衰落,佛教艺术也一既不振了。

敦煌石窟形制石窟形制指石窟的建筑规制与风格。

关于敦煌石窟的形制及其造型,在相关传世文献及考古文献没有留下可资利用的直接说明,仅仅有如“大像窟”、“涅槃窟”之类以外形特征而命名的记载。

新疆克孜尔石窟建筑和中亚古建筑比较研究作者:林舜仪来源:《美与时代·城市版》2015年第06期摘要:新疆克孜尔石窟坐落于新疆拜城县克孜尔乡附近的大峡谷中,属于古龟兹国的疆域,丝绸之路上重要的城邦。

它受到波斯文明、罗马文明、印度文明以及中原文明的影响,形成了独特的西域文化。

2014年,克孜尔石窟建筑作为中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申请“丝绸之路,长安—天廊道网”中的一处遗址成功列入《世界文化遗产名录》,这象征着克孜尔石窟在国际文化交流中引起了众人瞩目。

关键词:克孜尔石窟;建筑;中亚;丝绸之路基金项目:本文是2013年度新疆师范大学自治区重点学科招标课题“中亚古建筑壁画和克孜尔石窟壁画的比较研究”,批准号:13XSQZ0526。

新疆克孜尔石窟坐落于新疆拜城县克孜尔乡附近的大峡谷中,属于古龟兹国的疆域,丝绸之路上重要的城邦。

它受到波斯文明、罗马文明、印度文明以及中原文明的影响,形成了独特的西域文化,其石窟建筑艺术也因在中亚艺术中独具一格,成为丝绸之路上的璀璨明珠。

克孜尔石窟分为四个区域:谷西、谷内、谷东和后山,目前编号的洞窟有269个。

石窟开凿于明屋塔格山悬崖上,始于公元3世纪,衰落于公元9世纪末。

它有着完整的建筑体系——悬崖上坐落有致的洞窟,包括供僧尼生活起居之用的僧房窟,供僧尼和佛教徒供养和做礼拜之用的礼拜窟,存储日常用品的仓储窟,等等。

这些建筑群体俨然一个气势宏伟的寺院。

在吉尔吉斯斯坦国楚河南岸托马城西南面有两座6~8世纪的佛寺,寺院由僧房门厅、长廊庭院和回廊佛堂组成,此建筑反映了通过丝绸之路,克孜尔石窟建筑对吉国的影响。

僧房窟是佛教僧徒修禅的场所。

窟顶有横劵顶、穹庐顶、复斗顶、套斗顶、纵劵顶、平顶等不同样式。

僧房窟一般是一层,唯有克孜尔第35、36窟属特别的两层僧房窟。

石窟门道后方一侧开甬道,没有柱子,甬道内为僧人休息的主卧室,左面凿一明窗。

印度最早的僧房窟位于奥里萨邦兰尼卡努,其室内布局为:以一间方厅为核心,周围柱子围绕,三面再凿一些小房,小房一分为二,房内凿有石床,后来为了建筑的巩固性和安全性,又建有柱子,没甬道。

新疆拜城县克孜尔石窟第99窟调查简报古丽扎尔?吐尔逊摘要克孜尔石窟位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县克孜尔乡的明屋塔格山上。

克孜尔石窟现有洞窟349个,依据山势走向可分为谷西、谷内、谷东、后山四个区,它是我国开凿年代最早、地理位置最西的一处大型佛教石窟群。

表现了从公元3世纪至公元9世纪佛教艺术在龟兹地区的创造发展与高度成就,是龟兹石窟的典型代表,也是古代东西方文化交流的结晶。

本文对第99窟保存现状和壁画等进行了较为详细的描述,结合洞窟组合关系、碳十四测定等对洞窟年代也做了综述。

其所呈现的洞窟组合与壁画题材内容为龟兹石窟的研究提供了翔实可靠的资料。

关键词克孜尔石窟第99窟公元5-6世纪组合洞窟第99窟位于克孜尔石窟谷内区峡谷西侧的一处陡崖上,窟口方向为北偏东67?,与第96窟至第101窟处于同一平面,位于第98窟的北侧,第100窟的南侧,现存窟前建筑遗迹前室、主室、左右甬道和后室(图1)①。

1954年,修复主室外塌毁部分并安装木门。

70年代,在地坪上抹水泥。

一、洞窟形制及壁画(一)窟前建筑第99窟前原有50余米的木栈道,门道下方壁面上仍然可见安装栈道的凿孔,上方壁面插放木椽眼和凹槽也清晰可辨。

窟前预留有一米多宽的平台,在平台上凿出地栿槽。

原有的地栿应当一端插入壁面的凿孔,另一端向外伸出,然后在上面平铺木板形成栈道的地面。

(二)第99窟1.洞窟形制中心柱窟。

由前室、主室和后室组成。

①新疆龟兹石窟研究所:《克孜尔石窟内容总录》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2000年,第124~126页。

(1)前室平面呈长方形,宽382厘米、进深268厘米、高412厘米,平顶。

地坪上残存草泥涂层,两侧壁面涂有草泥。

前部地坪比后部低30厘米。

该前室无前壁,正壁中部开门道通向主室,门道宽100厘米、进深84厘米、高169厘米,平顶。

门道外口有安装门框的凹槽。

门道上部有一条宽大的通壁水平凹槽,约宽50厘米、深20厘米,与左右侧壁里端的凿孔相通。