第12课从计划经济到市场经济.

- 格式:ppt

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:25

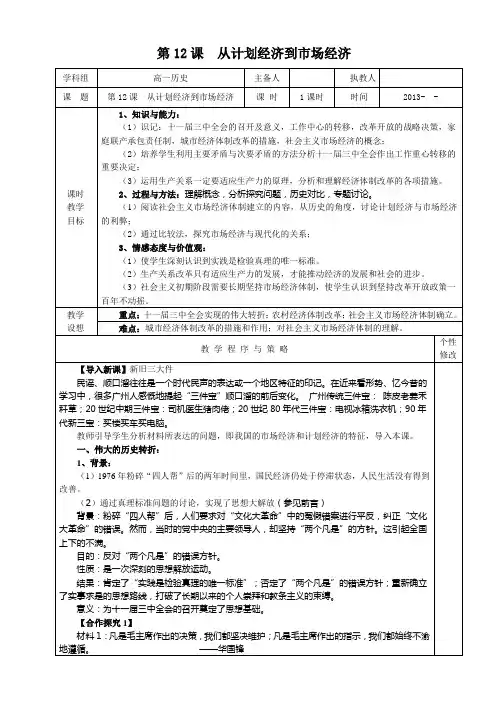

第12课从计划经济到市场经济学科组高一历史主备人执教人课题第12课从计划经济到市场经济课时1课时时间2013- -课时教学目标1、知识与能力:(1)识记:十一届三中全会的召开及意义,工作中心的转移,改革开放的战略决策,家庭联产承包责任制,城市经济体制改革的措施,社会主义市场经济的概念;(2)培养学生利用主要矛盾与次要矛盾的方法分析十一届三中全会作出工作重心转移的重要决定;(3)运用生产关系一定要适应生产力的原理,分析和理解经济体制改革的各项措施。

2、过程与方法:理解概念,分析探究问题,历史对比,专题讨论。

(1)阅读社会主义市场经济体制建立的内容,从历史的角度,讨论计划经济与市场经济的利弊;(2)通过比较法,探究市场经济与现代化的关系;3、情感态度与价值观:(1)使学生深刻认识到实践是检验真理的唯一标准。

(2)生产关系改革只有适应生产力的发展,才能推动经济的发展和社会的进步。

(3)社会主义初期阶段需要长期坚持市场经济体制,使学生认识到坚持改革开放政策一百年不动摇。

教学设想重点:十一届三中全会实现的伟大转折;农村经济体制改革;社会主义市场经济体制确立。

难点:城市经济体制改革的措施和作用;对社会主义市场经济体制的理解。

教学程序与策略个性修改【导入新课】新旧三大件民谣、顺口溜往往是一个时代民声的表达或一个地区特征的印记。

在近来看形势、忆今昔的学习中,很多广州人感慨地提起“三件宝”顺口溜的前后变化。

广州传统三件宝:陈皮老姜禾秆草;20世纪中期三件宝:司机医生猪肉佬;20世纪80年代三件宝:电视冰箱洗衣机;90年代新三宝:买楼买车买电脑。

教师引导学生分析材料所表达的问题,即我国的市场经济和计划经济的特征,导入本课。

一、伟大的历史转折:1、背景:(1)1976年粉碎“四人帮”后的两年时间里,国民经济仍处于停滞状态,人民生活没有得到改善。

(2)通过真理标准问题的讨论,实现了思想大解放(参见前言)背景:粉碎“四人帮”后,人们要求对“文化大革命”中的冤假错案进行平反,纠正“文化大革命”的错误。

第12课从计划经济到市场经济一、伟大的历史转折1.背景(1)经济:文革结束后前两年国民经济处于停滞状态,人民生活没有得到改善。

(2)思想:通过开展真理标准大讨论,实现了思想大解放。

2、内容1978年12月,中共十一届三中全会在北京召开。

主要内容:(1)思想上:完成了党的思想路线的拨乱反正。

重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线。

(2)政治上:完成了党的政治路线。

抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,实现了党的政治路线,思想路线的拨乱反正。

(3)经济上:工作重心的转移。

做出了把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。

确定经济建设为党和国家中心工作,在经济工作中实行改革开放的方针。

3、意义:是新中国历史上的重大转折,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点,标志着中国历史进入了社会主义现代化建设的新时期。

归纳中共历史上具有转折性意义的会议会议名称召开时间主要内容历史意义八七会议1927年纠正了陈独秀的右倾投降主义错误;通过了开展是由大革命失败到土地革命土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针 兴起的转折点遵义会议 1935年 结束了王明“左倾”错误在党中央的不正确统治,确立了以毛泽东为核心的正确领导党的历史上生死攸关的转折点 七届二中全会 1949年 指出党的工作重心转移,提出党的总任务是把中国由农业国变为工业国,把中国建设成为伟大的社会主义国家工作重心由乡村转移到城市 十一届三中全会 1978年 工作重心转移到经济建设上来;改革开放的伟大决策 是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折归纳近代史上三次历史性的巨变巨变结果 任务 辛亥革命 推翻了清朝的封建统治,建立了资产阶级共和国。

维护共和制度,发展资本主义经济。

中华人民共和国的成立 结束了中国半殖民地半封建社会历史。

巩固人民民主专政的政权,迅速恢复国民经济,建立社会主义制度。

十一届三中全会的召开我国进入社会主义现代化建设的新时期。

第12课从计划经济到市场经济【教学目标】根据知识目标,通过自主学习,比较、概括、归纳等方法,培养学生史论结合、论从史出的能力;通过材料讲述与分析,锻炼学生历史理解与解释能力。

同时在情感方面,培养学生强烈的社会责任感和历史使命感,树立道路自信、提升家国情怀。

【重点难点】教学重点:农村经济体制改革;社会主义市场经济体制的建立教学难点:从计划经济到市场经济转变的原因;社会主义市场经济建立过程的特点。

【教学过程】课程导入展示改革开放40周年先锋人物,引入本课课题《从计划经济到市场经济》,通过时事热点创设情境,感受历史,贴近生活,激趣、点题。

一、伟大的历史转折——十一届三中全会的召开以改革先锋胡福明引入十一届三中全会召开的背景,补充会议召开的国际背景。

学生通过设计表格,根据教材自主学习十一届三中全会的内容,在此过程中,引导学生分析,思想路线;从“两个凡是”到解放思想、实事求是;政治路线;从“阶级斗争为纲”到经济建设为中心;组织路线:形成以邓小平为核心的第二代领导集体;对外政策:从相对封闭、固步自封到全面开放。

从而理解十一届三中全会是新中国历史的伟大转折的含义。

这些转折体现了在结合本国国情下,借鉴其他文明优势,探索中国特色的现代化模式,又体现了历史转折关头邓小平作为改革开放总设计师的作用。

二、经济体制改革(一)农村经济体制改革改革从哪里突破?展示小岗村18户农民签字画押的“生死契约”,通过问题链形式,层层追问,引导学生思考经济改革突破口为何选在农村,出示材料,培养学生论从史出能力,认识到突破口选择在农村受国情和农村困境及农民首创影响。

展示改革先锋小岗村“大包干”带头人,引导学生感悟安徽人敢为天下先的首创精神。

通过学习使学生了解农村经济体制改革的经过。

展示改革先锋人物杜润生,分析家庭联产承包责任制与人民公社的区别,引导学生理解家庭联产承包责任制解放生产力的作用。

追问家庭联产承包责任制与小农经济的区别以及家庭联产承包责任制是否是最优模式,引导学理解改革永不止步。