中国近海的水温分布

- 格式:doc

- 大小:85.51 KB

- 文档页数:3

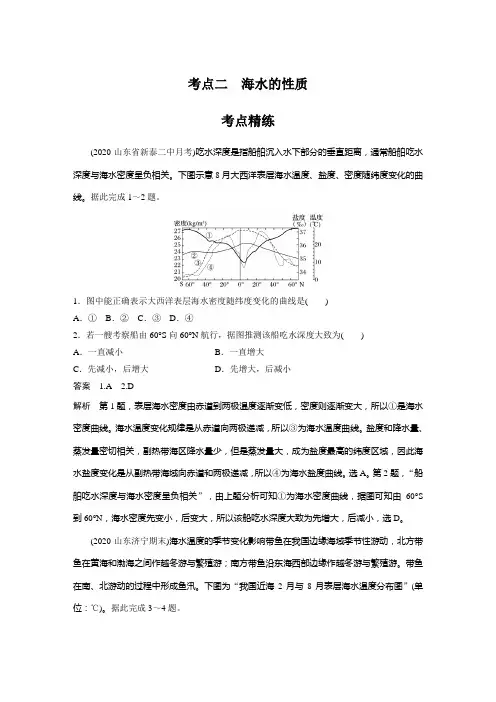

考点二海水的性质考点精练(2020·山东省新泰二中月考)吃水深度是指船舶沉入水下部分的垂直距离,通常船舶吃水深度与海水密度呈负相关。

下图示意8月大西洋表层海水温度、盐度、密度随纬度变化的曲线。

据此完成1~2题。

1.图中能正确表示大西洋表层海水密度随纬度变化的曲线是()A.①B.②C.③D.④2.若一艘考察船由60°S向60°N航行,据图推测该船吃水深度大致为()A.一直减小B.一直增大C.先减小,后增大D.先增大,后减小答案 1.A 2.D解析第1题,表层海水密度由赤道到两极温度逐渐变低,密度则逐渐变大,所以①是海水密度曲线。

海水温度变化规律是从赤道向两极递减,所以③为海水温度曲线。

盐度和降水量、蒸发量密切相关,副热带海区降水量少,但是蒸发量大,成为盐度最高的纬度区域,因此海水盐度变化是从副热带海域向赤道和两极递减,所以④为海水盐度曲线。

选A。

第2题,“船舶吃水深度与海水密度呈负相关”,由上题分析可知①为海水密度曲线,据图可知由60°S 到60°N,海水密度先变小,后变大,所以该船吃水深度大致为先增大,后减小,选D。

(2020·山东济宁期末)海水温度的季节变化影响带鱼在我国边缘海域季节性游动,北方带鱼在黄海和渤海之间作越冬游与繁殖游;南方带鱼沿东海西部边缘作越冬游与繁殖游。

带鱼在南、北游动的过程中形成鱼汛。

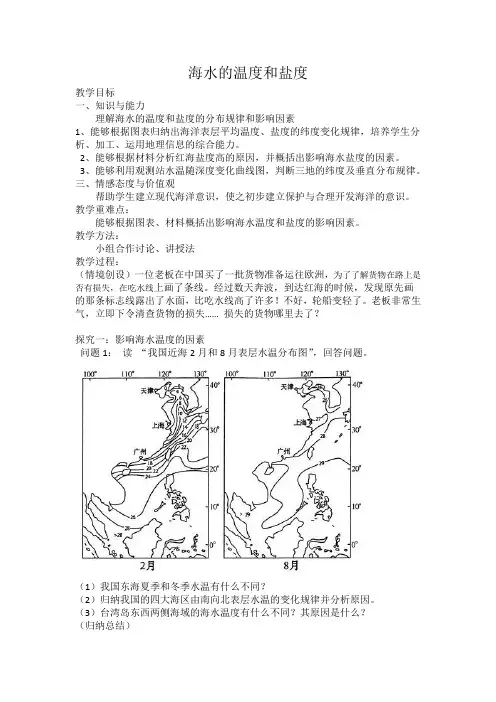

下图为“我国近海2月与8月表层海水温度分布图”(单位:℃)。

据此完成3~4题。

3.我国近海表层海水温度()A.最低值出现在黄海B.夏季长江口比周边略低C.冬季南北差异较大D.季节变化从南向北减小4.能够在我国边缘海域形成带鱼鱼汛的有()①北方带鱼春季向北游②北方带鱼秋季向北游③南方带鱼春季向南游④南方带鱼冬季向南游A.①③B.①④C.②③D.②④答案 3.C 4.B解析第3题,读图可知,我国近海表层海水温度最低值出现在渤海,A错;根据8月海水温度分布图可知,夏季长江口表层海水温度比周边略高(长江口处表层海水温度介于27~28 ℃),B错;冬季,我国近海表层海水温度南北差异大,C正确;对比2月和8月我国近海表层海水温度分布图可知,海水表层温度季节变化北方地区更大,南方地区较小,D错。

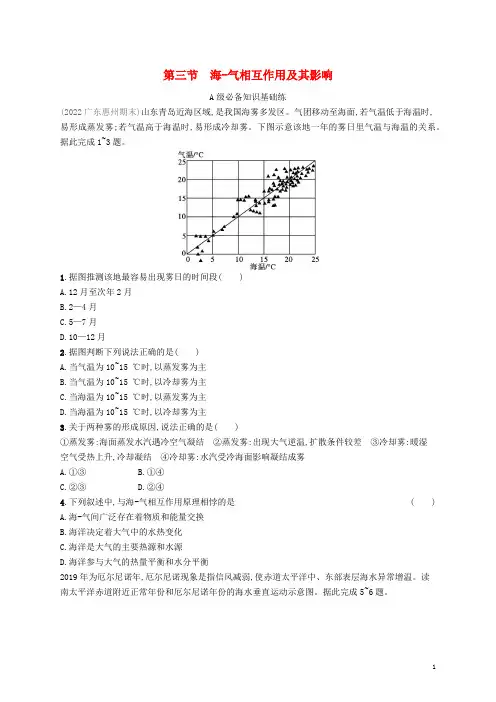

第三节海-气相互作用及其影响A级必备知识基础练(2022广东惠州期末)山东青岛近海区域,是我国海雾多发区。

气团移动至海面,若气温低于海温时,易形成蒸发雾;若气温高于海温时,易形成冷却雾。

下图示意该地一年的雾日里气温与海温的关系。

据此完成1~3题。

1.据图推测该地最容易出现雾日的时间段( )A.12月至次年2月B.2—4月C.5—7月D.10—12月2.据图判断下列说法正确的是( )A.当气温为10~15 ℃时,以蒸发雾为主B.当气温为10~15 ℃时,以冷却雾为主C.当海温为10~15 ℃时,以蒸发雾为主D.当海温为10~15 ℃时,以冷却雾为主3.关于两种雾的形成原因,说法正确的是( )①蒸发雾:海面蒸发水汽遇冷空气凝结②蒸发雾:出现大气逆温,扩散条件较差③冷却雾:暖湿空气受热上升,冷却凝结④冷却雾:水汽受冷海面影响凝结成雾A.①③B.①④C.②③D.②④4.下列叙述中,与海-气相互作用原理相悖的是( )A.海-气间广泛存在着物质和能量交换B.海洋决定着大气中的水热变化C.海洋是大气的主要热源和水源D.海洋参与大气的热量平衡和水分平衡2019年为厄尔尼诺年,厄尔尼诺现象是指信风减弱,使赤道太平洋中、东部表层海水异常增温。

读南太平洋赤道附近正常年份和厄尔尼诺年份的海水垂直运动示意图。

据此完成5~6题。

5.从图中可以看出( )A.正常年份太平洋东部海区气温较高B.正常年份澳大利亚东海岸气温较低C.厄尔尼诺年份太平洋西部海区气流下沉D.厄尔尼诺年份南美洲东部海区气流上升6.在厄尔尼诺年份,下列事件发生可能性较大的是( )A.南赤道暖流势力加强B.澳大利亚东部降水增多C.南美洲西部干旱地区出现“绿洲”D.全球范围内冰川储存量增加海水温度距平值表示某一时段内海水平均温度与多年平均温度的偏离值。

下图是某时间热带太平洋的表层海水温度距平值(单位:℃)示意图。

据此完成7~8题。

7.图中海水温度距平值分布说明( )A.南半球东南信风较强,处于厄尔尼诺现象期间B.南半球东南信风较弱,处于厄尔尼诺现象期间C.南半球东南信风较强,处于拉尼娜现象期间D.南半球东南信风较弱,处于拉尼娜现象期间8.图中海水温度的异常,可能导致( )A.南美洲西部飓风活动减弱B.澳大利亚大陆东部降水增加C.东南亚地区出现暴雨洪涝D.秘鲁渔场的渔获量明显减少9.读中国近海水温分布图,完成下列各题。

海水的温度和盐度教学目标一、知识与能力理解海水的温度和盐度的分布规律和影响因素1、能够根据图表归纳出海洋表层平均温度、盐度的纬度变化规律,培养学生分析、加工、运用地理信息的综合能力。

2、能够根据材料分析红海盐度高的原因,并概括出影响海水盐度的因素。

3、能够利用观测站水温随深度变化曲线图,判断三地的纬度及垂直分布规律。

三、情感态度与价值观帮助学生建立现代海洋意识,使之初步建立保护与合理开发海洋的意识。

教学重难点:能够根据图表、材料概括出影响海水温度和盐度的影响因素。

教学方法:小组合作讨论、讲授法教学过程:(情境创设)一位老板在中国买了一批货物准备运往欧洲,为了了解货物在路上是否有损失,在吃水线上画了条线。

经过数天奔波,到达红海的时候,发现原先画的那条标志线露出了水面,比吃水线高了许多!不好,轮船变轻了。

老板非常生气,立即下令清查货物的损失……损失的货物哪里去了?探究一:影响海水温度的因素问题1:读“我国近海2月和8月表层水温分布图”,回答问题。

(1)我国东海夏季和冬季水温有什么不同?(2)归纳我国的四大海区由南向北表层水温的变化规律并分析原因。

(3)台湾岛东西两侧海域的海水温度有什么不同?其原因是什么?(归纳总结)一、海水的温度1.时间分布规律季节同一海区夏季水温高,冬季水温低2.空间分布规律(1)水平分布规律纬度由低纬向高纬递减原因:太阳辐射由低纬向高纬递减暖流流过的海区水温偏高; 洋流寒流流过的海区水温偏低原因:暖流增温增湿;寒流降温减湿探究一:影响海水温度的因素问题2:读图,描述海水温度的垂直变化规律。

(太平洋1700W附近三个观测站水温随深度变化曲线图)(海水的温度随深度增加而递减,1000米以下水温随深度变化不大,并保持低温状态。

)☆请判断三个观测站纬度的高低,并说明理由。

(①<②<③,表层海水温度由低纬度向高纬度递减。

)(2)垂直分布规律根据课本图,总结海水温度随深度垂直变化的规律。

(海水的温度随深度增加而递减,水深1000米以下变化不大,保持低温)(反馈检测)1、看图回答问题8月太平洋表层海水温度等值线分布(1)南北半球的等温线分布有什么不同?(南半球比北半球平直)(2)图中A、B、C、D四处等温线是如何弯曲的?为什么?(“暖高寒低”)2、下面两幅图分别为“某海域等温线分布图”和“某测站水温垂直分布图”,读图回答相关问题。

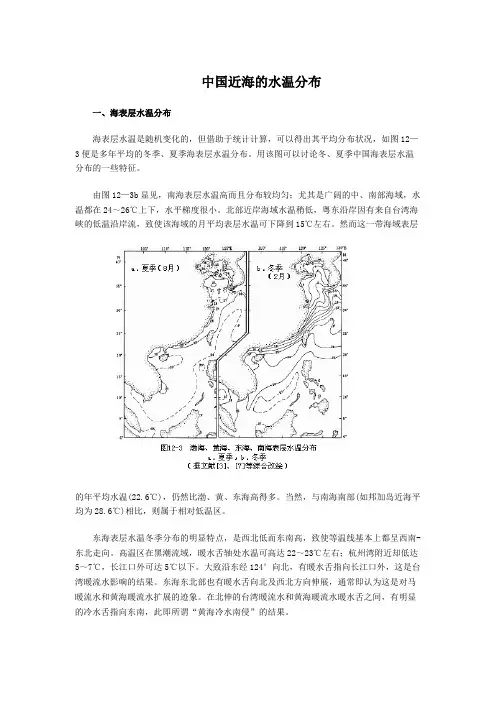

中国近海的水温分布一、海表层水温分布海表层水温是随机变化的,但借助于统计计算,可以得出其平均分布状况,如图12—3便是多年平均的冬季、夏季海表层水温分布。

用该图可以讨论冬、夏季中国海表层水温分布的一些特征。

由图12—3b显见,南海表层水温高而且分布较均匀;尤其是广阔的中、南部海域,水温都在24~26℃上下,水平梯度很小。

北部近岸海域水温稍低,粤东沿岸因有来自台湾海峡的低温沿岸流,致使该海域的月平均表层水温可下降到15℃左右。

然而这一带海域表层的年平均水温(22.6℃),仍然比渤、黄、东海高得多。

当然,与南海南部(如邦加岛近海平均为28.6℃)相比,则属于相对低温区。

东海表层水温冬季分布的明显特点,是西北低而东南高,致使等温线基本上都呈西南-东北走向。

高温区在黑潮流域,暖水舌轴处水温可高达22~23℃左右;杭州湾附近却低达5~7℃,长江口外可达5℃以下。

大致沿东经124°向北,有暖水舌指向长江口外,这是台湾暖流水影响的结果。

东海东北部也有暖水舌向北及西北方向伸展,通常即认为这是对马暖流水和黄海暖流水扩展的迹象。

在北伸的台湾暖流水和黄海暖流水暖水舌之间,有明显的冷水舌指向东南,此即所谓“黄海冷水南侵”的结果。

黄海水温分布的突出特征,是暖水舌从南黄海经北黄海直指渤海海峡,其影响范围涉及黄海大部分海域。

当然,随着纬度的升高和逐渐远离暖水舌根部,水温也越来越低,即从14℃降到2℃。

在东、西两侧,因有冷水沿岸南下,其水温明显低于同纬度的中部海域的水温。

黄海的平均最低水温,分布于北部沿岸至鸭绿江口一带,为-1~0℃左右,近岸常出现程度不同的冰冻现象。

至于黄海的极端最低水温值,从某些沿岸海洋站的观测记录看,曾经出现低于相应盐度时冰点温度的过冷却现象。

冬季渤海在四个海区中温度最低,尤以辽东湾最甚;即使渤海中部至海峡附近相对较高,也不过1~2℃。

由于渤海水浅,对气温的响应较快,故1月水温比2月还低,三大海湾顶部的水温均低于0℃,往往在1~2月出现短期冰盖。

海洋学复习资料1、海洋平均深度:3795平均球面深度:2646。

陆半球、水半球:如果以经度0度,北纬38度的一点和经度180度,南纬47度的一点为两级,把地球分成两个半球,海陆面积的对比达到最大程度,两者分别称陆半球和水半球。

2、海的分类:按照海所处位置可将其分为陆间海、内海和边缘海。

陆间海是指位于大陆之间的海,面积和深度都较大,如地中海,加勒比海。

内海是深入大陆内部的海,面积较小,其水文特征受周围大陆的强烈影响,如渤海,波罗的海。

陆间海和内海一般只有狭窄的水道与大洋相通,其物理性质和化学成分与大洋样明显差别。

边缘海位于大陆边缘,以半岛、岛屿或群岛与大洋相隔,但水流交换畅通,如东海。

3、海岸带的构成:水位升高便被淹没,水位降低便露出的狭长地带即是海岸带。

现代海岸带一般包括海岸、海滩和水下岸坡三部分,三者又称潮上带,潮间带和潮下带。

大陆边缘的分类和构成:大路边缘是大陆与大洋之间的过渡带,按构造活动性分为稳定型和活动型两类。

稳定型大陆边缘由大陆架、大陆坡和大陆隆三部分组成。

活动型大陆边缘与现代板块的汇聚型边界相一致,是全球最强烈的构造活动带,集中分布在太平洋东西两侧,又称太平洋型大陆边缘。

4、大洋中脊在各大洋中的展布特点:在大西洋,中脊位于中央,延伸方向与两岸平行,边坡较陡,称为大西洋中脊,印度洋中脊也大致位于大洋中部,但歧分三支,呈入字型展布,在太平洋,因中脊偏居东侧且边坡平缓,故称东太平洋海隆。

1、盐度定义的三个阶段:一、基于化学方法的盐度首次定义:1kg海水中的碳酸盐全部转换成氧化物,漠和碘以氯当量置换,有机物全部氧化之后所剩固体物质的总克数。

二、盐度的重新定义。

二、1978年实用盐度标度PSS78。

2、海水的主要热性质:一、海水的热膨胀:在海水温度高于最大密度温度时,若再吸收热量,除增加其内能使温度升高外,还会发生体积膨胀,其相对变化率称为海水的热膨胀系数。

二、压缩性:单位体积的海水,压力增加1P时,其体积的负增量称为压缩系数。

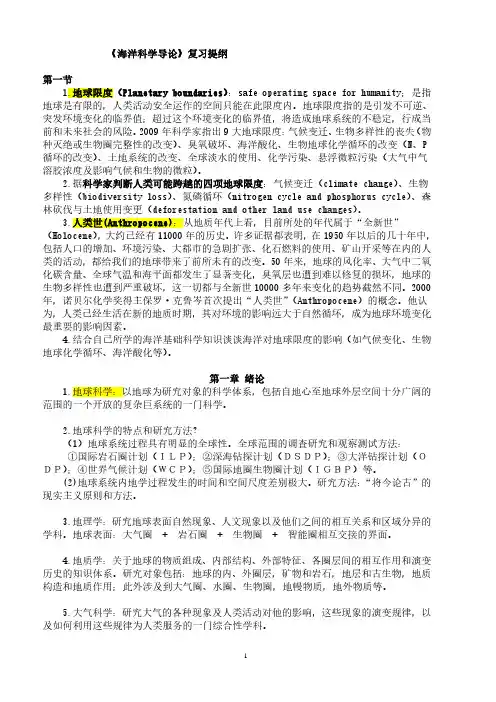

专题03 地球上的水读长江全年补给水源示意图,完成下面小题。

1.读图判断长江补给水源()A.b是雨水补给,a是冰雪融水补给B.a是地下水补给,c是冰雪融水补给C.a是雨水补给,b是冰雪融水补给D.a是冰雪融水补给,c是地下水补给2.图中显示冬季b的补给量很少,其原因是()A.雨季结束,降水较少B.气温较低,冰雪融化量少C.地下水位较低,无法补给河流D.农业灌溉减少,下渗减少【答案】1.C 2.B【分析】1.读图分析可知,a是一年中补给量最多的类型且集中在夏季,应为雨水补给;b冬季补给量很少,应是冰雪融水补给;c在四季都有且补给量稳定,应为地下水补给。

C正确,ABD错误。

故选C。

2.分析可知,b为冰雪融水补给,冬季气温较低,冰雪融化量少,故补给量少,B正确,ACD错误。

故选B。

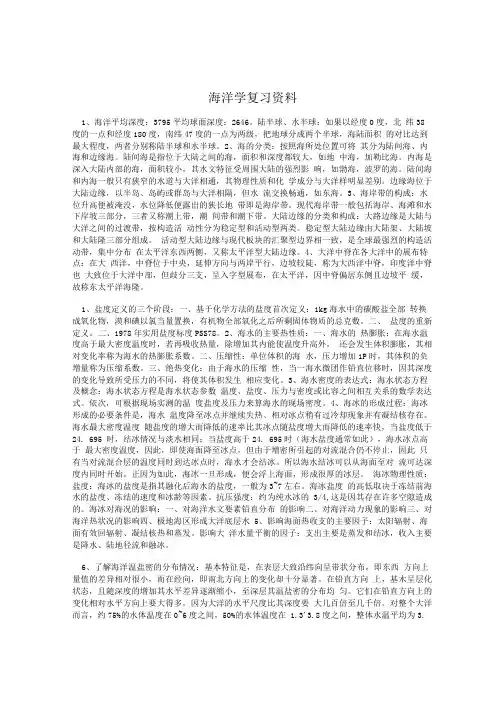

波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能,受风、洋面、地形等因素影响。

我国有广阔的海洋资源,波浪能的理论存储量为7000万千瓦左右。

下图示意我国沿海局部海域波浪能密度的分布。

据此完成下面小题。

3.图中区域()A.位于我国渤海和黄海沿岸B.波浪能密度北部小于南部C.海域的水深北部大于南部D.海岸线平直处波浪能集中4.下列关于波浪能的叙述,正确的是()A.波浪能不可再生,是新兴清洁能源B.波浪能较稳定,已被广泛开发利用C.北半球比南半球洋面广,能量更大D.我国东南沿海夏秋季节波浪能较大【答案】3.B 4.D【分析】3.读图可知,图示区域位于我国黄海和东海沿岸,A错;根据图中波浪能等值线分布可知,波浪能密度北部小于南部,B对;根据图中等深线分布可知,海域深度南部大于北部,C错;海岸线平直地区波浪能稀疏,D错。

故选B。

4.波浪能属于可再生能源,A错;波浪能稳定性差,受天气、陆地性质等多种因素影响,B错;根据全球海陆分布图,可知北半球比南半球洋面小,C错;我国东南沿海夏秋季受季风影响,波浪能较大,D对。

故选D。

永暑礁位于南沙群岛,近年来经过大规模吹沙填海形成约3平方千米的岛后,当地发现了可以直接饮用的地下淡水资源。

第三章海岸及海域第一节海域环境一、海域X围(一)X围中国近海海域包括渤海、黄海、东海、南海及XX岛以东海域。

在地理位置上,中国渤海、黄海、东海和南海海域介于亚欧大陆与太平洋之间,自北、向南略呈弧形展布,总面积约47.3万平方公里。

(二)海域划分1、依据根据海域的地理位置、地理轮廓、海洋物理性质、生物体系、海底地貌等因素所表现的差异,中国近海可划分为渤海、黄海、东海和南海四个海域。

2、界线1)渤海和黄海的分界线是从辽东半岛南端老铁山角经庙岛列岛至XX 半岛北端蓬莱角的连线。

2)黄海与东海的分界线是西起长江口北岸启东角,东至朝鲜半岛南侧济州岛西南角之间的连线。

3)东海与南海之间的分界线,由XX东山岛南端沿XX浅滩南侧至XX 岛南侧端鹅鸾鼻之间连线。

(三)主要海区1、渤海1)面积:80000平方公里,深入中国内陆,三面为陆地包围,是我国的内海。

2)组成:可分为五个部分:北部的辽东湾、西部的渤海湾、南部的莱州湾、中部的中央盆地和东部的渤海海峡。

渤海海峡宽约57mile,庙岛列岛南北排列,把海峡分隔成六个主要海道,北面的老铁山水道较宽,局部出现水深80米左右的冲刷潮沟,是黄海水进入渤海的重要通道。

3)深度:渤海平均水深18米,深度小于30米的X围占总面积的95%。

坡度平缓,是一个近封闭的浅海。

2、黄海1)面积:380000平方公里,2)深度:平均深度44米。

以XX半岛东端成山角与朝鲜半岛长山串连线,可将黄海分为北、南两部分,北黄海平均深38米,南黄海平均深46米。

最深处在济州岛北,约为140米。

3)位置:黄海的北侧、西侧为中国大陆,东侧为朝鲜半岛,东XX过济州海峡与日本海相通,南与东海相连。

是一个半封闭的浅海。

水文特征在很大程度上受大陆的影响。

3、东海1)面积:770000平方公里,2)深度平均水深349米,大陆架由海岸向东南缓缓倾斜。

为一边缘海,东北部通过对马海峡与日本海相通,西南部通过XX海峡与南海相连。

课时24海水的性质1.海水的温度(1)影响因素:主要取决于海洋热量的收(太阳辐射)支(海水蒸发消耗热量)情况,表层海水的温度状况还受到海陆分布、大气运动、海水运动等因素的影响。

(2)分布规律垂直分布海水温度随深度增加而变化。

1000米以内的海水温度随深度变化幅度较大,而1000米以下的深层海水温度变化幅度较小水平分布全球海洋表层的水温由低纬向高纬递减季节分布同一海区的表层水温,夏季普遍高于冬季(3)对地理环境的影响:对海洋生物的分布、海洋运输、大气温度影响很大。

海水温度最高值并不出现在赤道附近由于北半球陆地面积较大,陆地对海洋表层水温影响较大。

在吸收热量相同的情况下,陆地温度要比海洋温度高得多,同时陆地上方大气吸收的热量也比海洋上方大气吸收的热量多得多,这些热量传递给同纬度的海域,导致世界上水温最高的海域不在赤道附近,而在北纬10°附近。

2.海水的盐度(1)主要影响因素:海水的温度、蒸发量、降水量、入海径流。

(2)分布规律:世界大洋的平均盐度约为35‰,以副热带海域最高,由副热带海域向赤道和两极逐渐降低。

(3)对人类活动的影响①利用海水晒盐:日照充足、降水较少的沿海地区适宜建造晒盐场。

②利用海水制碱,从海水提取镁、溴等资源。

③对海水养殖而言,盐度的稳定性极其重要。

④海水成为淡水资源的重要补充。

我国的三大盐场分别是长芦盐场、布袋盐场和莺歌海盐场。

长芦盐场位于河北省和天津市的渤海沿岸,布袋盐场在台湾岛西南沿海,莺歌海盐场位于海南乐东县西南海滨,主要生产食用盐、工业盐。

3.海水的密度(1)影响因素:温度、盐度和深度(压力)。

一般来说,海水的温度越高,密度越低。

(2)分布规律方向分布规律水平方向大洋表层海水密度随纬度的增高而增大同纬度海域的海水密度大致相同垂直方向中低纬度海区一定深度内海水密度基本均匀,往下(一般至1000米深)海水密度随深度增大而迅速增加,再往下海水密度随深度的变化很小高纬度海区海水密度随深度的变化较小特殊情况某海水层中出现海水密度随深度增大而减小的情况,称为“海中断崖”1.海水温度对地理环境和人类活动的影响影响海洋生物分布海洋表层是海洋生物的主要聚集地,深度越深,海洋生物的数量和种类越少不同纬度的海洋表层生活着不同类型的海洋生物,例如罗非鱼主要生活在低纬度海域,鳕鱼主要分布在中高纬度海域海水温度的季节变化,还会导致有些海洋生物发生季节性游动,以追逐更适宜的温度人类的渔业活动要考虑各海域的水温状况和海洋生物对水温的要求,无论是远洋捕捞还是近海养殖,都受到海水温度的影响影响海洋运输纬度较高的海域,海水有结冰期,通航时间较短,在冰封海域航行需要装备破冰设施影响气候与同纬度的陆地相比,海水温度的变化幅度比陆地的小,海洋上空的气温比陆地上空的气温变化慢从全球尺度来说,海水对大气温度起着调节作用从区域尺度来说,沿海地区气温的季节变化和日变化均比内陆地区小2.海水盐度的主要影响因素影响因素具体表现海水温度外海或大洋海水的温度越高,盐度越高;温度越低,盐度越低蒸发量蒸发量越大,盐度越高;蒸发量越小,盐度越低降水量降水量越大,盐度越低;降水量越小,盐度越高入海径流近岸地区有河流注入的海域,海水盐度一般较低;无河流注入的海域,海水盐度一般较高洋流同纬度地带,暖流流经的海域,盐度较高;寒流流经的海域,盐度较低海水汇入有高盐度海水汇入的海域,盐度较高;有低盐度海水汇入的海域,盐度较低冰情有结冰现象发生的海域,盐度较高;有融冰现象发生的海域,盐度较低3.海水盐度分布规律及原因总结规律图示原因南北方向变化从南北半球的副热带海域向赤道和两极递减副热带海域盐度最高:炎热少雨,蒸发量大于降水量赤道附近盐度较低:温度高,蒸发强烈,但降水丰沛,降水量大于蒸发量从副热带海域向极地海域盐度渐低:海水温度渐低北纬60°附近比南纬60°附近盐度低:北纬60°附近陆地面积广大,有较多的陆地淡水注入海洋,对该海域海水起到了稀释作用东西方向变化暖流流经的海区盐度偏高,寒流流经的海区盐度偏低同一纬度,暖流流经的海区海水温度较高,蒸发较强,寒流流经的海区海水温度较低,蒸发较弱特殊分布盐度最高的海区是红海①位于副热带海区,降水少,蒸发旺盛,蒸发量大于降水量;②沿岸多沙漠,几乎没有淡水汇入;③海域较封闭,与大洋海水交换少盐度最低的海区是波罗的海①降水较多,纬度较高,气温较低,蒸发量小,降水量大于蒸发量;②沿岸河流众多,有大量淡水汇入;③海域狭小且相对封闭,与大洋海水交换慢4.海水密度对人类活动的影响影响方面具体表现航行海水密度随深度增大而迅速增加的海水层,因浮力较大,有利于潜艇的航行军事侦察在一定深度范围内,海水密度迅速增加,对声波有反射和折射作用。

中国近海的水温分布

一、海表层水温分布

海表层水温是随机变化的,但借助于统计计算,可以得出其平均分布状况,如图12—3便是多年平均的冬季、夏季海表层水温分布。

用该图可以讨论冬、夏季中国海表层水温分布的一些特征。

由图12—3b显见,南海表层水温高而且分布较均匀;尤其是广阔的中、南部海域,水温都在24~26℃上下,水平梯度很小。

北部近岸海域水温稍低,粤东沿岸因有来自台湾海峡的低温沿岸流,致使该海域的月平均表层水温可下降到15℃左右。

然而这一带海域表层

的年平均水温(22.6℃),仍然比渤、黄、东海高得多。

当然,与南海南部(如邦加岛近海平均为28.6℃)相比,则属于相对低温区。

东海表层水温冬季分布的明显特点,是西北低而东南高,致使等温线基本上都呈西南-东北走向。

高温区在黑潮流域,暖水舌轴处水温可高达22~23℃左右;杭州湾附近却低达5~7℃,长江口外可达5℃以下。

大致沿东经124°向北,有暖水舌指向长江口外,这是台湾暖流水影响的结果。

东海东北部也有暖水舌向北及西北方向伸展,通常即认为这是对马暖流水和黄海暖流水扩展的迹象。

在北伸的台湾暖流水和黄海暖流水暖水舌之间,有明显的冷水舌指向东南,此即所谓“黄海冷水南侵”的结果。

黄海水温分布的突出特征,是暖水舌从南黄海经北黄海直指渤海海峡,其影响范围涉及黄海大部分海域。

当然,随着纬度的升高和逐渐远离暖水舌根部,水温也越来越低,即从14℃降到2℃。

在东、西两侧,因有冷水沿岸南下,其水温明显低于同纬度的中部海域的水温。

黄海的平均最低水温,分布于北部沿岸至鸭绿江口一带,为-1~0℃左右,近岸常出现程度不同的冰冻现象。

至于黄海的极端最低水温值,从某些沿岸海洋站的观测记录看,曾经出现低于相应盐度时冰点温度的过冷却现象。

冬季渤海在四个海区中温度最低,尤以辽东湾最甚;即使渤海中部至海峡附近相对较高,也不过1~2℃。

由于渤海水浅,对气温的响应较快,故1月水温比2月还低,三大海湾顶部的水温均低于0℃,往往在1~2月出现短期冰盖。

渤海沿岸海洋站,也曾有关于过冷却水温的测报。

夏季各海区表层水温的分布,比冬季均匀得多。

渤海和黄海的大部分海域,均为24~26℃。

浅水区或岸边水温较高,连云港和塘沽海洋站曾测报31℃和33℃。

1990年7~8月济州岛西南海域曾出现异常高温。

然而,在某些特定海域,如辽东半岛和山东半岛顶端,却出现明显的低温区;朝鲜西岸低温区更显著,大同江口附近甚至可低达20℃(图12—3a)。

东海和南海比渤海、黄海更均匀,绝大部分海域为28~29℃。

南海南部及黑潮进入东海之处曾有高达30℃的报道,泰国湾表层水温在4月份达最高,为31℃。

南海某些海洋站也报道过更高的水温,如涠洲岛34.4℃,西沙36.8℃等等。

与渤海、黄海类似,东海和南海也在某些沿岸海域,如舟山及浙江沿岸、海南岛东部、粤东及越南沿岸等,出现小范围的低温区,这多是夏季季风等因素所致上升流的影响,潮汐混合也对近岸低温区的形成起了不小的作用。

二、水温的铅直向分布

冬半年在偏北向季风的吹掠之下,感热交换和强烈的蒸发,使海洋的失热更加剧,涡动和对流混合的增强,可使这一过程影响到更大的深度。

渤、黄海的全部以及东海的大部分浅水海域,混合可直达海底,在深水区也可达100m乃至更深,致使这一上混合层内水温的铅直向分布极为均匀。

这种状态维持时间的长短,因海区而异,一般是由北向南递减。

渤海可持续半年多(10~翌年4月),黄海缩短至5个月(12~翌年4月),东海北部4个月(1~4月,图12—4),

南海严格说来并无真正的冬季,所以,这种水温均匀层冬季加深的现象,在其北部海区虽然尚属明显,但远没有上均匀层厚度的区域差异那样突出,更不要说广阔的南海中、南部海域了。

即使当北半球隆冬降临之时,这里的上均匀层深度也不大,大约只有50m左右。

春、夏季水温铅直向分布的突出特点,是季节性温跃层的形成和强盛。

由于上层的增温、降盐、减密,形成稳定层结,不利于热量的向下输送,故使下层海水仍基本保持了冬季的低温特征,因而在渤、黄、东海的陆架海域,底层大都有令人注目的冷水区。

黄海槽内约25m 以深至底层,均为冷水盘踞,至盛夏,上层水温高达25~27℃,底层水温在北黄海仍可低于6℃,南黄海也可低于9℃,而且上均匀层、跃层和下均匀层这种三层结构异常醒目。

渤海春、夏季水温断面亦有类似分布特征,东海深水区则不然,如图12—5为跨越东海黑潮主流断面的水温和盐度分布,显见在季节性温跃层(约50m)之下,水温随深度仍有较大的变化,在次表层水之下,又出现第二跃层,直至深层水范围,水温随深度的变化才趋于缓慢。

春、夏之交在黄、东海某些海域,还有逆温分布。

在济州岛附近及浙江近海一带,也有“冷中间层”或“暖中间层”出现在南海的海盆深、底层水范围内,水温随深度的增加而略有回升,例如,自3000m至4000m,水温约上升0.06~0.07℃,这主要是因绝热增温所致。