5超临界流体色谱法

- 格式:wps

- 大小:100.99 KB

- 文档页数:11

气相色谱词条正文(294条,56507字)1色谱法chromatography 又称色层法、层析法,是一种对混合物进行分离、分析的方式。

1903年俄国植物学家茨威特在分离植物色素时,取得了各类不同颜色的谱带,故得名色谱法。

以后此法虽慢慢应用于无色物质的分离,但“色谱”一词仍被人们沿用至今。

色谱法的原理是基于混合物中各组分在两相(一相是固定的称为固定相,另一相是流动的称为流动相)中溶解、解析、吸附、脱附,或其它作使劲的不同,当两相作相对运动时,使各组分在两相中反复多次受到上述各作使劲作用而取得相互分离。

2气相色谱法gas chromatography,GC 以气体作为流动相的色谱法。

依照所用固定相状态的不同,又可分为气-固色谱法和气-液色谱法。

前者用多孔型固体为固定相,后者那么用蒸气压低、热稳固性好、在操作温度下呈液态的有机或无机物质涂在惰性载体上(填充柱)或涂在毛细管内壁(开口管柱)作为固定相。

气相色谱法的优势是:分析速度快,分离效能高,灵敏度高,应用范围广,选择性强,分离和测定同时进行。

其局限性在于不能用于热稳固性差、蒸气压低或离子型化合物等的分析。

3反气相色谱法inverse gas chromatography (IGC) 反气相色谱法是以被测物质(如聚合物样品)作为固定相,将某种已知的挥发性低分子化合物(探针分子)作为样品注入汽化室,汽化后由载气带入色谱柱中,探针分子在气相和聚合物相两相中进行分派,由于聚合物的组成和结构的不同,与探针分子的作用也就不同,选择适合的检测器,检测探针分子在聚合物相中的保留值,藉此研究聚合物与探针分子和聚合物之间的彼此作用参数等。

在高聚物的研究中取得普遍的应用。

气相色谱法的原理和计算公式等均适用于反气相色谱法。

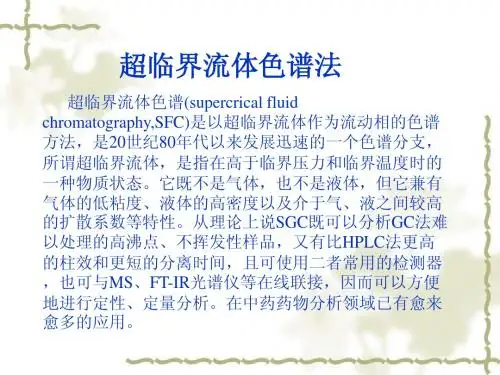

4超临界流体色谱法supercritical fluid chromatography 以超临界流体作为流动相(固定相与液相色谱类似)的色谱方式。

超临界流体即为处于临界温度及临界压力以上的流体,它具有对分离十分有利的物化性质,其扩散系数和黏度接近于气体,因此溶质的传质阻力较小,能够取得快速高效的分离,其密度和溶解度又与液体相似,因此可在较低的温度下分析沸点较高、热稳固性较差的物质。

仪器分析名词解释及简答题名词解释与简答题名词解释1.保留值:表示试样中各组分在色谱柱中的滞留时间的数值。

通常用时间或用将各组分带出色谱柱所需载气的体积来表示。

2.死时间:指不被固定相吸附或溶解的气体(如空气、甲烷)从进样开始到柱后出现浓度最大值时所需的时间。

3.保留时间:指被测组分从进样开始到柱后出现浓度最大值时所需的时间。

4.相对保留值:指某组分2的调整保留值与另一组分1的调整保留值之比。

5.半峰宽度:峰高为一半处的宽度。

6.峰底宽度:指自色谱峰两侧的转折点所作切线在基线上的截距。

7.固定液:8.分配系数:在一定温度下组分在两相之间分配达到平衡时的浓度比。

9.分配比:又称容量因子或容量比,是指在一定温度、压力下,在两相间达到平衡时,组分在两相中的质量比。

10.相比:VM与V的比值。

11.分离度:相邻两组分色谱峰保留值之差与两个组分色谱峰峰底宽度总和之半的比值。

12.梯度洗提:就是流动相中含有多种(或更多)不同极性的溶剂,在分离过程中按一定的程序连续改变流动相中溶剂的配比和极性,通过流动相中极性的变化来改变被分离组分的容量因子和选择性因子,以提高分离效果。

梯度洗提可以在常压下预先按一定的程序将溶剂混合后再用泵输入色谱柱,这种方式叫做低压梯度,又叫外梯度,也可以将溶剂用高压泵增压以后输入色谱系统的梯度混合室,加以混合后送入色谱柱,即所谓高压梯度或称内梯度。

13.化学键合固定相:将各种不同有机基团通过化学反应共价键合到硅胶(担体)表面的游离羟基上,代替机械涂渍的液体固定相,从而产生了化学键合固定相。

14.正相液相色谱法:流动相的极性小于固定相的极性。

15.反相液相色谱法:流动相的极性大于固定相的极性。

16.半波电位:扩散电流为极限扩散电流一半时的电位。

17.支持电解质(消除迁移电位):如果在电解池中加入大量电解质,它们在溶液中解离为阳离子和阴离子,负极对所有阳离子都有静电吸引力,因此作用于被分析离子的静电吸引力就大大的减弱了,以致由静电力引起的迁移电流趋近于零,从而达到消除迁移电流的目的。

常见的色谱法有哪几大类色谱法(chromatography)又称色谱分析、色谱分析法、层析法,是一种分离和分析方法,在分析化学、有机化学、生物化学等领域有着非常广泛的应用。

常见的色谱法主要有:柱色谱法、薄层色谱法、高效液相色谱法、气相色谱法、超临界流体色谱法。

1、柱色谱法原始的色谱方法,该方法将固定相注入下端塞有棉花或滤纸的玻璃管中,将被样品饱和的固定相粉末摊铺在玻璃管顶端,以流动相洗脱。

常见的洗脱方式有两种:一种是自上而下依靠溶剂本身的重力洗脱,另一种:自下而上依靠毛细作用洗脱。

收集分离后的纯净组分也有两种不同的方法:一种方法是在柱尾直接接受流出的溶液,另一种方法是烘干固定相后用机械方法分开各个色带,以合适的溶剂浸泡固定相提取组分分子。

柱色谱法被广泛应用于混合物的分离,包括:对有机合成产物、天然提取物以及生物大分子的分离。

2、薄层色谱法应用非常广泛的色谱方法,这种色谱方法将固定相涂布在金属或玻璃薄板上形成薄层,用毛细管、钢笔或者其他工具将样品点于薄板一端,之后将点样端浸入流动相中,依靠毛细作用令流动相溶剂沿薄板上行展开样品。

薄层色谱法成本低廉、操作简单,被用于对样品的粗测、对有机合成反应进程的检测等用途。

3、高效液相色谱法(HPLC)目前,应用多的色谱分析方法,高效液相色谱系统由流动相储液瓶、输液泵、进样器、色谱柱、检测器和记录器组成,其整体组成类似于气相色谱,但是,针对其流动相为液体的特点作出很多调整。

HPLC输液泵要求输液量稳定平衡;进样系统要求进样便利、切换严密;由于液体流动相黏度远远小于气体,为了减低柱压,高效液相色谱的色谱柱一般比较粗,长度也远小于气相色谱柱。

HPLC应用非常广泛,几乎遍及定量定性分析的各个领域。

4、气相色谱法气相色谱法是将氦或氩等气体作为载气(称移动相),将混合物样品注入装有填充剂(称固定相)的色谱柱里,进行分离的一种方法。

分离后的各组分经检测器变为电信号并用记录仪记录下来。

高氯酸铵溶液中氯化铵的测定方法1. 比重法:将一定体积的高氯酸铵溶液加入试管中,再加入一定量的稀硫酸,产生氯化铵沉淀。

通过称量沉淀的质量来计算氯化铵的含量。

2. 电导法:测定高氯酸铵溶液的电导率,并根据已知标准曲线来计算氯化铵的含量。

3. 离子色谱法:将高氯酸铵溶液通过离子色谱柱分离,再通过紫外检测器测定氯化铵的含量。

4. 比色法:在高氯酸铵溶液中加入亚硫酸氢钠,并加入适量的氨水,生成叠氮化铵的黄色络合物。

通过测定溶液的吸光度来计算氯化铵的含量。

5. 催化剂滴定法:在高氯酸铵溶液中加入一定量的铝酸盐作为催化剂,然后用亚硝酸钠溶液滴定,终点由加入淀粉指示剂来判断。

6. 电化学法:利用氯化铵在高氯酸铵溶液中的电化学行为,通过电化学分析仪器测定氯化铵的含量。

7. 碘量法:将高氯酸铵溶液中的氯化铵与浓碘酸反应生成氯气,然后用氨水吸收氯气,并用碘量法测定剩余的碘量来计算氯化铵的含量。

8. 硝酸银滴定法:将高氯酸铵溶液与硝酸银溶液反应生成白色沉淀,通过滴定的硝酸银溶液量来计算氯化铵的含量。

9. 温度计法:利用高氯酸铵溶液中氯化铵的溶解热与温度的关系,通过测定溶液的温度变化来计算氯化铵的含量。

10. 钠氮氨滴定法:将高氯酸铵溶液与钠氮氨溶液反应生成氯化钠和氨,通过滴定的钠氮氨溶液量来计算氯化铵的含量。

11. 恒定电流电解法:将高氯酸铵溶液进行恒定电流电解,电极反应生成氯气,通过测定电流和电解时间来计算氯化铵的含量。

12. 烧蚀法:将高氯酸铵溶液加热至沸腾,氯化铵受热分解产生氯气,通过收集氯气并测定气体体积来计算氯化铵的含量。

13. 光度法:在高氯酸铵溶液中加入过乙酸铜,生成湿式氯化铜,通过测定溶液的吸光度来计算氯化铵的含量。

14. 红外光谱法:利用红外光谱仪测定高氯酸铵溶液中的氯化铵含量。

15. 偶合试剂法:将高氯酸铵溶液中的氯化铵与偶合试剂反应生成聚合物,通过测定溶液中聚合物的吸光度来计算氯化铵的含量。

16. 气相色谱法:将高氯酸铵溶液转化为气相后,通过气相色谱仪测定氯化铵的含量。

第1章绪论1.仪器分析主要有哪些分析方法?请分别加以简述。

答:主要有光学分析法、电化学分析法、分离分析法和其他分析法。

①光学分析法:分为光谱法和非光谱法两类。

非光谱法是不涉及物质内部能及的跃迁的,通过测量光与物质相互作用时其散射、折射、衍射、干涉和偏振等性质的变化。

从而建立起分析方法的一类光学测定法;光谱法是物质与光互相作用时、物质内部发生了量子化的能级间的跃迁,从而测定光谱的波长和强度进而进行分析的方法,它包括发射光谱法和吸收光谱法。

②电化学分析法:是利用溶液中待测组分的电化学性质,进行测定的一类分析方法,主要有电位分析法、电解和库仑分析法、电导分析法和伏变分析法等。

③分离分析法:利用样品中共存组分间溶解能力、亲和能力、渗透能力、吸附和解吸能力、迁移速率等方面的差异,先分离,后按顺序进行的测定的一类仪器分析法称为分离分析法。

主要包括气相色谱GC,薄层色谱TLC,纸色谱PC,高效液相色谱HPLC,离子色谱IC,超临界流体色谱STC,高效毛细管电泳HPCE等。

④其他仪器分析方法和技术:除上方法以外,还有利用生物学、动力学、热学、声学、力学等性质进行测定的仪器分析方法和技术,如免疫分析、催化动力分析、热分析、中子活化分析、光声分析、质谱法和超离心法等。

2.仪器分析的联用技术有何显著优点?答:仪器分析的联用技术使多种现代分析技术的联用优化组合,使各自的优点得到充分发挥,缺点予以克服,展现了仪器分析在各个领域的巨大生命力。

尤其是现代计算机智能化技术与上述体系的有机融合,实现人机对话,更使仪器分析联用技术得到飞速发展,开拓了一个又一个研究的新领域,解决了一个又一个技术上的难题,带来了一个又一个令人振奋的惊喜。

3.学习仪器分析对生命科学、环境科学、食品质量与安全、食品科学、生物工程等科技工作者有何重要性?答:学习并掌握这些方法的基本原理、基本概念、基本计算、基本实验技术以及如何利用这些方法和技术圆满完成生命科学等领域既定的定性、定量等分析任务,为今后更好地开展科学研究和指导生产实际奠定坚实的基础,因此,要求每位学习者“好学多思,勤于实践”从中不断汲取营养,提高分析问题,解决问题的能力。

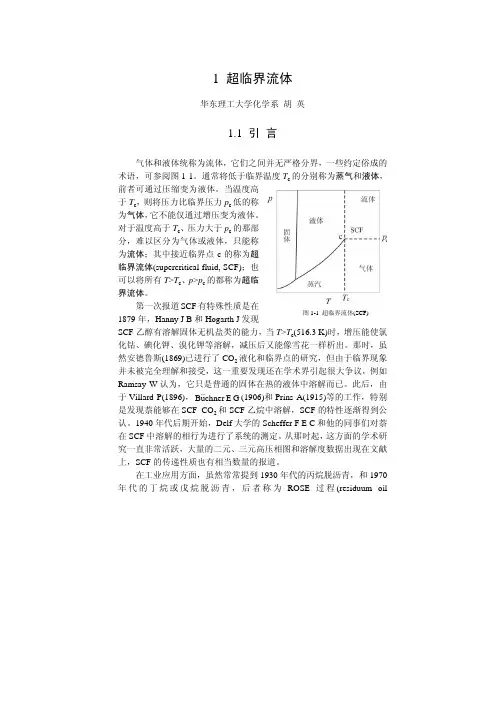

1 超临界流体华东理工大学化学系 胡 英1.1 引 言气体和液体统称为流体,它们之间并无严格分界,一些约定俗成的术语,可参阅图1-1。

通常将低于临界温度T c 的分别称为蒸气和液体,前者可通过压缩变为液体。

当温度高于T c ,则将压力比临界压力p c 低的称为气体,它不能仅通过增压变为液体。

对于温度高于T c 、压力大于p c 的那部分,难以区分为气体或液体,只能称为流体;其中接近临界点c 的称为超临界流体(supercritical fluid, SCF);也可以将所有T >T c 、p >p c 的都称为超临界流体。

第一次报道SCF 有特殊性质是在1879年,Hanny J B 和Hogarth J 发现SCF 乙醇有溶解固体无机盐类的能力,当T >T c (516.3 K)时,增压能使氯化钴、碘化钾、溴化钾等溶解,减压后又能像雪花一样析出。

那时,虽然安德鲁斯(1869)已进行了CO 2液化和临界点的研究,但由于临界现象并未被完全理解和接受,这一重要发现还在学术界引起很大争议,例如Ramsay W 认为,它只是普通的固体在热的液体中溶解而已。

此后,由于Villard P(1896),G E chner uB &&(1906)和Prins A(1915)等的工作,特别是发现萘能够在SCF CO 2和SCF 乙烷中溶解,SCF 的特性逐渐得到公认。

1940年代后期开始,Delf 大学的Scheffer F EC 和他的同事们对萘在SCF 中溶解的相行为进行了系统的测定。

从那时起,这方面的学术研究一直非常活跃,大量的二元、三元高压相图和溶解度数据出现在文献上,SCF 的传递性质也有相当数量的报道。

在工业应用方面,虽然常常提到1930年代的丙烷脱沥青,和1970年代的丁烷或戊烷脱沥青,后者称为ROSE 过程(residuum oil图1-1 超临界流体(SCF)1-2 1 超临界流体supercritical extraction),以及1950年代的SOLEXOL 过程,它利用丙烷进行食物油精制和鱼油中提取Vit A 。

GC、HPLC、MS检测方法知识汇总1 色谱分析法:色谱法是一种分离分析方法。

它利用样品中各组分与流动相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交换等性能上的差异),先将它们分离,后按一定顺序检测各组分及其含量的方法。

2 色谱法的分离原理:当混合物随流动相流经色谱柱时,就会与柱中固定相发生作用(溶解、吸附等),由于混合物中各组分物理化学性质和结构上的差异,与固定相发生作用的大小、强弱不同,在同一推动力作用下,各组分在固定相中的滞留时间不同,从而使混合物中各组分按一定顺序从柱中流出。

这种利用各组分在两相中性能上的差异,使混合物中各组分分离的技术,称为色谱法。

3 流动相——色谱分离过程中携带组分向前移动的物质。

4 固定相——色谱分离过程中不移动的具有吸附活性的固体或是涂渍在载体表面的液体。

5 色谱法的特点:(1)分离效率高,复杂混合物,有机同系物、异构体。

(2)灵敏度高,可以检测出μg.g-1(10-6)级甚至ng.g-1(10-9)级的物质量。

(3)分析速度快,一般在几分钟或几十分钟内可以完成一个试样的分析。

(4)应用范围广,气相色谱:沸点低于400℃的各种有机或无机试样的分析。

液相色谱:高沸点、热不稳定、生物试样的分离分析。

(5)高选择性:对性质极为相似的组分有很强的分离能力.。

不足之处:被分离组分的定性较为困难。

6 色谱分析法的分类:按两相状态分类,按操作形式分类,按分离原理分类。

7 按两相状态分类:气相色谱(Gas Chromatography, GC),液相色谱(Liquid Chromatography, LC),超临界流体色谱(Supercritical Fluid Chromatography, SFC)。

气相色谱:流动相为气体(称为载气)。

常用的气相色谱流动相有N2、H2、He等气体,按分离柱不同可分为:填充柱色谱和毛细管柱色谱;按固定相的不同又分为:气固色谱和气液色谱。

液相色谱:流动相为液体(也称为淋洗液)。

色谱分离法知识点总结高中一、色谱分离法的基本原理色谱分离法的基本原理是利用不同物质在移动相和定位相中的分配系数、亲和性、扩散速度等差异来实现物质的分离。

具体来说,色谱分离法依靠物质在分离柱(固定相)中的不同分配行为来进行分离,分离柱中的分离效果主要是通过以下过程来实现的:1. 吸附:当物质进入分离柱内,它们会和固定相上的表面发生物理或化学吸附作用,从而停留在固定相上。

2. 分配:物质在移动相和定位相间的分配系数不同,导致它们在分离柱中的停留时间不同,从而实现分离。

3. 扩散:在移动相的作用下,物质会通过扩散作用在分离柱中进行运动,从而实现分离。

综上所述,色谱分离法的基本原理就是通过利用不同物质在移动相和定位相中的差异性质来实现物质的分离。

二、色谱分离法的技术分类根据用于分离的不同相(移动相和定位相)以及分离柱的不同,色谱分离法可以分为气相色谱(GC)、液相色谱(LC)和超临界流体色谱(SFC)等多种技术。

每种技术都有其特点和适用范围,下面将分别介绍这些技术的特点和应用。

1. 气相色谱(GC)气相色谱是一种利用气体作为载气和样品在固定相上的吸附和分配特性来进行分离的技术。

它主要应用于对易挥发物质的分析,如石油化工、环境监测、食品安全等领域。

气相色谱的定位相一般是多孔玻璃柱或硅胶柱,而移动相则是惰性气体,如氮气或氦气。

由于气相色谱具有分离效率高、分析速度快和分析结果可靠等特点,因此在实际应用中得到广泛应用。

2. 液相色谱(LC)液相色谱是一种利用液体作为载气和样品与固定相之间的相互作用来进行分离的技术。

它主要适用于对高沸点、极性、热敏等物质的分析,如生物医药、食品安全、环境监测等领域。

液相色谱的定位相一般是多孔吸附树脂或者化学修饰的硅胶柱,而移动相则是有机溶剂或水溶液。

液相色谱具有分离效果好、适用范围广和操作简便等优点,因此在实际应用中非常受欢迎。

3. 超临界流体色谱(SFC)超临界流体色谱是一种利用超临界流体(通常是二氧化碳)作为载气来进行分离的技术。

色谱法基础一、填空题1.色谱分析法首先对混合物进行分离,然后进行定性和定量。

2.色谱法是一种分离方法,在分离的基础上可进行分析和制备。

3.按流动相的聚集态可将色谱法分为气相色谱法(GC)、液相色谱法(LC)和超临界流体色谱法(SFC)。

4.色谱分离的基础是混合物中各组分在两相中分配系数的差异。

两个组分是否能够分离以及分离的好坏还与柱效(动力学因素)和容量因素(因子)有关。

5.由塔板理论可以导出,板高(H)还可以作为表达 (色谱峰)谱带扩张的指标。

6.速率理论认为,谱带扩张是由于色谱动力学因素的影响造成的,这些动力学因素主要有两类,即扩散和传质阻力。

7.对同一组分,检测器的响应值与进入检测器的(组分的)量成正比,这是色谱定量的依据。

8.由于检测器对各个组分的灵敏度不一样,故色谱定量时往往要使用校正因子(f) 对色谱峰的峰值进行校正。

9.计算理论板数或分离度时,如果t R的单位是min,而W的单位是mm,这时应通过走纸速度进行换算,将二者单位统一。

10.完成下表:11.完成下表:12.完成下表(共2分)13.完成下表(共2分)二、选择题1.色谱法中用于定量的参数是( D )A:保留时间B:相对保留值C:半峰宽D:峰面积2.色谱法中用于定性的参数是( A )A:保留时间B:分配系数 C:半峰宽D:峰面积*3.气相色谱法中可以利用文献记载的保留数据定性,目前最具参考价值的是( D ) A:调整保留体积B:相对保留值C:保留指数D:相对保留值和保留指数4.Tswett用石油醚作冲洗剂分离植物色素时采用的方法是( B )A:LLC B:LSC C:SEC D:IEC5.衡量色谱柱选择性的指标是( C )A:分离度B:容量因C:分离因子D:分配参数6.柱色谱法中直接表示组分在固定相中停滞时间长短的保留参数是( A )A:调整保留时间B:保留时间C:相对保留值D:保留指数7.用色谱法进行定量分析时,要求混合物中每一个组分都出峰的是( C )A:外标法B:内标法C:归一法8.以下定量方法中,不使用校正因子(f)的是( A )A:外标法B:内标法C:归一法9.衡量色谱柱柱效能的指标是( C )A:分离度B:容量因子C:塔板数D:分配系数三、计算题:(5分)1. 在一只理论板数为9025的色谱柱上,测得异辛烷和正辛烷的保留时间分别为810s和825s ,计算分离度R.44.08108258108252902521212=+-=+-=R R R R t t t t n R2.GLC 分离正戊烷和丙酮,得到色谱数据如下:丙酮,正戊烷70.237.0137.075.035.575.045.2,,====--=''=正丙烷丙酮再正γαγE R R t t3.计算完成下表:5.72508.11log 11.25log 08.14log 32.16log 7100=⎪⎪⎭⎫⎝⎛--+=甲苯I4.用内标法测定环氧丙烷中的水分含量。

超临界流体色谱法原理超临界流体色谱(Supercritical Fluid Chromatography,简称SFC)是一种基于超临界流体作为流动相的色谱分析技术。

相比传统的液相色谱和气相色谱,SFC具有高效分离、较快速度、较低操作温度、减少有机溶剂使用量等优点。

其原理是利用超临界流体的高扩散性和调节性溶解性来实现样品组分的分离和分析。

超临界流体是指温度和压力均高于其临界点的流体,常见的超临界流体有二氧化碳(CO2)和氨(NH3)。

超临界流体具有类似液相和气相的物理和化学性质。

与液相色谱相比,超临界流体的扩散系数更高,熵效应高,因此在SFC中具有更好的分离能力。

同时,超临界流体的溶解力可以通过改变温度、压力和流体组分来进行调节,从而实现对分析物的选择性溶解和分离。

超临界流体色谱的工作原理可以分为两个步骤:样品溶解和分离。

首先,将待分析的样品溶解在超临界流体中,形成一个混合物。

然后,将混合物从系统进样口注入分离柱,分离柱中填充有吸附剂。

样品在混合物中与吸附剂相互作用,根据样品与吸附剂之间的亲疏性选择性吸附在吸附剂上。

最后,在流动相的驱动下,样品分离后被逐个洗脱出来,并通过检测器进行检测和定量。

分离程度和选择性可以通过调节超临界流体的温度、压力、流速和选择性吸附剂等因素来控制。

超临界流体色谱法在药物分析、天然产物分离纯化、环境监测等领域具有广泛的应用前景。

通过优化超临界流体的选择和操作参数,可以实现对不同极性和疏水性分子的高效分离和纯化。

此外,超临界流体色谱还可以与其他色谱分离技术(如高效液相色谱、气相色谱等)进行联用,提高分析灵敏度和分析效果。

总结起来,超临界流体色谱法利用超临界流体的高扩散性和调节性溶解性实现分析样品的分离和分析。

其原理是将待分析样品溶解在超临界流体中,样品与填充在分离柱中的吸附剂相互作用,根据样品与吸附剂之间的亲疏性选择性吸附和分离。

超临界流体色谱在药物分析、天然产物分离纯化、环境监测等领域具有广泛的应用前景。

超临界流体:在高于临界压力与临界温度时,物质的一种状态。

性质介于液体和气体之间。

超临界流体即不是气体,也不是液体,而且一种介于二者之间的一种对分离很有利的流体。

图:纯物质的相图幻灯片66.1 超临界流体色谱法概述超临界流体(Supercritical fluid, SF):性质介于液体和气体之间§气体的低粘度,传质阻力小,可以快速高效的分离;§液体的高密度,适于低温下分离热不稳定、分子量大的物质SFC的扩散系数、粘度和溶解力都是密度的函数,可通过改变SFC的密度调节组分分离。

超临界流体的密度和压力有关。

幻灯片76.1 超临界流体色谱法概述超临界流体色谱(s u p e r c r i t i c a l f l u i d c h r o m a t o g r a p h y):以超临界流体做流动相依靠流动相的溶剂化能力来进行分离、分析的色谱过程。

1869年,Andrews首先发现临界现象以来,各种研究工作陆续展开:1958年,James Lovelock首次提出设想。

1962年,Klesper第一篇关于用超临界流体二氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷作的流动相,分离镍卟啉异构体。

1966年,正戊烷为流动相,分析多环芳烃、染料和环氧树脂。

1968年,Gidding等以CO2和氨为流动相,分析核苷、糖、氨基酸、甾醇、类固醇、类胡萝卜素等。

1981年,Novotay &Lee利用了毛细管柱超临界流体色谱才完善技术。

幻灯片86.2 超临界流体色谱的分类超临界流体色谱分类根据所用色谱柱不同填充柱超临界流体色谱packed column supercritical fluid chromatography, pcSFC毛细管超临界流体色谱capillary supercritical fluid chromatography根据色谱过程的用途分析型SFC制备型SFC(超临界二氧化碳作为流动相)幻灯片96.3 超临界流体色谱法的特点超临界流体(Supercritical fluid, SF)传质阻力小,可得到快速高效的分离;在较低温度下,可分析热不稳定性和分子量大的物质,同时还能增加柱子的选择性;流体的密度可改变流体的性质。

幻灯片106.3 超临界流体色谱法的特点●流动相具有与液体相近的密度,因此它有强溶解性,对分离具有选择性。

●流动相的黏度近于气体,可减少柱的过程阻力,适合采用细长色谱柱,提高柱效。

或使用更高的流速,提高分析速度。

●溶质在流动相的扩散系数介于气体和液体之间,具有较快的传质速率,使分析速度快于液相色谱,峰形变窄,灵敏度提高。

●改变流动相压力参数即可改变超临界流体的性质,改善色谱分离。

(程序升压法)●流动相便宜、绿色、易除去,可用于制备。

●SFC既可用GC中的检测器,又可用HPLC检测器。

●适合于分离分析难挥发和热稳定性差的物质。

幻灯片116.3 超临界流体色谱法的特点SFC与GC、LC的比较SFC GC LC流动相选择性流动相和固定相的函数固定相的函数流动相的函数总柱效最高,毛细管SFC为106最低其次分析时间分析时间短分析时间较长分析时间短工作温度室温至200℃精确的高温室温检测器可接各种类型只接FID, ECD,FPD,TID,PID,TCD等不能用FID,不能直接接入MS特点:1)与GC比,溶解度增大,分离难挥发样品效果好。

2)与HPLC相比,扩散系数大,分离度增加。

3)黏度低于液体,柱压降低,每米理论板数提高。

4)密度:溶解度、扩散系数和黏度都是密度的函数,可改变密度来实现,如程序升压等。

幻灯片126.4 超临界流体色谱基本概念SFC的一些基本tR,k,α,N和R等参数同普通的LC和GC。

相对变数 (reduced variable)指某一参数与其临界变数之比值,也叫折合变数、归一变数或简化变数,主要有相对压力(Pr)、相对体积(Vr)、相对温度(Tr)和相对密度(ρr),Pc、Vc、Tc、ρc分别为临界压力、临界体积、临界温度和临界密度超临界流体的溶剂力超临界流体的溶剂力目前还没有一个严格定义,但可给出一个合理的分度表,Gidding认为,溶剂力主要由“状态效应”(如密度、分子间距离等)和“化学效应”(极性、酸碱性、氢键亲和力等)组成,可以用Hildbrand溶度参数(δ)表示:a为分子间引力;V为摩尔体积。

幻灯片136.4 超临界流体色谱法速率理论Golay速率理论Dm为溶质在流动相中的扩散系数,cm2/s;Ds为溶质在流动相中的扩散系数,cm2/s;r为柱内径;df为固定相的液膜厚度,cm;μ为流动相的线速度,cm/s; k为容量因子。

Dm、Ds、k确定后,H-μ曲线就成为双曲线,Golay方程简化为:式中,B/μ为纵向扩展对塔板高度的贡献;Cmμ为流动相传质对塔板高度的贡献;Csμ为固定相传质对踏板高度的贡献幻灯片146.4 超临界流体色谱法速率理论影响板高的因素:流动相线速μ柱径固定相液膜厚度流动相密度幻灯片156.4 超临界流体色谱法速率理论影响板高的因素:流动相线速μ、柱径、固定相液膜厚度和流动相密度。

流动相线速度对塔板高度的影响幻灯片166.4 超临界流体色谱法速率理论影响板高的因素:流动相线速μ、柱径、固定相液膜厚度和流动相密度。

最佳线速度反比于柱径,塔板高度则与柱径成正比,降低柱径将导致塔板高度降低,有利于提高柱效。

另一方面,柱径还影响压差,在毛细管SFC的实践中,限制使用长柱子的因素之一是通过柱子的压力差。

不同柱径上的H-μ曲线幻灯片176.4 超临界流体色谱法速率理论影响板高的因素:流动相线速μ、柱径、固定相液膜厚度和流动相密度。

固定相液膜厚度对塔板高度的影响如所示,对不同k值(k=1-5)组分,液膜厚度在0.25-1.0 μm范围变化,对H的影响很小,甚至可用更厚的液膜,这取决于所能允许的分离度的损失,最佳流速随液膜厚度的增加而降低,且曲线更加陡峭。

幻灯片186.4 超临界流体色谱法速率理论影响板高的因素:流动相线速μ、柱径、固定相液膜厚度流动相密度。

幻灯片196.5 超临界流体色谱法的操作条件SFC 色谱柱:填充柱dp:3-10 μm,Lcol:25 cm,内径:几mm交联毛细管柱df:0.05-1 μm,Lcol:10-20cm,内径:0.05-1 μmSFC 固定相:固体吸附剂(硅胶);键合到毛细管壁的高聚物填充柱SFC和毛细管柱SFC稳定性热稳定好化学稳定性选择性高色谱柱毛细管色谱柱填充柱聚二甲基硅氧烷苯甲基聚硅氧烷二苯甲基聚硅氧烷正辛基含乙烯基的聚硅氧烷正壬基聚硅氧烷硅胶烷基键合硅胶幻灯片20Ibuprofen, 布洛芬固定相对分离的影响流动相:CO2+MeOH + 10 mM NH4OAc幻灯片21幻灯片226.5 超临界流体色谱法的操作条件临界常数越低越好;对样品有合适的溶解度;化学惰性,不与样品等作用;能与检测器匹配,还需安全不易爆炸;价格便宜,方便易得等。

流动相:压缩状态下的流体,有较多的气体或液相可供选择二氧化碳临界温度和临界压力均较低无色、无味、无毒、便宜易得化学惰性、热稳定性好对各类有机物溶解性好在紫外光区无吸收并能用于大多数的检测器,但样品中含有氨或者氨基时能发生反应而不能使用缺点:它的极性太弱,对一些极性化合物溶解能力差,加少量乙醇等改性。

幻灯片236.5 超临界流体色谱法的操作条件改性剂二氧化碳是最常见的流动相由于它是非极性溶剂,欲增加其在SFC中极性化合物的溶解和洗脱能力,常常在二氧化碳中加入少量的极性溶剂。

甲醇异丙醇乙腈二氯甲烷四氢呋喃二氧六环二甲基酰胺丙烯碳酸盐甲酸水等。

在非极性流体中加入适量的极性流体,可以得到降低保留值,改进分离的选择性因子,达到改善分离的效果,提高柱效。

这种在流动相中加入改性剂的流动相可称为混合流动相。

除了溶质的增加溶解度以外,改性剂还可以起到如下的色谱作用:掩盖了固定相上残留的硅醇基活性基团;改善了流动相与固定相的表面张力。

幻灯片24流动相中的改性剂对分离的影响幻灯片256.5 超临界流体色谱法的操作条件色谱柱的温度第 1 项类似LC溶解作用对保留的贡献第2、3项类似GC挥发作用对保留的贡献理想的情况,lgk对1/T作图应为直线,但这种情况并不总是存在。

一些研究表明,当温度区间范围较小的时候线性关系才成立,因为小的温度范围,超临界流体的密度变化较小,溶解度变化不大。

幻灯片266.5 超临界流体色谱法的操作条件色谱的检测器a) 破坏型检测器b) 非破坏型检测器火焰基破坏型检测器FIDFPDTIDRPD等一般应保持在250-450℃通常为350-400℃光谱型非破坏型检测器UV荧光检测器温度一般为室温或柱温幻灯片276.5 超临界流体色谱法的操作条件色谱的压力和密度流动相压力和密度在每一温度以下同样方式影响保留;选择适当的密度程序可使多组分混合物得到最佳分离,提高分离速度线性压力程序;线性密度程序;非线性密度程序;同步非线性密度、温度程序幻灯片286.5 超临界流体色谱法的操作条件柱径、柱长和阻力器对填充柱来说,改变的余地较小对毛细管柱则有较大的选择性在毛细管SFC中柱径与柱效和最佳线速度成反比降低柱径柱径减低柱容量急剧下降和柱压差的大幅度增加大于50μm在毛细管SFC中柱长与总柱效和柱容量成正比增加柱长延长分析时间对于常规分析,选用3-5 m的毛细管柱;对于一般分析应用,可选用10 m的毛细管柱;对复杂的多组分分析,可选用15-20 m的毛细管柱。

阻力器或备压调节器用以保证超临界流体在整个色谱柱分离过程中和整个系统中始终保持为流体状态,而阻力器后流动相就降为大气压。

直管型、小孔型和多孔玻璃型。

幻灯片296.6 SFC仪器结构幻灯片30典型的分析及半制备型超临界流体色谱仪流程幻灯片31幻灯片326.6 SFC仪器结构SFC仪器主要包括三个组成部分输送系统,其功能为在超临界压力下输送流动相;精密的恒温箱,保证系统的恒温性;控制系统,以实现超临界压力或密度等变化及色谱柱柱温温度调节等。

幻灯片336.6 SFC仪器结构与气、液色谱的主要区别是a) 超临界流体色谱仪必须装有阻力器(或备压调节器)。

b) 色谱柱应有精密的温控系统,为流动相提供精确的控温。

c) 超临界色谱仪必须有精密的升压控制装臵。

d) 当使用极性较弱的超临界流体(如二氧化碳)作为流动相,常需加入甲醇、乙腈等有机改性剂。

e) 由于有机改姓剂的加入和流体流速对分离效果影响明显,因此要求输送系统具有较高的精密度,用以保证色谱分离的重复性。

幻灯片346.6 SFC仪器结构●流动相输送装置●室温常压为气体的流动相:可将高压钢瓶中的流动相减压至所需压力或用升压泵增压。

●室温常压为液体的流动相:采用无脉动注射泵输送。