超临界流体和超临界流体色谱总结

- 格式:ppt

- 大小:5.76 MB

- 文档页数:58

超临界流体色谱法的原理

超临界流体色谱法(SFC)是一种高效分离技术,它将超临界流体作为载气相。

超临界流体是指在临界点以上,同时具有气态和液态特性的物质。

超临界流体具有高扩散系数、低黏度、可调节的溶解性和高气相密度等优点,因此能够提供高效的质谱离子化和分离结果,是一种高效分离分析技术。

SFC原理主要是利用超临界流体作为移动相,样品被分装入较短的管柱或固相萃取柱中,通过超临界流体的压缩和调节,将样品获得良好的溶解度,然后通过柱相互作用分离样品成分,实现不同化合物的分离。

在分离过程中,超临界流体的压力和温度控制很重要,它们影响着超临界流体的性质和分离效率。

此外,选择合适的柱、填料和移动相等因素也会影响分离效果。

总之,SFC利用超临界流体和柱相互作用的分离机理,实现了高效分离和分析,具有分离效率高、选择性好、操作简单等优点。

在生物、化学、环保等领域有广泛的应用。

超临界流体及应用

超临界流体是指在高于其临界温度和临界压力的条件下存在的流体状态。

在这种状态下,流体既具有气体的低粘度和高扩散性,又具有液体的高介电常数、高溶解度和高密度。

超临界流体的独特性质使其在许多领域具有广泛的应用。

以下是超临界流体的一些应用:

1. 超临界流体萃取:超临界流体可用于从植物、动物和微生物中提取活性成分,例如药物、香料和色素。

它具有高溶解度和高扩散性,同时可以通过调节温度和压力来控制溶解度和选择性,使其在提取过程中更有效。

2. 超临界流体喷雾干燥:超临界流体喷雾干燥是一种将溶解的物质通过喷雾干燥技术从溶液中快速转化为颗粒状态的方法。

超临界流体可提供高扩散性和低表面张力,使其在干燥过程中能够更好地保持产物的颗粒性质。

3. 超临界流体反应:超临界流体中的反应速率通常比常规液相反应快。

超临界流体中的反应可以控制温度、压力、物质质量传递和催化剂的活性,因此被广泛应用于有机合成、催化反应和材料合成等领域。

4. 超临界流体色谱:超临界流体色谱是一种使用超临界流体作为流动相的色谱技术。

与传统的液相色谱相比,超临界流体色谱具有更高的扩散系数和较低的粘度,从而提高了分离效果和分析速度。

5. 超临界CO2的应用:超临界CO2是最常见和广泛应用的超临界流体之一。

它被用于金属的清洗、涂层、材料的制备、催化剂的合成和液体废弃物的处理等多个领域。

超临界流体的独特性质使其在化工、生物工程、材料科学等领域具有广泛的应用潜力。

随着对超临界流体的研究和理解的深入,将有更多创新的应用出现。

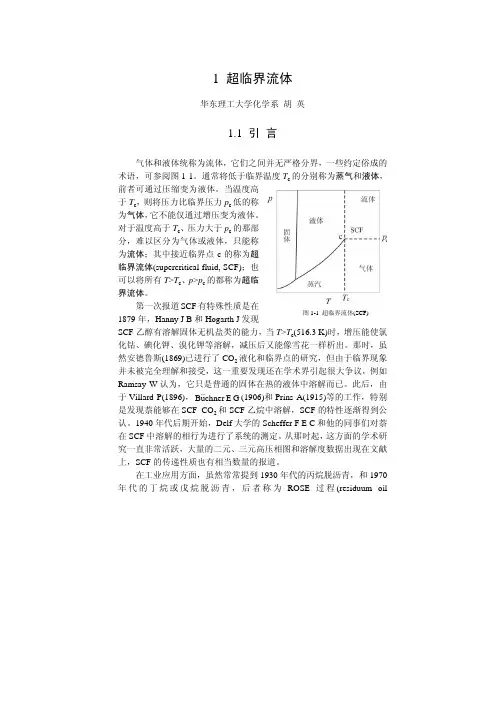

1 超临界流体华东理工大学化学系 胡 英1.1 引 言气体和液体统称为流体,它们之间并无严格分界,一些约定俗成的术语,可参阅图1-1。

通常将低于临界温度T c 的分别称为蒸气和液体,前者可通过压缩变为液体。

当温度高于T c ,则将压力比临界压力p c 低的称为气体,它不能仅通过增压变为液体。

对于温度高于T c 、压力大于p c 的那部分,难以区分为气体或液体,只能称为流体;其中接近临界点c 的称为超临界流体(supercritical fluid, SCF);也可以将所有T >T c 、p >p c 的都称为超临界流体。

第一次报道SCF 有特殊性质是在1879年,Hanny J B 和Hogarth J 发现SCF 乙醇有溶解固体无机盐类的能力,当T >T c (516.3 K)时,增压能使氯化钴、碘化钾、溴化钾等溶解,减压后又能像雪花一样析出。

那时,虽然安德鲁斯(1869)已进行了CO 2液化和临界点的研究,但由于临界现象并未被完全理解和接受,这一重要发现还在学术界引起很大争议,例如Ramsay W 认为,它只是普通的固体在热的液体中溶解而已。

此后,由于Villard P(1896),G E chner uB &&(1906)和Prins A(1915)等的工作,特别是发现萘能够在SCF CO 2和SCF 乙烷中溶解,SCF 的特性逐渐得到公认。

1940年代后期开始,Delf 大学的Scheffer F EC 和他的同事们对萘在SCF 中溶解的相行为进行了系统的测定。

从那时起,这方面的学术研究一直非常活跃,大量的二元、三元高压相图和溶解度数据出现在文献上,SCF 的传递性质也有相当数量的报道。

在工业应用方面,虽然常常提到1930年代的丙烷脱沥青,和1970年代的丁烷或戊烷脱沥青,后者称为ROSE 过程(residuum oil图1-1 超临界流体(SCF)1-2 1 超临界流体supercritical extraction),以及1950年代的SOLEXOL 过程,它利用丙烷进行食物油精制和鱼油中提取Vit A 。

超临界色谱原理

超临界色谱(Supercritical Fluid Chromatography,简称SFC)是一种涉及超临界流体的色谱技术。

超临界流体是一种介于气态和液态之间的状态,通常是将液体提升至临界点以上的温度和压力条件下获得。

超临界色谱的原理是基于溶剂的选择性溶解性质。

通常,超临界流体用作固定相,样品经溶解于流体中并通过色谱柱进行分离。

不同于传统液相色谱中使用的有机溶剂,超临界流体具有较低的粘度和较高的扩散系数,从而提供了更好的柱效和较快的分析速度。

超临界色谱的分离机理主要涉及流体与样品分子之间的物理化学作用。

超临界流体具有高溶解度和低粘度,可与样品中的非极性和中等极性化合物发生较强的相互作用。

此外,超临界色谱还可以通过调节流体的温度和压力来改变其溶剂力,实现对不同极性化合物的选择性提取。

超临界色谱在分析和制备化学中具有广泛的应用。

它不仅可以用于食品、环境、制药和天然产物等领域的分析,还可以用于提取和纯化目标化合物。

与传统液相色谱相比,超临界色谱具有更高的速度、更好的分离效果和较低的溶剂消耗,因此被认为是一种更环保和可持续发展的色谱技术。

1超临界流体色谱法色谱是用于样品组分分离的一种方法,组分在两相间进行分配,一相为固定相,另一相为流动相。

固定相可以是固体或涂于固体上的液体,而流动相可以是气体、液体或超临界流体。

超临界流体色谱(Supercritical fluid chromatography) 就是以超临界流体做流动相依靠流动相的溶剂化能力来进行分离、分析的色谱过程。

它是集气相色谱法和液相色谱法的优势而在20世纪70年代发展起来的一种色谱分离技术。

超临界流体色谱不仅能够分析气相色谱不宜分析的高沸点、低挥发性的试样组分,而且具有比高效液相色谱法更快的分析速率和更高的柱效,因此得到迅速发展。

1.1概述1.1.1超临界流体及其特性自从1869年Andrews首先发现临界现象以来,各种研究工作陆续展开,其包括1879年Hannay和Hogarth测量了固体在超临界流体中的溶解度,1937年Michels等人准确测量了二氧化碳临界点的状态等等。

对于某些纯净物质而言,根据温度和压力的不同,呈现出液体、气体、固体等状态变化,即具有三相点和临界点,纯物质的相图如错误!未找到引用源。

所示。

在温度高于某一数值时,任何大的压力均不能使该纯物质由气相转化为液相,此时的;而在临界温度下,气体能被液化的最低压力称温度即被称之为临界温度Tc为临界压力P。

在临界点附近,会出现流体的密度、粘度、溶解度、热容量、c介电常数等所有流体的物性发生急剧变化的现象。

当物质所处的温度高于临界温度,压力大于临界压力时,该物质处于超临界状态。

温度及压力均处于临界点以上的液体叫超临界流体(Supercritical fluid,SF)。

图 1-1 纯物质的相图超临界流体由于液体与气体分界消失,它的流体性质兼具液体性质与气体性质,见错误!未找到引用源。

所示。

从错误!未找到引用源。

中的数据可知,超临界流体的扩散性能和粘度接近于气体,因此溶质的传质阻力较小,能更迅速地达到分配平衡,获得更快速、高效的分离。

1.超临界流体色谱法的原理和发展情况超临界流体是指其温度和压力均超过自身临界温度和临界压力时的流体。

此时的流体进入临界状态,体系的性质均一,不再分为气相和液相。

超临界流体具有粘度小、密度、扩散系数、溶剂化能力等性质随温度和压力变化十分敏感等特征,粘度和扩散系数接近气体,而密度和溶剂化能力接近液体。

超临界流体色谱(SFC)是以超临界流体为流动相,以固体吸附剂(硅胶、氧化铝)或键合在载体(或毛细管壁)上的高聚物为固定相的色谱分离技术。

与传统的气相液相色谱相比其分离效能高,分析时间短。

原理:在超临界流体色谱(SFC)操作过程中,样品随流动相一起进入色谱柱,样品中的各个组分按照其在固定相和流动相间的分配系数的不同进行分配,分配系数小的组分,在固定相的吸附弱,在色谱柱中的停留时间短,流出色谱柱较早。

超临界流体性质等随温度和压力的变化会出现较大的变化,导致流动相的溶剂化能力出现较大程度的变化。

鉴于此,可以通过调整温度、压力(通过控制系统内背压实现)等影响流动相密度的因素较轻松地对待测化合物的保留情况进行调节。

发展情况:SFC 最早于20 世纪60 年代被分析化学工作者提出。

经过近20年的缓慢发展,空心毛细管柱式SFC于20世纪80年代早期被成功开发,其出现加速了SFC技术的发展。

随后,新型填充柱式SFC也应运而生,进一步加速了SFC技术在应用领域的发展。

2012年3月,美国Waters公司推出了新型商品化的超临界流体色谱系统——超高效合相色谱系统,同时,基于亚 2 μm 粒径填料的色谱柱也被开发出来。

自此,SFC 技术的应用得到飞速发展,且在实践中成功与蒸发光散射检测器、红外检测器、荧光检测器等多种检测器联用。

其中,SFC 与质谱(MS)联用具有灵敏度高、绿色环保等优势,在分析化学领域引起了极大的关注。

目前,SFC技术已被广泛应用于各个领域,如食品安全领域、环境分析领域、临床及生物样本分析领域。

2.制备液相色谱法与分析液相色谱法的异同及方法的转移方法。

超临界流体色谱

超临界流体色谱(SFC)是一种新兴的分离技术,它利用超临界流体(SCF)作为溶剂,以改变物质的溶解度,从而实现分离。

超临界流体色谱技术具有良好的分离性能,可以有效地分离复杂的混合物,并且具有较高的灵敏度和精确度。

超临界流体色谱技术的优势在于它可以使用温和的条件,从而避免了传统溶剂萃取技术中的温度和压力的控制问题。

此外,超临界流体色谱技术还可以有效地减少溶剂的使用量,从而降低成本。

超临界流体色谱技术的应用非常广泛,可以用于分离和分析复杂的混合物,如药物、植物提取物、食品添加剂、环境样品等。

此外,超临界流体色谱技术还可以用于分离和分析有机物、无机物和生物分子。

超临界流体色谱技术的发展为分离和分析复杂混合物提供了新的选择,它具有良好的分离性能,可以有效地减少溶剂的使用量,并且可以在温和的条件下进行分离和分析。

超临界流体色谱技术的发展将为分离和分析复杂混合物提供更多的可能性,为科学研究提供更多的便利。

药物分析中的超临界流体色谱技术研究超临界流体色谱技术(Supercritical Fluid Chromatography,简称SFC)是一种在药物分析领域应用广泛的分离与测定方法。

它基于超临界流体的物理特性,通过与样品分子相互作用的方式实现分离和测定。

本文将从SFC的基本原理、应用领域、优势与挑战等方面进行阐述,探讨药物分析中超临界流体色谱技术的研究进展。

一、超临界流体色谱技术的基本原理超临界流体是指在一定的温度和压力下处于液体与气体之间的物质状态,其具有类似于气体的低粘度和高扩散性,同时又拥有类似于液体的溶解度和可控性。

SFC技术主要利用超临界流体作为流动相,并通过在柱中填充固定相来实现分离和测定。

在SFC分离过程中,样品溶解于超临界流体中,与填充在色谱柱中的固定相相互作用,通过相互扩散与分配来实现分离。

根据溶质在超临界流体和固定相之间的相互作用力差异,不同的化合物会在柱中以不同的速率进行迁移,从而实现了分离。

二、超临界流体色谱技术的应用领域1. 药物分析超临界流体色谱技术在药物分析中具有广泛的应用。

其高效分离能力和较低的流动相粘度使得SFC技术在药物分析样品研究中成为一种理想的选择。

SFC可以用于分离和测定药物中的杂质、同系物、对映体等,对药物研究和质量控制具有重要意义。

2. 环境分析超临界流体色谱技术在环境分析领域也有着广泛的应用。

环境样品中的有机物质通常具有复杂的组成和极性差异,传统的分离方法往往存在分离效率低、样品损失大等问题。

而SFC技术可以有效地解决这些问题,提高分离效率和样品回收率。

3. 食品分析食品中的残留农药、食品添加剂等成分的测定是食品安全领域的重要问题。

超临界流体色谱技术因其对极性化合物和非极性化合物的分离能力较好,被广泛应用于食品分析领域。

同时,SFC技术还具有操作简便、环保等特点,对提高食品分析的效率和准确性具有重要作用。

三、超临界流体色谱技术的优势与挑战1. 优势(1)较低的流动相粘度:超临界流体的粘度较低,可以在较高的流速下实现高效分离,缩短分析时间;(2)溶解力强:超临界流体的溶解力较强,可以溶解一些传统液相色谱中难以溶解的化合物,扩大了应用范围;(3)环保可持续:超临界流体色谱技术不需要使用有机溶剂,减少了环境污染,具有良好的可持续性。