中医内科指导:瘿病的诊断及鉴别诊断

- 格式:doc

- 大小:0.97 KB

- 文档页数:1

瘿病中医诊疗方案.瘿病是指甲状腺疾病的总称,古人称其为“瘿”,意思是在颈部婴儿时期就形成的肿块。

瘿病的特点是发生在甲状腺部位,可能是漫性肿胀或结节状,有时会有灼热感,但大多数情况下皮肤颜色不会改变。

良性肿瘤通常会随着吞咽而上下移动,伴有烦躁、心悸、多汗、月经不调、甚至闭经等症状。

瘿病包括单纯性甲状腺肿、甲状腺腺瘤、甲状腺囊肿和甲状腺癌等。

一、诊断标准甲状腺肿物属于中医的瘿病范畴,其特点是颈部肿物随吞咽上下移动且质地坚韧。

根据不同症状分为气瘿、肉瘿、石瘿和瘿痈。

瘿痈需要在内分泌科治疗,需要转诊至内分泌科治疗。

实验室检查包括血常规、尿常规、大便常规、血凝常规、心电图、血型和肝肾功能。

影像学检查包括甲状腺彩超、甲状腺功能和甲状腺CT。

1.气瘿气瘿是瘿病的一种,因其患部肿块柔软并可随喜怒而消长,故称为气瘿,俗称“大脖子病”,相当于西医学的甲状腺肿。

症状分型为肝郁气滞证,颈前弥漫性肿大,边缘不清,皮色如常,质地柔软,按之不痛,肿块随吞咽动作而上下移动,有时能随喜怒而消长,舌质淡红,舌苔薄,脉弦。

2.肉瘿肉瘿是一种半球形肿块,发生于结喉正中附近,是一种能随吞咽动作而上下移动的良性肿瘤,相当于西医学的甲状腺腺瘤或囊肿。

症状分型为(1)肝郁痰凝证,颈前结喉一侧或两侧无痈性肿块,质地柔软,随吞咽动作上下移动,一般无明显全身症状,舌苔薄腻,脉弦;(2)痰凝血瘀证,颈前肿块,质地坚韧,随吞咽动作上下移动,一般无明显全身症状,舌苔薄,舌质暗红有瘀斑,脉细涩。

3.______是一种颈部结块坚硬如石,不可移动的瘿病,相当于西医学的甲状腺癌。

症状分型为痰瘀毒聚证,颈块短期内增大较快,坚硬如石,高低不平,推之不移,但全身症状尚不明显,舌质暗红,舌苔薄黄,脉弦。

二、中医治疗方案一)中药汤剂治疗1.气瘿治疗宜疏肝解郁,理气消肿,方选四海舒郁丸加减,药物组成包括柴胡、木香、陈皮、香附、昆布、海藻、海蛤壳和黄药子等。

2.肉瘿治疗宜疏肝解郁,化痰散结。

中医内科指导:瘿病的诊断及鉴别诊断

【诊断】

1.多见于女性,以离海较远的山区发病较多。

2.颈前结块肿大,其块可随吞咽动作而上下移动,触之多柔软、光滑,病程日久则质地较硬,或可扪及结节。

3.基础代谢率(BMR)、甲状腺摄碘率、血清总甲状腺素(W4)测定及血清总三碘甲状腺原氨酸(TT3)测定等试验,以及必要时作X 线检查等,有助于鉴别瘿病的不同类型及了解病情的不同程度。

【鉴别诊断】

瘿病需着重与瘰疬及消渴相鉴别。

1.瘰疬鉴别的要点,一是患病的具体部位,二是肿块的性质。

瘿病的肿块在颈部正前方,肿块一般较大。

正如《外台秘要.瘿病》说:。

“瘿病喜当颈下,当中央不偏两旁也”;而瘰疬的患病部位是在颈项的两侧,肿块一般较小,每个约胡豆大,个数多少不等,如《外科正宗.瘰疬论》描述说:“瘰疬者,累累如贯珠,连结三五枚。

”

2.消渴病瘿病中阴虚火旺的证型,常表现多食易饥的症状,应注意和消渴病相鉴别。

消渴病以多饮、多食、多尿为主要临床表现,三消的症状常同时出现,尿中常有甜味,但颈部无肿块。

瘿病的多食易饥虽类似中消,但不合并多饮、多尿而颈部有瘿肿为主要特征,且伴有比较明显的烦热、心悸、急躁易怒、眼突、脉数等症状。

瘿病的诊断与鉴别诊断文献瘿病(Goitre)是一种甲状腺肿大的疾病,其主要特征是甲状腺的增大,可导致甲状腺的功能异常。

瘿病的诊断和鉴别诊断通常包括以下几个方面:临床表现:瘿病的临床表现主要包括甲状腺肿大和相关症状,如咳嗽、呼吸困难、吞咽困难等。

诊断时需要详细了解患者的病史和症状,进行身体检查。

甲状腺功能检查:甲状腺功能检查是确诊瘿病的重要手段之一。

常用的检查项目包括血清甲状腺素(T3、T4)和甲状腺刺激素(TSH)水平的测定。

甲状腺超声:甲状腺超声可用于评估甲状腺的大小、形状和结构,了解甲状腺肿大的类型和范围。

超声还可以评估结节的性质,判断是否需要进一步的活检。

甲状腺闪烁扫描:甲状腺闪烁扫描用于评估甲状腺的功能和结构。

它可以检测甲状腺活动的情况,帮助区分瘿病和其他甲状腺疾病。

甲状腺穿刺活检:对于甲状腺结节存在疑义的情况,可以进行穿刺活检以确定结节的性质。

穿刺活检是目前最可靠的评估甲状腺结节良恶性的方法。

鉴别诊断主要包括以下几个方面:弥漫性瘿病(diffuse goitre)和局灶性结节性瘿病(nodule goitre):弥漫性瘿病是指甲状腺整体增大,没有明显的结节(nodules),而局灶性结节性瘿病则有局部结节的存在。

鉴别诊断主要通过甲状腺超声和甲状腺闪烁扫描来确定。

甲状腺恶性肿瘤:甲状腺肿瘤主要分为良性和恶性。

常见的甲状腺恶性肿瘤有甲状腺乳头状癌、甲状腺滤泡状癌等。

鉴别诊断主要通过甲状腺穿刺活检来确定。

甲状腺功能亢进症:甲状腺功能亢进症是指甲状腺分泌过多的甲状腺激素,导致甲状腺功能亢进。

瘿病和甲状腺功能亢进症在临床表现和甲状腺功能检查上有一定的重叠,但甲状腺功能亢进症患者的甲状腺通常不会明显增大。

鉴别诊断主要依靠甲状腺功能检查。

内分泌科优势病种(2009)瘿病中医诊疗方案。

(一)适用对象中医诊断:瘿病。

西医诊断:甲状腺功能亢进症。

(二)诊断依据1.疾病诊断。

(1)中医诊断标准:参照中华中医药学会《中医内科常见病诊断指南》。

颈前结块肿大,其块可随吞咽动作而上下移动,触之多柔软、光滑,病程日久则质地较硬,或可扪及结节。

西医诊断标准:参照《中国甲状腺疾病诊疗指南》(中华医学会,2008年)。

FT3、FT4明显升高,TSH降低,血沉正常,TPOAB及TGAB大致正常。

2.证候诊断。

参照中医内科学,临床常见证候:气郁痰阻症状:颈前正中肿大,质软不痛;颈部觉胀,胸闷,喜太息,或兼胸胁窜痛,眼干涩不适,病情的波动常与情志因素有关,苔薄白,脉弦。

痰结血瘀症状:颈前出现肿块,按之较硬或有结节,肿块经久未消,胸闷,纳差,眼球突出,苔薄白或白腻,脉弦或涩。

肝火炽盛症状:颈前轻度或中度肿大,一般柔软、光滑,烦热,容易出汗,性情急躁易怒,眼球突出,手指颤抖,面部烘热,口苦,舌质红,苔薄黄,脉弦数:肝阴虚症状:瘿肿或大或小,质软,病起缓慢,心悸不宁,心烦少寐,易出汗,手指颤动,眼干,目眩,倦怠乏力,舌质红,舌体颤动。

脉弦细数。

(三)辩证论治1.气郁痰阻。

治法:理气舒郁,化痰消瘿。

方药:四海舒郁丸加减。

方中以青木香、陈皮疏肝理气,昆布、海带、海藻、海螵蛸、海蛤壳化痰软坚,消瘿散结。

胸闷、胁痛者,加柴胡、郁金、香附理气解郁。

咽颈不适加桔梗、牛蒡子、木蝴蝶、射干利咽消肿。

2.痰结血瘀。

治法:理气活血,化痰消瘿。

方药:海藻玉壶汤加减。

方中以海藻、昆布、海带化痰软坚,消瘿散结;青皮、陈皮、半夏、贝母、连翘、甘;草、理气化痰散结;当归、川芎养血活血,共同起到理气活血,化痰消瘿的作用。

3.肝火炽盛。

治法:清肝泄火。

方药:栀子清肝汤合藻药散加减。

栀子清肝汤中,以柴胡、芍药疏肝解郁清热;茯苓:甘草、当归、川芎益脾养血活血;栀子、丹皮清泄肝火;配合牛蒡子散热利咽消肿。

瘿病瘿病是由于情志内伤,饮食及水土失宜,以致气滞、痰凝、血瘀壅结所引起的一类疾病,以颈部一侧或两侧肿大,情绪激动易怒、多食易饥、恶热多汗、心悸、突眼等为主的病证,多发于青年女性。

西医学的甲状腺机能亢进症及部分桥本氏病、单纯性甲状腺肿大、甲状腺肿瘤等,可参考本病辨证论治。

[诊断]1 临床见恶热、多汗、多食易饥、消瘦乏力、口干、烦躁易怒、心悸、手抖,颈部一侧或两侧肿大、突眼等表现。

多发于中青年女性。

2 实验室检查血T3、T4、FT3、FT4、rT3均升高,TSH下降,基础代谢增高,甲状腺摄I131增高且峰值前移等可确诊。

3本病须与心悸、消渴病之口干多饮多尿、多食易饥、消瘦等相鉴别;另外要与单纯瘿肿相鉴别。

[辨证论治]1 肝火亢盛症状:颈前轻或中度肿大,柔软光滑无结节,心悸,心烦易怒,多言,目赤睛突,恶热自汗,面部烘热,口苦口干,食欲亢进,消瘦,手抖,舌红苔黄燥,脉弦数。

治法:清肝泻火。

例方:栀子清肝汤。

2 心肝阴虚症状:颈前肿大,质软光滑,心悸不宁,心烦少寐,目眩,手抖,食欲亢进,消瘦,口干咽燥,舌红,少苔或无苔,脉细数。

治法:滋阴养血,宁心柔肝。

例方:天王补心丹。

3 心肾气阴两虚症状:颈前肿大,目涩睛突,手抖,口干心悸,食欲亢进,月经不调或闭经,阳痿,性欲下降,腰膝无力,舌红无苔或少苔,脉沉细数。

治法:益气滋阴。

例方:杞菊地黄丸。

[其他疗法]1 中成药可酌情选用龙胆泻肝丸、消遥丸、六味地黄丸、天王补心丹、知柏地黄丸等药。

2 西医疗法选用抗甲状腺药物,心动过速者可加用心得安。

[疗效标准]1治愈:症状消失,体重增加,瘿肿消失,突眼减轻,检查T3、T4、FT3、FT4、rT3,TSH恢复正常,随访2年无复发。

2好转:症状好转,瘿肿缩小,检查T3、T4、FT3、FT4、rT3基本正常,仍需继续治疗。

3未愈:症状、体征、实验室检查均无好转。

瘿病甲状腺功能亢进症中医诊疗方案甲状腺功能亢进症,中医称为“瘿气”,是一种常见的内分泌疾病。

其病机多由情志内伤、肝郁气滞、痰火互结所致。

中医治疗甲状腺功能亢进症,注重辨证施治,结合西医的诊断和治疗,以达到缓解症状、稳定病情、提高患者生活质量的目的。

一、中医诊断1. 肝郁气滞型:表现为颈前有结块,质地柔软,精神紧张,情绪抑郁,胸胁胀痛,舌质红,苔薄白,脉弦。

治以疏肝解郁,行气消肿。

2. 肝火盛型:表现为颈前肿块,质软或质硬,急躁易怒,口苦咽干,大便干燥,舌质红,苔黄,脉弦数。

治以清肝泻火,化痰散结。

3. 肝郁脾虚型:表现为甲状腺肿大,急躁易怒,胸闷不舒,神疲乏力,食欲不振,大便溏薄,舌质淡红,苔薄白,脉弦细。

治以疏肝健脾,化痰散结。

二、中医治疗1. 肝郁气滞型:(1)内治法:以逍遥散为主方,加减疏肝解郁、行气消肿之品。

常用药物有柴胡、白芍、当归、甘草、茯苓、薄荷、白术、生姜等。

(2)外治法:可用消瘿散外敷,以消肿散结。

消瘿散由海藻、昆布、夏枯草、黄药子等药物组成。

2. 肝火盛型:(1)内治法:以栀子清肝汤为主方,加减清肝泻火、化痰散结之品。

常用药物有栀子、黄芩、黄连、大黄、柴胡、白芍、当归、甘草等。

(2)外治法:可用消瘿膏外敷,以消肿散结。

消瘿膏由海藻、昆布、夏枯草、黄药子等药物组成。

3. 肝郁脾虚型:(1)内治法:以四君子汤为主方,加减疏肝健脾、化痰散结之品。

常用药物有党参、白术、茯苓、甘草、柴胡、白芍、当归、生姜等。

(2)外治法:可用消瘿散外敷,以消肿散结。

消瘿散由海藻、昆布、夏枯草、黄药子等药物组成。

三、中西医结合治疗1. 西医治疗:根据甲状腺功能亢进症的不同类型,选择相应的西医治疗方案,如抗甲状腺药物、碘131治疗、手术治疗等。

2. 中医治疗:在西医治疗的基础上,根据中医辨证施治原则,选择相应的中医治疗方案,如内治法、外治法等。

四、日常生活调摄1. 饮食调摄:宜清淡饮食,多吃蔬菜水果,少吃辛辣、油腻、海鲜等发物。

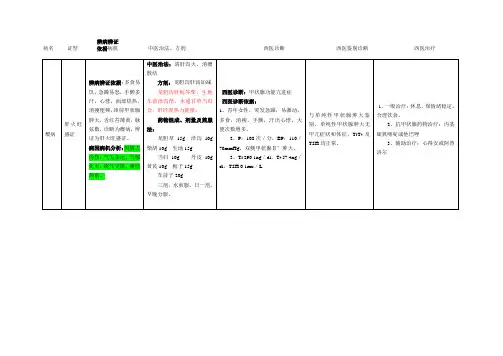

辨病辨证

病名证型依据病机中医治法、方剂西医诊断西医鉴别诊断西医治疗

瘿病肝火旺

盛证

辨病辨证依据:多食易

饥,急躁易怒,手颤多

汗,心悸,面部烘热,

消瘦便频,颈前甲状腺

肿大,舌红苔薄黄,脉

弦数,诊断为瘿病,辨

证为肝火旺盛证。

病因病机分析:因情志

内伤,气失条达,气郁

化火,痰气交阻,壅结

颈前。

中医治法:清肝泻火,消瘿

散结

方剂:龙胆泻肝汤加减

龙胆泻肝栀芩柴,生地

车前泽泻偕,木通甘草当归

合,肝经湿热力能排。

药物组成、剂量及煎服

法:

龙胆草15g 泽泻10g

柴胡10g 生地15g

当归10g 丹皮10g

黄芪10g 栀子15g

车前子20g

三剂,水煎服。

日一剂,

早晚分服。

西医诊断:甲状腺功能亢进症

西医诊断依据:

1、青年女性,突发急躁,易激动,

多食,消瘦,手颤,汗出心悸,大

便次数增多。

2、P:108次/分,BP:110/

70mmHg,双侧甲状腺Ⅱ°肿大。

3、T3 290.1ng/dl,T4 57.4ng/

dl,TSH 0.1mu/L

与单纯性甲状腺肿大鉴

别。

单纯性甲状腺肿大无

甲亢症状和体征,T3T4及

TSH均正常。

l、一般治疗:休息,保情绪稳定,

合理饮食。

2、抗甲状腺药物治疗:丙基

硫氧嘧啶或他巴唑

3、辅助治疗:心得安或阿替

洛尔。

中医关于“瘿病”的诊断与鉴别诊断

一、诊断

1.以颈前喉结两旁结块肿大为临床特征。

初作可如樱桃或指头大小,一般生长缓慢,大小不大者可如囊如袋,触之多柔软、光滑,病程日久则质地较硬,或可扪及结节。

2.多发生于女性,常有饮食不节、情志不舒的病史,或发病有一定的地域性。

3.早期多无明显的伴随症状,发生阴虚火旺的病机转化时,可见低热、多汗、心悸、眼突、抖、多食易饥、面赤、脉数等表现。

4.血清总三碘甲状腺原氨酸(TT3)和总甲状腺素(TT4)检测,血清游离三碘甲状腺原氨酸FT3)和游离甲状腺素(FT4)检测,血清促甲状腺激素释放激素(TRH)兴奋试验,以及TSH、甲状腺摄碘率、甲状腺B超和甲状腺核素扫描等检查有助于本病的诊断及鉴别诊断。

二、鉴别诊断

1.瘰疬

瘿病与瘰疬均可在颈项部出现肿块,但二者的具体部位及肿块的性状不同。

瘿病肿块在颈部正前方,肿块一般较大。

瘰疬的病变部位在颈项的两侧或颌下,肿块一般较小,每个约黄豆大,数目多少不等。

2. 瘿囊与瘿瘤

瘿囊颈前肿块较大,两侧比较对称,肿块光滑,柔软,主要病机为气郁痰阻,若日久兼瘀血内停者,局部可出现结节。

瘿瘤表现为颈前肿块偏于一侧,或一侧较大,或两侧均大,瘿肿大小如桃核,质较硬。

病情严重者,肿块迅速增大,质地坚硬,表面高低不平。

主要病机为气滞、痰结、血瘀。

瘿病1.病因病因:情志内伤、饮食及水土失宜,体质因素。

2.病机瘿病的基本病机是气滞、痰凝、血瘀壅结颈前。

本病的病变部位主要在肝脾,与心有关。

其病理因素有气滞、痰浊、瘀血。

瘿病的病理性质以实证居多,久病由实致虚,可见气虚、阴虚等虚候或虚实夹杂之证。

在本病的病变过程中,常发生病机转化。

3.诊断依据1)瘿病以颈前喉结两旁结块肿大为临床特征,可随吞咽动作而上下移动。

初作可如樱桃或指头大小,一般生长缓慢。

大小程度不一,大者可如囊如袋,触之多柔软、光滑,病程日久则质地较硬,或可扪及结节。

2)多发于女性,常有饮食不节、情志不舒的病史,或发病有一定的地区性。

3)早期多无明显的伴随症状,发生阴虚火旺的病机转化时,可见低热、多汗、心悸、眼突、手抖、多食易饥、面赤、脉数等表现。

4.辨证要点本病的辨证首先需辨明在气在血,其次辨别火旺与阴伤的不同,其三辨清病情的轻重。

颈前肿块光滑,柔软,属气郁痰阻,病在气分;病久肿块质地较硬,甚则质地坚硬,表面高低不平,属痰结血瘀,病在血分。

本病一般病情较轻,预后良好。

但若肿块在短期内迅速增大,质地坚硬,表面高低不平;或出现高热、大汗、烦躁、谵妄、神志淡漠、脉疾或微细欲绝者,均为重症。

5.病证鉴别1)瘿病与瘰疬瘿病与瘰疬均可在颈项部出现肿块。

但二者的具体部位及肿块的性状不同,瘿病肿块在颈部正前方,肿块一般较大。

瘰疬的病变部位在颈项的两侧或颌下,肿块一般较小,每个约黄豆大,个数多少不等。

2)瘿病与消渴瘿病中的阴虚火旺证型,应注意与消渴病鉴别。

消渴病以多饮、多食、多尿为主要临床表现,三消的症状常同时并见,尿中常有甜味,而颈部无瘿肿。

瘿病中的阴虚火旺证虽有多食,但无多饮、多尿等症,而以颈前有瘿肿为主要特征,并伴有烦热心悸、急躁易怒、眼突、脉数等症。

6.治疗原则治疗以理气化痰,消瘿散结为基本治则。

瘿肿质地较硬及有结节者,配合活血化瘀;火郁阴伤而表现阴虚火旺者,以滋阴降火为主。

7.辨证论治气郁痰阻证颈前喉结两旁结块肿大,质软不痛,颈部觉胀,胸闷,喜太息,或兼胸胁窜痛,病情常随情志波动,苔薄白,脉弦.证机概要:气机郁滞,痰浊壅阻,凝结颈前。

级别0 1 2 3 4 5 6眼部表现无病症和体征无病症,体征有上睑挛缩、Stellwag 征、von Graefe 征等有病症和体征,软组织受累突眼〔>18mm〕眼外肌受累角膜受累视力丧失〔视神经受累〕瘿病眼病〔甲状腺眼病、甲状腺相关性眼病〕中医诊疗方案〔2023 年版〕一、诊断〔一〕疾病诊断1.中医诊断标准参考中华中医药学会《中医内科常见病诊断指南》〔ZYYXH/T42-2023〕。

(1)瘿病诊断确立;(2)突眼,突眼度>18mm;(3)常有畏光流泪、眼部胀痛、复视、斜视,视力下降;(4)常见眼睑肿胀,结膜充血水肿,眼球活动受限,甚至固定,眼睑闭合不全,角膜溃疡,眼球炎甚至失明。

2.西医诊断标准参考《中国甲状腺疾病诊疗指南》〔中华医学会,2023 年〕,《甲状腺病学》〔科学技术文献出版社,2023 年〕。

(1)Graves 病或慢性淋巴细胞性甲状腺炎诊断确立;(2)突眼,眼部表现分级达ATA 分级标准 3 级〔含 3 级〕以上〔见下表〕(3)常有畏光流泪、眼部胀痛、复视。

斜视,视力下降等病症;(4)常见眼睑肿胀,结膜充血水肿,眼球活动受限,甚至固定,眼睑闭合不全,角膜溃疡,眼炎甚至失明等体征。

(5)必要时作眼CT 检查。

眼部表现分级标准〔美国甲状腺学会,ATA,2023 年〕〔二〕证候诊断1.肝气郁结证:双眼突出,胸闷,颈前肿大,质软不痛,胸胁窜痛,病情常随情志波动。

质淡红,苔薄白,脉弦数。

2.肝火旺盛证:双眼突出,烦热汗出,消谷善饥,面部烘热,颈前包块,手指震颤,眼球突出。

口苦咽干,大便秘结,头晕目眩,心悸胸闷,失眠。

舌红苔黄,脉弦数。

3.风阳内动证:双眼突出,畏光流泪、眼胀涩,眼球运动障碍,颈前包块。

头晕头胀,头部、肢体抖动。

舌质红,舌苔黄,脉弦或数。

4.气阴两虚证:双眼突出,畏光流泪、眼胀涩,眼球运动障碍,复视,颈前包块。

头晕心慌,失眠多梦,体倦乏力,易汗出,腰膝酸软,耳鸣健忘。

舌红苔少,脉细无力。

中医对瘿的描述瘿,是指甲状腺肿大的疾病,也称为甲状腺肿。

中医认为,瘿病是由于肝肾阴虚、脾气不足、痰湿内蕴等多种因素引起的。

病情严重者会出现颈部肿物、声音嘶哑、吞咽困难等症状。

针对瘿病的治疗,中医常采用中药治疗、针灸疗法和食疗调理等方法。

中医认为瘿病与肝肾阴虚有关。

肝肾阴虚是指肝肾功能不足,阴精亏损。

肝主疏泄,肾主生殖,二者功能不佳会导致瘿病的发生。

因此,中医治疗瘿病时常采用滋补肝肾的中药,如六味地黄丸、左归丸等,以补益肝肾,调理阴阳平衡。

脾气不足也是引起瘿病的重要原因。

中医认为,脾主运化水谷精微,运化不畅会导致湿浊内蕴。

湿浊郁积在体内,会影响气血运行,进而导致瘿病的发生。

因此,中医治疗瘿病时常采用健脾化湿的中药,如香砂六君子汤、苓桂术甘汤等,以调理脾胃功能,消除湿气。

痰湿内蕴也是瘿病的常见病因。

中医认为,痰湿内蕴是由于脾胃失调、湿浊郁积所致。

湿浊郁积在体内,会滞阻经络,影响气血运行,进而导致瘿病的发生。

因此,中医治疗瘿病时常采用化痰利湿的中药,如茯苓承气汤、半夏厚朴汤等,以消除湿浊,疏通经络。

除了中药治疗外,中医还常常采用针灸疗法来治疗瘿病。

针灸疗法通过刺激特定的穴位,调节气血运行,改善瘿病的症状。

常用的针灸穴位包括足三里、天突、曲池等。

针灸疗法可以促进气血的流通,调理脏腑功能,达到治疗瘿病的效果。

中医还注重通过食疗调理来治疗瘿病。

中医认为,合理的饮食可以起到滋补调理的作用。

对于瘿病患者来说,应该多食用一些滋阴补肾、健脾化湿的食物,如黑豆、黑芝麻、山药、莲子等。

同时,还应避免食用辛辣刺激的食物,如辣椒、生姜等,以免刺激甲状腺,加重病情。

中医对于瘿病的描述是基于肝肾阴虚、脾气不足、痰湿内蕴等多种因素。

针对瘿病的治疗,中医常采用中药治疗、针灸疗法和食疗调理等方法。

通过补益肝肾、健脾化湿、化痰利湿等措施,可以改善瘿病的症状,达到治疗的效果。

当然,对于瘿病的治疗应该因人而异,具体的治疗方案需要根据患者的具体情况来制定。

瘿病的中医治疗瘿病是因情志内伤,饮食及水土失宜,以致气滞、痰凝、血瘀壅结颈前,以颈前喉结两旁结块肿大为主要临床特征的一类疾病。

包括气瘿、肉瘿、泥瘿、石瘿等,分别相当于西医的单纯性甲状腺肿、甲状腺功能亢进症、慢性淋巴细胞性甲状腺炎、甲状腺腺瘤、亚急性甲状腺炎、甲状腺癌等甲状腺疾病。

甲状腺肿大可因体内甲状腺激素不足而致甲状腺呈代偿性增生肥大,也可是炎性肿大,还可为肿瘤增生等原因引起。

中医认为本病是水土因素及情志内伤,致机体气机不畅而形成气滞,气滞津聚,凝聚成痰,痰气郁结,壅于颈前而成。

中医诊断与鉴别(一)瘿病的诊断瘿病以颈前喉结两旁结块肿大为基本临床特征,肿块多可随吞咽而上下移动。

初作可如樱桃般大小,一般生长缓慢,大小程度不一,大者可如囊如袋,初起一般触之多柔软、光滑,病久则质地较硬,或可扪及结节,亦有初起即质硬或有结节者。

(二)病证鉴别1.瘰疬瘿病与瘰疬都会在颈部出现肿块,需加以鉴别。

瘿病的肿块在颈部正前方,肿块一般较大。

正如《外台秘要·瘿病》说:“瘿病喜当颈下,当中央不偏两边也”;而瘰疬结块在颈部两侧,肿块一般较小,每个约蚕豆大小,个数多,大小不等。

如《素问病机气宜保命集·瘰疬论》说:“夫瘰疬者,经所谓结核是也。

或在耳前后,连及颐颌,下连缺盆,皆为瘰疬”。

《外科正宗·瘰疬篇》描述道:“瘰疬者,累累如贯珠,连接三五枚”。

2.失荣石瘿需与外科失荣相鉴别。

失荣包括西医所称的颈部淋巴结原发或继发的多种恶性肿瘤,生于耳前后及颈间,初起如粟子,顶突根束,按之石硬,推之不移,形体日渐消瘦,若溃破之后,疮面如石榴样,血水浸淫,终至不救。

3.消渴瘿病中的瘿气常见及多食易饥等症,易与消渴相混淆。

要之,消渴常多饮、多食、多尿并见,尿中有甜味,颈部无瘿肿;瘿气虽多食易饥,类似中消,但较少同时并见多饮、多尿,而以颈部有瘿肿为特征。

拟定治疗原则瘿病的治疗原则以理气化痰、消瘿散结为主。

这一基本原则贯穿瘿病治疗的始终。

【诊断】

1.多见于女性,以离海较远的山区发病较多。

2.颈前结块肿大,其块可随吞咽动作而上下移动,触之多柔软、光滑,病程日久则质地较硬,或可扪及结节。

3.基础代谢率(BMR)、甲状腺摄碘率、血清总甲状腺素(W4)测定及血清总三碘甲状腺原氨酸(TT3)测定等试验,以及必要时作X线检查等,有助于鉴别瘿病的不同类型及了解病情的不同程度。

【鉴别诊断】

瘿病需着重与瘰疬及消渴相鉴别。

1.瘰疬鉴别的要点,一是患病的具体部位,二是肿块的性质。

瘿病的肿块在颈部正前方,肿块一般较大。

正如《外台秘要.瘿病》说:。

“瘿病喜当颈下,当中央不偏两旁也”;而瘰疬的患病部位是在颈项的两侧,肿块一般较小,每个约胡豆大,个数多少不等,如《外科正宗.瘰疬论》描述说:“瘰疬者,累累如贯珠,连结三五枚。

”

2.消渴病瘿病中阴虚火旺的证型,常表现多食易饥的症状,应注意和消渴病相鉴别。

消渴病以多饮、多食、多尿为主要临床表现,三消的症状常同时出现,尿中常有甜味,但颈部无肿块。

瘿病的多食易饥虽类似中消,但不合并多饮、多尿而颈部有瘿肿为主要特征,且伴有比较明显的烦热、心悸、急躁易怒、眼突、脉数等症状。