土家族吊脚楼 土家族的吊脚楼有什么传说

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:4

土家族的吊脚楼在苗家旁,你总能看到那一座座依着山、傍着水的木头小楼。

这就是独具特色的土家族吊脚楼。

土家族大部居住在山坡陡岭,由于这地势的原因住房多采用吊脚楼形式。

在住宅两端立四根木桩,沿着山坡的走向搭成木架,在以正层地面平齐的高度上搭横木,盖上木板,三面装台的木板,以革或衫皮做天盖,楼下四周背空。

依山的吊脚楼,在平地上用木桩撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、防潮、是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

吊脚楼上有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。

房屋规模一般人家一栋为4排扇三间座或6排房,中间为堂屋。

吊脚楼源于古代的干栏或建筑,距今已有四千多年的历史,它作为一种特殊的物质文化现象,犹如一部凝固的古歌,多层次、多侧面、多角度地反映出土家族的历史发展,文化心态和创造能力。

这种具有土家族民居建筑注重龙脉和它那种令人赞叹的美令人羡慕。

汉族的习俗在五十六个民族中,我生在了汉族。

汉族有着丰富的历史文化,特色的民风民俗……在除夕之夜,我们全家团圆,吃年夜饭,这是我们普遍的除夕守岁的习俗。

还有史料记载,这种习俗最早起于南北朝,以后逐渐盛行,到了唐朝初期,唐太宗李世民写有“守岁”诗:寒辞去冬雪,暖带入春风。

直到今天,我国人民还习惯在除夕之夜守岁,屋外时鸣鞭炮,室内围坐看电视,一家人笑语连连……据说最早年糕是为年夜祭神,岁朝供祖先所用,后来才成为春节食品。

我们在过年时还有一道不可缺少的佳肴——饺子。

吃饺子取“更岁交子”之意,“字”为“子时”,“交”与“饺”谐音,有“喜庆团圆”和“吉祥如意”的意思。

可为什么特使必不可少的呢?说其中的原因,一是饺形如元宝,春节吃饺子取“招财进宝”之意,二是饺子有馅儿,便于人们把各种东西吉祥的东西包到馅儿里,以寄托人们对新的一年的期望。

有些地区的人家在吃饺子的同时,还要配副食以示吉利:如吃豆腐,象征全家幸福;吃柿饼,象征事事如意……其实我们的春节还有很多风俗,值得我们去了解它,传承它,不要让它变成一个回忆。

土家族吊脚楼浅析与文化传承姓名:陈卫东班级:09级城市规划2班学号:312009*********任课老师:钟健目录土家族吊脚楼浅析与文化传承 (2)一、土家族吊脚楼的基本结构和材料 (2)二、土家族吊脚楼的基本类型 (2)三、土家族吊脚楼的文化内涵 (4)四、土家族吊脚楼的代表——凤凰吊脚楼 (8)五、小结 (9)土家族吊脚楼浅析与文化传承土家族是聚居于武陵山区的一个内陆民族。

主要集中在湘、黔、渝、鄂等省市交界地带,是一个典型的山地民族。

千百年来,土家族先民在这片广袤的土地上生息繁衍,创造了丰富灿烂的民族文化。

在漫长的历史长河中,土家人以其坚忍不拔的民族意志、富于开拓的民族精神和勤劳勇敢的民族智慧,创造了地域色彩鲜明、民族特点突出的土家文化,为武陵山区的开发与发展做出了巨大贡献。

吊脚楼就是土家文化中的一个富有民族特色和代表性的文化符号。

本文拟就土家族吊脚楼的类型及其文化内涵作粗浅探讨,试图从一个侧面来展示土家人的生产生活状态和精神面貌,促进土家族吊脚楼文化的开发与保护。

一、土家族吊脚楼的基本结构和材料土家族的吊脚楼通常建造在斜坡上,分两层或者三层。

最上层很矮,只放粮食不住人。

楼下堆放杂物或者作牲口圈。

两层者则不盖顶层。

一般以竹编糊泥作墙,以草盖顶。

最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

土家吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民盖瓦,只许益杉皮、茅草,叫“只许买马,不准盖瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

一般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过洞吊,富足人家雕梁画栋,檐角高翘,石级盘绕,大有空中楼阁的诗画之意境。

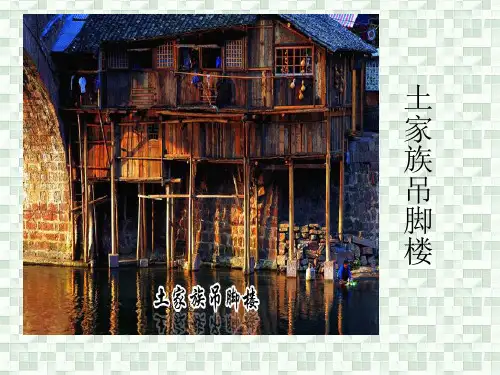

土家族吊脚楼土家族的吊脚楼有什么传说土家族吊脚楼——吊脚楼为土家族人居住生活的场所,吊脚楼半为陆地,半为水。

多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎”中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧房。

吊脚楼上有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。

“前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

关于土家族的吊脚楼有几个传奇:传奇一传奇土家人祖先因家乡遭了水灾才迁到鄂西来,那时这里古木参天、荆棘丛生、豺狼虎豹遍地都是。

土家先人们搭起的“狗爪棚”常遭到猛兽攻击。

人们为了平安就烧起树蔸子火,里面埋起竹子节节,火光和爆竹声吓走了来攻击的野兽,但人们还是经常受到毒蛇、蜈蚣的威逼。

后来一位土家的老人想到方法:他让小伙子们利用现成的大树作架子,捆上木材,再铺上野竹树条,再在顶上搭架子盖上顶蓬,修起了大大小小的空中住房,吃饭睡觉都在上面,从今再也不怕毒蛇猛兽的攻击了,这种建筑空中住房的方法后来就进展成的吊脚楼。

传奇二很久以前,土家人的祖先居住在山洞中或大树下,靠狩猎、捕鱼为生。

天上张天王观察土家人世代住山洞和大树下,生活很苦,他要去东海龙王那里借一座殿宇来送给土家人。

张天王到了东海龙宫,见到龙王就直说了。

龙王心想:我的殿宇又大又重,量你也搬不动。

于是就答应了。

张天王来到一座吊脚三柱二骑的殿宇前,用手轻轻一提,就把殿宇提起来了。

龙王一见,懊悔不该答应。

只好牵强地说:“用后还回来。

”张天王说:“七天就还回来。

”张天王提着殿宇来到土家山寨,叫土家族人仿造了一座三柱二骑(即三根柱子落地,两根柱子悬空)吊脚楼房。

七天过去了,龙王就来找张天王还殿宇。

张天王说:“你要,我还你。

”提起殿宇顺手一丢,就把殿宇丢在一条河边,横搁在河的两岸。

“你自己去搬吧!”龙王自知搬不动,只好气冲冲地回龙宫去了。

从今以后,每逢雨水季节,龙王都要发怒涨洪水,让水将河上的殿宇冲掉。

人们也在涨水季节不能从殿宇中过河。

湘西土家族的吊脚楼建筑民俗研究1、渊源:传说土家人的祖先居住在山洞中或大树下,靠狩猎、捕鱼为生。

张天王求东海龙王借一座殿宇来送给土家人。

龙王假装答应了。

张天王从龙王处选了一座吊脚三柱二骑的殿宇,答应七天后送还。

土家族人仿造成现在的湘西吊脚楼。

七天后张天王还给龙王时,提起殿宇顺手一丢,就把殿宇丢在一条河边,横搁在河的两岸。

“你自己去搬吧!”龙王拿不上,气冲冲地回龙宫去了。

人们担心龙王发怒涨洪水,在桥下安上斩龙刀,它再也不敢直闯殿宇楼房了。

2、现状及其特点:湘西土家族吊脚楼建筑多半临空悬立,因地制宜,形态各异。

湘西土家族大都住在靠山面水的地方,因此造房时往往利用山坡倾斜度较大或者濒临水、沟的一侧,使屋的前半部分临空悬出,从而盖起比比皆是、大同小异的吊脚楼来。

这种吊脚楼,是干栏屋中的一种,朴实轻灵,古色古香,与楚建筑或巴建筑有着渊源关系。

后来经过历代苗族能工巧匠的精心设计,不断加工装饰,使建构更为古朴而实用,美观又大方,给苗乡山寨增添了绚丽色彩。

3.吊脚楼的民俗学功能:1)审美功能:别致的形式和风格给人一种别样的审美感受。

吊脚楼作为审美对象的建筑,除了体现一般艺术所具有的审美个性品格外,更主要的是它们具有别具一格的形式美,和丰富多彩的审美个性品格。

流动的视觉效果给人一种浪漫的情调。

湘西吊脚楼因着地形的复杂所形成的多是“占天不占地”、“天平地不平”或“天地均不平”的剖面。

这些错落有致并且空间处理弹性很大的建筑给人产生了一种流动的浪漫感。

吊脚楼在虚实对比上追求与大自然和谐统一相得益彰的艺术效果。

依山傍水,就地起楼,巧妙的结合当地的环境建造出吻合大自然环境的建筑形态。

建筑技术美与艺术美结合的古朴典范。

湘西的吊脚楼在建造时的技术施工符合当地的地形土质以及气候的因素,在此基础上也注意与美型观点结合,既保证了实用性,也兼顾了外观的艺术性。

2)社会功能:吊脚楼是湘西复合式经济结构在民居建筑形式上的最佳选择。

土家人所居之地,既要方便上山采集和野猎,又要方便下河临渊捕鱼,还要方便农耕生产。

吊脚楼吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族(贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在湘西、鄂西、贵州地区的吊角楼也很多。

吊角楼多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊角楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊角楼为半干栏式建筑。

从前的吊角楼一般以茅草或杉树皮盖顶,也有用石板盖顶的,现在,鄂西的吊角楼多用泥瓦铺盖。

吊角楼的建造是土家人生活中的一件大事。

第一步要备齐木料,土家人称“伐青山”,一般选椿树或紫树,椿、紫因谐音“春”、“子”而吉祥,意为春常大,子孙旺;第二步是加工大梁及柱料,称为“架大码”,在梁上还要画上八卦、太极图、荷花莲籽等图案;第三道工序叫“排扇”,即把加工好的梁柱接上榫头,排成木扇;第四步是“立屋竖柱”,主人选黄道吉日,请众乡邻帮忙,上梁前要祭梁,然后众人齐心协力将一排排木扇竖起,这时,鞭炮齐鸣,左邻右舍送礼物祝贺。

立屋竖柱之后便是钉椽角、盖瓦、装板壁。

富裕人家还要在屋顶上装饰向天飞檐,在廊洞下雕龙画凤,装饰阳台木栏。

特点最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

结构依山的吊角楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

房屋规模一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋,中等人家5柱2骑、5柱4骑,大户人家则7柱4骑、四合天井大院。

4排扇3间屋结构者,中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

【写物】土家族的吊脚楼_600字土家族的吊脚楼,是中国传统的建筑形式之一。

它独特的结构和卓越的防水能力,使得它在土家族聚居的地方广泛流传并被喜爱。

吊脚楼是由砖木相结合的建筑,底层高而且空荡,上层凹陷,仿佛悬挂在空中的居所。

这种建筑形式不仅可以适应山地环境,还能有效地防止洪水侵袭。

吊脚楼最大的特点就是它的高度和独特的结构。

一般而言,吊脚楼有三至五层,高度在十几米至几十米之间。

它的底层多用于储藏粮食、设施器具等物品,可以保证这些物品不被潮湿和老鼠侵袭。

而底层的高度也可以防止水灾的侵入。

上层是居住空间,层层退进,整齐有序,形状宛如悬挂在空中的楼台。

这种设计不仅能够增加居住空间,并且增加了房屋的稳定性。

吊脚楼的建筑结构也非常独特。

它的基础一般采用石块拼砌而成,坚固耐久。

底层的墙壁一般是由粗石头和木料拼砌而成,以达到防水和隔热的效果。

上层的墙壁一般是由砖石和木料拼砌而成,使得墙壁更加坚实。

吊脚楼的屋顶一般采用瓦片覆盖,以保证结构的完整性和防水能力。

整个建筑的结构非常牢固,能够抵御风雨的侵袭。

吊脚楼不仅具有实用性,还具有很高的审美价值。

它的外观造型独特,给人一种宁静和神秘的感觉。

吊脚楼的外墙一般是以木料为主,梁柱之间还有精美的雕刻和彩绘,增加了建筑的艺术性。

吊脚楼的屋顶也非常精美,通常以瓦片覆盖,并在屋脊上安装飞檐,使得整个建筑更加优美。

吊脚楼多以山水为背景,与周围的自然环境相得益彰。

吊脚楼作为土家族传统的建筑形式,已经成为了土家族文化中不可分割的一部分。

它不仅为土家族提供了生活的空间,也是土家族人民心灵的寄托和精神的象征。

吊脚楼代表了土家族的智慧和勤劳,也是土家族人民对自然环境的尊重和感恩之情。

吊脚楼的独特风貌和文化内涵,使得它成为了中国传统建筑的瑰宝。

我们应该保护好吊脚楼这一宝贵的文化遗产,让它继续在土家族的传统中传承下去。

美丽的湘西,山奇水异,令人徘徊不忍归去。

而古香古色、建筑风格特殊的吊脚楼,更添得山水几分韵致。

吊脚楼这种建筑形式主要分布在南方,特别是长江流域地区,以及山区,传说土家人祖先因家乡遭了水灾才迁到鄂西来的。

吊脚楼的妙处有很多,一是因这些地域多水多雨,空气和地层湿度大,干阑式建筑是底层架空,对防潮和通风极为有利;二是节约土地,造价较廉;三是防毒蛇、野兽,从前的吊脚楼一般以茅草或杉树皮盖顶,也有用石板当盖顶的,现在,鄂西的吊脚楼多用泥瓦铺盖。

吊脚楼的建造是土家人生活中的一件大事。

第一步要备齐木料,土家人称‚伐青山‛,第二步是加工大梁及柱料,称为‚架大码‛,第三道工序叫‚排扇‛,第四步是‚立屋坚柱‛。

吊脚楼建筑形式活泼,可临水,也可依山傍谷,或就建在田坝边。

稍稍开凿修砌,选上好木料支撑起一座座或者一排排的吊楼来,旁边饰以几丛茂林修竹,省时又省工,温馨而有画境。

这种楼飞檐翘角,三面环廊,"吊"着几根八菱形、四方形刻有绣球或金瓜的悬柱,壁板漆得光亮光亮的,并嵌有花窗,通风向阳。

花窗也往往用意极深,镂有"双凤朝阳"、"喜鹊恋梅"等图案,古朴而秀雅。

一般居家都有小庭院,院前有篱笆,院后有竹林,青石板铺路,刨木板装壁,松明照亮,一家过着日出而作,日落而息的田园宁静生活。

吊角楼有着丰厚的文化内涵,除具有土家族民居建筑注重龙脉,依势而建和人神共处的神化现象外,还有着十分突出的空间宇宙化观念。

土家族的吊角楼不仅单方面处于宇宙自然的怀抱中,宇宙也同时处于宇宙自然的怀抱之中。

这种容纳宇宙的空间观念在土家族上梁仪式歌中表现得十分明显:‚上一步,望宝梁,一轮太极在中央,一元行始呈瑞祥。

上二步,喜洋洋,‘乾坤’二字在两旁,日月成双永世享……‛从某种意义上来说,土家族吊角楼在其主观上与宇宙变得更接近,更亲密,从而使房屋、人与宇宙浑然一体,密不可分。

⾮遗中国:⼟家族吊脚楼营造技艺吊脚楼建筑⼟家族 本⽂由新浪⽂化综合整理发布 ⼟家族吊脚楼营造技艺,属于国家级⽂化传统技艺。

主要分布在湖南省湖北省重庆市辖区内。

2011年5⽉23⽇,⼟家族吊脚楼营造技艺经国务院批准列⼊第三批国家级⾮物质⽂化遗产名录。

历史溯源 ⼟家族先民古居溪州。

早在采集狩猎时期,⼟家先民以树筑巢、以⽯垒屋、以⽯洞⽽居。

“洞⽳居”后来与兄弟民族建筑⽂化交融后发展成明清时期的封⽕统⼦⼤屋;“树巢居”则是⼟家先民为防潮湿防野兽在树上搭建居住的简陋窝棚,后与兄弟民族⽂化相互影响发展成今⽇的转⾓吊脚楼,成为溪州⼟家族当代的主要建筑风格。

⼟家族转⾓吊脚楼建筑风格的形成,除了与兄弟民族建筑⽂化在⼈类⽣产发展中不断取长补短、推陈出新的历史原因外,还有武陵⼭区恶⽔凶⼭坪地少,建房必须依⼭就势的客观原因。

全民彩票 技艺特⾊ 咸丰的吊脚楼⼤多是飞檐翘⾓,回廊吊柱。

在单体式的吊脚楼中,有的是四合天井三⾯回廊,有的是撮箕⼝东西(或南北)两厢房各三⾯回廊,有的是“钥匙头”两⾯回廊。

它们有的依⼭⽽建,有的临溪⽽⽴,有的悬在⼭边,有的矗在平坝……各具特⾊各显风采。

⽽最值得⼈们称道的和咸丰⼈引以⾃豪的⼜是吊脚楼群。

咸丰的吊脚楼群各具形态,遍布全县各地:位于唐崖河东岸的刘家⼤院吊脚楼群坐落在⼀个四⼭环抱的⼩平坝,依⼭⽽建,坐东朝西,20多座吊脚楼错落有致,连成⼀⽚,远远望去,绿树翠⽵掩映,炊烟薄雾缭绕,别有⼀番幽静逸趣。

尖⼭乡⼤⽔坪龙洞的吊脚楼群以严家祠堂为中⼼;参差错落,⼗分美观。

王母洞吊脚楼群处在青⼭环抱之中,四合⽔、三合⽔的建筑连在⼀起,俨若世外桃源。

当门坝的吊脚楼群依⼭⽽建,逶迤瑰丽。

⽼⾥坝村团坡的吊脚楼群顺⼭坡⽽建,⾼⾼低低,层层叠叠,起起伏伏,错落有致。

⼩村乡⼩腊壁吊脚楼群,顺着南河西边⽀流⼀发源于黄连咀的溪流依⼭⽽建,逶迤⽽连绵,秀丽⽽别致。

新场蒋宅的吊脚楼群,除四合天井三⾯回廊外,正房两边尚有⽿房;是⽬前恩施所发现的最⼤吊脚楼——可容纳⼀所新场中学。

吊脚楼

在湘西、鄂西、贵州等地区,坐落着许多星星点点的吊脚楼建筑群。

吊脚楼是土家族人智慧的象征,把房子做成如此奇怪的形状,好像一块块拼在一起的豆腐干,方方正正。

几个房间合理放置,客厅在实心的土地上,其他的房间都市悬空,靠杉木柱子支撑,既可以十分通风、干燥,还可以防止毒蛇和各种野兽的攻击,上住人,下放物,节省空间。

怪不得被称为巴楚文化的活化石啊!

我虽然没有去过吊脚楼,但是妈妈去过,听她说吊脚楼的整个楼层共三层:上、中、下。

上层是客厅,是全家人休息的地方,专门用来招待客人。

第二层就是他们起居的地方,但有规矩,外人是不能进去的。

第三层是用来放杂物的地方,还可以养一些家禽。

整一幢屋子,全是由杉木拼起来的,立在水边,好似一只大老虎在水边蹲着。

要是你去土家族人家做客,你一定会被接到吊脚楼的客厅,也就是上层,一入屋,你定会感受到一股清新的空气扑面而来,阳光斜着从窗外照入屋内,仿佛是一束束光箭射入屋内,不冷不热,暖洋洋的。

只觉自身在空中阁楼,放眼望外,花的色彩;树的色彩;人的服装的色彩;虫子的色彩;还有那鸟儿的色彩,似乎组成了一副巨大的油画,耀眼而又美丽,出自于大自然这一独具匠心的画家手中。

吊脚楼是中国最古老的建筑物之一,每一块、每一寸地方都是那样的精致,刻满了图画,有高山流水、虫鸣鸟声、百花争艳、瓜果丰

收。

似乎与大自然合为了一体。

土家族吊脚楼土家族的吊脚楼有什么传说

>土家族吊脚楼——吊脚楼为土家族人居住生活的场所,吊脚楼半为陆地,半为水。

多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎”中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

吊脚楼上有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。

“前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

关于土家族的吊脚楼有几个传说:传说一传说土家人祖先因家乡遭了水灾才迁到鄂西来,那时这里古木参天、荆棘丛生、豺狼虎豹遍地都是。

土家先人们搭起的“狗爪棚”常遭到猛兽袭击。

人们为了安全就烧起树蔸子火,里面埋起竹子节节,火光和爆竹声吓走了来袭击的野兽,但人们还是常常受到毒蛇、蜈蚣的威胁。

后来一位土家的老人想到办法:他让小伙子们利用现成的大树作架子,捆上木材,再铺上野竹树条,再在顶上搭架子盖上顶蓬,修起了大大小小的空中住房,吃饭睡觉都在上面,从此再也不怕毒蛇猛兽的袭击了,这种建造空中住房的办法后来就发展成的吊脚楼。

传说二很久以前,土家人的祖先居住在山洞中或大树下,靠狩猎、捕鱼为生。

天上张天王看见土家人世代住山洞和大树下,生活很苦,他要去东海龙王那里借一座殿宇来送给土家人。

张天王到了东海龙宫,见到龙王就直说了。

龙王心想:我的殿宇又大又重,量你也搬不动。

于是就答应了。

张天王来到一座吊脚三柱二骑的殿宇前,用手轻轻一提,就把殿宇提起来了。

龙王一见,后悔不该答应。

只好勉强地说:“用后还回来。

”张天王说:“七天就还回来。

”张天王提着殿宇来到土家山寨,叫土家

族人仿造了一座三柱二骑(即三根柱子落地,两根柱子悬空)吊脚楼房。

七天过去了,龙王就来找张天王还殿宇。

张天王说:“你要,我还你。

”提起殿宇顺手一丢,就把殿宇丢在一条河边,横搁在河的两岸。

“你自己去搬吧!”龙王自知搬不动,只好气冲冲地回龙宫去了。

从此以后,每逢雨水季节,龙王都要发怒涨洪水,让水将河上的殿宇冲掉。

人们也在涨水季节不能从殿宇中过河。

于是人们又在桥下安上斩龙刀,龙再也不敢直闯殿宇楼房了,人们不但有房住了,来去过河也方便了。

传说三相传很早以前,有一户土家农民,夫妇俩拉扯着两个孩子。

每天丈夫劳动归来,总是把蓑衣、斗笠放在阶沿上。

不料一天早晨,蓑衣和斗笠却被拉到了墙旮旯里,原来是狗在上面睡觉过夜了哩。

为了避免再出这种事,他们就找来了一根大竹篙,用葛藤绑在阶沿外边的柱头上,好挂蓑衣和斗笠。

一次,妻子坐在屋檐底下织麻补衣,两个孩子老缠她,使她做不成活,她烦不过,找了几节木杠,几块木板,就着挂蓑衣和斗笠的竹篙搭成了一个平台。

她坐在上边去,继续织麻补衣,再也不怕孩子吵闹了。

人们见这样子好,便进一步把平台发展成住房,这就成了吊脚楼。

谈到吊脚楼,对人们的印象就是一个小木楼在河的耸立的感觉,其实不然,吊脚楼是湖南湘西边垂的一种民间建筑,有着古老的传说!美丽的湘西,山奇水异,令人徘徊不忍归去。

而古香古色、建筑风格特殊的吊脚楼,更添得山水几分韵致。

在沈从文先生的故乡凤凰城,沱江傍城而过,当地人临河而居,一幢幢吊脚楼,高高低低参差错落。

吊脚楼的一端以河岸为支撑点,另一端则悬在水面,高高的悬柱立于水中作为撑持,充满着一种力量

的美。

湘西吊脚楼建筑形式活泼,可临水,也可依山傍谷,或就建在田坝边。

稍稍开凿修砌,选上好木料支撑起一座座或者一排排的吊楼来,旁边饰以几丛茂林修竹,省时又省工,温馨而有画境。

这种楼飞檐翘角,三面环廊,吊着几根八菱形、四方形刻有绣球或金瓜的悬柱,壁板漆得光亮光亮的,并嵌有花窗,通风向阳。

花窗也往往用意极深,镂有双凤朝阳、喜鹊恋梅等图案,古朴而秀雅。

吊脚楼的妙处,一是防潮避湿,通风干爽;二是节约土地,造价较廉;三是依山傍水或靠着田坝而建的吊脚楼,悬柱之间往往留有一定的空地,可喂养家畜,人家吊脚楼下有小羊叫(沈从文《鸭窠围的夜》)。

古老的黑瓦木结构吊脚楼,堂屋很敞亮,温暖而亲切。

如有幸叩访,热情的湘西人泡茶筛酒,摆出种种野味,令人宾至如归。

湘西吊脚楼,属于古代干阑式建筑的范畴。

所谓干阑式建筑,即是体量较大,下屋架空,上层铺木板作居住用的(庄裕光《干阑建筑》)一种房屋。

这种建筑形式主要分布在南方,特别是长江流域地区,以及山区。

因这些地域多水多雨,空气和地层湿度大,由于干阑式建筑是底层架空,对防潮和通风极为有利。

传说四相传很早的时候,湘西一带的土家人搭起一些茅草屋居住,砍草犁地,在烧荒之后的土地上种庄稼。

这一带古木参天,荒山老林里有很多虎豹豺狼,蛇和蜈蚣到处爬。

由于人们惧怕野兽,就烧起大火,还在火堆里埋竹节燃烧,野牲口看到明晃晃的大火,吓得不敢靠近,然而蛇虫蚂蚁却不是很在乎这些,常往屋里钻。

有个老年人想出一个主意,他把一些树枝砍成条子,像扎木排一样,在草棚子旁边的树上绑起架子,铺上野竹子和细树条,再垫一层树叶和茅草,顶

上支起茅草顶篷躲雨水。

人睡在树半腰上,蛇虫蚂蚁就不大容易爬上去。

但是,放在地上的食物被虫子爬过后,人吃了又吐又泻。

这个老年人又想了个办法,叫人们把一块块大岩板拉上树,放平,再垫上一层黄泥,然后在上面支锅弄饭,这样粮食就不会让虫子爬了。

老年人的办法很快从一个地方传到另一个地方,人们都照这个办法去做,在大树半腰间搭起大大小小的茅草棚,住在上面,脚是吊在半空的,民间就叫它为“吊脚楼”。