水气病脉证并治第十四详解共96页文档

- 格式:ppt

- 大小:7.34 MB

- 文档页数:96

注解《金匮要略》(一)水气病脉证并治第十四

水气病脉证并治第十四(节选)

师曰:病有风水、有皮水、有正水、有石水、有黄汗。

风水,其脉自浮,外证骨节疼痛,恶风;

皮水,其脉亦浮,外证胕肿,按之没指,不恶风,其腹如鼓,不渴,当发其汗;

正水,其脉沉迟,外证自喘;

石水,其脉自沉,外证腹满不喘;

黄汗,其脉沉迟,身发热,胸满,四肢头面肿,久不愈,必致痈脓。

注解:水气病有风水、皮水、正水、石水、黄汗。

风水相搏,卫阳被遏发为风水,其脉浮、恶风、骨节疼痛;

卫阳虚弱,水走皮肤发为皮水,其脉浮、四肢浮肿按之没指、不恶风、腹部如常,口不

渴;

脾气虚,脾阳不振,水停心下发为正水,其脉沉、喘;肾阳虚,气化不利,水停下焦

发为石水,其脉沉、腹部满肿而坚硬、不喘;

汗孔不闭,水乘机由汗孔而入发为黄汗,其脉沉迟、身发热、胸满、头面四肢浮肿,

久不愈,必发痈脓。

脉浮而洪,浮则为风,洪则为气。

风气相搏,风强则为隐疹,身体为痒,痒为泄风,久为痂癞,

气强则为水,难以俯仰。

风气相击,身体洪肿,汗出乃愈,恶风则

虚,此为风水;

不恶风者,小便通利,上焦有寒,其口多

诞,此为黄汗。

注解:水得阳气蒸腾而化气,

气遇寒盛而凝结为水,

水欲化气而未化谓之水气,

气欲凝结而未凝谓之水气。

脉浮主风邪袭表,脉洪主水气。

风邪与水气相搏,风邪盛于水气,则风湿

郁于肌肤,发为隐疹,身体为痒,病谓泄风;

风邪与水气相搏,水气盛于风邪,则水

溢肌肤,发为风水,身体浮肿,恶风,治用汗

法则愈。

若四肢头面浮肿而不恶寒,加之小便通利,是因为上焦有寒,称为黄汗。

胡希恕金匮要略讲座水气病脉证并治第十四胡希恕金匮要略讲座水气病脉证并治第十四水气病是一个大章,这水气包括痰饮,甚至于前头讲的痉、湿、喝的那个湿,咱们说痰饮和水气都是一回事,全都是因水致病。

根据它的轻重、形态不一样,古人把他分成这么几种。

最轻的是湿,所以说风湿关节痛等等,组织里头看不出来是有湿,但确实有。

那么痰饮,咱们讲的不是有四个嘛,它主要注重支饮,另外痰饮与咳嗽搁一起是因为它影响到呼吸系统,尤其像悬饮、支饮都会造成喘息。

总之,痰饮是水,湿也是水,只是程度不同而已,但是咱们可以看到因水饮造成的病是很多样的,所以水气病是也相当的重要的。

师曰:病有风水、有皮水、有正水、有石水、有黄汗。

这是一节,说水气病啊有五种,有一种叫风水,有一种叫皮水,有一种叫正水,又有一种叫石水,还有一种叫黄汗,底下就要解释了。

风水,其脉自浮,外证骨节疼痛,恶风。

这是解释风水。

什么是风水呢?就是又有水肿,又有外感,它就这么一个情形。

其脉自浮,浮为在表啊,就是得外感。

外证骨节疼痛,也是得外感,身体骨节疼痛了,同时呢就是恶风、恶寒嘛。

这脉浮、骨节疼痛、恶风寒不就是伤寒论讲的太阳病了吗?所以既有水气又有外感,虽然它没说肿,其实是肿的,因为讲的是水气嘛。

皮水,其脉亦浮,外证胕肿,按之没指,不恶风,其腹如鼓,不渴,当发其汗。

这个皮水也是在外,因为水在外,所以脉也浮。

外证胕肿,它的外证反应是脚肿,胕肿就是脚肿,按之没指,你一按一个坑。

它没有表证,所以它不怕风。

其腹如鼓,里头也没有水,按之像鼓皮,一按,里头是空的,肚子里没有东西。

其腹如鼓,不是说肚子胀,如鼓就是中空,里头没有东西。

它也不渴。

当发其汗,那么得用发汗来治疗。

这风水固然得发汗,因为它有表证。

皮水呢,水在外,也应该由外解,所以说这两种水,都应该发其汗。

这就把风水、皮水的形状、治疗原则都说了。

正水,其脉沉迟,外证自喘。

这个正水就是指上边停水,就是心下部位,相当胃的部份,有停水。

这块有水,它往上压迫横膈,就呼吸困难,所以外证自喘。

倪海厦金匮要略笔记(二二三)水气病脉证并治第十四【原文】:“脉浮而洪,浮则为风,洪则为气。

风气相搏,风强则为隐疹,身体为痒,痒为泄,风久为痂癞,气强则为水,难以俯仰。

”'脉浮而洪,浮则为风,洪则为气。

风强则为陷疹’这个隐疹,我们前面说过,就是麻黄加术汤。

本来皮肤上在流汗,流汗又吹到风。

比如我们运动跑步,身上正流汗,口又很渴,跑到一个商场去买水喝,然后里面又有空调开了冷气,这时候正在流汗又被冷气风一吹,这就会出现隐疹,这就是标准的麻黄加术汤。

麻黄加术汤,对荨麻疹,皮肤的红疹,过敏性红疹,气候改变以后出现的皮肤过敏,还有晚上睡觉,被子一盖,身上就痒,这就是麻黄加术汤症。

为什么身体一热就会痒?因为毛孔没有打开,皮下还有很多的水,当你一盖被子的时候,身体一热,毛孔又没有打开,水又停在那里,当然就会痒。

'痒者为泄,’就是水要排出来,'风久为痂癞’如果这个病人一直不好,受到这种情形,一直不改善,也没有去治疗它,皮肤会变得越来越粗糙。

'气强则为水,难以俯仰’,如果是风强为隐疹,如果是气强,身上就会有积水。

汗水的源头有二个,大肠里面的水正常情况会回到肺里面去,如果没有运动,肺里面的水充足了以后,水会从肺里面降下来到肾脏里面。

第二个就是饮水到了胃里面以后,发散到了三焦系统里面去,就到内脏的脏和腑周围的地方。

肺主皮毛,当三焦系统的水与皮毛的水混合在一起,就在我们的四肢上面。

就是因为我们人体水的源头是这样的,如果不知道,给发汗剂,比如用麻黄汤,麻黄一下去,太强了,胃里的津液就没了,小肠的津液也没有了,肺里面就干掉了,三焦系统里的水也没有了,这样就会太过。

如果是只过一点点,也不是真的很过,这种还好,如果是真的很过就会变成水不够了,发汗过了以后,跑到皮肤表面上去,又没有出去,肠胃里的水又没有了,停在那里,这就是五苓散证。

五苓散证是因为肠胃干掉了,就变成口渴,身体里的水又在四肢末梢,在皮肤底下,又没有回头,所以,小便又没有了,这就是五苓散证。

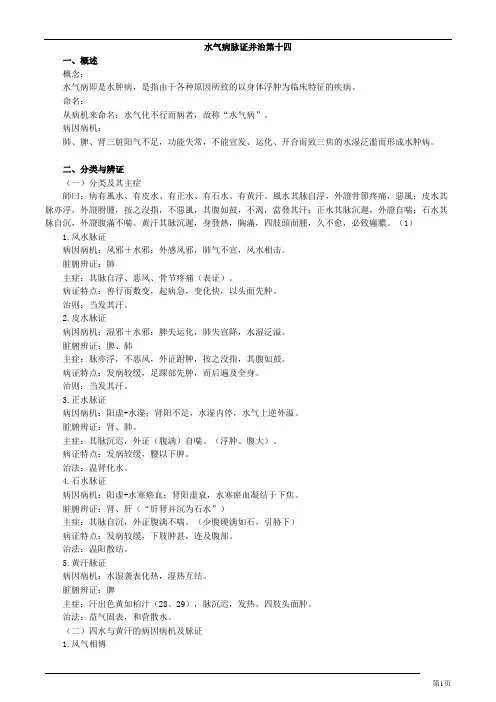

水气病脉证并治第十四一、概述概念:水气病即是水肿病,是指由于各种原因所致的以身体浮肿为临床特征的疾病。

命名:从病机来命名:水气化不行而病者,故称“水气病”。

病因病机:肺、脾、肾三脏阳气不足,功能失常,不能宣发、运化、开合而致三焦的水湿泛滥而形成水肿病。

二、分类与辨证(一)分类及其主症師曰:病有風水、有皮水、有正水、有石水、有黄汗。

風水其脉自浮,外證骨節疼痛,惡風;皮水其脉亦浮,外證胕腫,按之沒指,不惡風,其腹如鼓,不渴,當發其汗;正水其脉沉遲,外證自喘;石水其脉自沉,外證腹滿不喘。

黄汗其脉沉遲,身發熱,胸滿,四肢頭面腫,久不愈,必致癰膿。

(1)1.风水脉证病因病机:风邪+水邪;外感风邪,肺气不宣,风水相击。

脏腑辨证:肺主症:其脉自浮、恶风、骨节疼痛(表证)。

病证特点:善行而数变,起病急,变化快,以头面先肿。

治则:当发其汗。

2.皮水脉证病因病机:湿邪+水邪:脾失运化,肺失宣降,水湿泛溢。

脏腑辨证:脾、肺主症:脉亦浮,不恶风,外证跗肿,按之没指,其腹如鼓。

病证特点:发病较缓,足踝部先肿,而后遍及全身。

治则:当发其汗。

3.正水脉证病因病机:阳虚+水湿;肾阳不足,水湿内停,水气上逆外溢。

脏腑辨证:肾、肺。

主症:其脉沉迟,外证(腹满)自喘。

(浮肿、腹大)。

病证特点:发病较缓,腰以下肿。

治法:温肾化水。

4.石水脉证病因病机:阳虚+水寒瘀血;肾阳虚衰,水寒瘀血凝结于下焦。

脏腑辨证:肾、肝(“肝肾并沉为石水”)主症:其脉自沉,外证腹满不喘。

(少腹硬满如石,引胁下)病证特点:发病较缓,下肢肿甚,连及腹部。

治法:温阳散结。

5.黄汗脉证病因病机:水湿袭表化热,湿热互结。

脏腑辨证:脾主症:汗出色黄如柏汁(28、29),脉沉迟,发热,四肢头面肿。

治法:益气固表,和营散水。

(二)四水与黄汗的病因病机及脉证1.风气相博脉浮而洪,浮则为风,洪则为气,风气相搏,风强则为隐疹,身体为痒,痒为泄风,久为痂癞;气强则为水,难以俯仰。

风气相击,身体洪肿,汗出乃愈。

倪海厦金匮要略笔记(二二八)水气病脉证并治第十四越婢加术汤【原文】里水者,一身面目黄肿,其脉沉,小便不利,故令病水;假令小便自利,此亡津液,故令渴,越婢加术汤主之。

如果津液伤到了,不该发汗而开了发汗的药,病人一出汗以后,因为津液没有了,例如吃了麻黄汤,发了汗以后,水液不够了,病人就会抽筋造成痉挛,小便会变得滴滴答答,很浓稠。

遇到这种津液不够了的时候,我们就要加一增润津液的药进去,比如说人参,甘草,生姜,红枣,这些都是增润肠胃的津液,让津液慢慢的回头。

这个条辨讲的是越婢汤加白术,“里水者”就是水更深一层在里面,“一身面目黄肿”全身都发黄发肿,“其脉沉”摸他的脉很沉,代表病在里。

“小便不利,故令病水”因为水积在身体里面,所以,小便不利,造成了全身水肿。

“假令小便自利,此亡津液,故令渴”如果这种情形,小便自利,代表这个水有地方宣泄,这就会丢失津液,病人就会有口渴的现象。

越婢加术汤很简单,读到条辨的时候,不是很明白。

越婢汤在使用的时候,病人一定是有汗,而且喘气,还有发高烧。

加白术的意思,就是因为病人本身身体里面有湿在里面,也就是我们常说的湿家,本身就素有湿。

那么怎么知道病人有湿?也就是病人平时没事就感觉到身上的肌肉比较酸痛,那就是汗水没有透发。

所以,我们常常说夏天不要呆在冷气间,不要吹空调,如果你工作的环境就是那样,没有办法,那就每天到户外去跑步,让汗出来一下。

汗从肌肉里排出来,那就不会那么酸。

只要是肌肉关节常常感觉到有酸酸的,都是有湿在里面。

如果又有汗,又口渴,那就是越婢汤加白术,这是里水。

所以,当病人有水肿的时候,又有汗,又口渴,小便不利,肌肉又酸痛,这已经是越婢汤加白术了。

像我们如果身体里面有水,出现“一身面目黄肿,其脉沉,小便不利”。

这里脉沉代表里面有病,这里提到小便不利,可以使用肾气丸。

假令小便正常,人还是出现全身面目黄肿,我们就知道这个人里虚掉了,所以说“此亡津液”也,因为里面津液不足,所以我们要用越婢汤加白术。

水气病脉证并治第十四(中)趺阳脉当伏,今反紧,本自有寒,疝瘕,腹中痛,医反下之,下之即胸满短气;趺阳脉当伏,今反数,本自有热,消谷,小便数,今反不利,此欲作水。

这个里有水啊,胃气都是虚衰的,所以趺阳脉当伏,就是沉伏了。

趺阳脉候脾胃,脾胃气虚,所以应该伏才对。

这个里有水,全由于是脾胃气虚。

那么也有不然的,这两段它就说不然。

今反紧,那么这是怎么个道理呀,它底下就解释了。

这个人啊本自有积寒、疝瘕这类腹中痛的病,疝咱们讲过了,就疝气那个疝,瘕就是一个痞块,所以叫症瘕嘛,症是永远固定的,瘕是时有时无的,那么瘕就是这种痞块,这就说明什么,就是既有寒,又有水气这种关系。

这个疝气、寒疝,前头也讲过了,疝气里头也有有水的,你看咱们前头讲这个附子粳米汤都是这种,腹鸣切痛,腹鸣是什么呢,就是既有寒气又有水。

凡是这个寒疝这类的,都是有水,不能下的。

医反下之,一下,这个寒和水气反往上攻,所以他胸满短气,这就真的变成水了,要做水证了,这个都指里边的水,这是一小节。

底下它又说了,趺阳脉当伏,跟上边一样,也是说里水,那么也有一些不是伏的。

今反数,脉反倒数,数是主热了,本质有热,这个热呢应该消谷,小便频数,这是一般的有热。

今反不利,小便不利,这种热是什么热,咱前头讲过,这就是小便不利影响这个外边热不除,这么个脉数,这就是五苓散证啊,是不是。

由于小便不利,它这个表不解,这个表热不除,那么这频率可以数。

它不是像一般有热,一般有热就能消谷,大便硬,小便数,它不是这么一种热。

它是由于小便不利,造成这个热不除,这是欲作水,你赶紧得利小便,要不时间长了,这个水越积越多,也欲作水。

那么这两种情形造成里水,它在开始这个阶段啊,脉不是那么沉伏的,一个紧、一个数。

所以这个水的成因也不一样,那么在这个反应也是不同的,不止于脉了。

底下这段啊是由问题的,本来底下这段很好懂的事情,它用这个脉啊,把你说胡涂了。

寸口脉浮而迟,浮脉则热,迟脉则潜,热潜相搏,名曰沉。

【《金匮要略》白话版】14水气病脉证并治水气病脉证并治第十四一、老师说:水气病可分为风水,皮水,正水,石水,黄汗五种。

风水病的症状是:恶风,周身骨节疼痛,脉浮等;所谓皮水,可以见到肢体浮肿,如果用手指在浮肿的皮肤上轻轻按压,被按的地方就凹陷下去,许久不能还原,不恶风,腹部膨隆如鼓,口不渴,脉也呈浮象;这两种病可以用发汗的方法来治疗。

正水的症状表现是:气喘、脉沉迟;石水则腹部胀满,但不喘,脉沉;黄汗病可见全身发热,胸中满闷,四肢头面皆肿,脉沉迟,如果不及时治疗,病情经久不愈,势必生痈作脓。

二、病人的脉象浮而洪,浮是说明受了风,洪则表示水气盛,风邪和水气两相搏击,若风邪强于水气,那么身上就会发风疹,身痒,痒是风邪向外透达的表现,称为泄风。

病久不愈,便会成为疥疮类的皮肤病;如果水气强于风邪,发展下去,便会发生水肿,身体难以俯仰。

如若风邪与水气纠结不散,那么病人便会全身肿胀,直到发汗才会痊愈。

怕风是说明皮表阳虚,这就是风水病。

如果病人不恶风,小便通利,但上焦有寒,口中涎沫多,这就是黄汗病。

三、寸口脉象沉滑的患者,因为体内有水气,所以面目均肿大,身热,这还叫作风水病。

察看病人两眼泡微肿,象睡眠后刚起来的样子,颈前结喉两旁的脉管有明显的跳动,时常咳嗽,按病人的手脚,皮肤凹陷下去,不能很快还原,这也是风水病。

四、太阳病,脉象浮紧,按理应当有骨节疼痛,现在反而不痛,而是感到身体痠重,口不渴,此时及时发汗即可痊愈,这也叫风水。

如果有恶寒症状,这是由于皮表卫阳极虚所致,属于过度发汗引起。

患者只感觉口渴而不恶寒的,叫做皮水。

如果患者感到身冷并且周身浮肿,病状就象周身麻痹一样,胸中憋闷不能进食,疼痛却局限在一处,傍晚时躁扰不安,久久不能入睡,这叫黄汗病。

如果病人感到关节部位疼痛,咳嗽气喘。

口中不渴,这种病叫脾胀。

病人表现为浮肿,此时用汗法取汗可使疾病痊愈。

可是患了以上各病,如果伴有口渴而且腹泻,小便频数的,就不可用汗法治疗。

:金匮要略水气病脉证并治第十四第...

读《伤寒论》还是读《金匮要略》,都可以看到在讲述各种类型的病症的时候都是从轻症再讲到重症。

如果病人得了轻症就进行治疗,那就不会有重症了。

或者说做好了预防保健,那么就不会有大病。

风水病在风水、皮水等轻症时,没有得到很好治疗时,风水进行入体内,变成了里水病症。

金匮要略水气病脉证并治第十四第二十一条:里水,越婢加术汤主之,甘草麻黄汤亦主之。

里水者,一身面目洪肿,其脉沉,小便不利,无渴,故令病水,甘草麻黄汤主之;假令小便自利,此亡津液,故令渴也,越婢加术汤主之。

如果病人得风水病中的里水症,

可以使用甘草麻黄汤方,

或者可以使用越婢加术汤方。

甘草麻黄汤方:

处方:甘草(二两)、麻黄(四两)

用法:上二味,以水五升,先煮麻黄去上沫,内甘草,取三升,温服一升,重覆汗出,不汗,再服。

慎风寒。

越婢加术汤方:

处方:麻黄(六两)、石膏(半斤)、生姜(三两)、大枣(十五枚)、甘草(二两)、白术(四两)

用法:上六味,以水六升,先煮麻黄,去上沫,内诸药煮取三升,分温三服。

对于这两个汤方还有明显的区别的,

一个是病人体有内热,祛热、祛水;

一个是对病人用发汗的方式祛水。

也就是说病人得了里水会有种特征:

一种是病人无法发汗且无热度,

那就可以使用麻黄;

一种是病人有热,

那就可以考虑使用石膏。

倪海厦金匮要略笔记(二二四)水气病脉证并治第十四

【原文】:“风气相击,身体洪肿,汗出乃愈,恶风则虚,此为风水;不恶风者,小便通利,上焦有寒,其口多诞,此为黄汗。

”

“风气相击,身体洪肿,汗出乃愈。

”我们治疗水肿,全身性的水肿,我们都是用的汗法。

遇到这种风气相击身体洪肿的症状时,只要发汗就可以治好了。

所以治水肿时,就不要加白术,直接用麻黄汤之类的变方让病人的汗发透,水就退掉了。

如果是瘾疹,我们就要加入白术,其目的是让病人发一点点汗就可以了,白术除了能去湿之外还能够敛汗。

“恶风则虚,此为风水”当表虚时病人会怕风吹,这个怕风的症状就已经告诉你病人有风水了。

“不恶风者,小便通利,上焦有寒,其口多涎,此为黄汗”,这就是我前段讲的黄汗了。

黄汗的人不一定嘴巴里面痰很多,而上焦有寒,肺里面是冷的,肺为白色,当肺是寒的时候,津液从小肠到大肠,再到肺里面去,结果肺太冷了,水进不去,就会吐出来。

为什么“小便通利,上焦有寒”?就是刚刚说过的,病人是在出大汗时立刻进入冷水里面而得到的,如果小便还是通利的,表示上焦有寒,因为上焦主肺,肺主皮毛,皮毛跟肺是相连到的,当皮毛被冷水刺激到而收缩,肺同时也会受到影响,于是原本肺里面就有寒的病人,在外来寒的刺激之下,此寒水无处可走,于是就从口中吐出白色的津液,反过来说,当我们看到病人口吐白津时,我们就知道这是肺家寒症了。

前面说的甘草干姜汤,就是去肺寒的处方。

黄汗,不一定是上身有寒。

条辨上面稍微有点说不通,因为竹简时间久远,传承到现在,有可能是出现了错简。

倪海厦金匮要略笔记(二二一)水气病脉证并治第十四我们这一节开始学水气病脉证,水病,就是肿起来了,面大,肚子膨胀,身上积水,有的人全身都是积水,有的人下半身积水,有的人早上起来脸很肿胀很大。

水病与前面学的饮病的差异在哪里呢?因为饮病是内发的,自己平常生活习惯不好,有的躺着喝水,这样的坏习惯造成的。

水病是外来的,就是表证失治。

本来这个人是桂枝汤证,或者是葛根汤证,结果医生不没有用桂枝汤或者葛根汤,用一些连翘,银花,板蓝根之类的药,没有办法把表证去掉。

表证没去掉,水就会慢慢累积在身体里面。

这就是失治,表证失去治疗的时机以后,才会造成水病。

【原文】“师曰:病有风水、有皮水、有正水、有石水、有黄汗。

”这个风水在外表,最浅的病,这个水病区分成了皮水,正水,石水和黄汗。

基本上的观念是:因为先有风水,结果碰到医生水平太差,不知道如何来治疗,结果水跑到三焦里面就变成了皮水,皮水在失去治疗的时机,才会跑到里面去,正水,石水,黄汗,成为这些里水。

这就是水病的源头。

如果是一开始得了伤寒表证,或者是中风,或者是温病的表证,我们用葛根汤来发掉,根本就不会有水病出现。

【原文】“风水,其脉自浮,外证骨节疼痛,恶风;皮水,其脉亦浮,外证胕肿,按之没指,不恶风,其腹如鼓,不渴,当发其汗。

”'风水,其脉自浮,外证骨节疼痛,恶风’风水的脉是浮脉,这里并没有特别指出寸关尺,脉浮就是表,这个病人表现出来的外证看起来是骨节疼痛,怕风。

一个骨节关节疼痛,怕风吹,看起来好像是麻黄汤证或者是桂枝汤证,这是风水。

'皮水,其脉亦浮,外证胕肿,按之没指,不恶风,其腹如鼓,不渴,当发其汗’,皮水,脉也是浮的,但是表现出来的外证脚踝肿起来,一按就凹下去一块,不怕风,肚子肿大,没有口渴,张仲景告诉我们遇到这种病应该用发汗来治疗。

不管是风水还是皮水,都是汗解。

中医,老祖先几千年相传下来治疗的方法,如果遇到病人有水肿,积水的时候,中医与西医不一样。