互通式立体交叉设置一览表

- 格式:doc

- 大小:105.00 KB

- 文档页数:1

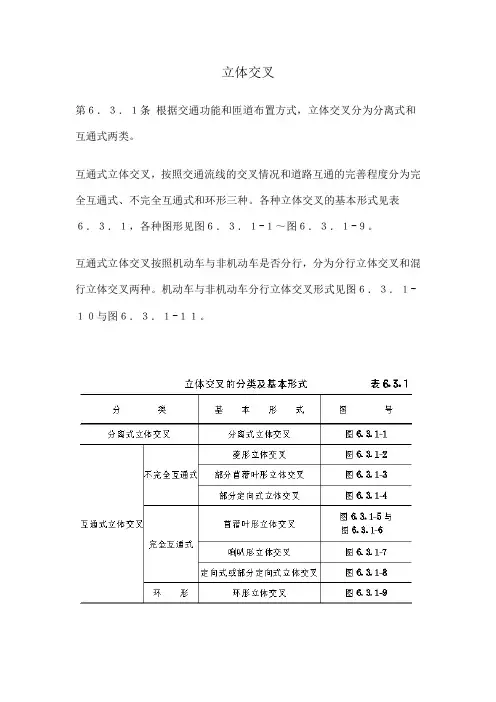

立体交叉第6.3.1条根据交通功能和匝道布置方式,立体交叉分为分离式和互通式两类。

互通式立体交叉,按照交通流线的交叉情况和道路互通的完善程度分为完全互通式、不完全互通式和环形三种。

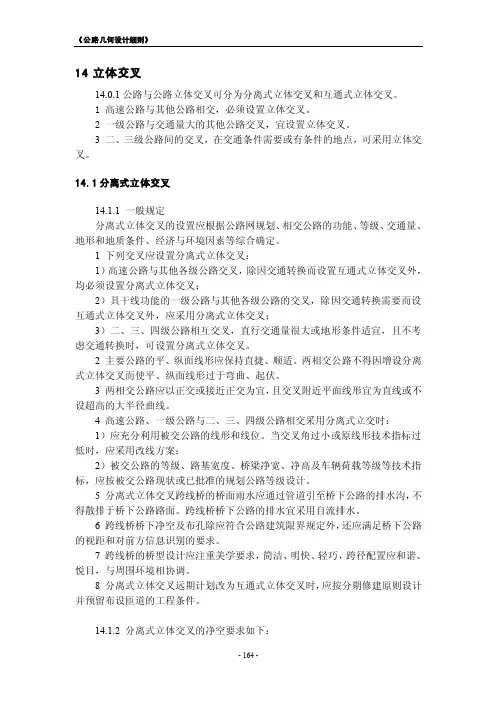

各种立体交叉的基本形式见表6.3.1,各种图形见图6.3.1-1~图6.3.1-9。

互通式立体交叉按照机动车与非机动车是否分行,分为分行立体交叉和混行立体交叉两种。

机动车与非机动车分行立体交叉形式见图6.3.1-10与图6.3.1-11。

第6.3.2条立体交叉形式的选择应符合下列规定:一、立体交叉形式选择的原则如下:1.立体交叉的选型应根据交叉口设计小时交通量、流向、地形、地质和地下管线等具体情况的综合分析,进行技术、经济和环境效益的比较后确定。

2.立体交叉应保证主要方向交通顺畅。

对于交通量小的次要交通方向,可保留部分平面交叉或限制某些方向交通。

当交叉口转弯流量较小,附近有可供转弯车辆绕行的道路时,可采用分离式立体交叉。

3.立体交叉匝道口处机动车与非机动车的设计小时交通量较大,互相干扰造成交通阻塞影响正常运行时,可采用机动车与非机动车分行的立体交叉。

4.立体交叉设计应根据对交叉口交通流的分析,结合地形,因地制宜地布置匝道,不应单纯强调对称。

5.一条路上建造多处立体交叉时,宜采用行车方式相近的立体交叉形式,使驾驶员容易识别行车方向。

二、立体交叉基本形式的交通特点及适用条件如下:1.分离式立体交叉适用于直行交通为主且附近有可供转弯车辆使用的道路。

2.菱形立体交叉可保证主要道路直行交通畅通,在次要道路上设置平面交叉口,供转弯车辆行驶,适用于主要与次要道路相交的交叉口。

3.部分苜蓿叶形立体交叉可保证主要道路直行交通畅通,在次要道路上可采用平面交叉或限制部分转弯车辆通行,适用于主要与次要道路相交的交叉口。

4.苜蓿叶形立体交叉与喇叭形立体交叉适用于快速路与主干路交叉处。

苜蓿叶形用于十字形交叉口,喇叭形适用于T形交叉口。

5.定向式立体交叉的左转弯方向交通设有直接通行的专用匝道,行驶路线简捷、方便、安全,适用于左转弯交通为主要流向的交叉口。

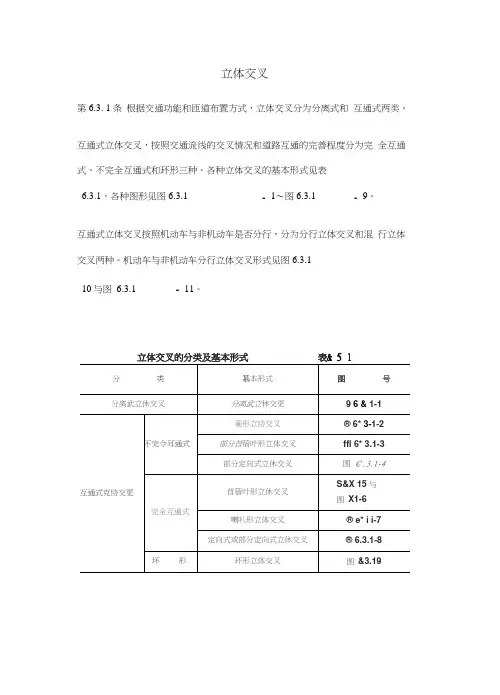

立体交叉第6.3. 1条根据交通功能和匝道布置方式,立体交叉分为分离式和互通式两类。

互通式立体交叉,按照交通流线的交叉情况和道路互通的完善程度分为完全互通式、不完全互通式和环形三种。

各种立体交叉的基本形式见表6.3.1,各种图形见图6.3.1 - 1〜图6.3.1 - 9。

互通式立体交叉按照机动车与非机动车是否分行,分为分行立体交叉和混行立体交叉两种。

机动车与非机动车分行立体交叉形式见图6.3.110与图6.3.1 - 11。

立体交叉的分类及基本形式表& 5 1图6. 3.1-1分离式立体交叉图6. 3.1-2菱形立体交叉 T图6. 3.1-4部分定向式立体交叉—>图6. 3.1-5苜蓿叶形立体交叉集散年道变速车道-机动弔交通流线图6. 3.1-9环形立体交叉(三层)U非机动车交通流线图6. 3.1-10长条苜蓿叶形分行立体交叉(三层)图6. 3,1-11环形分行立体交叉(四层)第6.3.2条立体交叉形式的选择应符合下列规定:一、立体交叉形式选择的原则如下:1.立体交叉的选型应根据交叉口设计小时交通量、流向、地形、地质和地下管线等具体情况的综合分析,进行技术、经济和环境效益的比较后确 ^定02.立体交叉应保证主要方向交通顺畅。

对于交通量小的次要交通方向,可保留部分平面交叉或限制某些方向交通。

当交叉口转弯流量较小,附近有可供转弯车辆绕行的道路时,可采用分离式立体交叉。

3.立体交叉匝道口处机动车与非机动车的设计小时交通量较大,互相干扰造成交通阻塞影响正常运行时,可采用机动车与非机动车分行的立体交叉04.立体交叉设计应根据对交叉口交通流的分析,结合地形,因地制宜地布置匝道,不应单纯强调对称。

5.一条路上建造多处立体交叉时,宜采用行车方式相近的立体交叉形式, 使驾驶员容易识别行车方向。

二、立体交叉基本形式的交通特点及适用条件如下:1.分离式立体交叉适用于直行交通为主且附近有可供转弯车辆使用的道路02.菱形立体交叉可保证主要道路直行交通畅通,在次要道路上设置平面交叉口,供转弯车辆行驶,适用于主要与次要道路相交的交叉口3•部分苜蓿叶形立体交叉可保证主要道路直行交通畅通,在次要道路上可采用平面交叉或限制部分转弯车辆通行,适用于主要与次要道路相交的交叉口。

公路路线交叉路口设计规定8.1 互通式立体交叉8.1.1 互通式立体交叉分为枢纽互通式立体交叉和一般互通式立体交叉两类。

1. 互通式立体交叉的位置应根据公路网规划、相交公路状况、地形和地质条件、社会与环境因素等确定。

2. 互通式立体交叉的形式应根据相交公路的功能、等级、交通量及其分布、收费制式等,并综合考虑用地条件、经济与环境因素等确定。

8.1.2 高速公路与各级公路交叉必须采用立体交叉。

符合下列条件者应设置互通式立体交叉:1. 高速公路与通往市(县)级及其以上城市或其他重要政治、经济中心的主要公路相交时。

2. 高速公路与通往重要的工矿区、港口、机场、车站和游览胜地等的主要公路相交时。

3. 高速公路与连接其他重要交通源的公路相交而使该公路成为其支线时。

8.1.3 一级公路与交通量大的公路交叉应采用立体交叉。

符合下列条件者应设置互通式立体交叉:1. 一级公路与通往市(县)级及其以上城市或其他重要政治、经济中心的主要公路相交时。

2. 一级公路与通往重要的工矿区、港口、机场、车站和游览胜地等的主要公路相交时。

3. 采用平面交叉冲突交通量较大,通过渠化或信号控制仍不能满足通行能力要求时。

4. 经对投资成本、运营费用和安全性分析,设置互通式立体交叉的效益投资比和社会效益等大于设置平面交叉时。

8.1.4 相邻互通式立体交叉的间距应符合下列规定:1. 相邻互通式立体交叉的间距不应小于4km。

受地形条件或其他特殊情况限制,经论证相邻互通式立体交叉的间距需适当减小时,其上一互通式立体交叉加速车道终点至下一互通式立体交叉减速车道起点之间的距离不得小于1000m,且应设置完善、醒目的标志、标线和视线诱导标等交通安全设施。

相邻互通式立体交叉的间距小于上述规定的1000m最小值,且经论证必需设置时,应将两互通式立体交叉合并设置为复合式互通式立体交叉。

2. 相邻互通式立体交叉的最大间距不宜超过30km。

在人烟稀少地区,其间距可适当加大,但应在适当位置设置“U型转弯”设施。

二、设计标准2.1公路等级:双向四车道高速公路,路基宽度26m;2.2设计速度:100 km/h。

2.3设计荷载:公路-I级。

2.4地震:本标段地震动加速度峰值0.05g,抗震设防烈度为6度。

2.5桥下净空:项目区内目前没有通航河流,基本无水路运输量。

2.6设计洪水频率:1/100。

2.7通道的长度,满足路基宽度的设计要求。

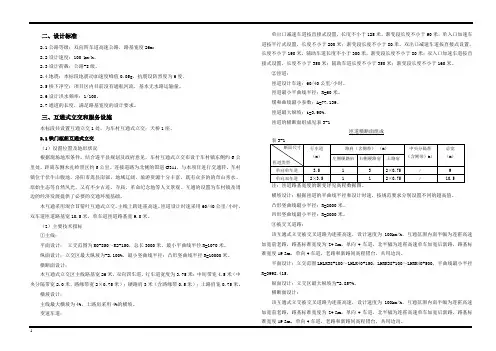

三、互通式立交和服务设施本标段共设置互通立交1处,为车村互通式立交;天桥1座。

3.1铁门枢纽互通式立交(1)设置位置及地形状况根据现场地形条件,结合遂平县规划及政府意见,车村互通式立交布设于车村镇东侧约6公里处,距离东侧木扎岭景区约6公里。

连接道路为北侧的国道G311,与本项目进行交通转。

车村镇位于伏牛山腹地,洛阳市嵩县南部,地域辽阔,旅游资源十分丰富,既有众多的的奇山秀水、原始生态等自然风光,又有不少古迹、寺庙、革命纪念地等人文景观。

互通的设置为车村镇及周边的经济发展提供了必要的交通环境基础。

本互通采用混合苜蓿叶互通式立交,主线上跨连霍高速。

匝道设计时速采用60/40公里/小时,双车道匝道路基宽10.5米,单车道匝道路基宽9.0米。

(2)主要技术指标①主线:平面设计:立交范围为K0-850~K2+150,总长3000米,最小平曲线半径R=1070米。

纵面设计:立交区最大纵坡为-2.100%,最小竖曲线半径:凸形竖曲线半径R=10000米。

横断面设计:本互通式立交区主线路基宽26米,双向四车道,行车道宽度为3.75米;中间带宽4.5米(中央分隔带宽2.0米,路缘带宽2×0.75米);硬路肩3米(含路缘带0.5米);土路肩宽0.75米。

横坡设计:主线最大横坡为4%,土路肩采用4%的横坡。

变速车道:单出口减速车道按直接式设置,长度不小于125米,渐变段长度不小于90米;单入口加速车道按平行式设置,长度不小于200米;渐变段长度不小于80米。

双出口减速车道按直接式设置,长度不小于190米,辅助车道长度不小于300米,渐变段长度不小于80米;双入口加速车道按直接式设置,长度不小于350米;辅助车道长度不小于350米;渐变段长度不小于160米。

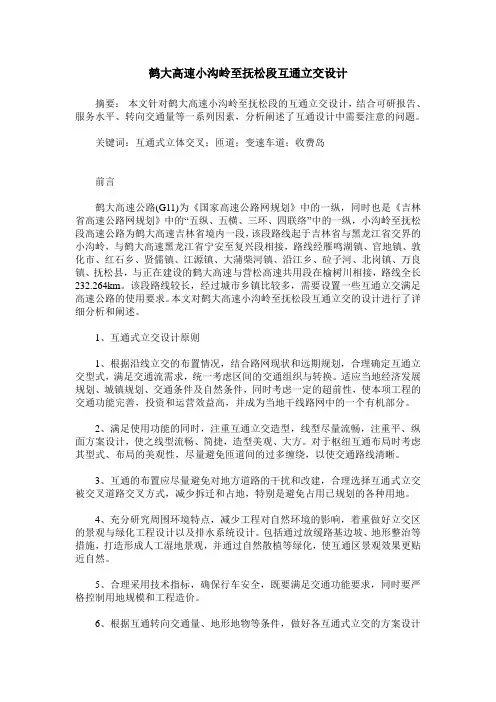

鹤大高速小沟岭至抚松段互通立交设计摘要:本文针对鹤大高速小沟岭至抚松段的互通立交设计,结合可研报告、服务水平、转向交通量等一系列因素,分析阐述了互通设计中需要注意的问题。

关键词:互通式立体交叉;匝道;变速车道;收费岛前言鹤大高速公路(G11)为《国家高速公路网规划》中的一纵,同时也是《吉林省高速公路网规划》中的“五纵、五横、三环、四联络”中的一纵,小沟岭至抚松段高速公路为鹤大高速吉林省境内一段,该段路线起于吉林省与黑龙江省交界的小沟岭,与鹤大高速黑龙江省宁安至复兴段相接,路线经雁鸣湖镇、官地镇、敦化市、红石乡、贤儒镇、江源镇、大蒲柴河镇、沿江乡、砬子河、北岗镇、万良镇、抚松县,与正在建设的鹤大高速与营松高速共用段在榆树川相接,路线全长232.264km。

该段路线较长,经过城市乡镇比较多,需要设置一些互通立交满足高速公路的使用要求。

本文对鹤大高速小沟岭至抚松段互通立交的设计进行了详细分析和阐述。

1、互通式立交设计原则1、根据沿线立交的布置情况,结合路网现状和远期规划,合理确定互通立交型式,满足交通流需求,统一考虑区间的交通组织与转换。

适应当地经济发展规划、城镇规划、交通条件及自然条件,同时考虑一定的超前性,使本项工程的交通功能完善,投资和运营效益高,并成为当地干线路网中的一个有机部分。

2、满足使用功能的同时,注重互通立交造型,线型尽量流畅,注重平、纵面方案设计,使之线型流畅、简捷,造型美观、大方。

对于枢纽互通布局时考虑其型式、布局的美观性,尽量避免匝道间的过多缠绕,以使交通路线清晰。

3、互通的布置应尽量避免对地方道路的干扰和改建,合理选择互通式立交被交叉道路交叉方式,减少拆迁和占地,特别是避免占用已规划的各种用地。

4、充分研究周围环境特点,减少工程对自然环境的影响,着重做好立交区的景观与绿化工程设计以及排水系统设计。

包括通过放缓路基边坡、地形整治等措施,打造形成人工湿地景观,并通过自然散植等绿化,使互通区景观效果更贴近自然。

14 立体交叉14.0.1公路与公路立体交叉可分为分离式立体交叉和互通式立体交叉。

1 高速公路与其他公路相交,必须设置立体交叉。

2 一级公路与交通量大的其他公路交叉,宜设置立体交叉。

3 二、三级公路间的交叉,在交通条件需要或有条件的地点,可采用立体交叉。

14.1分离式立体交叉14.1.1 一般规定分离式立体交叉的设置应根据公路网规划、相交公路的功能、等级、交通量、地形和地质条件、经济与环境因素等综合确定。

1 下列交叉应设置分离式立体交叉:1)高速公路与其他各级公路交叉,除因交通转换而设置互通式立体交叉外,均必须设置分离式立体交叉;2)具干线功能的一级公路与其他各级公路的交叉,除因交通转换需要而设互通式立体交叉外,应采用分离式立体交叉;3)二、三、四级公路相互交叉,直行交通量很大或地形条件适宜,且不考虑交通转换时,可设置分离式立体交叉。

2 主要公路的平、纵面线形应保持直捷、顺适。

两相交公路不得因增设分离式立体交叉而使平、纵面线形过于弯曲、起伏。

3 两相交公路应以正交或接近正交为宜,且交叉附近平面线形宜为直线或不设超高的大半径曲线。

4 高速公路、一级公路与二、三、四级公路相交采用分离式立交时:1)应充分利用被交公路的线形和线位。

当交叉角过小或原线形技术指标过低时,应采用改线方案;2)被交公路的等级、路基宽度、桥梁净宽、净高及车辆荷载等级等技术指标,应按被交公路现状或已批准的规划公路等级设计。

5 分离式立体交叉跨线桥的桥面雨水应通过管道引至桥下公路的排水沟,不得散排于桥下公路路面。

跨线桥桥下公路的排水宜采用自流排水。

6 跨线桥桥下净空及布孔除应符合公路建筑限界规定外,还应满足桥下公路的视距和对前方信息识别的要求。

7 跨线桥的桥型设计应注重美学要求,简洁、明快、轻巧,跨径配置应和谐、悦目,与周围环境相协调。

8 分离式立体交叉远期计划改为互通式立体交叉时,应按分期修建原则设计并预留布设匝道的工程条件。

14.1.2 分离式立体交叉的净空要求如下:1 满足《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)对各级公路建筑限界的要求,如图14.1.2-1所示。

11 公路与公路立体交叉11.1 一般规定11.1.1 公路与公路立体交叉分为互通式立体交叉和分离式立体交叉两大类型。

1 高速公路与其它公路相交,必须采用立体交叉。

2 一级公路同交通量大的其它公路交叉,宜采用立体交叉。

3 二、三级公路间的交叉,在交通条件需要或有条件的地点,可采用立体交叉。

11.1.2 下列交叉应设置互通式立体交叉:1 高速公路间及其同一级公路相交处。

2 高速公路、一级公路同通往县级以上城市、重要的政治或经济中心的主要公路相交处。

3 高速公路、一级公路同通往重要工矿区、港口、机场、车站和游览胜地等的主要公路相交处。

4 高速公路同通往重要交通源的公路相交而使该公路成为其支线时。

5 两条一级公路相交处。

6 一级公路上,当平面交叉的通行能力不能满足需要或出现频繁的交通事故时。

7 由于地形或场地条件等原因而使设置互通式立体交叉的综合效益大于平面交叉时。

11.1.3 互通式立体交叉的功能分类1 互通式立体交叉分为枢纽互通式立体交叉和一般互通式立体交叉两类。

2 高速公路间的互通式立体交叉为枢纽互通式立体交叉,其上的转弯运行应为自由流,匝道上不得设置收费站,匝道端部不得出现穿越冲突。

3 高速公路、一级公路与其它公路相交或其它公路之间的互通式立体交叉为一般互通式立体交叉。

这种交叉中允许在匝道上设置收费站,除高速公路上的出入口以外允许有平面交叉。

当一级公路为主要公路时,除非在交通量不大(通行能力有富裕)和允许其中极小一个左转弯出现穿越冲突的情况之外,在一级公路上也不应有平面交叉。

11.1.4 互通式立体交叉的间距1 高速公路上互通式立体交叉的间距规定如下:1) 大城市、主要产业区附近宜为5~10km;其它地区为15~25km。

2) 为避免交织运行影响车流平稳,相邻互通式立体交叉的间距,不应小于4km。

当路网结构或其它条件受限制时,经论证相邻互通式立体交叉的间距可适当减小,但加速车道渐变段终点至下一个立交的减速车道渐变段起点间的距离不得小于1000m,如图11.1.4所示。

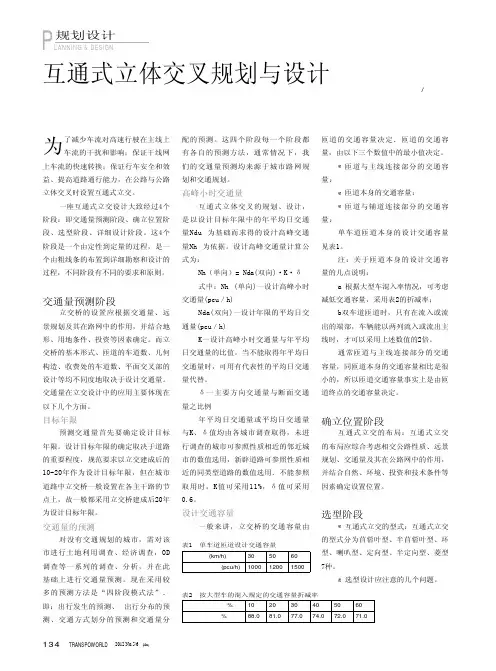

略论互通式立体交叉设计一、互通式立体交叉型式及特点影响互通型式的因素很多,主要有出入交通量、交通流向、被交路等级、匝道行车速度、收费型式、互通立交的场地条件等。

1.互通型式的种类较多常用的有菱形、喇叭形、环形、苜蓿叶形和半苜蓿叶形、涡轮形和定型等几种基本形式,必要时可将上述中的某些形式进行组合而成复杂型互通。

2、常用的型式及其特点2.1双喇叭形其收费站仅为一处,便于管理,但是在造价上来看成本比较高,某些方向的车流需绕行。

适用于两条高等级公路的交叉,而只有一条公路收费或两条公路均收费但收费方式不同的情况。

2.2单喇叭形它具有对收费道路仅设一处收费站,平交口也仅有一处,左转匝道在次要道路上的特点。

较适用于封闭式收费方式,被交路为二级公路以下,交通流集中于某一象限的情况。

由于这种形式在高速公路修建初期造价较省,能满足一段时期的需要,当地方路等级提高后,单喇叭互通可以较方便地通过二期修建析成为双喇叭互通。

因此,喇叭形特别是单喇叭形互通是收费公路中的首选型式。

2.3半苜蓿叶形其特点是主要道路的直行畅通,被交路设两处平交,比喇叭形互通多一处收费站。

适用于封闭式收费及被交公路为二级以下的情况。

相比单喇叭形互通而言,由于半苜蓿叶形互通有两个平交口,它可将一个平交口的交叉和冲突情况进行分散。

因此,当平交口转弯交通量较大,采用单喇叭互通,平交口卻成为影响互通功能正常发挥的障碍时,可采用半苜蓿叶形。

通过选择合适的平交位置,使平交中的冲突大大减少,从而提高该互通的使用效率。

二、互通设计注意要点互通式立交的设计是在方案设计基础上针对地形、地物、交通量及技术规范等要求对互通式立交匝道布局的进一步深化,是互通式立交设计的参数化和指标化。

1.平面设计互通式立交平面线形设计,要根据互通式立交的重要性、地形、用地条件等因素确定,保证车辆能连续运行。

互通式立交平面线形的要素主要有直线、缓和曲线和圆曲线。

匝道及其端部在圆曲率变化较大处应采用缓和曲线,一般缓和曲线采用回旋线。

•互通式立体交叉•根据交叉处车流轨迹线的交错方式和几何形状来分类:•一、部分互通(菱形、部分苜蓿叶形)•二、完全互通(喇叭形、苜蓿叶形、叶形、Y形、X形)•三、环形•••一、部分互通•指在立体交叉中,只在主要道路方向采用立体交叉,其他方向保留平面交叉。

•用部分匝道连通上下道路。

•至少有一个平面冲突点的交叉•适用于:个别方向的交通量很小或分期修建时,高速道路与次要道路相交或用地和地形等受限制时•(1)菱形立交•保证干道的直行交通不受干扰•特点:占地少,投资低•适用:主、次道路相交的交叉口•(2)部分苜蓿叶形立交•二、完全互通•一种相交道路的车流轨迹全部在空间分离的交叉。

•匝道数与转弯方向数相等,各转向都有专用匝道。

•适用于:高速道路之间与高速道路之间与其他高等级道路相交。

•每个方向都采用立体交叉。

•(1)喇叭形以喇叭形匝道连接的三岔道互通式立交,即是喇叭形立交。

•特点:形式简单、结构物少、行车安全;占地较大•适用:某一方向左转车量较多的情况•喇叭形立交用在T形或Y形交叉口,结构简单,行车安全方便。

但占地较大,喇叭口应设在左转弯车辆较多的道路一侧,以利主流方向行车。

••(2)苜蓿叶形•最古老的形式,适用于高速间立交和城市外环•优点:结构物少,形式美观,•缺点:左转绕行距离长,占地也较大•(3)叶形•是用两个小环道来实现车辆左转的T形立交•优点:全互通式,造型美观,只需要一座构造物,造价较低;•缺点:绕行路线长,行车不如喇叭式方便,正线存在交织;•适用:远期规划为四路苜蓿叶形立交前期工程•(4)Y形•(5)X形•优点:各方向都有专用匝道,自由流畅,转向明确,无冲突点瓦哦制,通行能力达适应车速高。

•缺点:占地面积大,层多桥长,造价高,不适于市区•三、环形立交•环形立体交叉系由环形平面交叉发展演变而成的,是一种交织形立体交叉。

并可分为二层式、三层式和四层式环形立体交叉。

•环形立交特点:•单向行驶,无冲突点,行车安全、便利;•通行能力有限•交织形立交•占地相对较小•保证主线直通,交通组织方便,但次要道路通行能力和车速受影响,左转车辆绕行距离长•环形立交适用条件:•各方向左转车交通量大致相等的情况•主要道路与一般道路交叉,以五条以上道路为宜•特别对于交叉口改建,周围建筑物不能大量拆迁时,宜采用环形立交•。