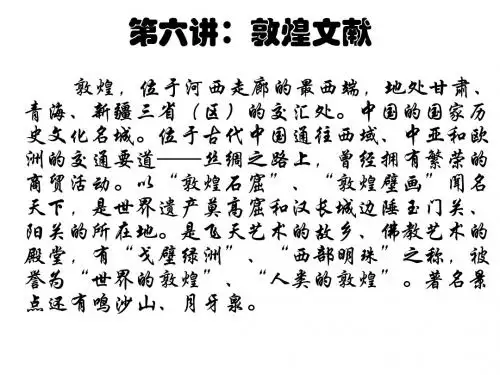

第六讲:敦煌文献

- 格式:pptx

- 大小:4.06 MB

- 文档页数:27

敦煌文献的名词解释敦煌文献是指在敦煌莫高窟中被发现的一系列古代文献资料。

敦煌莫高窟位于中国甘肃省敦煌市境内,是世界上保存最为完整的古代佛教艺术宝库之一。

敦煌文献的发现和研究对于了解中国古代文化、历史、艺术以及丝路的交流具有重要意义。

首先,敦煌文献的名词解释中必须提及的是“敦煌”。

敦煌古国曾经是丝绸之路的重要交通要道,也是佛教传入中国的重要渠道之一。

敦煌地区由于特殊的地理环境,形成了独特的气候条件,有效保护了许多历史遗存。

特别是敦煌莫高窟,通过保存下来的壁画和文献,为研究古代佛教文化提供了宝贵的资料。

其次,敦煌文献的名词解释中不可忽略的是“文献”。

文献是指通过书写或其他方式记录下来的文字资料。

而敦煌文献则特指在敦煌莫高窟中所发现的各种文书、经典、书信、文稿等,这些文献都具有较高的历史和文化价值,能够为我们重构古代社会的面貌,了解古代人们的思想和生活提供参考。

敦煌文献的内容涉及的范围极其广泛,既有佛经、经论、诵经文等宗教类文献,也有文学作品、历史记载、社会文化背景等非宗教类文献。

这些文献以中文、藏文、梵文等不同语言书写,内容涵盖佛教、道教、儒家、医学、天文等多个方面。

通过对敦煌文献的研究,我们可以窥见古代中国和周边国家的文化交流与融合。

除了其内容的多样性,敦煌文献的名词解释还需要包含其保存形式和特点。

敦煌文献主要通过莫高窟中的壁画、经卷、文书以及其他书写载体来传承下来,其中壁画尤为重要。

敦煌莫高窟中的壁画形式多样,内容丰富,被誉为“世界壁画艺术宝库”。

这些壁画以饱满的线条和鲜艳的色彩,生动地展现了古代人们的生活和信仰。

而敦煌文献的保存状态在世界范围内也是独一无二的。

由于地理环境干燥,敦煌莫高窟中的文献得以保存至今,并且大部分仍然完好无损。

这使得敦煌文献成为研究古代文化和历史的重要依据之一,并吸引了来自世界各地的学者前来研究。

最后,敦煌文献的名词解释还应该揭示其研究的意义和价值。

敦煌文献作为中国古代文化遗产的一部分,对于研究中国古代历史、文化有着不可替代的地位。

敦煌文献库内容简介:敦煌文献库是专门收录敦煌汉文文献的大型古籍数据库,由北京大学教授刘俊文总策划、总编纂、总监制,北京爱如生数字化技术研究中心开发制作。

上个世纪初于敦煌莫高窟发现、而后流散世界各地的数达5万件之多的汉文和藏文、梵文、于阗文、回纥文、吐火罗文文献,是举世闻名的文化奇珍。

不仅使大批亡佚已久的古文献重现于世,更在世界范围内有力推进与中世纪中亚和中国相关之歴史学、地理学、语言学、民族学、宗教学以及文化艺术之研究,并形成国际性显学---敦煌学。

敦煌文献库辑录现藏中国大陆和台湾以及英、法、俄、德、日等国之敦煌汉文文献3万余件,分为佛书编(佛教经卷)、遗书编(经史子集四部典籍写本)、文书编(官文书,私文书及寺院文书残卷),各据原件照片或复印件制成高精度的数码影像,并以爱如生独有的数字再造技术制成保留原件所有信息的数码全文,采用还原式页面,逼真再现敦煌文献的各种复杂书式,包括眉批、夹注、图表、标记及怪僻字、重迭字、翻转字、涂抹字等。

总计全文超过1亿字,影像超过30万页,数据总量约100G。

同时配备强大的检索系统和完备的功能平台,实现毫秒检索只字不差,图文对照逐行可勘,整理标注随心所欲,编辑下载按键即得,为研究利用敦煌文献开出新生面。

技术标准:页面显示:还原式全文页面,逐页对照原版影像检索路径:分类检索(类、目)条目检索(题名、时代、作者、篇目)全文检索(任意字、词、字符串)高级检索(进阶、逻辑、关联)研读功能:放缩(影像放大阅读)全屏(影像全屏阅读)去灰(影像去除灰度阅读)翻转(影像旋转180度阅读)连缀(影像前后页连缀阅读)设置(全文设定版式和字体)标注(全文添加标点和批注)书签(全文添加书签和分类管理)打印(全文打印)下载(全文编辑拷贝)辅助工具:研究提示(查找相关研究成果)常用字典(查找难字读音及释义)采用字库:方正楷体S-超大字符集适用环境:Windows8/7/vista/XP/server2003/2008出版信息敦煌文献库分为五集,自2011年至2016年陆续出版,(初集已出)。

敦煌文书的发现,与甲骨文、敦煌西域汉晋简牍、明清内府档案的发现一起被称作中国近代学术史上的四大发现。

敦煌文献发现以后,引起世界上许多国家学者的瞩目,利用这批宏富的珍贵资料,中外学者从历史、考古、经济、政治、军事、地理、民族、民俗、语言、文字、文学、宗教、建筑、音乐、美术、舞蹈、体育等各个方面进行研究,逐渐形成了一门专门以敦煌遗书和敦煌艺术等为研究对象的学术领域——敦煌学。

敦煌学显然并非一门单一的学科,它实际上是一门包括许多学科的群体性学问,如果从学科本身所研究的客体上来看,敦煌学应是指以敦煌遗书、敦煌艺术、敦煌史地、敦煌简牍为主要研究对象的一门学科群敦煌学研究的领域十分广泛,举凡古代的政治、军事、经济、历史、地理、社会、宗教、文化、民族、民俗、文学、语言文字、哲学、教育、科技、建筑、美术、音乐、舞蹈、书法、体育、保健等等,都可以利用敦煌资料,或填补空白,或创立新说,或纠正前人研究的疏漏。

因而敦煌资料被誉为我国古代社会的“百科全书”,敦煌学被称之为“学术的海洋”。

百科全书式的敦煌文献作者:杨秀清据统计,国内外收藏的敦煌文献约5万余件。

这些文献几乎包括了中国中古时期历史文化的各个方面,且由于它全部出自当时人之手,是当时社会文化的原始记录,没有经过后人加工改造,是最能客观反映当时社会实际的第一手资料,因而被称为“中国中古时代的百科全书”,“古代学术的海洋”。

敦煌文献中,大约百分之九十是佛教文献。

现存敦煌佛经中最早的写卷是日本中村不折所藏《譬喻经》,经末题记云:“甘露元年三月十七日于酒泉城内斋丛中写讫”。

“甘露元年”即前秦甘露元年,公元359年,这也是藏经洞敦煌文献的最早记年。

佛教经典中,经、律、论三类经典应有尽有,数量最多的是《大般若波罗密多经》、《金刚般若波罗密多经》、《妙法莲花经》、《金光明最胜王经》、《维摩诘所说经》等,而最有价值的则是禅宗经典和三阶教经典。

禅宗自北魏传入中国后,经过中国僧侣的改造,成为最具中国特色的佛教宗派。

百科全书式的敦煌文献作者:杨秀清据统计,国内外收藏的敦煌文献约5万余件。

这些文献几乎包括了中国中古时期历史文化的各个方面,且由于它全部出自当时人之手,是当时社会文化的原始记录,没有经过后人加工改造,是最能客观反映当时社会实际的第一手资料,因而被称为“中国中古时代的百科全书”,“古代学术的海洋”。

敦煌文献中,大约百分之九十是佛教文献。

现存敦煌佛经中最早的写卷是日本中村不折所藏《譬喻经》,经末题记云:“甘露元年三月十七日于酒泉城内斋丛中写讫”。

“甘露元年”即前秦甘露元年,公元359年,这也是藏经洞敦煌文献的最早记年。

佛教经典中,经、律、论三类经典应有尽有,数量最多的是《大般若波罗密多经》、《金刚般若波罗密多经》、《妙法莲花经》、《金光明最胜王经》、《维摩诘所说经》等,而最有价值的则是禅宗经典和三阶教经典。

禅宗自北魏传入中国后,经过中国僧侣的改造,成为最具中国特色的佛教宗派。

禅宗自唐代起分为南北两宗,由于南宗慧能成为正统,早期禅宗历史及禅宗北宗历史渐被淹没,敦煌文献中却发现了许多与此有关的资料,如《菩提达摩南宗定是非论》、《顿悟无生般若颂》、《南天竺国菩提达摩禅师观门》、《观心论》、《楞伽师资记》等,其中《楞伽师资记》明确记载了神秀——玄赜——慧安——普寂等禅宗北宗的世系,《观心论》则被认为是北宗创始人神秀的著作。

敦煌文献中还发现了迄今为止最早的《六祖坛经》,对了慧能禅宗思想的形成十分重要,与宋代以后的《坛经》多有不同。

《顿悟大乘正理诀》是公元792—794年间由敦煌赴拉萨的大禅师摩诃衍等三人与印度僧人辩论的记录,对研究西藏的佛教史、尤其是禅宗传入西藏的历史有着非常重要的价值。

三界教是北周末年僧人信行(541—594)创立的佛教教派,武则天执政时一度兴盛,开元十三年(725)政府下令取缔三阶教,到北宋初年,此教已烟消云散,其经典也荡然无存。

敦煌文献中也保存了不少三阶教经典,如《三阶佛法》、《三阶佛法密记》、《佛说示所犯者法镜经》、《三界佛法发愿法》等,它的发现,为佛教研究增添了新的内容。

敦煌文献名物研究敦煌文献,作为世界文化遗产的瑰宝,不仅内容丰富,而且具有极高的历史、文化和艺术价值。

其中所涉及的名物,既包括人物、器物、服饰、建筑等实际物体,也包括典籍、经文、诗词、歌赋等文献资料。

这些名物承载着古代社会的方方面面,是研究敦煌及古代中国的宝贵资料。

然而,现有的敦煌文献名物研究存在一定的问题,亟待从跨学科的视角进行深入探讨。

敦煌文献名物研究现状近年来,敦煌文献名物研究取得了长足的进展,涉及领域广泛,包括历史、文学、艺术、宗教等方面。

然而,研究过程中也暴露出一些问题。

首先,研究中过于重视文献资料的收集和整理,而忽略了对名物的内在价值和意义的深入挖掘。

其次,缺乏多学科交叉的研究方法,如历史学、文学和艺术等领域的研究未能有机结合,导致对敦煌文献名物的理解不够全面。

跨学科的敦煌文献名物研究敦煌文献名物研究需要引入跨学科的研究方法,以深化对名物的认识和理解。

首先,从宗教角度出发,敦煌文献中的佛经、道经对名物有着详细的记载,通过这些经文,可以追溯名物的起源、演变和意义。

此外,通过对比不同宗教的名物,可以进一步理解宗教文化的差异和交融。

其次,敦煌文献中的文学作品为我们提供了名物的生动形象。

通过解读这些文学作品,我们可以了解名物在古代社会的审美取向和文化内涵。

同时,与其他地区、其他民族的文学作品进行比较,可以揭示敦煌文化的独特性和多元性。

最后,敦煌建筑史也是敦煌文献名物研究的重要方向。

敦煌石窟、寺庙等建筑的真实写照,为我们提供了直观的名物资料。

通过研究这些建筑的结构、风格、装饰等特点,我们可以深入探讨古代敦煌的建筑技术和艺术风格,进而揭示其与中原及西域建筑的关联和差异。

结论现有的敦煌文献名物研究虽然已经取得了显著的成果,但仍存在一些问题。

通过引入跨学科的研究方法,从宗教、文学和历史等角度进行深入挖掘,我们可以更好地理解和利用这些宝贵的文化遗产。

未来的敦煌文献名物研究应该更加注重多学科交叉,加强国际合作与交流,推动敦煌学研究的深入发展。

敦煌文献的分布英国——藏卷最多最长者英国藏卷都是斯坦因第二次、第三次中亚探险时所得,凡是汉文、粟特文、突厥文、回鹘文文献皆归伦敦的英国博物馆保管;凡是于阗文、龟兹文、藏文、婆罗谜文文献皆归伦敦的印度事务部图书馆保管,绘画则由资助斯坦因探险的英国、印度分藏。

1973年,由于英国图书馆东方部与英国博物馆分立,所以原在英国博物馆东方图书与写本部的斯坦因敦煌收集品全部转移到新建的英国图书馆藏书库保管,现在编号S.00001-S.13624和P.01-20,“S.”是斯坦因(Stien)的缩写,所编皆为手写本,“P.”是印刷品(Printer)的缩写。

在13624号写本和20号印本中,S.00001-S.6980和P.01-19号是最早由英国学者翟林奈博士(Dr. Lionel Giles)编目的,并于1957年出版《英国博物馆藏敦煌出土汉文写本注记目录》,不久在日本学者努力下这部分内容全都摄成缩微胶卷公布于世,我国学者刘铭恕据以编成《斯坦因劫经录》,与王重民所编《伯希和劫经录》等合为《敦煌遗书总目索引》一书,于1962年5月出版。

其内容又印入了台湾黄永武主编的《敦煌宝藏》大型图册中,黄永武还续编了S. 6981-S.7599号的卷子。

1991年,荣新江将S.6981-S.13624号中的非佛教文献编为《英国图书馆藏汉文非佛教文献残卷目录》一书并于1994年出版,其内容则全部印入《英藏敦煌文献》一书共15册中。

藏于印度事务部图书馆敦煌藏文佛教文献共765卷,已由比利时藏学家瓦雷·普散编入《印度事务部图书馆所藏敦煌出土藏文写卷目录》中,其后还附录日本学者从藏文、于阗文卷子背面著录的汉文内容的目录163号。

由于斯坦因最早进入藏经洞直接获得大批卷子,王道士又是把大捆的因而比较完整的卷子最先提出来,所以英藏卷子最多而又最长(俄藏号数虽多,但分量并不大)。

法国——藏卷最精最广者法国收藏的敦煌文献都是伯希和1908年所得收集品,全部在巴黎的法国国立图书馆东方写本部,有汉文写本3600馀号,回鹘文写本300馀号,粟特文写本78号,于阗文写本66号,藏文写本2216号,另有梵文写本若干卷和未编号藏文写本900馀号。

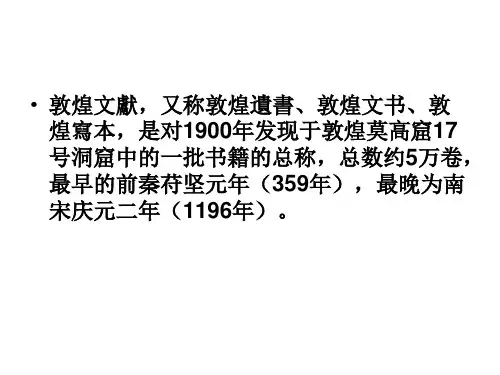

敦煌文献名词解释敦煌文献是指敦煌莫高窟中发现的大量古代文献,包括手抄本、刻石碑文、画像壁画等。

敦煌文献是对中国古代文化、历史与社会的重要见证,具有很高的历史文化价值和学术研究意义。

敦煌文献中的一些重要名词解释如下:1. 敦煌:敦煌是中国著名的古代文化遗址,位于甘肃省酒泉市,是丝绸之路的重要组成部分。

敦煌地处沙漠边缘,由于气候的干燥,使得保存在莫高窟中的文献得以保存至今。

敦煌也因此成为研究中国古代文化的重要学术研究地。

2. 莫高窟:莫高窟是敦煌最重要的文化遗址,是中国现存规模最大、内容最丰富、历法最全面的佛教艺术殿堂之一。

莫高窟始建于十六国时期,并经过五百多年的不断拓展和改建,形成目前的规模。

莫高窟内有数以千计的石窟,内有佛像、壁画、书法等精美艺术品,还保存了大量的古代文献。

3. 手抄本:敦煌文献中的手抄本是指佛经、经史子集、宗教文化等内容,经人工抄写而成的文献。

这些手抄本通常以纸为载体,形式多样,内容丰富,是研究佛教、历史、文化等方面的重要资料。

4. 刻石碑文:莫高窟中还有大量的刻石碑文,这些碑文主要以石刻的形式呈现,内容包括佛经、佛宗文化、历代皇帝的祭文等。

刻石碑文是中国古代文化的重要载体,也是研究佛教、历史的重要资料。

5. 画像壁画:莫高窟中的画像壁画是敦煌文献中最为独特、宝贵的部分。

壁画内容包括佛教故事、文化艺术、历史人物等,以鲜艳的色彩和细腻的线条描绘了当时社会的风貌和人们的生活情景。

画像壁画在研究佛教、历史、艺术等方面,具有极高的研究价值。

敦煌文献的发现和研究,对于恢复和保护中国古代文化、历史的完整性和真实性,对于推动世界各国的佛教、历史、艺术研究,都具有重要意义。

因此,敦煌文献被列为中国重要的文化遗产之一。

敦煌文献原文与解析敦煌文献是指发现于中国敦煌莫高窟的一批包括经典文献、文史类文献和文化遗产等各类文献资料。

自20世纪初开始,人们对敦煌文献进行了广泛的研究和解读,这些文献为我们了解古代社会、文化和历史等方面提供了重要的史料。

敦煌文献中最重要的一个特点是其丰富多样的内容,涵盖了经典文献、佛经、史书、医药书籍以及文学作品等。

其中最为著名的是敦煌五经,即《尚书》、《周易》、《诗经》、《礼记》和《周礼》。

这些经典文献在敦煌文献中得以完整保留,为我们研究古代文化提供了珍贵的资源。

除了经典文献外,敦煌文献中还包括大量的佛经和佛教文献。

佛经是佛教的重要经典,对于研究佛教思想和历史有着重要价值。

在敦煌文献中,我们可以找到许多佛经的原始版本,这些佛经对于研究佛教传播和敦煌地区佛教发展具有重要作用。

除了经典文献和佛经,敦煌文献还包含了丰富的文学作品和历史文献。

这些文献内容广泛,涉及到诗歌、散文、文言小说以及历史编年等不同类型。

这些文学作品和历史文献为我们了解古代社会风貌、文学风格以及历史事件提供了宝贵的资料。

对于敦煌文献的解析工作可以说是一项艰巨而又重要的任务。

由于敦煌文献的保存环境复杂,许多文献已经受到了严重的损毁或者破坏。

因此,对于敦煌文献的解析需要经过复杂的工作流程。

首先是文献的鉴定分类工作,确定文献的语言、性质和时代背景等要素。

其次是文献的修复工作,对于已经受损的文献进行修复和拼接。

最后是文献的解读和研究,对于文献中的内容进行深入分析,以获取相关的历史信息和文化内涵。

敦煌文献的解析工作对于学术界的重要性不言而喻。

对于经典文献和佛经的解析,不仅有助于我们重新认识古代文化和思想,还可以为今人的学术研究提供重要参考。

而对于文学作品和历史文献的解析,则为我们了解古代文学风貌以及历史事件提供了直接的史料。

总之,敦煌文献作为中国古代文化的重要遗产,其原文和解析工作具有重要的学术价值和研究意义。

通过对敦煌文献的深入解析,我们可以重新认识古代社会、文化和历史等方面,为我们建构完整的古代文明画卷提供了宝贵的资料。

元朝的敦煌文献敦煌文献的保护与研究元朝的敦煌文献:敦煌文献的保护与研究敦煌文献是指敦煌莫高窟和其他遗址出土的文物、历史文献和艺术作品,它们是中国文化的瑰宝,也是研究中国古代历史和文化的重要资源。

特别是元朝时期的敦煌文献,记录了元朝在政治、文化等方面的发展,并且对研究元朝的历史和文化具有重要的价值。

一、敦煌文献的保护与收集元朝时期,敦煌成为了西北地区重要的文化中心,吸引了大量的文化人士和藏书家前来,他们收集、整理并保护了大量的文献。

其中最著名的是敦煌莫高窟,这座由数百个洞窟构成的石窟寺庙保存了大量的佛教经典和艺术作品。

为了更好地保护敦煌文献,当地政府采取了多种措施。

首先,制定了严格的保护法规,加大了对盗窃和破坏文献的打击力度。

其次,进行了大规模的修缮和维护工作,确保文献能够得到妥善保存。

此外,还加强了对敦煌地区的文献保护管理,设立了专门的机构和人员来进行管理和研究工作。

二、敦煌文献的研究与价值敦煌文献是研究元朝历史和文化的重要资源,对于了解元朝的政治、经济、文化和社会等方面具有重要价值。

其中,佛教经典和其他宗教文献使我们更好地了解了元朝时期佛教的发展和传播情况,揭示了元朝统治者对佛教的支持和推崇。

此外,还有大量的文艺作品,包括音乐、舞蹈、戏曲、绘画等,这些作品展示了元朝时期的艺术风貌,有助于我们更好地了解元朝的社会风俗和文化价值观。

敦煌文献的研究不仅关注其内容,还注重其形式和语言特点的研究。

元朝时期,敦煌文献采用了蕃字和古代汉字的形式和写法,这使得其阅读与理解具有一定的难度。

但正是这种形式和特点,使得敦煌文献成为了研究元朝语言文字演变和汉字学的重要材料。

三、敦煌文献的数字化保护与传播为了更好地保护和传播敦煌文献,近年来,中国进行了大规模的数字化保护与传播工作。

通过数字化手段,对敦煌文献进行了高清扫描和图像处理,使得文献得以永久保存并通过网络向全世界展示。

同时,还使用数字技术对文献进行了分类、索引和分析,方便了研究者的使用和研究。

敦煌文献概况及其重要价值摘要:敦煌石窟是我国历史悠久,塑像、壁画与写经卷子图书最为珍贵、丰富的佛教石窟。

其敦煌文献内容丰富,包括横跨几个世纪的数目众多的佛像和壁画,展示出佛教经典的流布和造像艺术随社会的变革在历史长河中的发展演变。

其写经卷子除大量佛经外,还有地方志、儒家文献、经济文书、农书、医术等珍贵资料。

敦煌文献是古代历史文化的百科全书。

关键词:敦煌文献;写经卷子;佛经;自东汉以来,印度佛教传入中土,中外僧侣跨过高山大河,穿越沙漠,不畏艰险克服万难,携带经、像往来传播佛教,建寺度僧,凿窟造像。

从魏晋至唐宋大规模译经和凿石窟造像,先后开凿敦煌石窟、云岗石窟、龙门石窟、麦积山、天龙山、响堂山,以及大足石窟。

隋代至明代在河北唐山,历时千余年开凿藏经洞,在一万四千二百七十八块石板上刻佛经一千余部”。

[1]为了广泛深入传播佛教,在经书中配有插图,大量刻印通俗读物,一册佛经中图画与经文对照,可移动携带的纸本、木雕、铸铜的佛像,进入千家万户。

图书史学者认为: “图书是一个随时代发展而发展的概念,古今图书的概念是不同的。

古代图书的概念相当于古代文献。

”[2]“凡是有目的地用文字记载知识、积累经验,有一定的裁体形式并用以传播,起到社会作用的材料,即具有图书的功能”[3]以上佛教造像,其目的都是为了宣讲佛经义理,使人们解脱人世的烦恼和痛苦,观看图像和经文,感受到佛和菩萨的大慈大悲,拔苦施乐而信仰佛教。

有的造像上还刻有发愿文,表明造像的年代,施舍钱财造像人的身份和解除痛苦的愿望,反映了当时的社会问题。

它与纸本图书和虚无的电子图书同样具有传播知识、感动人心的功能。

在我国古代佛教石窟造像中,历史悠久,塑像、壁画与写经卷子图书最为丰富、珍贵的莫过于敦煌石窟。

一、敦煌历史文献敦煌在春秋时是秦国的属地,汉代设置敦煌郡。

西通西域和天竺,东经河西走廊到长安、洛阳,或经柴达木盆地沿黄河南进入四川,再由成都北上长安,南下滇、藏,东去江浙往南海诸国。