中考语文记叙文阅读词语品析

- 格式:pdf

- 大小:260.11 KB

- 文档页数:13

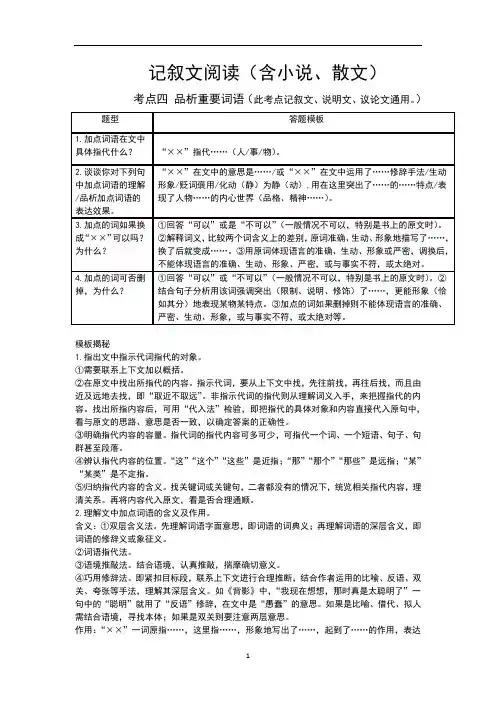

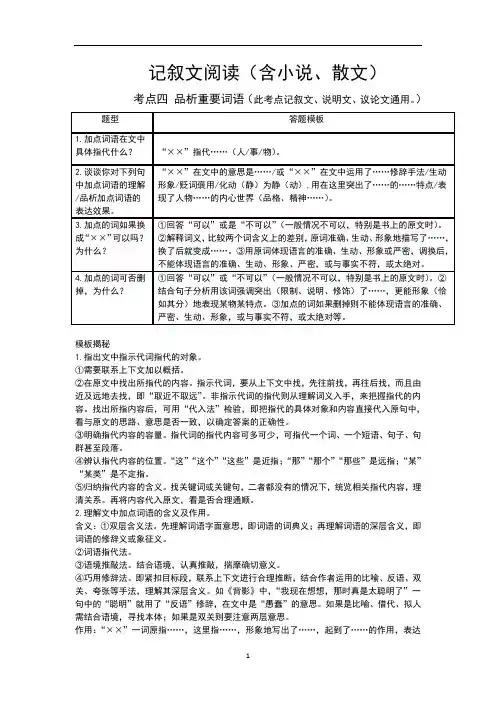

记叙文阅读(含小说、散文)考点四品析重要词语(此考点记叙文、说明文、议论文通用。

)模板揭秘1.指出文中指示代词指代的对象。

①需要联系上下文加以概括。

②在原文中找出所指代的内容。

指示代词,要从上下文中找,先往前找,再往后找,而且由近及远地去找,即“取近不取远”。

非指示代词的指代则从理解词义入手,来把握指代的内容。

找出所指内容后,可用“代入法”检验,即把指代的具体对象和内容直接代入原句中,看与原文的思路、意思是否一致,以确定答案的正确性。

③明确指代内容的容量。

指代词的指代内容可多可少,可指代一个词、一个短语、句子、句群甚至段落。

④辨认指代内容的位置。

“这”“这个”“这些”是近指;“那”“那个”“那些”是远指;“某”“某类”是不定指。

⑤归纳指代内容的含义。

找关键词或关键句,二者都没有的情况下,统览相关指代内容,理清关系。

再将内容代入原文,看是否合理通顺。

2.理解文中加点词语的含义及作用。

含义:①双层含义法。

先理解词语字面意思,即词语的词典义;再理解词语的深层含义,即词语的修辞义或象征义。

②词语指代法。

③语境推敲法。

结合语境,认真推敲,揣摩确切意义。

④巧用修辞法。

即紧扣目标段,联系上下文进行合理推断,结合作者运用的比喻、反语、双关、夸张等手法,理解其深层含义。

如《背影》中,“我现在想想,那时真是太聪明了”一句中的“聪明”就用了“反语”修辞,在文中是“愚蠢”的意思。

如果是比喻、借代、拟人需结合语境,寻找本体;如果是双关则要注意两层意思。

作用:“××”一词原指……,这里指……,形象地写出了……,起到了……的作用,表达了……的思想感情(人物……的心理)。

即明确词语原义→揣摩词语语境义→准确把握引申义(比喻义或象征义)→紧密联系文章主要内容(文中主要人物性格、品格,故事情节、细节等)→联系文章主旨。

3.品析词语的表达效果。

①修辞角度。

比喻——生动形象;拟人——生动形象;夸张——突出强调;排比——增强语势,加深情感等。

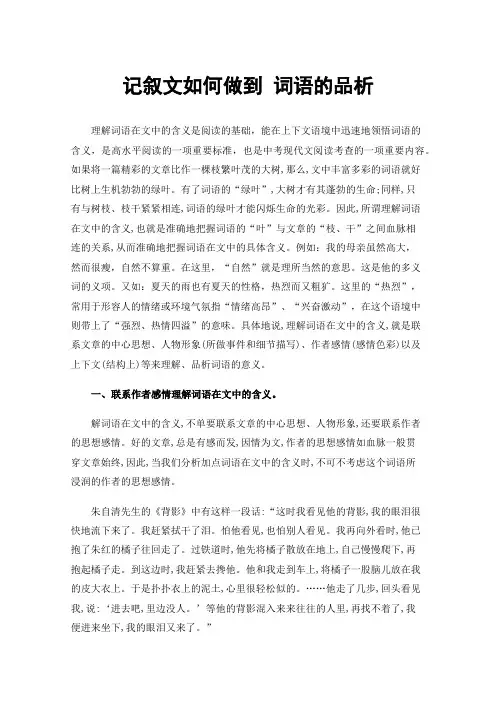

记叙文如何做到词语的品析理解词语在文中的含义是阅读的基础,能在上下文语境中迅速地领悟词语的含义,是高水平阅读的一项重要标准,也是中考现代文阅读考查的一项重要内容。

如果将一篇精彩的文章比作一棵枝繁叶茂的大树,那么,文中丰富多彩的词语就好比树上生机勃勃的绿叶。

有了词语的“绿叶”,大树才有其蓬勃的生命;同样,只有与树枝、枝干紧紧相连,词语的绿叶才能闪烁生命的光彩。

因此,所谓理解词语在文中的含义,也就是准确地把握词语的“叶”与文章的“枝、干”之间血脉相连的关系,从而准确地把握词语在文中的具体含义。

例如:我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重。

在这里,“自然”就是理所当然的意思。

这是他的多义词的义项。

又如:夏天的雨也有夏天的性格,热烈而又粗犷。

这里的“热烈”,常用于形容人的情绪或环境气氛指“情绪高昂”、“兴奋激动”,在这个语境中则带上了“强烈、热情四溢”的意味。

具体地说,理解词语在文中的含义,就是联系文章的中心思想、人物形象(所做事件和细节描写)、作者感情(感情色彩)以及上下文(结构上)等来理解、品析词语的意义。

一、联系作者感情理解词语在文中的含义。

解词语在文中的含义,不单要联系文章的中心思想、人物形象,还要联系作者的思想感情。

好的文章,总是有感而发,因情为文,作者的思想感情如血脉一般贯穿文章始终,因此,当我们分析加点词语在文中的含义时,不可不考虑这个词语所浸润的作者的思想感情。

朱自清先生的《背影》中有这样一段话:“这时我看见他的背影,我的眼泪很快地流下来了。

我赶紧拭干了泪。

怕他看见,也怕别人看见。

我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。

过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。

到这边时,我赶紧去搀他。

他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。

于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。

……他走了几步,回头看见我,说:‘进去吧,里边没人。

’等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

记叙文阅读(含小说、散文)考点四品析重要词语(此考点记叙文、说明文、议论文通用。

)模板揭秘1.指出文中指示代词指代的对象。

①需要联系上下文加以概括。

②在原文中找出所指代的内容。

指示代词,要从上下文中找,先往前找,再往后找,而且由近及远地去找,即“取近不取远”。

非指示代词的指代则从理解词义入手,来把握指代的内容。

找出所指内容后,可用“代入法”检验,即把指代的具体对象和内容直接代入原句中,看与原文的思路、意思是否一致,以确定答案的正确性。

③明确指代内容的容量。

指代词的指代内容可多可少,可指代一个词、一个短语、句子、句群甚至段落。

④辨认指代内容的位置。

“这”“这个”“这些”是近指;“那”“那个”“那些”是远指;“某”“某类”是不定指。

⑤归纳指代内容的含义。

找关键词或关键句,二者都没有的情况下,统览相关指代内容,理清关系。

再将内容代入原文,看是否合理通顺。

2.理解文中加点词语的含义及作用。

含义:①双层含义法。

先理解词语字面意思,即词语的词典义;再理解词语的深层含义,即词语的修辞义或象征义。

②词语指代法。

③语境推敲法。

结合语境,认真推敲,揣摩确切意义。

④巧用修辞法。

即紧扣目标段,联系上下文进行合理推断,结合作者运用的比喻、反语、双关、夸张等手法,理解其深层含义。

如《背影》中,“我现在想想,那时真是太聪明了”一句中的“聪明”就用了“反语”修辞,在文中是“愚蠢”的意思。

如果是比喻、借代、拟人需结合语境,寻找本体;如果是双关则要注意两层意思。

作用:“××”一词原指……,这里指……,形象地写出了……,起到了……的作用,表达了……的思想感情(人物……的心理)。

即明确词语原义→揣摩词语语境义→准确把握引申义(比喻义或象征义)→紧密联系文章主要内容(文中主要人物性格、品格,故事情节、细节等)→联系文章主旨。

3.品析词语的表达效果。

①修辞角度。

比喻——生动形象;拟人——生动形象;夸张——突出强调;排比——增强语势,加深情感等。

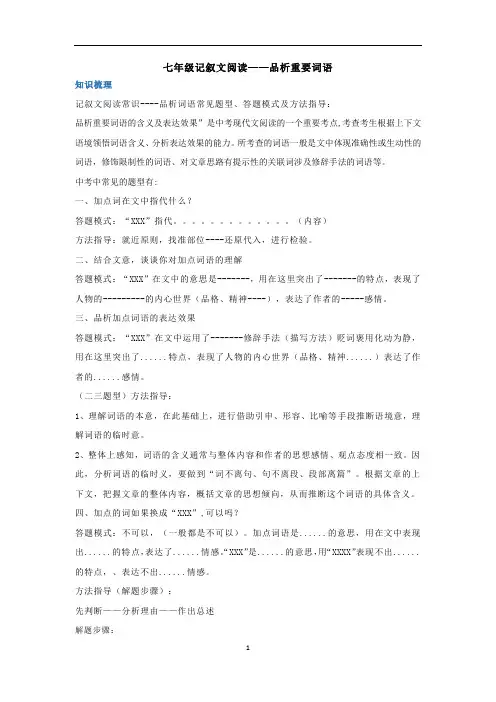

七年级记叙文阅读——品析重要词语知识梳理记叙文阅读常识----品析词语常见题型、答题模式及方法指导:品析重要词语的含义及表达效果”是中考现代文阅读的一个重要考点,考查考生根据上下文语境领悟词语含义、分析表达效果的能力。

所考查的词语一般是文中体现准确性或生动性的词语,修饰限制性的词语、对文章思路有提示性的关联词涉及修辞手法的词语等。

中考中常见的题型有:一、加点词在文中指代什么?答题模式:“XXX”指代。

(内容)方法指导:就近原则,找准部位----还原代入,进行检验。

二、结合文意,谈谈你对加点词语的理解答题模式:“XXX”在文中的意思是-------,用在这里突出了-------的特点,表现了人物的---------的内心世界(品格、精神----),表达了作者的-----感情。

三、品析加点词语的表达效果答题模式:“XXX”在文中运用了-------修辞手法(描写方法)贬词褒用化动为静,用在这里突出了......特点,表现了人物的内心世界(品格、精神......)表达了作者的......感情。

(二三题型)方法指导:1、理解词语的本意,在此基础上,进行借助引申、形容、比喻等手段推断语境意,理解词语的临时意。

2、整体上感知,词语的含义通常与整体内容和作者的思想感情、观点态度相一致。

因此,分析词语的临时义,要做到“词不离句、句不离段、段部离篇”。

根据文章的上下文,把握文章的整体内容,概括文章的思想倾向,从而推断这个词语的具体含义。

四、加点的词如果换成“XXX”,可以吗?答题模式:不可以,(一般都是不可以)。

加点词语是......的意思,用在文中表现出......的特点,表达了......情感。

“XXX”是......的意思,用“XXXX”表现不出......的特点,、表达不出......情感。

方法指导(解题步骤):先判断——分析理由——作出总述解题步骤:答题模板:一、加点词语在文中具体指代什么? (人/事/物)答题模板1:"XX”指....人/事/物)二、结合文意,谈谈你对加点词语的理解。

第二组考点1:词语含义与赏析1. (3分)D【解析】“吃惊”指受惊,“狐疑”指怀疑,“疑惑”指怀疑困惑,第一处结合语境“天地一片花白,有什么可画的呢?”可以体会我们内心的困惑不解,故用“疑惑”;第二处结合句子“他竟已画了四张画”以及我们什么也没有找到,可以体会我们内心的惊讶,故用“吃惊”;第三处结合句子“天上地下,哪一样不是白色的呢?白色是最美的色彩呢!”“什么东西里,什么时候难道都有美吗?!”可以体会我们内心的怀疑,故用“狐疑”。

2. (4分)(1)(2分)对舅爷的画不佩服,有些不以为意。

(2)(2分)为我们的无知而不好意思,感到惭愧。

3. (3分)彼此是指“我”和孩子们,重音强调“彼此”,说明老师与孩子们已经走进彼此的内心,突出了老师和学生情感的加深。

考点2:句子含义与赏析1. (5分)(1)(3分)动作描写(或“神态描写”),写出了舅爷作画前的用心、专注和反复斟酌。

(2)(2分)“瘫”形象地写出了我们尽最大的努力却无果的沮丧与失望。

2. (3分)运用了比喻的修辞手法,将学生们比作一朵朵美丽的蜡梅花,生动形象地写出了学生们如同蜡梅花一般美丽可爱,表达了“我”对学生们的喜爱之情。

3. (6分)(1)(3分)本句采用了环境描写,通过对广财家墙塌瓦破的环境的描写,表现广财很久没有回家所以家中早已破败不堪,而像月亮和广财这样离家的人很多,渲染了凄凉的气氛,体现了月亮村如今的荒芜和破败,为全文奠定了感情基调,也为下文写月亮村几乎没人居住的情节作铺垫。

(2)(3分)运用了比喻和拟人的修辞手法。

把祠堂比作一个独自在月下品味寂寞的孤独老人,并且将祠堂人格化,赋予它人的情态,体现了祠堂的荒凉无人问津,烘托出凄凉哀伤的氛围。

考点3:标题含义与赏析1. (3分)①芬芳的蜡梅花是贯穿全文的线索;②芬芳的蜡梅花象征着学生们美丽的心灵;③制造悬念,激发读者的阅读兴趣;④揭示文章情感主旨,体现“我”与孩子们温暖的师生情;⑤关联主要情节,体现主要内容。