心电图ST段读图四步法 (1)

- 格式:doc

- 大小:365.55 KB

- 文档页数:6

【心电基础】ST段测量方法及其正常值ST段测量方法及其正常值一、ST段测量方法ST段代表心室除极结束后至复极开始这一短暂时间,多呈等电位线,可随J点的移位而移位。

故测量ST段应从J点后0. 04~0. 08s处作一水平线,再根据TP段的延长线作为基线或采用两个相邻心搏的QRS波群起点的连线作为基线,借以确定有无ST段移位。

ST段抬高时应自基线上缘测量至ST段上缘,压低时应从基线下缘测量至ST段下缘。

欧盟心电图标准化工作小组推荐:QRS波群、J点、ST段、T波的振幅测量统一采用QRS波群起始部作为参考基线。

'2009年国际指南”则推荐:以TP段和PR段作为基线。

二、ST段正常值(1)ST段压低:以R波为主导联ST段压低应≤0.05mV,但III、aVL 导联可压低0. 1mV。

(2)ST段抬高:以R波为主导联ST段抬高应≤0.1mV,但V1-V4导联可抬高0. 2-0.4mV,尤其是青壮年、运动员等身体素质较好者多见。

(3)ST段时间:为0.05-0.15s。

三、如何评价ST段偏移的临床意义1.根据ST段偏移的形态(1)ST段呈上斜型(斜直型)、凹面向上型抬高:见于正常人、迷走神经张力过高者、急性心包炎、变异型心绞痛及超急性期心肌梗死等,需结合临床加以判断。

(2)ST段呈弓背向上型、单向曲线型、水平型、墓碑型抬高:多见于急性期心肌梗死.、变异型心绞痛、电击伤及重症心肌炎等。

(3)ST段呈“弯隆型”或“马鞍型”抬高:多见于Brugada综合征患者。

(4)ST段呈上斜型压低:多无临床价值。

(5)ST段呈近水平型压低:需结合Si段压低的程度,若压低>0.1mV 者,可能是异常表现。

(6)ST段呈水平型、下垂型(下斜型)压低:多见于心肌缺血、劳损及心肌炎等。

2.根据ST段偏移的程度及有无伴发QRS-T波群异常(1)若QRS-T波群正常,ST段偏移在上述标准内,则为正常。

(2)若QRS波幅低电压,ST段偏移在上述标准内,则应视为异常表现。

st段压低的判断方法心电图的ST段抬高或压低,通常从节点后的0.08秒开始读数,这个节点是QRS波群与ST段的交点。

交点往后数两个小格,小格垂线与ST段的交点等电位线之间的距离,就是ST段抬高或下移的幅度,具体有以下情况:1、如果抬高呈弓背向上且>0.1mV,除V1、V3外,就要考虑患者是否有心肌梗死,但也要观察ST段的动态演变;2、如果患者抬高呈弓背向下型,就要注意患者是否有心包炎。

如患者正好是感冒1-3周后出现心肌炎的表现,心肌炎可能累及到心包,这时就要考虑是否有心肌、心包共同受累;3、如果节点的抬高并不是ST段明显抬高,而是表现在节点时就已抬高,且呈弓背向下型,则为早复极综合征;4、如果ST段下移呈水平行或下斜行压低>0.05mV,则提示有心脏缺血存在。

ST段压低是指ST段位于等电位线或PR段以下,诊断标准为J 点后0.06~0.08S处,ST段压低>0.05mV。

ST段压低常见于心绞痛、右心室肥大等。

1、心绞痛心绞痛是由于冠状动脉供血不足,心肌缺血缺氧引起的临床综合征。

胸痛发作时出现一过性的ST段压低,可呈各种形态,可伴有T 波低平、双向或倒置和U波改变,另可见一过性的缺血性心律失常,症状缓解时可恢复正常。

患者可遵医嘱使用药物治疗,如阿司匹林、氯吡格雷等抗血小板药物,可防止血栓形成堵塞血管,降低心肌收缩力和耗氧量,从而缓解心绞痛的症状。

2、右心室肥大右心室肥大由心室负荷过重所引起,包括心室肥厚及扩大,可出现继发性的ST段压低。

当右心室壁的厚度达到相当程度时,可导致位于右室面导联的R波增高,而位于左室面导联的S波变深。

应进一步明确病因,积极对因治疗,另外患者可以遵医嘱使用β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙离子拮抗剂等进行治疗,如比索洛尔、美托洛尔、地尔硫卓等。

若患者伴随心衰,可遵医嘱使用血管紧张素转化酶抑制剂等进行治疗,比如贝那普利、依那普利等进行治疗。

心电图读图五步法,太实用了!干货满满,还不收藏?第一步观察P波判断心律P波代表心房除极波一、分析观察P波方向,通过观察P波,可以确认基本心率是窦性还是异位心律。

窦性心律心电图:P波在Ⅰ、Ⅱ、avF导联直立、avR导联倒置(P波方向的产生原因是心房在除极过程中所产生的心动力即心房综合向量指向左前下方,故电极位于心房右上方的avR导联所记录的P波是倒置,即除极方向指向的导联出现正向波,背向的导联出现负向波)。

若P波avR直立,Ⅰ、Ⅱ、avF倒置,称逆行P波,表示激动起自房室交界区。

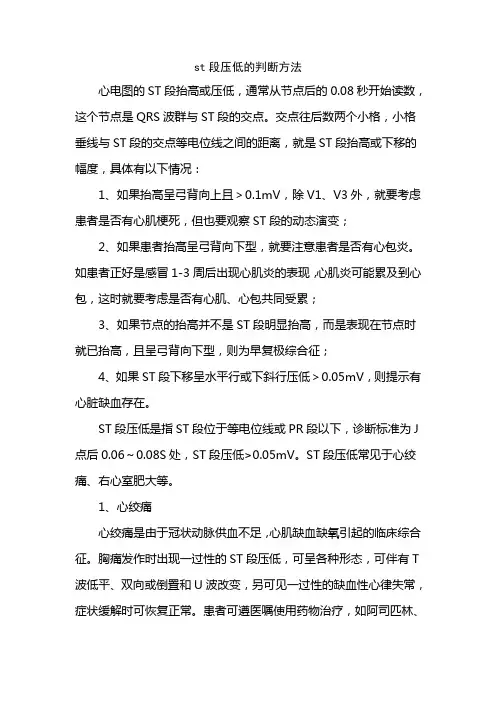

心房、心室示意图二、分析观察P波时限正常﹤0.12s,形态直立圆凸。

(P波的前一半主要由右心房除极所产生,后一半主要由左心房除极所产生)1、若P波时间超过0.12秒,表示左心房肥大或房内传导阻滞。

1.1左心房肥大心电图①P波增宽≥0.12s,常出现在Ⅰ、Ⅱ、avL导联②呈双峰P波,且第二峰>第一峰,峰距≥0.04s③PtfV1≤-0.04mm.s三、观察分析P波振幅:正常<0.25mv(肢体导联)1、若P波振幅>0.25mv,表示右心房肥大。

右心房肥大心电图:P波高而尖,振幅≥0.25mv,常出现在Ⅰ、Ⅱ、avF导联又称肺型P波,常见肺心病。

四、分析观察P-R间期P-R间期表示心房除极开始至心室除极开始,正常成人为0.12-0.20s。

若大于0.20s,表示I度房室传导阻滞(简称ⅠAVB)。

1、Ⅰ度房室传导阻滞心电图:P-R间期>0.20s(或P-R间期>相应心率最高值)。

(房室传导阻滞是由于房室交界区不应期延长,引起心房和心室间传导延缓或阻断,简称AVB。

根据传导阻滞程度可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度,Ⅰ度、Ⅱ度称不完全性阻滞,Ⅲ度称完全性阻滞。

房室传导阻滞临床甚为常见,常见原因有心肌炎、心肌病、冠心病、洋地黄中毒及迷走神经兴奋性增高。

)2、P-R间期<0.12s,可见于预激综合征。

预激综合征是由于先天或后天原因引起的房室间出现附加通路,使窦房结的激动快速下传激动心室的一部分,并使之预先激动,故名预激综合征。

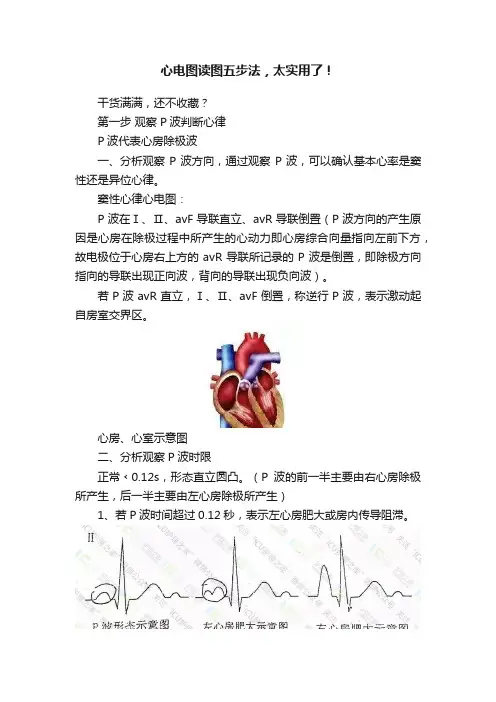

王祖禄:心电图分析五步法读图5步法:1. 计算心率;2. 看P波、定心律;3. 看qRs波;4. 看ST-T;5. 测量2个间期(P-R,Q-T)等。

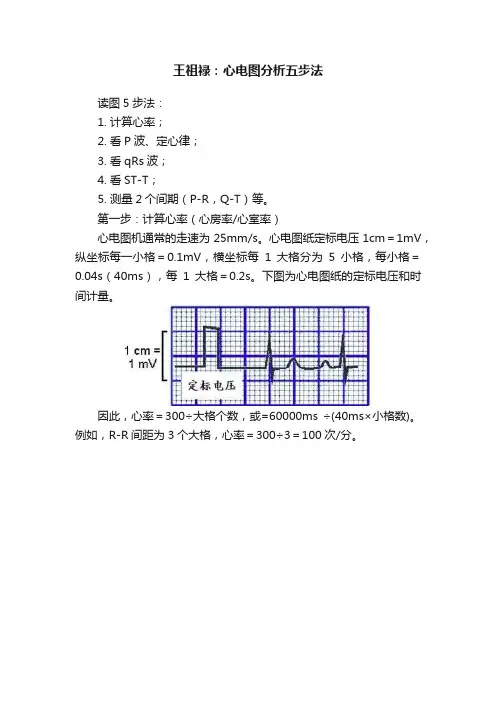

第一步:计算心率(心房率/心室率)心电图机通常的走速为25mm/s。

心电图纸定标电压1cm=1mV,纵坐标每一小格=0.1mV,横坐标每1大格分为5小格,每小格=0.04s(40ms),每1大格=0.2s。

下图为心电图纸的定标电压和时间计量。

因此,心率=300÷大格个数,或=60000ms ÷(40ms×小格数)。

例如,R-R间距为3个大格,心率=300÷3=100次/分。

第二步:找“P”波,定心律需要关注以下5个要点:①找有没有“P”波,即是否存在?②如有“P”波,是否按规律出现?频率如何?③“P”波波型特点是否正常?正常P波表现为:Ⅰ、Ⅱ、aVF、V4~V6直立,aVR导联倒置,其他导联随便。

④“P”波时间应﹤0.12s。

⑤振幅:肢体导联﹤0.25mV,胸导联﹤0.20mV,Ptfv1>-0.04mm·s。

常见异常心电图1.窦性静止如果窦房结一次或多次没有发生冲动,在心电图上将出现一个长短不等的较长间歇,在此长间歇内P-QRS-T波不出现,或在心电图上见不到窦性P波,可诊断为窦性静止。

2.房早和房速心房任何部位的提前激动夺获了窦房结的节律,P波提前发生,与窦性P波形态各异,或者较早的P波重合于前面的T波之上,且不能下传心室,可诊断为房性早搏。

房速的频率明显快于窦性心率,P波形态与窦性者不同,P波之间的等电线仍存在。

3.房室交界性早搏和阵发性室上性心动过速房室交界性早搏是指在窦性激动尚未发出之前,房室交接区提前发生的一次激动。

可提前出现的QRS波,或有房性融合波。

阵发性室上性心动过速通常节律规则,P波通常倒置,也可能提前、落后或融合于QRS波中。

4.房扑和房颤房扑是一种冲动频率较房性心动过速更快的心律失常,心电图表现为P波消失,出现大小形态基本相同的F波,心房率可达到250次/min以上。

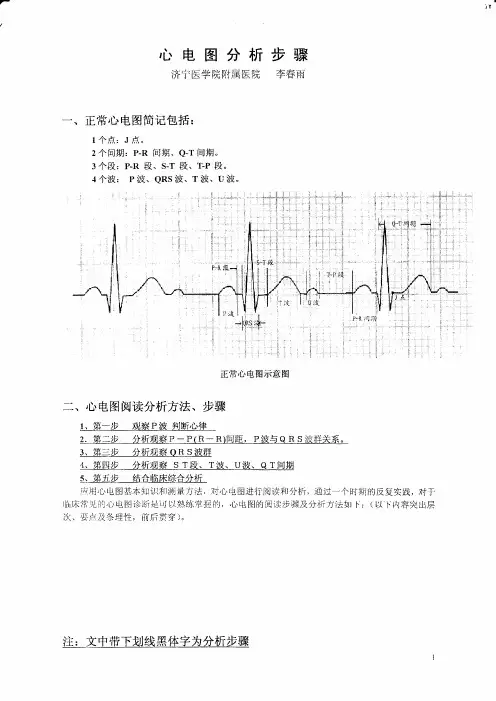

四步法教学你看心电图哈医大二院心内科刘友斌一二三心电学发展历史传导系统的解剖与电生理心电图的基本组成四五四步法看心电图实例一.心电学发展历史心电学发展史•魏晋时期医学家任叔和著《脉经》被世界公认为心脏病学的鼻祖之一•1901年,Willem Einthoven 创制出第一台改进的弦线型心电图机•上世纪50年代,黄宛教授,首先使用弦线型心电图机•1982年,蒋文平教授最先在国内应用食管电生理检查二传导系统的解剖与电生理 基本解剖结构及电生理传导系统的血液供应基本解剖结构2、心脏的传导系统解剖(右面观)心脏的传导系统解剖(左面观)窦房结(SN)←“发电站”•位置和大小•细胞组成•内含丰富的神经纤维•窦房结动脉(SNA)60%来自RCA;40%来自LCX•是心脏的最高起搏点,发出正常冲动房室结(AVN)•房室间唯一正常的通路•呈网状结构,有双路传导的作用•是潜在的次级起搏点•减慢传导,保证心房、心室顺序收缩•血供通常来源于右冠←“变压器”房室束(希氏束)•是房室结的延续•很短,很快分出左束支•本身则向下延伸成为右束支束支和普氏纤维、激动的传导•左束支宽大室间隔左室面---最早的激动部位•左束支分成:左前分支;左后分支•右束支较细•普肯野纤维是各分支的延续,将激动最终传导到心室肌自律性细胞的电生理特性•自律性:– 窦房结 → 房室结 → 希-普纤维以下–(60~100bpm) (40~60bpm) (20~40bpm)•传导性:传导速度(m/s)–心房肌→结间束→房室结→希-普纤维→心室肌–0.4 1.0 0.02 4.0 1.0传导系统的血液供应约2/3人群由右冠发出约1/3人群由左冠回旋支发出少部分由左冠动脉回旋支支配房室结还受侧支动脉的支配一般不发生坏死,只会发生短暂的缺血左前分支--前室间隔支供血左后分支--房室结动脉,后室间隔双重供血 右束支:近端---室间隔前动脉和房室结动脉供血中段和远端--室间隔前动脉三.心电图的基本组成diagram of ECG complexes, intervals, and segmentsP-R intervaldiagram of ECG complexes, intervals, and segmentsdiagram of ECG complexes, intervals, and segmentsdiagram of ECG complexes, intervals, and segmentsdiagram of ECG complexes, intervals, and segmentsdiagram of ECG complexes, intervals, and segments两条重要的原则①只要有波型形成,必定涉及到心肌的电活动.基线只涉及传导束电活动②电向量正对电极主波向上,背对电极主波向下③宽QRS涉及电活动在细胞间传导(预激除外),窄QRS 电活动传导束传导四. 四步法看心电图第一步:找P波判断激动是否源于窦房结及功能(“总司令部”是否正常工作)1.激动是否源于窦房结:II导P波向上,aVR导联P波向下 ----激动源于窦房结2.窦房结功能是否正常:P波频率 60-90次/分, 功能正常P波频率< 60次/分,窦房结功能低下↑第二步:测定PR段,看P波和QRS的关系判断房室结功能是否完好(“参谋部”是否正常工作)↑第三步:测定ST段的关系判断冠脉是否缺血(“水管”是否正常工作)2.判断ST是否有缺血变化,以TP段为准,或QQ段为准——第四步:关注节律、心率、QRS 帮助诊断疑难心电图1.心率快的相对安全,慢的危险2.窄QRS心动过速相对安全第一步找到P波判定窦房结功能第二步测定P波和QRS的关系判定房室结的功能第三部测定ST段的变化判定是否为冠心病第四部 观察心率、节律、QRS 协助判断复杂心律失常目的:判定是否为恶性心律失常,是否为心肌梗死五.实例预激综合征急性前壁心肌梗死。

心电图判读入门,必须掌握读图5步法!心电图为什么让临床的你头痛不已?教材内容零散、书本实践分离、缺少临床经验;这可能是 90% 的医生都要面临的临床难点!正好主任给我布置了一个心电图作业,咱们先来自测一下读图水平 :病例自测我想起了主任传授的心电图入门必备5 步法则,按照这个步骤一定能准确判读!第一步:主导心律是什么窦性还是非窦性?第二步:有没有激动起源异常是否有早搏,哪里来的早搏?第三步:有没有激动传导异常有没有束支传导阻滞?第四步:其他形态描述ST 段抬高,可能有心肌梗死?第五步:起搏功能描述所以这个心电图应该这么分析 :视频来源:丁香公开课课程「诊断必备:手把手教你快速读懂心电图」长按识别下图二维码,观看更多心电图入门内容视频还没消化?别慌,我可完完整整的整理了文字解析!首先记住,任何一张心电图出现的时候,都需从 P 波开始读。

主导心律是什么?P 波在 II 导联直立,在 V1 导联是正负双向的窦性心律,PR 间期是正常的,PP 间期和RR间期也是相对应的,频率超过 100 次/分,这是一个窦性心动过速激动起源异常吗?激动传导异常吗?我们看到了宽 QRS 波群,这是一个提前出现的宽大畸形的波群,所以是室性早搏。

频繁提前出现了窄 QRS 波群,没有非常明确 P 波的波群,所以这是频发的房性早搏,有激动起源的异常。

其他形态描述II、III、avF 导联抬高 0.5~2 mm,I、avL、V1~V6 导联 ST 段降低 1~5 mm,提示下壁、后壁心肌梗死。

这个患者在 II、III、avF 导联 QRS 波群的起始段都是以 Q 波为主,宽度超过一小格,深度在III 导联已经超过主波的四分之一,合并还有T 波的双向,所以这个患者首先在临床上提示是下壁心肌梗死。

同时 VI、V2、V3 的 ST 段压低非常明显, V2 的 R 波上升也非常明显,但 R:S 小于 1 ,所以后壁心肌梗死的概率低于下壁心肌梗死,而且提示已有 Q 波,更可能是亚急性期的心肌梗死。

快速读懂心电图简化记忆----强化记忆1,正常心电图:不用说了,它有可能是把那几个波和导联都斩一段下来,每一个波给你3个周期,分成几行给你看,要注意2,左心室肥大:只要看V5大于5格,也是上下纵的5格3,右心室肥大:只要看V1大于2格,是上下纵的2格4,心房颤动,所有的P--P,Q--Q,R--R,S--S,T--T都没规律,也就是乱七八糟, 5,窦性心动过缓:每个心动周期都大于5个格(是左右横的格)6,窦性心动过速:每个心动周期都小于3个格(是左右的格)7,房性期前收缩:前面几个正常的波,接着一个波提前(注意:这个波的pQRSt 形状是正常的,只是提前罢了),接下去又是正常的波8,室性期前收缩:前面几个正常的波,接着一个波提前的宽大畸形的QRS波群(注意:这时候R波变宽),接下去又是正常的波9,典型心肌缺血:V456的ST段下移10,急性心肌梗死:Q波增宽+ST段弓背向上抬高,注意:前壁看V123456;后壁看Ⅱ,Ⅲ,aVF快速目测判断心电图的经验白话心电图只为帮助考生克服对心电图学习的畏难情绪,迅速通过考试,所以难免有所简化。

本篇内容与学术无关。

内容正在更新中1、正常心电图此主题相关图片如下:2、窦性心动过速每个心动周期都小于3个格(是左右的格)此主题相关图片如下:3、窦性心动过缓每个心动周期都大于5个格(是左右横的格) 此主题相关图片如下:4、房性期前收缩---特点:各个波形正常,但是节律不一致。

前面几个正常的波,接着一个波提前(注意:这个波的pQRSt形状是正常的,只是提前罢了),接下去又是正常的波此主题相关图片如下:5、室性期前收缩---特点:出现宽大畸形的QRS 波,T波与主波方向相反前面几个正常的波,接着一个波提前的宽大畸形的QRS波群(注意:这时候R波变宽),接下去又是正常的波此主题相关图片如下:6、阵发性室上性心动过速---特点:与窦性心动过速有点相似,但是频律更快一些,在150-250次/分之间。

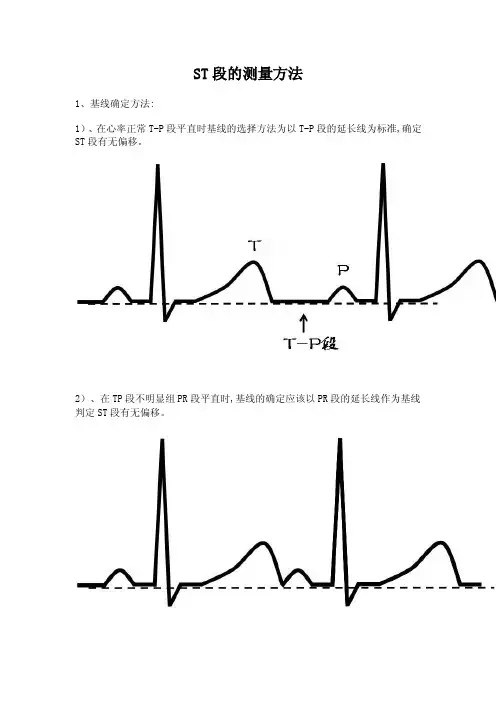

ST段的测量方法1、基线确定方法:1)、在心率正常T-P段平直时基线的选择方法为以T-P段的延长线为标准,确定ST段有无偏移。

2)、在TP段不明显组PR段平直时,基线的确定应该以PR段的延长线作为基线判定ST段有无偏移。

3)、在心率较快时常出现PR段倾斜,此时选择基线应以两个QRS波群起点划一条连线作为基线,确定ST段有无偏移。

2、校正基线法:主要用于J点下移时,其步骤为:1)、沿PR段划一条斜线。

2)、准确选出J点并比该点划出一条垂线,该垂线与PR段的相交点为O点。

3)、将O点与J点分别以水平线方式划出,确定OJ间距。

当OJ间距>0.12mv时有临床意义。

3、ST段下移类型的特点为:1)、ST段水平型下移(缺血型下移):ST段平直延长其水平延长线与R波顶峰垂线构成90°角,多见于冠状动脉病变时,ST段下移超过0.05mv时有临床意义。

2)、ST段呈类水平下移:ST段呈上斜状下移,ST段平行延长线与P波顶峰垂线形成的角度为81°—89°之间,其下移幅度达0.075mv时有临床意义。

3)、ST段下斜状下移:该种ST段常见于左室劳损,束支阻滞,预激综合症时ST段形成时不在基线停留倾斜向下使T波形成负正双向,ST角>90°,这种下斜状下移,诊断标准和ST段下移幅度无关,只要形态具备就可诊断。

4)、ST段呈鱼钩状下移:该种ST段常见于服用洋地黄类药物的患者①、ST段起点与S波降支融合,形成一条抛物线。

②、该抛物线末端与T波升支融合,使抛物线呈一种鱼钩样改变。

③、多伴有Q-T间期缩短,以R波为主的导联终末T波直立。

看懂心电图的十大口诀(附带解释)之欧侯瑞魂创作•浏览:22006•|•更新:2013-01-07 12:10分步阅读这里是大家平时在学习心电图的过程中摸索出来的经验,有朋友也做了个人解释,让不是很懂的朋友们更加的能够理解,对执业医师考试很有帮忙的,抓紧看看吧!1.1、2高3,3高5,其余上下差1个这里说的格是指心电图纸上最小的小格,小格的高和宽都是1毫米。

惯例看心电图都是指小格说的。

ST段在V1、V2可高3个小格,V3可高5个小格。

其余上抬不克不及超1个小格,压低也不克不及超1个小格。

2.电轴左偏老大好,老三无能走下坡。

电轴左偏时,Ⅰ导联主波是向上的(老大好)。

Ⅲ导联主波是向下的。

(假若右偏则刚好相反)3.左大V5二十五,右大V1整十个。

左室大时,V5导联R波超出25个小格。

右室大时,V1导联R 波超出10个小格。

4.心房扑动海浪起,房颤无P锯齿波。

心房扑动时,P波是一串串的,呈匀齐好看的海浪状。

房颤时无P波而代之以不规则锯齿波,R-R间距约对不等。

5.若问心梗看Q宽,包管超出1小格。

心梗时,若有Q波,则Q波宽度必须大于或等于1个小格。

6.ST迎风红旗展,透壁心梗是楚歌。

如果Q波不典型,这时候你可看到ST段与T波前支融合呈单向曲线,很象一面展开的红旗。

7.ST下移还能救,救不及时变大Q。

轻的心梗梗死范围只限于心内膜下,不到心室壁厚度的一半,这时心电图上ST段不是升高而是压低的,而且见不到Q波,但如果救治不当,就酿成透壁性心梗了,就有大Q波了。

8.房早形态似正常,提早出现一组波。

房早的波形略有变更,只是突然提前出现一个,且后面有一个间歇,注意与窦性心律不齐鉴别。

9.室早高大又宽阔,也可倒置形态恶。

室早最好认,是提早出现的宽大QRS-T波群。

主波向上向下都可。

10. 2.1阻滞波距缩,直至脱落一组波。

2度一型房室传导阻滞主波间距逐渐缩短(但P-R间期是逐渐延长的),直至脱落一组QRS波,只剩一个孤独的P波,寂寞想哭。

判断心电图的看图步骤和思路总结,太全面了!P>0.11s 左房大;肢导联上>0.25mv,高尖,右房大QT间期(正常0.32~0.44):一般采用QT c为标准,QT c=QT除以(R—R)的平方根,电脑会计算出来。

QTc延长标准:男性≥0.45s,女性>≥0.46s。

QTc延长的意义:低钙,以及洋地黄、奎尼丁、胺碘酮、索他洛尔的影响或中毒。

QTc缩短:高钙。

记住这个很重要:窦房结、房室结、心室的自律性分别是:60~100、40~60、<40次/分。

正常心电图P波:在II直立,avR倒置,否则为逆行P。

PR:0.12~0.20sQRS:<0.11s(西医八年制教材是<0.12s)胸导联:从V1到V6,r波逐渐增高,s波逐渐减小。

S波为主波者不应再出现Q波,否则提示心梗。

V1、V2一般无Q波。

ST:,以QRS终点后0.08s为测量点,正常压低<0.05mv,V1V2V3可抬高,但必须是下凹型抬高。

T:与QRS主波方向相同,在R为主波的导联,不低于1/10R。

在V1直立时,在V2、V3必须直立,否则提示V2、V3缺血。

胸导的R波逐渐升高,最高V5或V4,S波逐渐降低,最大为V1V2;P—P:相差<0.12s,频率60~100次/分。

R—R:每个R前应有P,余同P—P。

上面从P到R—R的顺序是按看图步骤编排的,按上面的步骤顺序看图,一般不会遗漏东西。

心梗定位①前间壁:V1V2V3②前壁:V2V3V4V5③广泛前壁:V1V2V3V4V5④下壁:II、III、avF⑤正后壁:V7V8V9,(V1V2V3呈镜面相)⑥侧壁:I、avL、V5、V6⑦右室:V3R、V4RTips:做心电图的时候,V1、V2有时做不出r波,给诊断带来困难。

碰到这种情况,可把V1、V2导联的位置往下移,这样可以就做出来。

如果下移到肋弓仍未做出来,可能就要按图诊断了,V1、V2无r波时,提示心梗可能。

心电图判读,5步搞定!作者:复旦大学附属华山医院李剑关于心电图反复讲了好多遍,但是还是记不住?一个心电图有了答案,但是换了一个心电图,又不知道是啥情况了?有没有一个快速简便的心电图判读方法呢?01心电图的四维认识心电图不但带有心脏的电学三维信息,还带有时间的维度,熟记心脏传导系统、是理解心电向量和波形形态的基础。

一份好的心电图你需要:1. 保证记录质量尽可能消除影响心电图记录的因素,若有影响的特殊情况(如导联安放部位皮肤软组织感染),需在检查报告予以注明。

2. 有效记录时间保证心电图有效记录时间≥10 s;特殊情况应增加记录时间。

3. 正确安放导联I、II、Ⅲ、V1~V6(V7~V9)的正确安放;左右手接反、手脚接反的图,要能识别。

↑AVR导联正向、Ⅰ导联负向,所以左右手接反↑肢体导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处于心脏活动的顺向,所以通常情况下为正向,当然也有Ⅰ、Ⅲ导联负向情况,但Ⅱ导联一般都是正向)加压肢体导联Einthoven三角由Einthoven三角得到的启示:1. LF即两只脚上的导联差不多,所以有时做心电图只夹一只脚;2.Ⅰ、Ⅱ导联是顺应心脏活动方向,而avR导联恰好全部逆于心脏活动方向,故avR导联为负向。

通过Ⅰ、Ⅲ导联判断电轴偏移Ⅰ导联向上、Ⅲ导联向下(背道而驰),电轴左偏;Ⅰ导联向下、Ⅲ导联向上(针锋相对),电轴右偏。

左心室在后,右心室在前,胸前导联R波会逐渐升高18导联,建立心脏的三维世界由于心电图每分每秒都在变化,所以加上时间信息,就构成了心电图的四维认识。

18导联思考题所以心电图到底能做什么?1.检出心律失常(做心电图当时);2.检出严重心脏事件,如急性心梗、心肌缺血的检出(空间上判断心脏的状态是否出现特殊变化)。

心电图能预测猝死吗?不能,虽然目前有部分研究某些心电图变异度可预测猝死发生率上升或下降,但目前来看仅从心电图判断,提供的信息非常有限。

几种特殊情况需要加做特殊心电图(点击图片可放大)心电图的四维认识02心电图的五步判读法心电图诊断需要扪心自问的五个问题↑敲黑板!这张图不得存起来?↑实战开始!点击图片可放大avR没有全部负向(T波正向),V1-6导联逐渐降低这个图是做反了吗?但是avR主波方向是向下的,且Ⅰ、Ⅲ导联可以针锋相对,那么为什么?于是询问患者——右位心。

心电图判读4大步骤这2步最重要判读心电图按照流程并养成习惯是十分重要的。

每次判读时从头读起,如从左至右。

较难判读时,可从最易识别的那段记录开始,再接着向下判读(从左至右)。

需注意避免过度判读或过分依赖心电图指标。

心电图仅能记录心脏的电活动性,这也限制了它所能提供的信息。

心电图较难反应心脏的机械性能,也无法提示病因或器质性心脏病的严重性。

正常的心电图也无法说明心脏无异常,而异常的心电图也无法直接诊断心脏病。

此外,心电图异常时,需要确定动物是否出现临床症状,从而提示是否需要进行治疗。

心电图判读时应遵循四个步骤:心率、节律、波形测量和平均电轴。

其中心率和节律是最重要、最有临床意义。

参考书籍:《小动物心电图入门指南》第3版01计算心率心率指的是每分钟的心跳次数。

十分简单,通常在动物进行体格检查及听诊时已计算心率。

单个心跳的瞬时心率是变化的,所以心率指的是一段时间的平均心率,最精确计算心率的方法是数一分钟的心跳数,但是这并不实用,所以简单的方法是将6s记录段中波群个数×10。

若P波与QRS-T波群不同步,则应分别计算。

数学计算方法:若无6s标记或出现短暂的阵发性心动过速,则心率应按下述方法根据P-P或R-R间期进行计算。

走纸速度为25mm/s时,每分钟为1500mm,用尺子测量两个波群间的距离(或数1mm小格的个数)。

(1)心率(次/min):HR(25mm/s)= 1500 / R-R间期(mm)(2)走纸速度为50mm/s时,每分钟为3000mm,则:HR(50mm/s)= 3000 / R-R间期(mm)但是使用两个心搏之间的测量用来评估1min的平均心率是最不准确的方法,因为1min内的瞬时心率通常是变化的。

02确定节律1、识别心电图波群各部分通常是先找“正常的”QRS波群,其高而窄,然后看每个QRS波群前是否均有P波,其后是否都跟随着T波。

有些时候P波较难以识别,或无法区分P波和T波(尤其是心率较快时)。

心电图读图歌诀心电图速读11步法:首先明确律和率,再看传导和间期三查旁路预激征,四测高低ST五审丢R病理Q,六观T波形变异七辩室大左或右,八诊房大II、V1P九品轴向左、中、右,可看aVF和I排除他因第十步,联系临床莫忘记窦性心律:II P立,aVR P倒,P-R间期>0.12秒。

心律失常分析法:P-P、R-R、P-R,三个规律要理好,宽度、频率最重要,宽、窄、快、慢是法则,自上而下是正道。

窦性心动过速:窦P间隔,少3过速(窦性P波PP或RR间隔少于3大格。

即心率>100次/分则为过速)窦性心动过缓:窦P间隔,超5过缓(窦性P波PP或RR间隔超过5大格,即心律<60次/分则为过缓)窦性正常心律:窦P间隔,3-5格心律安(窦性P波PP或RR间隔在3-5大格,即心律60-100次/分则为正常)P---R间期:0.12秒,3小格的0.12秒,这个数字太重要!P-R短于0.12秒,很可能就是预激征,旁路传导走了近道。

交界心律要考虑,房室结小要想到。

0.20秒,四小格的0.20秒,这个数字要记牢。

P-R >0.20秒,房室阻滞是I度,清楚测量II导。

QRS波群:0.12秒,是个重要指标,把QRS分为宽条和窄条。

正常室上性的心律,窄于0.12秒的窄条,正常QRS波群,就是窄于0.12秒的窄条。

窄条、窄条,心功还好,从容诊治,不必心急火燎。

0.12秒,宽于0.12钞,QRS波群叫宽条。

室性的心律是宽条。

危险性大须重视,见宽色变,胆小点好。

宽条是警报,越少见越好。

连续室早是室速,偶见宽条辨室早。

室扑与室颤,就是大齿线与小齿线。

高频、易变扑、颤波,心脏泵血骤减少,抢救须要争分秒。

宽于0.12秒的宽条,室上性心律也可见到:束支传导阻滞、室内差异性传导、预激综合症……室上性宽条真不少。

需要仔细鉴别:室性的、室上性的宽条?束支传导阻滞:M波后跟T倒,束支阻滞特有貌。

右束阻滞见V1,左束阻滞V5瞧。

心电图 ST 段读图四步法2015-10-21 10:40 来源:丁香园作者:四叶虫字体大小-|+即使对于心血管专科医生,心电图学也是一门较难掌握的独立知识体系。

对心肌缺血ST 段的研判是心电图学最为重要的知识点之一,不但心内科医生要掌握,其它专科的医生也需要熟悉。

下面结合我的个人体会复习一下ST 段研判流程,分为四步。

一、确定等电位线(基线)我们都知道ST 段的改变要和心电图上的等电位做比较,那么等电位线在哪里?不用费心的去寻找,因为心电图等电位线实际上并不专指那一段。

等电位线是一个抽象的定义,有点类似于海平面的概念。

通俗的理解就是绝大多数心肌细胞处于静息状态时在心电图上描记的理想线段。

一个心肌细胞除极和复极的动作电位的电流很微弱,心电图探测不到。

我国有10 多亿人口,心脏大约也有十多亿个心肌细胞,其中心室的心肌细胞数量占到90% 以上。

当窦房结的冲动经房室结、左右束支、浦肯野纤维传导到心室,这十多亿个心室的心肌细胞在很短的时间内(大约110 ms)共同除极,它们释放总电流形成高而窄的QRS 波。

然后它们一起开始午休。

好比在中午12 点到 2 点,这十多亿个心肌细胞一起进入动作电位 2 时相的平台期,一起睡午觉,这一段叫ST 段,正常情况下探测不到电流。

下午这些心肌细胞又一起开始工作,也就是复极。

这十多亿个心肌细胞共同复极形成了T 波。

总是有些细胞早一些工作或晚一些休息,所以在T 波有起点、高点、终点,形状像一个倒扣的钟形。

夜里12 点到第二天凌晨 6 点绝大多数人是在休息的,尽管总有少部分人喜欢开夜车,但对全局不会产生什么影响,这一段叫TP 段,也应该是探测不到电流的。

那么在正常的心电图上,哪一些时间段处于等电位状态呢?很明显有三段:TP 段、ST 段和PR 段,这三段时间绝大多数心肌细胞都在休息,正常情况下应该在等电位线上。

另外,我们很容易理解P 波的起点和下一个P 波起点组成的连线PP 连线;QRS 波的起点和下一个QRS 波起点组成的连线QQ 连线在正常情况下也处于等电位线高度。

这样我们可以找到 5 条线段处于等电位线上。

既然ST 段发生了改变,那么可以拿来与之比较的等电位线只剩下四段。

我们首先选择TP 段,这个很容易理解,晚上睡觉时间最长,又相对稳定。

但是TP 段是我们正常人的心率储备时间,当心率增快时TP 段经常会变短甚至消失,这个时候我们拿哪一段做替代呢?如果TP 段消失,自然我们也就不能准确定位P 波的起点了,所以PP 连线出竞争。

可选择只有两段PR 段,和QQ 连线。

等等,眼尖的读者可能考虑到了,前面没有介绍PR 段,既然心室肌细胞们一起除极形成QRS 波,而后一起复极形成T 波,那么心房肌细胞一起除极形成P 波,它们是不是也要一起复极呢?完全正确,心房肌复极会形成Ta波,有时会影响PR 段甚至是QRS 波的基线,只不过它们大多数情况下很微弱,不会造成太明显影响,所以勉强算它合格。

所以一般来说我们先选择QQ 连线,而后才是用PR 段作为与ST 段比较的等电位线。

我们可以借助第一张图复习一下心电图各部分名称。

二、选择ST 段测量点选择好了等电位线,那么下一个问题:我们如何选择ST 段。

ST 段抬高和压低并不一定都是水平的,在压低的时候它可以呈水平状,也可以呈下斜状和上斜状,甚至可能是弧形的。

ST 段上抬的时候形状更加多变,可以呈水平上抬、弓背向上抬高、弓背向下抬高,有时候干脆和T 波融合在一起找不到ST 段了。

所以你要把ST 段想象成老老实实的一个水平线段那就错了,我们甚至可以用多姿多彩来形容它们。

第二张图展示的就是这些多姿多彩的ST 段。

既然ST 段这么不规则,那我们如何拿它和等电位线作比较?这样看来,我们界定ST 段高度只能取ST 段某一个点,而不是取一条线。

拿约定俗称的这一点替代ST 段高度和等电位线作比较,只有这样才比较统一,不至于形成各种各样的研判结果。

那么这一点该取在ST 段的什么位置呢?一般是取J 点后0.08 S 的那个位置。

当心率增快时,ST 段也会随之变短,这个时候取J 点后0.06 S 的那个点比较合适。

J 点是在心电图上QRS 波群与ST 段交界处一个突发性的转折点(图1),它标志着心室除极的结束。

三、异常的ST 段改变确定了等电位线和ST 段测量点,我们就可以测定各个肢导联和胸导联ST 段的改变幅度,下一步就可以对ST 段的改变进行判定,但不是所有ST 段改变都是异常的。

临床实践上对于ST 段下移不超过0.1mV(1 mm)是可以认为大致正常(更加严格的标准下移不超过0.05 mV,但在临床实践上判别有一定困难)。

对于ST 段抬高稍稍有些复杂,简单一些理解对于V1、V2、V3 导联抬高0.25 mV 以内可以认为是正常的,而其它胸导联抬高不应超过0.1 mV。

当然这是一个简便的记忆方法,实际上它还要考虑年龄、性别等因素,如果大家有兴趣了解更为详细的指标可以参看《2012 全球心梗统一定义》。

相邻两导联或更多导联超过上述正常的ST 段压低和抬高范围,都属于非生理的异常ST 段改变。

但这些异常的ST 段改变就能和冠心病划上等号吗?当然不能。

受到既往传统观念的影响可能很多人会把ST 段改变不自觉的和冠心病划上等号,其实持续的ST 段改变最多见应该是心肌病。

部分学者甚至认为超过30 min 没有变化的ST 段改变即可排除冠心病心绞痛或心梗。

从病因学角度出发我们把能引起ST 改变的常见疾病做个大体归类。

常见ST 段抬高的病因:冠心病心梗、变异型心绞痛、冠脉夹层、心尖球囊样综合征、心肌病、心肌炎、心包积液、心包炎、室壁瘤、预激综合征、束支传导阻滞、Burgada 综合征、早复极综合征、LQT-S3、电解质紊乱、肺梗塞、主动脉夹层、急腹症(胰腺炎、胆囊炎)、颅内出血、气胸等。

常见ST 段压低的病因:冠心病心绞痛,冠脉夹层、心尖球囊样综合征、心肌病、高血压心肌劳损、心肌炎、预激综合征、束支传导阻滞、电解质紊乱、肺梗塞、主动脉夹层、急腹症(胰腺炎、胆囊炎)、颅内出血、气胸、甲亢、甲减、心脏瓣膜病变、药物因素(洋地黄类、抗抑郁药等)。

上述的总结并不完善,其目的只有一个,ST 段改变的病因很多,冠心病只是其中之一,仅此而已,异常的ST 段改变不能和冠心病划等号。

所以我们还要进入最后一步:什么样的ST 段改变才是跟冠心病有关?四、冠心病的ST 段改变冠心病ST 段改变用一句话来总结就是——常常伴随着临床症状(如胸痛、气促)或心肌酶学变化的动态改变。

大多数冠心病心绞痛在没有胸痛症状发作时并没有ST 段改变,只有在发作时才引起ST 段压低或抬高(变异性心绞痛),随着症状好转ST 段又恢复正常。

在心绞痛中这种动态改变一般不会超过半个小时,超过了这个时间就会引起心肌不可逆损伤引起梗死,这就是为什么心绞痛超过20 分钟即属于高危。

我们常常听到一些病人诉说心绞痛持续半小时或 1 小时,如果仔细辨别,其实大多数当中是有间歇缓解,否则要么不是心绞痛,要么发展成心梗。

同样对于ST 段抬高型心梗,心电图也是动态改变的,ST 段在心梗发作前几个小时到 1 天左右呈现动态抬高,随后逐渐下降,而后Q 波形成。

如果连续几天ST 段抬高形态没有变化,要么不是心梗,要么是心梗后形成室壁瘤。

可能还有的读者会质疑:冠心病长期心肌供血不足引起缺血性心肌病ST 段持续压低,不就证明ST 段持续压低可以诊断冠心病吗?一般这种病人的诊断仍需要在胸痛时候ST 段在原有的基础上进一步压低才可靠。

对于冠脉长期缺血造成心肌坏死纤维化持续ST 段压低这一现象可以这样理解,在这个状态下即使我们给他换上一副完全健康的冠脉,心电图的ST 持续压低也无法恢复,所以它已经和冠脉无关了,从这个层面上说,把它归入心肌病更合适。

菩提本无树,明镜亦非台。

初学者不必过于纠结心电图ST 段各种各样的表象和分型,按照确定等电位线、标记ST 段测量点、是否符合异常ST 段改变、是否符合冠心病ST 段变化特点这四步走下来,我们就可以对ST 段进行一个大致的的研判。

关于本文说明:本文旨在简单实用,但不少地方存在不同观点。

大家如果有兴趣可以参看,同时我会根据站友观点不断修正。

1. 关于ST 段压低的诊断标准:到底应为0.05 mV 还是0.1mV,查阅《黄宛临床心电图学》、《心电图学》(郭继鸿著),五年制、八年制内科学教材,近年历版ESC、ACC/AHA、及我国稳定性心绞痛、不稳定性心绞痛及非ST 抬高心梗指南、及国内外相关学者论著这个标准目前还未统一。

目前倾向有这么几种表达:压低0.05 mV、压低0.05 -0.1 mV、压低0.1 mV、对于水平及下斜J 点后0.08 s 为0.05 mV,对于上斜型为0.075 mV,大概有这么四种提法。

相关指南标准提法是压低超过0.05 mV,但原文是这样描述的(见下图),也就是说指南也认为这一标准过于苛刻,临床实践中执行起来困难,建议还是以0.1 mV 为好。

黄宛临床心电图学也提倡0.1 mV,某些指南也将过去0.05 mV 改为0.1 mV。

所以本帖采用此观点。

另外,即使同一份心电图不同的人研判误差都可能超过0.05 mV,心电图上最小一个参照指标都是 1 mm = 0.1mV,心电图描记线段都将近达到 1 mm 粗,所以我认为以 1 mm 作为判定标准较好,如果是心电专业很有经验医生作为临床科研角度,再分细些并不反对以0.05 mV 做研判标准。

2. 关于ST 段测量点也有几种提法:J 点后0.08 s 心率快时取0.06 s 处;J 点后0.06 s 心率快时取0.04 s 处;就以J 点做直接测量点(2012 全球心梗统一定义),本文取传统第一个观点。

3. ST 段抬高(2012 全球心梗统一定义ST 段抬高标准见下)。