中国绘画,艺术鉴赏

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:4

中国绘画的历史与审美鉴赏中国绘画是中国优秀的艺术传统之一,其历史可追溯到早期的史前岩画和陶器上的纹饰。

随着时间的推移,中国绘画逐渐发展出独特的风格和技巧,形成了自己独特的审美鉴赏标准。

以下是有关中国绘画的历史与审美鉴赏的相关内容。

1. 历史背景:中国绘画的历史可以追溯到距今几千年前的新石器时代晚期,当时人们开始在陶器上进行简单的纹饰绘制。

随着时间的推移,绘画逐渐从简单的纹饰发展为表现人物、动物和自然景观的图像。

在汉朝时期,出现了大量的壁画和绢画,标志着绘画在中国文化中的重要地位。

唐朝和宋朝时期,绘画艺术达到了巅峰,许多著名的绘画家和艺术家为后世留下了宝贵的艺术遗产。

2. 审美观念:中国绘画的审美观念主要体现在书法和绘画的“写意”风格。

写意是指通过简洁的线条和点,准确地表达出主题或景物的神韵和意境。

与西方绘画的写实主义不同,中国绘画强调意境的表达和画家的个性创作。

此外,中国绘画追求“气韵生动”和“意境超脱”,注重与观者情感的共鸣,追求艺术作品的内在意义。

3. 绘画题材:中国绘画涵盖了广泛的题材,包括山水、花鸟、人物、宫廷和寺庙等。

山水画是中国绘画的重要门类,强调自然界的美和人与自然的和谐。

山水画通常采用“三远”和“三近”的构图方式,即通过远近不同的景象来创造艺术效果。

花鸟画则注重表现自然界中花草鸟兽的生动形态和个性特点。

人物画通常描绘名士、宫廷人物和民众,通过对人物气质和特征的描绘来表达主题。

宫廷绘画和寺庙画则是表现宫廷和宗教场景的绘画,同时也展示了社会政治和文化的方方面面。

4. 绘画技巧:中国绘画注重笔墨的运用和构图的艺术。

传统绘画使用的主要工具是毛笔和墨,通过墨的深浅、笔画的粗细和变化来表现形态和纹理。

同时,中国绘画也注重构图的艺术,采用“虚实”和“留白”的技法来增强审美效果。

虚实结合指的是通过正常线条和虚线的搭配,来描绘物体或人物的形态和轮廓。

留白则强调画面中的空白部分,通过留白来突出主要内容,给观者留下余白,引发联想。

中国绘画知识与鉴赏中国绘画就像是一座巨大而神秘的艺术迷宫,充满了各种惊喜和宝藏。

先说说这国画里的山水吧。

山水画那可是中国绘画里的“老大哥”,就像一个沉稳又大气的长者。

你看那画面中的山川,像一群巨人在天地间站岗,有的高耸入云,仿佛一伸手就能把云朵扯下来当棉花糖吃。

画家笔下的山水,墨色的浓淡就像厨师做菜时放盐的多少,多一点少一点那味道可就大不一样了。

浓墨就像是醇厚的老陈醋,给画面增添深沉和厚重;淡墨呢,恰似清晨的薄雾,给山水蒙上一层神秘的面纱。

花鸟画就像一群活泼的小精灵闯进了画卷。

那些鸟儿就像是天生的歌唱家,停在花枝上,花枝都被它们的歌声震得微微颤抖呢。

花朵们也是争奇斗艳,像一群在选美比赛里互不相让的姑娘。

牡丹总是画里的“大明星”,那花瓣大得像盘子,红得像燃烧的火焰,似乎要把整个画面都点燃。

人物画则像是一部部无声的电影。

画中的古人,神态各异,有的像在沉思宇宙的奥秘,眉头皱得能夹死苍蝇;有的则是满脸喜气,像中了彩票一样。

画家描绘人物的线条就像神奇的魔法绳索,把人物的形态、气质都紧紧地捆绑在画卷上。

再谈谈这绘画的技法。

工笔画就像一个超级细致的工匠在雕琢艺术品,每一笔都像是在给模特做超级精细的整容手术,一点点地把形象塑造得完美无缺。

写意画可就洒脱多了,像一个喝醉了酒的大侠在挥剑,几笔下去,形神就都出来了,看似随意却又暗藏玄机。

说到鉴赏中国绘画,那可就像一场寻宝游戏。

你得像侦探一样去寻找画面里的各种小秘密。

比如说画面里的留白,那可不是画家偷懒没画,而是像音乐里的休止符,给人无限的遐想空间。

一幅好画,就像一瓶老酒,越品越有味道。

初看可能只是觉得好看,再看就能发现画家隐藏在笔墨之间的情感,就像发现了一个装满宝藏的山洞。

中国绘画还有很多流派,就像武林中的各个门派一样。

有的门派注重写实,像少林派一样扎实稳健;有的门派则追求意境,像武当派一样飘逸空灵。

在这中国绘画的大花园里,每一幅画都是一朵独一无二的花,不管是娇艳欲滴还是淡雅清新,都有着自己独特的魅力,等待着我们去发现、去欣赏。

中国美术鉴赏(完整版)课件•中国美术概述•绘画艺术鉴赏•书法艺术鉴赏•雕塑艺术鉴赏•建筑与园林艺术鉴赏•民间美术鉴赏•现代美术发展及趋势分析目录中国美术概述01美术定义与特点美术是一种视觉艺术,通过线条、色彩、形状、空间等视觉元素表达情感和观念。

美术具有审美性、创造性、形象性、情感性等特点,能够激发人们的审美感受和思考。

美术包括绘画、雕塑、建筑、工艺等多种门类,每种门类都有其独特的艺术语言和表现方式。

0102先秦时期中国美术的起源可以追溯到远古时期,如彩陶、岩画等。

先秦时期出现了青铜器、玉器、漆器等工艺美术品,以及最早的绘画和雕塑作品。

秦汉时期秦始皇陵兵马俑和汉代的画像石、画像砖等作品代表了这一时期美术的高度成就。

同时,书法和篆刻艺术也逐渐成熟。

魏晋南北朝时期佛教艺术的传入促进了绘画和雕塑的发展,出现了顾恺之、曹不兴等著名画家。

此外,书法和园林艺术也取得了重要进展。

唐宋时期唐代是中国美术的巅峰时期之一,出现了吴道子、阎立本等绘画大师,以及唐三彩等著名工艺品。

宋代则注重文人画的发展,强调意境和气韵生动。

元明清时期元代出现了赵孟頫等书画大家,明代则有文徵明、唐寅等吴门画派代表人物。

清代美术在继承前代的基础上有所创新,如石涛、八大山人等画家的作品具有独特的个性和风格。

030405中国美术发展历程中国美术具有鲜明的民族特色,如注重意境和气韵生动、追求自然与人的和谐统一、强调笔墨技巧和审美意境等。

这些特点体现了中华民族独特的审美观念和文化传统。

民族特色中国美术蕴含着丰富的文化内涵,如儒家思想中的“中和之美”、“尽善尽美”,道家思想中的“自然之美”、“无为而为”,以及佛教文化中的“慈悲为怀”、“普度众生”等。

这些思想和文化内涵在中国美术作品中得到了充分体现和传承。

同时,中国美术还反映了不同历史时期的政治、经济、文化和社会生活等方面的特点和变迁,具有重要的历史和文化价值。

文化内涵民族特色及文化内涵绘画艺术鉴赏02山水画的起源与发展从魏晋南北朝时期的山水画萌芽,到隋唐、五代、宋、元、明、清各代的发展演变。

中国绘画的历史与审美鉴赏

中国绘画有着悠久的历史,可以追溯到距今数千年的新石器时代。

在漫长的发展过程中,中国绘画形成了独特的艺术风格和审美标准。

以下是中国绘画的历史和审美鉴赏的主要特点:

1. 历史发展:

- 古代绘画(距今约3000年前至10世纪):以壁画和丝织品绘画为主要形式,描绘神话传说和宗教题材。

- 唐宋绘画(10-13世纪):以山水画为主流,强调表现自然风景和水墨技法的灵动。

- 元明绘画(13-17世纪):转向更为写实的风格,注重人物描绘和色彩运用。

- 清代绘画(17-19世纪):以传统文人画为主导,强调意境和书法的结合。

2. 审美鉴赏:

- 画面构图:中国绘画注重画面的平衡、和谐和空间安排,追求不拘一格的自由变化。

- 笔墨运用:中国人注重墨的质感和笔触的力度,善于运用变化丰富的线条和墨色来表现形态、质感和气氛。

- 主题内容:中国绘画注重意境和情感的表达,尤其擅长描绘自然山水和人物情趣。

- 艺术风格:中国绘画既有工笔细腻的写实风格,也有诗意深邃的文人风韵,强调留白和意蕴的表达。

- 传统价值观:中国绘画注重道德伦理和哲学思考,追求平和、内敛、虚怀若谷的审美体验。

中国绘画的历史和审美鉴赏是非常广阔和深邃的话题,以上是对其主要特点进行的简要介绍。

对于更深入的了解和鉴赏,还需要进一步学习和研究。

中国绘画的历史与审美鉴赏中国绘画的历史可以追溯到距今6000多年前的新石器时代。

中国绘画发展的主要流派包括壁画、丹青、山水画、人物画、花鸟画等。

中国绘画与中国文化的其他方面密切相连,注重表现自然、追求精神和境界的升华。

审美鉴赏涉及对画面构图、色彩运用、主题内容等的欣赏和评价。

中国绘画的历史可以分为几个主要阶段,每个阶段都有其独特的审美特点和艺术风格。

古代中国绘画的历史可以追溯到商、周时期的壁画和画墓。

在春秋战国时期,丹青艺术逐渐兴起,成为中国绘画的开端。

丹青绘画在技法上注重笔墨的运用,重视轻重浓淡与背景混合,追求线条韵味的表现,同时注重形象的精确和生动。

隋唐时期,壁画和丹青艺术达到了一个新的高峰。

这个时期的绘画注重对人物形象的塑造,强调神态、姿势和肌肉的表现。

山水画的发展也开始在此时期出现,特别是在唐代的张彦远、李思训等山水画家的作品中,强调自然景观和山川的雄伟壮丽。

宋代是中国绘画发展的重要时期,尤其是北宋的文人画成为主导。

文人画注重笔墨的境界和意境的表达,主张写意而不拘泥于物象的描写。

这种画风也影响了后来的元代绘画。

元代出现了一批具有独特风格的画家,如李思训的“枯木寒山图”和郭熙的“偃松图”等。

明清时期,中国绘画经历了一次较大的改革。

明朝画家董其昌提出了“折而求新”的画法,主张继承古人之长而不墨守旧法。

清代绘画注重对人物形象的表现,并在色彩运用和构图上进行了一些创新。

在中国绘画的审美鉴赏中,人们常常关注画面构图、色彩运用、创意和主题内容等方面。

画面构图是绘画中最基本的要素之一。

一个好的构图可以使画面有层次感,能够吸引观者的注意力。

构图有时遵循“三分法”或“黄金分割”,有时突破常规,创造出独特的效果。

色彩运用是绘画中非常重要的部分。

在中国绘画中,色彩通常是通过墨水的深浅来表现的。

淡墨代表光明,浓墨代表阴暗。

色彩的运用可以表现出不同的氛围和情绪。

创意是绘画中最能展现画家个性和才华的方面。

创意可以表现在主题选择、题材创新和技法创新等方面。

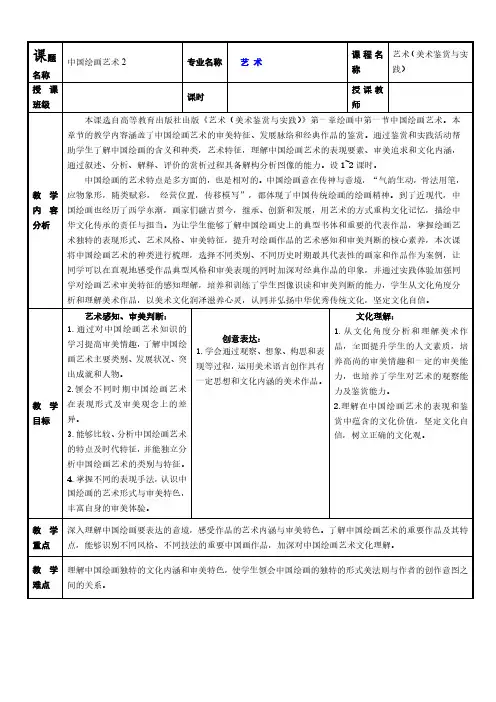

课题名称中国绘画艺术2专业名称艺术课程名称艺术(美术鉴赏与实践)授课班级课时授课教师教学内容分析本课选自高等教育出版社出版《艺术(美术鉴赏与实践)》第一章绘画中第一节中国绘画艺术。

本章节的教学内容涵盖了中国绘画艺术的审美特征、发展脉络和经典作品的鉴赏。

通过鉴赏和实践活动帮助学生了解中国绘画的含义和种类,艺术特征,理解中国绘画艺术的表现要素、审美追求和文化内涵,通过叙述、分析、解释、评价的赏析过程具备解构分析图像的能力。

设1~2课时。

中国绘画的艺术特点是多方面的,也是相对的。

中国绘画意在传神与意境,“气韵生动,骨法用笔,应物象形,随类赋彩,经营位置,传移模写”,都体现了中国传统绘画的绘画精神。

到了近现代,中国绘画也经历了西学东渐,画家们融古贯今,继承、创新和发展,用艺术的方式重构文化记忆,描绘中华文化传承的责任与担当。

为让学生能够了解中国绘画史上的典型书体和重要的代表作品,掌握绘画艺术独特的表现形式、艺术风格、审美特征,提升对绘画作品的艺术感知和审美判断的核心素养,本次课将中国绘画艺术的种类进行梳理,选择不同类别、不同历史时期最具代表性的画家和作品作为案例,让同学可以在直观地感受作品典型风格和审美表现的同时加深对经典作品的印象,并通过实践体验加强同学对绘画艺术审美特征的感知理解,培养和训练了学生图像识读和审美判断的能力,学生从文化角度分析和理解美术作品,以美术文化润泽滋养心灵,认同并弘扬中华优秀传统文化,坚定文化自信。

教学目标艺术感知、审美判断:1.通过对中国绘画艺术知识的学习提高审美情趣,了解中国绘画艺术主要类别、发展状况、突出成就和人物。

2.领会不同时期中国绘画艺术在表现形式及审美观念上的差异。

3.能够比较、分析中国绘画艺术的特点及时代特征,并能独立分析中国绘画艺术的类别与特征。

4.掌握不同的表现手法,认识中国绘画的艺术形式与审美特色,丰富自身的审美体验。

创意表达:1.学会通过观察、想象、构思和表现等过程,运用美术语言创作具有一定思想和文化内涵的美术作品。

艺术鉴赏:中国绘画史上的经典作品中国绘画有着悠久的历史,流传至今的经典作品可以被视为艺术的瑰宝。

这些作品融合了中国文化、哲学与审美观念,具有独特的艺术风格和内涵。

本文将介绍一些中国绘画史上的经典作品。

1. 《清明上河图》《清明上河图》是北宋时期画家张择端的杰作,描绘了一幅细致入微、生动活泼的宋代社会景象。

这幅长卷展示了北方都市汴京(今河南开封)繁华景象,包括市井生活、农田耕作以及清明节时人们祭扫墓地等场景。

通过绘画技法巧妙地表现出深远的历史感和社会背景。

2. 《千里江山图》《千里江山图》是南宋时期画家王希孟创作的巨幅纸本重质设色手卷。

这幅画采用线条简约而富有节奏感,以湖南东外桥为起点,绘制了长江沿岸的山水景观。

通过技法高超的构图、明暗对比和精湛的画工,王希孟成功地捕捉到了江南水乡独特的自然风光。

3. 《千年古都洛阳城》《千年古都洛阳城》是清代画家郎世宁创作的巨型水墨长卷。

作品展示了唐代盛世时期的洛阳城市面貌,描绘了城墙、街道、宫殿等建筑物及人们生活场景。

郎世宁以精湛的写实技巧和逼真细腻的笔触将这座历史名城重现于纸上。

4. 《四美图》《四美图》是明朝画家仇英创作的名画之一,以描绘中国传统文化中所称的“四美”为主题,包括贵妇人物、鸟雀花卉、田园牧歌以及佛教神像等元素。

这幅画借助寓意深厚而精美华丽的人物形象和生动细致的自然描摹展现了仇英独特的艺术风格。

5. 《红楼梦图》《红楼梦图》是清代画家阮玉创作的长幅手卷,以中国古代经典文学作品《红楼梦》为灵感来源。

画中描绘了小说中的重要人物和故事情节,形象生动、情感丰富。

阮玉通过精湛的笔墨技巧和独到的艺术表现手法,将小说中复杂的人物关系和情感互动表现得淋漓尽致。

以上提到的作品仅是中国绘画史上众多经典之一。

这些作品在绘画技法、审美观念和历史文化方面都有着重要意义,并为后世艺术家提供了学习与借鉴的对象。

它们不仅是美术史上的瑰宝,更展示了中国传统艺术与文化的独特魅力。

中国画的鉴赏方法及感悟

鉴赏中国画的方法主要包括以下几个方面:

1. 了解中国画的历史背景和发展:中国画不同于西方绘画,具有独特的审美观念和表现方式。

了解其发展历程、流派和画家的风格特点,有助于更好地理解和鉴赏中国画作品。

2. 观察画作的构图和形式美:中国画通常注重意境和表达主题,其构图、线条运用和色彩运行等方面都有其独特之处。

观察画作的整体布局、线条的变化和用色方式,能够体察到画家的构思和表现技巧。

3. 研究作品的题材和意义:中国画常常以自然山水、花鸟、人物和历史故事为题材,这些题材通常寓意深远、意境高远。

通过了解画作所表达的主题和意义,能够更好地感受到画作背后的文化内涵。

4. 品味画家的个人风格和特点:每位中国画家都有自己独特的艺术风格和表现手法,通过比较和研究不同画家的作品,能够更好地理解和欣赏他们的创作理念和艺术潜力。

感悟:中国画作为中国传统文化的瑰宝之一,给我们带来了深刻的艺术享受和思考。

通过鉴赏中国画,我深深感受到中国画的独特魅力和文化底蕴。

中国画作品

常常流露出一种含蓄内敛、意境高远的特点,在视觉上给人以美的享受和内心上的沉思。

中国画所展现的自然山水的壮丽、花鸟的灵动、人物的情感和历史故事的沧桑,都深深触动着我内心深处的情感和共鸣。

通过鉴赏中国画,我也更加热爱中国传统文化,深入体验其中的智慧和美学价值。

文化艺术:中国传统绘画欣赏与鉴赏引言中国是一个拥有悠久历史的文化大国,传统绘画是中国文化艺术的重要组成部分之一。

自古以来,中国传统绘画以其深厚的文化底蕴和独特的艺术风格吸引了无数人的关注和喜爱。

本文将介绍中国传统绘画的概念与特点,并提供一些欣赏和鉴赏中国传统绘画的方法与技巧。

通过深入了解中国传统绘画,我们可以更好地欣赏和理解其中蕴含的深意和美学价值。

什么是中国传统绘画?中国传统绘画是一种以墨、笔和纸为主要工具的艺术形式,起源于古代中国。

它通过运用线条、色彩、形态和空间的表现手法,传达艺术家在审美和思想上的独特见解。

中国传统绘画通常分为山水画、花鸟画、人物画和仕女画等几个流派。

每个流派都有其独特的风格和表现手法,但都以表现和体现中国文化和哲学思想为主要特点。

中国传统绘画的特点表现自然与人文的和谐中国传统绘画注重表现自然与人文的和谐。

它通过精巧的构图、恰到好处的色彩运用和灵动的线条勾勒,将自然景色和人物形象融合在一起。

传统绘画强调观察和感知自然的美,同时也反映了中国人对自然的崇敬与敬畏之情。

运用毛笔与墨汁中国传统绘画的另一个独特特点是运用毛笔和墨汁进行作画。

毛笔可以灵活控制线条的粗细和变化,而墨汁则通过深浅的渲染产生了丰富的层次感和质感。

毛笔与墨汁的运用使得中国传统绘画具有独特的韵味和艺术特色。

运用写意和留白的技巧中国传统绘画注重表现艺术家的个人意境和感悟,而非完全逼真地描绘物象。

因此,它通常采用写意的手法,强调意境的表达,尤其在山水画中更加明显。

同时,传统绘画还注重留白的运用,让观者通过留白部分来联想、补全画面,增强了观赏者与艺术作品之间的互动性。

欣赏中国传统绘画的方法与技巧了解中国传统文化与哲学思想要更好地欣赏中国传统绘画,首先需要了解中国的传统文化与哲学思想。

中国传统绘画 often reflects Confucianism, Taoism, and Buddhism 等等。

通过了解这些文化和思想的背景,可以更好地理解和欣赏传统绘画所表达的意境与含义。

中国绘画:线条是中国画造型的基本手段,这与西洋画是不同的,西洋画主要依靠明暗调子,即通过光投射到对象上所产生的明暗变化来造型。

中国画则主要依靠线条来造型。

线条不仅用来表现物体的轮廓,也用来表现物体的质感和明暗,因此,中国画线条的变化是很丰富的,有轻、重、缓、急、粗、细、曲、直、刚、柔、肥、瘦等种种区别.而单是中国古代画人物衣服的褶纹,就总结出了十八种描法,称为“十八描”,它包括:铁丝描、橄榄描、行云流水描、枣核描、战笔水纹描、减笔描、柳叶描、竹叶描、混拙、撅头钉描、枯柴描、蚯蚓描、高古游丝描、琴统描、马蝗描、钉头鼠尾描、曹衣描、拆芦描等等,这么多的线的描法,真是五花八门、丰富多彩了。

而且古代中国画家们在实践的基础上还总结出了用笔的“五忌”、“六要”。

用笔五忌是指忌刻、板、枯、弱、结;用笔六要是指一要自然有力,二要变化有联系,三要苍老而滋润,四要松灵而凝炼,五要刚柔相济,六要巧拙互用等。

这些都是画家们的经验之谈,可作为我们品评中国画的借鉴。

用墨就像用色,主要目的是表现物体的色彩、明暗等。

墨虽然是黑的,但中国画却有“墨分五彩”或“墨分六彩”的说法,五彩是指黑、浓、淡、干、湿,如果把自也算在内,就成为六彩。

古人说“墨即是色”,浓淡水墨可代替各种色彩。

用墨要有浓淡于湿之分,只干不湿太干枯,只湿不干太臃肿,浓淡于湿结合起来,变化多,生动而才有气韵。

一般来说,用墨之法,有焦墨、积墨、破墨、擂墨之分,焦墨是一种磨得极浓的墨,用焦墨的时候需有浓墨、淡墨在旁呼应,否则,焦墨孤立,难见笔意。

积墨,就是用浓墨和淡墨连染连敷几次,使其出现一种深厚的味道,破墨,则是先用淡墨上纸,趁湿再浓墨加上,由于宣纸的特殊性能,会变化出一种奇妙的韵味。

擂墨,就是用大楷笔蘸浓墨,拧在纸上捺转,略似鱼鳞,由浓致淡,参差不齐,谓之擂墨。

因此,用墨和用笔又是分不开的。

中国画因为讲究笔墨,所以评论或欣赏一幅中国画,就要看它的笔墨功夫。

一般认为,笔墨大胆、雄健、流畅、自然,给人一种力量的感觉,是好的:反之,笔墨轻嬴、困弱、滞凝,则是不好的,笔墨常关系着一幅中国画作品成败的关键。

画法洗练纵逸的写意人物画,梁楷以寥寥数笔就把号称诗仙的唐代大诗人李白那种桀骜不驯、才华横溢的风度神韵,刻画得惟妙惟肖,真可谓“笔”简意赅。

中国画在创作上重视构思,讲求意在笔先和形象思维,注重艺术形象的主客观统一。

造型上不拘于表面的肖似,而讲求“妙在似与不似之间”和“不似之似”。

其形象的塑造以能传达出物象的神态情韵和画家的主观情感为要旨。

因而可以舍弃非本质的、或与物象特征关联不大的部分,而对那些能体现出神情特征的部分,则可以采取夸张甚至变形的手法加以刻画。

《张卿子像》中国画明曾鲸此图描绘的是被董其昌、陈继儒称为“奇才”的诗人兼名医张卿子。

乌巾朱履,左手捻须,意态安详。

画像面部先用淡墨多层烘染,再行敷色,赭石中略掺铅粉,耳朵等部位则用较浓的赭色勾提,达到笔墨色浑然一体、形神兼备。

是我国传统肖像画的代表作。

《溪山行旅图》中国画(宋)范宽现存的范宽最重要的代表作《溪山行旅图》,描写北方雄伟的高山峻岭,一座巍峨的山峰几乎占满了大半个画面,给人以高山仰止之感。

单从构图上来说,此画应属平易之作,但却产生了非凡的力量。

究其原因至少有两个:一是造型的峻巍。

作者在画幅的主要部位安排了一个大质量的山峰,造成了一种心理效应,即所谓的“振人心弦、夺人魂魄”。

其次是笔墨的酣畅厚重。

作者先用颤涩的侧峰勾勒出山岩峻峭的边沿,然后多层次地运用坚劲沉雄的中锋、雨点皴塑出岩石向背的纹理和质量感,因而出现了神奇的境界。

范宽作画常从真山真水中滋发妙悟与灵境。

既强调写生,又能妙造其意,得山之骨法,是中国山水画史上卓具开拓精神的大师《花篮图》中国画(宋)李嵩的《花篮图》,画幅虽小(19.2×26.1厘米),但以极其写实的手法,描绘了花篮中的茶花、蜀葵、萱草等一组花卉,不仅形似,而且极富生命力。

人物画早于其他中国画科,可上溯到远古的岩画和新石器时代彩陶上丰富的装饰纹样、《花山崖壁画》、《舞蹈彩陶盆》,从中可见人类已具有初步的造型能力。

据《孔子家语》记载,在周代即有劝善戒恶的历史人物壁画。

至战国秦汉,以历史现实或神话中人物故事和人物活动为题材的作品大量涌现。

战国楚墓出土的《人物龙凤》与《人物御凤》帛画是已知最早的独幅人物画作品。

(战国中期晚段。

长31厘米,宽22.5厘米。

帛画呈长方形,质为深褐色平纹绢,用墨绘成,兼用白粉,但多脱落,以写意手法绘人物及龙凤。

画的主体为一妇女,身着绣有云纹的广袖长袍,腰束宽带,下摆前后分张,像倒悬的牵牛花,双手合掌,作祈祷之状。

妇女站在一弯月形物之上,应即表示立于龙船之上。

妇女姝上方有一夔一凤。

凤鸟昂首展翅,一足前伸,一足后伸,尾瓴上卷到头部上方,现得强健有力。

凤鸟前方有一竖垂的龙,一足前伸,另一足已不甚清,尾部卷曲。

1949年,在长沙东南郊楚墓出土。

现藏于:湖南省博物馆)其后大量出土的帛画、壁画、画像砖石,表现出这一时期人物画的兴盛发达。

魏晋隋唐是中国人物画重要发展时期。

魏晋时期,思想的解放,佛教的传入,玄学的风行,专业画家队伍的确立,促成人物画由略而精,宗教画尤为兴盛,出现了以顾恺之为代表的第一批人物画大师,也出现了以《洛神赋图》优秀作品(现存北京故宫博物院等多处,大多为宋代摹本绢本,设色,纵27.1cm,横572.8cm。

)是根据魏国的杰出诗人曹植的名篇《洛神赋》为蓝本创作的。

采用连续图画形式画成的长卷。

全卷分为三个部分,以《洛神赋》以浪漫主义手法,曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。

人物安排疏密得宜,在不同的时空中自然地交替、重叠、交换,而在山川景物描绘上,无不展现一种空间美。

此《洛神赋图》宋代摹本,保留着魏晋六朝的画风,最接近原作。

顾恺之的《洛神赋图》发挥了高度的艺术想象力,富有诗意地表达了原作的意境。

画卷通过反复出现曹植和宓妃(洛神)的形象,描绘他们之间的情感动态,形象地表达了曹植对洛神的爱慕和因“人神之道殊”不能如愿的惆怅之情)奠定了中国人物画的重要传统。

此画用色凝重古朴,具有工笔重彩画的特色。

作为衬托的山水树石均用线勾勒,而无皴擦,与画史所记载的“人大于山,水不容泛”的时代风格相吻合。

盛唐时期吴道子则把人物宗教画推进到更富于表现力、也更生动感人的新境地。

吴道子的出现,是中国人物画史上的光辉一页,吴道子,生活在国势强盛,经济繁荣,文化艺术飞跃发展的盛唐时期,出身下层社会由民间画工成为宫廷画师。

唐朝佛教、道教甚为流行,画工多描绘宗教题材的人物画,吴道子尤擅画宗教故事画,成为当时一种样版式的艺术形式,被尊称为“画圣”。

他吸收民间和外来画风,确立了新的民族风格,他用状如兰叶,或状如花菜的笔法来表现衣褶,有飘动之势,人称“吴带当风”,形成自己独特的纸描特色。

《送子天王图》相传是吴道子较早的一幅作品,(传为宋人李公麟的临摹本)此画主要描写佛教始祖释迦牟尼降生以后,其父净梵王和摩耶夫人抢着去神庙祈福,诸神向他礼拜的故事。

五代两宋是中国人物画深入发展的时期。

随着宫廷画院的兴办,工笔人物画更趋精美,又随着文人画的兴起,民间稿本被李公麟提高为一种被称为白描的绘画形式。

北宋的人物画,其构形技法,到北宋后期为李公麟(1049年-1106年)发扬光大,线条健拔却有粗细浓淡,构图坚实稳秀而又灵动自然,画面简洁精练,但富有变化;题材广及人物、鞍马、山水、花鸟,既有真实感,又有文人情趣,而且所作皆不着色,被称作“白描大师”。

单线勾勒的写实能力在于它有可能表现对象的形体、质感、量感、运动、空间。

所以单线勾勒是一种效果明显而高度简洁的描绘技法。

李公麟是一个卓越的现实主义艺术的大师。

他在绘画史上的地位尚有待更细致的分析,他创造了富于概括力的真实而鲜明的艺术形象,他掌握极优美的提炼形象的能力和表现技巧。

《五马图》为其代表作。

画中五匹大马,由五个人牵引,神采焕发,顾盼惊人。

用笔简练,马的一举一动,极其细致生动地表现出骏马运动和性情的特征。

宋代城乡经济的发展,宋与金的斗争,社会风俗画具有现实意义的历史故事画亦蓬勃发展。

作品在体现事实的社会属性上,在表达人物内心的复杂性上,在宏伟的构图能力上,都有飞速进步。

张择端的杰作《清明上河图》便产生于这一时期。

北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属一级国宝。

这幅画描绘的是汴京清明时节的繁荣景象,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照,栩栩如生的描绘了北宋都城汴京的日常社会生活与习俗风情。

通过这幅画,可以了解北宋的城市面貌和当时各阶层人民的生活。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画卷中,画中主要分开两部分,一部分是农村,另一部分是市集。

画中有814人,牲畜83匹,船只29艘,房屋楼宇30多栋,车13辆,轿14顶,桥17座,树木约180棵,往来衣着不同,神情各异,栩栩如生,其间还穿插各种活动,注重情节,构图疏密有致,富有节奏感和韵律的变化,笔墨章法都很巧妙,颇见功底。

自南宋受禅宗思想影响,写意人物画肇兴以来,此后中国人物画开始朝另一方向发展,从重视教育认识功能,转向重视审美作用;从为对象写神,转向更多地抒发作者情感。

仕女画、高士画大量出现。

梁楷、南宋画家,自唐至宋、中国绘画的主流是以工笔为时尚的,工笔画被视为正统,而梁楷创作的新法,被称为“简笔”。

梁楷简笔画的出现是和其性情有直接的关系。

梁嗜酒如命,性格豪爽奔放,放荡不羁,在位画院侍诏期间,曾赐金带,不受,挂于院内,由于其放荡的性情,梁被戏称为“疯子”。

梁楷的代表作品是《泼墨仙人图》,作品最直接的感觉是,没有可以描绘的对象,没有多重的勾染,有的只是感情的自我直接宣泄,有的只有准确到位的笔墨楔接,把作者挥毫瞬间的情感淋漓尽致地表达了出来。

梁楷的“简笔”人物画对后人的视觉语言创造,对中国写意性绘画语言形态的发展和完善,都具有开创性的意义。

元明清以来,虽较多的文人画家转而致力于山水画与花鸟画,但接触民生,关心国事,接受了具有萌芽状态反封建意识的文人或职业画家仍不乏人物画的优秀创作。

明末的陈洪绶,清末的任伯年便是杰出的代表。

《水浒叶子》是陈洪绶二十八岁时,花费四个月所作的另一组版画精品。

陈洪绶在这套《水浒叶子》中,栩栩如生地刻画了从宋江至徐宁凡四十位水浒英雄人物。

陈洪绶大量运用锐利的方笔直拐,线条的转折与变化十分强烈,能恰到好处地顺应衣纹的走向,交代人物的动势。

线条均较短促,起笔略重,收笔略轻,清劲有力。

这套图一出世,不仅民间争相购买而且博得了一班文人画友的交口称赞。

综观陈洪绶在人物画上的成就,壮年时已由“神”人“化”,晚年则更炉火纯青,愈臻化境。