初三化学第一课

- 格式:ppt

- 大小:16.55 MB

- 文档页数:26

九年级化学第一课

认识化学

1、化学研究什么?

化学是一门研究、、和的自然科学。

2、什么是化学变化?什么是物理变化?化学变化与物理变化的本质区别是什么?

有其他物质生成的变化是化学变化。

没有其他物质生成的变化是物理变化。

他们的本质区别是。

3、观察实验

试验一:把酸滴在大理石上

观察到的现象:

结论:

实验二:向石灰水中吹气

观察到的现象:

结论:

实验三:镁带燃烧

观察到的现象:

结论:

4、物质的哪些性质是物理性质,哪些性质是化学性质。

物理性质:颜色、状态、气味、熔沸点、硬度、密度等不需要发生化学变化就能表现出来的性质。

化学性质:如镁带在空气中燃烧,铁在空气中生锈等,只有通过发生化学变化才能表现出来的性质。

5、认识的两种物质

二氧化碳(CO₂):它是含碳燃料燃烧的产物,也是人类和动植物进行呼吸时的产物。

常温下它是一种无色、无味的气体,密度比空气的大,能溶于水。

在水溶液中,一部分二氧化碳跟水发生化学变化生成碳酸。

不支持燃烧,能用于灭火。

通入澄清石灰水后生成碳酸钙沉淀,使澄清水溶液变浑浊,这种方法可以用

来检测二氧化碳的存在。

固态二氧化碳俗称干冰,用于人工造雨。

二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。

铝(Al):一种银白色、有光泽的金属。

它质地较软,很容易制成薄片,密度较小,有很好的导电性和传热性,所以,铝可以制成炊具。

铝在空气中容易跟氧气作用,

生成致密的保护层——氧化铝,所以,铝锅、铝水壶表面都有一层氧化铝,

它能起到一定的保护作用。

九年级上册化学第一课:化学使世界变得更加绚丽多彩一、化学的作用1. 化学在保证人类的生存并不断提高人类的生活质量方面起着重要作用。

利用化学生产化肥和农药,以增加粮食产量。

利用化学合成药物,以抑制细菌和病毒,保障人体健康。

利用化学开发新能源、新材料,以改善人类的生存条件。

利用化学综合应用自然资源和保护环境,以使人类生活得更加美好。

2. 化学是一门在分子、原子层次上研究物质的性质、组成、结构与变化规律的科学。

二、化学的发展历程1. 古代化学火的发现和利用,改善了人类的生存条件,并使人类变得聪明而强大。

我国古代化学工艺的三大发明:造纸、制火药、烧瓷器。

2. 近代化学道尔顿和阿伏伽德罗等科学家的研究,得出了物质是由原子和分子构成的重要结论,创立了原子论和分子学说,奠定了近代化学的基础。

1869 年,门捷列夫发现了元素周期律并编制出元素周期表,使化学学习和研究变得有规律可循。

3. 现代化学在微观层面上对物质的结构和性质有了更深入的认识。

纳米技术的应用使化学在材料、能源、环境和生命科学等领域发挥着越来越重要的作用。

绿色化学的提出,使化学向着环境友好的方向发展。

三、化学的学习方法1. 重视实验。

化学是一门以实验为基础的科学,通过实验可以观察到丰富多彩的化学现象,加深对化学知识的理解。

2. 善于观察。

在日常生活中要善于观察身边的化学现象,思考其中蕴含的化学原理。

3. 多做练习。

通过做练习题可以巩固所学的化学知识,提高解题能力。

4. 注重归纳总结。

将所学的化学知识进行归纳总结,形成知识体系,便于记忆和应用。

九年级化学第1课知识点九年级化学第1课的主要内容是化学的基本概念和化学物质的分类。

本课程旨在引导学生了解化学科学的基本知识,并为后续的学习打下坚实的基础。

一、化学的基本概念化学是一门研究物质组成、性质、变化规律以及能量转化的科学学科。

在化学中,有一些基本概念需要了解:1. 物质:物质是构成宇宙的基本单位,它可以分为纯物质和混合物。

纯物质是由同一种化学元素或化合物组成的物质,而混合物则是由两种或两种以上的物质按一定比例混合而成的。

2. 元素:元素是由相同类型的原子组成的物质,是构成化合物的基础。

化学中目前已知的元素有118种,其中92种是天然存在的,剩余的为人工合成的。

3. 化合物:化合物是由不同元素以一定比例结合而成的物质。

化合物具有稳定的化学性质,可以通过化学反应进行分解。

4. 混合物:混合物是由两种或两种以上的物质按一定比例混合而成的物质。

混合物的物理性质可以通过物理方法进行分离。

二、化学物质的分类化学物质可以根据其组成和性质进行分类。

常见的分类方法有以下几种:1. 按态态分类:化学物质可以分为固体、液体和气体三态。

固体的分子间距离较小,分子相互排列有序;液体分子间距离较大,分子无规则排列;气体分子间距离最大,分子无规则运动。

2. 按物质组成分类:化学物质可以分为元素和化合物两大类。

元素是由同一种原子组成的纯物质,而化合物则是由不同元素以一定比例结合而成的物质。

3. 按化学性质分类:化学物质可以分为酸、碱和盐三大类。

酸具有酸味、腐蚀性和可以和碱中和的性质;碱具有苦味、腐蚀性和可以和酸中和的性质;盐是酸和碱反应生成的物质。

4. 按功能分类:化学物质可以分为常见物质和功能物质两大类。

常见物质包括常见的水、盐、糖等;功能物质指的是可以发挥特定功能的物质,如药物、催化剂等。

三、总结九年级化学第1课的知识点主要包括化学的基本概念和化学物质的分类。

化学是研究物质组成和性质的科学学科,在学习化学的过程中,我们需要了解物质的性质和分类,以及不同化学物质的特点和应用。

初三化学第一节课教案范文全面贯彻“三个面向”战略指导思想,渗透和灌输可持续发展的战略思想。

以素质教育为根本宗旨,以培养创新精神和实践能力为重点,充分发挥学生的潜能,提高学生的全面素质和自学能力。

那么在学习化学的过程中有哪些教案会比较好呢?下面是小编为大家整理的5篇初三化学第一节课教案内容,感谢大家阅读,希望能对大家有所帮助!初三化学第一节课教案1教材分析本章是正式系统学习化学的第一章,带领学生进入化学课堂、走进绚丽多彩的化学世界。

教材介绍了生活中形形色色的化学物品、精彩而神秘的化学变化,让学生了解化学课的学习内容、认识化学变化的基本特征,初步形成“物质是变化的”这一基本哲学观点,激发学生对化学的好奇心和学_。

通过如何探究物质的性质的活动,体验科学探究的重要性,认识科学探究的主要步骤,培养学生合作与交流的习惯和能力。

学情分析本章是化学启蒙教育的第一章,带领学生走进化学课堂,通过对一门新功课的学习,激发学生对化学学习的兴趣。

教材介绍了生活中形形色色的化学物品,让学生认识化学课学习的内容,认识化学变化的基本特征,初步形成物质是变化的这一基本的哲学观点,增强学生对化学的好奇心和学_。

教学目标知识与技能:1、了解化学课学习的内容,玻璃仪器的洗涤,物理性质与化学性质的概念;2、了解药品的取用方法和加热操作,物理变化与化学变化的判断,科学探究的主要步骤。

过程与方法:1、通过对一些生活简单变化的分析,认识化学变化的基本特征;2、通过对化学实验的基本操作及安全知识的学习,培养学生良好的实验习惯;3、通过对铜加热变黑实验的探究,了解科学探究的主要步骤。

情感态度价值观:通过对一门新功课的学习憧憬和疑问,激发学生对化学课学习的兴趣,使学生认识到化学是现代社会不可缺少的一门重要科学。

教学措施通过实验及科学探究激发学生对化学课学习的兴趣,使学生认识到化学是现代会不可缺少的一门重要科学。

初三化学第一节课教案2材及学情分析学生在小学自然常识中有空气的一些常识,通知对已有知识的回顾和实验,激发学生的兴趣,在进一步的观察中,体会化学实验在学习中的作用。

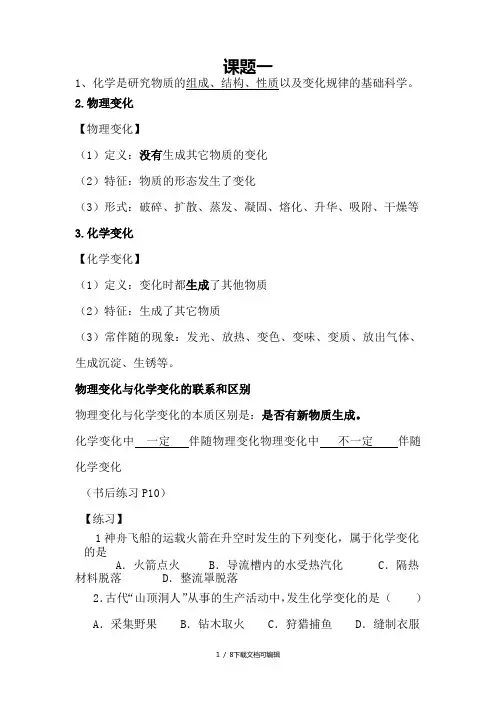

课题一1、化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础科学。

2.物理变化【物理变化】(1)定义:没有生成其它物质的变化(2)特征:物质的形态发生了变化(3)形式:破碎、扩散、蒸发、凝固、熔化、升华、吸附、干燥等3.化学变化【化学变化】(1)定义:变化时都生成了其他物质(2)特征:生成了其它物质(3)常伴随的现象:发光、放热、变色、变味、变质、放出气体、生成沉淀、生锈等。

物理变化与化学变化的联系和区别物理变化与化学变化的本质区别是:是否有新物质生成。

化学变化中一定伴随物理变化物理变化中不一定伴随化学变化(书后练习P10)【练习】1神舟飞船的运载火箭在升空时发生的下列变化,属于化学变化的是A.火箭点火 B.导流槽内的水受热汽化 C.隔热材料脱落 D.整流罩脱落2.古代“山顶洞人”从事的生产活动中,发生化学变化的是()A.采集野果 B.钻木取火 C.狩猎捕鱼 D.缝制衣服3.在铝箔燃烧实验中,最能说明该变化是化学变化的现象是( )A.铝箔变小 B.放出大量的热 C.发出耀眼的强光D.生成白色固体4.下列能量的转化过程中,属于化学变化的是()A.水力发电 B.煤燃烧发电 C.太阳能热水器提供热水 D.电取暖器取暖5.水冷却后,除了会凝固成冰晶体外,还会形成玻璃态。

它是由液态水急速冷却到一108℃时形成的,玻璃态的水与普通液态水的密度相同。

下列说法正确的是()A.水由液态变为玻璃态,体积减小 B.水由液态变为玻璃态,体积膨胀C.水由液态变为玻璃态是物理变化 D.水由液态变为玻璃态是化学变化4.物质的性质【物理性质】不需要发生化学变化就表现出来的性质。

如颜色、状态、气味、水溶性、挥发性、密度、硬度、熔点、沸点导电性、导热性、溶解性、延展性、吸附性等。

等。

【化学性质】通过化学变化表现出来的性质。

如与什么物质反应、可燃性、受热分解、氧化性、还原性、热稳定性练习:1.下列生活中的一些作法,主要利用化学性质的是()A.不锈钢制炊具 B.活性炭除去冰箱中的异味 C.米酿成醋D.榨取果汁2.下列物质的用途主要由其物理性质决定的是()A铝合金用于制造门窗框架 B 氢气用于作清洁燃料C食醋用于清除水壶中的水垢 D 氮气用于制硝酸和化肥3.物质是变化的,下列变化中没有新物质生成的是( )A.白雪缓慢消融B.葡萄酿成红酒C.酚酞遇碱变红D.铜器锈蚀变绿4.使用材料的变化标志着人类文明的进步,下列用品的材料不是通过化学变化制取的是( )A 铁器 B.青铜器 C.塑料器具 D.石器5、如果没有化学的发展,世界就不可能像今天这样丰富多彩。

九年级上册化学第一课笔记一、化学使世界变得更加绚丽多彩1. 化学的概念- 化学是在分子、原子层次上研究物质性质、组成、结构与变化规律的科学。

2. 化学的作用- 认识物质- 帮助我们认识身边各种各样的物质,如空气,我们知道它是由氮气、氧气、二氧化碳等多种气体组成的混合物。

- 利用物质- 利用物质的性质制造新物质。

例如,利用铁矿石冶炼铁,铁可以用于制造各种工具、建筑材料等。

- 保护物质- 了解物质的性质,有助于保护物质。

比如知道金属生锈的条件后,可以采取措施防止金属生锈,延长金属制品的使用寿命。

3. 化学发展历程- 古代化学- 火的发现和利用- 人类最早利用化学变化的实例就是火的发现和利用。

火的使用改善了人类的生存条件,使人类学会了熟食、取暖、照明等。

- 古代三大化学工艺- 造纸术- 中国古代的造纸术是一项伟大的发明。

造纸的过程涉及到化学变化,如将植物纤维经过一系列处理制成纸张。

- 制火药- 火药是中国古代的四大发明之一。

火药的主要成分有硫磺、硝石和木炭,在一定条件下发生剧烈的化学反应,火药的发明对军事、工程等领域产生了深远的影响。

- 烧瓷器- 瓷器是中国古代的重要发明。

烧制瓷器过程中,陶土在高温下发生复杂的物理和化学变化,最终形成精美的瓷器。

- 近代化学- 原子 - 分子论的创立- 英国科学家道尔顿提出了近代原子学说,他认为物质是由原子构成的,原子是不可再分的实心球体。

- 意大利科学家阿伏伽德罗提出了分子的概念,他指出分子是保持物质化学性质的最小粒子。

原子 - 分子论的创立,使化学成为一门独立的学科。

- 现代化学- 利用先进仪器和分析技术- 现代化学利用各种先进的仪器,如扫描隧道显微镜等,可以观察到原子、分子的微观结构。

通过这些仪器和技术,科学家们能够更深入地研究物质的结构和性质,从而合成更多的新物质。

- 纳米技术- 纳米技术是现代化学的一个重要研究领域。

纳米材料具有许多特殊的性质,例如纳米铜具有超塑延展性,在室温下可拉长50多倍而不出现裂纹。

初三化学第一课时一.什么是化学?化学是研究物质的组成、结构、性质及其应用的一门基础自然科学。

二.认识几种物质的变化1.请说出水的颜色、状态、气味。

2.水加热沸腾时,试管口有什么现象?3.干冷玻璃片上有什么现象?1.变化前胆矾的颜色、状态是什么样的?2.粉碎后的胆矾颜色、状态又是什么样的?3.变化前、后胆矾有什么不同?变化后的粉末物质还是原来的胆矾吗?为什么?镁带燃烧实验现象1、发出耀眼的白光2、放出热量3、生成白色固体仪器:铁架台、试管、导管、烧杯现象:1、试管内有气泡2、烧杯内澄清石灰水变浑浊物变和化变1定义:没有新物质生成的变化叫做物理变化。

(①判断方法:如果变化过程中没有其它物质生成,只是物质的形态发生了改变,则该变化为物理变化②形式:破碎、扩散、蒸发、凝固)有新物质生成的变化叫做化学变化(常伴随的现象:发光、放热、变色、变味、放出气体、生成沉淀)【例题1】下列变化有新物质生成的是()A 镁条燃烧B火柴梗被折断C干冰升华D玻璃破碎【例题2】下列变化中前者属于物理变化。

后者属于化学变化的是( )A 蜡烛融化 矿石粉碎B 食物腐烂 光合作用C 酒精挥发 镁条燃烧D 汽油燃烧 风力发电2联系实例:蜡烛燃烧蜡烛燃烧的过程中同时进行着融化 但融化的过程中却不一定燃烧在化学变化的过程中,一定伴随物理变化。

在物理变化的过程中,不一定伴随化学变化。

3注意 判断物质变化的种类不能单单依据是否有明显的现象,而应该看是否生成了其他物质,或者判断原物质的构成微粒有没有发生变化。

电灯通电时发光也放热,但它是物理变化。

练习: 1( ) A.冰川消融 B .火药爆炸C.瓷碗破碎D.铜丝弯曲2、下列变化属于化学变化的是( )A 、汽油挥发B 、木炭燃烧C 、冰融化成水D 、矿石粉碎3、下列属于物理变化的是( )A 、铁器生锈B 、燃放烟花C 、洒水降温D 、食品变质4.下列变化中属于物理变化的是( )A. 水结成冰 B .白磷自燃C .食物腐烂 D. 铁生锈5.下列现象,属于化学变化的是( )A.电灯发光 B .玻璃破碎C .饭菜变馊D .自行车车胎爆裂6.下列成语中,一定包含有化学变化的是( )A .木已成舟B .花香四溢C .蜡炬成灰D .滴水成冰7.下列生活事例中,主要过程为化学变化的是( )A .功夫深,铁杵成针B .佳节到,焰火缤纷C .春天来,冰雪消融D .美酒开,满屋飘香8.下列诗词描述的影像属于化学变化的是 ( )A .白玉为床,金做马((红楼梦》)B .大河上下,顿失滔滔((毛泽东诗词选》)C .粉身碎骨浑不怕,只留清白在人间(于谦《石灰吟》)D .飞流直下三千尺(李白《望庐山瀑布》)同时发生化学变化 蜡烛融化 蜡烛燃烧物理变化。

第一单元走进化学世界

课题1物质的变化和性质

1、化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学。

2、物理变化:没有生成其他物质的变化;物质的形状、状态的变化属于物理变化。

3、化学变化:生成其他物质的变化;化学变化过程中常伴随的现象:发光、放热、变色、放出气体、生成沉淀,但出现上述现象的变化不一定是化学变化,必须根据有没有生成其他物质来判断。

4、物理变化与化学变化的区别:看变化过程中有没有其他物质生成。

5、物理变化过程中一定没有化学变化,化学变化过程中一定伴随有物理变化。

6、物理性质:不需要发生化学变化就能表现出来的性质,例如:物质的颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、导电性、导热性、溶解性等。

7、化学性质:只有在化学变化过程中才能表现出来的性质。

例如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、金属性、非金属性、稳定性、热稳定性、酸性、碱性等

8、物质的性质决定物质的用途。

9、闻气体气味的正确方法:用手在盛气体的容器口部轻轻扇动,使少量的气体飘入自已的鼻孔。

堂上练习:

1.下列变化属于物理变化的是( )

A.水沸腾产生大量水蒸气

B.木材燃烧

C.钢铁生锈

D.黑火药爆炸

2.固体物质受热变成气体或有气体生成,这种变化( )

A.是物理变化

B.可能是物理变化也可能是化学变化

C.是化学变化

D.既不是物理变化也不是化学变化

3.下列各组变化中,均属于化学变化的一组是( )

A.蜡烛受热熔化、镁带燃烧、玻璃破碎

B.铜生锈、水结冰、钢锭抽成丝

C.木材制成桌椅、车胎放炮、木炭燃烧

D.高锰酸钾加热制取氧气、煤燃烧、澄清的石灰水变浑浊。

2024年九年级化学开学第一课教案(精选篇)九年级化学开学第一课教案 1教学目标1.知识与技能(1)了解常见酸碱指示剂及其变色情况。

(2)了解几种常见的酸及酸的通性。

(3)认识浓硫酸的腐蚀性。

2.过程与方法(1)进一步认识和体验科学探究的过程。

(2)运用实验的方法获取信息,运用比较概括的方法对获取的信息进行加工。

3情感态度与价值观增强对化学现象的探究欲,培养善于合作、勤于思考的科学精神。

1.运用酸碱指示剂检验溶液的酸碱性。

2.浓硫酸的腐蚀性。

3.酸的化学性质。

1.酸碱指示剂的.变色情况。

2.酸的化学性质。

教学工具白醋、苹果汁、石灰水、盐酸、氢氧化钠溶液、酚酞溶液、石蕊溶液、试管(若干)、牵牛花、万寿菊、蝴蝶兰花、玫瑰、月季、紫甘蓝、硫酸、玻璃棒等。

教学过程在日常生活中,你听说过、接触过酸和碱吗?接触过的酸有:碳酸、醋酸、盐酸、硫酸;碱有:氨水、石灰水、烧碱。

用什么较简单的方法区分酸和碱呢?请同学们做教材P50实验10-1,交流实验结果。

请同学们阅读并理解教材P51内容,归纳什么叫指示剂?指示剂遇酸和碱溶液变色有什么规律?石蕊试液遇酸溶液变红,遇碱溶液变蓝;酚酞溶液遇酸溶液不变色,遇碱溶液变红。

请同学讨论白醋、石灰水、盐酸、氢氧化钠溶液这4种物质中,哪些可能是酸溶液,哪些可能是碱溶液。

白醋,盐酸是酸溶液;石灰水,氢氧化钠是碱溶液。

检验溶液酸碱性的方法:取少量溶液,滴入几滴石蕊试液,若溶液呈红色,则说明该溶液为酸性溶液,若溶液呈蓝色,则说明该溶液为碱性溶液。

酸碱指示剂的种类很多,不只是石蕊试液和酚酞试液。

在日常生活中指示剂随处可见,同学们可通过后面的活动体验一下。

请同学们按教材P51“探究”进行实验,并做好实验记录。

实验完成后请各组同学展示你们的实验成果。

通过上述实验你们有什么新的发现和想法?有一些花可作指示剂,如牵牛花、蝴蝶兰花、玫瑰、紫甘蓝。

上面我们学习了酸碱指示剂,并熟悉了几种酸和碱,下面我们重点探讨几种常见酸的性质和用途。