2011年温州人口普查数据

- 格式:doc

- 大小:83.00 KB

- 文档页数:3

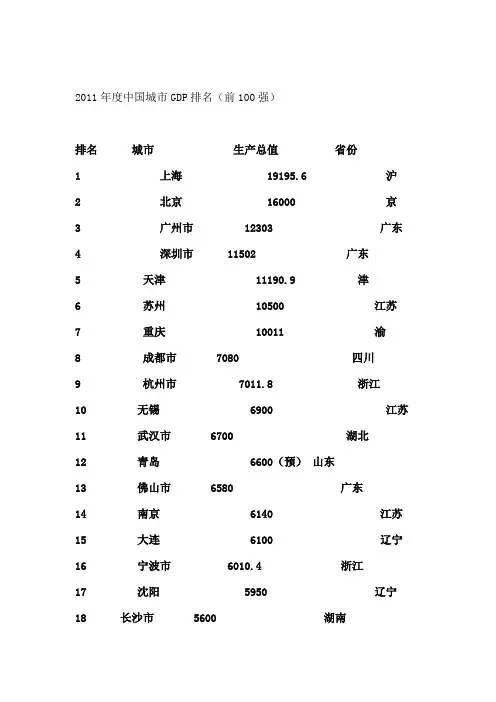

2011年度中国城市GDP排名(前100强)排名城市生产总值省份1 上海 19195.6 沪2 北京 16000 京3 广州市 12303 广东4 深圳市 11502 广东5 天津 11190.9 津6 苏州 10500 江苏7 重庆 10011 渝8 成都市 7080 四川9 杭州市 7011.8 浙江10 无锡 6900 江苏11 武汉市 6700 湖北12 青岛 6600(预)山东13 佛山市 6580 广东14 南京 6140 江苏15 大连 6100 辽宁16 宁波市 6010.4 浙江17 沈阳 5950 辽宁18 长沙市 5600 湖南19 唐山 5400 河北20 烟台 4900 山东21 郑州市 4900 河南22 东莞市 4735 广东23 济南 4400 山东24 哈尔滨 4272 黑龙江25 泉州市 4270 福建26 南通 4100 江苏27 长春 4040 吉林28 石家庄 4000 河北29 西安市 3864.2 陕西30 福州市 3705 福建31 大庆 3700 黑龙江32 徐州 3600 江苏33 常州 3600 江苏34 合肥市 3600 安徽35 潍坊 3450(预)山东36 温州市 3337.1 浙江37 淄博 3280 山东38 绍兴市 3200 浙江39 鄂尔多斯 3000 内蒙古40 包头市 2950(预)内蒙古41 济宁 2820(预)山东42 盐城 2760 江苏43 洛阳市 2723 河南44 临沂 2700 山东45 嘉兴市 2668.1 浙江46 东营 2650(预)山东47 扬州 2630 江苏48 南昌市 2610 江西49 台州市 2610(预)浙江50 沧州 2600 河北451 邯郸 2600 河北52 厦门市2527 福建53 昆明市2500 云南54 鞍山 2444 辽宁55 保定 2400 河北56 泰州 2400 江苏57 金华市 2400 浙江58 镇江 2300 江苏59 吉林 2278 吉林60 榆林市 2210 陕西61 南阳市 2200 河南62 中山市 2190 广东63 南宁市 2190 广西64 呼和浩特2165 内蒙古65 泰安 2150(预)山东66 宜昌市2140.6 湖北67 襄阳市2132.2 湖北(2010年排名第75)68 威海 2100(预)山东69 惠州市2097 广东70 太原 2050 山西171 德州 1950 山东72 岳阳市1900 湖南73 江门市1830.6 广东74 聊城 1830(预)山东75 常德市1800 湖南76 滨州 1780 山东77 漳州市1768.9 福建78 乌鲁木齐1700 新疆79 淮安 1668 江苏80 廊坊 1650 河北81 湛江市1650 广东82 茂名市1625 广东83 芜湖市1600 安徽84 枣庄 1560 山东85 平顶山市1560 河南86 安阳市1560 河南87 许昌市1550 河南88 株洲市1550 湖南89 柳州市1543 广西90 湖州市 1520 浙江91 焦作市 1490 河南92 通辽市 1459 内蒙古93 新乡市 1450(预)河南94 菏泽 1440(预)山东95 邢台 1426 河北96 汕头市1425 广东97 衡阳市1420 湖南98 周口市 1417.4 河南99 连云港 1410 江苏100 珠海市 1403 广东排名.城市 GDP 增幅1.广州 12560.7亿12.7%2.深圳11358.3亿10.5%3.佛山 6788.2亿 13.9%4.东莞 4698.9亿 9.2%5.中山 2225.3亿 14.3%6.惠州 2172.8亿 15.3%7.江门 1879.4亿 11.9%8.茂名 1789.0亿 10.2%9.湛江 1701.4亿 12.1%10.汕头 1433.8亿12.5%11.珠海 1418.5亿13.2%12.肇庆 1291.2亿17.1%13.清远1268.7亿17.2%14.揭阳 1237.7亿16.7%15.阳江 797.1亿16.1%16.韶关 779.7亿13.0%17.梅州 724.8亿14.8%18.潮州 656.1亿14.2%19.河源575.6亿15.4%20.汕尾 553.7亿14.7%21.云浮 481.3亿16.7%2011年广佛各区GDP排名2011年各区GDP/面积/人口(佛山)顺德区 2263.93 806平方公里 247万人(广州)天河区 2138 96平方公里 143万(佛山)南海区 2088.61 1100平方公里 256万人(广州)越秀区 1864 33平方公里 115万(广州)萝岗区 1602 393平方公里 37万(广州)番禺区 1235 786平方公里 176万(佛山)禅城区 1203.84 154.68平方公里 110万人(广州)白云区 1058 795平方公里 222万(广州)海珠区 872 90平方公里 159万(广州)花都区 755 970平方公里94万(广州)荔湾区 692 59平方公里 90万(广州)增城市 673 1616平方公里 103万(佛山)三水区 670.71 860平方公里 66万人(广州)黄埔区 614 90平方公里 45万(广州)南沙区 571 527平方公里 26万(佛山)高明区 521.99 960平方公里 42万人(广州)从化市 223 1970平方公里 59万1.滨海新区6200亿天津2.浦东新区5400亿上海3.朝阳区3100亿北京4.海淀区3077亿北京5.宝安区3269.52亿(不含光明新区2887.83亿)深圳6.昆山市2430亿苏州7.江阴市2320亿无锡8.南山区2300亿深圳9.顺德区2263.9亿佛山10.天河区2138.73亿广州11.龙岗区2125亿(含坪山新区)深圳12.西城区2100亿北京13.福田区2098.63亿深圳14.南海区2089亿佛山15.越秀区1860亿广州16.张家港1854亿苏州17.常熟市1720亿苏州18.萝岗区1602.9亿广州19.两江新区1600亿重庆20.闵行区1483亿上海21.萧山区1446.78亿22.武进区1375亿23.东城区1300亿24.金州区1260亿25.番禹区1235.78亿26.黄浦区1250亿27.禅城区1203.8亿28.吴江市1185亿29.罗湖区1150100亿以上的镇街15个,200亿以上的镇街5个,300亿以上的镇街1个,东莞太强悍!![粤东] 2011年广东各市人均GDP排名!!!!!人均GDP, 广东2011年广东各市人均GDP排名!!!!!321.png (29.36 KB)广州/深圳/佛山。

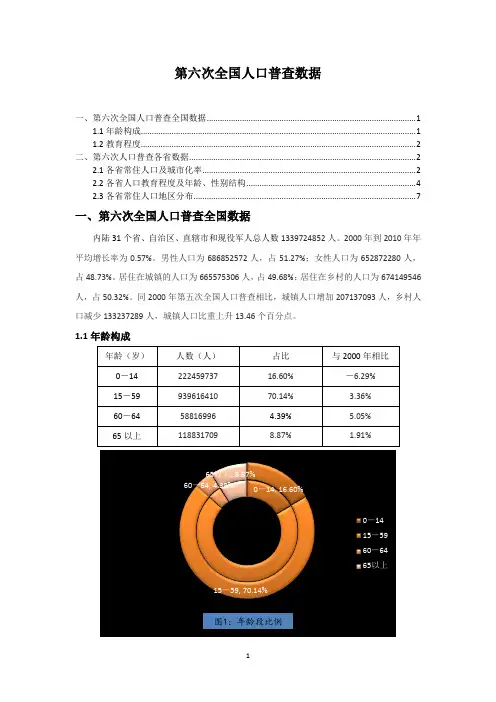

第六次全国人口普查数据一、第六次全国人口普查全国数据 (1)1.1年龄构成............................................................................................................................. 1 1.2教育程度............................................................................................................................. 2 二、第六次人口普查各省数据 . (2)2.1各省常住人口及城市化率 ................................................................................................. 2 2.2各省人口教育程度及年龄、性别结构 ............................................................................. 4 2.3各省常住人口地区分布 .. (7)一、第六次全国人口普查全国数据内陆31个省、自治区、直辖市和现役军人总人数1339724852人。

2000年到2010年年平均增长率为0.57%。

男性人口为686852572人,占51.27%;女性人口为652872280人,占48.73%。

居住在城镇的人口为665575306人,占49.68%;居住在乡村的人口为674149546人,占50.32%。

同2000年第五次全国人口普查相比,城镇人口增加207137093人,乡村人口减少133237289人,城镇人口比重上升13.46个百分点。

1.1年龄构成0-14, 16.60%15-59, 70.14%60-64, 4.39%65以上, 8.87%0-1415-5960-6465以上图1:年龄段比例图1.2教育程度二、第六次人口普查各省数据2.1各省常住人口及城市化率大学, 9.64%高中, 15.15%初中, 41.88%小学, 28.92%文盲, 4.41%大学高中初中小学文盲图2:教育程度构成比例图2.2各省人口教育程度及年龄、性别结构2.3各省常住人口地区分布(单位万人)注:北京常住人口中,外省市来京人员为704.5万人,占常住人口的35.9%。

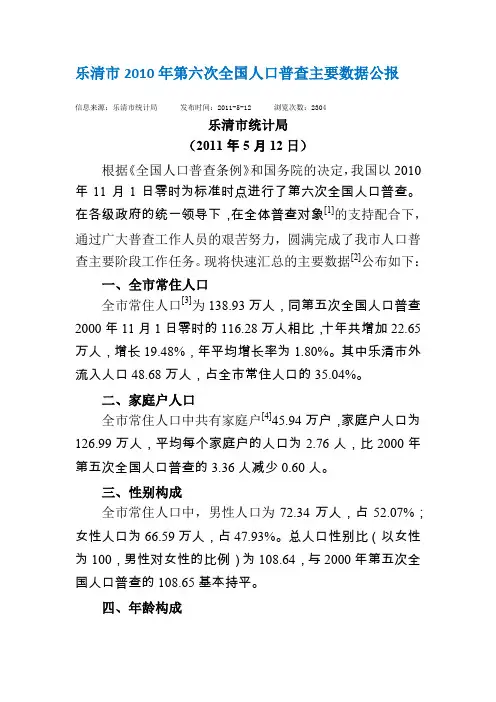

乐清市2010年第六次全国人口普查主要数据公报信息来源:乐清市统计局发布时间:2011-5-12 浏览次数:2304乐清市统计局(2011年5月12日)根据《全国人口普查条例》和国务院的决定,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查。

在各级政府的统一领导下,在全体普查对象[1]的支持配合下,通过广大普查工作人员的艰苦努力,圆满完成了我市人口普查主要阶段工作任务。

现将快速汇总的主要数据[2]公布如下:一、全市常住人口全市常住人口[3]为138.93万人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的116.28万人相比,十年共增加22.65万人,增长19.48%,年平均增长率为1.80%。

其中乐清市外流入人口48.68万人,占全市常住人口的35.04%。

二、家庭户人口全市常住人口中共有家庭户[4]45.94万户,家庭户人口为126.99万人,平均每个家庭户的人口为2.76人,比2000年第五次全国人口普查的3.36人减少0.60人。

三、性别构成全市常住人口中,男性人口为72.34万人,占52.07%;女性人口为66.59万人,占47.93%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为108.64,与2000年第五次全国人口普查的108.65基本持平。

四、年龄构成全市常住人口中,0-14岁人口为21.59万人,占15.54%;15-59岁人口为102.08万人,占73.47%;60岁及以上人口为15.26万人,占10.99%,其中65岁及以上人口为10.50万人,占7.56%。

同2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降6.23个百分点,15-59岁人口的比重上升5.39个百分点,60岁及以上人口的比重上升0.84个百分点,65岁及以上人口的比重上升0.28个百分点。

五、受教育程度全市常住人口中,具有大学(指大专以上)文化程度的人口为9.23万人;具有高中(含中专)文化程度的人口为19.89万人;具有初中文化程度的人口为51.15万人;具有小学文化程度的人口为39.70万人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

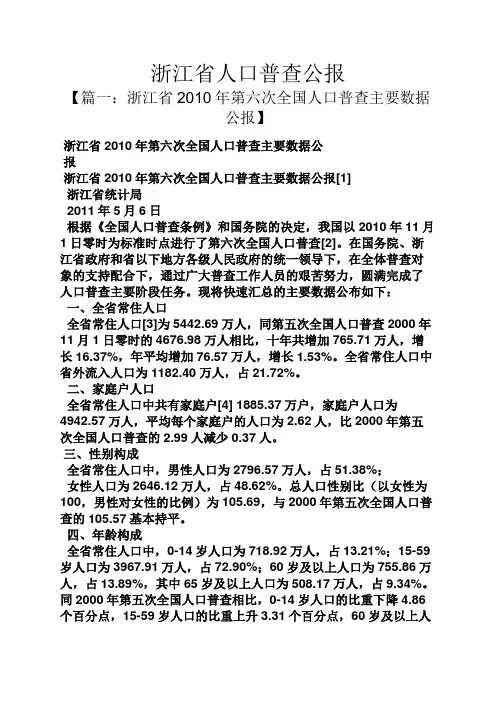

浙江省人口普查公报【篇一:浙江省2010年第六次全国人口普查主要数据公报】浙江省2010年第六次全国人口普查主要数据公报浙江省2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1]浙江省统计局2011年5月6日根据《全国人口普查条例》和国务院的决定,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查[2]。

在国务院、浙江省政府和省以下地方各级人民政府的统一领导下,在全体普查对象的支持配合下,通过广大普查工作人员的艰苦努力,圆满完成了人口普查主要阶段任务。

现将快速汇总的主要数据公布如下:一、全省常住人口全省常住人口[3]为5442.69万人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的4676.98万人相比,十年共增加765.71万人,增长16.37%,年平均增加76.57万人,增长1.53%。

全省常住人口中省外流入人口为1182.40万人,占21.72%。

二、家庭户人口全省常住人口中共有家庭户[4] 1885.37万户,家庭户人口为4942.57万人,平均每个家庭户的人口为2.62人,比2000年第五次全国人口普查的2.99人减少0.37人。

三、性别构成全省常住人口中,男性人口为2796.57万人,占51.38%;女性人口为2646.12万人,占48.62%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.69,与2000年第五次全国人口普查的105.57基本持平。

四、年龄构成全省常住人口中,0-14岁人口为718.92万人,占13.21%;15-59岁人口为3967.91万人,占72.90%;60岁及以上人口为755.86万人,占13.89%,其中65岁及以上人口为508.17万人,占9.34%。

同2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降4.86个百分点,15-59岁人口的比重上升3.31个百分点,60岁及以上人口的比重上升1.54个百分点,65岁及以上人口的比重上升0.50个百分点。

四川省乐山市井研县实验中学高三地理测试题含解析一、选择题(每小题2分,共52分)1. “全球变暖”已成为不争的事实,越来越多的证据表明,与之相伴随的还有“全球变暗”,即地球大气层中的悬浮颗粒物增加,云层变厚,能够直接到达地球表面的阳光逐渐减少,地区因此而变得越来越“暗”。

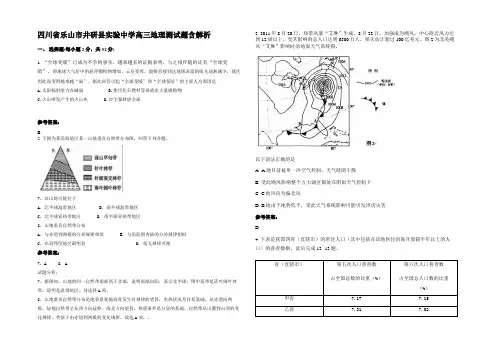

据此回答引起“全球变暖”和“全球变暗”的主要人为原因是A.太阳辐射能力在减弱B.使用化石燃料等排放出大量微粒物C.火山喷发产生的火山灰D.沙尘暴肆虐全球参考答案:B2. 下图为某沿海地区某一山地垂直自然带分布图,回答下列各题。

7. 该山地可能位于A. 北半球温带地区B. 南半球温带地区C. 北半球亚热带地区D. 南半球亚热带地区8. 山地垂直自然带分布A. 与赤道到两极的分异规律相似B. 与沿海到内陆的分异规律相似C. 在高纬度地区最明显D. 毫无规律可循参考答案:7. A 8. A试题分析:7. 据图知,山地的同一自然带南部高于北部,说明南部向阳,表示北半球;图中基带是落叶阔叶林带,说明是温带地区。

故选择A项。

8. 山地垂直自然带分布是地表景观随高度发生有规律的更替,水热状况差异是基础。

从赤道向两极,陆地自然带呈东西方向延伸,南北方向更替,热量条件是分异的基础。

自然带从山麓到山顶的变化规律,类似于由赤道到两极的变化规律。

故选A项。

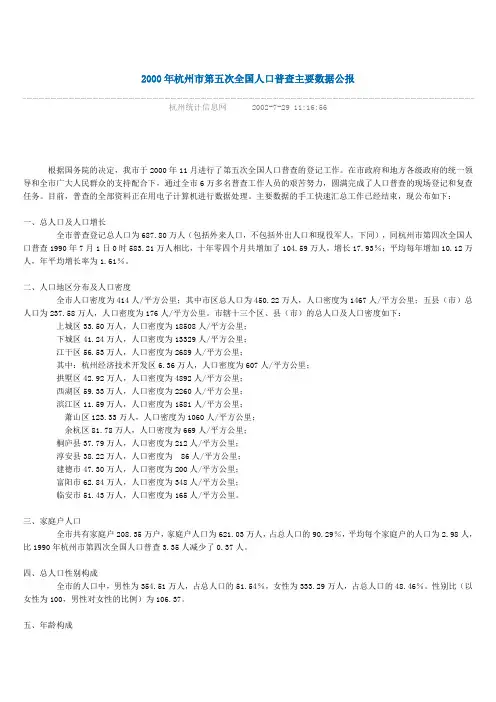

.3. 2011年8月20日,热带风暴“艾琳”生成。

8月22日,加强成为飓风,中心附近风力达到12级以上。

受其影响的总人口达到6500万人,损失估计超过100亿美元。

图2为北美飓风“艾琳”影响时的地面天气系统图。

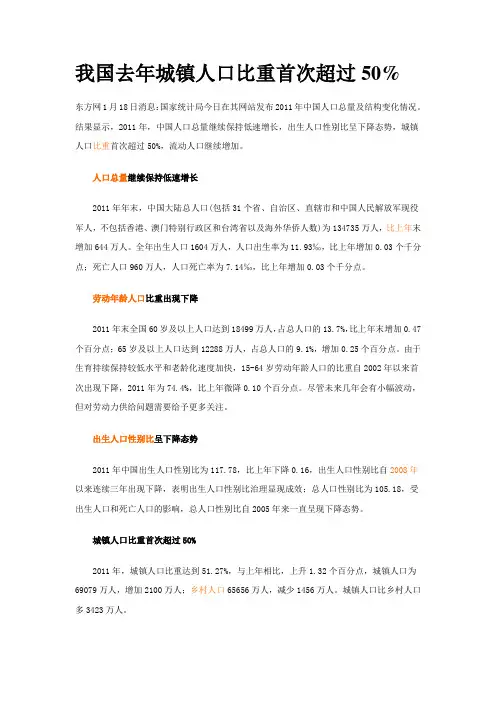

以下说法正确的是A. A地目前被单一冷空气控制,天气晴朗干燥B. 受此飓风影响整个五大湖区都处在阴雨天气控制下C. C地风向为偏北风D. B地由于地势低平,受此天气系统影响可能引发洪涝灾害参考答案:D4. 下表是我国四省(直辖市)的常住人口(其中包括在该地居住的离开原籍半年以上的人口)的普查数据,读后完成12--13题。

2000年杭州市第五次全国人口普查主要数据公报杭州统计信息网2002-7-29 11:16:56根据国务院的决定,我市于2000年11月进行了第五次全国人口普查的登记工作。

在市政府和地方各级政府的统一领导和全市广大人民群众的支持配合下,通过全市6万多名普查工作人员的艰苦努力,圆满完成了人口普查的现场登记和复查任务。

目前,普查的全部资料正在用电子计算机进行数据处理。

主要数据的手工快速汇总工作已经结束,现公布如下:一、总人口及人口增长全市普查登记总人口为687.80万人(包括外来人口,不包括外出人口和现役军人,下同),同杭州市第四次全国人口普查1990年7月1日0时583.21万人相比,十年零四个月共增加了104.59万人,增长17.93%;平均每年增加10.12万人,年平均增长率为1.61%。

二、人口地区分布及人口密度全市人口密度为414人/平方公里;其中市区总人口为450.22万人,人口密度为1467人/平方公里;五县(市)总人口为237.58万人,人口密度为176人/平方公里。

市辖十三个区、县(市)的总人口及人口密度如下:上城区33.50万人,人口密度为18508人/平方公里;下城区41.24万人,人口密度为13329人/平方公里;江干区56.53万人,人口密度为2689人/平方公里;其中:杭州经济技术开发区6.36万人,人口密度为607人/平方公里;拱墅区42.92万人,人口密度为4892人/平方公里;西湖区59.33万人,人口密度为2260人/平方公里;滨江区11.59万人,人口密度为1581人/平方公里;萧山区123.33万人,人口密度为1060人/平方公里;余杭区81.78万人,人口密度为669人/平方公里;桐庐县37.79万人,人口密度为212人/平方公里;淳安县38.22万人,人口密度为86人/平方公里;建德市47.30万人,人口密度为200人/平方公里;富阳市62.84万人,人口密度为348人/平方公里;临安市51.43万人,人口密度为165人/平方公里。

我国去年城镇人口比重首次超过50% 东方网1月18日消息:国家统计局今日在其网站发布2011年中国人口总量及结构变化情况。

结果显示,2011年,中国人口总量继续保持低速增长,出生人口性别比呈下降态势,城镇人口比重首次超过50%,流动人口继续增加。

人口总量继续保持低速增长2011年年末,中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)为134735万人,比上年末增加644万人。

全年出生人口1604万人,人口出生率为11.93‰,比上年增加0.03个千分点;死亡人口960万人,人口死亡率为7.14‰,比上年增加0.03个千分点。

劳动年龄人口比重出现下降2011年末全国60岁及以上人口达到18499万人,占总人口的13.7%,比上年末增加0.47个百分点;65岁及以上人口达到12288万人,占总人口的9.1%,增加0.25个百分点。

由于生育持续保持较低水平和老龄化速度加快,15-64岁劳动年龄人口的比重自2002年以来首次出现下降,2011年为74.4%,比上年微降0.10个百分点。

尽管未来几年会有小幅波动,但对劳动力供给问题需要给予更多关注。

出生人口性别比呈下降态势2011年中国出生人口性别比为117.78,比上年下降0.16,出生人口性别比自2008年以来连续三年出现下降,表明出生人口性别比治理显现成效;总人口性别比为105.18,受出生人口和死亡人口的影响,总人口性别比自2005年来一直呈现下降态势。

城镇人口比重首次超过50%2011年,城镇人口比重达到51.27%,与上年相比,上升1.32个百分点,城镇人口为69079万人,增加2100万人;乡村人口65656万人,减少1456万人。

城镇人口比乡村人口多3423万人。

流动人口继续增加2011年,全国人户分离的(居住地和户口登记地所在乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的)人口为2.71亿,比上年增加977万人;其中,流动人口(人户分离人口中不包括市辖区内人户分离的人口)为2.30亿,比上年增加828万人。

世界上最有钱的国家之中国最富20大城市排行榜(2010年)第1名:山东潍坊世界风筝之都!潍坊是山东半岛核心城市之一。

地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉,胶济铁路横贯市境东西,是半岛城市群地理中心。

地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。

中国新二线城市,是中国最具投资潜力和发展活力的新兴经济强市,经济发达。

是国家确定的中欧城镇化伙伴关系城市、联合国水环境示范城市、国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、全国首批中美低碳生态试点城市等。

第2名:广东东莞东莞市(官方外文名称为Dongguan,传统粤语外文名称为Tungkun)是中国广东省下辖的一个地级市,该市西临珠江口,与广州市、深圳市、惠州市接壤。

东莞为“广东四小虎”之一,更是国际加工业的重要一员。

东莞1985年撤县建市,1988年升格为地级市,现辖28个镇、4个街道办事处,386个村委会、205个居委会。

全市总面积2465平方公里,截至2008年底,常住人口694.98万人,其中本地户籍人口174.87万人,外来常住人口520.11万人。

截至2011年,港澳同胞约100万人,海外华侨约30万人,是著名的侨乡。

第3名:江苏苏州苏州自有文字记载以来的历史已有4000多年,公元前514年建城,是中国重点风景旅游城市,长江三角洲重要中心城市之一。

隋开皇九年(公元589年)始定名为苏州,以本网注明“来源:世界上最有钱的城市”的所有作品,版权均属于居外,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非居城西南的姑苏山得名。

苏州是江苏的经济、对外贸易、工商业和物流中心,也是重要的文化、艺术、教育和交通中心。

苏州是江苏人口最多的城市,同时也是经济最发达、现代化程度最高的城市。

第4名:广东佛山佛山简称“禅”,是一座历史悠久的文化名城,是中华人民共和国广东省下辖的一个地级市,广东第三大城市,1951年6月26日成立。

2011年温州市国民经济和社会发展统计公报发布时间:2012-03-30温州市统计局国家统计局温州调查队(2012年3月29日)2011年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,坚持以科学发展观为统领,积极化解国内外经济环境变化带来的不利影响,在攻坚克难中继续前进。

一年来,认真贯彻落实中央宏观调控政策措施,以转型升级为主线,围绕建设“三生融合〃幸福温州”,强力实施“大投入、大建设、大发展”战略,强化投入,优化环境,统筹城乡,保障民生,全市经济和社会保持平稳较快较好发展,实现了“十二五”发展的良好开局。

一、综合初步核算,2011年全市生产总值3350.87亿元,比上年增长9.5%。

其中,第一产业增加值107.01亿元,增长 2.0%;第二产业增加值1750.65亿元,增长10.3%;第三产业增加值1493.21亿元,增长9.0%。

按户籍人口计算,人均地区生产总值42278元,增长8.2%(按年平均汇率折算6546美元)。

国民经济三次产业结构为3.2:52.2:44.6,第三产业比重较上年上升0.2个百分点。

财政收入占GDP比重为14.5%,比上年上升0.4个百分点。

民营经济占全市国民经济比重达到81.9%。

全年居民消费价格比上年上涨 6.1%,其中食品类和居住类涨幅较大,分别上涨11.8%和7.0%;医疗保健和个人用品类上涨5.2%,家庭设备用品及维修服务类上涨4.6%,烟酒类上涨2.8%,交通通信类和娱乐教育文化用品及服务类均上涨1.9%,衣着类上涨1.7%。

全年工业品出厂价格上涨2.5%,原材料、燃料、动力购进价格上涨7.4%。

全年新增城镇就业岗位12.29万个,下岗失业人员再就业人数2.30万人,分别增长22.5%和14.9%;年末城镇登记失业人数2.64万人,城镇登记失业率为2.18%,比上年末下降0.18个百分点。

全年培训农村劳动力4.73万人,实现转移就业2.45万人。

二、固定资产投资和房地产业2011年,全社会固定资产投资1751.52亿元,比上年增长89.2%;投资率为52.3%,比上年的31.7%提高20.6个百分点。

温州人口总量变化、人口年龄结构、家庭规模的变化2011年05月09日温州市统计局召开新闻发布会,公布了温州市第六次全国人口普查主要数据。

据悉,我市目前常住人口为912.21万人,人口数量仍居浙江省之首。

与2000年的“五普”相比,我市人口发展变化在十年内呈现出十大特点。

·人口总量仍处于高增长期十年来,我市常住人口以1.9%的速度递增,高于全国1.33个百分比,高于全省0.37个百分比,常住人口突破900万。

为我市经济社会发展提供了必须的劳动力资源。

·家庭户规模继续呈小型化趋势平均每个家庭户的人口比比“五普”减少0.59人,比全国平均水平低0.34人。

显示出,迁移流动人口增加、年轻人婚后独立居住和居住条件改善等因素,使家庭结构发生明显变化。

·市外流入人口大量增加近十年,我市仍是流入人口高增长期,也是全省省外流入人口最多的城市。

通俗的讲,目前我市每10个人中就有3个是省外来人员,每3个人中就有1个是新温州人。

江西,贵州、安徽、湖北、四川等5省是我市流入人口的主要源地。

·城镇人口比重进一步提高由于流入人口集中在中心镇,十年里我市城镇人口比重快速提高,比“五普”上升14.6个百分比,比全国水平高16.3个百分比,比全省高出4.4个百分比。

接下来,我市提高城镇化发展水平任务更为艰巨。

·市民受教育程度明显提高十年来,我市人口文化程度越高增长越快,低文化程度比重明显明显下降。

与“五普”相比,我市每10万常住人口中,具有大学文化程度的人口增长2.1倍,高中文化程度人数增长37.2%,初中文化程度人数增长10.4%,小学文化程度人数下降24.2%。

·劳动力需求处于旺盛期外来人口的大量增加,不仅扩大了我市人口规模,也改变了我市人口年龄结构。

目前,15——64岁人口比“五普”增加了161.21万人,为我市提供和储备了丰富的劳动力资源。

·人口年龄结构已经步入老年期根据普查结果,按照国际标准,我市人口年龄结构已进入老年期。

2011年温州、杭州两市的宏观经济数据分析摘要:GDP、人均GDP、人均可支配收入是体现城市经济发展水平的重要宏观数据,本文通过比较温州和杭州两市的宏观经济数据,说明两市存在的差距,分析存在差距的原因,并提出相应的解决措施和政策建议。

关键词:GDP、人均GDP、人均可支配收入、温州模式、民营经济、个人收入、政府税收、个人所得税、工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入。

根据2011年温州市国民经济和社会发展统计公报和2011年杭州市国民经济和社会发展统计公报绘制的数据表格如下:从上表中明显可以看出,杭州的人均GDP是温州的两倍有余,但是人均可支配收入DPI却相差无几,为什么会出现这种现象?经调查分析,原因有以下三大方面:一、区位条件与科技、文化、人才方面的差异区位条件、历史传统和文化基础是区域经济发展的重要原因,也是区域经济差异的根源所在。

杭州是浙江省省会,全省政治、经济、科教和文化中心,副省级城市。

杭州地处长江三角洲南翼,杭州湾西端,钱塘江下游,京杭大运河南端,是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。

紧邻长三角中心城市上海给杭州带来了丰富的投资创业的机会,必然利于发展其高新技术产业、知识和技术密集型的先进制造业。

杭州显而易见的区位优势吸引了众多高新技术企业以及各专业各层次的人才,带动了杭州经济的高速发展,为杭州创造了丰富的财富,由于GDP是一个地域概念,是在其地域范围内运用生产要素生产的最终产品的市场价值,因而这些财富都将计入杭州GDP总量。

温州是我国首批14个沿海开放城市之一、首批13个农村改革试验区之一、全国城市综合配套改革试点城市之一,是最早跃入社会主义市场经济大潮的“弄潮儿”。

温州市地处浙南一隅,地理位置较为偏僻,距离上海、北京、广东等地较远,在300公里范围内也无省会城市,由于浙南山区的天然阻隔,与周边省份以及中原地区的交流与联系较为不便,交通条件直到近年来才逐步改善。

温州充分利用其地理位置偏僻的特点,灵活地运用和贯彻中央的政策,形成了独具特色的小气候,促进了当地民营经济的快速发展,造就了温州模式,成为当时乃至全国区域经济发展的典范。

2006年到2011年浙江省人口统计(以全省为总体,以各市为次总体)2006年浙江省人口变动抽样调查主要数据公报根据浙江省人民政府的决定,我省于2006年11月1日进行了全省5‰人口抽样调查工作。

这次调查是以全省为总体,以各市为次总体,采取分层、多阶段、整群概率比例的抽样方法。

最终样本单位为调查小区。

我省这次调查的常住人口为24.4万人,占全省常住人口的近5.0‰。

按照国家统计局的统一部署,在省政府和地方各级政府的统一领导下,在全省广大人民群众的密切支持配合下,经过全省三千名调查工作人员的艰苦努力,基本完成了人口变动抽样调查工作,现将主要数据公布如下:一、全省常住人口2006年11月1日零时,浙江省的常住人口为4976万人,年末全省常住人口为4980万人,与2005年末常住人口4898万人相比,增加了82万人,增长1.67%。

二、城乡构成全省年末常住人口中,居住在城镇的人口2813.7万人,占总人口的56.5%;居住在乡村的人口2166.3万人,占总人口的43.5%。

与2005年相比,城镇人口占总人口的比重上升了0.48个百分点。

三、性别构成全省年末常住人口中,男性为2511.4万人,占总人口的50.43%;女性为2468.6万人,占总人口的49.57%。

性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为101.74。

四、年龄构成全省年末常住人口中,0~14岁的人口为762.4万人,占总人口的15.31%;15~64岁的人口为3682.2万人,占总人口的73.94%;65岁及以上的人口为535.4万人,占总人口的10.75%。

与2005年相比,0~14岁人口的比重下降了0.50个百分点,65岁及以上人口的比重上升了0.19个百分点。

五、自然增长状况全省2005年11月1日至2006年10月31日,出生人口为50.78万人,死亡人口为26.75万人,自然增长人口24.03万人。

出生率为10.29‰,死亡率为5.42‰,自然增长率为4.87‰。

温州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报字体:[ 大中小] 日期:2011-05-10 08:29:10 浏览次数:2115 来源:“中国温州”政府门户网站温州市统计局(2011年5月9日)根据《全国人口普查条例》和国务院的决定,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查。

在各级政府的统一领导下,在全体普查对象[1]的支持配合下,通过广大普查工作人员的艰苦努力,圆满完成了我市人口普查主要阶段工作任务。

现将快速汇总的主要数据[2]公布如下:一、全市常住人口全市常住人口[3]为912.21万人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的755.80万人相比,十年共增加156.41万人,增长20.69%,年平均增长率为1.90%。

其中市外流入人口284.22万人,占全市常住人口的31.16%。

二、家庭户人口全市常住人口中共有家庭户[4]291.03万户,家庭户人口为804.03万人,平均每个家庭户的人口为2.76人,比2000年第五次全国人口普查的3.35人减少0.59人。

三、性别构成全市常住人口中,男性人口为479.74万人,占52.59%;女性人口为432.47万人,占47.41%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次全国人口普查的111.72下降为110.93。

四、年龄构成全市常住人口中,0-14岁人口为130.53万人,占14.31%;15-59岁人口为680.92万人,占74.64%;60岁及以上人口为100.76万人,占11.05%,其中65岁及以上人口为69.54万人,占7.62%。

同2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降5.49个百分点,15-59岁人口的比重上升4.81个百分点,60岁及以上人口的比重上升0.71个百分点,65岁及以上人口的比重上升0.31个百分点。

五、受教育程度全市常住人口中,具有大学(指大专以上)文化程度的人口为65.03万人;具有高中(含中专)文化程度的人口为115.04万人;具有初中文化程度的人口为334.44万人;具有小学文化程度的人口为267.99万人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

2006年到2011年浙江省人口统计(以全省为总体,以各市为次总体)2006年浙江省人口变动抽样调查主要数据公报根据浙江省人民政府的决定,我省于2006年11月1日进行了全省5‰人口抽样调查工作。

这次调查是以全省为总体,以各市为次总体,采取分层、多阶段、整群概率比例的抽样方法。

最终样本单位为调查小区。

我省这次调查的常住人口为24.4万人,占全省常住人口的近5.0‰。

按照国家统计局的统一部署,在省政府和地方各级政府的统一领导下,在全省广大人民群众的密切支持配合下,经过全省三千名调查工作人员的艰苦努力,基本完成了人口变动抽样调查工作,现将主要数据公布如下:一、全省常住人口2006年11月1日零时,浙江省的常住人口为4976万人,年末全省常住人口为4980万人,与2005年末常住人口4898万人相比,增加了82万人,增长1.67%。

二、城乡构成全省年末常住人口中,居住在城镇的人口2813.7万人,占总人口的56.5%;居住在乡村的人口2166.3万人,占总人口的43.5%。

与2005年相比,城镇人口占总人口的比重上升了0.48个百分点。

三、性别构成全省年末常住人口中,男性为2511.4万人,占总人口的50.43%;女性为2468.6万人,占总人口的49.57%。

性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为101.74。

四、年龄构成全省年末常住人口中,0~14岁的人口为762.4万人,占总人口的15.31%;15~64岁的人口为3682.2万人,占总人口的73.94%;65岁及以上的人口为535.4万人,占总人口的10.75%。

与2005年相比,0~14岁人口的比重下降了0.50个百分点,65岁及以上人口的比重上升了0.19个百分点。

五、自然增长状况全省2005年11月1日至2006年10月31日,出生人口为50.78万人,死亡人口为26.75万人,自然增长人口24.03万人。

出生率为10.29‰,死亡率为5.42‰,自然增长率为4.87‰。

温岭市2011年国民经济和社会发展统计公报温岭市统计局国家统计局温岭调查队(2012年2月28日)2011年全市以科学发展观为统领,以“加快转型、全面跨越”为主题,坚持“陆海联动、创新驱动、城市拉动、开放带动”,坚持调结构促转型谋发展、抓统筹惠民生保稳定,实现了经济社会稳定较快发展。

一、综合据初步核算,2011年全市678.62亿元,按可比价格计算,比上年增长9.6%。

其中第一产业增加值50.25亿元,比上年增长2.1%;第二产业增加值361.40亿元,增长11.1%;第三产业增加值266.97亿元,增长8.9%。

人均生产总值56736元,比上年增长8.9%,按现行年平均汇率计算的人均生产总值8784美元。

三次产业结构由上年的7.2∶53.4∶39.4调整为7.4∶53.3∶39.3,一产比重比上年提高0.2个百分点,二产、三产比重均降低0.1个百分点。

二、农业2011年农林牧渔业总产值91.63亿元,按可比价计算,比上年增长2.8%。

其中农业产值22.92亿元,增长2.5%;林业产值0.04亿元,下降22.7%;牧业产值7.50亿元,增长2.5%;渔业产值59.58亿元,增长3.1%。

全年农作物总播种面积52121公顷,比上年下降0.6%。

全市粮食作物播种面积25704公顷,比上年下降7.7%;全年粮食总产量15.36万吨,下降5.3%。

全市非粮作物播种面积26417公顷,比上年增长7.4%。

全年蔬菜产量46.38万吨,比上年增长16.6%;油料作物产量834吨,增长13.2%;甘庶产量15.84万吨,增长0.1%;果用瓜产量19.96万吨,增长4.4%,其中西瓜18.74万吨,增长4.0%;水果(包括果用瓜)产量28.16万吨,增长3.7%。

拥有中国名牌农产品1个,地理标志农产品1个,浙江名牌农产品6个,著名商标8个。

通过认证无公害农产品达57个,绿色食品36个,无公害农产品产地53个、产品57个。

2022-2023学年六上数学期末模拟试卷一、认真填一填。

1.小明512小时走56千米,他1小时走(________)千米,他每走1千米耗时(________)小时。

2.有三个自然数,它们相加或相乘都得到相同的结果,这三个自然数中最大的是_____. 3.用一根长12.56米的绳子围成一个圆,这个圆的半径是(______)米,它的面积是(___________)平方米.4.一个分数约分后是27,原来分数分子与分母的和是81,原来的分数是(______)。

5.2010年第六次全国人口普查结果显示,福建省人口总数达三千六百八十九万四千二百一十六人,这个数写作(________),省略万位后面的尾数约是(________)6.小光写一个大字用34分钟.照这样的速度,写16个大字要用________分钟。

7.把28颗糖平均分成7份,5份是()颗,是总数的() ()。

8.五(1)班有36名同学,老师让他们自己分成人数相等的若干小组,要求组数大于3,小于10。

有(______)种分组方法。

9.30的是(____),(____)的是30。

10.5的倒数是________,13的倒数是________.二、是非辨一辨。

11.20度的角在5倍的放大镜下,看到的是100度.(____)12.复式折线统计图便于表示两个量的变化趋势。

(______)13.单独做一项工程,甲用的时间比乙多,甲和乙的工作效率比是3∶1.(______)14.把一条绳子连续对折2次,对折后的每段长度是这条绳子的.(_______)15.用两根长度都是31.4m的铁丝分别围出一个正方形和圆,它们的面积一样大。

(________)16.10克盐溶于100克水中,盐占盐水的111.(______)三、细心选一选。

请把正确答案的序号填在括号里。

17.甲、乙、丙、丁四人参加某次电脑技能比赛.甲、乙两人的平均成绩为a分,他们两人的平均成绩比丙的成绩低9分,比丁的成绩高3分,那么他们四人的平均成绩为()分.A.a+6 B.4a+1.5 C.4a+6 D.a+1.5 18.两地的实际距离是120 km,在比例尺为1∶2000000的一幅地图上,两地的距离是()cm。

温州人口总量变化、人口年龄结构、家庭规模的变化

2011年05月09日温州市统计局召开新闻发布会,公布了温州市第六次全国人口普查主要数据。

据悉,我市目前常住人口为912.21万人,人口数量仍居浙江省之首。

与2000年的“五普”相比,我市人口发展变化在十年内呈现出十大特点。

·人口总量仍处于高增长期

十年来,我市常住人口以1.9%的速度递增,高于全国1.33个百分比,高于全省0.37个百分比,常住人口突破900万。

为我市经济社会发展提供了必须的劳动力资源。

·家庭户规模继续呈小型化趋势

平均每个家庭户的人口比比“五普”减少0.59人,比全国平均水平低0.34人。

显示出,迁移流动人口增加、年轻人婚后独立居住和居住条件改善等因素,使家庭结构发生明显变化。

·市外流入人口大量增加

近十年,我市仍是流入人口高增长期,也是全省省外流入人口最多的城市。

通俗的讲,目前我市每10个人中就有3个是省外来人员,每3个人中就有1个是新温州人。

江西,贵州、安徽、湖北、四川等5省是我市流入人口的主要源地。

·城镇人口比重进一步提高

由于流入人口集中在中心镇,十年里我市城镇人口比重快速提高,比“五普”上升14.6个百分比,比全国水平高16.3个百分比,比全省高出4.4个百分比。

接下来,我市提高城镇化发展水平任务更为艰巨。

·市民受教育程度明显提高

十年来,我市人口文化程度越高增长越快,低文化程度比重明显明显下降。

与“五普”相比,我市每10万常住人口中,具有大学文化程度的人口增长2.1倍,高中文化程度人数增长37.2%,初中文化程度人数增长10.4%,小学文化程度人数下降24.2%。

·劳动力需求处于旺盛期

外来人口的大量增加,不仅扩大了我市人口规模,也改变了我市人口年龄结构。

目前,15——64岁人口比“五普”增加了161.21万人,为我市提供和储备了丰富的劳动力资源。

·人口年龄结构已经步入老年期

根据普查结果,按照国际标准,我市人口年龄结构已进入老年期。

同时,老年化趋势还在逐步加快,但目前老年人口比重还略低于全国和全省。

原因是,以劳动年龄为主的外来人口迅速流入,一定程度上缓解了我市人口老年化趋势。

·出生人口性别比高居不下

我市常住人口中0-4周岁的人口性别比为128.4,其中普查年度出生人口性别比高达132.7,比“五普”高出4.5个百分比,比全国平均水平高出14.6个百分比。

出生人口性别比居高不下的原因,一方面是户籍出生人口性别比远高于正常水平,另一方面大量外来人口新生婴儿性别比的拉升,必须引起高度重视。

·人口密度提高加大资源环境压力

我市人口密度已达774人/平方公里,是全省的1.4倍。

如此高的人口密度,对社会公共服务需求提出更高要求,对我市资源环境承载压力也进一步加大。

·少数民族人口增加

居住我市的少数民族人口已有30.17万人,十年内增加了18.91万人。

全国56个民族中,我市已经有52个民族居住。

如下所示:

一、全市常住人口

全市常住人口[3]为912.21万人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的755.80万人相比,十年共增加156.41万人,增长20.69%,年平均增长率为1.90%。

其中市外流入人口284.22万人,占全市常住人口的31.16%。

二、家庭户人口

全市常住人口中共有家庭户[4]291.03万户,家庭户人口为804.03万人,平均每个家庭户的人口为2.76人,比2000年第五次全国人口普查的3.35人减少0.59人。

三、性别构成

全市常住人口中,男性人口为479.74万人,占52.59%;女性人口为432.47万人,占

47.41%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次全国人口普查的111.72下降为110.93。

四、年龄构成

全市常住人口中,0-14岁人口为130.53万人,占14.31%;15-59岁人口为680.92万人,占74.64%;60岁及以上人口为100.76万人,占11.05%,其中65岁及以上人口为69.54万人,占7.62%。

同2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降5.49个百分点,15-59岁人口的比重上升4.81个百分点,60岁及以上人口的比重上升0.71个百分点,65岁及以上人口的比重上升0.31个百分点。

五、城乡人口

全市常住人口中,居住在城镇的人口为602.20万人[6],占66.02%;居住在乡村的人口为310.01万人,占33.98%。

同2000年第五次全国人口普查相比,城镇人口增加213.25万人,乡村人口减少56.84万人,城镇人口比重上升14.56个百分点。

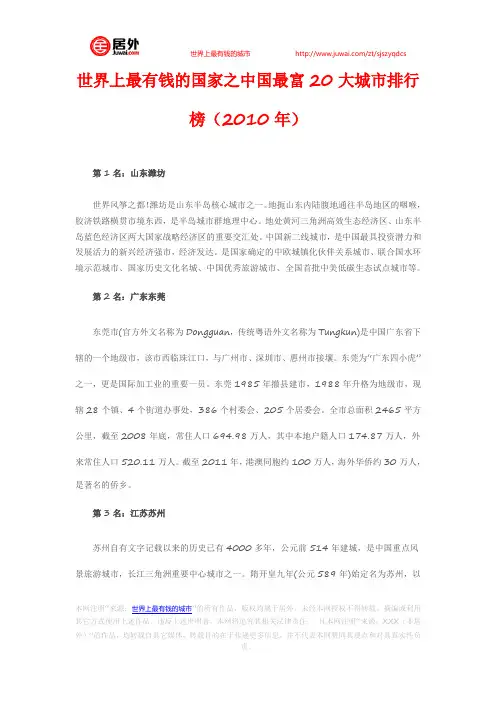

七、人口地区分布

注释:

[1] 普查登记的对象是指普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的港澳台居民和外籍人员。

[2] 本公报中数据均为初步汇总数。

[3]常住人口包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。

不包括长期居住在我市的港澳台居民和外籍人员。

[4] 家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。