语文版语文八年级上册第3课《星星变奏曲》“朦胧诗”作者的简介

- 格式:doc

- 大小:72.00 KB

- 文档页数:6

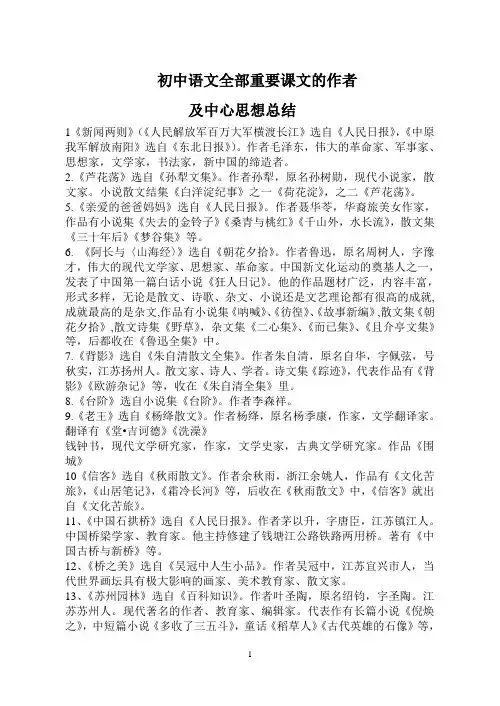

初中语文全部重要课文的作者及中心思想总结1《新闻两则》(《人民解放军百万大军横渡长江》选自《人民日报》,《中原我军解放南阳》选自《东北日报》)。

作者毛泽东,伟大的革命家、军事家、思想家,文学家,书法家,新中国的缔造者。

2.《芦花荡》选自《孙犁文集》。

作者孙犁,原名孙树勋,现代小说家,散文家。

小说散文结集《白洋淀纪事》之一《荷花淀》,之二《芦花荡》。

5.《亲爱的爸爸妈妈》选自《人民日报》。

作者聂华苓,华裔旅美女作家,作品有小说集《失去的金铃子》《桑青与桃红》《千山外,水长流》,散文集《三十年后》《梦谷集》等。

6. 《阿长与〈山海经〉》选自《朝花夕拾》。

作者鲁迅,原名周树人,字豫才,伟大的现代文学家、思想家、革命家。

中国新文化运动的奠基人之一,发表了中国第一篇白话小说《狂人日记》。

他的作品题材广泛,内容丰富,形式多样,无论是散文、诗歌、杂文、小说还是文艺理论都有很高的成就,成就最高的是杂文,作品有小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《二心集》、《而已集》、《且介亭文集》等,后都收在《鲁迅全集》中。

7.《背影》选自《朱自清散文全集》。

作者朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实,江苏扬州人。

散文家、诗人、学者。

诗文集《踪迹》,代表作品有《背影》《欧游杂记》等,收在《朱自清全集》里。

8.《台阶》选自小说集《台阶》。

作者李森祥。

9.《老王》选自《杨绛散文》。

作者杨绛,原名杨季康,作家,文学翻译家。

翻译有《堂•吉诃德》《洗澡》钱钟书,现代文学研究家,作家,文学史家,古典文学研究家。

作品《围城》10《信客》选自《秋雨散文》。

作者余秋雨,浙江余姚人,作品有《文化苦旅》,《山居笔记》,《霜冷长河》等,后收在《秋雨散文》中,《信客》就出自《文化苦旅》。

11、《中国石拱桥》选自《人民日报》。

作者茅以升,字唐臣,江苏镇江人。

中国桥梁学家、教育家。

他主持修建了钱塘江公路铁路两用桥。

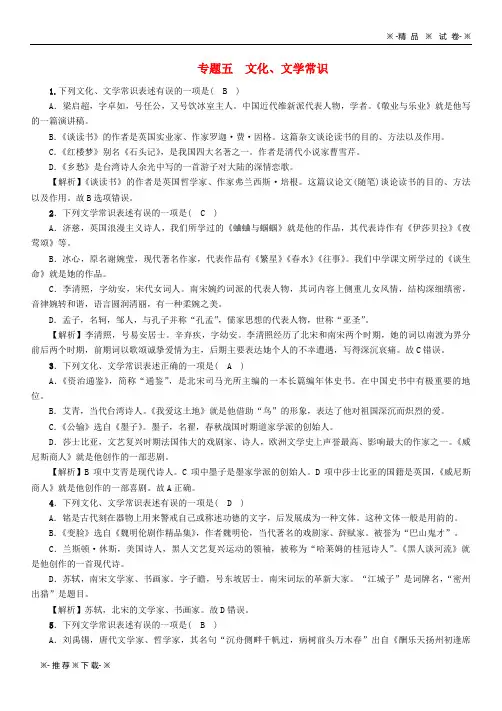

专题五文化、文学常识1.下列文化、文学常识表述有误的一项是( B )A.梁启超,字卓如,号任公,又号饮冰室主人。

中国近代维新派代表人物,学者。

《敬业与乐业》就是他写的一篇演讲稿。

B.《谈读书》的作者是英国实业家、作家罗迦·费·因格。

这篇杂文谈论读书的目的、方法以及作用。

C.《红楼梦》别名《石头记》,是我国四大名著之一。

作者是清代小说家曹雪芹。

D.《乡愁》是台湾诗人余光中写的一首游子对大陆的深情恋歌。

【解析】《谈读书》的作者是英国哲学家、作家弗兰西斯·培根。

这篇议论文(随笔)谈论读书的目的、方法以及作用。

故B选项错误。

2.下列文学常识表述有误的一项是( C )A.济慈,英国浪漫主义诗人,我们所学过的《蛐蛐与蝈蝈》就是他的作品,其代表诗作有《伊莎贝拉》《夜莺颂》等。

B.冰心,原名谢婉莹,现代著名作家,代表作品有《繁星》《春水》《往事》。

我们中学课文所学过的《谈生命》就是她的作品。

C.李清照,字幼安,宋代女词人。

南宋婉约词派的代表人物,其词内容上侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。

D.孟子,名轲,邹人,与孔子并称“孔孟”,儒家思想的代表人物,世称“亚圣”。

【解析】李清照,号易安居士。

辛弃疾,字幼安。

李清照经历了北宋和南宋两个时期,她的词以南渡为界分前后两个时期,前期词以歌颂诚挚爱情为主,后期主要表达她个人的不幸遭遇,写得深沉哀痛。

故C错误。

3.下列文化、文学常识表述正确的一项是( A )A.《资治通鉴》,简称“通鉴”,是北宋司马光所主编的一本长篇编年体史书。

在中国史书中有极重要的地位。

B.艾青,当代台湾诗人。

《我爱这土地》就是他借助“鸟”的形象,表达了他对祖国深沉而炽烈的爱。

C.《公输》选自《墨子》。

墨子,名翟,春秋战国时期道家学派的创始人。

D.莎士比亚,文艺复兴时期法国伟大的戏剧家、诗人,欧洲文学史上声誉最高、影响最大的作家之一。

《威尼斯商人》就是他创作的一部悲剧。

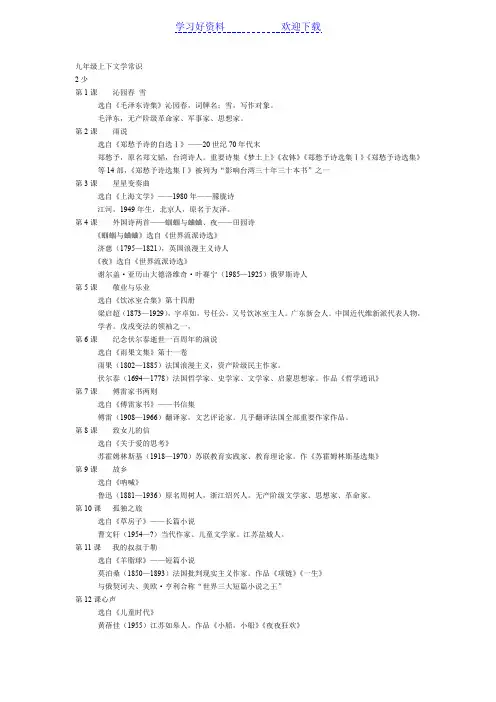

九年级上下文学常识2少第1课沁园春雪选自《毛泽东诗集》沁园春,词牌名;雪,写作对象。

毛泽东,无产阶级革命家、军事家、思想家。

第2课雨说选自《郑愁予诗的自选Ⅰ》——20世纪70年代末郑愁予,原名郑文韬,台湾诗人。

重要诗集《梦土上》《衣钵》《郑愁予诗选集Ⅰ》《郑愁予诗选集》等14部,《郑愁予诗选集Ⅰ》被列为“影响台湾三十年三十本书”之一第3课星星变奏曲选自《上海文学》——1980年——朦胧诗江河,1949年生,北京人,原名于友泽。

第4课外国诗两首——蝈蝈与蛐蛐、夜——田园诗《蝈蝈与蛐蛐》选自《世界流派诗选》济慈(1795—1821),英国浪漫主义诗人《夜》选自《世界流派诗选》谢尔盖·亚历山大德洛维奇·叶赛宁(1985—1925)俄罗斯诗人第5课敬业与乐业选自《饮冰室合集》第十四册梁启超(1873—1929),字卓如,号任公,又号饮冰室主人。

广东新会人。

中国近代维新派代表人物,学者。

戊戌变法的领袖之一,第6课纪念伏尔泰逝世一百周年的演说选自《雨果文集》第十一卷雨果(1802—1885)法国浪漫主义,资产阶级民主作家。

伏尔泰(1694—1778)法国哲学家、史学家、文学家、启蒙思想家。

作品《哲学通讯》第7课傅雷家书两则选自《傅雷家书》——书信集傅雷(1908—1966)翻译家,文艺评论家。

几乎翻译法国全部重要作家作品。

第8课致女儿的信选自《关于爱的思考》苏霍姆林斯基(1918—1970)苏联教育实践家、教育理论家。

作《苏霍姆林斯基选集》第9课故乡选自《呐喊》鲁迅(1881—1936)原名周树人,浙江绍兴人。

无产阶级文学家、思想家、革命家。

第10课孤独之旅选自《草房子》——长篇小说曹文轩(1954—?)当代作家、儿童文学家。

江苏盐城人。

第11课我的叔叔于勒选自《羊脂球》——短篇小说莫泊桑(1850—1893)法国批判现实主义作家。

作品《项链》《一生》与俄契诃夫、美欧·亨利合称“世界三大短篇小说之王”第12课心声选自《儿童时代》黄蓓佳(1955)江苏如皋人。

“朦胧诗”的主要作者80年代初被称为“朦胧诗人”的青年作者,一般都是“文革”期间就开始写诗的。

北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼五人,当时经常被看成是朦胧诗的代表作者(注:如作家出版社1986年出版了他们的诗合集《五人诗选》)。

他们都在《今天》上发表诗,并在围绕这一刊物所形成的集结中,表现了某些共同的诗歌追求。

因而后来也有将他们称为“今天诗群”的。

芒克、多多等在白洋淀“插队”就写过不少诗,芒克又是《今天》的主要创办者之一。

但在“朦胧诗”运动中,人们对他们所知不多。

这与他们在“朦胧诗”热潮中相对沉默,而他们“文革”间的创作又不被更多读者了解有关。

1985年《新诗潮诗集》(注:《新诗潮诗集》(内部交流,老木编选)上、下两册,由北京大学五四文学社编辑出版。

上册中收芒克、多多的诗各近三十首。

)的出版,芒克、多多等在“文革”中的诗才有较多的汇集。

另一值得考虑的因素是,多多等70年代的更带“个人性”特征的诗作,与当时的社会性情感和问题的诗歌主题存在距离。

他们的创作在时代潮流的选择中被“遮蔽”。

“文革”中的青年诗歌写作,在70年代末开始的社会反思潮流中,并不是所有的主题和表达方式,都会获得较充分的继续生长的条件。

除了上举的五人以外,70年代末才开始写作的梁小斌、王小妮等,这一时间也被归入“朦胧诗人”的行列。

舒婷1952年生于福建厦门市。

“文革”时曾在闽北山区“插队”,开始写诗和散文时,得到当时“流徙”在闽西北山区的诗人蔡其矫的指导。

70年代末,结识了北方的北岛等作者,成为《今天》的撰稿者,她的诗也开始广泛流传。

开始,诗界对她的态度也犹疑不决。

不过,在朦胧诗这些有争议的诗人中,她最先得到有限度的认可,也最先得到出版诗集的机会。

(注:舒婷的诗集主要有《双桅船》、《会唱歌的鸢尾花》,诗合集《舒婷顾城抒情诗选》、《五人诗选》等。

她的《双桅船》出版于1982年,并获得中国作协的第一届全国优秀新诗奖(19799~1982)。

而北岛、顾城、杨炼等在大陆正式出版第一部个人诗集,都要迟至1986年。

朦胧诗派及代表诗人简介朦胧诗派:70年代末80年代初出现的诗派,其代表人物有北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼等。

作为一个创作群体,“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。

关于朦胧诗曾在当时文坛引起论争。

“朦胧诗”精神内涵的三个层面是:一揭露黑暗和社会批判,二是在黑暗中寻找光明,反思与探求意识以及浓厚的英雄主义色彩,三是在人道主义基础上建立起来的对“人”的特别关注。

“朦胧诗”改写了以往诗歌单纯描摹“现实”与图解政策的传统模式,把诗歌作为探求人生的重要方式,在哲学意义上达到了前所未有的高度。

从某种意义上讲,“朦胧诗”的崛起,也是中国文学生命之树的崛起。

[8]北岛原名赵振开,笔名有“艾珊”、“石默”等。

原籍浙江湖州,1949年生于北京,是共和国的同龄人。

在20世纪70年代开始写诗。

1976年参加“天安门运动”,1979年在《诗刊》发表《回答》,这是他第一次公开发表的作品,从此成为当时最有影响,也最受年轻人喜爱的青年诗人之一。

在七八十年代之交,是朦胧诗最引人瞩目的时期,也是北岛诗歌创作的高峰期,他这时期的创作,最突出地表现出一种怀疑和否定的精神,被看作是这一诗歌流派最有代表性的诗人,也是当时最有争议的诗人。

80年代初,他的创作有过一个时期的中断,这与关于朦胧诗的论争有关,也与他自己的创作由于观念的变化而方法也有所调整有关。

出版有诗集《北岛诗选》(1986)、《五人诗选》(1986)等。

其中,《北岛诗选》获得中国作协全国第三届新诗诗集奖。

80年代末以后,他一直生活在欧美,并继续编辑文学刊物《今天》,90年代后,在欧美流浪,现居美国。

舒婷原名龚佩瑜,1952年6月6日生于福建泉州石码镇,长于厦门市鼓浪屿。

1966年(14岁),因阅读外国文学作品和在作文中有抒情表现而受到批评。

1969年(17岁)初中未毕业即下乡,到闽西北山区的上杭县插队落户,1971年开始写诗和散文,并得到当时被流放到闽西北山区的福建诗人蔡其矫的指导,其诗也在知青中流传。

《星星变奏曲》《外国诗两首》知识讲解梳理运用作者与背景《星星变奏曲》江河,原名于友泽,1949年生,北京人。

1968年高中毕业。

1980年在《上海文学》发表处女作《星星变奏曲》。

著有诗集《从这里开始》《太阳和它的反光》等。

江河是新时期朦胧诗的代表诗人之—。

他的诗作当中灌注了厚重的历史感。

以《纪念碑》等政治抒情诗和古代神话组诗《太阳和它的反光》赢得社会瞩目。

《星星变奏曲》写于1980年,是诗人首次发表的诗作。

诗人经历了十年“文革”浩劫,目睹了专制的残酷和人情、亲情的被毁灭,因此对“文革”时代的黑暗进行揭露和反抗。

回想暗夜如磐的年代,诗人倾诉着自己朴质的愿望,因此写下了《星星变奏曲》,寄托诗人美好的梦,也表达了诗人的苦闷与迷惘,这是诗人思考历史、人生和现实的表现。

《外国诗两首》约翰·济慈(1795-1821),英国浪漫主义诗人。

出身卑微,少年即成孤儿,生活贫困,做过医生助理。

自幼喜爱文学。

1816年发表处女作《哦,孤独》。

1817年出版第一部诗集《诗歌》,其中有名篇《蝈蝈与蛐蛐》,从此崭露头角。

他在短促的一生中留下不少著名的诗篇,如颂诗中的《夜莺颂》《希腊古瓮颂》《秋颂》《忧郁颂》,十四行诗《白天逝去了》等。

他的诗想象丰富,绚丽多彩,诗中有画,色彩感和立体感强,具有一种永恒的美,一如温柔、清丽而又梦幻般恬静的月光,洋溢着进步的自由精神和人类的崇高理想。

他主张诗人以“美的梦幻”“自由的想象”进行创作,表现“永恒的美的世界”。

他的诗对英国维多利亚时代的诗人、后来的唯美派诗人以及20世纪的意象派诗人都有很大影响。

诗人25岁宏才初展时,就不幸与世长辞。

他留下的墓志铭是:“这里安息着一个把名字写在水上的人。

”谢尔盖·亚历山德罗维奇·叶赛宁(1895-1925),俄罗斯诗人。

出身于农民家庭,教会师范学校毕业后,在莫斯科当店员和印刷厂校对员。

1916年在白俄军队服役,1917年二月革命后离开军队,加入左翼社会革命党人的战斗队。

江河《星星变奏曲》原文阅读优秀3篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、条据文书、策划方案、总结报告、党团资料、读书笔记、读后感、作文大全、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, documentary evidence, planning plans, summary reports, party and youth organization materials, reading notes, post reading reflections, essay encyclopedias, lesson plan materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!江河《星星变奏曲》原文阅读优秀3篇现代诗形式自由,意涵丰富,意象经营重于修辞运用,完全突破了古诗“温柔敦厚,哀而不怨”的特点,更加强调自由开放和直率陈述与进行“可感与不可感之间”的沟通。

江河《星星变奏曲》赏析星星变奏曲如果大地的每个角落都充满了光明谁还需要星星,谁还会在夜里凝望寻找遥远的安慰谁不愿意每天都是一首诗每个字都是一颗星像蜜蜂在心头颤动谁不愿意,有一个柔软的晚上柔软得像一片湖萤火虫和星星在睡莲丛中游动谁不喜欢春天,鸟落满枝头像星星落满天空闪闪烁烁的声音从远方飘来一团团白丁香朦朦胧胧如果大地的每个角落都充满了光明谁还需要星星,谁还会在寒冷中寂寞地燃烧寻找星星点点的希望谁愿意一年又一年总写苦难的诗每一首都是一群颤抖的星星像冰雪覆盖在心头谁愿意,看着夜晚冻僵僵硬得像一片土地风吹落一颗又一颗瘦小的星谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火涌出金黄的星星在天上的星星疲倦了的时候—升起去照亮太阳照不到的地方江河,原名于友泽,1949年生,北京人。

1971年高中毕业。

1980年在《上海文学》发表处女作《星星变奏曲》,著有诗集《从这里开始》《太阳和他的反光》等,是新时期朦胧诗的代表诗人之一。

他在诗作当中灌注了厚重的历史感,以《纪念碑》等政治抒情诗和古代神话组诗《太阳和它的反光》赢得社会瞩目。

整体把握江河是朦胧诗派的代表诗人之一,《星星变奏曲》是他的一首重要诗作。

胧诗是新时期一个非常重要的文学流派,是“文革”后期一群自我意识开始觉醒的青年,利用诗歌的形式对现实进行反思和追求诗歌独立的审美价值的产物。

这首《星星变奏曲》在诗歌主题、创作手法和诗歌技艺方面都体现了胧诗的一些典型特征。

这首抒情诗以“星星”象征光明,即诗意、春天、温暖、希望和自由等生活中最美好的东西,但诗中的“星星”又有其特定的情境和意味,即它所显现的不是阳光普照的光明,而是茫茫黑夜中闪现的点点光明,寄托了诗人在现实中执著追求的理想。

全诗由两个基本对称的诗节组成,每一节十六行,都以“如果……”的假设句起头,具有一气呵成的气势。

整首诗都以“星星”为主要意象并以假设为前提来抒情写意,展示现实与理想的背离,显示诗人对光明的渴求。

第一节的前四行,写人们抬头凝望星空,把星星当做遥远的安慰,这是因为黑暗笼罩了大地。

七年级(上)语文单元、课文总体目标------------------------------------------------------------------------------- 第一单元1《在山的那边》(诗歌)作者:王家新2《走一步,再走一步》(记叙文)作者:莫顿·亨特(美国作家)3《短文两篇》《蝉》作者:小思,现代香港作家《贝壳》作者:席慕容,现代台湾画家、作家(散文)4《紫藤罗瀑布》(抒情散文)作者:宗璞,现代原名冯钟璞5《童趣》(文言文)作者:沈复,字三白,清代文学家第二单元6《理想》(诗)作者:流沙河,原名余勋坦,当代诗人,散文家7《短文两篇》(随笔式散文)《行道树》作者:张晓风,台湾女作家当代《第一次真好》周素珊8《人生寓言》(寓言)作者,周国平当代9《我的信念》(自传文)作者:玛丽·居里,即居里夫人,波兰人10《论语十则》(文言文)作者:孔子,名丘,字仲尼,春秋时鲁国陬邑(zouyi)人第三单元11《春》(写景散文)作者:朱自清,原名朱自华,字佩弦,号秋实。

现代著名的散文家诗人,学者,民主战士。

12《济南的冬天》(写景散文)作者,老舍,原名舒庆春,字舍予现代著名作家13《夏感》(散文)作者:梁衡当代14《秋天》(诗)作者:何其芳,现代诗人15《古代诗歌四首》《观沧海》作者:曹操,字孟德三国《次北固山下》,作者王湾,唐代诗人《钱塘湖春行》,作者白居易,字乐天,晚年又叫香山居士,太原人。

唐代《天净沙·秋思》作者:马致远,元大都第四单元16《化石吟》(诗)作者:张锋17《看云识天气》(说明文)(自然现象)18《绿色蝈蝈》(说明文)(动物)作者:法布尔,法国19《月亮上的足迹》(说明文)作者:朱长超20《山市》(文言文),作者:蒲松龄明末清初第五单元21《风筝》(记叙文)作者:鲁迅,现代原名周树人,字豫才22《羚羊木雕》(记叙文)作者:张之路23《散步》(记叙性散文)作者:莫怀戚当代24《散文诗两首》(散文诗、新诗)《金色花》,作者:泰戈尔印度《荷叶母亲》,作者:冰心,原名谢婉莹,现代25《世说新语》两则(文言文)作者:刘义庆南朝第六单元26《皇帝的新装》(童话)作者:安徒生丹麦27《郭沫若诗两首》(新诗)作者:郭沫若,现代原名郭开贞28《女娲造人》(神话故事)作者:袁珂29《盲孩子和他的影子》(童话)作者:金波30《寓言四则》(寓言)七年级(下)语文单元、课文总体目标------------------------------------------------------------------------------- 第一单元1《从百草园到三味书屋》(回忆性散文)作者:鲁迅,现代原名周树人,字豫才2《爸爸的花儿落了》(回忆性散文)作者:林海音,现代台湾作家3《丑小鸭》(童话)作者:安徒生(丹麦)4《诗两首》(哲理诗)《假如生活欺骗了你》作者:普希金,俄国民族诗人《未选择的路》作者:弗罗斯特,美国诗人5《伤仲永》(文言文)作者:王安石,字介甫,号半山北宋第二单元6《黄河颂》(诗歌)作者:光未然现代7《最后一课》(小说)作者:都德,法国作家8《艰难的国运与雄健的国民》(议论性散文)作者:李大钊,民国字守常9《土地的誓言》(抒情性散文),作者:端木蕻(hong)良,原名曹汉文现代作家10《木兰诗》(乐府诗)选自宋代作者:郭茂倩宋代第三单元11《邓稼先》(人物传记)作者:杨振宁,美籍华裔12《闻一多先生的说和做》(散文)作者:臧克家,现代著名诗人13《音乐巨人贝多芬》(记叙文)有争议作者:何为当代14《福楼拜家的星期天》(记叙文)作者:莫泊桑,法国15《孙权劝学》(文言文)作者:司马光,字君实,北宋第四单元16《社戏》(小说)作者:鲁迅,现代原名周树人,字豫才17《安塞腰鼓》(抒情散文)作者:刘成章当代18《竹影》(艺术散文)作者:丰子恺,原名丰润现代画家、散文家、艺术教育家。

初中阶段语文常识之作者简介鲁迅(1881~1936),中国文学家、思想家、革命家和教育家。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,1881年9月25日诞生。

出身于破落封建家庭。

青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。

1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,希望用以改变国民精神。

1905—1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》《文化偏至论》等论文。

期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。

1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。

同年回国,先后在杭州、绍兴任教巴金(1904~2005.10.17),原名李尧棠、字芾甘,笔名佩竿、余一、王文慧等。

四川成都人。

1920年入成都外国语专门学校。

1923年从封建家庭出走,就读于上海和南京的中学。

1927年初赴法国留学,写成了处女作长篇小说《灭亡》,发表时始用巴金的笔名。

1928年底回到上海,从事创作和翻译。

从1929年到1937年中,创作了主要代表作长篇小说《激流三部曲》中的《家》,以及《海的梦》《春天里的秋天》《砂丁》《萌芽》(《雪》)《新生》《爱情的三部曲》(《雾》《雨》《电》)等中长篇小说,出版了《复仇》《将军》《神·鬼·人》等短篇小说集和《海行集记》《忆》《短简》等散文集。

以其独特的风格和丰硕的创作令人瞩目,被鲁迅称为“一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家”(《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》)。

其间任文化生活出版社总编辑,主编有《文季月刊》等刊物和《文学丛刊》等从书。

抗日战争爆发后,巴金在各地致力于抗日救亡文化活动,编辑《呐喊》。

《救亡日报》等报刊,创作有《家》的续集《春》和《秋》,长篇小说《抗战三部曲》(又名《火》),出版了短篇小说集《还魂草》、《小人小事》,散文集《控诉》和《龙·虎·狗》等。

在抗战后期和抗战结束后,巴金创作转向对国统区黑暗现实的批判,对行将崩溃的旧制度作出有力的控诉和抨击,艺术上很有特色的中篇小说《憩园》《第四病室》,长篇小说《寒夜》便是这方面的力作。

“朦胧诗”作者的简介

80年代初被称为“朦胧诗人”的青年作者,一般都是“文革”期间就开始写诗的。

北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼五人,当时经常被看成是朦胧诗的代表作者(注:如作家出版社1986年出版了他们的诗合集《五人诗选》)。

他们都在《今天》上发表诗,并在围绕这一刊物所形成的集结中,表现了某些共同的诗歌追求。

因而后来也有将他们称为“今天诗群”的。

芒克、多多等在白洋淀“插队”就写过不少诗,芒克又是《今天》的主要创办者之一。

但在“朦胧诗”运动中,人们对他们所知不多。

这与他们在“朦胧诗”热潮中相对沉默,而他们“文革”间的创作又不被更多读者了解有关。

1985年《新诗潮诗集》(注:《新诗潮诗集》(内部交流,老木编选)上、下两册,由北京大学五四文学社编辑出版。

上册中收芒克、多多的诗各近三十首。

)的出版,芒克、多多等在“文革”中的诗才有较多的汇集。

另一值得考虑的因素是,多多等70年代的更带“个人性”特征的诗作,与当时的社会性情感和问题的诗歌主题存在距离。

他们的创作在时代潮流的选择中被“遮蔽”。

“文革”中的青年诗歌写作,在70年代末开始的社会反思潮流中,并不是所有的主题和表达方式,都会获得较充分的继续生长的条件。

除了上举的五人以外,70年代末才开始写作的梁小斌、王小妮等,这一时间也被归入“朦胧诗人”的行列。

舒婷1952年生于福建厦门市。

“文革”时曾在闽北山区“插队”,开始写诗和散文时,得到当时“流徙”在闽西北山区的诗人蔡其矫的指导。

70年代末,结识了北方的北岛等作者,成为《今天》的撰稿者,她的诗也开始广泛流传。

开始,诗界对她的态度也犹疑不决。

不过,在朦胧诗这些有争议的诗人中,她最先得到有限度的认可,也最先得到出版诗集的机会。

(注:舒婷的诗集主要有《双桅船》、《会唱歌的鸢尾花》,诗合集《舒婷顾城抒情诗选》、《五人诗选》等。

她的《双桅船》出版于1982年,并获得中国作协的第一届全国优秀新诗奖(19799~1982)。

而北岛、顾城、杨炼等在大陆正式出版第一部个人诗集,都要迟至1986年。

)她的诗“复活”了中国新诗中表达个人内心情感的那一线索──而这在50年代之后一直受到“压抑”。

舒婷的诗,或借助内心来映照外部世界的音影,或捕捉生活现象所激起的情感反应。

中国当代读者久违了的温情的人性情感在她的诗中的“回归”,以及人们较为熟悉的浪漫派诗歌的艺术方

法,是她的诗在“文革”结束后一段时间拥有大量读者的原因。

这一写作“路线”,使她的诗从整体上表现了对个性价值的尊重。

她也会希望承担重大主题,表达某种社会性问题的“哲理”,但这样的诗如:《土地情诗》、《这也是一切》、《祖国,我亲爱的祖国》等总是较为逊色。

她的抒情风格和方法的艺术渊源,可以看到与俄国的普希金、叶赛宁,印度的泰戈尔,和我国的徐志摩、何其芳等的联系,而事实上,她写诗的最初阶段,也更多地阅读了上述诗人的作品。

舒婷的一些诗,也写青年在“文革”中的心理上的“伤痕”,写迷惘和觉醒的内心冲突对立情感因素的碰撞、纠缠,以及寻求解脱的努力的心理过程。

在她写作的那个时期,“历史责任”既是人们的主动承担,也是难以回避的精神压力。

这种“不曾后悔”的“承担”,和作为一个需要保护的女子的生活愿望(“要有坚实的肩膀,/能靠上疲倦的头”)之间的矛盾,是经常触及的主题。

在另外一些诗中,又坚决地追求个体(尤其是女性)的人生价值和生命的独立性。

用一系列的比喻来强调这一意旨的《致橡树》,常被看作是她的最重要作品之一。

从这样的视角和体验出发,她因此从习见的现象和惯常的审美趣味中,敏感地揭示漠视人的尊严的心理因素。

她揭示已“成为风景,成为传奇”的惠安女子被人忽略的苦难(《惠安女子》);在同样被当作风景的三峡神女峰上,复活了那美丽而痛苦的梦,表现了对长期受压抑的女性的愤激和忧伤(《神女峰》)。

舒婷有的诗不很精炼,有的创新不够。

但她的不少作品,语言清新而不落俗套,诗的意象,多采自她生活的地域的自然景物……她偏爱修饰性词语,也经常运用假设、让步、转折等句式,使用表示这种转折的连接性虚词。

这都与她对于曲折的情感的表达有关。

1982年后,舒婷有一段时间搁笔。

三年后再执笔时,诗的内容、形式,出现更明显的“现代”倾向。

其后,诗作渐少,更多转向散文写作。

顾城出生于1956年,在“朦胧诗”作者中年龄最小。

“文革”发生时刚满10岁。

不久,开始写一些几行一首的小诗。

曾随父(军队的诗人顾工)“下放”山东农村,在荒凉的河滩上过着孤独的生活,和大自然建立了一种默契。

早期的短诗,有明显的社会批判意念。

但他很快离开了直接观照社会现实的视点,而以一个“任性的孩子”的感受,在诗中创造一个与城市、与世俗社会对立的“彼岸”世界。

因此,他被称为“童话诗人”(注:这一称号,最早见之于舒婷写顾城的诗《童话诗人》。

顾城在国内出版的诗集主要有《黑眼睛》、诗合集《舒婷顾。