苹果落地1

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:12

《苹果落地》公开课教案和教学反思一、教学目标:1. 让学生了解苹果落地的原因,探索重力对物体落地的影响。

2. 培养学生的观察能力、思考能力和动手实践能力。

3. 引导学生运用科学知识解释生活中的现象,培养学生的科学素养。

二、教学内容:1. 重力的概念及其作用。

2. 地球引力与物体落地的关系。

3. 实验探究苹果落地的原因。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:重力的概念、地球引力与物体落地的关系。

2. 教学难点:实验探究苹果落地的原因。

四、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生思考苹果落地的原因。

2. 利用实验演示,让学生直观地感受重力作用。

3. 小组合作探究,培养学生的团队协作能力。

五、教学过程:1. 导入:以一个有趣的苹果落地现象引发学生思考,激发学生的兴趣。

2. 讲解重力的概念及其作用,让学生理解重力对物体落地的影响。

3. 演示实验:让学生观察苹果在不同条件下的落地情况,引导学生发现规律。

4. 小组合作探究:让学生设计实验,验证重力对物体落地的影响。

5. 总结与反思:让学生分享实验成果,总结苹果落地的原因,反思学习过程。

6. 作业布置:让学生运用所学知识解释其他生活中的落地现象。

7. 课后反思:对本节课的教学效果进行总结,发现问题,改进教学方法。

六、教学评价:1. 采用学生实验报告、小组讨论和课堂问答等方式进行评价。

2. 重点关注学生对重力概念的理解、实验操作能力和团队协作能力。

七、教学资源:1. 教学PPT、实验材料(如苹果、绳子、桌椅等)。

2. 相关科学知识资料、实验指导书。

八、教学进度安排:1. 课时:2课时(90分钟)。

2. 教学环节:导入(10分钟)、讲解(20分钟)、演示实验(15分钟)、小组合作探究(25分钟)、总结与反思(10分钟)、作业布置(5分钟)。

九、教学注意事项:1. 确保实验安全,避免学生受伤。

2. 引导学生积极参与课堂活动,培养科学思维。

3. 关注学生的个体差异,给予每个学生充分的参与机会。

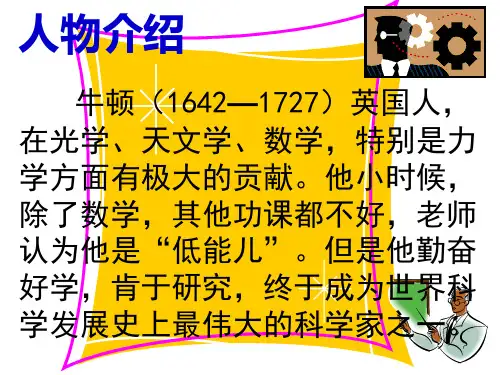

牛顿苹果落地的故事牛顿,一个伟大的物理学家,他的名字经久不衰,他的成就让世人敬仰。

而他最著名的故事,莫过于“苹果落地”这一幕了。

据传说,牛顿在17世纪的一个秋日,正坐在家中的果园里,苹果树下思考问题。

突然,一颗苹果从树上掉了下来,正好砸在了他的头上。

牛顿抬头看了看掉下来的苹果,然后陷入了沉思。

这一幕给了牛顿灵感,他开始思考,为什么苹果会落下来,而不是飘浮在空中?为什么所有物体都会受到地球引力的作用?这些问题一直萦绕在他的脑海中,最终,他通过不懈的努力,提出了著名的“万有引力定律”。

牛顿的这一发现,彻底改变了人们对世界的认识。

他的理论不仅解释了为什么苹果会落下,还揭示了宇宙中所有物体之间相互作用的规律。

牛顿的成就,不仅在于他的发现,更在于他对科学的执着追求和不懈探索。

他用自己的智慧和勤奋,揭开了自然界的奥秘,为人类的文明进步做出了不朽的贡献。

牛顿苹果落地的故事,告诉我们,对于科学探索来说,灵感可能来自于生活中的一点点细微之处,而这些细微之处可能会引领我们发现更大的真理。

正是因为有了牛顿这样的伟大科学家,人类才能更深入地了解自然界的规律,推动科学技术的发展。

牛顿苹果落地的故事,也告诉我们,科学并不是遥不可及的东西,每个人都有可能成为科学家,只要我们用心去观察、思考,并勇于追求真理,就有可能创造出属于自己的“牛顿苹果落地”的奇迹。

在当今社会,我们需要更多像牛顿一样的科学家,需要更多的人投身于科学研究,用智慧和汗水去探索自然界的奥秘,为人类的发展进步贡献自己的力量。

总之,牛顿苹果落地的故事,不仅仅是一则传奇,更是对科学精神的赞颂。

它告诉我们,只要我们用心去观察、思考,就有可能发现新的真理,创造新的奇迹。

愿我们永远怀揣着对科学的热爱和追求,为人类的未来添砖加瓦。

“苹果落地”与万有引力定律的发现经常有这样一种说法认为,牛顿看见苹果落地发现了万有引力定律,而且这种说法被广为传播.关于“苹果落地”的故事是:有一天,牛顿坐在苹果树下思考问题,一个苹果从树上落下,引起牛顿的思索,苹果在空间,哪个方向都可飞去,为什么偏偏坠向地面,一定是地面和苹果的相互吸引,整个宇宙都会有引力的作用.由此牛顿发现了万有引力定律.据说这是牛顿的侄女在1730年告诉法国启蒙哲学家伏尔泰的,伏尔泰借此大作文章来宣传自然科学.威廉·斯塔克雷1752年写的《牛顿传记》中有这样的记载,当时斯塔克雷与牛顿正坐在花园中的苹果树下喝茶.由于苹果的下落引起了牛顿的思考(当时他头脑中正在想着引力的问题):为什么苹果总是竖直落向地面?为什么不斜向运动呢?……(见《天空中的运动》杰拉尔德·霍尔顿等编)英国人很重视这个故事,过去他们常常把那株苹果树指给好奇者赏识,后来树倒了,便砍成若干块存作纪念.也有这样的说法:“公元1666年牛顿住在故乡沃尔斯索普村,当时注意力正集中在引力问题上.因见苹果坠地,引起了引力必能过空间的想法.牛顿以此为线索,考虑到‘地球吸引苹果,无论苹果树之高低如何,必皆如此’”;“我们不能到数哩以上的高度去做实验,但引力必能达到遥远的高度,是毫无疑问的”.设想苹果由百哩高处落下,受地球的引力作用,其速度逐渐增大直至到达地面为止,牛顿认为这是“显见之事”,虽然地球的“引力会因高度之增加而减小”.(见《天文学名人传》)还有这么写的:一天,牛顿在花园里想着月亮为什么会绕地球运行?恐怕是地心引力.因为很普通的事情:绳子一端系一石子,手握另一端,可使石子沿圆周转圈,此时若割断绳子,石子便会飞走.可见月亮绕地球转圈,必定受到地心引力.这引力有多大?多远的地方才不受地心引力的影响?脑中正在思索,忽听一声响,一只成熟的苹果落下来了.牛顿顿时想到:这是地心引力!苹果能从树上落下,一定也能从很高很高的空中落下.由于地心引力,它不会落到别的空间.那么月球也是一个东西,也一定受着地心引力,月球的运动和苹果落地是同样受引力作用的结果.…从上引述可见“苹果落地”的故事在许多书有记载.但是,有人认为牛顿看到“苹果落地”忽然想到了“万有引力”,这显然是错误的.牛顿正在思考“引力”问题,同时由此得到启示,或者牛顿用“苹果落地”这一常见的事实在阐明自己关于引力的想法,则是可能的.这个故事的重点,并不在于苹果落地本身,而是“可能就是使苹果落地的这种力,使月亮维持在自己的轨道上.”牛顿的贡献并不在于“发现引力”,因为伽利略试验落体和投射时,已见到东西被吸引而掉向地面;开普勒在描画行星轨道时已模糊地意识到引力的作用,在他1605年给胡瓦特的信中提到把“天体机器比做时钟装置一样”,“是由单一的十分简单的磁力来实现其各种各样运动的”(受当时出版的威廉·吉尔伯特关于磁的著作的影响,开普勒设想自太阳发出的磁力驱使行星沿轨道前进).牛顿的贡献在于将地面上的原理规律应用于宇宙,使天与地的一些力学规律实现了统一.关于万有引力定律的问世,牛顿熟知力的效果是产生加速度,如果月球受地球的引力跟苹果受到的地心引力性质相同,且吸引力随1/R2而改变.已知地面上的落体加速度g=9.8米/秒2,地心和月心的距离差不多是地球半径的60倍,那么月球受引力作用指向地球的加速度a=g/602=0.0027米/秒2.牛顿也知道月球绕地球运动的周期T=27(1/3)天=2.36×106秒.那么月亮做圆周运动的向心加速度a=4πR/T2,我们将R=6400公里,T=2.36×106代入,可得a=0.0027米/秒2.两者对照,可见前面所作的“性质相同”和“平方反比”的假设是正确的.据说牛顿在1666年就得出了万有引力定律,由于当时他居住在老家沃尔斯索普村(1665~1667年瘟疫席卷英国,剑桥大学被迫停学),手头缺乏资料,凭记忆将地球上每一纬度相隔的距离算作六十一哩弱,得出地球半径为3.440哩(约5.500公里),计算的结果比预定的要小(1/6),牛顿感到失望,就扔一边了.到1672年,牛顿又想到了引力问题,得知法国人皮伽耳测量计算出来的每纬度间隔是六十九哩强,算得的地球半径约是4000哩(约6340公里),以此值代入计算,结果相符合,他十分高兴.但是牛顿并不想着急于发表结果,而是抓住一个个行星埋头计算,持续了两年,并写成了《原理》第一本.他把底稿放到箱子里,又去研究别的问题了.他所以不愿付印发表,是因为他过去写了一部关于光学的著作,发表后引来了跟别人的争执,他不想再因“引力问题”招惹麻烦.幸亏天文学家、牛顿的好友哈雷1684年和胡克发生了争论,争论的问题是根据开普勒定律必有力作用于行星上,才能使行星做椭圆运动,而且应遵守平方反比定律.可是哈雷证明不了,于是就去向牛顿请教.牛顿答道:“对于这个问题我早已计算好了”,经过一点迟疑,牛顿把《原理》交给了哈雷.哈雷十分惊喜,说服了牛顿,把稿本送到皇家学会审阅.皇家学会想把它出版出来,可是不久又称经济困难不出版《原理》.牛顿告诉哈雷,《原理》计划共三本,可是怕跟胡克发生争执,准备把第三部分压下来,只出两本.哈雷立刻答复牛顿,不要因别人的妒忌而烦恼,压下第三部分的决定是悲观的无价值的.在哈雷的热情鼓励下,牛顿用了不到两年的时间,写成《原理》一书,最后在1687年全部出版了.《原理》的头二本,是专门讨论物体的运动.第三本叫《天文系统》,在这本书中,牛顿把引力定律推广到整个宇宙.1798年,距离牛顿发现万有引力定律又过了一百多年,卡文迪许在实验室里测定两个物体间的万有引力,计算出了万有引力常量G的值(当时为6.71×10-8达因·厘米2/克2,1979年G的数值为6.6720×10-11牛顿·米2/千克2).。

学校语文教案:《苹果落地》学校语文教案:《苹果落地》1一、激情揭题师:(出示牛顿在苹果树下深思的幻灯片)发挥你的想象,你认为牛顿在树下想什么?生1:我认为,牛顿是在想怎样把树上够不着的苹果全都摘下来。

生2:我认为,牛顿是在想苹果摘下来以后,怎么运回家?生3:牛顿在想苹果熟了为什么往地下掉,而不向天上飞?这节课,就让我们一起走近牛顿,共同学习《苹果落地》的故事。

二、初读课文,整体感悟,自主识字1.初读课文,整体感悟(1)师:请同学们本身试读课文,想一想,怎样才略把课文读通顺?生1:遇到不认得的字可以查认字表、查字典,也可以问同学、问老师。

生2:还可以看上下文猜一猜。

生3:读课文时,要看准了再读,不能随便添字,漏字,读不好的地方要多读几遍。

(2)检查初读情况,指名分自然段朗读课文后,开始讨论汇报:本身读明白了什么?生1:我知道了牛顿是世界的科学家,他发现了苹果落地的秘密。

生2:牛顿遇到奇怪的问题擅长察看和思考,我以后要向牛顿学习。

2.自主识字,合作沟通(1)现在,老师已经给每个学习小组准备了一套生字卡片。

请你们先想一想:用什么方法才略使小组中的每一个同学都能把这些生字读准。

(2)小组合作学习生字。

老师巡回,了解各小组活动的情况。

(3)检查生字:老师可指名读生字卡片,也可检查学习小组认读生字的整体情况,老师及时评价。

(4)做巩固生字。

具作:黑板上画有一棵苹果树,树上贴着很多苹果,苹果的后面藏着生字,学生抢着读生字并。

(在识字过程中,“秘”和“密”在口头组词时有难度,老师应适当点拨,拓宽学生思路,除“秘密”外,“秘”还可以组“秘书”“秘方”“秘诀“等。

“密”可以组“密码”“紧密”“严密”等。

)三、读好课文,深化感悟1.认得了生字,我信任大家会读得更好。

请自由读课文。

2.学生自由读后,提出不明白的问题。

生1:苹果成熟后落到地上,这是很正常的现象,牛顿为什么感到奇怪?生2:在牛顿以前,为什么没有人研究苹果落地的原因?生3:老师,我不明白“自言自语”“习以为常”是什么意思?3.学生自由选择本身感兴趣的问题,小组讨论,集中大家的智慧想方法解决。

《苹果落地》优秀教案一、教学目标1.让学生理解并掌握《苹果落地》的科学原理,培养学生的科学探究精神。

2.通过实验操作,提高学生的动手能力,培养学生的观察能力和思维能力。

3.培养学生合作学习的精神,提高学生的沟通表达能力和团队协作能力。

二、教学重点与难点1.教学重点:牛顿第三定律的应用,苹果落地实验的操作方法。

2.教学难点:苹果落地过程中力的分析,实验数据的收集与处理。

三、教学准备1.实验材料:苹果、尺子、天平、弹簧测力计、小球、白纸、彩笔等。

2.教学工具:PPT、视频、实验器材等。

四、教学过程第一课时(一)导入新课1.利用PPT展示苹果落地图片,引导学生思考:为什么苹果会落地?(二)学习牛顿第三定律1.讲解牛顿第三定律的概念:物体间的作用力和反作用力大小相等、方向相反。

2.结合实例讲解牛顿第三定律的应用,如:人走路时,脚对地面的作用力和地面对脚的反作用力。

(三)苹果落地实验1.实验目的:验证牛顿第三定律在苹果落地过程中的应用。

2.实验步骤:a.将苹果放在尺子上,用弹簧测力计测量苹果的重力。

b.将小球放在白纸上,用彩笔在白纸上标记小球的位置。

c.将小球放在苹果下方,观察小球受力情况。

d.记录实验数据,分析小球受力变化。

3.实验结果:苹果落地过程中,小球受到的力与苹果的重力相等,方向相反。

第二课时(一)课堂导入1.复习上节课的知识点:牛顿第三定律、苹果落地实验。

2.提问:苹果落地实验中,小球受到的力是如何变化的?(二)深入探讨苹果落地实验1.分析实验数据,引导学生得出结论:苹果落地过程中,小球受到的力与苹果的重力相等,方向相反。

2.讨论实验过程中可能出现的误差,如何减小误差,提高实验准确性。

(三)拓展延伸1.讲解地球对物体的吸引力是如何产生的,引导学生了解万有引力定律。

2.介绍牛顿发现万有引力定律的过程,培养学生的科学探究精神。

(四)课堂小结2.强调实验在科学探究中的重要性,鼓励学生动手实验,培养观察能力和思维能力。

《苹果落地》公开课教案和教学反思一、教学目标:1. 让学生了解重力的概念,知道重力是地球对物体的一种吸引力。

2. 让学生通过观察和实验,探究苹果落地的原因。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和动手能力。

二、教学内容:1. 重力的概念及其作用。

2. 地球对物体的吸引力。

3. 苹果落地的原因。

三、教学方法:1. 采用问题驱动的教学方式,引导学生思考。

2. 利用实验和观察,让学生亲身体验和探究。

3. 采用小组合作学习的方式,培养学生的团队协作能力。

四、教学准备:1. 苹果、绳子、篮子等实验器材。

2. 地球仪、图片等教学资源。

五、教学过程:1. 导入:通过一个有趣的动画短片,引导学生思考苹果为什么会落地。

2. 新课导入:讲解重力的概念,让学生了解重力是地球对物体的一种吸引力。

3. 实验演示:用绳子吊着一个苹果,让学生观察苹果在空中的运动状态,突然松开手,让学生观察苹果落地的过程。

4. 学生实验:让学生分组进行实验,观察不同高度释放的苹果落地的时间。

5. 讨论与思考:引导学生思考为什么苹果会落地,总结出地球对物体有吸引力的结论。

6. 知识拓展:讲解地球的引力与物体质量、距离的关系。

7. 课堂小结:让学生复述今天学到的知识,加深记忆。

8. 作业布置:让学生设计一个实验,探究其他物体落地的原因。

9. 板书设计:课题:《苹果落地》教学内容:1. 重力的概念及其作用2. 地球对物体的吸引力3. 苹果落地的原因教学反思:1. 学生在实验过程中积极参与,动手能力强。

2. 学生能通过观察和实验,得出苹果落地的原因。

3. 教学过程中,注意引导学生思考,培养学生的思考能力。

4. 对于地球引力与物体质量、距离的关系,部分学生理解较困难,需要在今后的教学中加强讲解。

5. 整体教学效果良好,达到预期目标。

六、教学评估:1. 通过观察学生在实验过程中的表现,了解他们对重力概念的理解程度。

2. 通过课堂提问,检查学生对地球引力与物体质量、距离关系的掌握情况。

《苹果落地》教学教案-知识点讲解一、教材分析本教案所涉及的教材为小学数学《小学数学(人教版)一年级下册》第9课《树上的果子》。

本节课是从实际生活中的果树上掉落果子的现象入手,引出了落地的概念,通过图片和实物模拟,让学生感受了果子落地的过程,并引申出“树上的果子”“树里的果子”“果子里的种子”“种子里的各部分”等知识点,帮助学生理解和掌握这些知识。

二、教学目标1.知识目标:(1)认识“落地”的概念,能够说出果子落地时的现象;(2)了解“树上的果子”“树里的果子”“果子里的种子”“种子里的各部分”等知识点;(3)掌握比较数的大小和概念,能够利用比较数的大小及规则进行简单的数学运算。

2.能力目标:(1)能观察、感受和描述果子落地的过程;(2)能够较为准确地估算不同物体之间的大小和数量关系,理解比较大小的规律。

3.情感目标:(1)培养学生的好奇心和探索精神,认真观察和思考生活中的现象;(2)鼓励学生勤于思考,独立思考问题,培养学生探索和解决问题的能力。

三、教学内容1. 掉落果子的现象通过老师的带领,学生观察掉落果子的现象。

老师请学生看图1,问学生:“翠亨村里的果园里有一棵洒满了苹果的果树,今天下午起了一个风,果树上的苹果陆续落了下来,掉落苹果时的情况,你们观察到了什么?”学生说出若干观察结果。

老师总结、概括,引导学生认识落地的概念。

2. 物体的大小比较(1)教师可呈现不同大小、形状的水果和球,让学生相互比较,辨认出较大、中和较小的物体。

(2)根据简单的实物与图片、图片之间大小、数量关系进行估算、搭配。

3. 延伸知识点(1)树上的果子:介绍树上的果子、种类、形状、颜色等。

(2)树里面的果子:介绍树的构造、组成,注意与果子和种子的关系。

(3)果子里的种子:介绍果子内部构造、组成,注意与种子的联系。

(4)种子里的各部分:介绍种子的构造、组成,注意种皮、胚乳、胚芽的关系。

四、教学方法1. 观察法教师通过展示图片、模型等具体物品,让学生观察真实的事物现象,切身感受生活中的各种情形。

以下是四个关于牛顿的故事:

1. 苹果落地的故事:牛顿在苹果树下休息时,一个苹果掉在了他的头上。

这看似平常的事情,却激发了他的灵感。

牛顿开始思考为什么苹果会向下掉落,而不是向上飞。

最终,他发现了万有引力定律,这是他最著名的成就之一。

2. 棱镜实验的故事:牛顿对光的性质感到好奇,他进行了一系列实验,其中包括用棱镜将白光分解成不同颜色的光。

这个实验帮助他理解了光的折射和色散现象,为后来的光学研究奠定了基础。

3. 时钟的故事:牛顿对时间的测量也很感兴趣。

他发明了一种新型的时钟,利用重力和弹簧的原理来保持精确的时间。

这种时钟被称为“牛顿摆钟”,在当时是一项重要的发明。

4. 与胡克的争端:牛顿和英国科学家胡克之间曾有过一场激烈的争论。

胡克认为牛顿的一些研究成果是基于他自己的工作,但牛顿并不承认。

这场争端持续了多年,最终以牛顿的胜利告终。

这些故事展示了牛顿在科学研究中的好奇心、创造力和毅力。

他的贡献不仅对物理学和光学产生了深远的影响,也为现代科学的发展奠定了基础。

牛顿苹果落地的故事的启发传说国际著名的物理学家爱因斯坦(IsaacNewton的惊人发现,物体在自由落体运动的过程中,重力会影响它们的运动。

这一发现被定义为“自由落体运动”,因为它描述了物体如何在重力作用下运动。

据传说,这个惊人的发现始于牛顿苹果的落地故事。

当年,小约翰牛顿(John Newton)坐在牛津乡村的一棵苹果树下,享受着宁静的田园风光,突然被一颗苹果击中他的头部,这个奇异的事件使他不禁深思了一番,他想知道为什么会有这样的事情发生?经过一阵艰苦的思考,牛顿认为重力在隐形中控制着这个过程,重力是一种力,可以影响物体的运动。

为了更好地证明这一理论,牛顿进行了一系列实验,最终他得出了自由落体运动的结论,他定义了物体在重力作用下的运动规律。

尽管在牛顿苹果这个故事中所涉及的物理过程并不复杂,然而它却引发了世界范围的思考,它是一个伟大的科学发现,也是一个思维革命,从此之后,科学家们开始思考更多关于物理学的本质是什么,以及它们之间又是如何相互影响的问题。

牛顿苹果落地的故事也引发了后代学者的巨大灵感,科学家们继续深入研究重力,并致力于不断丰富关于重力的知识,它们也开辟了物理学的新篇章,使物理学发展出更广泛的范围,尤其是在太空探索方面。

就如牛顿在苹果故事中所做的那样,未来的学者们将继续寻求新知识、新思想、新发现,而这一切都始于牛顿苹果落地的故事。

牛顿苹果故事已经焕发出科学发展的新火花,它不仅仅是一个故事,而是科学发展的一把打火石,他带给我们的不仅仅是知识,还有更加坚定的信念,即通过发掘真理来改变我们世界的方式。

结论牛顿苹果落地的故事具有深远的意义,这个故事证明了重力在自由落体运动中的作用,最终促进了物理学的发展,这也说明了只要我们肯花费足够的努力,就能让物理学发展得更好,也能改变我们的世界。

《苹果落地》公开课教案和教学反思一、教学目标:1. 让学生了解和掌握苹果落地现象背后的科学原理,即重力。

2. 通过观察和实验,培养学生的观察力、思考力和动手操作能力。

3. 激发学生对科学的兴趣,培养学生的探究精神。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:让学生理解重力的概念,掌握苹果落地背后的科学原理。

2. 教学难点:如何设计实验让学生直观地观察到重力的作用。

三、教学准备:1. 教具:苹果、绳子、篮子、实验台等。

2. 学具:每个学生准备一张白纸、一支笔,用于记录实验结果。

四、教学过程:1. 导入:教师提问“苹果为什么总是落在地上”,引导学生思考苹果落地背后的原因。

2. 探究:教师引导学生观察苹果落地的现象,并提出假设:苹果落地是因为受到一种力的作用。

3. 实验:教师组织学生进行实验,观察苹果在不同的条件下落地的情况,如高度、地面材质等。

学生记录实验结果。

4. 分析:教师引导学生根据实验结果进行分析,探讨苹果落地背后的科学原理。

5. 结论:教师总结实验结果,引导学生得出结论:苹果落地是因为受到重力的作用。

6. 拓展:教师引导学生思考重力在生活中的应用,如抛物线、地球引力等。

五、教学反思:1. 本次公开课通过观察和实验,让学生直观地了解了重力的概念,达到了教学目标。

2. 学生在实验过程中积极参与,思考问题,动手操作能力得到锻炼。

3. 教师在教学过程中注意引导学生的观察和思考,及时总结实验结果,帮助学生掌握科学原理。

4. 教学反思中发现,部分学生在实验中对于高度和地面材质对苹果落地的影响理解不够深入,需要在今后的教学中加强引导。

六、教学评估:1. 课堂问答:通过提问学生对重力概念的理解,评估学生对教学内容的掌握程度。

2. 实验报告:检查学生实验观察结果的记录和分析,评估学生的观察力、思考力和动手操作能力。

3. 小组讨论:观察学生在小组内的交流和合作情况,评估学生的团队合作能力。

七、教学策略调整:1. 对于学生理解不够深入的问题,可以增加实例讲解和互动讨论,帮助学生深入理解重力概念。

“苹果落地”与万有引力定律的发现经常有这样一种说法认为,牛顿看见苹果落地发现了万有引力定律,而且这种说法被广为传播.关于“苹果落地”的故事是:有一天,牛顿坐在苹果树下思考问题,一个苹果从树上落下,引起牛顿的思索,苹果在空间,哪个方向都可飞去,为什么偏偏坠向地面,一定是地面和苹果的相互吸引,整个宇宙都会有引力的作用.由此牛顿发现了万有引力定律.据说这是牛顿的侄女在1730年告诉法国启蒙哲学家伏尔泰的,伏尔泰借此大作文章来宣传自然科学.威廉·斯塔克雷1752年写的《牛顿传记》中有这样的记载,当时斯塔克雷与牛顿正坐在花园中的苹果树下喝茶.由于苹果的下落引起了牛顿的思考(当时他头脑中正在想着引力的问题):为什么苹果总是竖直落向地面?为什么不斜向运动呢?……(见《天空中的运动》杰拉尔德·霍尔顿等编)英国人很重视这个故事,过去他们常常把那株苹果树指给好奇者赏识,后来树倒了,便砍成若干块存作纪念.也有这样的说法:“公元1666年牛顿住在故乡沃尔斯索普村,当时注意力正集中在引力问题上.因见苹果坠地,引起了引力必能过空间的想法.牛顿以此为线索,考虑到‘地球吸引苹果,无论苹果树之高低如何,必皆如此’”;“我们不能到数哩以上的高度去做实验,但引力必能达到遥远的高度,是毫无疑问的”.设想苹果由百哩高处落下,受地球的引力作用,其速度逐渐增大直至到达地面为止,牛顿认为这是“显见之事”,虽然地球的“引力会因高度之增加而减小”.(见《天文学名人传》)还有这么写的:一天,牛顿在花园里想着月亮为什么会绕地球运行?恐怕是地心引力.因为很普通的事情:绳子一端系一石子,手握另一端,可使石子沿圆周转圈,此时若割断绳子,石子便会飞走.可见月亮绕地球转圈,必定受到地心引力.这引力有多大?多远的地方才不受地心引力的影响?脑中正在思索,忽听一声响,一只成熟的苹果落下来了.牛顿顿时想到:这是地心引力!苹果能从树上落下,一定也能从很高很高的空中落下.由于地心引力,它不会落到别的空间.那么月球也是一个东西,也一定受着地心引力,月球的运动和苹果落地是同样受引力作用的结果.…从上引述可见“苹果落地”的故事在许多书有记载.但是,有人认为牛顿看到“苹果落地”忽然想到了“万有引力”,这显然是错误的.牛顿正在思考“引力”问题,同时由此得到启示,或者牛顿用“苹果落地”这一常见的事实在阐明自己关于引力的想法,则是可能的.这个故事的重点,并不在于苹果落地本身,而是“可能就是使苹果落地的这种力,使月亮维持在自己的轨道上.”牛顿的贡献并不在于“发现引力”,因为伽利略试验落体和投射时,已见到东西被吸引而掉向地面;开普勒在描画行星轨道时已模糊地意识到引力的作用,在他1605年给胡瓦特的信中提到把“天体机器比做时钟装置一样”,“是由单一的十分简单的磁力来实现其各种各样运动的”(受当时出版的威廉·吉尔伯特关于磁的著作的影响,开普勒设想自太阳发出的磁力驱使行星沿轨道前进).牛顿的贡献在于将地面上的原理规律应用于宇宙,使天与地的一些力学规律实现了统一.关于万有引力定律的问世,牛顿熟知力的效果是产生加速度,如果月球受地球的引力跟苹果受到的地心引力性质相同,且吸引力随1/R2而改变.已知地面上的落体加速度g=9.8米/秒2,地心和月心的距离差不多是地球半径的60倍,那么月球受引力作用指向地球的加速度a=g/602=0.0027米/秒2.牛顿也知道月球绕地球运动的周期T=27(1/3)天=2.36×106秒.那么月亮做圆周运动的向心加速度a=4πR/T2,我们将R=6400公里,T=2.36×106代入,可得a=0.0027米/秒2.两者对照,可见前面所作的“性质相同”和“平方反比”的假设是正确的.据说牛顿在1666年就得出了万有引力定律,由于当时他居住在老家沃尔斯索普村(1665~1667年瘟疫席卷英国,剑桥大学被迫停学),手头缺乏资料,凭记忆将地球上每一纬度相隔的距离算作六十一哩弱,得出地球半径为3.440哩(约5.500公里),计算的结果比预定的要小(1/6),牛顿感到失望,就扔一边了.到1672年,牛顿又想到了引力问题,得知法国人皮伽耳测量计算出来的每纬度间隔是六十九哩强,算得的地球半径约是4000哩(约6340公里),以此值代入计算,结果相符合,他十分高兴.但是牛顿并不想着急于发表结果,而是抓住一个个行星埋头计算,持续了两年,并写成了《原理》第一本.他把底稿放到箱子里,又去研究别的问题了.他所以不愿付印发表,是因为他过去写了一部关于光学的著作,发表后引来了跟别人的争执,他不想再因“引力问题”招惹麻烦.幸亏天文学家、牛顿的好友哈雷1684年和胡克发生了争论,争论的问题是根据开普勒定律必有力作用于行星上,才能使行星做椭圆运动,而且应遵守平方反比定律.可是哈雷证明不了,于是就去向牛顿请教.牛顿答道:“对于这个问题我早已计算好了”,经过一点迟疑,牛顿把《原理》交给了哈雷.哈雷十分惊喜,说服了牛顿,把稿本送到皇家学会审阅.皇家学会想把它出版出来,可是不久又称经济困难不出版《原理》.牛顿告诉哈雷,《原理》计划共三本,可是怕跟胡克发生争执,准备把第三部分压下来,只出两本.哈雷立刻答复牛顿,不要因别人的妒忌而烦恼,压下第三部分的决定是悲观的无价值的.在哈雷的热情鼓励下,牛顿用了不到两年的时间,写成《原理》一书,最后在1687年全部出版了.《原理》的头二本,是专门讨论物体的运动.第三本叫《天文系统》,在这本书中,牛顿把引力定律推广到整个宇宙.1798年,距离牛顿发现万有引力定律又过了一百多年,卡文迪许在实验室里测定两个物体间的万有引力,计算出了万有引力常量G的值(当时为6.71×10-8达因·厘米2/克2,1979年G的数值为6.6720×10-11牛顿·米2/千克2).。

(青岛版)四年级科学下册说课稿第五单元我们的家园——地球20.苹果为什么落地教材分析本课第一课时主要探究由地球引力而产生的一些生活现象,使学生在实验、探究和交流中,逐渐认识到“重力”形成的原因。

培养学生科学探究的意识和实验的能力。

从教学方法上看,主要是引导学生经历“探究暗箱类事物”的科学探究历程,让学生意识到从事物内部探究事物的本质是最可靠、最科学、最有效的方法。

第一课时分两部分展开。

第一部分:让学生设计“小球”落地等模拟苹果落地的实验,深入探究物体落地的原因。

学生在抛一抛、提一提、试一试等一系列活动中,可以观察、体验、感受到地球引力的存在。

第二部分:引导学生讨论交流自己在实验中的收获和体会。

初步认识到这些现象是由地球的吸引而产生的,逐步揭示苹果落地的原因,认识到物体落地是由于地球引力的作用所造成。

教科书还以资料卡的形式介绍了重力及其方向等,使学生对重力的概念有较为清晰的认识。

教学过程设想根据对教材分析,我们可以知道,尽管本课第一课时应开展实验探究,但实验探究并不是教学的目的,而是探究的手段。

教学的关键在于培养学生的逻辑思维能力、想象创造能力、科学探究意识。

因此,思维互动多、想象能力训练多是本课教学的重要特点。

结合《科学(3-6年级)课程标准》的相关要求,本课教学主要体现了科学探究中的“猜想与假设”环节。

对于科学探究性学习来说,猜想是一种重要的基本思维方法。

建构主义教学观认为:学生进行猜想与假设活动的基础就是学生已有的知识和经验,猜想与假设活动就是学生根据已有的知识和经验,对要研究的问题经过思维的冲突与再加工活动。

基于以上认识,本课第一课时的实施应围绕“猜想与假设”,让学生经历一个“收集事实——整理事实——形成认识”的过程,从以下四个部分展开。

第一部分:谈话导入,实验探究。

导入时教师以谈话送礼物(?)的形式激发学生的学习兴趣,强化学生的问题意识,调动学生的思维,营造和谐的师生关系,为课堂教学中师生互动的成功实施奠定基础。

小学二年级语文《苹果落地》原文、教案及教学反思【篇一】小学二年级语文《苹果落地》原文牛顿是世界的科学家。

一天傍晚,牛顿坐在苹果树下乘凉。

忽然,一个苹果从树上掉下来,落在他的身边。

这件事人们习以为常,他却感到好奇。

心想:“苹果为什么会掉下来呢?”“一定是因为它熟透了,”他自言自语,“可是,为什么苹果只向地面落,而不向天上飞,也不向左、向右跑呢?”为了弄明白这个问题,他又反复地观察,专心地研究,终于发现了苹果落地的秘密。

原来,这是因为地球有吸引力。

【篇二】小学二年级语文《苹果落地》教案教学目标:1、学会本课13个生字,认识新偏旁“田”,读写并理解“自言自语、思考、吸引、现象、世界、、科学家”等新词语的意思。

2、学会用“为什么”提问。

3、有感情的朗读课文。

4、了解牛顿从苹果落地这一普通的现象中提出问题,进行研究、发现地球有吸引力的事。

学习善于观察、爱动脑筋、专心研究的科学精神。

第一课时课时目标:1、初读课文,了解课文的主要内容。

2、学习13个生字和相关词语。

3、正确朗读课文,学第一自然段,学会用“为什么”提问。

教学过程:一、导入新课小朋友们,你们看到过东西落地的情境吗?(交流)是呀,都是往下落的。

在很久很久以前,有个小朋友看到苹果落地后就从中有了重大发现,这是怎么回事呢?(齐读课题)。

二、初读课文,自学生字。

1、确自学要求:朗读课文、读准字音、划出带生字的词;给课文段落标上序号。

2、检查自学。

(1)看卡片认读生字、正音。

(2)完成课后习题2,第一读,连一连。

(注意平翘舌)(3)新词教学a、学生自提问题。

b、交流讨论:“而”这个词的运用(读文理解,仿照说句)三、读通课文,了解大意。

1、名分段读课文、正音。

2、回答:主要讲谁?发生了什么事?四、学习课文第一段1、自读课文第一段。

(1)读懂句子,理解“动脑筋、遇到”得词义。

A、总的告诉我们什么?B、说说动脑筋的具体表现。

换词法理解“遇到”的词义。

(2)用“总要、为什么”说话。