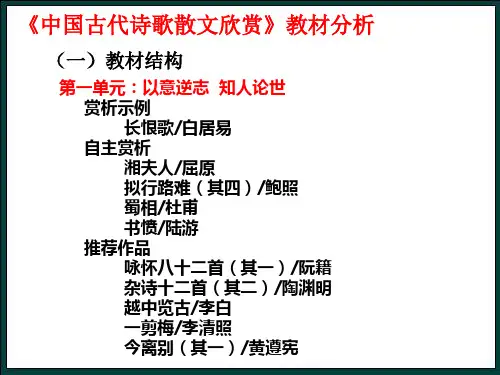

《中国古代诗歌散文欣赏》教材分析

- 格式:ppt

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:15

《庖丁解牛》说课稿一、教材分析本课为人教版选修课本中国古代诗歌散文鉴赏中第四单元的篇目,本单元的主题是“创造形象,诗文有别”,旨在提高学生的语文审美能力、让学生体会先贤的深沉哲思,体会散文给我们带来的具体真实感受。

《庖丁解牛》采用寓言形式来阐明道理。

引导学生发散思维从不同角度和层面发现作品意蕴,不断获得新的阅读体验。

得到自己的理解是本课的题中之义。

二、学情分析高二年级学生经过必修教材的学习,已经有了较扎实的文言基础和古代散文阅读方法。

在必修5中,学生也已经学过了庄子的《逍遥游》,对庄子思想有一定了解。

所以,首先要引导学生在借助工具书和资料基础上读懂课文。

其次,本课学习重在激发学生的想象力和创造力,引导学生通过对庖丁解牛这一故事的解读获得有益的启示,使学生通过领悟作品形象,获得个性化解读和独特的审美感受。

三、教学准备要求:1.布置预习,让学生复习逍遥游的内容,重新回味庄子及其思想,2.自读课文三遍以上,落实读音,读懂文意,梳理文言文知识点。

四、课时安排1课时五、三维目标(一)知识与能力学生通过学习,积累相关文言知识和成语。

提高学生自主阅读古代散文和从不同角度多元化解读文本内容的能力。

(二)过程与方法通过学生、文本、老师三者对话,来实现对文本的深入解读;采取自主、合作、探究的学习方式,让学生结合自己的生活经验和知识积累,在讨论交流中学习课文,体悟人生。

六、教学过程1、导入请大家来看大屏幕。

屏幕上展示的是两本书的封面:一本是于丹的《〈庄子〉心得》,一本是台湾著名漫画家蔡志忠的漫画集《庄子说——自然的箫声》;一本是于丹在百家讲坛上发表的观点的结集,一本是漫画家的形象解读。

可以这样说,在有华人的地方,总有人对庄子念念不忘,总有人对庄子的文章百读不厌,缘何?今天就让我们再次走近庄子,走进他的《庖丁解牛》(板书),就能找到其中的答案。

2、回顾庄子其人:名周,字子休,战国蒙城人,漆园吏,道家学派代表人物。

代表作《庄子》(又名《南华经》)。

选修课《中国古代诗歌散文欣赏》教案2新高考新教法2011-01-09 13115cc149a20100nzwh选修课《中国古代诗歌散文欣赏》教案2第三单元因声求气吟咏诗韵教学目标1、引导学生理解和掌握古代诗歌鉴赏的基本方法之一因声求气、吟咏诗韵。

2、综合鉴赏古代诗歌。

包含诗歌的思想内容和艺术表现特点、表达效果等。

教学重点理解“因声求气、吟咏诗韵”的内涵,掌握运用“因声求气、吟咏诗韵”的理论分析鉴赏诗歌的方法。

教学方法讲论结合,析品结合。

开展一次诗歌朗诵比赛。

课时安排5课时[讲(概念理解)+读(概念读解)+析(作品分析)+论(作品讨论)+悟(融会贯通)]第一课时教学目标1、理解“因声求气、吟咏诗韵”的理论内涵。

2、了解中国古典诗歌声律特点和诵读的要求。

通过对中国古典诗歌声律特点的把握,学习有感情地吟咏、诵读作品,在古典诗歌音乐美的熏陶中,深刻理解蕴涵的情感。

教学步骤一、导入昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒,试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否,知否,应是绿肥红瘦。

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

缺乏诵读的阅读与作品的对话是沉闷陌生甚至不友好的。

诵读令作品所有的内容变得栩栩如生。

仿佛是在与或作品中的任务侃侃而谈。

在这种对谈中,阅读者自己不断改变着自己的精神状态,产生着共鸣。

桐城派代表人物刘大櫆教人读诗文要“因声求气”“烂熟后,我之神气即古人之神气,古人之音节都在我喉吻间,合我喉吻者,便是与古人神气音节相似处,久之自然铿锵发金石声。

”读而出声,始能体会到诗文的声韵之美,诗文作为审美对象的美感将大大增强。

而且,一篇文章的声韵特征往往适应于文章内在的情感特征而呈现出自身的独特性,只有出声朗读,我们才能体会到其中的节奏,由节奏而把握到文中的情感与气韵。

一篇文章作为一个阅读对象的内涵才有可能充分地展现出来。

二、解题1、因声求气,就是感受诗的节奏,根据声韵的特点,把握诗的精神。

新疆塔城地区托里县第三中学高中语文书愤教案新人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》教学目标知识目标了解七律的特点用用典的含义。

能力目标理解诗人的爱国主义情感,情感目标了解陆游爱国主义诗歌的特点,教学要求教学重点背诵全文,提高对、研讨的鉴赏能力,教学难点了解陆游爱国主义诗歌的特点,教学方法诵读分析比较课是安排一课时教学过程:一、关于陆游陆游(一一二五~一二一O),字务观,自号放翁,越州山阴“(今浙江绍兴)人,宋高宗时,试礼部,名在前到,因触怒秦桧,被罢免,孝宗时,赐进士出身,历官隆兴,夔州通判,并参王炎,范成大幕府,提举建及江南西路平茶监公事,权知严州,光宗时,除朝议大夫,礼部郎中,后被去职,归老故乡。

二、解题,诵读本诗写于1186年陆洲居山阴时所作,诗中追求壮岁心情,自伤迟幕,致慨世事多艰,小人误车,恢复中原的时机,一去而不可没,结尾诗人并不消沉,以赞颂的口吻表达了对诸葛亮的仰慕之情。

诵读(教读,齐读,背诵)三、分析(一)释题书,写,愤,愤懑,悲愤。

(二)请学生朗读“阅读提示”(三)诗歌分类1、诗歌分类简表(见投影)2、研讨分类(见投影)3、七律常识七律共八句,每句七言,计56字,二,四,六,八句抻韵。

一二句称首联,二四句称颔联,五六句称颈联,七八句称尾联,对句最后一字为平声字。

讲究平仄相间。

(1)问:本诗抻何韵、?有什么好处?答:每联第二句押an韵,天成节奏和韵律,读起来回环上口,具有音乐美,给人以情韵流容的艺术感受。

(2)问:本文用了何典故?有何作用?答:用了两个典故:塞上长城,出师一表。

“塞上长城”的典故出自《南史。

檀道济传》。

“出师一表”出自《三国志》。

用典使诗文含蓄,曲折,不直露。

尾联用典表达了作者对诸葛亮的推崇,诸氏以”北定中原,兴复汉室,还于旧都“,统一中原为其终身大业,尽管蜀汉地狭人少,他仍毅然上表北伐,颂古为了非邻居作者自负为卫国良将,却“报国欲死无战场”。

结句揭示全诗“愤”的由来,将全诗批判的矛头集中到南宗起先的全降派身上,用“千载”名反洁,到现的委婉含蓄,愤慨之情溢于言表。

中国古代诗歌散文欣赏第一单元以意逆志知人论世单元说明以意逆志知人论世教学目标一、引导学生运用“以意逆志”的方法探究诗歌的意旨。

二、引导学生运用“知人论世”的方法探究诗歌的意旨。

单元说明创作诗歌,工夫在诗外;欣赏诗歌,同样工夫在诗外。

提高欣赏诗歌的水平,从根本上说,最要紧的是从整体上丰富文化素养和生活经验,培养想像、联想能力等,然而这不是语文一门学科单独所能完成的任务。

领悟欣赏诗歌的一些规律,把握欣赏诗歌的一些方法,对于培养欣赏诗歌的能力也有重大的作用,而这是语文课应该而且可以完成的任务。

因此,这个单元把运用“以意逆志、知人论世”的方法探究诗歌的意旨,切合实际地定为教学目标。

当然,欣赏这个单元的诗歌,可以从多种角度入手,可以运用多种多样的方法。

教学目标中规定“以意逆志”“知人论世”的方法,只是适应教学需要,无意规定欣赏这个单元诗歌只能用这两种方法。

学生完全可以从实际出发,该用什么方法就用什么方法。

“以意逆志”中的“意”“志”“逆”三个字十分重要,对它们应有正确理解。

“意”,有人认为是作者之“意”,也有人认为是读者之“意”。

后者的看法更合理些。

“志”,有人认为是作者之“志”,也有人认为是作品之“志”,还有人认为是“记载”的意思。

这三种意见并无本质的不同,都可以视为作者或作品所表达的原意。

“逆”,有三层意思:迎受、接纳,考证、探究,追溯、反求。

总之,所谓“以意逆志”,就是读者以“己意”去“逆”作者作品之“志”,在这个过程中,读者既没有完全抛弃自己“现在的视域”,也没有把理解对象“初始的视域”简单地纳入自己“现在的视域”,而是把这两种不同的视域融合起来,形成一个全新的视域,从而得出带有自己个性的对作品的诠释。

不难看出,“以意逆志”的欣赏方法,既要尊重读者的主体意识“意”,又不能背离对作者作品之“志”,并把欣赏过程看成读者之“意”与解读对象之“志”,通过“逆”的方式相互交融而建构新意义的过程。

这种欣赏方法是具有科学性的。

新课标高二《中国古代诗歌散文欣赏》教案教学博苑06-01 1241新课标高二《中国古代诗歌散文欣赏》教案第二单元置身诗境,缘景明情第二课时教学目标:1、学习《夜归鹿门歌》,了解作家生平,作品风格,本诗的创造背景和创造目的。

结合诗人的背景和思想,把握诗歌的内涵。

2、感知诗歌的意境,感受诗人的洒脱的胸怀以及隐逸的情怀志趣。

品味诗歌,并背诵全诗。

教学过程:一、作家作品1.孟浩然(689~740),襄阳(今属湖北)人,主要活动于开元年间。

他大半生居住在襄阳城南岘山附近的涧南园,中年以前曾离家远游.四十岁那年赴长安应进士试,落第后在吴越一带游历多年,到过许多山水名胜之地。

开元二十五年(737),张九龄贬荆州刺史,孟浩然曾应辟入幕,不久辞归家乡,直至去世。

孟浩然是唐代第一个倾大力写作山水诗的诗人,其诗今存二百余首,大部分是他在漫游途中写下的山水行旅诗,也有他在登临游览家乡一带的万山,岘山和鹿门山时所写的遣兴之作。

还有少数诗篇是写田园村居生活的。

诗中取材的地域范围相当广大。

2.背景介绍(注释)孟浩然家在襄阳城南郊外,岘山附近,汉江西岸,名曰“南园”或“涧南园”。

题中鹿门山则在汉江东岸,沔水南畔与岘山隔江相望,距离不远,乘船前往,数时可达。

汉末著名隐士庞德公,因拒绝征辟,家隐居鹿门山,从此鹿门山就成了隐逸圣地。

孟浩然早先一直隐居岘山南园的家里,四十岁赴长安谋仕不遇,游历吴、越数年后返乡,心追步乡先贤庞德公的行迹,特为在鹿门山辟一住处。

偶尔也去住住,其实是个标榜归隐性质的别业,所以题曰“夜归鹿门”,虽有纪实之意,而主旨却在标明这首诗是歌咏归隐的情怀志趣。

二、诗歌内容赏析:朗读诗歌。

1.并分析第1句:诗歌开篇写了什么景象?明确:开篇二句写诗人傍晚江行的见闻。

首句写白昼已尽,黄昏降临,幽僻的古寺传来了报时的钟声,次句写沔水口附近的渔梁渡头人们急于归家时抢渡的喧闹,首句表现的是安宁静谧的环境,次句却表现喧嚣,形成了鲜明而强烈的比照,这是远离人寰的禅境与喧杂纷扰的尘世的比照。

课题长恨歌备课时间课型赏析示例课课时2课时教材分析《长恨歌》是白居易诗作中脍炙人口的名篇,是他有感于唐玄宗、杨贵妃的故事而创作的。

是第一单元“以意逆志知人论世”的赏析示例课,重在起示范作用,为学生在自主赏析中的学习提供参考借鉴。

教学目标1、知识与技能⑴了解李杨的爱情悲剧,熟读成诵《长恨歌》。

⑵把握诗歌的思想内容及主题。

⑶品味作者的语言,鉴赏诗歌的表现手法。

2、过程与方法⑴理解本诗情、事、景互相交融的艺术手法。

⑵理解本诗现实主义和浪漫主义相结合的艺术手法。

3、情感态度与价值观⑴帮助学生理解和感悟诗歌中的人与所处的历史背景和环境。

⑵感受事故诗歌宛转动人,缠绵悱恻的艺术魅力。

重点难点1、教学重点:了解李杨的爱情悲剧和故事所处的历史背景和环境。

2、教学难点:把握长恨歌的思想内容及主题。

教法设计引导教学法,通过设置引导性问题,创设相对宽松的学习环境,让学生在讨论中探讨交流,在合作中探究,鼓励学生大胆说出自己的看法,并给予积极的评价。

课前准备历史舞剧《长恨歌》片段PPT课件教学设计批注第一课时一、课堂导入1、播放历史舞剧《长恨歌》片段2、请学生介绍作者白居易,回顾《琵琶行》中的名句(巩固复习已学知识)3、检查预习,幻灯片显示本课字词,学生齐读,教师适当指正、强调。

(促使学生养成课前预习的习惯)二、介绍创作背景。

三、整体感知,朗读诗歌,把握诗歌内容1.学生速读诗歌,复述诗歌故事情节;播放背景音乐。

2.在复述的基础上,引导学生划分层次,概括层意。

3.学生自由朗读自己喜欢的诗句。

四、课堂小结第二课时一、导入:在我国,历来人们都普遍认为,帝王是没有真正爱情的,他们有三宫六院七十二妃,岂会专爱一人?可在我国历史上,恰恰就有这么一位“不爱江山爱美人”的皇帝,他只专宠一人,并爱得缠绵深切,以至“天长地久有尽时,此恨绵绵无绝期”。

这个皇帝是谁?他爱的又是谁?他又是怎样爱的呢?这节课,我们继续来学习——《长恨歌》。

二、朗诵精彩片段。

新课标人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》全册教案人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》全册教案高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》教案目录第1单元第1课《长恨歌》第1单元第2课《湘夫人》第1单元第3课《拟行路难(其四)》第1单元第4课《蜀相》第1单元第5课《书愤》第2单元第1课《春江花月夜》第2单元第2课《夜归鹿门歌》第2单元第3课《梦游天姥吟留别》第2单元第4课《登岳阳楼》第2单元第5课《菩萨蛮》第3单元第1课《将进酒》第3单元第2课《阁夜》第3单元第3课《李凭箜篌引》第3单元第4课《虞美人》第3单元第5课《苏幕遮》第4单元第1课《过小孤山大孤山》第4单元第2课《庖丁解牛》第4单元第3课《项羽之死》第4单元第4课《阿房宫赋》第5单元第1课《六国论》第5单元第2课《伶官传序》第5单元第3课《祭十二郎文》第5单元第4课《文与可画??谷偃竹记》第6单元第1课《种树郭橐驼传》第6单元第2课《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》第6单元第3课《春夜宴诸从弟桃园序》第6单元第4课《项脊轩志》长恨歌教学目标:1、了解白居易生平及其创作成就;2、把握长恨歌人物形象及主题;3、理解作品在叙事和塑造人物上运用的艺术手法。

教学重点:1、分析文中唐明皇与杨贵妃形象2、诵读全文3、把握长恨歌的主题;教学难点:理解作品在叙事和塑造人物上运用的艺术手法。

教学时间:2课时教学过程:第一课时一、故事导入相传白居易三岁时就开始念诗,五岁就写出许多首诗,至九岁时,已经能掌握诗的韵律,且善于对句了。

十岁生日那天,亲朋好友都来祝贺。

饭后,其舅父叫白居易到堂上对句:“曹子建七步成诗。

”白居易稍一思索,便有了腹稿,但他故意默然不语。

舅父以为他对不上来,取笑他道:“神童神童,今日如虫。

”白居易笑着说:“我早已对上,只未说出而已。

”众人大奇,催白居易快说,白居易便说道:“白居易一时无对。

”舅父听了颇为高兴。

白居易长大后,舅父带他到长安向当时年已花甲的名诗人顾况求教。

选修课《中国古代诗歌散文欣赏》教案第一单元以意逆志,知人论世教学目标:引导学生理解和掌握古代诗歌鉴赏的基本方法之一:以意逆志,知人论世教学重点:理解“以意逆志,知人论世”的内涵。

掌握运用“以意逆志,知人论世”的理论分析鉴赏诗歌的方法。

教学方法:讲论结合,析品结合课时安排:5课时[讲(概念理解)+读(概念读解)+析(作品分析)+论(作品讨论)+悟(融会贯通)]第一课时教学目标:理解“以意逆志,知人论世”的理论内涵。

教学步骤:一、读讲(一)以意逆志1、导入:古代诗歌的特点是言简意丰、精妙含蓄。

后人读前人的作品,往往因为某个方面的原因,而曲解了诗意,或者妄加评改。

我们来看看下面的例子。

(1)下面这首诗的主题是什么?闺意献张水部唐朱庆馀洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿:画眉深浅入时无?选择:A爱情诗B闺怨诗C行卷诗酬朱庆馀张籍越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。

齐纨未足时人贵,一典菱歌敌万金。

注:张籍,水部郎中,当时以擅长文学而又乐于提拔后进与韩愈齐名。

读懂诗歌的重要前提:了解背景(2)明朝人杨慎改杜牧《江南春》绝句,以为“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”中,“千”应为“十”,原因是“千里绿映红谁人见得,千里莺啼谁人听得?”改得如何?江南春杜牧千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

昔人何文焕在《历代词话考索》中提出批评:“即作十里,亦未必尽听得着看得见。

此诗之意,意既广不得专指一处,故总而命曰《江南春》,诗家善立题者也。

”(这正是用“以意逆志”的方法批驳了他人的谬误,显得合情合理。

)2、导读:那么,何文焕的批评恰当吗?他的批评表现了什么道理?请认真阅读课文“赏析指导”的“以意逆志”部分,并勾画要点,来回答这个问题。

3、答问和讲析:学生回答。

教师讲析。

何文焕的批评是有道理的。

他的批评,指出了体现了对这种死扣词句的做法的否定,其实也暗合了“以意逆志”的诗歌理解的方法。

那么,什么是“以意逆志”呢?孟子在回答弟子的提问时,提出了理解作品的方法:“故说诗者,不以文害辞,不以辞害志;以意逆志,是为得之。

《中国古代诗歌散文欣赏》教案:三人行中学语文论坛第一单元以意逆志知人论世教学目标:一、知识与技能:理解诗歌意象,梳理作品脉络,把握作品的内容和主旨;学会联系诗歌创作的时代背景及诗人的人生经历欣赏不同朝代不同流派诗人的代表作品。

二、过程与方法:结合优美的诗歌作品进行赏析指导;培养学生自主赏析和合作探究能力,使其能对诗歌进行多元化的富有创意的解读。

三、情感态度与价值观:通过阅读中国古代优秀诗歌,感受其思想和艺术魅力,获得丰富的审美感受;体味大自然和人生的多姿多彩,领悟中华古代文化的博大精深。

教学重点:把握关键词语及的内涵,了解诗歌的内容和主旨;联系诗歌创作背景及诗人的人生经历欣赏诗歌。

教学方法:多媒体教学,讨论式教学教学时间:2课时教学过程:第一课时一、导入新课:我国是诗歌的国度,诗歌历史悠久。

如果从《诗经》算起,已经有三千多年的历史了。

古人把自己的所见所闻、所思所感写成诗歌。

这些诗歌已经流传了千百年。

那么,我们如何穿越时空去理解那些诗歌的内容和主旨呢?其实古人已经摸索和总结了很多的诗歌鉴赏理论。

今天,我们就一起来了解两千多年前的孟子所提出的重要的诗歌鉴赏理论--以意逆志、知人论世。

下面就让我们试着用自己的心灵来感受中国古诗独特的艺术魅力。

二、理论指导之一:以意逆志①"以意逆志"的赏析方法介绍:从作品的整体出发,由表及里、由浅入深地理解诗作的主旨,用自己的切身体会去推测作者的本意。

(注:以,用;意,自己的切身体会;逆,推测;志,作者写作诗歌的本意。

)这也就是说,我们在鉴赏诗歌的时候常常结合自己的生活经验,也就是把自己当作诗人,然后"将心比心"去领会、推测诗人在诗中所寄寓的情感,从而理解诗歌的内容和主旨,这就是我们所说的"以意逆志"的诗歌鉴赏方法。

②那么,我们如何才能把这种鉴赏方法运用到具体的诗歌鉴赏中呢?接下来,请大家一起来欣赏下面一首诗歌:山居秋暝空山新雨后,天气晚来秋。

教材:人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》《春夜宴从弟桃花园序》教学案例南漳高级中学徐红菊2013/11/6第一部分教学设计总体思路:《中国古代诗歌散文欣赏》选修教材旨在培养学生自主阅读诗词与文言文的能力,因此在教案的总体设计上坚持在课堂上实践“自问自探这种教学模式”,来完成本课的教学,提高学生的文言文阅读及理解能力。

教学内容分析:这是一篇散文小品,是“序”的体裁。

文字表现形式为文言文。

学生要必修二的教材曾接触过一篇“序”(《兰亭集序》),所以对于文体有一定的了解,而作者李白,也是耳熟能闻。

因此,重点应放在文言字、词、句的学习与整理上,放在对文本内容记叙的情境的描绘与欣赏上,放在对李白洋溢在文中的热爱生活、热爱自然等的人生观与精神气质的赏析上。

学生情况分析:高二的学生,对于文言文这一版块的内容,通过一年的系统学习,有了一定的基础,但由于区域与学生本人知识能力的限制,依需老师的引导与校正,才能较好完成本课的学习。

教学目标:1、掌握有关的文言词语和句式,提高文言文的阅读能力2、感受古代散文的生活气息和情趣,提高鉴赏能力。

3、比较阅读《兰亭集序》,理解魏晋人与唐人生命观与精神气质的异同,体会李白的性格与才气。

教学重点:感受古代散文的生活气息和情趣,提高鉴赏能力。

教学难点:通过比较同类文章,领悟李白独特的文情诗意。

教学过程:一.导入并解题1.导入师:李白在《将进酒》中说,“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,饮宴赋诗,自古以来是文人们的一大乐事,何况是在月光也能醉人的“春夜”,何况又是在桃花盛开的园子里,更何况是与自已聪敏多才的“从弟”,这是一场怎样的视觉与精神的盛宴呢?这节课让我们一起来品读《春夜宴从弟桃花园序》!2.解题题目点出了时间(春夜)、地点(桃花园)、人物(李白和诸位堂弟)、事件(聚宴)。

看题目就知道文章的基本内容:某个春夜我李白和各位堂弟在桃花园宴游,并为之作序。

二.细读:整理文言字词句并翻译全文通假字“序”同“叙”重点字词逆良坐花醉月古今异义大块文章词类活用歌惭幽咏诗特殊句式 1.会于桃花之芳园 2.阳春召我以烟景,大块假我以文章3.罚依金谷酒数4.开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月三.品读:理解本散文的内容,感受唐代文人的生活情趣1.结构这篇小序只一百二十多字,却全面记叙了游赏的缘由、游赏过程、自然的景物、同游人的情况的思想情绪。

《中国古代诗歌散文欣赏》教案一、教学目标1. 让学生了解中国古代诗歌散文的基本知识,包括诗、词、赋、论、辩、书、序等体裁。

2. 通过欣赏古代诗歌散文,使学生感受古代文学的魅力,提高审美情趣。

3. 培养学生对中国古代文化的兴趣,增强民族自豪感。

4. 引导学生运用批判性思维,对古代诗歌散文进行分析和评价。

二、教学内容1. 中国古代诗歌散文的基本概念和特点。

2. 鉴赏古代诗歌散文的方法和技巧。

3. 分析古代诗歌散文的主题思想和艺术特色。

4. 选取代表性的古代诗歌散文作品进行欣赏和解读。

三、教学方法1. 讲授法:讲解中国古代诗歌散文的基本概念、特点、鉴赏方法等。

2. 案例分析法:分析代表性作品的主题思想和艺术特色。

3. 讨论法:引导学生对古代诗歌散文进行评价和交流。

4. 实践法:让学生动手编写古代诗歌散文,提高创作能力。

四、教学安排1. 第一课时:介绍中国古代诗歌散文的基本概念和特点。

2. 第二课时:讲解鉴赏古代诗歌散文的方法和技巧。

3. 第三课时:分析代表性作品的主题思想和艺术特色。

4. 第四课时:选取一组古代诗歌散文进行欣赏和解读。

5. 第五课时:总结课程内容,进行课程评价。

五、教学评价1. 学生能熟练掌握中国古代诗歌散文的基本概念和特点。

2. 学生能够运用鉴赏方法,分析古代诗歌散文的主题思想和艺术特色。

3. 学生能够主动参与讨论,对古代诗歌散文进行评价。

4. 学生能够动手编写古代诗歌散文,展示自己的创作能力。

六、教学内容与案例分析1. 教学内容:本章节将深入探讨古代诗歌散文的具体案例,包括《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋词等不期的代表性作品。

2. 案例分析:选取《诗经》中的《关雎》、《桃夭》等诗歌,分析其古朴的语言和深刻的寓意;选取《楚辞》中的《离骚》、《天问》等作品,探讨其浪漫主义的风格和丰富的想象力;选取唐诗中的李白的《将进酒》、杜甫的《春望》等诗歌,欣赏其豪放与忧国忧民的情怀;选取宋词中的苏轼的《江城子·密州出猎》、李清照的《如梦令》等作品,领略其细腻的情感和精妙的词句。

高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》教案资料(有待整理利用)3古典诗文2011-10-01 07435d56b7b40102drzj高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》教案资料(有待整理利用)3一、学习目标1、鉴赏诗歌2、感知“绮丽香艳、婉约柔媚”的艺术风格二、相关知识链接1、花间词派是以唐词人温庭筠、五代前蜀词人韦庄为代表,以写男女相思离别为主要特征的词派。

后蜀赵崇祚将温、韦等十八人词编为《花间集》,故名。

2、(1)两弯眉画远山青,一双眼明秋水润。

——《警世通言•杜十娘怒沉百宝箱》(2)都缘自有离恨,故画作远山长。

——(宋)欧阳修《诉衷情》(3)也应似旧,盈盈秋水,淡淡春山。

——(宋)阮阅《眼儿媚》(4)水是眼波横,山是眉峰聚。

——(宋)王观《卜算子》(5)山如眉黛,小屋恰似眉梢上的痣一点。

——李乐薇《我的空中楼阁》3、(1)云鬓半偏新睡觉(jué),花冠不整下堂来。

——(唐)白居易《长恨歌》(2)有个女孩名叫婉君,明眸如水绿鬓如云。

——琼瑶《婉君》(3)绿云扰扰,梳晓鬟也。

——杜牧《阿房宫赋》(4)螓(qín)首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。

——(《诗经卫风.硕人》)三、诱思导学1、整体感知,在这首词中,塑造了一个怎样的人物形象?2、在这首词中,是如何来表现人物形象的?(具体分析)3、结合这首词,谈谈你对“绮丽香艳、婉约柔媚”这一风格的认识。

四、课堂检测1、词,又称()()等,滥觞于(),兴盛于(),主要有()和()两个大的流派。

2、温庭筠,字(),()派之开山鼻祖,与()并称“温李”。

五、拓展阅读谒金门冯延巳风乍起,吹皱一池春水。

闲引鸳鸯香径里,手挼(ruó)红杏蕊。

斗鸭阑干独倚,碧玉搔头斜坠。

终日望君君不至,举头闻鹊喜。

(1)试分析“皱”字的好处。

(2)试比较本词与温词《菩萨蛮》的异同。

推荐作品《积雨辋川庄作》王维积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。

漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。

教学研究:选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》教学构想高考研究2014-03-17 1640选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》教学构想人教版选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》是为了适应高中生学习古代诗文的需要编写的,它着重从文学鉴赏的角度进一步引导学生有计划地阅读一定数量的名篇,通过自己的鉴赏探究,感受其思想、艺术魅力,发展想象力和审美能力,提高对古代诗文语言的感受力,体会中华文化的博大精深,深化热爱祖国的情感,增进运用祖国语言文字的能力。

与必修教材相比,其专题性更强,选文数量更多,内容更丰富,如果沿用必修教材惯用的单篇教学模式,很难体现教材编写专题探究的意图,在有限的学习时间内也很难完成教学任务。

从教与学的实际考虑,笔者以为可在各单元的专题下,相机设计几个子专题,对教材选文进行增删重组,通过对比阅读实现专题目标。

下面以第一单元‚以意逆志知人论世‛为例。

教材前言告诉我们:‚在具体步骤的安排上,是从学习过程着眼,每章的第一项是‘赏析指导’,就这一章所提出的赏析角度,介绍相关知识和鉴赏方法。

第二项是‘赏析示例’,诗歌和散文各举一篇为例,从该章所提出的学习角度进行分析,带有举例示范性质,供同学们参考借鉴。

第三项‘自主赏析’是围绕这一章的学习内容,提供阅读鉴赏的作品。

自主赏析作品后面列有‘探究.讨论’题目,这些题目帮助同学们在阅读赏析时打开思路、把握要点,在途径上、方法上作适当的提示或点拨。

有的作品在‘探究.讨论’题目之后,还有‘相关链接’,进一步提供有关背景资料和信息。

第四项‘推荐作品’是推荐给同学们与本单元学习内容相关的一些作品,供课外阅读之用。

‛这种运用演绎法的设计安排导之以法在先,目标比较明确,应该说是合理的,可操作性也是很强的,但是它并不符合学生的阅读实情和认知规律,学生更多的是先接触诗文作品,在感性认识积累的基础上,再作理性的分析,探究蕴含其中的奥妙,实际上运用的是归纳法。

因而,我们仍以教材各单元的学习重点为目标,改变一种思维路径,即从具体的作品入手,将有相关点的作品整合重组为几类或几个子专题,让学生在充分赏读的基础上,探究阅读古代诗文的基本原则与途径。

《中国古代诗歌散文欣赏》教材分析与教学策略建议说课(人教版高二必修五)语文教学必须有一种“大单元”意识,以“文本”为依托,构建文言文教学内容的层级序列,达到文言知识结构化,教学目标明确化,课堂落实具体化,训练反馈集中化。

作为必修学习的最后一本教材,通过对第二单元的学习和总结,帮助学生为选修课程——《中国古代诗歌散文欣赏》和《中国文化经典研究》的学习做好文言知识的积累,帮助学生进行下一步自主学习归纳方法,引导学生从博大精深的古代文化汲取养分,在沉思中固守精神家园。

一、该单元内容在语文教学中要解决的主要问题《北京市普通高中新课程教学指导意见和模块学习要求(试行修订版)》中教学目标分析中关于“阅读与鉴赏”中阐述“文言文阅读是教学难点”,总体目标是阅读“浅易文言文”。

本单元在引导学生积累巩固、迁移综合、鉴赏审视等方面有着独特的作用。

1 .本单元的四篇文章均为古代抒情散文。

尽管所选课文时代不同,文体不一,所抒发的感情也各有不同,但是都是古人真情实感的自然流露。

指导学生在已有知识积累的基础上,读懂文章内容,悉心体会,披文入情,把握作品所抒发的真挚情感。

2 .在熟读成诵的基础上,指导学生领略其中不同的文体风格和语言韵味,并引导学生写一些鉴赏性文字。

3 .对于文章的理解,教师还可以为学生进一步研究提供参考资料,鼓励学生探究性阅读,尊重个性化理解,拓展思维空间。

二、学情与单元教学重点难点分析1 .学情分析学生经过必修四个模块的学习应该积累了一定文言知识,掌握了一定文言文阅读的方法。

在本模块文言文的学习过程中,教师要指导学生全面梳理文言知识,并运用已有知识储备,在读懂的基础上读出深度,读出个性。

2 .单元教学重点难点分析单元学习重点在于指导学生立足文本,披文入情,同时调动学生自我的生活体验,对接古人,把握作品所抒发的真挚情感。

学习难点在于启发学生学会用历史眼光和现代观念审视古代作品的内容和思想倾向,提出自己的看法。