魏晋南北朝文学发展脉络

- 格式:ppt

- 大小:157.00 KB

- 文档页数:15

曹操诗一、曹操生平文武并施、求贤若渴、力求建立功业的大气之才。

武:御军三十余年,伐黄巾、讨董卓、战二袁(袁绍与袁术)文:夜则思经传,昼则讲武策,读书于行军间,登高赋歌诗,形成了具有霸王之气的慷慨悲凉的独特诗风。

诗歌:《蒿里行》、《短歌行》、《步出夏门行》散文:《让县自明本志令》1、英雄志意(1)英雄的志意与志向包括对人民疾苦的感动与关怀。

(2)英雄的志意与志向还有对时事的感动与关怀。

(3)英雄的志意与志向同样会有人生短暂、功业未就的苦闷与彷徨。

(4)英雄的志意与志向更有一种不甘老去、积极奋发的人生精神。

2、霸王野心3、诗人才情魏晋乐府有以下几种体裁:有楚歌体的,是继承楚辞的;有四言体的,是继承《诗经》的,有杂言体的,是继承民歌的;有五言体的,是新兴的体式。

曹操的乐府诗更多保留了杂言体和四言体的朴素诗风,其中四言体为其主要的诗歌体式。

曹操的乐府诗常常是以旧调旧题来表现新的内容。

《短歌行》1、主题:抒写了时光易逝、功业未就的苦闷和要求招纳贤才,帮助建功立业的意志。

2、讲析:(1)表达了生命短暂人生无常的忧思。

(2)表达了渴望招纳贤才的忧思情绪。

(3)表示自己要待贤以礼的真诚心态。

(4)表达自己待贤以礼的决心。

3、艺术特点:(1)本诗修辞手法的层累使用:反问、意象、设问、化用诗句、比兴、比喻、典故、对仗等等。

(2)叙事、写景、说理、抒情相融合。

情因景生,理以事明,几种表达方式相得益彰。

(3)音韵铿锵有力,韵脚或八句一换,或四句一转,节奏错落有致。

(4)语言质朴、自然,素朴中见苍凉,体现了曹操诗清峻、通脱、慷慨悲凉的风格。

钟嵘在《诗品》中评价其“曹公古直,甚有悲凉之句。

”曹植一、曹植生平(192—232年)1、曹彰、曹丕与曹植曹彰:少善射御,臂力过人,手格猛兽,不避险阻。

曹操评价他:“汝不念读书慕圣道,而好乘汗马击剑,此一夫之用,何足贵也!”曹彰:“丈夫以为卫、霍,将十万骑驰沙漠,驱狄戎,立功建号耳,何能作博士邪?”2.曹植:戏剧化的人生:公元220年为分界:(1)早年生活优游王侯的身份地位:临淄侯。

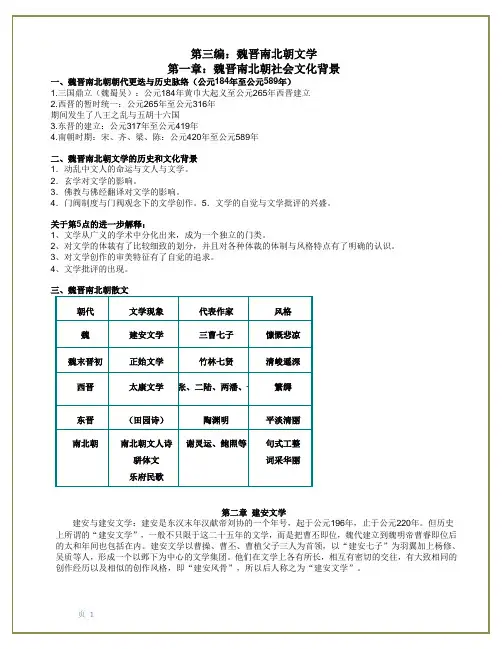

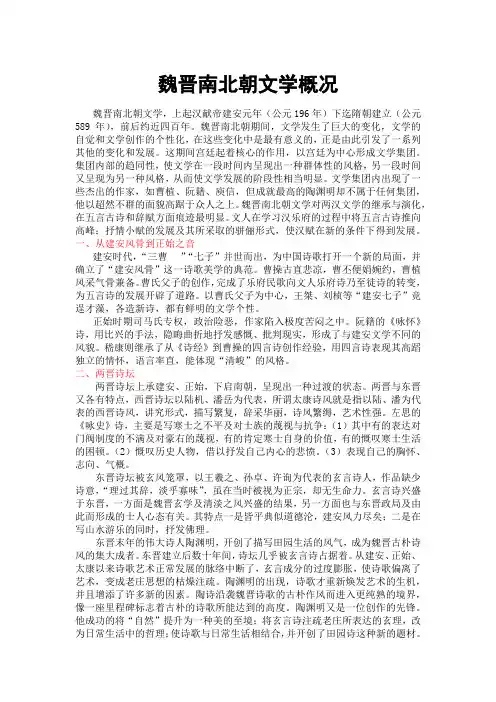

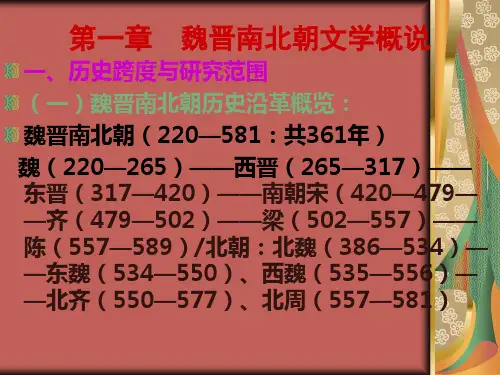

魏晋南北朝文学概况魏晋南北朝文学,上起汉献帝建安元年(公元196年)下迄隋朝建立(公元589年),前后约近四百年。

魏晋南北朝期间,文学发生了巨大的变化,文学的自觉和文学创作的个性化,在这些变化中是最有意义的,正是由此引发了一系列其他的变化和发展。

这期间宫廷起着核心的作用,以宫廷为中心形成文学集团。

集团内部的趋同性,使文学在一段时间内呈现出一种群体性的风格,另一段时间又呈现为另一种风格,从而使文学发展的阶段性相当明显。

文学集团内出现了一些杰出的作家,如曹植、阮籍、庾信,但成就最高的陶渊明却不属于任何集团,他以超然不群的面貌高踞于众人之上。

魏晋南北朝文学对两汉文学的继承与演化,在五言古诗和辞赋方面痕迹最明显。

文人在学习汉乐府的过程中将五言古诗推向高峰;抒情小赋的发展及其所采取的骈俪形式,使汉赋在新的条件下得到发展。

一、从建安风骨到正始之音建安时代,“三曹”“七子”并世而出,为中国诗歌打开一个新的局面,并确立了“建安风骨”这一诗歌美学的典范。

曹操古直悲凉,曹丕便娟婉约,曹植风采气骨兼备。

曹氏父子的创作,完成了乐府民歌向文人乐府诗乃至徒诗的转变,为五言诗的发展开辟了道路。

以曹氏父子为中心,王桀、刘桢等“建安七子”竞逞才藻,各造新诗,都有鲜明的文学个性。

正始时期司马氏专权,政治险恶,作家陷入极度苦闷之中。

阮籍的《咏怀》诗,用比兴的手法,隐晦曲折地抒发感慨、批判现实,形成了与建安文学不同的风貌。

嵇康则继承了从《诗经》到曹操的四言诗创作经验,用四言诗表现其高蹈独立的情怀,语言率直,能体现“清峻”的风格。

二、两晋诗坛两晋诗坛上承建安、正始,下启南朝,呈现出一种过渡的状态。

两晋与东晋又各有特点,西晋诗坛以陆机、潘岳为代表,所谓太康诗风就是指以陆、潘为代表的西晋诗风,讲究形式,描写繁复,辞采华丽,诗风繁缛,艺术性强。

左思的《咏史》诗,主要是写寒士之不平及对士族的蔑视与抗争:(1)其中有的表达对门阀制度的不满及对豪右的蔑视,有的肯定寒士自身的价值,有的慨叹寒士生活的困顿。

汉魏六朝文学概述自公元前206年汉高祖刘邦建立西汉政权,到公元589年隋文帝杨坚完成南北统一,其间约800年,中国封建社会经历了由强大统一的中央集权到分裂对抗、地方割据的变化,文学也逐步摆脱了哲学、史学附庸的地位,开始独立地发展。

这一时期的前400年,特别是西汉时期,社会政治稳定、经济迅速发展,国力空前强大。

于是,规模宏大,铺陈扬厉,“润色鸿业”的辞赋创作,成为一时的风气。

同时,各种文体的散文和文人五言诗也渐次发展起来。

后400年中,陆续出现群雄逐鹿、王室内乱、异族入侵、南北对峙、争战不息的混乱局面。

社会的动荡、政治的黑暗、民生的艰难,对封建统治以及居于统治地位的儒家思想形成了极大的冲击和破坏,人们开始摆脱经学的束缚,对宇宙和人生进行哲学的思考,对生命本质、个人感受、审美趣味更为关怀,于是文学的形式和技巧得到了更多的关注,文学进入了一个自觉的时代。

为了具体了解这一时期文学发展的脉络,我们分两部分来进行介绍。

一、两汉文学在两汉文学中,汉赋是最有代表性的文学样式。

它由楚辞演化而来,经过了骚体赋、汉大赋、抒情小赋等几个发展阶段。

早期汉赋的内容多以批判现实、抒发个人愤懑感情为主,形式上带有楚辞的句法特点,代表作有贾谊的《吊屈原赋》、《鵩鸟赋》等。

西汉中期,从枚乘的《七发》开始,赋的内容向“体物”的方向转变,主要描写京都、宫室、苑囿、畋猎等事物,形成辞藻华丽、想象丰富、专事铺陈、讲究排偶的宏篇巨制。

至司马相如的《子虚赋》、《上林赋》,描述楚王云梦和天子上林游猎的盛况,使汉大赋的铺彩摛文达到了顶峰。

此后,跟进者络绎不绝。

如扬雄的《甘泉赋》、《羽猎赋》,班固的《两都赋》,张衡的《两京赋》等,都洋洋洒洒,蔚为壮观。

赋的作者可能意在讽喻,但实际上只能起到“劝百讽一”的效果。

东汉中期以后,虽然汉大赋创作仍然不衰,但开始出现了抒情小赋,张衡《思玄赋》、王粲《登楼赋》等就是优秀的代表。

西汉前期的散文,总体上带有鲜明的政治色彩和实用性质,内容或是总结秦王朝覆灭的教训,或是为新王朝提供统治的良策。

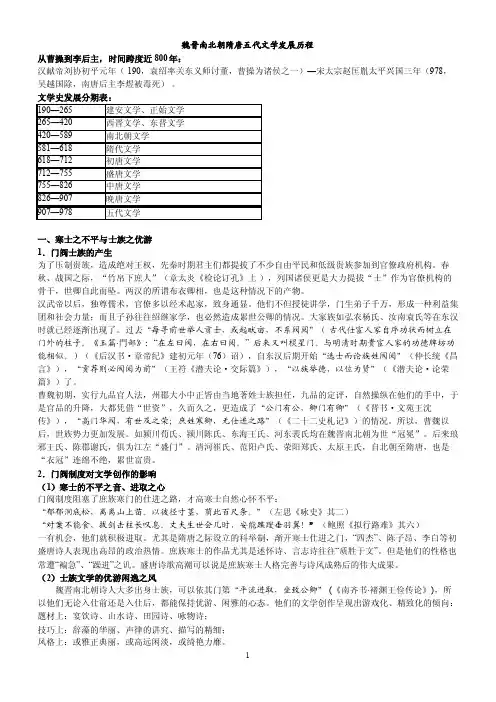

魏晋南北朝隋唐五代文学发展历程从曹操到李后主,时间跨度近800年:汉献帝刘协初平元年( 190,袁绍率关东义师讨董,曹操为诸侯之一)—宋太宗赵匡胤太平兴国三年(978,吴越国除,南唐后主李煜被毒死)。

一、寒士之不平与士族之优游1.门阀士族的产生为了压制贵族,造成绝对王权,先秦时期君主们都提拔了不少自由平民和低级贵族参加到官僚政府机构。

春秋、战国之际,“竹帛下庶人”(章太炎《检论订孔》上),列国诸侯更是大力提拔“士”作为官僚机构的骨干,世卿自此而坠。

两汉的所谓布衣卿相,也是这种情况下的产物。

汉武帝以后,独尊儒术,官僚多以经术起家,致身通显。

他们不但授徒讲学,门生弟子千万,形成一种利益集团和社会力量;而且子孙往往绍继家学,也必然造成累世公卿的情况。

大家族如弘农杨氏、汝南袁氏等在东汉时就已经逐渐出现了。

过去‚每寻前世举人贡士,或起畎亩,不系阀阅‛(古代仕宦人家自序功状而树立在门外的柱子。

《玉篇·門部》:“在左曰阀,在右曰阅。

”后来又叫棂星门。

与明清时期贵宦人家的功德牌坊功能相似。

)(《后汉书·章帝纪》建初元年(76)诏),自东汉后期开始‚选士而论族姓阀阅‛(仲长统《昌言》),‚贡荐则必阀阅为前‛(王符《潜夫论·交际篇》),‚以族举德,以位为贤‛(《潜夫论·论荣篇》)了。

曹魏初期,实行九品官人法,州郡大小中正皆由当地著姓士族担任,九品的定评,自然操纵在他们的手中,于是官品的升降,大都凭借“世资”,久而久之,更造成了‚公门有公,卿门有卿‛(《晋书·文苑王沈传》),‚高门华阀,有世及之荣;庶姓寒卿,无仕进之路‛(《二十二史札记》)的情况。

所以,曹魏以后,世族势力更加发展。

如颍川荀氏、颍川陈氏、东海王氏、河东裴氏均在魏晋南北朝为世“冠冕”。

后来琅邪王氏、陈郡谢氏,俱为江左“盛门”。

清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏、太原王氏,自北朝至隋唐,也是“衣冠”连绵不绝,累世富贵。

魏晋南北朝文学概况:时间:196年到589年(共约400年)从魏晋开始,历经南北朝,包括唐代前期文体:以五七言古近体诗的兴盛为标志的。

五古在魏晋南北朝进入高潮,七古和五七言近体在唐代前期臻于鼎盛。

朝代:汉末——三国·魏——西晋——东晋——南北朝。

第一章:从建安风骨到正始之音建安文学什么是建安文学:1、建安汉宪帝年号,(190——220)共25年的时间。

2、代表作家:三曹七子和女诗人蔡琰。

3、指建安的东西,在此期间在北方形成了一个文学中心,史学上习惯把建安时期以及若干年以后的时期的文学称为建安文学。

三曹的评价及作品分析:曹操:诗风与文风:诗风高爽,苍凉而又沉雄;文风通脱而机智。

诗歌的突出成就:①曹操诗是学习汉乐府结出的硕果。

他采用乐府古题写时事,比如《蒿里》本是挽歌,曹操却用来写当时的社会现实。

既反映现实又有很深的感慨。

②语言古朴率真,所以胡应麟说《短歌行》等诗“汉人乐府本色尚存。

他的诗于悲凉之中含跌宕慷慨之气。

锺嵘说:曹公骨直,甚有悲凉之句。

③就艺术形式而言,曹操的四言诗也为已经板滞僵化了的四言诗体注入了活力。

作品:《蒿里行》找出诗中名句并说明?答:“白骨露于野,千里无鸡鸣”从听觉和视觉两个方面大幅度地勾画出了战乱时代百姓悲惨的生活画面深刻反映了战乱破坏的严重,控诉了军阀的罪行。

你认为锺惺〈古诗归〉评此诗说“汉末之实录,真诗史也”的评论如何?答:诗歌首写群雄起兵,次叙军阀混战,末言人民遭殃,真实而概括地记录了东汉末年诸侯拥兵自重,为争夺权利而互相残杀,至使百姓遭殃的受沉重灾难的黑暗的社会现实。

特别是“白骨露于野,千里无鸡鸣”从听觉和视觉两个方面大幅度地勾画出了战乱时代百姓悲惨的生活画面深刻反映了战乱破坏的严重,控诉了军阀的罪行。

《短歌行》举例说明诗中比兴手法的运用,及此诗的语言特点?答:以“朝露”比喻人生易逝,以“明明如月”比喻才德高盛。

以山、海比喻胸怀宽阔,招纳人才越多越好;语言质朴自然,在深沉的忧郁之中激荡着一股慷慨激昂积极向上的情绪。

魏晋南北朝文学概述从公元196年(汉献帝建安元年)至公元589年约近四百年,是中国历史上的魏晋南北朝北朝,这一时期的文学称为魏晋南北朝文学。

魏晋南北朝文学在整个中国文学史上有重要地位,是一个承上启下,走向繁荣的过渡时期。

这一时期,在文学思想、文学的题材、体裁以及整体风貌上,都呈现出许多新的变化。

而这些变化又是同这一时期的时代特点、哲学思想、文艺思潮密切相关的。

一、魏晋南北朝文学的时代特征(一)动荡的时局魏晋南北朝时期,可说是中国历史上的“乱世”。

这近四百年间,除了西晋短暂的统一外,一直处于分裂、动荡之中,汉末动乱,代之而起的是三国鼎立。

公元265年,司马炎篡魏建立西晋王朝,至280年灭吴而统一全国,但至316年即由于“八王之乱”而灭亡。

317年,司马睿在江南建立东晋王朝,420年又为刘裕所篡。

此后便形成了南北对峙的局面。

北方是十六国的混乱局面,南方则宋、齐、梁、陈几个朝代频繁更迭。

这一时期除了西晋的统治时间较长外,其余的朝代均为时较短,最短的萧齐政权不过20余年,王朝更迭带来的争斗以及南北对峙带来的相互攻伐,使这一时期战乱不断,少有宁日。

战乱使很多人丧生,也带来了饥馑、瘟疫及大规模的人口迁徙,这些都深刻地影响了文人的心态与精神风貌,同时也影响到整个文学创作的主题、题材与作品的基调。

因为战争造成的大量的人口死亡,使心灵敏感的作家与文人普遍地感受到了人的生命的脆弱、命运的多变难卜,人生祸福无常以及生命个体面对多变的时代风云的无能为力,于是,我们便在魏晋南北朝文学里看到了一些集中的文学主题,如生死主题、游仙主题及隐逸的主题。

在乱世之中,文人的生活方式或表现为或慷慨悲歌、或任诞放达、或及时行乐,追求声色,而文学风貌也呈现出或梗概多气、或隐约曲折、或绮丽华靡的特点,这些都不能不说和特定的时代背景相关。

(二)门阀制度门阀制度又称士族(世族)门阀制度。

士族或世族,是指高门大族。

约在东汉后期,士大夫中就出现了一些世家大族,他们累世公卿,在入仕上,其子弟比一般人更容易获得政治上权利。

第三编魏晋南北朝文学绪论这段文学以五七言古近体诗的兴盛为标志,宫廷起着核心作用,以宫廷为中心形成文学集团。

陶渊明不属任何集团。

对两汉文学的继承与演化在五言古诗和辞赋方面痕迹最明显。

第一节文学的自觉与文学批评的兴盛文学理论与文学批评的兴盛与文学的自觉联系在一起,自觉有三个标志:1、文学从广义的学术中分化出来,成为独立的一个门类。

2、对文学的各种体裁有了比较细致的区分,更重要的是对各种体裁的体制和风格特点有了比较明确的认识。

(《文选》是按文体编成的文学总集)3、对文学的审美特性有了自觉的追求。

人物品评到文学品评刘勰《文心雕龙》标志着中国文学理论和文学批评建立了完整的体系。

主要贡献在以下两方面:1、论述了文学发展的外部原因和内部规律。

2、总结了许多宝贵的文学创作经验,揭示了创作活动的奥秘,从而形成具有中国特色的创作论。

(“创作论”这一部分是全书的精华)总集的编纂是文体辨析的自然结果。

箫统的《文选》是现存最早的文学总集,自唐代以来赢得文人的广泛重视,并逐渐形成“文选学”。

新的文学思潮:努力将文学从学术中区分出来,进而探寻文学的特点、文学本身的分类、文学创作的规律,以及文学的价值。

魏晋以后,经学摆脱了经学的束缚,整个文学思潮的方向也脱离儒家所强调的政治教化的需要,寻找文学自身独立存在的意义,提出了崭新的概念和理论,如风骨、风韵及言意关系等,形成了重意象、中风骨、中气韵的审美思想。

诗歌求言外之意,音乐求弦外之音,绘画求象外之趣,各类文艺形式之间互相沟通的这种自觉的美学追求,标志着一个新的文学时代的到来。

这个时期文学创作的一个显著特点是:服务于政治教化的要求减弱了,文学变成个人的行为,抒发个人的生活体验和情感。

(赋,从汉代的大赋演化为魏晋南北朝的抒情小赋,便是很有代表性的一个转变。

)第二节动乱文人的命运与文人的风尚战乱和分裂,成为这个时期的特征,文学典型是乱世文学。

文学形成一些共同的主题:生死主题(感慨人生的短促、死亡的不可避免及表现如何对待生、如何迎接死的思考)、游仙主题(想象神仙的世界,表现对那个世界的向往以及企求长生的愿望)、隐逸主题(包括向往和歌咏隐逸生活,也包括招隐诗、反招隐诗)。

魏晋南北朝文学的发展历程一、魏晋南北朝文学始自汉末建安,建安是汉献帝年号(196-220);终结以隋文帝统一中国(589)为标志,共经历了393年。

二、建安文学。

(一)实际包括建安年间和魏前期文学,以曹氏父子为中心,以七子为骨干。

(二)政治理想抱负和务实精神,通脱态度和应变能力,不拘于儒学,个性鲜明。

(三)其创作反映动乱时代。

政治理想的高扬、人生短暂的哀叹、强烈的个性、浓郁的悲剧色彩,构成“建安风骨”的时代风格。

三、正始文学。

(一)正始是魏齐王曹芳的年号(240-248),正始文学泛指魏朝后期的文学。

(二)条件:魏晋易代之际,司马氏屠杀异己,形成恐怖政治局面;哲学上是魏晋玄学的开创期,代表何晏和王弼;文学上代表是嵇康和阮籍。

(三)对抗司马氏残暴统治,崇尚自然反对名教,作品揭露了礼教的虚伪,表现了政治重压下的苦闷与抗议。

四、太康文学。

(一)是西晋武帝太康(280-289)年号。

(二)代表:“三张、二陆、两潘、一左”(锺嵘《诗品序》)(三)太康诗风以繁缛为特点;左思《咏史》诗与建安诗歌一脉相承。

五、发展脉络:西晋末,士族清谈玄理的风气影响,产生玄言诗→东晋玄佛合流助长其发展→宋初转向山水诗,谢灵运第一个大力写作山水诗→晋宋易代之际,陶渊明在日常生活中发掘出诗意,开创田园诗;使汉魏古朴诗风纯熟,将“自然”提升为美的至境→晋宋间文学转折,追求艺术形式华美→宋鲍照七言乐府作出突破→齐梁两个重要文学现象:一是诗体发生变革,周颙发现四声,沈约运用到诗歌声律上,并与谢朓、王融共创“永明体”,试图建立比较严格的、声调和谐的诗歌格律,并且在词藻、用事、对偶等方面做了新探索。

“永明体”成为从古体诗向近体诗过渡的重要形式;二在皇帝太子周围聚集文人,形成3个文学集团:分别以南齐竟陵王萧子良,梁萧衍、萧统,梁萧纲为中心,导致取材和风格的趋同性,并在切磋中提高技巧→梁陈浮靡轻艳的宫体诗成为主流,主要以艳丽词句表现宫廷生活,多有咏物、女性题材。

魏晋南北朝文学大事年表公元 220年魏文帝黄初元年汉亡。

曹丕称帝,魏王朝建立。

三国时期开始。

公元 223年魏黄初四年曹植的《洛神赋》和五言诗《赠白马王彪》作于本年。

公元 227年蜀汉建兴五年诸葛亮于伐魏前作《出师表》,为三国时期散文代表作品之一。

公元 232年魏明帝太和六年曹植卒(生192年)。

曹植后期作品还有五言诗《野田黄雀行》等。

公元240年魏齐王正始元年正始时期,阮籍、嵇康、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎号“竹林七贤”。

阮籍、嵇康齐名,并称“嵇阮”,为这一时期的代表作家。

正始时期与整个曹魏后期的文学风貌,后人称之为“正始体”。

正始时期,诗歌中开始出现玄理,为后来玄言诗之滥觞。

公元 263年魏元帝景元四年阮籍卒(生于210年)。

阮籍作有五言《咏怀》诗82首,为时代较早、规模较大的个人抒情组诗;又作有散文《大人先生传》等。

嵇康卒(生于 223年)。

嵇康作有散文《与山巨源绝交书》等。

公元 265年晋武帝泰始元年魏亡。

晋王朝建立。

公元280年晋武帝太康元年太康时期,代表作家有张载、张协、张亢、陆机、陆云、潘岳、潘尼、左思等,后人称之为“三张、二陆、两潘、一左”(“三张”一作张华、张载、张协)。

太康年间及其前后一段时期的诗风,后人称之为“太康体”。

公元 285年晋太康六年陈寿的《三国志》成书。

为继《汉书》之后又一部纪传体断代史著作。

公元303年晋惠帝太安二年陆机卒(生于261年)。

陆机作有《文赋》,为中国文学批评史上第一篇系统的创作论。

公元305年晋惠帝永兴二年左思卒〔?〕(生于250年?)。

左思作有《三都赋》,为继承汉赋传统的散体大赋代表作品;又作有《咏史》诗 8首等,为西晋时期五言诗代表作品。

公元311年晋怀帝永嘉五年挚虞卒(生年?)。

挚虞作有《文章流别论》(系后人集中其《流别集》中对各种文体的评论而成,今佚)。

西晋后期,士大夫间形成清谈风气,崇尚黄老玄学,其后至东晋时期玄言诗盛行,代表作家有孙绰、许询等。