(完整版)魏晋南北朝文学概述

- 格式:doc

- 大小:16.78 KB

- 文档页数:2

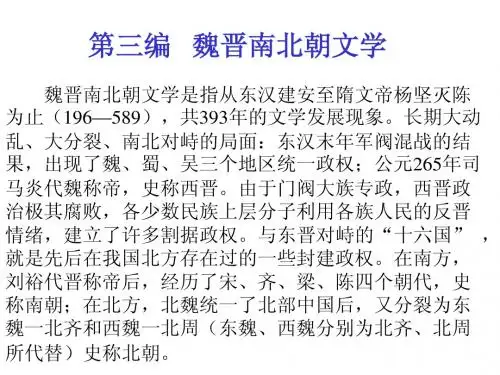

魏晋南北朝文学概述摘要:魏晋南北朝文学这段时期历史情况复杂,文学发展也有许多变化。

由于阶级矛盾、民族矛盾和统治阶级内部矛盾错综复杂,因而形成了长期大动乱、大分裂、南北对峙的局面。

魏晋南北朝社会经济不断遭到破坏,发展缓慢而又不平衡.豪门贵族垄断政权,寒士被压抑、受屈辱,广大劳动人民生活十分艰苦。

在思想领域和社会风气方面,玄学、清谈兴起,佛教、道教盛行.这些对文学的发展也产生了深远影响.这一时期文学的主要成就是诗歌,文人五言诗尤为卓越;南北朝乐府民歌继承并发扬了《诗经》和汉乐府的优良传统.魏晋南北的辞赋同汉赋相比,题材、内容有所扩大和充实.这期的散文虽然逐渐被骈文所代替,但也不断地发展变化。

萌芽于先秦,两汉的小说,到了六朝开始兴盛。

文学理论的兴盛和文学批评的展,是这期文学重大建树之一.关键词:建安正始文学;两晋文学;南北朝文学。

一、建安、正始文学(一)建安文学:包括建安年间和魏朝前期的文学。

主要成就是诗歌。

以曹氏父子和“建安七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)。

曹操是建安文学新局面的开创者,一生戎马生活,对现实有较多的接触,他的作品如《蒿里行》、《苦寒行》等诗都能反映汉末动乱的社会现实和人民流离失所的苦痛生活,在《短歌行》、《步出厦门行》等作品中则抒写了他要求建功立业的意志.他的诗歌全部采用乐府旧题抒写实事,感情深沉,情调苍凉悲壮.曹植是建安文学的主将。

年轻时显示出文学才华,他的一生以曹丕即位分为前后两期,前期受曹操宠爱,乐观自信,思想积极奋发,早期作品如《白马篇》、《杂诗》抒发了自己追求的理想和抱负;曹丕即位后,政治上受到了压抑《赠白马王彪》、《吁嗟篇》、《野田黄雀行》等作品就强烈地反映了这种统治阶级内部的矛盾和自己受压抑的不满情绪。

他的作品注意用词的形象生动和词采的华美,对后世文人五言诗的发展起了积极作用,是建安时期成就最高的一位诗人。

七子中一些诗人亲身经历了社会动乱,王粲《七哀诗》、陈琳《饮马长城窟行》、阮瑀《驾出北部门行》反映社会现实。

魏晋南北朝文学(一)魏晋南北朝文学概述魏晋南北朝文学,上起汉献帝建安元年(196),下迄隋朝建立(489),前后约400年。

这一时期是中国历史上一个大分裂、大动荡时期,战争频仍,军阀割据,朝代更迭,同时也是一个思想异常活跃、文化环境较为宽松、文学艺术极为活跃的时期,是中国古代文学大转变,且极富创造性时期。

一.政治状况1、.战乱不断、国家分裂,朝代更迭:曹操迎汉献帝,定都许昌,改年号为建安(196—220年)建安25年(220)曹丕称帝,随后孙权、刘备相继称号建国,形成了魏、吴、蜀三国鼎立的局面。

265年,司马炎灭魏自立,建立西晋王朝317年,司马睿在江南建立东晋王朝南北朝长期分裂:北朝:“五胡十六国”(304—429)南朝:刘裕代晋自立宋(420),后来是齐、梁、陈,历史上把这四个朝代称为南朝2、.士族门阀制度的产生士族,又称世族、高门大族,其对立的称呼是庶族、寒门,他们之间的根本区别不是基于官职的高下或财产的多寡,而是基于宗族的血统。

士族对政治权力的垄断,以致造成“上品无寒门,下品无士族”的局面二社会思想及文人心态相对而言,这一时期的社会思想显得自由活跃,各种学说同时并兴,某些异端思想也得以流行,是继战国“百家争鸣”以后,我国历史上又一个思想解放的时代。

建安时期,受经学思想影响,文人重新审视自我,抒写人的感情、欲望和个性。

魏晋之际,环境险恶。

士人为逃避祸端,开始从老庄那里寻求精神寄托,他们喜好清谈,发言玄远,正始玄学便是这一产物。

他们推崇《老子》、《庄子》和《周易》,并称之为“三玄”。

他们用玄学理论和清谈方式来讨论“名教”与“自然”的关系佛教和道教的发展也是这一时期思想领域中重要现象。

三文学概况(一)魏晋南北朝文学的主要特点1、.文学的觉醒与独立第一,文学从广义的学术中分化出来,成为独立的一个门类。

文史分开,把文章区分为有韵之文和无韵之笔第二,对文学的体裁有了比较细致的区分。

曹丕把文章体裁分为四科八类,并且剖析了各自特点和要求:“奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。

魏晋南北朝文学概括一、魏晋南北朝文学的起讫及分期:魏晋南北朝文学是从汉末建安(196)开始,到隋文帝统一中国(589)结束,约400年的文学史。

它包括建安文学、正始文学、西晋太康文学、东晋文学、南朝文学、北朝文学等几个大的阶段。

东晋(317—420)对峙的‚十六国‛(304--439),就是先后在我国北方存在过的一些封建政权。

在南方,刘裕代晋称帝后,经历了宋(420---479)、齐(479--502)、梁(502—557)、陈(557—589)四个朝代,史称南朝;在北方,北魏(386—534)统一了北部中国后,又分裂为东魏(534—550)一北齐(550—577)和西魏(535—556)一北周(557—581)(东魏、西魏分别为北齐、北周所代替),史称北朝。

二、魏晋南北朝文学所处的时代、政治、思想、文化环境:1、魏晋南北朝四百年间的时代特征是:全国长期处于分裂,政权更迭频繁,社会动乱不休,民族矛盾尖锐和民族大融合。

从黄巾起义到汉末大乱,从三国鼎立到西晋统一,后又是八王之乱,导致南北分裂长达二百七十多年。

其间最长的朝代不过一百年(如东晋、北魏),短则二十多年。

在中国这块版图上曾经一度出现过十几个大大小小的国家。

这一时期,由于国家分裂,政权不稳定,各种力量为了争夺权力或扩大统治范围,互相进行着激烈的斗争。

有时战争异常激烈,给人民带来深重的灾难。

战乱和分裂是魏晋南北朝的时代特征,对应于文学,魏晋南北朝文学是典型的乱世文学。

敏感的作家们在战乱中最容易感受人生的短促,生命的脆弱,命运的难卜,祸福的无常,以及个人的无能为力,从而形成文学的悲剧性基调。

2、由于政权的更迭频繁,统治集团中为了争夺权力的斗争也充满着杀气,许多文人被卷入政治斗争而遭到杀戮。

从东汉末年的党祸大屠杀,到西晋初司马氏政权的高压政策,许多文人都朝不保夕,惨遭杀害。

如孔融、祢衡、杨修、丁仪、嵇康、张华、陆机、陆云、潘岳、刘琨、郭璞等等。

难怪有的文人用酒来麻醉自己,有的人隐居山林,住洞穴,韬光遁世,养性全身。

魏晋南北朝文学概述

魏晋南北朝文学还注重个体感受和情感的表达。

这个时期的作家们更加关注自身的情感和个体的表达。

他们通过描写内心的痛苦、欢乐和纷争等各种情感来刻画人物形象和揭示人性的复杂性。

代表作之一是曹丕的《观沧海》。

这首诗以壮志未酬的曹操为主题,表达了诗人对人生的疑问和对壮志未酬的无奈。

与此同时,魏晋南北朝文学也受到佛教文化的影响。

南朝时期,佛教逐渐传入中国并得到广泛传播,对当时的文学产生了积极影响。

佛教思想强调超脱尘世的境界,鼓励人们通过修行和悟性实现心灵的自由。

因此,魏晋南北朝文学中出现了大量反映佛教思想和题材的作品,如陶渊明的《饮酒》、佛印的《紧那罗塔的梦》等。

在魏晋南北朝文学中,还出现了不少世俗主义的作品。

这些作品强调人间的欢乐和世俗的快乐,以及对美好生活的追求。

其中最有代表性的是陶渊明的作品。

陶渊明是一位农民诗人,他的作品饱含对农村生活和自然界的热爱,同时也表达了对世俗的不满和对人性的怀疑。

他的代表作有《归园田居》、《五柳先生传》等。

总的来说,魏晋南北朝文学是中国文学史上一个丰富多彩的时期,代表了中国文学的不同风格和思潮。

它在文学思想、哲学与文学的融合、个体情感和佛教文化等方面都取得了重要成就,对后世文学的发展产生了深远的影响。

中国古代魏晋南北朝⽂学作品介绍 魏晋南北朝是中国⽂学发展史上⼀个充满活⼒的创新期,诗、赋、⼩说等体裁,在这⼀时期都出现了新的时代特点,并奠定了它们在此后的发展⽅向。

魏晋南北朝的作品⽂学思想与佛教在中⼟的传播有着极为密切的关系。

下⾯由店铺为⼤家提供关于中国古代魏晋南北朝⽂学作品介绍,希望对⼤家有帮助! 魏晋南北朝⽂学作品介绍⼀、建安风⾻ 1、建安诗坛的时间断限。

建安诗坛,上起汉献帝建安元年(196)下迄魏明帝太和六年(233),即汉末魏初时期⽂学。

(这⼀时期是中国⽂学史上五⾔诗兴盛、七⾔诗奠基的阶段。

在中国诗歌史上第⼀次掀起了⽂⼈诗歌的创作⾼潮,并形成了被称为“建安风⾻”的时代风格。

) 2、建安风⾻形成的原因。

建安时代,汉末的动乱现实⼀⽅⾯给建功⽴业提供了可能,激发起⼠⼈们积极进取的强烈愿望,⼀⽅⾯⼜是⼈命危浅朝不虑⼣,给⼠⼈带来岁⽉不居⼈⽣⽆常的深沉叹息。

因此形成慷慨任⽓,以悲凉为美的风尚。

这⼀时期的代表诗⼈是曹⽒⽗⼦(曹操、曹丕、曹植)、建安七⼦(孔融、陈琳、王粲、徐⼲、阮瑀、应瑒、刘桢)和⼥诗⼈蔡琰。

第⼀节曹操与曹丕 1、曹操⽣平及思想、性格。

曹操,字孟德,是中国历史上着名的政治家、军事家和⽂学家。

曹操是⼀个注重实际的⼈,知道乱世⽤儒学不能及时奏效,所以⽤刑名法术之学。

精通⾳乐、书法、围棋,为⼈简易。

动乱板荡的时局,戎马倥偬的经历,统⼀天下的雄⼼,交织在他的诗歌中,形成了他古直悲凉、慷慨沉雄的艺术风格。

2、曹操诗歌创作成就。

①开创了⽂⼈“拟乐府”诗歌创作的全盛局⾯。

②曹操的诗有⼀种悲凉沉雄的独特艺术风格。

3、曹丕⽣平及感情特点。

曹丕,字⼦桓,三⼗⼀岁⽴为魏太⼦,三⼗四岁代汉⾃⽴。

曹丕博学多识,感情敏锐⽽细腻,对⼈⽣苦短有特别强烈的凄怆感受,诗作中更倾向于对个体感情的体会与抒发。

4、曹丕对七⾔计的贡献。

曹丕对七⾔诗的发展有重⼤的贡献。

他的《燕歌⾏》⼆⾸,不仅为乐府产⽣⼀新体制,且为中国诗学开⼀新纪元。

(完整版)魏晋南北朝文学概述魏晋南北朝文学概况魏晋南北朝文学,上起汉献帝建安元年(公元196年)下迄隋朝建立(公元589年),前后约近四百年。

魏晋南北朝期间,文学发生了巨大的变化,文学的自觉和文学创作的个性化,在这些变化中是最有意义的,正是由此引发了一系列其他的变化和发展。

这期间宫廷起着核心的作用,以宫廷为中心形成文学集团。

集团内部的趋同性,使文学在一段时间内呈现出一种群体性的风格,另一段时间又呈现为另一种风格,从而使文学发展的阶段性相当明显。

文学集团内出现了一些杰出的作家,如曹植、阮籍、庾信,但成就最高的陶渊明却不属于任何集团,他以超然不群的面貌高踞于众人之上。

魏晋南北朝文学对两汉文学的继承与演化,在五言古诗和辞赋方面痕迹最明显。

文人在学习汉乐府的过程中将五言古诗推向高峰;抒情小赋的发展及其所采取的骈俪形式,使汉赋在新的条件下得到发展。

一、从建安风骨到正始之音建安时代,“三曹”“七子”并世而出,为中国诗歌打开一个新的局面,并确立了“建安风骨”这一诗歌美学的典范。

曹操古直悲凉,曹丕便娟婉约,曹植风采气骨兼备。

曹氏父子的创作,完成了乐府民歌向文人乐府诗乃至徒诗的转变,为五言诗的发展开辟了道路。

以曹氏父子为中心,王桀、刘桢等“建安七子”竞逞才藻,各造新诗,都有鲜明的文学个性。

正始时期司马氏专权,政治险恶,作家陷入极度苦闷之中。

阮籍的《咏怀》诗,用比兴的手法,隐晦曲折地抒发感慨、批判现实,形成了与建安文学不同的风貌。

嵇康则继承了从《诗经》到曹操的四言诗创作经验,用四言诗表现其高蹈独立的情怀,语言率直,能体现“清峻”的风格。

二、两晋诗坛两晋诗坛上承建安、正始,下启南朝,呈现出一种过渡的状态。

两晋与东晋又各有特点,西晋诗坛以陆机、潘岳为代表,所谓太康诗风就是指以陆、潘为代表的西晋诗风,讲究形式,描写繁复,辞采华丽,诗风繁缛,艺术性强。

左思的《咏史》诗,主要是写寒士之不平及对士族的蔑视与抗争:(1)其中有的表达对门阀制度的不满及对豪右的蔑视,有的肯定寒士自身的价值,有的慨叹寒士生活的困顿。

魏晋南北朝文学概述魏晋南北朝文学概述文学史上所说的魏晋南北朝时期,是指从东汉建安年代到隋统一这一历史阶段。

这是中国历史上分裂时间最长的一个时期。

四百年里,各种力量为了争夺统治地位或扩大统治范围,展开了激烈的斗争,政权更迭十分频繁,社会动荡不安,民族矛盾尖锐。

这一时期政治生活中的重要现象,是世族门阀制度的存在。

士族对政治权力的垄断,造成“上品无寒门,下品无势族”的现象,也引起了庶族对士族统治的强烈不满。

魏晋南北朝的经济文化发展在中国历史上,也具有重大的意义。

在汉代还相当落后的东南地区,经过六朝的相继开发,使得中国经济的重心,从黄河流域逐渐转移到长江流域。

各民族逐渐由征战走向融合,当时进入中原的各个少数民族,后来大都成为汉族的一部分,并以他们的文化极大地丰富了汉族的文化。

魏晋南北朝又是继战国“百家争鸣”以后,我国历史上又一个思想解放的时代。

各种学说同时并兴,某些异端思想也得以流行,带来了社会思想和学术文化的相对自由及多元化。

玄学的兴起,佛教的兴盛,道教的风行,使汉代定于一尊的儒学相对衰微,尽管这些思潮不可避免有明显的局限性,但是在历史行程中,无疑是重要的进步,有力地促进了魏晋南北朝时期文学艺术的发展。

音乐、舞蹈、绘画、雕塑、书法乃至园林建筑尤其是诗歌,在这一时期都发生了重大的变化。

鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》称“曹丕的时代”是“文学的自觉时代”。

随着社会思想的变化,文学日益改变了它作为宣扬儒家政教工具的性质,而越来越多地被用来表现作家个人的思想感情和审美追求。

由此成为中国文学史上一个重要的转折,带来了文学的繁荣。

这一时期社会的上层人士普遍热心于文学创作,并影响到整个社会。

文学作品的日见丰富,使得文学逐渐与其他学术相区别,成为一种独立的学科。

在这样的背景下,从理论上探讨关于文学创作的各种问题,评价历代作家的得失,也就提到日程上来,带来魏晋南北朝文学批评的空前繁荣。

这一时期文学繁荣的另一标志是文学集团的空前活跃。

魏晋南北朝文学概况:时间:196年到589年(共约400年)从魏晋开始,历经南北朝,包括唐代前期文体:以五七言古近体诗的兴盛为标志的。

五古在魏晋南北朝进入高潮,七古和五七言近体在唐代前期臻于鼎盛。

朝代:汉末——三国·魏——西晋——东晋——南北朝。

第一章:从建安风骨到正始之音建安文学什么是建安文学:1、建安汉宪帝年号,(190——220)共25年的时间。

2、代表作家:三曹七子和女诗人蔡琰。

3、指建安的东西,在此期间在北方形成了一个文学中心,史学上习惯把建安时期以及若干年以后的时期的文学称为建安文学。

三曹的评价及作品分析:曹操:诗风与文风:诗风高爽,苍凉而又沉雄;文风通脱而机智。

诗歌的突出成就:①曹操诗是学习汉乐府结出的硕果。

他采用乐府古题写时事,比如《蒿里》本是挽歌,曹操却用来写当时的社会现实。

既反映现实又有很深的感慨。

②语言古朴率真,所以胡应麟说《短歌行》等诗“汉人乐府本色尚存。

他的诗于悲凉之中含跌宕慷慨之气。

锺嵘说:曹公骨直,甚有悲凉之句。

③就艺术形式而言,曹操的四言诗也为已经板滞僵化了的四言诗体注入了活力。

作品:《蒿里行》找出诗中名句并说明?答:“白骨露于野,千里无鸡鸣”从听觉和视觉两个方面大幅度地勾画出了战乱时代百姓悲惨的生活画面深刻反映了战乱破坏的严重,控诉了军阀的罪行。

你认为锺惺〈古诗归〉评此诗说“汉末之实录,真诗史也”的评论如何?答:诗歌首写群雄起兵,次叙军阀混战,末言人民遭殃,真实而概括地记录了东汉末年诸侯拥兵自重,为争夺权利而互相残杀,至使百姓遭殃的受沉重灾难的黑暗的社会现实。

特别是“白骨露于野,千里无鸡鸣”从听觉和视觉两个方面大幅度地勾画出了战乱时代百姓悲惨的生活画面深刻反映了战乱破坏的严重,控诉了军阀的罪行。

《短歌行》举例说明诗中比兴手法的运用,及此诗的语言特点?答:以“朝露”比喻人生易逝,以“明明如月”比喻才德高盛。

以山、海比喻胸怀宽阔,招纳人才越多越好;语言质朴自然,在深沉的忧郁之中激荡着一股慷慨激昂积极向上的情绪。

魏晋南北朝文学概况魏晋南北朝文学概况从公元196年(汉献帝建安元年)至公元589年约近四百年,是中国历史上的魏晋南北朝北朝,这一时期的文学称为魏晋南北朝文学,也有称为中国中古文学。

魏晋南北朝文学在整个中国文学史上有重要地位,是一个承上启下,走向繁荣的过渡时期。

这一时期,在文学思想、文学的题材、体裁以及整体风貌上,都呈现出许多新的变化。

而这些变化又是同这一时期的时代特点、哲学思想、文艺思潮密切相关的。

一、时代特征、哲学思想与文艺思潮(一)时代特点:魏晋南北朝时期,可说是中国历史上的“乱世”。

这近四百年间,除了西晋短暂的统一外,一直处于分裂、动荡之中,汉末动乱,代之而起的是三国鼎立。

公元265年,司马炎篡魏建立西晋王朝,至280年灭吴而统一全国,但至316年即由于“八王之乱”而灭亡。

317年,司马睿在江南建立东晋王朝,420年又为刘裕所篡。

此后便形成了南北对峙的局面。

北方是十六国的混乱局面,南方则宋、齐、梁、陈几个朝代频繁更迭。

这一时期除了西晋的统治时间较长外,其余的朝代均为时较短,最短的萧齐政权不过20余年,王朝更迭带来的争斗以及南北对峙带来的相互攻伐,使这一时期战乱不断,少有宁日。

战乱使很多人丧生,也带来了饥馑、瘟疫及大规模的人口迁徙,这些都深刻地影响了文人的心态与精神风貌,同时也影响到整个文学创作的主题、题材与作品的基调。

因为战争造成的大量的人口死亡,使心灵敏感的作家与文人普遍地感受到了人的生命的脆弱、命运的多变难卜,人生祸福无常以及生命个体面对多变的时代风云的无能为力,于是,我们便在魏晋南北朝文学里看到了一些集中的文学主题,如生死主题、游仙主题及隐逸的主题。

在乱世之中,文人的生活方式或表现为或慷慨悲歌、或任诞放达、或及时行乐,追求声色,而文学风貌也呈现出或梗概多气、或隐约曲折、或绮丽华靡的特点,这些都不能不说和特定的时代背景相关。

魏晋南北朝时期除了社会动荡不宁外,其另一值得注意的特点则是门阀制度。

一、文学的自觉魏晋南北朝是中国文学史上一个重要的时期。

在这一期间文学发生了巨大的变化,它从经学中彻底解脱出来,实现了自身的自觉发展。

这个时期文学创作的一个显著特点是:服务于政治教化韵要求减弱了,文学变成个人的行为,抒发个人的生活体验和情感。

作家在创作过程中都能敞开胸怀,无拘无束地抒写自我,显示自己的个性。

因而文学本身固有的特色即抒情性,更加鲜明突出。

这主要体现在诗、赋等文学作品抒情性的加强上。

如潘岳善写哀情;左思则善于咏史;刘琨善为凄厉之辞,自有清拔之气;郭璞则善以游仙形式,来慨叹咏怀。

西晋末至东晋,玄言诗占领诗坛,抒情文学走向低谷。

但到了南北朝时,文学的抒情性又加强了,而且比以往更为突出。

这时的作家都重视自我感情的抒发,即使同是一情,也能写出各种细微差别。

例如同是“恨”,江淹的《恨赋》就写出了各种“恨”状;同是“别”,其《别赋》就写出了种种“别”情。

儒家的“发乎情,止乎礼义”的观念在此时几乎已被淡忘了。

作家抒发自己内心的情感,写出了独特的感情内蕴。

陶渊明写他鄙薄官场、向往真淳之情;谢灵运写他“进德智所拙,退耕力不胜”的矛盾;鲍照抒发他的豪迈与愤懑,庾信写他的沉痛与哀伤;宫体诗人也宣称“文章且须放荡”,要尽情显示自己的真情实感。

由于这时的作家大多数都独抒情愫,自显性灵,因而促进了作家各自独特风格的形成。

以建安而论,曹操如“幽燕老将,气韵沉雄”;曹丕则如幽闺思妇,流丽婉转;曹植骨气奇高,词采华茂;刘桢则高风跨俗,挺拔清奇;王粲捷而能密,苍凉悲慨;蔡琰则长于叙事,凄婉深长。

建安以下,阮籍之遥深,嵇康之清峻,陆机之华美,左思之雄迈,刘琨之悲壮,陶渊明之恬淡,谢灵运之典丽,鲍照之俊逸,庾信之清新,各具风格,自成一家。

这种创作风格的多样化,正是文学自觉的表现。

这一时期,文学的地位被抬到了一个空前的高度。

曹丕在《典论·论文》中说:“盖文章,经国之大业,不朽之盛事。

年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期。

魏晋南北朝文学概况

魏晋南北朝文学,上起汉献帝建安元年(公元196年)下迄隋朝建立(公元589年),前后约近四百年。

魏晋南北朝期间,文学发生了巨大的变化,文学的自觉和文学创作的个性化,在这些变化中是最有意义的,正是由此引发了一系列其他的变化和发展。

这期间宫廷起着核心的作用,以宫廷为中心形成文学集团。

集团内部的趋同性,使文学在一段时间内呈现出一种群体性的风格,另一段时间又呈现为另一种风格,从而使文学发展的阶段性相当明显。

文学集团内出现了一些杰出的作家,如曹植、阮籍、庾信,但成就最高的陶渊明却不属于任何集团,他以超然不群的面貌高踞于众人之上。

魏晋南北朝文学对两汉文学的继承与演化,在五言古诗和辞赋方面痕迹最明显。

文人在学习汉乐府的过程中将五言古诗推向高峰;抒情小赋的发展及其所采取的骈俪形式,使汉赋在新的条件下得到发展。

一、从建安风骨到正始之音

建安时代,“三曹”“七子”并世而出,为中国诗歌打开一个新的局面,并确立了“建安风骨”这一诗歌美学的典范。

曹操古直悲凉,曹丕便娟婉约,曹植风采气骨兼备。

曹氏父子的创作,完成了乐府民歌向文人乐府诗乃至徒诗的转变,为五言诗的发展开辟了道路。

以曹氏父子为中心,王桀、刘桢等“建安七子”竞逞才藻,各造新诗,都有鲜明的文学个性。

正始时期司马氏专权,政治险恶,作家陷入极度苦闷之中。

阮籍的《咏怀》诗,用比兴的手法,隐晦曲折地抒发感慨、批判现实,形成了与建安文学不同的风貌。

嵇康则继承了从《诗经》到曹操的四言诗创作经验,用四言诗表现其高蹈独立的情怀,语言率直,能体现“清峻”的风格。

二、两晋诗坛

两晋诗坛上承建安、正始,下启南朝,呈现出一种过渡的状态。

两晋与东晋又各有特点,西晋诗坛以陆机、潘岳为代表,所谓太康诗风就是指以陆、潘为代表的西晋诗风,讲究形式,描写繁复,辞采华丽,诗风繁缛,艺术性强。

左思的《咏史》诗,主要是写寒士之不平及对士族的蔑视与抗争:(1)其中有的表达对门阀制度的不满及对豪右的蔑视,有的肯定寒士自身的价值,有的慨叹寒士生活的困顿。

(2)慨叹历史人物,借以抒发自己内心的悲愤。

(3)表现自己的胸怀、志向、气概。

东晋诗坛被玄风笼罩,以王羲之、孙卓、许询为代表的玄言诗人,作品缺少诗意,“理过其辞,淡乎寡味”,虽在当时被视为正宗,却无生命力。

玄言诗兴盛于东晋,一方面是魏晋玄学及清淡之风兴盛的结果,另一方面也与东晋政局及由此而形成的士人心态有关。

其特点一是皆平典似道德沦,建安风力尽矣;二是在写山水游乐的同时,抒发佛理。

东晋末年的伟大诗人陶渊明,开创了描写田园生活的风气,成为魏晋古朴诗风的集大成者。

东晋建立后数十年间,诗坛几乎被玄言诗占据着。

从建安、正始、太康以来诗歌艺术正常发展的脉络中断了,玄言成分的过度膨胀,使诗歌偏离了艺术,变成老庄思想的枯燥注疏。

陶渊明的出现,诗歌才重新焕发艺术的生机,并且增添了许多新的因素。

陶诗沿袭魏晋诗歌的古朴作风而进入更纯熟的境界,像一座里程碑标志着古朴的诗歌所能达到的高度。

陶渊明又是一位创作的先锋。

他成功的将“自然”提升为一种美的至境;将玄言诗注疏老庄所表达的玄理,改为日常生活中的哲理;使诗歌与日常生活相结合,并开创了田园诗这种新的题材。

他的清高耿介、洒脱恬淡、质朴真率、淳厚善良,他对人生所作的哲学思考,连同他的作品一起,为后世的士大夫筑了一个巢,一个精神的家园。

三、南北朝文学

(一)文人诗

1、谢灵运和山水诗

(1)谢灵运山水诗的最突出特色,在于他对山水景物的精细刻画,善于营造画境。

(2)工于锤炼字句,是谢灵运山水诗又一显著特色。

2、鲍照和七言诗

鲍照诗的思想内容:(1)反映门阀制度下的社会不平现象,特别是门阀制度压抑人才的问题表示强烈的愤慨和抗议。

(2)描写边塞战争和征人的生活,抒发为国建功立业的壮志和积极进取的精神。

(3)反映现实的黑暗,同情人民的苦难。

鲍照的影响:鲍照模拟和学习乐府,经过充分的消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而且还发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。

他以丰富的内容充实了七言体的形式,并且变逐句押韵为隔句押韵,同时还可以自由押韵,从而为七言体诗的发展开拓了宽广的道路。

3、谢朓和新体诗

齐梁陈三代是新体诗形成和发展的时期。

所谓新体诗,是与古体诗相对而言,其主要特征是讲究声律和对偶。

因为这种新体诗最初形成于南朝齐永明年间,故又称“永明体”。

代表作家有谢朓、沈约、王融

4、庾信和宫体诗

庾信是文风由南入北的最著名的诗人,艺术造诣达到“穷南北之胜”的高度,这在中国文学史上具有重要的典范意义。

庾信汲取齐梁文学声律、对偶等修辞手法技巧,并接受北朝文学的浑灏劲健之风,从而开拓和丰富了审美意境,为唐代新的诗风的形成做了必要的准备。

(二)南朝文学

1、宋初:谢灵运及其山水诗,鲍照的诗歌创作(七言歌行、边塞诗)

2、齐梁时期:“永明体”的产生,沈约、谢朓、王融等

3、梁陈两代:浮靡轻艳的宫体诗成为诗歌创作的主流

4、南朝乐府民歌:《西洲曲》

(三)北朝文学

1、北朝乐府民歌:《木兰诗》

2、散文:郦道元的《水经注》;杨衒之的《洛阳伽蓝记》;颜之推的《颜氏家训》(四)魏晋南北朝的辞赋、骈文、散文与小说

1、诗歌:五言古诗得到长足的发展并达到鼎盛。

七言古诗在这时也确立起来,曹丕的《燕歌行》标志着七言古诗的成熟。

齐梁“永明体”的出现又为唐代近体诗的成熟、发展奠定了基础。

2、骈文:骈文在这一时期开始兴盛。

3、赋:在汉代盛极一时的大赋,演变而为抒情赋

4、小说:魏晋南北朝时期产生的新文学样式,是我国小说发展史上的重要阶段。

主要有志怪小说《搜神记》和志人小说《世说新语》。