检定菌管理规定

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:3

药业X X

1. 目的:明确检定菌使用和保管的标准操作规程,防止细菌变异,保证实验的正确性。

2. 适用范围:适用于菌检室的菌种使用。

3. 责任:菌检员、QC负责人。

4. 内容:

4.1菌种应指定专人保管。

4.2菌种的保存一般有斜面保藏法和石蜡油保藏法等,斜面保藏法保藏期3-6个月,石蜡油封藏法保藏期1-2年,所保存的菌种应按规定时间进行传代。

4.3在菌种的传代中如发现粗糙型,污染或其他变异,应按琼脂平板划线法等分离方法,多次分离、纯化。

4.4菌种须有专用记录卡,其内容包括:菌种名称、菌种编号、来源、鉴定日期、鉴定结果、鉴定人、传代日期、保存方式、保管人等,每个菌种应逐项填写清楚。

4.5菌种应放冰箱,锁门以保证安全,防止意外。

4.6所用菌定期向市药检所购买。

4.7菌种转移及销毁应在记录上注明原因,并经有关负责人批准。

.。

检定菌的管理规程一、目的:建立检定菌的管理规程,规范使用检定菌。

二、适用范围:本标准适用于质保部QC室的检验过程中三、责任人:QC人员。

四、监督执行人:QC主任。

五、内容:1、检定菌的验收1.1从药检所购买回检定菌种后,立即由QC检验员验收。

1.2 检定菌种购买回后,保管人员应仔细检查,检定菌种名称和代码应与购买计划单相符,检定菌种的容器应完好、无破损及裂纹,符合要求时方能入库领用。

1.3填写检定菌种领用保存管理记录。

记录内容应包括:检定菌种名称、数量、检定菌种编号、购买单位、贮存条件、领用时间等。

2、检定菌种的保存保存的检定菌种必须具备相关细的历史及有关资料。

这些资料应包括:名称及编号、购入日期、形态特征、最适宜培养条件、保存方法、贮存条件和保存地点等。

2.1常用保存法:将检定菌种按规定间隔时间接种在规定的培养基中,按规定的培养条件(温度和时间)培养后,再于普通冰箱中继续保存。

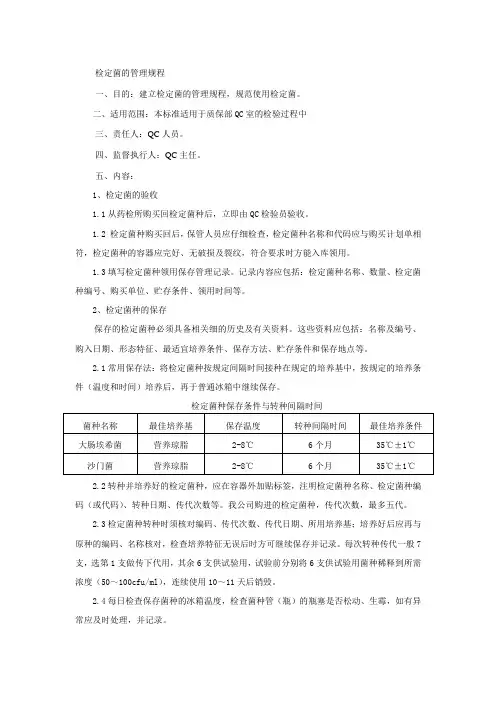

检定菌种保存条件与转种间隔时间2.2转种并培养好的检定菌种,应在容器外加贴标签,注明检定菌种名称、检定菌种编码(或代码)、转种日期、传代次数等。

我公司购进的检定菌种,传代次数,最多五代。

2.3检定菌种转种时须核对编码、传代次数、传代日期、所用培养基;培养好后应再与原种的编码、名称核对,检查培养特征无误后时方可继续保存并记录。

每次转种传代一般7支,选第1支做传下代用,其余6支供试验用,试验前分别将6支供试验用菌种稀释到所需浓度(50~100cfu/ml),连续使用10~11天后销毁。

2.4每日检查保存菌种的冰箱温度,检查菌种管(瓶)的瓶塞是否松动、生霉,如有异常应及时处理,并记录。

2.5购进菌种编号若购进时有编号,延用原编号前加菌种名称的前两位汉字拼音字母,若无,用购进日期代替(例:2004年1月15日购进的无编号大肠埃希菌菌种,自编号为DC040115)2.6传代编号规定:传代编号包括原菌种号-传代次数-本次传代支数顺序号,例:DC040115第1次传代的第3支,编号为DC040115-1-3。

检定菌管理规程1目的:规范药品微生物学检定用菌的管理,确保检定菌正确发放、使用,销毁。

2范围:适用于检验用菌种的管理,包括菌种的申购、保存、传代、使用及销毁。

3职责:检定菌保管、使用人员及各有关部门对本规程的实施负责。

4参考文献:4.1《药品生产质量管理规范》(2010年修订)4.2《中国药典》(2015年版四部)5定义:5.1检定菌:是指微生物测定和其它检查用的标准菌种。

5.2标准菌株:来自认可的国内或国外菌种保藏机构。

5.3标准贮备菌株:标准菌株经过复活并在适宜的培养基中生长后,分装于菌种冻存管,采用低温冷冻干燥、液态贮存、超低温冷冻(低于-30℃)等方法保存。

5.4工作菌株:采用标准贮备菌株制备转种或实验用的菌株。

6规程6.1检定菌的申购:检定菌由质量管理部根据使用情况(包括临时检验需要),列出计划,相关领导审批。

6.2由采购部向中检所菌种保藏中心或省(市)药检所购买冻干菌(标准菌种),或直接向省(市)药检所购买传代用菌种,购买时,需询问与确定菌种的代数,以便传代时控制代数。

6.3标准菌株的接收6.3.1对新购进的标准菌株应仔细核对菌种标签、包装完整性及随菌种附有的说明书。

6.3.2包装破损的应彻底进行消毒、灭菌处理,使其不得污染其它物品。

6.3.3符合要求的,应点清数量,同时将检定菌的所有信息,填写《检定菌接收、使用、销毁记录》。

6.4检定菌的保存6.4.1购买的标准菌株直接存放于2-8℃冰箱保存。

6.4.2工作菌种的保存:工作用菌种采用斜面低温保存法。

将菌种接种在适宜的固体斜面培养基上,待菌生长充分以后,转移至2~8℃冰箱中保存。

此法仅用于工作用菌种的短期保存,菌种保存人员应定期检查其污染杂菌和变异等情况,发现异常情况,应经灭活处理后销毁。

6.4.3标准贮备菌株的保存:采用甘油冷冻管保藏法。

6.4.4菌种保存应贴菌种标签。

6.5标准贮备菌株的制备(复苏、保藏)6.5.1菌珠的复苏6.5.1.1将标准菌株冻干管从冰箱中取出,放至室温后使用。

一、总则为了确保微生物检定菌的安全使用,防止实验室感染和环境污染,保障实验室工作人员和公众的健康,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及微生物检定菌的实验室、生产单位及相关人员。

三、职责分工1. 实验室主任负责微生物检定菌安全管理制度的具体实施,确保各项措施落实到位。

2. 微生物实验室负责人负责实验室微生物检定菌的安全管理,对实验室工作人员进行培训。

3. 实验室工作人员负责遵守微生物检定菌安全管理制度,正确使用微生物检定菌。

四、微生物检定菌安全管理措施1. 实验室环境(1)实验室应配备专用的接种棒、酒精灯、试剂架、搪瓷盘、消毒水、吸管筒、酒精和碘酒棉球等物品。

(2)无菌操作衣、帽和口罩应每次使用后进行清洗和高压灭菌。

(3)检验前应做好微生物实验室及工作台的清洁,并用规定方法进行灭菌消毒。

2. 人员管理(1)微生物检验人员必须具备无菌概念,入室前应严格洗手消毒。

(2)穿戴无菌工作衣、帽、口罩及拖鞋,不能化妆、佩带饰物,不能裸手直接接触食品添加剂。

(3)患有传染病、皮肤病、皮肤有伤口者不能进入无菌室进行微生物操作。

3. 操作规范(1)在进行检定菌和食品添加剂检验操作时,不得用手直接接触或玷污他物,防止污染。

(2)接种环在使用前或使用后必须经过火焰炽灼灭菌,冷却后方可使用或收还。

(3)检验过程中用完的器具应定位放置。

染菌器皿或剩余菌种、菌液或其他带菌培养物的器皿应在沸水中煮沸约30分钟或进行高压灭菌后,方可弃去。

(4)操作时若将菌液碰到手或桌面,应及时用消毒液处理,不得污染环境。

4. 器材管理(1)检验完毕应及时用消毒液清理操作用具,清洁工作台及地面,并用紫外线灯消毒,关闭电源。

(2)实验室应定期对微生物检定菌进行质量检测,确保其安全性和有效性。

五、监督与检查1. 实验室负责人应定期对微生物检定菌安全管理制度执行情况进行检查,发现问题及时整改。

2. 实验室工作人员应自觉遵守微生物检定菌安全管理制度,如有违反,应予以纠正。

检定菌种管理制度一、制度目的为了保证实验室菌种的管理工作顺利进行,确保实验室工作安全有效,制定本菌种管理制度。

二、适用范围本菌种管理制度适用于实验室内所有菌种管理工作,包括存储、使用、处置等环节。

三、菌种管理责任1. 实验室主任负责制定和实施菌种管理制度,监督菌种管理工作的落实情况,对实验室内菌种管理工作负最终责任。

2. 实验室管理员负责具体的菌种管理工作,包括菌种的存储、登记、交接等,确保菌种管理工作按照规定进行。

3. 实验室人员负责严格按照菌种管理规定操作,不得私自借取或使用未经授权的菌种,确保实验室内菌种管理工作的顺利进行。

四、菌种存储管理1. 菌种存储条件(1)菌种应存放在专用的冰箱或冷冻箱中,保持在适宜的温度下保存。

(2)菌种应存放在密封的容器中,避免受到外界污染。

(3)不同类别的菌种应分开存放,避免交叉感染。

2. 菌种保存期限(1)菌种应根据不同的类别和要求确定保存期限,并定期对存储的菌种进行检查和更新。

(2)过期的菌种应及时淘汰或处置,不得继续使用。

3. 菌种交接管理(1)菌种的交接必须有书面记录,明确交接的时间、人员和目的。

(2)接收方必须对所接收的菌种进行验证,确保其准确性和完整性。

五、菌种使用管理1. 菌种使用申请(1)使用菌种前必须填写菌种使用申请表,经主管部门审批后方可使用。

(2)在填写申请表时必须注明菌种名称、数量、用途等详细信息。

2. 菌种使用操作(1)使用菌种时必须按照实验室内部的操作规程进行,严格遵守操作流程。

(2)使用后的菌种必须及时报告,记录使用情况。

3. 菌种安全管理(1)在使用菌种时必须佩戴个人防护装备,严格遵守操作规程,避免造成交叉感染。

(2)使用后的菌种应当妥善处理,避免对环境和人员造成危害。

六、菌种处置管理1. 菌种淘汰(1)根据菌种保存期限和使用情况,定期进行菌种淘汰工作,确保实验室内只保留必要的菌种。

(2)淘汰的菌种应按照规定的程序处理,避免对环境和人员造成危害。

检定菌的管理制度1 目的规范检定菌的管理制度,保证菌种的正常。

2 范围化验室使用的菌种。

3 责任化验室主管、化验员。

4 制度4.1 菌种的购买和接收4.1.1 检定菌应到中国药品生物制品检定所或当地药检所购买。

4.1.2 检定菌应设专人保管,此人应受过专业培训,有足够的菌种保存经验。

4.1.3 接收菌种时,应核实菌种的名称、编号、形态特征等,并调查清楚菌种的保存条件和注意事项。

4.1.4 填写菌种接收登记表。

内容有:菌种名称、菌种编号、菌种批号、购买日期、菌种来源等。

4.2 菌种保存4.2.1 菌种上应贴上明显的标签,标明名称、编号、购买日期等。

4.2.2 菌种保藏分四个阶段:①挑选特征典型的纯菌菌落;②确定保藏的合适菌体形态,孢子和芽胞代谢作用较弱,同时对恶劣环境有很强的抵抗力,因此对凡是能产生孢子或芽胞的微生物都用孢子和芽胞进行保藏;③选择最适宜的保藏法进行保藏;④定期对保藏菌种进行检查,观察是否发生变化,若有变化,需改变保藏方法,保藏期满应及时进行移种。

4.2.3菌种复苏参考方法:干菌种(0代)用100ml液体培养基复苏(1代),加入100ml40%无菌甘油,混匀,小量分装,于-20℃冷冻保存。

每次使用取一支自然(室温)解冻,取0.1ml接种至10ml液体培养基,按规定培养、稀释(2代)。

解冻后的菌种不能重复冷冻,传代后应进行灭活。

4.2.4一般采用琼脂斜面低温保藏法:将经常使用的菌种的典型菌落接种在新鲜的琼脂斜面、液体或半固体培养基中,按规定的温度和时间培养,待充分生长后,把培养好的新鲜菌种管用牛皮纸包好,为减缓培养基的水分蒸发,延长保藏时间,可将菌种保藏管的棉花塞换成无菌橡胶塞,放在4℃左右的冰箱内保藏。

本法适用于经常使用的细菌、酵母菌、放线菌和霉菌保藏,各类菌种保藏条件及时间见附表1:各类细菌保藏条件与时限4.2.5 每天检查一次保存菌种的冰箱温度,并作记录,每周检查菌种管的棉塞是否松动,菌种外观及干燥状态,如有异常应及时处理,并填写菌种检查记录。

食品安全实验室检定菌、培养基管理制度

1.检定菌:凡法定标准规定用作生物检定的一切菌种。

2.检定菌种的来源为药检所提供(购买)以接种好的菌种斜面。

3.检定菌须有专人管理。

4.将购来的各种试管斜面菌种放入3~8°C的冰箱中冷藏保存。

5.使用时必须按规定的方法启用,并做好使用记录。

6.严格按标准操作程序的规定进行菌种的传代接种。

7.将传代并经培养后的菌种放入3~8°C的冰箱中冷藏保存。

8.每支菌种需标明菌名、接种日期和规定的使用有效期。

9.严格按操作规程进行无菌检定工作。

10.菌种处理:凡以使用后的菌种斜面、过期的菌种斜面染菌或活性降低的斜面管必须在沸水中煮沸60分钟以上,或放入蒸汽消毒锅在

121°C消毒1小时,方可弃去,未经消毒的菌种斜面一律不得随意的弃去,以防环境污染或交叉污染。

11.培养基需按标准操作程序进行制备和消毒,置规定温度的生化培养箱内培养规定时间后,应检查无菌生长方可使用或可用直接使用从江苏省疾控中心购买的培养基。

12.凡做暴露菌落试验后的双碟培养基必须经加热煮沸10〜15分钟后弃去。

13.培养基处理:使用过的培养基,若为无菌则置沸水中煮沸60分钟以上,再弃去;若为有菌,则必须经高温消毒后方可弃去。

未经消毒的培养基一律不得随意的弃去,以防环境污染或交叉污染。

目的:确保正确、安全地使用和保存检定菌。

范围:适用于检定菌的收发、保藏、传代、领取和使用过程的管理。

责任:QC、质检员对本标准的实施负责。

规定:1检定菌的收发1.1检定菌由QC部根据生产和新产品开发需要,向中国药品生物制品检定所订购或向当地省市药品检验机构订购。

1.2检定菌收到后,应登记检定菌名称、编号、来源和菌龄。

1.3检定菌由QC负责人统一登记、保存。

1.4领发检定菌时,应填写检定菌领用记录,领用人和发放人均应签名。

2检定菌的保存2.1检定菌在保存期间应保证菌种不衰退、不变异,永远保持生命活力和所有的生物学特性,包括菌种形态特征、生理活动机能与代谢产物、繁衍子代的遗传稳定性等。

2.2检定菌应在冷藏和暗处保存,斜面一般采用在4~6℃冰箱中保存,冻存管在-20~-80℃中保存。

2.3对致病的检定菌菌株及其异株应与其它菌株分开存放,并上锁保管,严格管理,防止疾病扩散流行。

2.4每隔一定时间将原种接种传代一次,培养后再继续保存。

2.5菌种的菌龄(传种代数)应予以注明。

3检定菌的传代检定菌的管理第2页3.1传代前,应将菌种通过平板分离培养,从种群中挑选出健壮的典型纯种株,接种于斜面培养基上进行扩大培养。

3.2每次接种的斜面培养基管数不得少于3支,用量较大的检定菌,还应适当增加接种管数。

3.3传代时间应按不同菌种严格掌握。

一般无芽胞的细菌每月接种一次,有芽胞的细菌和霉菌、酵母菌及放线菌每3-6个月接种一次。

3.4每次接种后,接种人应仔细核对原种菌名、编号和培养条件等,以免菌种相互混淆。

3.5培养结束,应将菌种继续置冰箱中上锁保存,同时做好菌种遗传谱记录,必要时应对子代和母代菌株的生物学特性进行比较鉴别。

3.6如分离培养后,菌株形态产生可疑情况,应进一步进行鉴定,以确定菌株是否变异。

一旦确定菌株变异,应予以淘汰,并重新引进原菌纯种。

4菌液的制备4.1用灭菌的0.9%无菌氯化钠溶液将斜面上的菌苔或孢子洗下,根据菌液的浑浊度,稀释至规定浓度,置于无菌具塞三角瓶或大号试管中,在4~6℃冰箱中保存。

培养基和检定菌管理制度一、概述为了保障实验室内培养基和检定菌的质量,确保实验结果的准确性和可靠性,特制定本管理制度。

本制度适用于实验室内培养基和检定菌的采购、储存、保管、使用和处理等各个环节。

二、培养基的管理1. 培养基的采购1.1 实验室内所需的培养基应由专门负责采购的人员进行统一采购,采购前应审核供应商的资质和质量保证协议。

1.2 采购人员应根据实验需要的类型和用途,选择合适的品牌和规格的培养基。

1.3 采购人员应对采购的培养基进行验收,并及时将验收结果登记在培养基验收记录表上。

2. 培养基的储存和保管2.1 培养基应储存在干燥、阴凉、通风的环境中,避免高温和潮湿。

2.2 培养基在储存和保管过程中应避免受到日光直射,应放在避光的柜子或箱子内。

2.3 储存室内应有定期检查的制度,确保培养基的有效期和质量。

2.4 培养基的容器上应贴有标签,标注培养基的名称、批号、保质期和储存日期等信息。

3. 培养基的使用和处理3.1 使用培养基前应先进行检查,验证培养基的标签和有效期。

3.2 使用培养基时应遵循相应的操作规程,确保使用过程中的洁净和无菌。

3.3 使用完的培养基应按照规定的程序进行处理,避免对环境和人员造成污染。

4. 培养基的废弃4.1 培养基使用过程中产生的废弃物应按照实验室内的废弃物管理制度进行处理。

4.2 废弃的培养基应分类存放,并在指定的时间内送到指定的处理单位进行处理。

5. 培养基的检定5.1 对新购的培养基应进行检定,确保其质量符合要求。

5.2 对储存一段时间的培养基应进行定期的检定,确保其有效期和质量。

三、检定菌的管理1. 检定菌的采购和保存1.1 实验室所需的检定菌应由专门负责采购的人员进行统一采购,采购前应审核供应商的资质和质量保证协议。

1.2 采购人员应根据实验需要的类型和用途,选择合适的品种和规格的检定菌。

1.3 采购人员应对采购的检定菌进行验收,并及时将验收结果登记在检定菌验收记录表上。

生效日期:2019.05.01

1.目的

规范菌种的管理与使用方法,确保实验室结果的可靠性与实验室的安全性

2.范围

检验用检定菌种,包括:

1、枯草芽孢杆菌cmcc63501

2、金黄色葡萄球菌cmcc(b)26002

3、大肠埃希菌cmcc(b)44102

4、白色念珠菌

5、黑曲霉

6、铜绿假单胞菌

3.安全或其他注意事项

禁止实验有传染性的菌种

4. 规程说明

4.1检定菌种的保管

4.1.1检定菌种的保管必须受过培训,有足够菌种保管经验的微生物检测人员保管

4.1.2收到菌种后应该核对品名、菌号数、菌种管有无破损,填写《菌种接种传代

记录表》。

在保存菌种包装外贴上标签,标签上注明名称,产品编号,购买日

期,到期日期,接收人。

4.1.3检定菌种的保存条件:应在2—8℃,一般保存时间为2—3年。

专用盛具应

加锁保存于冰箱内,保藏菌种的冰箱不得存放食物和易挥发性药品。

4.2检定菌种的使用

4.2.1取用时,首先登记使用时的时间、菌种的名称及使用人。

4.2.2启用操作时,必须在专用生物超净台内严格按无菌操作进行菌种的传代。

传

代后的菌种应不少于4支,其中一部分用于保存菌株,一部分用于工作菌

株。

4.3菌种保存

4.3.1一般采用琼脂斜面低温保藏法:将经常使用的菌种的典型菌落接种在新鲜的

琼脂斜面、液体或半固体培养基中,按规定的温度和时间培养,待充分生长

后,把培养好的新鲜菌种管用牛皮纸包好,为减缓培养基的水分蒸发,延长

保藏时间,可将菌种保藏管的棉花塞换成无菌橡胶塞,放在4℃左右的冰箱内

保藏。

检定菌的管理制度一、概述检定菌是指专门用于实验室检验、检定和控制微生物指标的一种菌株。

检定菌在实验室中的使用需要严格的管理和控制,在规范化、标准化实验室操作的过程中扮演着重要的角色。

因此,建立一套健全的检定菌管理制度是不可或缺的。

二、管理制度的主要内容1.检定菌的来源和保存所有检定菌必须具有完整的来源记录,确保其来源于国家卫生部门或国际公认的标准菌株库。

检定菌宜保存于冰冻或干燥条件下,分装后存储于-80℃或低温下,保存证明需每次备忘。

2.检定菌的标识所有检定菌必须具有清晰的标识,包括名称、菌株编号、保存方式、保存日期等信息,以便追溯。

同时,为避免混淆,使用前需校对标识。

3.检定菌的领用和分发检定菌的领用需事先申请,由专人领取。

领用之前应对要求、用途和实验条件进行充分的了解,同时充分阐述使用的风险。

领取后需妥善保管和管理,并如实记录使用情况和剩余量。

4.出现异常情况的处理如检定菌在使用过程中出现了异常,应立即停止使用,并进行详细记录。

同时,需要立即向实验室主管报告,并进行严格的隔离处理。

5.检定菌质量控制对每一批次到实验室的检定菌样品均需进行质量控制,包括菌落形态、尺寸、生长速度、培养基等方面的评估。

只有经过确认的菌株才能作为检定菌使用。

6.检定菌实验中的实验流程和记录对检定菌实验前,应对实验过程进行充分的了解,制定详细的实验操作流程。

同时在实验过程中记录每一步操作,便于随时查阅和追溯。

7.检定菌实验中的操作员安全和风险控制检定菌实验中可能存在一些潜在的危险因素,例如生物毒性、突变等,因此操作员需要严格遵守安全规范,采取有效的防护措施,注重对自身与他人的安全保护。

8.检定菌实验中的废弃物处理在检定菌实验过程中产生的废弃物须经过正确处理,包括杀死或处理,或者按照相应的标准程序进行消毒、清理和安全处理。

同时,应注意对废弃物的记录和处置方式。

9.检定菌实验中的实验室环境和设备管理检定菌实验需要在标准条件下进行,如环境温度、湿度、空气质量和设备状态等的监测和管理需要得到严格的保证。

检定菌管理规范1目的建立免疫试剂厂实验室检验用菌种的管理,确保质量符合要求。

2适用范围适用于免疫试剂厂检验用菌种(金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、乙型溶血性链球、大肠杆菌、生抱梭菌、短小芽抱杆菌等)购买、保存、传代及使用的管理。

3术语和定义3.1菌种:包括可以培养的有一定科学意义或实用价值的细菌、真菌、病毒、细胞等代表株。

3.2菌种的分类:根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程序,生物制品生产和检定用菌种分为四类:3.2.1第一类病原微生物:是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

3.2.2第二类病原微生物:是指能够引起人类或动物严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

3.2.3第三类病原微生物:是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具有有效治疗和预防措施的微生物。

3.2.4第四类病原微生物:是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

4职责与权限4.1 检验员/检验技术员:负责检定菌的保存、传代、使用和销毁,并填写相应的记录。

5内容及流程5.1菌种的类别5.1.1免疫试剂厂微生物检验用的试验菌有六种:金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、大肠杆菌、短芽抱杆菌、生抱梭菌、白色念珠菌,均属于第三类,主要用于无菌检测时的阳性对照菌以及培养基验证使用菌种。

5.1.2免疫试剂厂菌种仅具有一般危险性,能引起实验室感染的机会较少,一般的微生物学实验室采用一般实验技术能控制感染或有对之有效的免疫预防方法的菌种。

5.2菌种的申购5.2.1免疫试剂厂检验用的试验菌应从来自认可的国内或国外菌种保藏机构的标准菌株,或使用与标准菌株所有特性等效的商业派生菌株。

5.2.2根据微生物检验需要,由检验员/检验技术员做出购买计划,报质量检验主管批准后由采购工程师购买。

检定菌管理制度第一章总则第一条为了规范检定菌的管理并确保产品质量安全,维护消费者的合法权益,制定本管理制度。

第二条本制度适用于所有涉及检定菌的生产、经营、检验检疫等环节。

第三条检定菌是指能够引起食物腐败、发酵或变质的微生物,包括霉菌、酵母菌和细菌等。

第四条检定菌管理的原则是预防为主,管理为重。

第五条检定菌管理应以法律法规为依据,以科学管理为指导,确保产品质量和消费者安全。

第六条检定菌管理要坚持全程监管,做到源头预防、生产过程控制、出厂验收检验、市场监督等环节全面覆盖。

第七条管理部门应当建立规范的检定菌管理档案,完整记录产品的生产、运输、销售等环节,并严格保密。

第二章检定菌的分类和特性第八条检定菌按照其对产品的影响分为有害检定菌和有益检定菌。

第九条有害检定菌指能够引起食品变质、腐败或其他不良影响的微生物,包括霉菌、酵母菌和细菌等。

第十条有益检定菌指对食品有一定的改良作用,如酵母菌对发酵面团起到促进发酵的作用。

第十一条检定菌在不同的环境下有不同的生长条件和特性,需根据其不同特征进行管理。

第三章检定菌管理的要求第十二条生产企业应当建立健全的检定菌管理制度,确保产品的质量和安全。

第十三条生产企业应当对原材料、生产工艺、设备、仓储等环节进行全面控制,避免检定菌污染。

第十四条生产企业应当在生产过程中对可能存在的检定菌进行适当防护和控制,确保产品卫生安全。

第十五条生产企业应当建立完善的质量管理制度,将检定菌管理纳入质量管理体系,并进行全面的风险评估。

第十六条生产企业应当建立健全的消毒制度,对生产设施、生产环境等进行定期消毒。

第十七条检验检疫部门应当对产品进行抽查,检验产品中检定菌的含量是否符合标准要求。

第十八条检验检疫部门应当对进口产品进行检验,严格把关检定菌含量,确保产品的安全。

第十九条监管部门应当加强市场监测,对市场上的食品进行定期抽检,确保产品质量和消费者健康。

第四章监督管理第二十条监管部门应当建立健全的检定菌监管体系,加强对检定菌的监督管理。

检定菌管理规程1. 目的规范检定菌种的管理与使用程序,确保菌种的溯源性和稳定性,保证微生物限度检查的结果准确可靠,保证检验人员的安全。

2.范围检定菌的申购、接收、保存、传代、使用与销毁等。

3.术语或定义3.1标准菌株:来自认可的国内或国外菌种保藏机构,其复苏、复壮或培养物的制备应按供应商提供的说明或按已验证的方法进行。

3.2 标准储备菌株:从国内或国外菌种保藏机构获得的标准菌株经过复活并在适宜的培养基中生长后,即为标准储备菌株。

标准储备菌株应进行纯度和特性确认。

3.3 工作菌株:是指用标准储备菌种接种至普通琼脂斜面培养基上,作为以后工作使用的菌株。

4. 职责4.1 质量控制部主任负责菌种的申购。

4.2 微生物检验人员负责菌种的验收、保管、传代、使用及销毁等。

4.3 质量管理负责人负责菌种申购计划的批准。

5. 程序5.1 检定菌种的购买质量控制部主任根据菌种使用情况(包括临时检验需要),提出申购计划,由质量管理负责人批准后,申购记录(附件1)交给物供部负责人购买。

5.2 检定菌种的接收菌种到达实验室后,由微生物检验人员验收菌种,检查其名称和数量,以及每一支的完整性,同时将菌种的所有信息,填写在检定菌种接收记录(附件2)上,内容包括:菌种名称、数量、编号、代数、来源、接收日期、接收人等。

5.3 检定菌种的保管5.3.1 菌种保管应有专人负责,保存于加锁的冰箱中,将购进的试管斜面菌种放入(2~8℃)冷藏保存,有效期为3个月。

确保菌种安全,因工作变动时,必须做好交接工作。

5.3.2 工作用菌种采用斜面低温保存法。

5.3.3 检定菌种的定期检查在菌种的保存期间,应每周检查保存菌种冰箱的温度、菌种管的塞子是否松动或生霉,并及时填写《检定菌种观察记录》(附件3),如有异常应及时灭活处理后销毁。

5.3.4 所保管的菌种,不能随意转让其他单位和个人,需要时应有单位证明和批准手续方可供应。

5.4 检定菌种的传代5.4.1 1代是指将活的培养物接种到微生物生长的新鲜培养物中培养,任何形式的转种均被认为是传代1次,从菌种保藏机构获得的标准菌种为第0代。