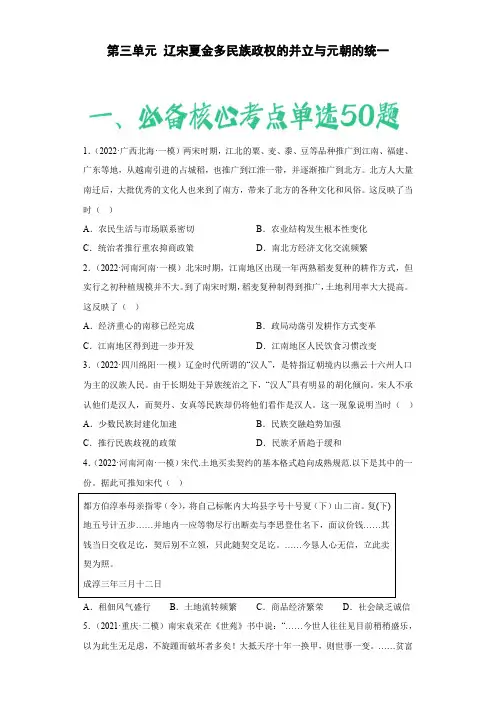

第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一3.10(历史)

- 格式:pdf

- 大小:3.85 MB

- 文档页数:39

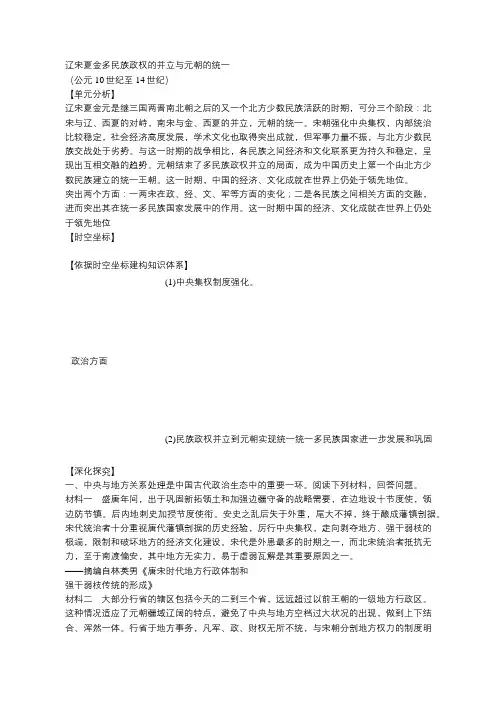

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一(公元10世纪至14世纪)【单元分析】辽宋夏金元是继三国两晋南北朝之后的又一个北方少数民族活跃的时期,可分三个阶段:北宋与辽、西夏的对峙,南宋与金、西夏的并立,元朝的统一。

宋朝强化中央集权,内部统治比较稳定,社会经济高度发展,学术文化也取得突出成就,但军事力量不振,与北方少数民族交战处于劣势。

与这一时期的战争相比,各民族之间经济和文化联系更为持久和稳定,呈现出互相交融的趋势。

元朝结束了多民族政权并立的局面,成为中国历史上第一个由北方少数民族建立的统一王朝。

这一时期,中国的经济、文化成就在世界上仍处于领先地位。

突出两个方面:一两宋在政、经、文、军等方面的变化;二是各民族之间相关方面的交融,进而突出其在统一多民族国家发展中的作用。

这一时期中国的经济、文化成就在世界上仍处于领先地位【时空坐标】【依据时空坐标建构知识体系】(1)中央集权制度强化。

政治方面(2)民族政权并立到元朝实现统一统一多民族国家进一步发展和巩固【深化探究】一、中央与地方关系处理是中国古代政治生态中的重要一环。

阅读下列材料,回答问题。

材料一盛唐年间,出于巩固新拓领土和加强边疆守备的战略需要,在边地设十节度使,领边防节镇。

后内地刺史加授节度使衔。

安史之乱后失于外重,尾大不掉,终于酿成藩镇割据。

宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方、强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。

宋代是外患最多的时期之一,而北宋统治者抵抗无力,至于南渡偏安,其中地方无实力,易于虚弱瓦解是其重要原因之一。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》材料二大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。

这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。

行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。

第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第9课两宋的政治与军事课程标准:通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

学习重点:宋初中央集权的加强难点:1)宋初中央集权的加强2)王安石变法1、宋初专制主义中央集权的加强①宋太祖把兵权收归中央.又抽调各地精兵强将,充实中央禁军。

②行政上,由中央派文官担任地方长官,同时设通判负责监督。

③财政上,地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由中央掌控。

④结果:改变了唐末五代以来藩镇割据的局面,加强了中央集权。

2、评价宋代加强中央集权利:①防范内部动乱,巩固国家统一-安定,加强了中央集权;②为社会经济、文化的发展提供了保障弊:①行政效率低下,因循保守;②"三冗”,,积贫(内),, 积弱(外)3、王安石变法的背景、内容、影响(1)背景:①"三冗两积”,内忧外患,严重的社会危机。

②"庆历新政”失败。

(2)主要内容:①富国方面:官府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源。

②强兵方面:对农民进行编制管理和军事训练,希望借以逐渐恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制。

(3) 影响①积极:达到了富国目的,增加了大笔收入②消极: A强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。

B一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也弓|起激烈争议。

C统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

第10课辽夏金元的统治课程标准:通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

学习重点:1)从蒙古崛起到元朝统一2)元朝的民族关系难点:无突出难点一、契丹族-辽、党项族-西夏、女真族-金、蒙古族--元二、辽实行南、北面官制度,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务。

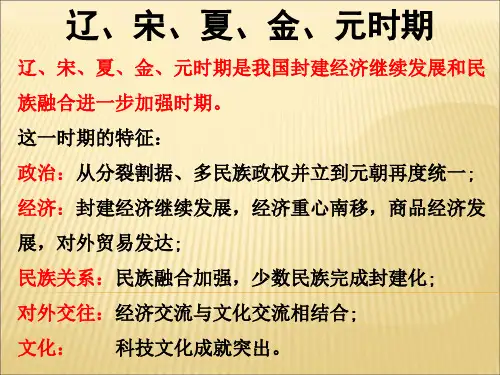

人教版高中历史第三单元知识点总结一、宋元时期的阶段特征宋元时期指从960年北宋建立到1368年元朝灭亡。

这一时期,中国封建经济继续发展,民族融合进一步加强。

1、政治方面(1)从分裂割据,若干民族政权并立到逐步走向统一。

(2)专制主义中央集权加强。

北宋初,为了巩固统治,宋太祖采取措施加强了中央集权解决了唐末以来藩镇割据和武将争权的问题。

元朝实行行省制度,有效地加强了对全国的管辖和统治。

(3)阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部的矛盾都很尖锐。

北宋和元朝的农民战争都说明阶级矛盾尖锐;民族间战争频繁说明了民族矛盾尖锐;统治阶级中主战与主和、改革与保守的斗争说明了统治阶级内部矛盾尖锐。

2、经济方面(1)经济重心南移,南宋时南方成为全国的经济重心。

(2)封建生产方式向边疆地区扩展,宋辽、宋夏、宋金间的经济文化交流推动了边疆各族的封建化进程。

(3)封建经济继续发展。

这一时期,农业、手工业、商业都超过了前代水平,农业表现在外来农作物品种的引进和推广、农业生产技术的提高;手工业表现在手工业部门增多,除丝织业、制瓷业、造船业、矿冶业发达外,还出现了新兴的棉织业;商业表现在城市经济发展,商品经济空前繁荣。

3、民族关系方面(1)各民族政权之间既有战争又有议和,但“和”是主流。

(2)边疆少数民族封建化进程加快,如契丹、女真等都向封建社会过渡(3)多民族政权并立到完成统一。

(4)内迁少数民族与汉族逐渐融合。

(5)各民族间经济文化交流频繁,如榷场贸易等。

4、对外关系方面(1)宋元时期对外贸易发展超过了前代大都和泉州是闻名世界的商业都市。

对外贸易范围扩大,东至朝鲜、日本,西到东欧和西非。

(2)中外经济文化交流频繁,中国科技(如四大发明)走向世界,对世界的文明发展作出了重大贡献。

5、文化方面:宋元时期,我国古代文化高度繁荣。

(1)科技成就突出。

我国科技居于世界领先地位,最为突出的成就是活字印刷术的发明、指南针用于航海和火药在军事上的广泛应用。

第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第9课两宋的政治和军事一、宋初中央集权的加强1.背景(1)北宋建立:960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥驿兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京(今开封),史称北宋。

赵匡胤就是宋太祖。

(2)局部统一:北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

(3)历史教训:统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,采取了强化中央集权、维护政权稳定的措施。

2.措施(1)收权:即将地方权力收归中央,加强对地方的控制。

①削实权(行政):中央派文官任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔;②制钱谷(财政):设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;③收精兵(军政):将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

(2)分权:即分散机构权力,使其相互牵制,避免专权。

[中央]:①行政:增设参知政事为副相,与宰相(同平章事)分权;②军政:枢密院专掌军政;枢密院与禁军管理机构“三衙”调兵与统兵分权;③财政:三司专掌财政。

[地方]:①路一级:设立“四监司”(四个平行机构)从不同方面对各州进行监控;②州一级:增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

(3)崇文抑武:抑制武将势力膨胀。

①罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官和地方长官;②大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

3.特点:“事之为防,曲之为制”。

4.影响:(1)利:有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权;(2)弊:制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。

二、边防压力与财政危机1.边防压力(1)原因:收地方精兵、定期更换驻地、调兵权与统兵权分离、文官担任枢密院长官、募兵政策(通过招募组建军队,多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下),导致军队战斗力低下,军事力量不振,与北方少数民族交战中处于劣势。

(1)原因:养兵、养官、“以钱财换和平”,财政状况日和恶化。