内科学(第七版)代谢疾病和营养疾病第一章总论

- 格式:docx

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:8

代谢疾病和营养疾病第一篇代谢疾病和营养疾病第一章总论新陈代谢指在生命机体中所进行的众多化学变化的总和,是人体生命活动的基础。

通过新陈代谢,使机体与环境之间不断进行物质交换和转化,同时体内物质又不断进行分解、利用与更新,为个体的生存、劳动、生长、发育、生殖和维持内环境恒定提供物质和能量。

新陈代谢包括物质合成代谢和分解代谢两个过程。

合成代谢是营养物质进入人体内,参与众多化学反应,合成为较大的分子并转化为自身物质,是需要能量的反应过程,其中三大营养物质以糖原、蛋白质和脂肪的形式在体内合成和储存;分解代谢是体内的糖原、蛋白质和脂肪等大分子物质分解为小分子物质的降解反应,是产生能量的变化过程。

中间代谢指营养物质进人机体后在体内合成和分解代谢过程中的一系列化学反应。

营养物质不足、过多或比例不当,都能引起营养疾病。

中间代谢某一环节出现障碍,则引起代谢疾病。

营养疾病和代谢疾病关系密切,往往并存,彼此影响。

例如维生素 D 缺乏症属营养病,但常表现为钙磷代谢失常;糖尿病为代谢病,常伴同蛋白质和能量缺乏。

【营养和代谢的生理】(一)营养物质的供应和摄取人类通过摄取食物以维持生存和健康,保证生长发育和各种活动。

1/ 3这些来自外界以食物形式摄入的物质就是营养素。

中国营养学会《中国居民膳食营养素参考摄入量-Chinese DRIs》对营养素分类如下:①宏量营养素:包括糖类、蛋白质和脂肪,它们在消化时分别产生葡萄糖及其他单糖、肽和氨基酸、脂肪酸和甘油。

宏量营养素是可以互相转换的能源,脂肪产热37.7kJ/g (9kcal/g),碳水化合物和蛋白质产热 16.7kJ/g(4kcal/g)。

②微量营养素:指矿物质,包括常量元素和微量元素,是维持人体健康所必需,消耗甚微,许多微量元素有催化作用。

③维生素:分为脂溶性和水溶性。

④其他膳食成分:膳食纤维、水等。

人体所需要的营养物质见表 8-1-1,其中一些必须由外界供给,主要来自食物,另一些可在体内合成。

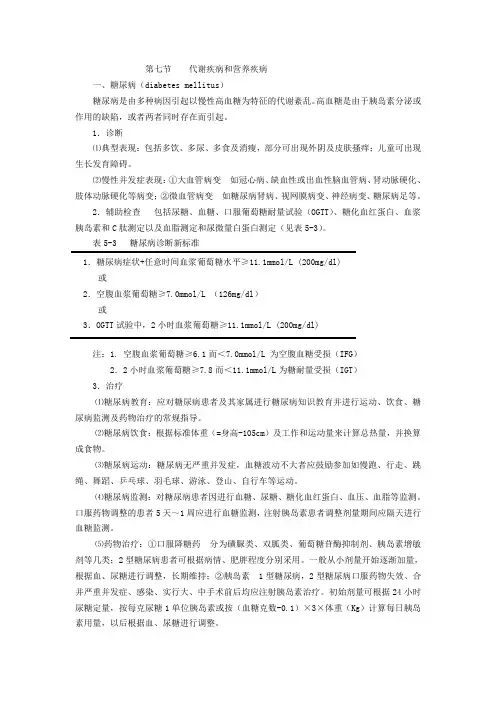

第七节代谢疾病和营养疾病一、糖尿病(diabetes mellitus)糖尿病是由多种病因引起以慢性高血糖为特征的代谢紊乱。

高血糖是由于胰岛素分泌或作用的缺陷,或者两者同时存在而引起。

1.诊断⑴典型表现:包括多饮、多尿、多食及消瘦,部分可出现外阴及皮肤搔痒;儿童可出现生长发育障碍。

⑵慢性并发症表现:①大血管病变如冠心病、缺血性或出血性脑血管病、肾动脉硬化、肢体动脉硬化等病变;②微血管病变如糖尿病肾病、视网膜病变、神经病变、糖尿病足等。

2.辅助检查包括尿糖、血糖、口服葡萄糖耐量试验(OGTT)、糖化血红蛋白、血浆胰岛素和C肽测定以及血脂测定和尿微量白蛋白测定(见表5-3)。

表5-3 糖尿病诊断新标准1.糖尿病症状+任意时间血浆葡萄糖水平≥11.1mmol/L (200mg/dl)或2.空腹血浆葡萄糖≥7.0mmol/L (126mg/dl)或3.OGTT试验中,2小时血浆葡萄糖≥11.1mmol/L (200mg/dl)注:1. 空腹血浆葡萄糖≥6.1而<7.0mmol/L 为空腹血糖受损(IFG)2.2小时血浆葡萄糖≥7.8而<11.1mmol/L为糖耐量受损(IGT)3.治疗⑴糖尿病教育:应对糖尿病患者及其家属进行糖尿病知识教育并进行运动、饮食、糖尿病监测及药物治疗的常规指导。

⑵糖尿病饮食:根据标准体重(=身高-105cm)及工作和运动量来计算总热量,并换算成食物。

⑶糖尿病运动:糖尿病无严重并发症,血糖波动不大者应鼓励参加如慢跑、行走、跳绳、舞蹈、乒乓球、羽毛球、游泳、登山、自行车等运动。

⑷糖尿病监测:对糖尿病患者因进行血糖、尿糖、糖化血红蛋白、血压、血脂等监测。

口服药物调整的患者5天~1周应进行血糖监测,注射胰岛素患者调整剂量期间应隔天进行血糖监测。

⑸药物治疗:①口服降糖药分为磺脲类、双胍类、葡萄糖苷酶抑制剂、胰岛素增敏剂等几类;2型糖尿病患者可根据病情、肥胖程度分别采用。

一般从小剂量开始逐渐加量,根据血、尿糖进行调整,长期维持;②胰岛素 1型糖尿病,2型糖尿病口服药物失效、合并严重并发症、感染、实行大、中手术前后均应注射胰岛素治疗。

第十篇理化因素所致疾病第一章总论人类所处的生活环境中,存在一些危害身心健康的因素,如物理、化学和生物因素等。

本篇主要论述几种常见环境理化因素所致的疾病,以介绍急性发病者为主,兼及慢性。

【物理因素】在特殊环境下,引起发病的主要物理致病因素有:1.高温作用于人体引起中暑(heat illness)或烧伤(burn)。

2.低温在低温环境中意外停留时间较长,易发生冻僵(frozen rigor,frozen stiff)。

3.高气压水下作业,气压过高,返回地面速度太快时,常易发生减压病,此时血液和组织中溶解的氮气释放形成气泡,发生栓塞,导致血液循环障碍和组织损伤。

4.低气压在高山或高原停留或居住,空气中氧分压降低,引起缺氧,常发生高原病(diseases of high altitude)。

5.电流(electrical current)意外接触强度不同的电流后可引起不同临床表现的电击(electrical injuries)。

此外,淹溺(drowning)发生可导致呼吸或心跳停止,需要紧急处理,进行有效地复苏抢救。

由于颠簸、摇动和旋转等引起的晕车、晕船和晕机(即晕动病),主要与前庭神经功能障碍等因素有关。

【化学因素】环境中致病化学因素,可来自自然界,也可来自工业生产中产生的“三废”(即废水、废气和废渣)污染。

毒物(poison)可通过呼吸道、消化道或皮肤黏膜等途径进入人体引起中毒(poisoning)。

1.农药(pesticide)能杀灭有害的动植物。

人体意外摄入可中毒致死。

2.药物常见过量使用麻醉镇痛药、镇静催眠药和精神兴奋药等引起的中毒。

长期滥用(abuse)镇静催眠或麻醉镇痛药会产生药物依赖(drug dependence),突然停药或减量会发生戒断综合征(abstinence syndrome),表现为神经精神异常。

3.乙醇一次大量饮酒可发生急性乙醇中毒(acute alcohol poisoning)。

第一章 内分泌和代谢性疾病总论机体为了维持与实现其正常的物质、能量代谢、生长、发育、生殖、思维和运动等功能,必须在神经系统-内分泌系统-免疫系统网络的严密调控下,适应不断变化着的外界环境,维持机体内环境的相对恒定,抵御各种内外致病因素的侵袭,保持身心健康。

而内分泌系统作为神经-内分泌-免疫网络的三大调控系统之一,通过分泌经典激素、生长因子、细胞因子和神经递质等传递机体内细胞间信息、实现其生物学作用,达到维持机体的生长、发育和各种功能的目的。

【内分泌系统的组成和调控】内分泌系统由经典内内分泌腺、弥散性神经-内分泌细胞系统(APUD系统)和具合成和分泌激素能力的其它细胞和组织等组成。

一、内分泌系统的组成(一) 经典内分泌腺:经典的内分泌腺是指具有一定形态结构特征、能特异性地分泌一些经典激素、经血循环到达靶器官、组织和细胞,实现其生物学功能的腺体。

主要包括:1、垂体;2、甲状腺;3、甲状旁腺;4、肾上腺;5、性腺(睾丸或卵巢);6、松果体等。

(二) APUD (amine precursor uptake and decarboxylation) 系统:包括神经系统内外、各组织的、具摄取胺前体物、脱羧后、生成肽类或胺类旁分泌激素的神经内分泌细胞。

主要分布于胃、肠、胰、肾上腺髓质和神经组织内。

(三) 其它具合成和分泌激素能力的细胞和组织:机体绝大多数组织均含有合成和分泌激素的细胞如脂肪细胞、胰岛细胞、下丘脑的某些神经元、心房肌细胞、血管内皮细胞、肝脏的Kupffer细胞、皮肤和血管的成纤维细胞、T淋巴细胞及网状内皮细胞等。

二、内分泌系统的调控机制(一) 经典激素的反馈性调节经典的内分泌系统存在下丘脑-垂体至靶腺之间,严密的自上而下、自下而上的反馈调节机制,如CRH-ACTH-F的肾上腺皮质轴;TRH-TSH-T3、T4的甲状腺轴,GnRH-FSH、LH-E2、P或T的性腺轴等,在绝大多数情况下,下丘脑神经释放或抑制激素直接调控垂体前叶促激素的释放和抑制,而垂体前叶促激素一般均是呈正向调控靶腺激素的合成和分泌,而外周靶腺激素的水平又可反馈、影响下丘脑或/和垂体前叶促激素的分泌,而其绝大多数是负反馈,正反馈较少,如月经中期的E2和P对FSH、LH的正反馈调节。

第七篇内分泌系统疾病(内科学第七版word原版)第七篇内分泌系统疾病第一章总论为了适应不断改变着的内外界环境并保持机体内环境的相对稳定性,人体必须依赖于神经、内分泌和免疫系统的相互配合和调控,使各器官系统的活动协调一致,共同担负起机体的代谢、生长、发育、生殖、运动、衰老和病态等生命现象。

内分泌系统除其固有的内分泌腺(垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、性腺和胰岛)外,尚有分布在心血管、胃肠、肾、脂肪组织、脑(尤其下丘脑)的内分泌组织和细胞。

它们所分泌的激素,可通过血液传递(内分泌),也可通过细胞外液局部或邻近传递(旁分泌),乃至所分泌的物质直接作用于自身细胞(自分泌),更有细胞内的化学物直接作用在自身细胞称为胞内分泌(intracrinc)。

内分泌系统辅助神经系统将体液性信息物质传递到全身各靶细胞,发挥其对细胞的生物作用。

激素要在细胞发挥作用必须具有识别微量激素的受体,并在与激素结合后,改变受休的立体构象,进而通过第二信使在细胞内进行信号放大和转导,促进蛋白合成和酶促反应,表达其生物学活性。

对内分泌学的认识,经历了个阶段:①腺体内分泌学研究:将内分泌腺切除,观察切除前、后的,L理生化改变以及激素补充后的恢复情况,丰富了对各个内分泌腺的认识。

②组织内分泌学研究:激素的提纯及其抗体制备,经放射免疫测定,奠定了微量激素测定的特异性和高度敏感性,HI此又推动了微量检测技术的发展,使微量激素可精确测定。

免疫荧光显微技术利用抗体与细胞表面或内部高分子(抗原)的特异性结合,对进行定位研究有积极意义,如胰岛β细胞分泌颗粒的胞吐(exocytosis)的研究。

③分子内分泌学研究:目前内分泌学的研究已从细胞水平进入分子水平研究,通过激素基因、受休克隆、基因表达、转录和翻译的调控、基因点突变、基因缺失和敲除、基因插入的研究,探讨激素作用机制、细胞内信号放大与转录以及细胞代谢、增生、分化、凋亡等热点。

国内运用基因工程技术合成激素及其类似物,已广泛应用于临床,造福人类。

第一篇绪论(一)内科学是临床医学的基础内科学作为临床医学的基础学科,重点论述人体各个系统各种疾病的病因、发病机制、临床表现、诊断、治疗与预防。

编纂《内科学》作为医学教育的教材,其目的是引导医学生在已掌握基础医学、临床前期学科知识的基础上,从理论走向实践、从书本走向临床,帮助他们掌握为患者诊治疾病的实际本领。

临床医学按医疗服务的对象、疾病的特性、治疗手段的不同而划分为内科、外科、儿科、妇产科、五官科等等。

但无论是哪一科医生用什么手段治疗患者,其先决条件是作出正确的诊断。

而内科学教学的核心就是教会学生以患者的主诉为中心,通过问诊和体格检查获取与其主诉相关的基本资料,并有的放矢地进行化验、影像学等辅助检查,然后综合各项结果,经过认真的鉴别诊断,提出诊断和治疗决策。

从接触患者到考虑诊断的全过程有时需反复多次,其中的每一环节都应贯穿医生的逻辑思维和缜密的分析、论证。

显而易见,这一系列有关临床疾病诊断的基本知识和基本技能,不仅是内科医生而是涉及临床学科的所有医生都应学习和掌握的。

(二)内科学的进展1.医学模式的转换20世纪后期,由于人类文明的高度进步和科学技术的巨大发展,人类的社会环境、生活习惯和行为方式也随之发生变化。

与此同时,人类的疾病谱也相应发生了明显的变化。

从l9世纪发展起来的现代医学,对人类健康及疾病的认识从纯生物学的角度去分析,强调生物学因素及人体病理生理过程,着重躯体疾病的防治,形成了生物学医学模式(biomedical model)。

这一医学模式忽略了心理、社会及环境等因素对人体的作用,而恰恰是这些因素对当今人类的健康和疾病有着十分重要的影响,亟待给予足够的重视。

仅举一例即可见一斑,冠心病是危害人类健康的重大疾病之一,从生物医学模式来看,它是冠状动脉内的粥样斑块形成及其继发的斑块破裂、血栓形成等导致冠脉狭窄或闭塞而出现临床上心绞痛及(或)心肌梗死,以致死亡。

虽然不断有各种治疗心绞痛药物问世,更有冠状动脉内介入措施和搭桥手术治疗,挽救了不少冠心病患者。

第八篇代谢疾病和营养疾病第一章总论新陈代谢指在生命机体中所进行的众多化学变化的总和,是人体生命活动的基础。

通过新陈代谢,使机体与环境之间不断进行物质交换和转化,同时体内物质又不断进行分解、利用与更新,为个体的生存、劳动、生长、发育、生殖和维持内环境恒定提供物质和能量。

新陈代谢包括物质合成代谢和分解代谢两个过程。

合成代谢是营养物质进入人体内,参与众多化学反应,合成为较大的分子并转化为自身物质,是需要能量的反应过程,其中三大营养物质以糖原、蛋白质和脂肪的形式在体内合成和储存;分解代谢是体内的糖原、蛋白质和脂肪等大分子物质分解为小分子物质的降解反应,是产生能量的变化过程。

中间代谢指营养物质进人机体后在体内合成和分解代谢过程中的一系列化学反应。

营养物质不足、过多或比例不当,都能引起营养疾病。

中间代谢某一环节出现障碍,则引起代谢疾病。

营养疾病和代谢疾病关系密切,往往并存,彼此影响。

例如维生素 D 缺乏症属营养病,但常表现为钙磷代谢失常;糖尿病为代谢病,常伴同蛋白质和能量缺乏。

【营养和代谢的生理】(一)营养物质的供应和摄取人类通过摄取食物以维持生存和健康,保证生长发育和各种活动。

这些来自外界以食物形式摄入的物质就是营养素。

中国营养学会《中国居民膳食营养素参考摄入量-Chinese DRIs》对营养素分类如下:①宏量营养素:包括糖类、蛋白质和脂肪,它们在消化时分别产生葡萄糖及其他单糖、肽和氨基酸、脂肪酸和甘油。

宏量营养素是可以互相转换的能源,脂肪产热37.7kJ/g(9kcal /g),碳水化合物和蛋白质产热16. 7kJ /g(4kcal /g)。

②微量营养素:指矿物 质,包括常量元素和微量元素,是维持人体健康所必需,消耗甚微,许多微量 元素有催化作用。

③维生素:分为脂溶性和水溶性。

④其他膳食成分:膳食纤 维、水等。

人体所需要的营养物质见表 8—1 — 1,其中一些必须由外界供给,主 要来自食物,另一些可在体内合成。

食物的营养价值指食物中所含营养素和热 能是否能满足人体需要。

营养价值高低决定于其所含营养素的种类是否齐全、 数量多少、各种营养素之间比例是否合适,是否容易被人体消化吸收等。

同一 种食物的营养价值还因贮存、加工和烹调方法不同而异。

必需营养物质需要量 指正常情况下维持机体正常组织结构与生理功能,并可防止因缺乏而出现相应 生理、生化或病理变化所需的最少量。

为维持体重稳定,能量的供给和消耗必 须平衡。

每日所需能量为基础能量消耗、特殊功能活动和体力活动等所消耗能 量的总和。

基础能量消耗可因性别、年龄、身高和体重而异。

特殊功能活动指 消化、吸收所消耗的能量,可因生长、发育、妊娠、哺乳等特殊生理需要而增 加。

体力活动所需能量因活动强度而异,轻、中、重体力活动所需能量分别为 基础能量的30%、50%、100%或以上。

生物效价为80以上的蛋白质,成人每 日每公斤理想体重约需1g 左右。

蛋白质生物效价的顺序依次为:动物制品、豆 类、谷类、根类等。

牛奶与鸡蛋蛋白质的 生物效价为93,牛肉 为76,麦片和米为 65,玉米为50。

如供 应的食物中蛋白质的 生物效价较低,则每日所需蛋白质的量应增加。

脂肪所供应的能量不宜超过总能量的30 %。

在供应 的脂肪中,饱和脂肪、多价不饱和脂肪与单价不饱和脂肪的比例应为 1: 1: 1,每日胆固醇摄入量宜在 300mg 以下。

每日所需总能量除由蛋白质憫类I 駿水忙台梯》町在体内合但雾标上大部分由侔外供给趙篇霰斗叶亮祀幡亮販懒締籾轉蛊菽战苏嬴隔包凰稱 半必需氯筍靳f 为舉趣儿所必需)憫利威非必需気基離:可在障内合应脂类必需斯脚離・亚油梅貶麻SC 花牡必需術肪義I 可在体內合说 席戟元裁:惦岬诺锤績氯建戯醫元盍:啟锌屈键钻嘿祸it 生累水群性*集生JTBt.也、出2烟恤街眶性tA 维牛.事U 维生索E曙倉幷堆*水 堆生案鲨和脂肪所供应外,余下的由糖类供应。

(二)营养物质的消化、吸收、代谢和排泄食物进入胃肠道在消化液、酶等作用下,转变为单糖、氨基酸、短链和中链脂肪酸、甘油,与水、盐、维生素等一起被吸收入血,中性脂肪和多数长链脂肪酸则经淋巴人血,到达肝和周围组织被利用,合成物质或提供能量。

机体自身的物质,亦随时被分解提供能量或合成新的物质。

各种营养物质的中间代谢受基因控制,在酶、激素和神经内分泌水平进行调节。

代谢底物的质和量,辅因子、体液组成、离子浓度等反应环境,以及中间和最终产物的质和量等对调节中间代谢亦起一定作用。

中间代谢所产生的物质,除被机体储存或重新利用外,最后以水、二氧化碳、含氮物质或其他代谢产物的形式,经肺、肾、肠、皮肤黏膜等排出体外。

【营养病和代谢病的病因和发病机制】(一)营养病机体对各种营养物质均有一定的需要量、允许量和耐受量,因此营养病可因一种或多种营养物质不足、过多或比例不当而引起,其病因和发病机制可分为以下两类:1.原发性营养失调摄取营养物质不足、过多或比例不当引起。

例如摄取蛋白质不足引起蛋白质缺乏症,能量摄取超过消耗引起肥胖症。

2.继发性营养失调器质性或功能性疾病所致。

(1)进食障碍:如口、咽、食管疾病所致摄食困难,精神因素所致摄食过少、过多或偏食(2) 消化、吸收障碍:消化道疾病或某些药物如新霉素、考来烯胺等所致。

(3) 物质合成障碍:如肝硬化失代偿期白蛋白合成障碍引起的低白蛋白血症。

⑷机体对营养需求的改变:如发热、甲状腺功能亢进症、肿瘤、慢性消耗性疾病、大手术后以及生长发育、妊娠等生理性因素,使机体需要营养物质增加,如供应不足可致营养缺乏。

中年以后,体力活动减少,如摄食量不相应降低,能量过多可致肥胖。

(5)排泄失常:如多尿可致失水,腹泻可致失钾,长期大量蛋白尿可致低白蛋白血症。

(二)代谢病指中间代谢某个环节障碍所引起的疾病。

1.遗传性代谢病(先天性代谢缺陷)基因突变引起蛋白质结构和功能紊乱,特异酶催化反应消失、降低或(偶然地)升高,导致细胞和器官功能异常。

2 .获得性代谢病可由环境因素引起,或遗传因素和环境因素相互作用所致。

不合适的食物、药物、理化因素、创伤、感染、器官疾病、精神疾病等是造成代谢障碍的常见原因,如常见的水、电解质和酸碱平衡紊乱、大手术后的氮代谢负平衡,慢性肾衰竭时的钙磷代谢障碍等。

血脂异常常见于甲状腺功能减退症、肾病综合征、胆道梗阻等。

肥胖和糖尿病显然是遗传因素和环境因素共同作用的结果。

此外,有些遗传性代谢病以环境因素为其发病诱因,如苯丙酮尿症是由于苯丙氨酸羟化酶缺乏引起,如能在出生后3周内确诊,限制摄入含苯丙氨酸的食物,则可以不出现智能障碍。

【营养病和代谢病的分类】(一)营养病一般按某一营养物质的不足或过多分类。

1蛋白质营养障碍蛋白质和氨基酸不足,如蛋白质一能量营养不良症、蛋白质缺乏症、赖氨酸缺乏症;氨基酸过多,如肝硬化肝功能失代偿期酪氨酸、蛋氨酸过多可诱发肝性脑病。

2 .糖类营养障碍糖类摄取过多易引起肥胖症,摄取不足伴有能量不足时常致消瘦。

3.脂类营养障碍脂类摄取过多易引起肥胖症或血脂异常,摄取过少易引起脂溶性维生素缺乏。

4 .维生素营养障碍各种维生素缺乏症或过多症。

5.水、盐营养障碍水、盐不足或过多。

6.无机元素营养障碍微量元素不足或过多。

7.复合营养障碍多种营养物质障碍的不同组合。

(二)代谢病一般按中间代谢的主要途径分类。

1.蛋白质代谢障碍(1) 继发于器官疾病:如严重肝病时的低白蛋白血症,淀粉样变性的免疫球蛋白代谢障碍。

(2) 先天性代谢缺陷:如白化病、血红蛋白病、先天性氨基酸代谢异常等。

2.糖代谢障碍(1) 各种原因所致糖尿病及糖耐量减低以及低血糖症等。

(2) 先天性代谢缺陷:如果糖不耐受症、半乳糖血症、糖原贮积症等。

3.脂类代谢障碍主要表现为血脂或脂蛋白异常。

可为原发性代谢紊乱或继发于糖尿病、甲状腺功能减退症等。

4.水、电解质代谢障碍多为获得性,亦可见于先天性肾上腺皮质增生症等。

5.无机元素代谢障碍如铜代谢异常所致肝豆状核变性,铁代谢异常所致含铁血黄素沉着症等。

6.其他代谢障碍如嘌呤代谢障碍所致痛风,卟啉代谢障碍所致血卟啉病等。

【营养病和代谢病的临床特点】1.营养病多与营养物质的供应情况、饮食习惯、生活条件与环境因素、消化功能、生理或病理附加因素等有关。

先天性代谢病常有家族史、环境诱发因素以及发病年龄和性别特点等,如痛风主要见于男性,苯丙酮尿症在新生儿期即可检出。

2.营养病和代谢病早期常先有生化、生理改变,逐渐出现病理变化。

早期治疗可能使病理变化逆转。

3.营养病和代谢病可引起多个器官、系统病理变化,但以某些器官或系统受累的临床表现较为突出。

4.长期营养和代谢障碍影响个体的生长、发育、衰老过程,甚至影响下一代。

【营养病和代谢病的诊断原则】要求尽可能了解疾病的病因和诱因、发病机制的主要环节、发展阶段和具体病情。

营养病和代谢病常具有特殊的症状和体征,是提供诊断的首要线索,须进行详细的病史询问和体格检查。

实验室检查是确诊依据,对临床前期患者更有价值,例如有些无症状的糖尿病患者可通过检测血糖而确诊。

除常规检查外,可根据拟诊线索进行有关特殊检查。

对一些不明原因的症状和体征应进行随访观察。

(一)病史询问症状的发生、发展和相互关系,并从现病史和个人史中了解发病因素、病理特点、每日进食情况等。

必要时作详细的家系调查。

(二)体格检查需注意发育和营养状态、体型和骨骼、神经精神状态、智能、毛发、皮肤、视力和听力、舌、齿、肝、脾以及四肢等。

(三)实验室检查1.血、尿、粪和各项生化检查以及激素、物质代谢的正常或异常产物等。

2.溶血及凝血检查如血红蛋白电泳、凝血因子检查等,主要用于遗传性血液病的鉴别诊断。

3.代谢试验如糖耐量试验,氮平衡试验,水、钠、钾、钙、磷平衡试验等。

4.影像学检查骨密度测定、CT和MRI等。

5.组织病理和细胞学检查以及细胞染色体、酶系检查等。

6.血氨基酸分析诊断氨基酸异常所引起的先天性代谢病。

7.基因诊断诊断遗传性代谢病。

在诊断营养病时,如同一群体在同一时期内发现相同的病例,则提示可能有相当数量临床前期患者。

代谢病(如糖尿病、痛风等)常与种族、遗传、体质等因素有关,诊断一个病例常可追查发现另一些病例。

对某些特殊类型的糖尿病,如青年人中的成年发病型糖尿病(MoD Y)和线粒体基因突变糖尿病,可对其家族成员在出现生化紊乱和临床症状前发现基因异常。

一些遗传性代谢病,在症状出现前已有生化改变。

应对这些疾病进行临床前期诊断,包括有计划的调查、检出杂合子携带者等。

【营养病和代谢病的防治原则】(一)病因和诱因的防治对营养病和以环境因素为主引起的代谢病,多数能进行病因防治。

中国营养学会《中国居民膳食指南》指导推广平衡饮食、合理摄取营养和促进健康。

以先天性代谢缺陷为主的代谢病,一般只能针对诱因和发病机制进行治疗,但目前基因治疗已显示出一定前景。