心肾综合征2016

- 格式:ppt

- 大小:7.13 MB

- 文档页数:111

早读心肾综合征的5种类型,治疗方案全在这里!心肾综合征(Cardio-renal Syndrome,CRS)是指心脏和肾脏其中某一器官的急性或慢性功能异常导致另一器官的急性或慢性功能障碍的临床综合征[1]。

近年来,心肾之间的相互影响越来越受到临床医生的重视,如何有效治疗心肾综合征是目前临床面对的难题。

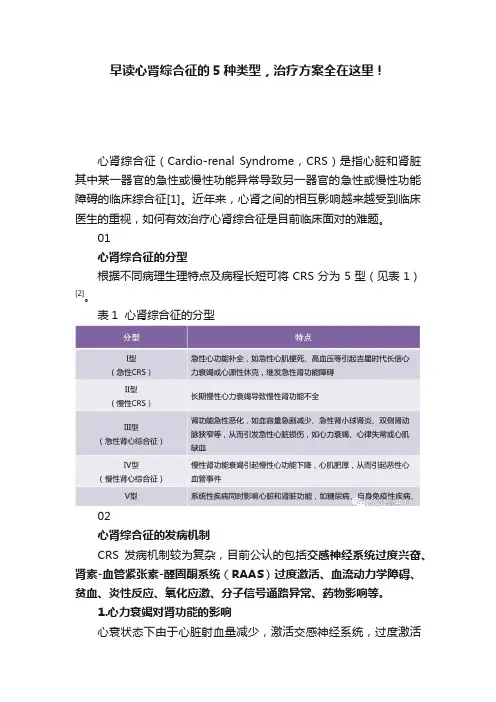

01心肾综合征的分型根据不同病理生理特点及病程长短可将CRS分为5型(见表1)[2]。

表1 心肾综合征的分型02心肾综合征的发病机制CRS发病机制较为复杂,目前公认的包括交感神经系统过度兴奋、肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)过度激活、血流动力学障碍、贫血、炎性反应、氧化应激、分子信号通路异常、药物影响等。

1.心力衰竭对肾功能的影响心衰状态下由于心脏射血量减少,激活交感神经系统,过度激活的交感神经系统会使心脏β受体密度和敏感度降低、心肌细胞肥大、血管内膜增厚,左心室功能受损进而射血量降低、肾脏灌注不足,交感神经兴奋性和儿茶酚胺分泌量进一步增多,形成心、肾功能相互影响的恶性循环。

低血流量状态还可激活RAAS系统,肾素、血管紧张素及醛固酮持续分泌,引起水钠潴留、血管收缩及肾小球滤过率降低,最终导致心脏、肾脏结构和功能损伤。

2.肾功能衰竭对心脏功能的影响肾功能不全常常引起水钠潴留,从而导致血压升高,前负荷增加,心功能衰竭。

电解质紊乱,尤其是高钾血症,容易导致多种心律失常,如室颤和心脏骤停。

肾功能衰竭时常伴随酸中毒而加重右心衰。

肾缺血引起肾功能不全时,炎症反应和氧化应激可诱发心肌细胞凋亡、坏死。

肾脏影响心脏功能的另一重要机制为交感神经活性持续增高。

长期交感神经兴奋引起肾血管损伤最终影响肾的滤过能力。

02心肾综合征的治疗不管是CRS的哪个类型,治疗难点在于同时兼顾心脏和肾脏。

保护心、肾功能,预防并发症是治疗的基本原则,常用的治疗方法包括药物治疗(利尿剂、血管活性药物、神经激素拮抗剂、促红细胞生成素等)和非药物治疗(超滤、床旁血滤等)。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

心肾综合征的治疗方法

导语:心肾综合征这类疾病大多出现在中老年人的身上,中老年人身体素质普遍下降,可能会出现心率不齐,心跳过快等一系列的症状,我们统一把这些问

心肾综合征这类疾病大多出现在中老年人的身上,中老年人身体素质普遍下降,可能会出现心率不齐,心跳过快等一系列的症状,我们统一把这些问题叫做心肾综合征,那么心肾综合征有什么好的方法来治疗吗?答案是肯定的,下面我就来为大家介绍一下心肾综合征的治疗方法。

治疗方法:

1.加强CHF的预防和治疗是预防心肾综合征发生的根本措施。

大多数心肾综合征患者处于心力衰竭的终末期,临床处理非常棘手。

2.利尿剂

心肾综合征治疗中一个主要争议是利尿剂的使用。

由于利尿剂抵抗和并存的肾功能不全而使用大剂量利尿剂,是CHF患者预后较差的结果而不是原因。

目前有学者认为,大剂量持续静脉点滴袢利尿剂或与噻嗪类利尿剂合用可以增强利尿效果和安全性,与正性肌力药物,如多巴胺等合用也可增加利尿作用。

但在临床应用中,袢利尿剂或与噻嗪类利尿剂合用需要特别注意监测不良反应,如低血钾、肾功能恶化或脱水。

一旦临床状况改善则不建议长期联合治疗。

临床上抗醛固酮利尿剂的应用还远远不足。

β受体阻滞剂

目前尚无在伴有肾功能不全的CHF中应用β受体阻滞剂的大型临床试验。

有研究提示对于肌酐水平大于210umol/L的心肌梗死后CHF患者,β受体阻滞剂也可延长其生存时间。

有学者认为,β受体阻滞剂一

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

心肾综合征的治疗(完整版)分型与概述肾功能不全是心衰常见的合并症,为心衰患者带来较差的生活质量及远期预后。

2008年,Ronco等人1将心肾之间的这种由一个器官的急性或慢性的功能障碍引起另一器官的急性或慢性功能障碍的病理生理过程定义为心肾综合征(cardio-renal syndrome CRS),并根据不同病理生理特点及病程长短将CRS分为5型(表1)。

其中由心功能不全为始动因素引起的CRS为CRS1型及CRS2型,1型CRS又可以根据血流动力学分为4个亚型2(表2)。

在实际临床工作中约30%急性心衰患者伴有肾功能的恶化(1型CRS),而约60%慢性失代偿性心衰患者表现出肾小球滤过率(GFR)的下降(<60ml/min/1.73m2),提示为2型CRS。

无论是1型或2型心肾综合征,肾功能都是远期预后的独立预测因子3。

CRS发病机制较为复杂,目前公认的包括交感神经系统过度兴奋、肾素-血管紧张素-醛固酮系统过度激活、血流动力学障碍、炎性反应、氧化应激、贫血、分子信号通路异常、药物影响等。

近年来,随着我国心血管疾病发病率逐年升高,与之相伴的是CRS发病率的增加,与心衰状态相伴的神经体液因素、高血压、低血压、贫血等因素都有可能使肾功能进一步恶化,如何有效的治疗心肾综合征是目前需要面对的难题。

在保护心、肾功能,预防并发症这一治疗原则下,常用的治疗方法包括以利尿剂、血管活性药物、神经激素拮抗剂、促红细胞生成素(EPO)等为主的药物治疗和以超滤、CRRT等为主的非药物治疗,每种治疗方法都有特定的目的及作用,然而并不是每种治疗方法都适用于任何患者,在不同病理生理状态下,治疗方式也有所不同。

本文拟针对1型及2型心肾综合征常见的病理生理状态的治疗及进展予以综述。

表1 心肾综合征的分型(Table 1)表2 1型心肾综合征(CRS)的分型(Table 2)神经体液因素心衰状态下由于心脏射血量减少,激活交感神经系统,过度激活的交感神经系统会使心脏β受体密度和敏感度降低、心肌细胞肥大、血管内膜增厚,左心室功能受损进而射血量降低、肾脏灌注不足,交感神经兴奋和儿茶酚胺分泌进一步增多,形成心、肾功能恶化的恶性循环。

心肾综合征的发病机制及诊治中西医研究进展心肾综合征是指心脏疾病导致的尿液异常及肾功能损害的病症。

其发病机制主要包括心脏和肾脏的相互作用,以及神经内分泌系统的紊乱。

本文将简要介绍心肾综合征的发病机制及中西医研究进展。

心肾综合征的发病机制中,心脏和肾脏的相互作用起着重要作用。

心脏疾病导致心脏排血功能下降,进而引起心脏前负荷和后负荷的增加。

前负荷的增加导致肾脏毛细血管压力升高,加重肾小球滤过膜的损伤,使尿素氮和肌酐等代谢废物排泄减少,从而产生尿液异常,如少尿、无尿等。

后负荷的增加引起心脏排血量下降,导致体液滞留,加重肾脏的水钠潴留,进一步损害肾功能。

神经内分泌系统的紊乱也是心肾综合征发病机制的重要部分。

心脏疾病激活交感神经和肾素-血管紧张素-醛固酮系统,产生大量儿茶酚胺和血管紧张素 II 等,使肾脏毛细血管扩张,促进尿液产生,但同时也加重肾脏的水钠潴留。

心脏疾病还导致肾组织缺血缺氧,释放一系列炎性因子,如肿瘤坏死因子、白细胞介素等,进而损伤肾小管和肾小球,加重肾功能损害。

中西医在心肾综合征的诊治中都取得了一定的研究进展。

西医主要通过药物治疗对心肾综合征进行干预。

利尿剂是最常用的药物,可通过增加尿液排泄减轻水钠潴留,并改善心肾循环。

血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素受体拮抗剂可降低血管紧张素 II 的生成和作用,减轻肾小球滤过膜的损伤。

β受体阻滞剂可减轻交感神经过度兴奋,改善神经内分泌紊乱。

心肾联合移植也是一种有效的治疗手段,可同时纠正心脏功能和肾功能的损害。

中医药治疗心肾综合征主要通过调理气血、平补阴阳的方式以改善心肾功能。

中医药方药可根据病情分为清热利水、利尿解毒、温阳壮脾等方剂,有助于促进尿液排泄,改善水肿等症状。

针灸也是一种常用的治疗方法。

通过在特定穴位施针,可调节神经内分泌系统的功能,改善心肾互动的紊乱。

心肾综合征的发病机制是复杂的,涉及心脏和肾脏的相互作用以及神经内分泌系统的紊乱。

中西医在心肾综合征的诊治中取得了一定的研究进展,但仍需进一步深入研究,寻找更有效、安全的治疗方法。