上海外国语大学考研外国语言学及应用语言学导师介绍二

- 格式:pdf

- 大小:108.22 KB

- 文档页数:5

外国语言学及应用博导是谁外国语言学及应用博导是指在外国语言学及应用领域具有博士学位并具备指导研究生的资格的教授。

他们在该领域拥有丰富的研究经验和专业知识,并能够指导研究生进行独立的研究工作。

以下是一些国内外知名的外国语言学及应用博导。

1. 陈宝琛(Chen Baochen)陈宝琛是中国外语教育研究中心主任,北京外国语大学教授,博士生导师。

他在外语教育领域有着广泛的研究兴趣,包括教育语言学、教育评估和教师发展等。

他的研究成果在国内外学术期刊上发表,并对外语教育政策和实践产生了积极的影响。

2. 张国良(Zhang Guoliang)张国良是北京外国语大学教授,博士生导师。

他的研究领域包括语言学、应用语言学和跨文化交际等。

他在语言学理论和实践方面的研究成果被广泛引用,并在国内外学术会议上发表了许多论文。

3. 张宇燕(Zhang Yuyan)张宇燕是北京外国语大学教授,博士生导师。

她的研究领域包括语言学、语言教育和跨文化交际等。

她在语言学习和教学方面的研究成果被广泛应用于外语教育实践,并在国内外学术期刊上发表了许多论文。

4. Michael HallidayMichael Halliday是一位著名的英国语言学家,被誉为功能语言学的创始人之一。

他在功能语言学和社会语言学方面的研究成果对外国语言学及应用领域产生了深远的影响。

他的理论框架被广泛应用于语言教育和翻译研究等领域。

5. Noam ChomskyNoam Chomsky是一位美国语言学家和哲学家,被誉为现代语言学的奠基人之一。

他的生成语法理论对外国语言学及应用领域产生了重要影响。

他的研究成果涉及语言结构、语言习得和语言认知等方面。

以上只是一些在外国语言学及应用领域具有重要影响力的博导的例子。

当然,还有许多其他优秀的博导在这个领域做出了重要贡献。

这些博导们通过指导研究生的工作,培养了一大批优秀的研究人才,并推动了外国语言学及应用领域的发展。

上海外国语大学语言学及应用语言学专业硕士研究生培养方案(专业代码:050102)所属学科门类:文学所属一级学科:中国语言文学所属院系部所:国际文化交流学院一、培养目标(一)总目标:培养“面向现代化、面向世界、面向未来”的,努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,认真学习和践行科学发展观,拥护党的领导和基本路线、方针和政策,热爱祖国,热爱人民,遵纪守法,品行端正,具有良好的学术道德品质及为人民服务和社会主义建设事业献身的精神。

适应我国社会主义现代化建设和社会发展需要的德、智、体全面发展的高层次专门人才;具体为:能在语言学、现代汉语和对外汉语方面从事教学、进行研究,且能在相关领域应用所学知识的人才。

(二)普通语言学方向:要求学生修完相关课程之后,能够深刻理解现代语言学的性质、特点、发展动态和趋势,掌握现代语言学主要分支学科的基础理论和方法,并具有初步的研究能力,特别是具有运用现代语言学的各种理论和方法,对语言现象进行分析、研究的初步能力。

(三)现代汉语方向:要求学生修完相关课程之后,能够掌握现代汉语各分支学科的基础理论和方法,具有初步的研究能力,特别是具有运用现代语言学的理论和方法,对现代汉语中的语言现象,进行分析、研究的初步能力。

(四)应用语言学方向:要求学生修完相关课程之后,能够掌握现代汉语语音、语义、词汇、语法、语用等方面的系统知识,掌握现代汉语语言学各分支学科的基础理论和方法,掌握将现代汉语作为外语进行教学的理论和方法,具有对外族人进行汉语教学的一般能力,以及进行教学研究的初步能力。

二、学制与修业年限硕士研究生学制为三年,原则上应在规定的学习年限内完成学习任务,一般不得延长。

如有特殊原因未能按时完成学习任务,应由本人提出申请,经批准后学习年限可酌情适当延长。

延长期一般为半年,最多不能超过一年(含休学)。

成绩优秀,并在国内外核心刊物发表一定数量论文的硕士研究生,在提前完成培养方案规定的课程学习、其他必修环节和论文撰写工作,达到申请学位要求的情况下,可由本人提出提前毕业申请,经导师及主管部门同意后,由学科点提前半年或一年组织学位论文答辩,并按规定程序提前毕业和申请学位。

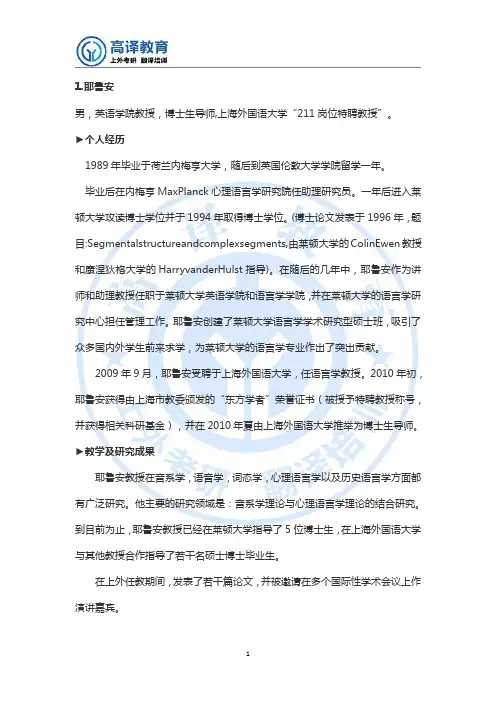

1.耶鲁安男,英语学院教授,博士生导师,上海外国语大学“211岗位特聘教授”。

►个人经历1989年毕业于荷兰内梅亨大学,随后到英国伦敦大学学院留学一年。

毕业后在内梅亨MaxPlanck心理语言学研究院任助理研究员。

一年后进入莱顿大学攻读博士学位并于1994年取得博士学位。

(博士论文发表于1996年,题目:Segmentalstructureandcomplexsegments,由莱顿大学的ColinEwen教授和康涅狄格大学的HarryvanderHulst指导)。

在随后的几年中,耶鲁安作为讲师和助理教授任职于莱顿大学英语学院和语言学学院,并在莱顿大学的语言学研究中心担任管理工作。

耶鲁安创建了莱顿大学语言学学术研究型硕士班,吸引了众多国内外学生前来求学,为莱顿大学的语言学专业作出了突出贡献。

2009年9月,耶鲁安受聘于上海外国语大学,任语言学教授。

2010年初,耶鲁安获得由上海市教委颁发的“东方学者”荣誉证书(被授予特聘教授称号,并获得相关科研基金),并在2010年夏由上海外国语大学推举为博士生导师。

►教学及研究成果耶鲁安教授在音系学,语音学,词态学,心理语言学以及历史语言学方面都有广泛研究。

他主要的研究领域是:音系学理论与心理语言学理论的结合研究。

到目前为止,耶鲁安教授已经在莱顿大学指导了5位博士生,在上海外国语大学与其他教授合作指导了若干名硕士博士毕业生。

在上外任教期间,发表了若干篇论文,并被邀请在多个国际性学术会议上作演讲嘉宾。

关于耶鲁安教授的更多信息及学术著作,请参考http://jmw64.webklik.nl ►开设课程语音学、音系学、心理语言学、形态学2.侯靖靖女,1974年生,上海外国语大学英语学院副教授。

►个人经历1996年7月毕业于上海外国语大学英语学院英语语言文学专业后,免试直升为本校英语学院英语语言文学专业硕士研究生,1999年3月毕业后留校任教至今。

2005年9月,考入上海外国语大学高级翻译学院攻读翻译学博士学位,并于2008年6月毕业,获得博士学位。

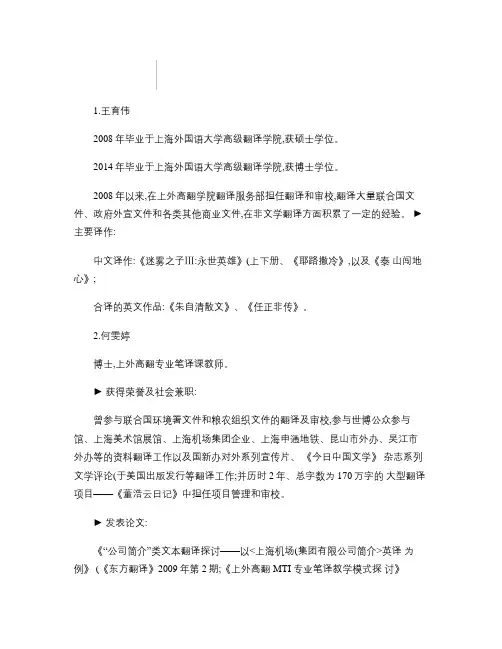

1.王育伟2008年毕业于上海外国语大学高级翻译学院,获硕士学位。

2014年毕业于上海外国语大学高级翻译学院,获博士学位。

2008年以来,在上外高翻学院翻译服务部担任翻译和审校,翻译大量联合国文件、政府外宣文件和各类其他商业文件,在非文学翻译方面积累了一定的经验。

►主要译作:中文译作:《迷雾之子Ⅲ:永世英雄》(上下册、《耶路撒冷》,以及《泰山闯地心》;合译的英文作品:《朱自清散文》、《任正非传》。

2.何雯婷博士,上外高翻专业笔译课教师。

►获得荣誉及社会兼职:曾参与联合国环境署文件和粮农组织文件的翻译及审校,参与世博公众参与馆、上海美术馆展馆、上海机场集团企业、上海申通地铁、昆山市外办、吴江市外办等的资料翻译工作以及国新办对外系列宣传片、《今日中国文学》杂志系列文学评论(于美国出版发行等翻译工作;并历时 2年、总字数为 170万字的大型翻译项目——《董浩云日记》中担任项目管理和审校。

►发表论文:《“公司简介”类文本翻译探讨——以<上海机场(集团有限公司简介>英译为例》 (《东方翻译》2009年第 2期;《上外高翻 MTI 专业笔译教学模式探讨》(《东方翻译》2012年第 1期; 《<思考汉英翻译:翻译方法课程评述>——一本别开生面的汉英翻译教材》(《东方翻译》2012年第 3期。

3.龚锐博士,上外高翻专业笔译课教师。

►主要译作:2008年加入高翻实训中心,曾赴联合国粮农组织意大利罗马总部承担笔译工作; 参与政府文件、国新办外宣记录片翻译和静安文化快递编译等工作; 参与《朱自清散文》和《任正非的竞争智慧》英译本的翻译工作。

►获得荣誉及社会兼职:长期担任《东方翻译》杂志编辑, 对翻译理论也有独到见解, 曾发表论文《MTI 专业笔译实战项目教学模式探讨——以国新办宣传片项目为例》。

4. 董翔晓►个人简历:董翔晓,1984年至今,在美国从事英汉翻译工作,并提供相关商业咨询。

于 1989年参与创建一家亚洲语言翻译和排版公司,并任业务总监,直至 1999年退出公司。

上海外国语大学考研教育技术学专业导师介绍上海外国语大学考研教育技术学专业导师介绍(整理转载)张祖忻男,汉族,江苏海门人,教授,硕士生导师。

现任上海外国语大学学科建设与规划办公室副主任、学术委员会委员,中国教育技术协会学术委员会委员。

学历教育/进修与访学:1975年7月毕业于原上海外国语学院英语系英语专业。

1989年在英国威尔士大学获教育技术学硕士学位。

1994年由国家公派在美国印第安纳大学教学系统技术系高访半年。

2002年9月作为富布莱特基金项目访问研究学者赴美国佛罗里达州立大学进行了一年的关于教育系统方法的研究。

工作简历:1986年参与创建教育技术学专业,并任专职教师至今。

并在本校外语电化教学馆从事英语教学和外语电教研究,兼任上海外语音像出版社编辑室主任。

现任中国教育技术协会学术委员会委员和《外语电化教学》、《开放教育研究》等4 本专业刊物的编委。

曾担任过二届教育部高校教育技术学专业教学指导委员会委员。

1996年评为教授。

教学课程:《教学系统设计》、《绩效技术》和《国际广告研究》等。

研究方向:教育技术基本理论、教学系统设计与绩效技术。

科研项目:2005年高等教育上海市级教学成果奖获奖项目“基于需要分析的广告学专业课程体系的设计、开发与实施”;研究生教材基础项目《绩效技术概论》(教材)。

主要科研成果:专著及教材:《美国教育技术的理论及其演变》;《教学设计基本原理与方法》;《绩效技术概论》等。

近期主要论文:1.基础厚特色强口径宽——上海外国语大学教育技术学本科专业培养复合型人才的思路,外语电化教学;2005年01期2.绩效技术的启示教育技术发展的要求,现代远程教育研究,2006年第02期3.绩效技术的启示教育技术发展的要求,现代远程教育研究,2006年第02期;4.如何将动机原理整合于教学设计过程——谈约翰M·凯勒教授的动机系统学说,开放教育研究,2003年第2期;5.构建学科理论体系引领外语教学改革——论《外语电化教学》学刊的定位、范畴与作用,外语电化教学,2009年第04期。

上海外国语大学英语专业专业介绍英语学院本科生教育有2个专业:1,英语语言文学2,翻译学(英汉双语翻译和多语种翻译)英语学院的本科教育专业特色为:语言、文学、翻译和文化。

硕士研究生教育有2个专业(英语语言文学专业和外国语言学及应用语言学专业),6个研究方向:1)语言学研究2)文学研究 3) 翻译学研究 4) 教学法研究5) 英语国家社会与文化研究6)测试学研究英语学院目前设有“英语语言文学专业”和“翻译专业”两个本科专业:英语语言文学专业培养具有扎实的英语语言基础和广博的文化知识并能熟练地运用英语,在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门从事翻译、教学、管理、研究等工作的复合型英语人才。

翻译专业是教育部今年批准设立的新专业,旨在培养英语高级口译、笔译人才和复语翻译(即多语种翻译)人才。

“英语语言文学专业”和“翻译专业”共同开设了以下专业必修课程:基础英语综合课、高级英语综合课、英语泛读、英语视听说(I、II)、英语语音、英语口语、基础英语语法、英美概况、美国文学小说选、英国文学史、口译、翻译等。

英语语言文学专业”还开设以下课程:词汇学、英语应用文写作、高级英语视听说、英语影视、英语理论语法、英国文学选读、美国文学选读、英国社会与文化、美国社会与文化、修辞学、语言学、应用文翻译、美国诗歌选读、圣经故事、美国短篇小说选读、英国短篇小说选读、美国历史、英语报刊选读、英语文体学等。

“翻译专业”还开设以下课程:中国文化、西方文化、中国外交史、社会科学知识、自然科学知识讲座、口译基础、笔译基础、交替口译、接续口译、同声传译、文体翻译、文学翻译、应用文翻译、文献翻译研究与实践、西方翻译理论概要、翻译理论与技巧、口译理论与技巧、语言与翻译等。

此外,每个专业的学生都可再选修本校和跨校的其他专业的有关课程。

学生就业英语学院的学生深受用人单位的欢迎,毕业生遍布世界各地。

根据用人单位的反馈信息,英语学院毕业生的专业水平和综合素质得到了社会的普遍肯定和高度赞扬。

上海外国语大学翻译硕士导师简介:陆永昌上海外国语大学翻译硕士导师简介:陆永昌各位考研的同学们,大家好!我是才思的一名学员,现在已经顺利的考上研究生,今天和大家分享一下这个专业的真题,方便大家准备考研,希望给大家一定的帮助。

陆永昌,1950年出生,江苏扬州人。

上海外国语大学俄语系教授,翻译专业研究生导师。

上海市作家协会会员,上海市翻译家协会会员。

学历教育/进修与访学:1965年进入泰州师范(后更名为泰州师范专科学校)师范毕业后,弃笔从戎,军旅生活使一个普通战斗员变成一个基层指挥员,之后进入上海外国语学院(后更名为上海外国语大学)学习,毕业后留校任教至今。

工作简历:1972年至今上海外国语大学俄语系教师;1982年至1986年曾在上海市政府教育卫生办公室工作;1991年至1993年受国家教委委派往俄罗斯莫斯科国立语言大学翻译系任教;回国后继续在上海外国语大学执教,历任上海外国语学院高年级教研室主任、理论教研室主任、系办公室主任。

1994年被聘为副教授,2000年被聘为教授。

现任俄语系翻译教研室主任。

课程教学:先后从事本科生的文学理论、比较文学、苏俄文学史、名著选读、翻译理论与实践、研究生的中国翻译理论、苏俄翻译理论、俄汉文学翻译理论等课程教学。

研究方向:翻译理论与实践俄罗斯文学主要科研成果:学术专著:《俄汉文学翻译概论》上海外语教育出版社(2007);《快乐家庭教育》广东教育出版社(2004);译著:《雪地寻踪》安徽人民出版社(2012);《森林报秋》安徽人民出版社(2010,与研究生陶爱苏译);《森林报冬》安徽人民出版社(2010,与研究生朱玥晗、杨晨译); 《森林报春》安徽人民出版社(2010,与研究生沈尧译);《森林报夏》安徽人民出版社(2010,与研究生张琪、朱巧玲译) 《白夜》中国致公出版社(2005);《白夜》中国戏剧出版社(2003);《赌徒白夜》延边人民出版社(2001);《赌徒白夜》北岳文艺出版社(2000);《赌徒》北岳文艺出版社(1999);《白夜》北岳文艺出版社(1999);《帕纳耶娃回忆录》上海东方出版中心(1998);《鲸群离去》漓江出版社(1997);《天质女人阶梯》中国城市出版社(1997,与达曼华译) 《狗的日记》上海译文出版社(1993);《愿您的孩子幸福》广东教育出版社(1991);《列宁的一生》广西教育出版社(1991);《女性必读》江苏人民出版社(1989,与达曼华译);《创世纪的案件》沈阳出版社(1988);《阿勃拉莫夫中篇小说选》上海译文出版社(1981,合译);编写的工具书:《苏联文学词典》江苏人民出版社(1984,与廖鸿钧等三人合编);《当代阿拉伯文学词典》译林出版社(1991,与朱威烈等四人合编);《青年文学手册》上海辞书出版社(1990,作为主要编写人参加编写);《中西比较文学手册》四川人民出版社(1987,作为主要编写人参加编写);代表性论文:1.翻译学研究与世界民族文化的融合——作为一门学科迫切需要解决的问题,上海外语教育出版社(2011,载世界俄语教师联合会第12次世界大会论文集:《时间与空间中的俄语和俄罗斯文学》第五卷);2.坚持翻译科学认识论,上海人民出版社(2010,载《城市发展:科学精神与人文精神》,《东方文库》一书第30卷);3.别出心裁魅力永恒——读苏联作家比安基的《森林报》,安徽人民出版社,载《森林报秋》、《森林报冬》、《森林报春》、《森林报夏》(2010);4.关于语义与翻译,《俄语语言文学研究》(2009.2);5.礼仪之邦为何被妖魔化——文化战略与翻译进程思考,上海人民出版社(2008,载《现代人文中国思想中国学术》一书);6.翻译与翻译教学反思,上海外语教学出版社(2008,载《俄语专业教学改革探索》一书);7.翻译,将中国文化推向世界,上海人民出版社(2007,载《人文教育文明价值传统》);8.翻译——不能再增文化障碍,《译林》(2006.3);9.从“dragon”与“龙”的翻译说起,《中华读书报》(2006-4-5);10.俄语音韵修辞汉译初探,重庆出版社(2005,载《俄罗斯语言与文化探索》一书);11.走出翻译的误区,上海外语教育出版社(2005-12-1,载《俄罗斯语言文化研究论文集第二辑》);12.跨文化无障碍——翻译研究之方向,《上海翻译》S1期(2005);13.陨落于幻想与现实之间的碰撞——俄罗斯抒情诗人叶赛宁的悲剧,《译林》(2005.5);14.全球化背景下翻译进程思考,《中国首届“海峡两岸俄语教学与研究学术讨论会”论文集》(2005);15.永恒的泪不尽的愁——读鲍·瓦西里耶夫的短篇小说《展品&……》,《名作欣赏》(2003-3-1);16.翻译时代文化——翻译进程思考,《译林》(2004.2);17.翻译与时代,《中华读书报》(2003.10.15);18.先进文化代表与文学概论课的设置,东华大学出版社(2003.10,载《学习与研究》;19.真实自然、情浓意深——读叶赛宁短篇小说《白水湖畔》,《名作欣赏》(2003.2);20.译文要“译”,翻译要“翻”——谈俄中翻译教学,《第六届两岸外语教学研讨会论文集》(2003.4,台湾淡江大学);21.力求在翻译教材中建立自己的理论体系,陕西人民教育出版社(2003.3,载《语言.文化.外语教学》);22.俄罗斯诗人曼、曼德尔施塔姆悲惨的命运,《译林》(2003.1);23.探索、迷茫与变体——从俄罗斯作家利巴托夫的创作看苏联文学的演变,上海外语教育出版社(2003.1,载《俄罗斯语言文化研究论文集》);24.新一代的父与子的冲突——读谢·叶辛的中篇小说《摹仿者》,《名作欣赏》(2000.6);25.论文学翻译的“动态“标准,《外国语》(2000.5);26.新世纪外国文学翻译新构想,《第四届两岸外语教学研讨会论文集》(2000.6,台湾淡江大学);27.论诗人勃洛克晚期的信念,《译林》(1999.5);28.蕴藉的诗意辛辣的讽刺——谈陀氏早期小说《白夜》及其它,北岳文艺出版社(1999,载《白夜》一书);29.文学翻译,再现原汁原味的过程,《中华读书报》(1999.8.4);30.“白银时代热”及其他,《文汇报》”文艺百家"栏(1999.5.8);31.文学翻译与文化差异,《文汇报》文艺百家理论版(1998.12.18);32.高尔基是自杀身亡的吗?《译林》(1997.6);33.人性的悲剧人性的呼唤——《鲸群离去》及其它,广西漓江出版社(1997,载《鲸群离去》一书);34.生活习俗的牺牲品——从马雅可夫斯基的绝命书看诗人死因,《福建外语》(1997.1);35.试论鲁迅在俄、苏的影响,《中国文化与世界》(第4辑,1996);36.以情动人,以情取胜——读普里斯塔夫金的小说,《名作欣赏》(1995.6);37.从俄罗斯电影看俄罗斯人的观念变化,《国际观察》(1995.6);38.论马雅可夫斯基的最后悲剧,《名作欣赏》(1995.5);39.利用电视录像进行“文学概论”教学的实例与体会,《外语电化教学》(1995.3);40.我眼中的俄罗斯教育,《国际观察》(1995.2)科研与教学奖励:1.《论文学翻译的“动态”标准》获教育部外语指导委员会、俄语专业教学指导分委员会颁发的全国首届全国高校专业俄语优秀论文二等奖(2010);2.《俄汉文学翻译概论》获教育部外语指导委员会、俄语专业教学指导分委员会颁发的全国首届全国高校专业俄语优秀教材三等奖(2010);3.《翻译,将中国文化推向世界》获上海外国语大学第十届科研成果三等奖(2009);4.《礼仪之邦为何被妖魔化—文化战略与翻译进程思考》获上海市哲学社会科学联合会颁发的上海市社会科学界第六届学术年会优秀论文(2008);5.《翻译,将中国文化推向世界》获上海市哲学社会科学联合会颁发的上海市社会科学界第五届学术年会优秀论文(2007);6.《论文学翻译标准的动态“内涵”》获上海外国语大学第六届科研成果三等奖(2001)。

上海外国语大学考研语言学与应用语言学导师介绍之二(整理转载)王永德男,1963年生,教授。

教育与研究经历:1987年毕业于宿州学院中文专业。

之后,分别于1992、2001年从华东师范大学现代汉语专业语法修辞方向、发展与教育心理学专业心理语言学方向毕业,获硕士、博士学位。

2004年在复旦大学中文站汉语言文字学专业完成博士后研究工作。

工作经历:曾在安徽大学教务处和中文系、上海财经大学国际文化交流学院任副教授、教授,2012年调入上海外国语大学国际文化交流学院工作。

主要讲授课程:第二语言习得研究、心理语言学、外语教育心理学、中高级商务汉语阅读,商务汉语写作,中高级汉语阅读,中级经贸汉语口语等。

研究领域与兴趣:主要研究领域为应用语言学,侧重用心理语言学的理论和方法,探索来华留学生对汉语和汉字的认知,在《心理学报》、《心理科学》、《当代语言学》、《语言文字应用》、《现代外语》等学术刊物上发表语言习得和认知论文或研究报告三十多篇,出版了《留学生习得汉语句子发展研究》等学术专著2部。

主持的科研项目:国家社会科学基金2010年度项目“留学生认知实验中的汉字教学法研究”。

国家社会科学基金2004年度项目“杨金华女,上海外国语大学教授,硕士生导师。

现任上海外国语大学国际文化交流学院语言学教研部主任。

学历教育/进修与访学:1972年至1976年在原上海外国语学院法语系学习;1976年转入原上海外国语学院语言学教研室攻读语言学与应用语言学;1987年获语言学与应用语言学硕士学位;工作简历:1977—1984 上海外国语大学语言学教研室助教1986—1990 上海外国语大学国际文化交流学院讲师1991—2001 上海外国语大学国际文化交流学院副教授2002至今上海外国语大学国际文化交流学院教授1994年作为专家由国家教委派往法国巴黎三大任教两年;2000年作为交流师资赴韩国釜山外大任教一年;2006年应邀前往日本京都外大任教一年。

教师简介外国语学院杨大亮,男,1952年出生,教授,毕业于河南师范大学,获文学硕士学位;1997年至1998年留学英国剑桥大学。

承担过大学专业英语一、二年级英语精读、泛读、语法、会话、听力、非英语专业研究生英语精读、高年级英语写作、英语口译、英美文学史和英语专业硕士研究生英美小说史等课程的教学工作。

曾获得校级优秀教学成果一等奖;并多次获得先进教育工作者。

近年来,发表学术论文10余篇、著作10部。

目前,主要从事文学翻译及商务英语翻译诸方面的研究工作。

江广华,女,1956年11月出生。

毕业于广东外语外贸大学英国语言文学系。

现任上海电力学院外国语学院副教授。

主讲“大学英语”。

发表论文、译文十多篇。

庄起敏,男,1958年2月出生,教授。

上海外国语大学语言文学硕士学位。

主要研究方向:英语语法、翻译、专门用途英语、测试。

担任过的主要课程:研究生综合英语、英语语法、电力英语阅读、大学英语。

近年来,出版编著20余本,在国内外杂志上发表论文20余篇,主持省市级研究项目2项。

被多次评为“学生心目中的好老师”,获得“师德标兵”称号。

2008年赴英国University of Hertfordshire 访学,进行教学理论与实践以及专门用途英语的研究。

冯为兰,女,1976年10月出生。

副教授。

毕业于南京师范大学,主攻方向:翻译,中英文对比;主要担任课程:翻译理论与实践,修辞学,英语写作。

李晓红,女,1979年12月生。

上海交通大学英语语言学硕士,现就读交大博士。

曾教授课程:“综合英语”、“英语视听”、“英语口语”、“报刊选读”、“大学英语”。

主要研究兴趣及研究方向:语料库语言学、应用语言学。

沈雁,女,1971年7月生,上海外国语大学英语语言文学专业博士,副教授。

主要研究方向为英美文学。

曾主讲英语听力,口语,语音,外刊选读,高级英语,英美文学史,当代英美小说等课程。

张欲晓,女,1974年出生,毕业于辽宁大学英语语言文学专业,硕士学位,上海电力学院外国语学院副教授。

上海外国语大学考研英语笔译、口译专业导师介绍(整理转载分享)柴明熲男,教授、博士生导师,现任上海外国语大学高级翻译学院院长、全国翻译硕士专业学位教育指导委员会委员、全国翻译资格考试英语委员会委员、上海市会议和商务口译考核办公室主任、上海市翻译家协会副会长、《东方翻译》杂志社副社长兼执行主编、国际高校翻译学院联合会成员等职务。

曾任上海外国语大学英语二系副主任、上海外国语大学教务处副处长、上海市通用外语水平等级考试办公室常务副主任。

1989年毕业于英国曼彻斯特大学,2003年创建上海外国语大学高级翻译学院。

研究方向口译研究、口译教学研究和翻译教学研究。

讲授课程口译发展史、口译研究方法、翻译教学法研究、语言学与口译研究、口译学习与语言学的差异等。

学术成果撰写和主编的理论著作和教材有:《鹤立鸡群——中国英语教学现状调查报告》(专著)、《口译的专业化道路:国际经验和中国实践》(论文集)、《商务口译》(教材)、《联络陪同口译》(教材)、《中级英语教程》(教材)等;主持翻译和主审翻译内容有:《大不列颠百科全书》音乐部分、联合国文件、上海市“十一五”城市发展规划纲要等译;曾经主持编写和执导拍摄的电视教学片有:教育部中央电教馆的《英语教学法》、上海电视台的《外贸英语讲座》和上海海文音像出版社的《新国际音标》等。

戴惠萍男,教授,博士生导师。

上海外国语大学高级翻译学院副院长。

国际会议口译员协会(AIIC)会员。

上海外国语大学文学学士(1981)、北京外国语大学联合国译员训练班证书(1982);1982年任教于上海外国语大学英语系。

1987年获得纽约大学政治学硕士。

1989年应聘为美国夏威夷大学助理教授,主讲口译课程。

1992年修完匹兹堡大学公共行政学博士全部课程并执教于该大学,主讲公共行政课程。

自1983年被联合国总部录用为会议口译员以来,从事专业口译工作已二十年有余。

其间参加同声传译的国际会议达数千次,涉及的专题种类数不胜数。

上海外国语大学考研外国语言学及应用语言学导师介绍二(整理转载)

赵蓉晖

语言学博士,教授,硕士生导师。

现任上海外国语大学语言研究院副院长、中国外语战略研究中心副主任。

学历教育/进修与访学:

2001年获俄语语言学文学博士学位;

2003年完成外国语言学及应用语言学方向博士后研究出站。

工作简历:

2005年进入上海外国语大学语言文学研究所(语言研究院前

身)任专职研究员;

主要学术兼职包括中国社会语言学会常务理事;

(教育部、南京大学)中国语言战略研究中心兼职研究员等。

教学课程:

讲授过的课程包括《普通语言学》、《社会语言学》、《语

言学研究方法》、《语言学名著导读》、《口语研究》、《俄

罗斯社会与文化》、《综合俄语》、《俄语口语》等。

研究方向:

社会语言学、普通语言学、口语学及教学。

目前主攻方向为

语言政策与外语规划。

主要科研成果:

专著、文集、教材:

《现代俄语中的目的关系及其表达方式》(俄文版),独立,莫斯科伙伴出版社,2003

《语言与性别:口语的社会语言学研究》,独立,上海外语教育出版社,2003

《迈向21世纪的语言学——普通语言学》,独立,上海外语教育出版社,2005

《索绪尔研究在中国》,独立,商务印书馆,2005

《俄罗斯现代语言学:口语学》,第一作者、丛书副主编,上海外语教育出版社,2007

《俄罗斯国情概况》,第三作者,军事谊文出版社,2007 期刊、文集论文

《论索绪尔语言学理论中的社会观》,独立,《解放军外国语学院学报》2000(5),《人大复印资料:语言文字学》2001(1)

《口语学与社会语言学》,独立,《外语研究》2001(3)《俄语语音中的若干性别差异》,独立,《中国俄语教学》2002(3)

《语言与社会性别:俄语研究的新方向》,独立,《外语研究》2002(4)

《普通语言学史述要》,第二作者,《外语教学》2003(1)《社会语言学的历史与现状》,独立,《外语研究》2003(1)

《中国社会语言学发展的若干特点》,独立,《解放军外国

语学院学报》2004(2)

《开拓研究领域,加强方法建设——〈中国俄语教学〉十年

文献调查与分析》,独立,《中国俄语教学》2004(1)

《女性文字与女性社会》,独立,《社会学家茶座》2004(2)

《索绪尔生平事迹及其学术道路》,独立,《澳门语言学刊》

2004(3)

《最近十年的中国社会语言学》,独立,《新疆大学学报(哲

社版)》2005(3)

《索绪尔研究在中国:原著翻译及版本学研究》,独立,《博

士论丛(第5卷)》,军事谊文出版社,2005

科教奖励:

《论索绪尔语言学理论中的社会观》,河南省社科联优秀成

果(论文类)一等奖,2001/9;河南省社会科学优秀成果(论

文类)三等奖,2002/8;

《口语学与社会语言学》,河南省社会科联优秀成果(论文

类)二等奖,2002/7;

《语言与性别??口语的社会语言学研究》,河南省社会科学

优秀成果二等奖,2004/8;

《基于建构主义的俄语网络教学研究》(第二作者),黑龙

江省高等学校教育技术论文评比一等奖,2007/7;

2006年被评为上海外国语大学第二届青年博士骨干。

郑新民

男,1957年生。

上海外国语大学国际教育学院教授,博士生导师。

香港大学英语应用语言学博士,曾任福州第三中学英语教师、福建教育学院讲师,副教授、福州大学教授。

讲授课程

英语精读、英语听力、英语阅读、语言学、研究方法论(质化研究,量化研究)等本科和研究生课程。

研究方向

外语教育、语言政策与规划、应用语言学、英语教学(ELT)、课程设置与教学评价等。

学术成果

1)学术专著:Changing Pedagogy: Analyzing ELT teachers in China (with Chris Davison)(The Continuum International Publishing Group, 2008);《语言教育新概念——海内外学者访谈录》(安徽大学出版社,2011年);

2)主编文集:Research Studies in Education (The University of Hong Kong, Hong Kong, 2004);

3)学术论文:The Pedagogy of a Secondary School Teacher of English in the People’s Republic of China: Challenging The Stereotypes、《英语教师信念对课堂教学的影响》、《社会文化论与英语课堂教学》、《语言测试反拨效应的新探索:语言测试的反拨

效应:研究内容与方法介述》、《大学英语教师认知问题:个案研究》等。