城市人口预测规程

- 格式:docx

- 大小:25.73 KB

- 文档页数:7

本地人口计算方法

全国人口自然增长率平均水平是5‰,

海南省人口自然增长率9‰(一般计算按10‰),机械增长率5‰,高于全国平均水平。

用水人口计算方法

国家居民用水标准(180升/人.日)。

全国城市人均综合用水量已由2000年的517.9升/人·天下降至2010年的364.7升/人·天,十年间下降了30%。

生活用水一般按照200-250升/人.日.

酒店人口计算方法

酒店建筑面积100㎡/客房,每房1.5人。

年均入住率按60%-70%。

服务人口计算方法

住宅计算方法:

住户:公寓户均127㎡,户均3人,别墅户均250㎡,户均4人;

服务人口:住宅每户0.02,别墅每户0.05

高尔夫用地计算方法:

游客:0.2-0.3公顷/人;

服务人口3:1

景区计算方法:

湿地公园:10%浏览面积,游客100公顷/人,服务人口10:1;

山体公园:30%游览面积,游客100平方米/人,服务人口10:1;

表演广场:游客30平方米每人,服务人口5:1;

水景公园:游客30平方米每人,服务人口10:1;

农耕体验区:游客建筑面积10㎡/人,服务人口3:1。

服务设施用地:

服务人员150人/公顷;

酒店计算方法:

酒店100㎡/客房,每房1.5人,服务人口1:1。

博览中心:

游客30㎡/人,服务人口3:1。

30%服务人员来自镇域,70%来自外地。

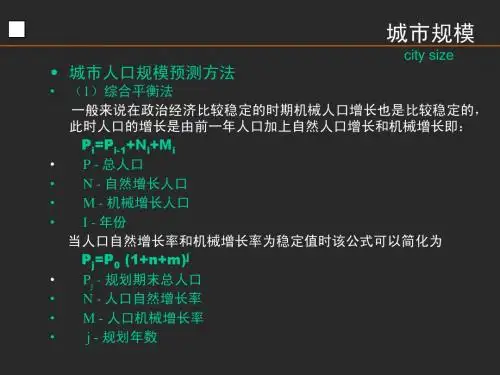

城市人口预测方法城市人口预测方法人口预测就是指以人口现状为基础,对未来人口的发展趋势提出合理的控制要求与假定条件,即参数条件来获得对未来人口数据提出预报的技术或方法。

城市人口预测就是城市总体规划的首要工作,它既就是城市规划的目标,又就是确定总体规划中的具体技术指标与城市合理布局的前提与依据,因此合理预测城市人口对城市的总体规划与城市的可持续发展有着十分重要的意义。

1、含义城市人口预测(urban population forecast)就是对未来一定时期内城市人口数量与人口构成的发展趋势所进行的测算。

2、传统人口预测方法传统的人口预测方法包括平均增长率法、带眷系数法、剩余劳动力转化法与劳动平衡法等。

1)平均增长率法在城市进行总体规划时,对人口规模预测的常见方法之一为平均增长率法,计算时应分析近年来人口的变化情况,确定每年的人口增长率。

人口规模预测公式为: P = P0 (1 + K1 + K2)n。

式中, P为规划期末城市人口规模, P0 为城市现状人口规模, K1 为城市年平均自然增长率, K2 为城市年平均机械增长率, n 为规划年限。

这种方法适合初步经济发展稳定的城市,人口增长会逐步增加,人口增长率变化不大。

但就是随着人口基数的增大,人口结构逐步趋于老龄化,人口增长的速度将会越来越慢,不可能都以平均的速度增长。

若要考虑到未来社会经济发展等因素对人口变动的影响,则可按预见的趋势改变人口增长率进行测算。

该方法具有普遍的适用性,但它对人口增长率的精度要求较高。

2)带眷系数法带眷系数法就是根据新建工业项目的职工数及带眷情况计算的。

当建设项目已经落实,规划期内人口机械增长稳定的情况下,宜按带眷系数法计算人口发展规模。

计算时应分析从业人员的来源、婚育、落户等状况以及城镇的生活环境与建设条件等因素,确定增加的从业人员及其带眷系数。

具体预测公式为: P =P1 (1 + a) + P2 + P3。

式中, P为规划期末城镇人口规模,P1 为带眷职工人数,a 为带眷系数, P2 为单身职工人数, P3 为规划期末城镇其她人口数。

城市规划中人口规模预测的规范措施分析摘要:城市人口预测是城市总体规划的首要工作,合理的预测城市人口对于城市合理的规划以及可持续发展具有至关重要的意义。

本文对我国城市规划人口规模预测中存在的问题进行分析,讨论了城市规划人口规模预测中应进行规范的问题。

关键词:城市规划;人口规模;预测;人口预测是指以人口现状为基础,对未来人口的发展趋势提出合理的控制要求和假定条件——即参数条件,从而获得对未来人口数据提出预报的技术。

近几年来,随着经济的发展,人民物质精神生活同步提高,人口不断的向城市集聚,致使城市人口不断增长。

因为城市建设用地规模与城市人口规模密切相关,城市建设用地规模主要是根据城市人口规模来确定的,因此,人口规模预测成为城市规划的核心问题。

人口规模预测中存在的问题我国城市人口规模预测中存在的最大的问题就是预测的不准确性。

造成这种现象的原因有很多,目前人口规模预测中存在一些不规范的做法,对其中人口规模预测的相关的内容进行分析、评定以后主要概括了以下几个方面的内容:基本概念不统一一般来说,提到城市人口规模,往往会涉及到两种概念:人口概念以及空间概念。

从现有的城市总体规划的案例来看,两种概念的运用出现不规范、不统一的现象。

就人口概念来说,就有总人口、常住城市人口以及非农人口实际居住人口、暂住人口、户籍人口、农业人口、非农业人口等概念。

就城市空间范围的概念来说,就有规划区、市区、主城区、建成区、中心城区、市域等多个概念。

那么将人口概念与空间概念相结合以后,组合起来的概念就更加复杂,而就目前的城市规划而言,“城市人口”的概念非常的笼统、模糊,在人口规模统计中常常会出现很多的分歧,由于运用的不一致,与统计部门的数据结果缺乏相应的统一。

统计口径不一致,基础数据误差较大除了运用的概念过多、过于复杂、不统一所导致的概念的混乱之外,还存在统计口径不一致的情况,导致同一城市的不同部门统计出不同的数据。

其中出现的主要问题有:第一,现行的统计口径的设置主要是以行政区范围为主要标准,但是行政区范围常常将非农业人口包括在内,这样的话就与城市建成区人口统计有分歧;第二,农业人口以及非农业人口的统计问题上也存在着一定的问题,如果只将非农业人口作为城市人口来统计,很显然的忽略了农转非人口,这些人口从一定程度上来说已经是城市人口了;第三,暂住人口的统计有很大的困难,暂住人口的数据统计资料主要来自公安局的统计数据,而这种统计数据常常忽略那些未办理暂住证的人口。

本地人口计算方法

全国人口自然增长率平均水平是5‰,

海南省人口自然增长率9‰(一般计算按10‰),机械增长率5‰,高于全国平均水平。

用水人口计算方法

国家居民用水标准(180升/人.日)。

全国城市人均综合用水量已由2000年的517.9升/人·天下降至2010年的364.7升/人·天,十年间下降了30%。

生活用水一般按照200-250升/人.日.

酒店人口计算方法

酒店建筑面积100㎡/客房,每房1.5人。

年均入住率按60%-70%。

服务人口计算方法

住宅计算方法:

住户:公寓户均127㎡,户均3人,别墅户均250㎡,户均4人;

服务人口:住宅每户0.02,别墅每户0.05

高尔夫用地计算方法:

游客:0.2-0.3公顷/人;

服务人口3:1

景区计算方法:

湿地公园:10%浏览面积,游客100公顷/人,服务人口10:1;

山体公园:30%游览面积,游客100平方米/人,服务人口10:1;

表演广场:游客30平方米每人,服务人口5:1;

水景公园:游客30平方米每人,服务人口10:1;

农耕体验区:游客建筑面积10㎡/人,服务人口3:1。

服务设施用地:

服务人员150人/公顷;

酒店计算方法:

酒店100㎡/客房,每房1.5人,服务人口1:1。

博览中心:

游客30㎡/人,服务人口3:1。

30%服务人员来自镇域,70%来自外地。

城市建设方案中的人口增长预测与规划随着现代化进程的不断推进,城市化已成为全球发展的一大趋势。

城市作为人类社会的重要组成部分,承载着人们的生活、工作和发展的需求。

因此,城市建设方案中的人口增长预测与规划显得尤为重要。

本文将从人口增长的趋势、影响因素、预测方法和规划策略等方面进行探讨。

一、人口增长的趋势随着科技的进步和医疗水平的提高,人口增长已成为不可忽视的问题。

根据联合国的数据,全球人口已经突破了70亿,而且还在以每年1.1%的速度增长。

特别是发展中国家,由于经济的发展和社会的进步,人口增长更加迅猛。

根据预测,到2050年,全球人口将达到90亿。

二、人口增长的影响因素人口增长的影响因素众多,包括经济发展水平、教育水平、医疗条件、生育政策等。

首先,经济发展水平是人口增长的重要因素之一。

经济的繁荣会吸引更多的人口流入城市,从而导致人口的增长。

其次,教育水平的提高也会促使人口增长。

教育的普及使得人们对于生活的追求更加积极,从而增加了人口的增长。

此外,医疗条件的改善也是人口增长的重要推动因素。

随着医疗技术的不断进步,人们的寿命得到了延长,从而导致人口的增长。

最后,生育政策也会对人口增长产生重要影响。

不同国家和地区的生育政策不同,有的国家鼓励生育,有的国家限制生育,这些政策的差异会导致人口增长的差异。

三、人口增长的预测方法为了科学合理地进行城市建设规划,准确预测人口增长是必不可少的。

目前,人口增长的预测主要依靠统计学方法和模型。

统计学方法主要是通过历史数据的分析和推算,来预测未来的人口增长趋势。

常用的统计学方法包括线性回归分析、时间序列分析和灰色预测等。

模型方法则是通过建立数学模型,来模拟人口增长的规律。

常用的模型方法有人口增长模型、人口迁移模型和人口结构模型等。

这些方法虽然各有优缺点,但都能为城市建设规划提供重要的参考依据。

四、人口增长的规划策略在城市建设方案中,合理规划人口增长是确保城市可持续发展的关键。

UDC CJ 中华人民共和国行业标准P CJXXXXX—XX 城市人口规模预测规程Code for urban population forecasting(讨论稿)200X-XX-XX 发布 200X-XX-XX 实施中华人民共和国建设部发布中华人民共和国行业标准城市人口规模预测规程Code for urban population forecastingCJXXXXX—XX主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:200X年X月X日中国×××出版社200×年北京前言根据建设部《关于印发<2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)的通知>》(建标函[2005]84号)的要求,深圳市城市规划设计研究院被确定为《城市人口规模预测规程》的主编单位,并会同哈尔滨城市规划设计研究院、北京大学、中山大学共同编制完成。

在本规范的编制过程中,规范编制组在深入总结国内城市规划中有关人口预测的实践经验和研究成果的基础上,对城市总体规划阶段进行城市人口规模预测所涉及到的基本概念、人口统计标准,预测方法的选取、使用和表达、成果的校验和表达等方面做出了规定,并广泛征求了全国有关单位的意见,最后由建设部会同有关部门审查定稿。

本规范由建设部负责管理,深圳市城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。

在执行过程中,希望各单位结合工程实践注意总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将有关意见和建议寄交深圳市城市规划设计研究院(深圳市红荔西路8009号规划大厦4楼东,邮政编码:518034)。

本规程主编单位、参编单位和主要起草人:主编单位:深圳市城市规划设计研究院参编单位:哈尔滨市城市规划设计院北京大学中山大学主要起草人:目次1 总则 (1)2 术语 (2)3 基础数据 (5)3.1 数据收集与口径 (5)3.2 数据采用与处理 (5)3.3 数据分析与表达 (6)4 预测方法 (8)4.1 增长率法 (8)4.2 相关分析法 (9)4.3 资源环境承载力预测法 (10)4.4 基础设施承载力预测法 (12)5 预测方法应用 (14)5.1 方法选取 (14)5.2 分类预测 (15)5.3 参数与自变量赋值 (15)5.4 有效性检验 (17)5.5 表达及说明 (17)6 预测结果确定 (18)6.1 引入有关预测方案 (18)6.2 预测结果确定 (18)6.3 预测结果表达 (18)1 总则1.0.1 为规范我国城市规划编制过程中的人口规模预测,提高城市人口规模预测的科学性与规范性,促进城市规划人均指标的规范化与合理化,制定本规程。

总则1.0.4与本规程相关的现行国家标准和规范有:《城市规划基本术语标准》(GB/T 50280—98)、《村镇规划标准》(GB 50188—93)。

另外,有关部颁规章有《城市规划编制办法》(建设部令第146号)和《关于统计上划分城乡的暂行规定》(国统字(2006)60号)。

2 术语2.0.1~2.0.2根据《城市规划编制办法》(建设部令第146号),城市总体规划包括市域城镇体系规划和中心城区规划,故根据需要本规程对市域和中心城区两个概念进行了说明。

2.0.3规划范围:是本规程专门规定并使用的一个术语,是指对应于人口规模统计的一个基本空间范围;是因城镇体系规划和中心城区规划具有不同的规划空间范围,而规程表达中又需要一个统一的说法而设;曾想用规划区,但又唯恐造成与城市规划区概念的混淆,故而采用了规划范围这个概念。

2.0.5关于流动人口,目前我国规划界和人口学界有不同的理解,区别在于流动人口与暂住人口之间是否有包容关系。

为了统一概念,这里采用的是人口学的定义,即流动人口中包含了暂住人口;或者说暂住人口是流动人口的一部分。

在公安人口统计上,暂住人口通常按照不同的暂住时限进行统计,如有一年以上、半年以上、三个月以上、一个月以上等不同的暂住人口。

2.0.6关于常住人口,目前规划界和人口界的理解也是不同的,关键也在对常住人口、暂住人口及流动人口之间关系的认识不同。

规划界一直把常住人口、暂住人口、流动人口作为三个并列概念,认为三者之间是没有交叉和重叠关系的,而在人口学研究以及现实的人口统计上并不是这样。

这里采用的基本上是人口统计上的概念;但结合城市规划的需要,在居住时限上做出了“半年以上”的具体要求。

在我国的《城市规划法》中,采用的是“非农人口”的概念,目前我国一些地区已经取消了关于非农人口的划分及其统计;因此,非农人口已经不能适应于我国城市规划人口规模预测工作的需要,认为应以常住人口替代。

在建设部1999年颁发的《城市总体规划审查工作规则》和《市区非农业人口50万以下设市城市总体规划的建设用地和人口规模核定工作规则》中,采用的是实际居住人口的概念,由于此概念在定义及内涵上存在着与现实人口统计不一致的问题,认为也应以常住人口替代之。

城市人口发展的预测长沙理工大学资环专业09级选取上海2030年的城市人口数量作为预测的对象。

现将利用以下几种方法对上海2030的城市人口进行预测。

(1)综合增长分析法该方法是从城市人口的增长途径入手,把它分为自然增长、机械增长、流动增长,分别估算这三种途径所获得的人口总量,将其加总,即为计算期的人口总量。

其计算公式为:经过对上海市2010的统计年鉴的人口数量资料进行提取,并以2010年的上海市总人口为基期人口数,得到以下数据。

将以上数据代入公式,其中t=30,得到该方法下的2030年的上海市预计人口总数,为3997.70万人。

(2)时间序列法通过对已知的年份的人口数据进行分析,发现上海市的人口数和年份之间存在着线性关系。

归纳出时间与人口之间的关系,进而预测未来2030年的人口数。

选取2000年到2010年的上海市总人口数作为预测的背景资料,数据如下:2000-2005年,上海市总人口数,单位:万人以2000年的人口数为基期人口数,即可得到下图:从上图可以看出,从2000年到2010年,上海市的人口数量之间存在着线性关系,它们的关系用函数表达式表示即为Y=69.507X+1576.3而我们所要预测的2030年的人口数即为当X=30时的Y值。

将X=30代入,可以得到Y=3661.51即到2030年,上海市预计共有人口3661.51万人。

其他相关资料:1990年,上海市人口数量为1334万人。

2000年上海人口数量相对于1990年增加了274.60万人,平均年增长2.06%。

2010年上海人口数量相对于2000年增加了694.06万人,平均年增长4.31%。

上海近11年来的GDP和GDP增长率分析:从方法二的函数图像中我们可以看出,上海在接下来的年份里,它的城市人口数量几乎会保持一个较为稳定的增幅持续增长,到2030年预计达到3500万人以上。

同时,2010年的人口平均年增长率是2000年的两倍有余,从中可以看出上海这些年来人口数量的快速增长。

中华人民共和国行业标准目次1 总则 222 术语 233.基础数据 263.1 数据收集与口径 263.2 数据采用及处理 273.3 数据分析与表达 284 预测方法 304.1 增长率法 304.2 相关分析法 304.3 资源环境承载力预测法 314.4 基础设施承载力预测法 335 预测方法应用 345.1方法选取 345.2分类预测 355.3参数与自变量赋值 355.4有效性检验 375.5表达及说明 376 预测结果确定 386.1 引入有关预测方案 386.2 预测结果确定 386.3 预测结果表达 391 总则1.0.4与本规程相关的现行国家标准和规范有:《城市规划基本术语标准》(GB/T 50280—98)、《村镇规划标准》(GB 50188—93)。

另外,有关部颁规章有《城市规划编制办法》(建设部令第146号)和《关于统计上划分城乡的暂行规定》(国统字(2006)60号)。

2 术语2.0.1~2.0.2 根据《城市规划编制办法》(建设部令第146号),城市总体规划包括市域城镇体系规划和中心城区规划,故根据需要本规程对市域和中心城区两个概念进行了说明。

2.0.3 规划范围:是本规程专门规定并使用的一个术语,是指对应于人口规模统计的一个基本空间范围;是因城镇体系规划和中心城区规划具有不同的规划空间范围,而规程表达中又需要一个统一的说法而设;曾想用规划区,但又唯恐造成与城市规划区概念的混淆,故而采用了规划范围这个概念。

2.0.5 关于流动人口,目前我国规划界和人口学界有不同的理解,区别在于流动人口与暂住人口之间是否有包容关系。

为了统一概念,这里采用的是人口学的定义,即流动人口中包含了暂住人口;或者说暂住人口是流动人口的一部分。

在公安人口统计上,暂住人口通常按照不同的暂住时限进行统计,如有一年以上、半年以上、三个月以上、一个月以上等不同的暂住人口。

2.0.6 关于常住人口,目前规划界和人口界的理解也是不同的,关键也在对常住人口、暂住人口及流动人口之间关系的认识不同。

规划界一直把常住人口、暂住人口、流动人口作为三个并列概念,认为三者之间是没有交叉和重叠关系的,而在人口学研究以及现实的人口统计上并不是这样。

这里采用的基本上是人口统计上的概念;但结合城市规划的需要,在居住时限上做出了“半年以上”的具体要求。

在我国的《城市规划法》中,采用的是“非农人口”的概念,目前我国一些地区已经取消了关于非农人口的划分及其统计;因此,非农人口已经不能适应于我国城市规划人口规模预测工作的需要,认为应以常住人口替代。

在建设部1999年颁发的《城市总体规划审查工作规则》和《市区非农业人口50万以下设市城市总体规划的建设用地和人口规模核定工作规则》中,采用的是实际居住人口的概念,由于此概念在定义及内涵上存在着与现实人口统计不一致的问题,认为也应以常住人口替代之。

2.0.7 主要用于市(县)域城镇体系规划中的总人口规模计算和预测。

2.0.8 城市人口规模在城镇体系规划和中心城区规划中都需要计算和预测。

城市人口规模的确定与城镇地区的界定直接相关。

人口统计数据主要来源于统计部门;因此,城镇地区应按照《关于统计上划分城乡的暂行规定》(国统字(2006)60号)进行划定。

2.0.9 人口规模预测: 泛指市(县)域总人口规模预测和城市人口规模预测。

2.0.10年度统计数据的公布都有一定的滞后性,所以一般预测基准年都不会是预测工作开展时的年份,通常要上溯一年、甚至两年。

预测基准数不一定就是预测基准年的现状数据,有时要经过一些校正,或选取近期连续几年的平均值作为预测基准值。

2.0.14 人口年增长率是反映人口年度变化情况的指标,按下式计算:(‰)人口年均增长率是反映人口多年平均变化速度的指标,有如下两种算法:1)2)人口增长可划分为自然增长和机械增长,即在某一空间范围内,分别由内部人口繁殖和外部人口迁入引起的增长;由此衍生出了人口自然增长率和机械增长率。

当人口机械增长趋势明显、并且对于人口增长的影响较大时,宜对人口的自然增长和机械增长分别进行预测;这种方法在人口学研究和人口管理部门所做的预测中应用较多。

2.0.15人口结构,是人口研究的重要内容,也是人口特征的主要反映,通常可按多种不同方面对人口展开结构或构成分析,如性别构成、年龄构成、职业构成、户籍/非户籍构成、地域分布构成等;当人口存在某些结构方面的突出特征,且不同类型人口的增长变化趋势可能不同时,宜对不同人口类型分别进行预测,即进行分类预测;如分别预测户籍人口和非户籍人口、分年龄段预测人口和分地域预测人口等。

3.基础数据3.1 数据收集与口径3.1.1 数据来源:现状人口数据来源较多,由此产生了基准年人口确定以及人口现状分析的依据性问题。

原则上,应以统计公布的人口数据为准,尤其应以人口普查数据为准;不过,由于人口普查每十年才开展一次,数据的现实性往往较差。

3.1.2 人口统计口径:现状人口统计数据有户籍、常住、暂住、流动等不同分类,其中的常住人口和暂住人口也各有不同的统计口径,不同统计类型和统计口径下的人口规模不同;我国历次人口普查的统计口径都不一样,如第四次人口普查采用的是户籍人口加上居住满一年以上的流动人口,第五次人口普查对象是户籍人口加上居住满半年以上的流动人口。

这样就产生了对人口基础数据统计分类与口径的规范性要求。

经分析研究,认为基于我国现实情况,人口规模预测应该针对常住人口,而常住人口宜采用本规程所定义的居住满半年以上口径。

在城镇体系规划中,既需要市域总人口数据,又需要市域城市人口数据;在中心城区规划中,主要是对城市人口展开分析和预测。

3.1.3 城镇地区:本规程中的城市人口是指规划范围内城镇地区的人口。

所谓城镇地区包括城区和镇区,按照《关于统计上划分城乡的暂行规定》(国统字[2006]60号文),城区是指在市辖区和不设区的市中符合以下规定的区域:(1)街道办事处所辖的居民委员会地域;(2)城市公共设施、居住设施等连接到的其他居民委员会地域和村民委员会地域;镇区是指在城区以外的镇和其他区域中符合以下规定的区域:(1)镇所辖的居民委员会地域;(2)镇的公共设施、居住设施等连接到的村民委员会地域;(3)常住人口在3000人以上独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校、农场、林场等特殊区域。

3.2 数据采用及处理3.2.1 基准年确定:基准年应尽量接近现状,但由于统计数据公布的滞后性,基准年一般会从目前上溯一年或两年。

3.2.2 口径校核:收集到的现状与历史系列数据,很可能与本规程定义的“常住人口”口径不一致,应进行口径校核。

3.2.3数据插补:历史系列数据可能存在不连续、或某些年份数据缺失的情况,为了获得连续的系列数据以展开必要的分析,可以利用统计方法进行数据插补,一般有比例法和数据内插法等。

3.2.4 平滑处理:因受偶然因素影响,一些历史系列数据存在周期波动问题,这可根据历史过程图来做出判断;为了消除周期性波动影响,进而使长远变化趋势更为明显,可对历史系列数据进行平滑处理,包括移动平均数法、指数平滑法等,具体方法如下:1.移动平均数法:选取适当的年份周期,如3年、5年等,对历史系列数据按该周期逐个进行算术平均,每推进一个,舍去最前面一个数据,增加后面一个数据,依次向前推进。

具体公式如下:式中:——第t+1年的人口值;——第t周期的移动平均数;Yt ——第t年的人口数据;N ——计算移动平均数所选的年份周期,一般有三年、五年等。

应用移动平均法时,移动平均项数N的选择十分关键,它主要取决于实际数据变化的周期规律;如果N值(周期)选择偏大,平滑后的值将会偏小;反之,平滑后的值会偏大。

2.指数平滑法:通过对不同年份的数据给予不同的权——接近年份数据给较大的权,较远年份数据给较小的权,用加权平均平滑人口数据,具体公式如下:(5.1.3)式中:——第t+1年的预测值;——第t周期的指数平滑值;——第t-1周期的指数平滑值;——第t年的实际值;——平滑(加权)系数,0<<1。

其中:指数平滑法的关键是的选值,值愈大,时间相近的数据所占的比重就愈大,较远值所占比重就愈小;一般序列数据越不稳定,周期变动越明显,值要越小。

3.2.5 范围核准:范围核准是为了保证历史系列各数据所指的空间范围是一致的。

3.3 数据分析与表达3.3.2 现状分析:现状是预测的基础,也是预测结果比较的直接和主要对象。

在城市总体规划中,人口及其分布的现状特征是社会分析的核心内容,需要有人口研究专题作支撑,在规划文本和说明书中也都要有一定的反映。

为了提高预测的可追溯性和规范性,本规程对于现状人口数据分析以及在规划文件中的表达提出了基本要求,即应简明扼要地反映人口的主要现状特征,为预测、包括分类预测提供必要的信息支撑,做到使预测结果可追溯。

3.3.3 历程分析:假设过去的变化趋势仍会持续,常遭到现实的否定,依此进行预测也常受到质疑;但是,历史发展的轨迹是未来发展的重要参照。

因此,在规划文件中,应对不短于规划期限的历史人口系列数据进行简要的分析和反映,包括计算人口年均增长率,绘制人口历史变化图、分析有关的结构演变特征等,以使与预测相关的必要历程信息得到反映;历程分析图表可结合预测结果一起反映和表达。

4 预测方法4.1 增长率法4.1.1 综合增长率法:是通过对未来人口年增长率的推断去预测将来的人口规模。

该预测方法中仅有一个自变量——年均增长率r;r值的确定,涉及到对历史数据的分析和对未来变化趋势的影响分析及判断,诸如对城市未来社会经济发展趋势、城市自身的资源、环境支撑条件的必要分析等。

该预测方法在城市规划中运用较多,而在人口学研究中应用较少;关键区别在于城市规划中的人口系统是一个更为开放的系统,其增长变化规律更难把握。

4.1.2 指数增长模型:综合增长率法和指数增长模型在理论上是等价的,都来源于马尔萨斯(Malthus)的人口增长理论。

两种模型的应用方向稍有不同:当数据较少时,通常采用综合增长率法估计;当数据足够多时,通常采用指数模型进行回归分析。

因此,指数增长模型比较适合于短期预测;同时,该方法也不太适合于比较成熟和人口基数比较大的城市。

4.1.3 逻辑斯蒂曲线(Logistic)模型:逻辑斯蒂曲线模型又叫阻滞人口增长模型,是考虑到人口的增长不可能无限制,所以在马尔萨斯模型的基础上进一步考虑了人口的极限规模、即人口容量Pm的影响,使得人口增长率随着人口总数的增长而逐渐下降。

人口容量Pm一般需结合规划范围内资源承载力、生态环境容量、经济发展潜力等来确定;然而,人口极限规模还是较难确定的,或者说有一定的不确定性,这也给该方法的应用带来了一定的困难。

4.2 相关分析法4.2.1 经济相关分析:相关分析可采用的函数关系有多种,方便常用的是线性相关;由于人口与GDP之间不太可能是线性关系,故从方法上先对GDP取自然对数,然后再建立人口与GDP自然对数值之间的线性相关关系;这样除了要对历年的GDP值先求自然对数之外,其余的与线性相关预测并没有多大差别,包括参数值a、b及R2的计算,均可按照线性相关统计方法或利用统计软件计算得出。