肿瘤细胞免疫组化综述

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:5

病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型在肿瘤研究领域,病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型一直是一个备受关注的话题。

它既涉及到肿瘤细胞自身的免疫特性,也对肿瘤的发展、预后和治疗方案有着重要的指导作用。

本文将从深度和广度的角度,探讨病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型的相关概念、研究进展和临床应用,旨在帮助读者全面、深刻地理解这一主题。

一、病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型的定义病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型是指利用免疫组化技术对肿瘤组织中的免疫标记物进行检测和评估,以揭示肿瘤细胞的免疫表型特征。

这些免疫标记物可以是肿瘤细胞本身表达的抗原、表面受体、免疫分子等,也可以是肿瘤微环境中免疫细胞的浸润情况和免疫分子的表达情况。

通过对肿瘤组织标本进行免疫组化染色和分析,可以全面了解肿瘤细胞的免疫特性,为肿瘤的诊断、分型、预后评估和治疗策略提供重要信息。

二、病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型的研究进展近年来,随着免疫治疗的广泛应用和免疫检查点抑制剂的成功研发,病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型的研究也取得了长足的进展。

研究人员发现,在肿瘤组织中,不同肿瘤类型和亚型存在着不同的免疫表型特征。

一些肿瘤细胞表达高水平的免疫抑制分子,从而抑制免疫细胞的活性,逃避免疫清除;而另一些肿瘤则表现出较高的免疫原性,使免疫系统能够更好地识别和清除肿瘤细胞。

通过对肿瘤组织标本的免疫组化分析,可以明确肿瘤的免疫表型特征,为个体化治疗方案的制定提供了重要依据。

三、病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型的临床应用病理免疫组化肿瘤细胞免疫表型在肿瘤的临床诊断、预后评估和治疗策略制定中具有重要的应用价值。

通过对肿瘤组织标本的免疫组化染色,可以明确肿瘤细胞表达的免疫相关标记物,辅助临床医生对肿瘤类型和亚型进行诊断和分型。

肿瘤细胞的免疫表型特征与肿瘤的预后密切相关,一些免疫标记物的高表达与患者的预后呈正相关,而另一些免疫标记物的高表达则预示着不良的预后。

针对肿瘤的免疫表型特征,可以制定个体化的免疫治疗方案,如免疫检查点抑制剂治疗、CAR-T细胞治疗等,以提高治疗效果和降低治疗毒性。

免疫组化技术在癌症诊断中的应用随着医疗技术不断发展,癌症的诊断和治疗已经取得了长足的进步。

其中,免疫组化技术作为一种重要的诊断手段,已经在癌症的早期诊断、鉴别诊断以及疗效预测等方面发挥了极大的作用。

本文将从免疫组化技术的原理、应用以及优缺点等方面进行论述。

一、免疫组化技术的原理免疫组化技术是通过特异性抗体与相关抗原之间的反应来进行癌症细胞的检测。

具体来说,该技术首先要在癌细胞组织中检测出需要的抗原,随后采用抗体标记的显色剂来标记这些抗原。

标记后,抗原的位置就可以通过显微镜观察到,进而得到癌症细胞的信息。

这种技术能够检测出蛋白质、肽类和多肽类分子,因此非常适合用于癌症的诊断。

二、免疫组化技术的应用1. 早期癌症的检测在癌症发生初期,绝大部分癌症细胞都带有一些特定的抗原。

因此,免疫组化技术可以通过检测这些抗原的存在来实现早期癌症的检测。

通过对不同肿瘤的抗原进行研究,可以发现不同种类癌症的标志抗原。

这使得肿瘤的分子诊断成为现代肝癌、结直肠癌等癌症的早期诊断和随访的一种重要手段。

2. 癌症的鉴别诊断在肿瘤细胞组织中,相近的类型和不同类型的细胞之间,往往都存在着分化和表观上的差异。

这些差异可以通过免疫组化技术来检测。

通过检测不同肿瘤细胞中的特定抗原的表达情况,就可以判断不同类型癌症的诊断。

而且随着免疫组化技术的发展,可以同时检测多个蛋白分子,从而提高了诊断的准确性。

3. 疗效预测和分子治疗免疫组化技术不仅可以用于病理组织诊断,还可以用于癌症治疗的预后评估和治疗方案的制定。

通过检测细胞膜上的分子及一些肿瘤标志物(如HER2、EGFR、Ki-67),可以为癌症药物的合理应用以及分子靶向治疗提供参考依据和指导,从而有效地提高治疗效果。

三、免疫组化技术的优缺点1. 优点①高度特异性:通过抗原特异性的抗体结合,保证检测的准确性。

②直观性强:通过特殊显色剂进行染色,标记目标细胞的位置,直观、易于观察。

③灵敏度高:能够对微量的分子进行检测,因此善于检测癌细胞组织中微弱的信号。

体外检测肿瘤细胞增殖实验综述报告5篇篇1一、引言肿瘤细胞增殖实验是研究肿瘤发生、发展及其相关机制的重要手段。

随着科技的进步,体外检测肿瘤细胞增殖的方法逐渐成为研究热点。

本文将对体外检测肿瘤细胞增殖的实验方法、应用及优缺点进行综述,为相关研究者提供参考。

二、实验方法1. 细胞培养细胞培养是体外检测肿瘤细胞增殖的基础。

研究者需根据实验需求选择合适的细胞系,并掌握细胞培养的基本技术,如细胞的复苏、传代、冻存等。

2. 实验试剂与仪器在进行肿瘤细胞增殖实验时,需要使用一系列的试剂和仪器,如细胞计数试剂、酶标仪、显微镜等。

这些试剂和仪器的选择对实验结果的准确性至关重要。

三、实验技术1. MTT法MTT法是一种常用的检测细胞增殖的方法,其原理是利用活细胞线粒体中的琥珀酸脱氢酶还原MTT,生成蓝色结晶物并沉积在细胞中,从而反映细胞的增殖情况。

该方法具有操作简便、快速、准确等优点,在肿瘤细胞增殖实验中得到了广泛应用。

2. BrdU法BrdU法是通过检测细胞内BrdU的掺入量来反映细胞的增殖活性。

该方法需要预先在培养基中加入BrdU,然后通过特异性抗体检测BrdU的掺入量。

BrdU法具有较高的灵敏度和特异性,能够更准确地反映细胞的增殖情况。

3. 流式细胞术流式细胞术是一种能够同时检测单个细胞多个参数的技术,可以用于分析细胞的周期、凋亡、增殖等情况。

在肿瘤细胞增殖实验中,流式细胞术可以用于检测细胞的DNA含量、BrdU掺入量等指标,从而更全面地了解细胞的增殖情况。

四、应用及优缺点1. 药物筛选与评价体外检测肿瘤细胞增殖实验可以用于药物的筛选与评价。

通过检测药物对肿瘤细胞增殖的抑制作用,可以评估药物的抗肿瘤活性,为药物的进一步研究和开发提供依据。

2. 肿瘤病理学研究体外检测肿瘤细胞增殖实验还可以用于肿瘤病理学研究。

通过分析肿瘤细胞的增殖特性,可以了解肿瘤的发生、发展及其相关机制,为肿瘤的诊断和治疗提供理论依据。

3. 个体化治疗与预后判断体外检测肿瘤细胞增殖实验在个体化治疗和预后判断中也具有重要价值。

临床病理工作中,我们常用到“肿瘤细胞免疫组化耐药预后标记”,但是许多单位只写阳性结果,不写临床意义,其结果对临床帮助不大,因为许多医生不懂得这些结果的意义,因此建议大家在出此类报告时,把“肿瘤细胞免疫组化耐药预后标记”的意义打印在报告中,以增加病理报告的使用价值。

1、恶性肿瘤免疫组化耐药预后标记,全套4项:P-gP,GSTπ,TOPOⅡ,Ki-67。

2、乳癌免疫组化耐药预后标记,全套7项:P-gp,GSTπ,TOPOⅡ,Ki-67,ER,PR,C-erbB-2。

3、意义:标记物--作用--阳性部位--临床意义多药耐药基因蛋白(P-Gp)--药泵作用--胞膜/胞浆--阳性率越高,对下列药物耐药性越强:阿霉素、柔红霉素、表阿霉素、米托蒽醌、长春花碱、长春新碱、紫彬醇、泰素帝。

谷光甘肽S转移酶(GST π)--解毒作用--胞浆--阳性率越高,对下列药物耐药性越强:阿霉素、顺铂、氮芥、环磷酰胺、瘤可宁。

拓扑异构酶Ⅱ(TOPOⅡ)--靶点作用--胞核--阳性率越高,对下列药物越有效:蒽环类抗生素和鬼臼毒素类,如VP16、替尼泊苷、玫瑰树碱、新霉素、柔红霉素、表阿霉素、阿霉素、VM26。

阳性率高者对VP16尤其有效。

雌激素受体(ER)--性激素作用--胞核--阳性率越高,肿瘤对内分泌治疗越有效,预后越好。

孕激素受体(PR) --性激素作用--胞核--阳性率越高,肿瘤对内分泌治疗越有效,预后越好。

C-erbB-2--癌基因产物--胞浆--阳性率越高,肿瘤恶性程度越高。

ER、PE阳性而C-erbB-2也阳性者,用三苯氧胺治疗效果不好。

Ki-67--细胞增殖标志--胞核--阳性率越高,肿瘤增殖越快,恶性程度越高。

Ki-67为细胞增值的一种标记,在细胞周期G1、S、G2、M期均有表达,G0期缺如,其和许多肿瘤分化程度、浸润、转移、预后密切相关。

PCNA(增埴细胞核抗原)。

CEA 多数腺癌表达CEARb (retinoblastoma视网膜母细胞瘤) 基因是肿瘤抑制基因,调节细胞周期。

垂体瘤免疫组化结果及意义一、前言垂体瘤是指发生在垂体腺内的肿瘤,常见的类型有催乳素瘤、生长激素瘤、促卵泡激素瘤等。

垂体瘤免疫组化是一种常用的诊断手段,通过检测肿瘤细胞表达的特定免疫标志物来确定肿瘤类型和分级,对于治疗和预后评估具有重要意义。

二、检测方法垂体瘤免疫组化主要采用免疫组织化学染色技术。

首先需要取得患者的肿瘤组织标本,然后将标本进行固定、切片和染色等处理步骤,最后通过显微镜观察和评估免疫反应结果。

三、常用指标1. 催乳素(PRL):是促乳腺分泌素合成和释放的主要调节因子,也是催乳素细胞来源于垂体腺柱上部的主要标志物。

在正常情况下,血清中PRL水平较低,但在催乳素细胞腺癌或催乳素瘤等情况下,PRL 水平会升高。

2. 生长激素(GH):是垂体腺中生长激素细胞合成和释放的主要调节因子,也是生长激素细胞来源于垂体腺柱下部的主要标志物。

在正常情况下,GH水平随年龄增长而降低,但在生长激素瘤等情况下,GH 水平会升高。

3. 促卵泡激素(FSH):是调节性腺功能的重要激素之一,也是促卵泡细胞来源于垂体腺柱上部的主要标志物。

在正常情况下,FSH水平与性别、年龄等因素有关,在促卵泡激素瘤等情况下,FSH水平会升高。

四、意义1. 确定肿瘤类型:通过检测肿瘤细胞表达的特定免疫标志物来确定肿瘤类型和分级,对于治疗和预后评估具有重要意义。

2. 指导治疗方案:根据免疫组化结果可以选择合适的治疗方案,如手术切除、放疗、化疗等。

3. 判断预后:不同类型的垂体瘤具有不同的预后,通过免疫组化可以帮助评估患者的预后情况。

4. 监测治疗效果:通过定期检测肿瘤细胞表达的特定免疫标志物,可以监测治疗效果和判断复发风险。

五、注意事项1. 免疫组化结果需要结合临床表现和其他检查结果进行综合分析。

2. 免疫组化染色过程需要严格控制,避免假阳性或假阴性结果的出现。

3. 不同实验室使用的抗体种类和浓度可能不同,因此不同实验室得到的结果可能存在差异。

肿瘤免疫组化指标含义大汇总在当前精准医疗得时代,免疫组化(IHC)在肿瘤得诊断中具有极其重要得意义。

在常规肿瘤病理诊断中,5%-10%得病例单靠H。

E、染色难以作出明确得形态学诊断。

利用好肿瘤IHC,将使肿瘤得诊断与治疗轻松许多。

近年来,随着免疫组织化学技术得发展与各种特异性抗体得出现,许多疑难肿瘤得到了明确诊断。

尤其就是免疫组化在肿瘤诊断与鉴别诊断中得实用价值受到了普遍得认可,其在低分化或未分化肿瘤得鉴别诊断中得准确率可达50%-75%。

免疫组化(IHC)就是免疫学与组织化学两种技术得结合,基本原理就是应用抗原与抗体得特异性结合,再用显色剂显色以达到标记细胞得某种抗原物质得定性/定位检测技术。

(1)上皮性肿瘤标记表皮角蛋白(EK):鳞状上皮或高分化鳞癌细胞角蛋白(CK):CK7/CK18 标记腺上皮,通常在腺癌中表达、CK19分布于单层上皮与间皮,常用于腺癌诊断,胆管(+)。

上皮膜抗原(EMA):低/未分化上皮高表达;常存在于间变大细胞/恶性横纹肌样瘤。

P504:前列腺癌得敏感性为97%,特异性为100%。

HMB45:存在于恶性黑色素瘤。

(2)间叶源性肿瘤标记波纹蛋白(Vimentin, Vim): 细胞中间死蛋白抗体,多数软组织肿瘤均可表达,但肌纤维较明显,在一些上皮性肿瘤也有阳性反应,作为间叶与上皮源性鉴别一线抗体。

结蛋白(Desmin,Des):存在于平滑肌/横纹肌肌动蛋白(Actin):平滑肌/血管内皮/肌上皮肌球蛋白(Myotlobin)/肌红蛋白(myosin):横纹肌CD34:血管内皮,通常用于血管源性肿瘤得诊断。

(3)神经细胞/神经内分泌肿瘤标记:S-100:周围神经雪旺氏细胞特异性标记胶质纤维酸性蛋白(GFAP):脑胶质细胞特异性标记抗体神经原特异性烯醇化酶(NSE): 主要用于神经内分泌肿瘤诊断Chr 嗜铬素:鉴别肾上腺髓质与皮质,用于神经内分泌肿瘤诊断。

神经内分泌肿瘤标记:Syn 突触素/NSE/嗜铬蛋白颗粒A(CgA)CK20:用于胃肠道腺癌、卵巢黏液性肿瘤、皮肤Merkel细胞癌诊断。

免疫组化实验报告实验目的:探究免疫组化技术在细胞和组织中的应用,以了解其在生物学和医学研究中的重要性和价值。

实验原理:免疫组化是一种常用的实验技术,通过免疫反应和荧光染色等手段,能够识别出特定的抗原或蛋白质分子。

主要原理是利用抗原与抗体之间的特异性结合,实现对抗原分子进行检测和定位。

实验步骤:1. 样本处理:准备好待测的细胞或组织样本,并进行固定处理。

2. 抗体选择:根据待测抗原的特异性,选择与之匹配的特异性抗体。

3. 抗体染色:将抗体与待测样本进行孵育反应,使抗体与目标抗原结合。

4. 信号显示:利用荧光或酶标记的二抗,对抗原-抗体复合物进行信号放大和可视化。

5. 显微镜观察:将处理后的样本放置在显微镜下观察,记录并分析结果。

实验结果:经过免疫组化实验,我们得到了如下结果:1. 免疫染色显示出目标抗原在细胞或组织中的存在与分布情况。

2. 通过显微镜观察,我们可以定量测定待测抗原的表达水平和定位情况。

实验讨论:本次免疫组化实验结果表明,该技术能够可靠地检测和定位特定的抗原或蛋白质分子。

通过将抗体与待测样本发生特异性结合,荧光或酶标记的二抗能够将抗原分子放大并可视化,从而实现了对细胞和组织中蛋白质的定位和检测。

此外,免疫组化技术的应用范围广泛,可用于细胞生物学、病理学和药物研究等领域。

例如,在肿瘤学研究中,免疫组化可以用于检测肿瘤标志物的表达情况,以及研究肿瘤细胞内相关信号通路的变化。

此外,在神经学研究中,免疫组化也可以用于观察神经元的连接和突触传递等过程。

总结:免疫组化技术作为一种重要的实验手段,能够准确地检测、定位和可视化特定的抗原和蛋白质分子。

通过该技术,我们可以深入研究细胞和组织的功能和结构,以及相关疾病的发生机制。

相信在未来的研究中,免疫组化技术将继续发挥重要作用,并为生物学和医学领域的发展做出更大的贡献。

免疫组化在病理诊断中的应用及意义免疫组化,听起来是不是有点高大上?其实,它就像是医学界的“侦探”,帮助医生找出病理诊断中的“嫌疑犯”。

我们今天就来聊聊免疫组化在病理诊断中的那些事儿,保证你听了之后,对它有一个全新的认识!1. 什么是免疫组化?免疫组化,顾名思义,就是通过免疫反应和组化的手段来检测组织中的特定成分。

它的工作原理就像是给细胞穿上特定的“衣服”,让它们在人群中显得格外显眼。

想象一下,一个派对上,只有穿着特定颜色衣服的人才能入场,这样就能轻松识别出哪些细胞是我们要关注的。

1.1 免疫组化的基本原理免疫组化的基本原理其实不复杂。

我们使用一些特殊的抗体,这些抗体就像是“专属侦探”,能够识别和结合特定的抗原。

当抗体和抗原结合后,我们再通过染色的方法把这些“嫌疑犯”染上颜色,这样一来,在显微镜下就能一目了然地看到它们的存在。

1.2 免疫组化的优势说到免疫组化的优势,真的是可以写一篇小论文。

首先,它的特异性高,能精准地识别细胞类型。

比如说,在肿瘤组织中,某些抗原的表达量可高可低,免疫组化能够帮助我们判断肿瘤的性质,简直就像给病理医生装上了“透视眼”。

其次,它的灵活性也很强,能够应用于多种不同的组织样本,不管是肿瘤、感染,还是炎症反应,免疫组化都能派上用场。

2. 免疫组化在病理诊断中的具体应用一说到免疫组化的应用,真的是无所不包!在病理诊断中,它帮助医生做出了不少“惊天动地”的决定。

2.1 肿瘤的分类和分级在肿瘤的诊断中,免疫组化简直就是“神兵利器”。

通过对肿瘤细胞中特定抗原的检测,医生可以判断肿瘤的类型,甚至还可以了解它的分级。

这就像是在侦探小说中,通过蛛丝马迹找出真相,有了免疫组化的帮助,医生们能更准确地判断出患者的病情,给出最佳的治疗方案。

2.2 自身免疫性疾病的诊断除了肿瘤,免疫组化在自身免疫性疾病的诊断中也大展身手。

像红斑狼疮、风湿性关节炎这些病,免疫组化能够帮助我们识别体内的自抗体,从而揭示病因。

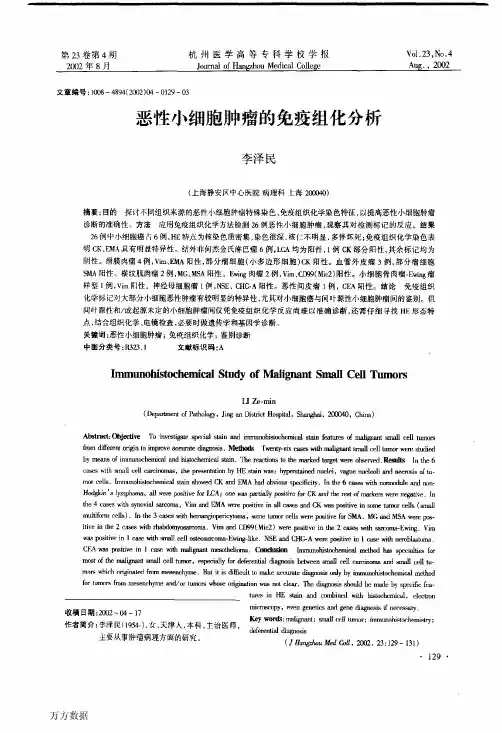

第23卷第4期杭州医学高等专科学校学报V01.23,No .4型!笙!旦』!!型堕望竺融型型型虹鲤::;咝一文章编号:1008—4894(20【】2)04—0129—03恶性小细胞肿瘤的免疫组化分析李泽民(上海静安仄中心医院病理科£海200040) 摘要:目的探讨不同组织来源的恶性小细胞肿瘤特殊染色、免疫组织化学染色特征,以提高恶性小细胞肿瘤诊断的准确性。

方法应用免疫组织化学方法检测26例恶件小细胞肿瘤,观察其对检测标记的反应。

结果 26例中小细胞癌l 叶6例,HE 特点为核染色质密集,染色很深,核仁不明显.多伴坏死;免疫组织化学染色表 明cK 、EMA 具有明显特异性。

结外非何杰金氏淋巴瘤6例,uH 均为阳性,l 例cK 部分阳性,其余标记均为 阴性。

滑膜肉瘤4例.viⅢ、E~【A 阳性,部分瘤细胞(小多边形细胞)cK 阳性。

血管外皮瘤3倒,部分瘤细咆 sMA 阳性。

横纹肌肉瘤2倒,MG 、MsA 阳性。

E 丽唱肉瘤2例.vim 、cD99(Mic2)阳性。

小细胞骨肉瘤一Ewing 瘤 样型I 例,vim|;『I 性。

神经母细胞瘤1例,NsE 、cHc .A 阳性。

恶性问皮瘤1例,cEA 阳性。

结论免疫组织 化学标记对大部分小细胞恶性肿瘤有较明显的特异性.尤其对小细胞癌与间叶源性小细胞肿瘤间的鉴别。

但 问叶源肚和/或起源未定的小细胞肿瘤间仅凭免疫组织化学反应尚难以准确诊断,还需仔细寻找HE 形态特 点,结合组织化学、电镜检查.必要时做遗传学和基因学诊断= 关键词:恶性小细胞肿瘤;免疫组织化学;鉴别诊断中图分类号:R323 l 文献标识码:Ah 岫咖tlistocheIIlicaI Study of MaIig 岫nt SmaJl aeⅡ1h 肿璐U Ze .m 血(I)ep 盯t rr Ie m of Pal lld‘毋,J 1Ilg 啪Di s 岫c t Hospital ,sllar 时凶,200040,china)Absh 毗:objective Tb inv 髑ti 伊Ie 8pe 。

病理常用免疫组化

病理常用免疫组化,即免疫组织化学技术,是病理科经常采用的一种检查方法。

它基于免疫学的基本原理,即抗原与抗体的特异性结合,利用已知的、带有能与显色剂结合基团的抗体,检测未知肿瘤细胞内的抗原,从而对疾病进行诊断、鉴别诊断以及进一步的病理分型。

免疫组化在病理诊断中发挥着重要作用,特别是在肿瘤的诊断和鉴别诊断方面。

由于肿瘤组织形态各异,传统的HE染色技术在某些情况下难以做出明确的形态学诊断。

而免疫组化技术通过标记抗体的显色剂,可以对组织细胞内的抗原进行定位、定性和相对定量的研究,从而提高诊断的准确率。

特别是对于低分化或未分化的肿瘤,免疫组化的诊断准确率可以达到50%~75%。

除了肿瘤的诊断和鉴别诊断,免疫组化在临床应用方面还有以下作用:

确定转移性恶性肿瘤的原发部位,有助于临床治疗方案的制定。

对软组织肿瘤进行进一步的病理分型,因为软组织肿瘤种类繁多,组织形态相似,有时难以区分其组织来源。

发现微小转移灶,有助于临床治疗方案的确定和患者预后的判断。

为临床提供治疗方案的选择,例如乳腺癌激素受体(ER、PR)的检测在指导临床治疗方面已起到了重要的作用。

综上所述,免疫组化技术是病理科实验室最重要的技术之一,为病理科医师做出精准诊断提供了有力支持。

以上内容仅供参考,如需了解更多关于免疫组化的信息,建议查阅相关书籍或咨询专业医师。

耐TAM大鼠乳腺癌细胞移植瘤的免疫组化研究关键词耐药细胞株;肿瘤实验性;乳腺肿瘤;三苯氧胺;免疫组织化学;大鼠中分类号R737.9 文献标识码 A文章编号1001-7399(2000)02-0170-02内分泌治疗已作为一种辅助措施广泛应用于乳腺癌的临床治疗,并取得满意疗效,其中三苯氧胺(tamoxifen,TAM)为研究最多、应用最广的药物,它不仅有效地用于乳腺癌的治疗,而且已用于乳腺癌高危人群的预防,并认为这是最好的预防药物〔1〕。

但是,随着TAM的广泛应用,耐药问题也显突出。

为进一步观察耐TAM大鼠乳腺癌细胞在活体内的形态学特性,我们应用SD大鼠进行动物实验,复制成耐TAM乳腺癌动物模型,并观察移植瘤PCNA、ER、PR等在乳腺癌中表达特征。

1 材料与方法1.1 乳腺癌细胞系与细胞培养实验所用的乳腺癌细胞系有2种。

S103细胞为SHZ-88细胞系细胞,为7,12-二甲基苯并蒽(DMBA)诱发的雌性SD大鼠乳腺癌所建细胞系第103代细胞〔2,3〕;Y2细胞为SHZ-88细胞系的亚系,是SHZ-88细胞经2×10-6 mol/L的TAM第二次克隆后形成的耐药细胞〔4〕。

两种细胞均培养于含10%小牛血清的RPMI 1640培养液中,Y2细胞培养液中还补充了2×10-6mol/L TAM,以维持其耐药表型。

1.2 动物封闭群SD种鼠购自上海计划生育研究所,大鼠自行繁殖,为清洁普通动物。

7日龄新生幼鼠行胸腺去除术〔5〕,体重13.0±3.1 g,次日即可用于实验。

扩大培养Y2及S103细胞,使细胞密度为2×107个/ml,胸腺去除术后的8日龄幼鼠分成两组,Y组接种Y2细胞,S组接种S103细胞,接种部位均为右腋皮下,细胞数量等同为2×106个/只,进行两种癌细胞致瘤性的对比性实验。

接种癌细胞后30天处死大鼠,称瘤重。

1.3 肿瘤标记物PCNA、ER、PR免疫组化检测采用免疫组化ABC法检测PCNA、ER、PR。

免疫组化技术在肿瘤诊断中的应用肿瘤是人类最大的健康威胁之一。

近年来,随着科技的不断进步和细胞学研究的深入,免疫组化技术逐渐成为肿瘤诊断的重要手段之一。

本文将对免疫组化技术在肿瘤诊断中的应用进行探讨。

一、什么是免疫组化技术免疫组化技术是指利用特异性抗体检测受体蛋白或细胞内蛋白在组织或细胞中的表达、分布及定位情况的技术方法。

通过荧光、酶标记等手段,将蛋白标记于组织切片或细胞涂片上,并观察光学显微镜下抗体与蛋白的相互作用而得到的信息。

免疫组化技术在肿瘤标本中应用广泛,可以判断肿瘤的类型、分级、预后和治疗效果,为肿瘤诊断和治疗提供了可靠的依据。

二、免疫组化技术在肿瘤诊断中的应用1. 确定肿瘤种类免疫组化技术通过检测不同抗原的表达情况,可以区分肿瘤的种类。

如可以检测鳞状细胞癌中的p63、CK5/6、p40等标志物,判断癌细胞是否来源于上皮组织。

可以检测乳腺癌中的ER、PR、HER2等标志物,以及前列腺癌中的PSA、P504S等标志物。

这些标志物的表达情况会根据不同的肿瘤种类和分化程度有所差异,通过免疫组化检测可以确定肿瘤种类和源头来自何处。

2. 评估肿瘤的分级和预后肿瘤的分级和预后判断是指通过免疫组化技术检测肿瘤中不同标志物表达的强度及其分布情况,进而判断病变的程度和预后。

如肺癌中的TTF-1、napsin A等标志物,能够检测小细胞肺癌和非小细胞肺癌;ER、PR标志物的表达情况可以用于乳腺癌的分子分型,为治疗提供依据。

免疫组化技术的应用可以帮助医生准确评估肿瘤的分级和预后,制定相应的治疗方案。

3. 监测治疗效果免疫组化技术可以用来监测肿瘤治疗的效果。

如在化疗治疗中,通过检测肿瘤抗原、细胞凋亡和增殖标志物表达情况,可以用于评估化疗的效果。

通过免疫组化技术可以检测肿瘤细胞的生长活性,进而判断病情的变化,为化疗的调整提供依据。

4. 诊断难度大的肿瘤免疫组化技术在复杂、诊断难度大的肿瘤中有着独特的优势。

如在鳞状细胞癌和肝细胞癌中,可以检测p40、p63和Hepatocyte Paraffin 1等标志物,帮助明确诊断;在髓样肉瘤和神经内分泌瘤中,可以检测CD99、Syn、Chromogranin A、SSTR等标志物,以便于准确诊断和制定治疗方案。

肺癌放疗或化疗后肿瘤内浸润细胞的免疫组化研究

张哉根;谢青;高广正

【期刊名称】《第三军医大学学报》

【年(卷),期】1996(18)3

【摘要】本文对37例放疗或化疗后肺癌组织内淋巴细胞和巨噬细胞进行单克隆

抗体Pan-T,Pan-B和Kp1免疫组化标记,并与58例未接受放疗或化疗肺癌作对比观察分析。

结果表明两组肺癌局部反应主要为T淋巴细胞和巨噬细胞,大多数位于癌间质,少数位于癌巢内。

部分肿瘤内有B淋巴细胞。

治疗组肿瘤内T细胞和巨噬细胞明显多于未治疗组(P<0.05或P<0.01)。

这可能是机体对治疗后癌细胞所释放的某种抗原物质的一种免疫反应。

【总页数】4页(P215-218)

【关键词】淋巴细胞;巨噬细胞;肺肿瘤;药物疗法

【作者】张哉根;谢青;高广正

【作者单位】重庆第三军医大学附属新桥医院病理科

【正文语种】中文

【中图分类】R734.205

【相关文献】

1.非小细胞肺癌放化疗后局部复发再程放疗的研究进展 [J], 吕研;李文鑫;李剑(综述);徐向英(审校)

2.头颈部恶性肿瘤患者放疗前外周血淋巴细胞核内γ-H2AX焦点数与放疗后急性

放射性损伤程度相关性研究 [J], 梅君;陈勃;付刚

3.肾癌肿瘤浸润淋巴细胞免疫组化分析及其与肾癌愈后关系研究 [J], 马建国;刘春霞;及和照;;;

4.单纯化疗后局部进展小细胞肺癌放疗靶区勾画的研究 [J], 刘颖;杨健;许新明;杨红霞;王静

5.三维适形放疗配合化疗治疗放疗后局部复发的非小细胞肺癌的疗效观察 [J], 曹凤军;陈萍;潘东风;魏娟;蔡小军

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

临床病理工作中,我们常用到“肿瘤细胞免疫组化耐药预后标记”,但是许多单位只写阳性结果,不写临床意义,其结果对临床帮助不大,因为许多医生不懂得这些结果的意义,因此建议大家在出此类报告时,把“肿瘤细胞免疫组化耐药预后标记”的意义打印在报告中,以增加病理报告的使用价值。

1、恶性肿瘤免疫组化耐药预后标记,全套4项:P-gP,GSTπ,TOPOⅡ,Ki-67。

2、乳癌免疫组化耐药预后标记,全套7项:P-gp,GSTπ,TOPOⅡ,Ki-67,ER,PR,C-erbB-2。

3、意义:标记物--作用--阳性部位--临床意义多药耐药基因蛋白(P-Gp)--药泵作用--胞膜/胞浆--阳性率越高,对下列药物耐药性越强:阿霉素、柔红霉素、表阿霉素、米托蒽醌、长春花碱、长春新碱、紫彬醇、泰素帝。

谷光甘肽S转移酶(GST π)--解毒作用--胞浆--阳性率越高,对下列药物耐药性越强:阿霉素、顺铂、氮芥、环磷酰胺、瘤可宁。

拓扑异构酶Ⅱ(TOPOⅡ)--靶点作用--胞核--阳性率越高,对下列药物越有效:蒽环类抗生素和鬼臼毒素类,如VP16、替尼泊苷、玫瑰树碱、新霉素、柔红霉素、表阿霉素、阿霉素、VM26。

阳性率高者对VP16尤其有效。

雌激素受体(ER)--性激素作用--胞核--阳性率越高,肿瘤对内分泌治疗越有效,预后越好。

孕激素受体(PR) --性激素作用--胞核--阳性率越高,肿瘤对内分泌治疗越有效,预后越好。

C-erbB-2--癌基因产物--胞浆--阳性率越高,肿瘤恶性程度越高。

ER、PE阳性而C-erbB-2也阳性者,用三苯氧胺治疗效果不好。

Ki-67--细胞增殖标志--胞核--阳性率越高,肿瘤增殖越快,恶性程度越高。

Ki-67为细胞增值的一种标记,在细胞周期G1、S、G2、M期均有表达,G0期缺如,其和许多肿瘤分化程度、浸润、转移、预后密切相关。

PCNA(增埴细胞核抗原)。

CEA 多数腺癌表达CEARb (retinoblastoma视网膜母细胞瘤) 基因是肿瘤抑制基因,调节细胞周期。

P53在免疫组化中均为突变型,阳性率越高,预后约差。

野生型半衰期很短Nm23是转移抑制基因,其阳性表达和肿瘤转移呈负相关。

目前已被广泛应用于乳腺癌、非小细胞肺癌、胃癌、大肠癌、肝癌、喉癌等多种恶性肿瘤的检测。

几乎所有的研究都表明,nm23蛋白高表达患者淋巴结转移率相对较低,存活期相对较长。

E-Ca,E钙粘附蛋白,介导细胞间粘连作用的跨膜糖蛋白,其功能丧失引起细胞之间连接的破坏,主要用于肿瘤侵袭和转移方面的研究。

PS2(雌激素调节蛋白),其表达和ER表达有关,可作为内分泌治疗和预后判断的指标之一。

CK18,低分子量角蛋白,主要标记各种单层上皮包括腺上皮,而复层鳞状上皮常阴性,主要用于腺癌诊断。

CK19,分布于单层上皮和间皮,常用于腺癌诊断,肝细胞不表达,而胆管为阳性反应Hep par 1,肝细胞抗原,正常肝细胞和高分化肝细胞癌阳性,低分化肝细胞癌多弱阳性或阴性。

CK20,用于胃肠道腺癌、卵巢黏液性肿瘤、皮肤Merkel细胞癌诊断。

鳞癌、乳腺癌、肺癌、子宫内膜和卵巢非黏液性肿瘤常阴性。

CK7 卵巢、肺和乳腺上皮常阳性,结肠、前列腺、胃肠道上皮阴性。

Villin 绒毛蛋白,正常组织中,villin通常只表达于有刷状缘的细胞上,如胃肠道上皮细胞、胰腺和胆管上皮细胞以及肾实质的上皮细胞中(特别是近曲小管)。

Villin在胃肠道癌、胰腺癌、胆囊癌和胆管癌组织中有很高的表达率,具有明显腺样结构的肿瘤上没有villin表达,则这个肿瘤为胃肠道、胰腺、胆囊或胆管来源的可能性极低。

乳腺癌也经常成为女性患者未知原发部位转移癌要鉴别排除的一种疾病。

因为在转移癌组织上观察到明显的villin免疫组化阳性染色,则这个肿瘤就极不可能为乳腺来源。

其他villin免疫组化染色通常为阴性表达的肿瘤还有:如卵巢浆液性癌、尿道移行细胞癌和前列腺癌。

间皮瘤也经常为villin阴性表达,因此在一些情况下Villin还可以作为鉴别间皮瘤和腺癌使用抗体的一种。

但是也有一些非胃肠道来源的肿瘤可表达villin,如子宫内膜样腺癌、卵巢粘液性癌、肾细胞癌和小部分肺癌。

也有一些专家报道Villin在部分宫颈内膜腺癌病例中表达。

肝癌的诊断Villin免疫组化染色可以显示出毛细胆管结构,因此它也可能在表达部分肝癌的管状结构上很有用。

多克隆CEA是用于此目的的第一种试剂,而且CD10 (CALLA)在表达肝癌的该结构上也非常有用。

多克隆CEA、villin和CD10 (CALLA)在肝癌病例上的表达,相互之间并没有任何的冲突,因此如果怀疑肝癌的可能性,建议将这三种抗体共同使用以协助疑难病例的诊断。

Villin在神经内分泌肿瘤上的应用Villin在神经内分泌肿瘤的研究上也很有帮助。

众所周知,类癌和胰腺的胰岛细胞肿瘤具有相相似的形态学特征,仅在形态学上区分这两种肿瘤几乎是不可能的。

Villin在这种情况下特别有用,因为据文献报道在85%的胃肠道类癌病例中有villin的表达,但在胰岛细胞肿瘤上未见阳性表达报道。

Villin在类癌上的表达通常为胞膜阳性。

另外,有一些证据表明villin在胃和下消化道的小细胞癌上的表达率比在其他部位的小细胞癌上要高。

如:肺、食道、膀胱或前列腺等。

据文献报道,大约有40%的肺类癌病例villin阳性,在其他一些神经内分泌肿瘤上,如甲状腺髓样癌和少数的美克尔细胞瘤上也有villin的表达。

MRP1多药耐药相关蛋白1,影响化疗敏感性,和预后相关。

MDR 多药耐药基因TS胸苷合成酶,是5-FU重要作用靶点,如果其高表达,阳性反映++以上,提示肿瘤细胞对5FU耐药。

Syn 突触素神经组织标志S-100 神经组织标志,存在于神经组织,垂体、颈动脉体,肾上腺髓质、唾液腺、少数间叶组织,常用于神经鞘瘤、恶黑、脂肪肉瘤、软骨肿瘤诊断。

NSE 主要用于神经内分泌肿瘤诊断Chr,嗜铬素,肾上腺髓质含量很高,鉴别肾上腺髓质和皮质,用于神经内分泌肿瘤诊断。

CKH 高分子角蛋白,主要标记鳞状细胞肿瘤CKL 低分之角蛋白,主要标记单层上皮、腺上皮EMA 上皮膜抗原,糖蛋白,广泛分布各种上皮及其肿瘤Vim 波形蛋白,间叶组织标志P504 甲酰基辅酶A消旋酶检测诊断前列腺癌的敏感性为97%,特异性为100%。

AMACR的优点在于它是癌症特异性,只存在于癌症组织。

Rubin称,AMACR亦可用作其他癌症的诊断标志物。

对各种癌症细胞进行检查后发现,结肠直肠癌、卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌、肺癌、淋巴瘤和黑素瘤都过度表达AMACR,以结肠直肠癌和前列腺癌表达最高。

CD117 胃肠间质瘤CD10 作为共同急性淋巴母细胞型白血病抗原,主要表达于未成熟淋巴细胞,在Burkitt淋巴癌,慢性髓性白血病等造血系统疾病的诊断中具有应用价值。

近几年来发现该抗原在造血系统外的某些肿瘤中有表达,如子宫内膜间质肉瘤、恶性黑色素瘤等。

抗体在对肾细胞癌进行诊断和鉴别时有一定的参考价值。

CD15是一种细胞粘附分子,因其对霍奇金淋巴瘤 (HD)中的R-S细胞具有良好的标记作用,被认为是HD的重要标志物。

除HD的鉴别诊断外,对胃癌、结直肠癌、甲状腺癌、乳腺癌等肿瘤CD15的表达研究发现,CD15表达随癌细胞分化程度下降、淋巴结转移和临床分期增高而明显增高。

认为CDl5的表达是判断肿瘤的发展、预测淋巴结转移和预后的良好指标。

免疫电镜观察显示,CD15抗原主要分布于大肠癌细胞浆的界膜、内质网、高尔基体及近细胞核膜处,CD15可能是通过对所结合的铺基构型改变影响和参与肿瘤的形成和转移过程。

SMA 平滑肌肌动蛋白,标记平滑肌CD56 为神经细胞黏附分子,主要分布于大多数神经外胚层来源细胞,常用于星型细胞瘤、神经母细胞瘤、神经内分泌肿瘤诊断,也是NK细胞瘤的重要标志,也标记小细胞肺癌Des,结蛋白,广泛分布于平滑肌、心肌、骨骼肌细胞和肌上皮细胞,高分化高表达、低分化低表达。

MSA 肌特异性肌动蛋白,广泛分布于几乎所有肌型细胞中CD68 存在于骨髓和各神经组织的巨噬细胞用于粒细胞白血病、各种单核细胞来源肿瘤、包括恶性纤维组织细胞瘤诊断(首选)。

CD34 表达于早期淋巴造血干细胞、祖细胞、内皮细胞、胚胎纤维母细胞和某些神经组织细胞,多用于标记血管内皮细胞,血管源性肿瘤的诊断,GIST 80-90%.CD31也标记血管内皮。

CD44 是一种分布广泛的跨膜糖蛋白分子,分CD44s和CD44v两大类。

CD44s主要作为透明质酸受体,结合透明质酸后影响肿瘤的生长和转移。

而CD44v则主要表达于转移的肿瘤细胞。

李道明等用免疫组化LSAB法检测了42例食管鳞癌CD44v4/5的表达,结果发现,淋巴结转移组的阳性表达率为76.19% (16/21),而非转移组的阳性率为42.86%(9/12),两组间有显著性差异。

癌巢周边的癌细胞、肌间浸润的癌细胞、有核分裂的癌细胞和癌栓中的癌细胞及浸润脉管壁的癌细胞均呈强阳性表达。

张成武等检测了20例正常胃粘膜上皮、43例异型增生和85例胃癌组织CD44v6的表达,结果正常胃粘膜无表达,而异型增生和胃癌组织阳性率分别为30.2%和74.1%,其表达强度与胃癌浸润深度、淋巴结转移、肿瘤生长方式、静脉和淋巴管侵袭及远处转移密切相关。

以上结果均表明,CD44v的高表达构成了肿瘤细胞的侵袭性与易转移性。

NESTIN,神经干细胞中极为丰富Ost 成骨素,为骨化细胞分泌。

AAT 抗胰蛋白酶纤维组织细胞来源肿瘤 ACT抗糜蛋白酶GFAP 胶质纤维酸性蛋白神经组织标志,多用于星形胶质瘤诊断Tg 甲状腺球蛋白,甲状腺癌TG阳性。

CT 降钙素甲状腺髓样癌阳性。

PH 甲状旁腺素甲状旁腺肿瘤阳性N-myc表达增强的小细胞肺癌和神经母细胞瘤对化疗缺乏反应并进展快速;bcl-2:耐药机理为抗凋亡作用,高表达者对多数抗癌药物/放射治疗耐受。

肿瘤相关抗原72 (TGA72) 多种恶性上皮性肿瘤表达TGA72,尤其是乳腺癌、卵巢癌和结肠癌。

正常上皮细胞、肉瘤、淋巴造血系统肿瘤通常TGA72阴性。

TGA72抗体用于乳腺癌的研究较多,其高表达通常与肿瘤体积大、淋巴结转移瘤细胞分化差及高增殖活性有关。

肿瘤相关抗原(GA733) 编码上皮糖蛋白40,是一种上皮细胞黏附分子(EP-CAM),对上皮细胞的生长与分化起着重要作用。

多种肿瘤可有GA733表达,尤其是乳腺癌、结肠癌及肺癌等。

Kubuschok等采用GA733对非小细胞肺癌手术切除淋巴结中隐匿性微转移灶进行检测,发现隐匿灶的检出是判断总生存率的独立预后因子。

结肠癌GA733表达形式与肿瘤预后有关,细胞膜及细胞浆的表达预后较基膜侧的表达为差。

TTF-1 甲状腺转录因子-1,TTF-1表达于甲状腺腺上皮和肺的上皮细胞中。