六年级上册《北京的春节》

- 格式:ppt

- 大小:629.50 KB

- 文档页数:37

六年级上册北京的春节笔记篇1今天读了老舍写的《北京的春节》,我不禁想起我的快乐春节了。

近了腊八,大家就都开始忙年了,大人们忙年,小孩怎么能闲着呢?我也忙着过一个快乐的春节,于是盘算着过年的吃的.与玩具,我想提前买一些爆竹玩。

我跟妈妈说后,她到并不反对,给了我20元钱,我买好这些玩意儿,小心翼翼地放进外面的大缸里,打算除夕夜玩他个痛痛快快。

到了腊八姥姥就会杀猪吃肉,这天,妈妈、老姨和我们就会回家吃猪肉。

姥姥是一位大厨,她只要一动手就会做出很多花样来,大家都啧啧赞美,这道大餐却是美味、快乐。

腊月二十三过小年,小年的夜晚也挺热闹,呵呵,过了小年大年就离我们不远了。

我朝思慕想的大年三十儿终于到来了。

除夕的上午比较凉爽清静,到了晚上渐渐热闹起来,天刚擦黑,性急的人耐不住性子,干脆放上了爆竹,我从那口大缸里把原来买的爆竹拿出来同小伙伴儿玩耍起来,好爽、好痛快,尽情地玩吧!待到回家时,正好是8点,这时正演春节联欢晚会呢,现在的春晚已成了春节的一道大餐,每年我们全家都得看。

我们家到除夕是必须灯火通宵的不光我们家,全镇都是,当你打开帘子一定会感叹的:万家灯火那——这次春节我永生难忘。

篇2我最喜欢春节,因为爸爸在北京工作,一到春节,妈妈就带我去爸爸那儿。

在北京过春节可有意思了。

北京的春节是白色的。

一到春节北京就会下雪,仿佛给大地穿上了一件白色的外衣,房子白了、树木白了、草地也白了……我们在雪地上印了一个个脚印,还堆了一个大雪人,可爱极了。

该吃年夜饭了,妈妈抬上来一大盘热气腾腾的饺子,我们一边吃饺子,一边看春节联欢晚会,开心极了。

北京的春节是红色的。

家家门口贴着红色的春联,挂着红色的灯笼,喜气洋洋的。

初一那天,爸爸带我们去圆明园赶庙会,街道上挂满了红色的灯笼,人们穿着红色的新衣服,手里还拿着红色的冰糖葫芦,甜甜的。

突然,爸爸说:“看,那是什么?”原来是“皇上”穿着龙袍,带着手下巡游来了,大家夹道欢迎,热闹极了!北京的春节是彩色的,就像夜晚天空中五彩缤纷的焰火,美丽极了。

六年级语文《北京的春节》教案六年级语文《北京的春节》教案(精选5篇)作为一位杰出的老师,往往需要进行教案编写工作,教案是教学活动的依据,有着重要的地位。

优秀的教案都具备一些什么特点呢?下面是小编帮大家整理的六年级语文《北京的春节》教案(精选5篇),希望对大家有所帮助。

六年级语文《北京的春节》教案1教学目标1、学会本课的14个生字,正确读写和理解由生字组成的词语。

2、有感情地朗读课文。

了解老北京春节的风俗习惯,感受春节的热闹、喜庆气氛。

3、学习课文有顺序、详略得当的写法。

教学重点了解老北京风俗习惯,感受传统年文化的独特魅力教学难点品味老舍的语言风格,学习有顺序、详略得当的写作方法。

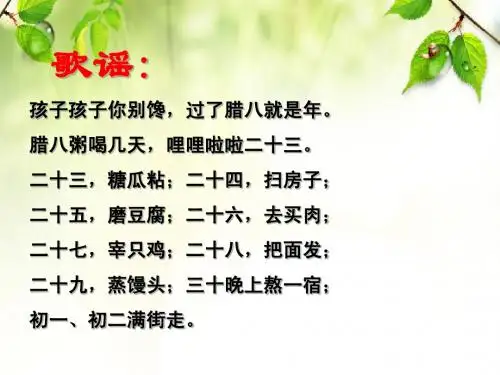

课时安排:2课时教学准备关于童谣的课件;歌曲《恭喜》教学过程第一课时一、谈话导入,共话春节1、“锣鼓喧天辞旧岁,爆竹声中迎新春”,在期盼中、在喜庆中,春节向我们走来。

这是我们中国人最隆重、最传统的节日,相信大家对它再熟悉不过了。

2、交流自己搜集到的关于春节的资料:①关于春节的来历:春节是我国重要的传统节日。

春节,是农历正月初一,又叫阴历年,俗称“过年”。

它是农历一年的岁首,即正月初一,传统意义上的春节是指从腊月初八的腊祭或腊月二十三的祭灶,一直到正月十五,其中以除夕和正月初一为高潮。

这是我国民间最隆重、最热闹的一个传统节日。

春节的历史很悠久,它起源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。

按照我国农历,正月初一古称元日、元辰、元正、元朔、元旦等,俗称年初一,到了民国时期,改用公历,公历的一月一日称为元旦,把农历的一月一日叫春节。

春节不但是汉族最重要的节日,满、蒙古、瑶、壮、白、高山、赫哲、哈尼、达斡尔、侗、黎等十几个少数民族也有过春节的习俗。

在此期间人们要举行各种庆祝活动,大多以祭祀神佛、祭奠祖先、除旧布新、迎禧接福、祈求丰年为主要内容,如贴春联、贴年画、贴“福”字、剪窗花、蒸年糕、包饺子、燃爆竹、除夕守夜、拜年等。

活动形式丰富多彩,带有浓郁的民族特色。

部编版小学语文《北京的春节》课文原文及赏析《北京的春节》课文原文:春节是中国最重要的传统节日,而北京的春节更是热闹非凡。

腊月初八,人们就开始忙碌起来,泡腊八蒜,熬腊八粥,这是春节的序幕。

接着,家家户户开始打扫卫生,准备迎接新的一年。

腊月二十三或二十四是小年,人们会祭拜灶王爷,祈求来年五谷丰登,家庭和睦。

这一天也是孩子们最开心的时候,因为他们可以吃到美味的糖瓜。

除夕夜,全家团聚,吃年夜饭,看春晚,守岁迎新。

午夜时分,鞭炮声此起彼伏,象征着辞旧迎新。

正月初一,人们早早起床,穿上新衣,互相拜年,祝福对方新年快乐,万事如意。

这一天,大街小巷都充满了欢声笑语。

接下来的几天,有走亲访友、赏花灯、猜灯谜等各种活动。

其中,元宵节是春节的高潮,人们会吃汤圆,象征团团圆圆。

直到正月十五过后,春节的气氛才逐渐淡去,人们开始恢复正常的生活和工作。

赏析:《北京的春节》这篇课文以生动的语言描绘了北京地区春节的风俗习惯和人们的欢乐情绪。

文章通过详细的叙述,展示了春节从准备到结束的全过程,使读者能够深入理解这个重要节日的丰富内涵和深远影响。

在文章中,作者巧妙地运用了时间和事件的顺序进行叙述,使得整个故事线索清晰,层次分明。

同时,作者还通过描绘各种具体的场景和活动,如泡腊八蒜、祭拜灶王爷、吃年夜饭、拜年、赏花灯等,让读者仿佛身临其境,感受到春节的热烈气氛和人们的喜悦心情。

此外,文章还体现了中国传统文化的深厚底蕴和人文精神。

例如,人们在春节期间祭拜神灵、祈求吉祥,表达了对生活的热爱和对未来的期待;家人团聚、互相祝福,展现了人与人之间的亲情和友情;吃汤圆、赏花灯等习俗,则寓意着人们对和谐、团圆和繁荣的向往和追求。

总的来说,《北京的春节》是一篇富有生活气息和文化内涵的文章,它不仅能够让读者了解和欣赏中国的传统节日文化,也能够引发人们对生活、家庭和文化的深思和感悟。

小学六年级上下册语文《北京的春节》精选教案范文三篇2020年的春节不久后就会到来,今天一起和小编来看一下北京的春节吧。

下面是小编给大家准备的小学六年级上下册语文《北京的春节》精选教案范文,供大家阅读。

小学六年级上下册语文《北京的春节》精选教案范文一教材分析:《北京的春节》是人教版语文六年级下册第二组“中华民俗风情”三篇课文中,第一篇也是唯一的一篇精读课文。

本单元重点要求学生在了解文章表达方法的同时,感受中华民族独具魅力的民俗风情,从而增强学生们的民族自豪感,并且促进民族团结。

本文作者老舍先生用朴素自然、流畅通达的语言,展示了丰富多彩的节日风俗,再现了老北京人过春节的隆重与热闹、温馨与美好。

设计理念:《语文性课程标准》:学生是主体。

本篇课文内容浅显易懂,语言又极具特点,因此教师在教学过程中,应重视渗透学习方法的同时,引导学生的自学、探究,使其能够举一反三,为此类课文的学习打下坚实的基础,以及口语交际与习作的完成做好铺垫。

学情分析:《语文课程标准》中说:学生是学习的主体。

六年级学生已经有了一定的自学能力,渴望表达,愿意与同伴合作完成学习任务。

本班学生协作意识较强,但由于地域等多方面原因的限制,很难体会文章的表达方法与情感表达。

因此需教师在教学过程中,结合拓展课程资源,留给学生充足的自悟时间。

教学目标:由于我所执教的是第一课时,因此我把目标定位:1.学习本课新词。

2.朗读课文,了解老北京春节的习俗,感受节日的热闹气氛,理解节日习俗中的民族文明和传统文化。

3.揣摩文章的表达顺序,体会详写、略写,感受作者的特点。

教学过程:一.戏剧演绎,触感老舍语言之味:(提前布置教室)1. 同学们,过年啦!(播放音乐《恭喜发财》)伴随着喜庆的音乐,火红的灯笼,我们仿佛又置身于春节喧嚣中。

【设计意图:良好的教学情境能充分调动学生学习的主动性和积极性。

通过戏剧元素布景让学生身临其境,为学好本课奠定基础。

】2. 你们知道哪些关于春节的诗词?你们真是善于积累的孩子!古语里的春节千姿百态。

《北京的春节》课文原文《北京的春节》课文原文《北京的春节》是现代作家老舍1951年创作的一篇散文。

文中描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展现了中国节日习俗的温馨美好。

以下是小编精心整理的《北京的春节》课文原文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

原文照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了。

“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。

在腊八这天,家家都熬腊八粥(zhōu)。

粥是用各种米,各种豆,与各种干果熬成的。

这不是粥,而是小型的农业展览会。

除此之外,这一天还要泡腊八蒜。

把蒜瓣放进醋里,封起来,为过年吃饺子用。

到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。

在北京,过年时,家家吃饺子。

孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。

这是用花生、胶枣、榛子、栗子等干果与蜜饯(jiàn)掺(chān)和成的。

孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。

第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。

恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。

孩子们欢喜,大人们也忙乱。

他们必须预备过年吃的、喝的、穿的、用的,好在新年时显出万象更新的气象。

腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”。

天一擦黑,鞭炮响起来,便有了过年的味道。

这一天,是要吃糖的,街上早有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为瓜形,又甜又黏(nián),小孩子们最喜欢。

过了二十三,大家更忙。

必须大扫除一次,还要把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足——店铺多数正月初一到初五关门,到正月初六才开张。

除夕真热闹。

家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。

男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。

除夕夜家家灯火通宵(xiāo),不许间断,鞭炮声日夜不绝。

在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。

这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

正月初一的光景与除夕截然不同:铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

《北京的春节》是一篇描写北京地区春节风俗的文章。

通过这篇文章,读者可以了解到北京人民过春节的习俗和风情。

下面是对这篇文章的知识点梳理:1.春节的含义:春节是中国传统的农历新年,也叫过年。

它是中国最重要、最热闹的节日,通常在农历的正月初一庆祝。

2.春节的标志:文章开头提到,北京的春节一到,店铺的门帘上会贴上“对联”,街道两旁悬挂着红红的灯笼,大门口还有饰有红红的彩带和鲜花的对联。

3.除夕夜的庆祝活动:除夕夜是春节的最后一天,也是最重要的时刻。

文章中提到,在这一天,人们会在家中和亲朋好友一起吃团圆饭,共度佳节。

晚上,人们还会去公园放烟花,庆祝新年的到来。

4.春节期间的走亲访友:春节期间,人们会互相拜访亲朋好友,祝贺新年快乐。

在亲戚家拜访时,小朋友们会收到红包,里面装着祝福的压岁钱。

5.春节的庙会:文章中提到了北京著名的庙会,北京庙会,在这个庙会上,人们可以看到丰富多彩的表演,品尝到各种美食,玩各种游戏,体验中国传统文化的魅力。

6.春节的饮食:北京的春节离不开丰盛的饮食。

人们会准备各种各样的美食,如饺子、汤圆、酥皮月饼等。

文章中还提到了一种特殊的传统食品,冰糖葫芦,由串在竹签上的葡萄或山楂沾上冰糖熬制而成。

8.春节的民间艺术表演:春节期间,人们会表演一些传统的民间艺术,如舞狮子、舞龙、耍假面等。

这些表演寓意着辟邪驱鬼,迎接新年的好运。

文章还提到了一个特色的表演,京剧,这是中国著名的戏曲形式,具有悠久的历史和独特的表演风格。

通过对《北京的春节》的知识点梳理,读者可以了解到北京地区春节的习俗和风情,包括除夕夜的庆祝活动、走亲访友、庙会、饮食、祭拜、民间艺术表演等。

这篇文章生动地描绘了北京春节的热闹氛围,让人们更好地了解和体验中国传统文化。

六年级上册语文第一课北京的春节笔记全文共5篇示例,供读者参考六年级上册语文第一课北京的春节笔记1六年级语文北京的`春节「人教版」2《北京的春节》是著名的语言大师老舍先生的作品,他用那如椽的大笔、“俗白”的风格、京味的语言,描绘了一幅幅北京春节的民风、民俗的画卷,展示了中国节日习俗的温馨美好。

课文按时间顺序来写,而且有详有略、主次分明,其中腊八、除夕、初一与元宵的部分作者是详写的。

在教学除夕这一节时,我引导学生一步一步走进文本,在指导阅读教学的同时教给学生写作的方法。

首先,我让学生说说这一段是围绕哪句话写的,然后让学生再读读这段话,看看作者通过哪些活动体现了除夕的热闹,再看看作者是按照怎样的顺序描写这些活动的,最后引导学生进行背诵、积累。

在教学“元宵节”这部分内容时,我让学生自读这段话,说说元宵的热闹和除夕的`热闹有什么不同。

紧接着,我创设了一个情境:假如你是一个导演,你会准备用哪些道具拍摄老北京的元宵节?你准备拍摄成一个怎样的元宵节?问题一出,同学们的兴致来了,纷纷举手发言,而且能抓住关键词句,如灯的数量多、种类多、人多等布景,营造出一个张灯结彩的节日气氛。

学生是学习的主人,将课堂交给学生,让课堂成为孩子们的舞台,会有意想不到的收获。

六年级上册语文第一课北京的春节笔记3一、成功之处在教学中,我主要引导同学抓住三个重点时段来品读,从而感受到北京春节的隆重与热闹,喜庆与欢乐,体会本文表达方法的精妙之处。

在教学中渗透作者的表达方法。

为此,让学生在熟读文本的基础上,通过说话训练,进行语言积累的同时,突破教学重难点。

所以,我特意设计两个语言训练句式:1.你们交流的句子那些是写灯的数量多?那些是写灯的种类多的?同桌之间互相讨论归纳、练习说一说。

2.请试试看,能否用从灯的数量多和灯的种类多,用一句话完整地表达出来。

如和除夕相比,正月初一全城都在休息。

人们都干什么去了呢?请读课文第9自然段。

学生通过读中进行交流。

《北京的春节》课文笔记《北京的春节》是老舍先生的一篇散文,描绘了老北京春节的民风民俗,展现了节日的热闹与喜庆。

文章开篇就介绍了北京的春节从腊月初旬就开始了。

一进腊月,各种准备工作便陆续展开。

孩子们准备过年的第一件大事就是买杂拌儿,这是由花生、胶枣、榛子、栗子等干果与蜜饯掺和成的,孩子们特别喜欢。

大人们则忙着预备过年吃的、喝的、穿的、用的。

到了腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”。

这一天,要祭灶王,从街上买来的糖瓜、关东糖,是为了粘住灶王爷的嘴,让他上天言好事。

过了二十三,大家更忙了,必须大扫除一次,把屋里屋外都收拾得干干净净,这叫“扫房”。

还要预备充足的年货,如鸡、鸭、鱼、肉、青菜、年糕等。

除夕真热闹。

家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。

男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的春联,屋里贴好了各色的年画。

除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。

在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。

这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

正月初一的光景与除夕截然不同。

人们走出家门,到亲戚家、朋友家拜年。

街上有卖糖的、卖玩具的,还有卖各种玩意儿的,热闹非凡。

正月十五元宵节,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。

有名的老铺子都要挂出几百盏灯来,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒传》故事。

这一天,大家还会吃元宵。

春节在正月十九结束,孩子们该上学了,大人们也该去做事了。

从这篇文章中,我们可以深切感受到老北京春节的独特魅力。

首先,它的时间跨度长,从腊月初旬一直延续到正月十九,让人们充分享受节日的欢乐。

其次,节日的活动丰富多彩,无论是准备年货、祭祀、守岁,还是拜年、逛庙会、看花灯,都充满了浓浓的年味。

再者,通过对各种美食、新衣、年画、鞭炮等细节的描写,生动地展现了人们对生活的热爱和对未来的美好憧憬。

文中对人物的描写也十分细腻,比如孩子们对杂拌儿的喜爱,大人们为过年忙碌的身影,都让我们仿佛看到了那个热闹的场景。

六年级上册人教版语文一北京的春节课堂笔记六年级语文第1课《北京的春节》笔记一、词语解释1、初旬:每月的第一个十天。

2、小年:节日,农历十二月二十三或二十四,旧俗在这天祭灶。

3、娴熟:熟练。

4、光景:境况,状况,情景。

5、零七八碎儿:零散没系统的事情或没有大用的东西。

本文中指杂拌儿之类的零食。

6、悬灯结彩:悬挂彩灯、彩带等,形容场面喜庆、热闹。

7、截然不同:形容两种事物毫无共同之处。

二、近义词总结间断——中断规矩——规定充足——充分娴熟——熟练淘气——顽皮热闹——喧闹万象更新——焕然一新截然不同——迥然不同三、反义词总结充足——短缺间断——持续高潮——低潮美好——丑陋娴熟——生疏热闹——冷清截然不同——一模一样四、句法总结修辞方法1、比喻句:①这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

②腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”2、排比句:有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。

句式总结1、目的关系:……为的是……原文:孩子们特别热心去逛(一种行动),为的是到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具(行动的目的)。

2、条件关系:除非……必定……原文:在外边做事的人,除非万不得已(提出条件),必定赶回家来,吃团圆饭,祭祖(产生的结果)。

学标点破折号——破折号是表示话题的转换,意思的递进、转折、跳跃,声音的延长,解释说明等的标点符号。

原文:必须把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足,至少足够吃用一个星期的——按老习惯,铺户多数关五天门,到正月初六才开张。

破折号的用法总结(1)表示行文中的解释说明。

例如:一个矮小而结实的中年人——李老板走了过来。

(2)表示意思的递进。

例如:每年——特别是水灾、旱灾的时候,他总会拿出很多钱来资助乡民们。

(3)表示意思的转换、跳跃或转折。

例如:我费力地从里衫的袋里掏出那块带着体温的银元,放到他的手里——他的手多瘦啊!(4)表示声音的延长。

《北京的春节》课文笔记老舍先生的《北京的春节》一文,为我们生动描绘了一幅老北京春节的民俗画卷。

文章开篇,作者先介绍了北京的春节从腊月初旬就开始了。

一进腊月,人们就忙起来,为过年做着各种准备。

这时候,孩子们最爱吃的就是腊八粥。

这腊八粥可不一般,是用各种米、豆、干果熬成的,不仅味道香甜,还蕴含着人们对美好生活的期盼。

过了腊八,人们开始采购年货。

街上的店铺也越来越热闹,卖春联的、卖年画的、卖蜜供的、卖水仙花的,让人目不暇接。

孩子们则忙着买杂拌儿、鞭炮、风筝等玩意儿。

到了腊月二十三过小年,这一天要祭灶王,从这一天开始,春节的气氛就越来越浓了。

接下来的日子,人们更加忙碌。

要扫房、贴春联、贴年画、挂灯笼,还要把肉、鸡、鱼、青菜、年糕等年货预备充足。

到了除夕,那可真是热闹非凡。

家家灯火通宵,鞭炮声日夜不绝。

在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。

这一顿年夜饭,极为丰盛,一家人围坐在一起,欢声笑语,其乐融融。

吃完年夜饭,孩子们最期待的就是拿压岁钱,然后穿上新衣,出去放鞭炮。

大年初一的光景与除夕截然不同。

店铺都关门了,人们都在家中休息,互相拜年。

这一天,大家都喜气洋洋的,见面就说“过年好”。

初二开始,人们开始走亲访友,一直到正月十五元宵节。

元宵节是春节的又一个高潮。

这一天,街上到处张灯结彩,花灯的种类繁多,有兔子灯、走马灯、荷花灯等等。

除了看花灯,人们还吃元宵。

元宵象征着团圆美满,一口咬下去,甜甜的馅料在嘴里散开,让人感到无比满足。

正月十九,春节结束,人们又开始了新一年的忙碌。

从这篇文章中,我们能深刻感受到老北京春节的独特魅力。

老舍先生通过细腻的描写,让我们仿佛身临其境,看到了老北京人过年时的热闹场景,听到了他们的欢声笑语,感受到了他们对新年的美好期待。

文中对各种习俗的描写十分详细,比如熬腊八粥、泡腊八蒜、过小年、除夕守岁、初一拜年等等,让我们了解到了北京春节丰富的传统习俗和文化内涵。

同时,作者通过对不同人群在春节期间的活动描写,展现了人们对生活的热爱和对未来的憧憬。

《北京的春节》课文原文《北京的春节》课文原文照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了。

“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。

在腊八这天,家家都熬腊八粥(zhōu)。

粥是用各种米,各种豆,与各种干果熬成的。

这不是粥,而是小型的农业展览会。

除此之外,这一天还要泡腊八蒜。

把蒜瓣放进醋里,封起来,为过年吃饺子用。

到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。

在北京,过年时,家家吃饺子。

孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。

这是用花生、胶枣、榛子、栗子等干果与蜜饯(jiàn)掺(chān)和成的。

孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。

第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。

恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。

孩子们欢喜,大人们也忙乱。

他们必须预备过年吃的、喝的、穿的、用的,好在新年时显出万象更新的气象。

腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”。

天一擦黑,鞭炮响起来,便有了过年的味道。

这一天,是要吃糖的,街上早有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为瓜形,又甜又黏(nián),小孩子们最喜欢。

过了二十三,大家更忙。

必须大扫除一次,还要把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足——店铺多数正月初一到初五关门,到正月初六才开张。

除夕真热闹。

家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。

男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。

除夕夜家家灯火通宵(xiāo),不许间断,鞭炮声日夜不绝。

在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。

这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

正月初一的光景与除夕截然不同:铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

男人们午前到亲戚家、朋友家拜年。

女人们在家中接待客人。

城内城外许多寺院举办庙会,小贩(fàn)们在庙外摆摊卖茶、食品和各种玩具。

小孩子们特别爱逛庙会,为的是有机会到城外看看野景,可以骑毛驴(lǘ),还能买到那些新年特有的玩具。