颈椎影像解剖学

- 格式:ppt

- 大小:3.38 MB

- 文档页数:16

医学影像学专业知识:颈部影像观察与分析(1)今天致力于为医疗卫生应聘考生提供最重点的考试信息及考试资料,其中医学影像学也为医疗卫生招聘考试常考内容,今天我们就来学习医学影像学专业知识-颈部影像观察与分析。

颈部影像观察与分析(一)正常影像学表现颈部解剖复杂,包括皮肤、皮下、肌肉、血管、神经、淋巴结、筋膜结缔组织等,颈部筋膜将上述结构分隔成十二个间隙,分别为舌下间隙、颌下间隙、颊间隙、咀嚼肌间隙、颈动脉间隙、颈后间隙、腮腺间隙、咽粘膜间隙、咽旁间隙、咽后间隙、脏器间隙及椎前间隙,相邻的间隙之间有的可以相互沟通,病变也可以沿间隙蔓延扩散。

筋膜在正常影像上不显影,神经、血管、淋巴结位于颈部各间隙内。

X 线平片不能分辨颈部各种软组织结构及间隙。

DSA 显示颈部血管及其分支形态、走行情况及有无异常血管形成或染色。

CT 平扫可分辨颈部软组织,皮下脂肪呈较均匀低密度影,肌肉、血管、神经、淋巴结均呈中等密度,筋膜不能分辨。

各组织间有结缔组织、脂肪组织充填,呈低密度。

CT 增强可观察血管形态和走行。

MRI 扫描T1WI 或T2WI 皮下脂肪均呈高信号强度。

肌肉、神经、淋巴结呈中等信号,动脉、静脉呈流空信号,各间隙内脂肪结缔组织呈高信号。

甲状腺左右叶上下径50mm~60mm,前后径10mm~25mm,左右径20mm~30mm。

X 线平片不能显示甲状腺形态及结构;CT 平扫因甲状腺内碘成分蓄积致甲状腺密度明显高于肌肉组织,密度均匀,境界清楚,CT 强化扫描腺体均匀明显强化;MRI 扫描T1WI 和T2WI 甲状腺均呈中等偏高信号。

甲状旁腺正常时因腺体较小难以显示。

颈部淋巴结分为七区,分别为I 区:颏下及颌下淋巴结,II 区:颈内静脉链上组,Ⅲ区:颈内静脉链中组,IV 区:颈内静脉链下组,V 区:颈后三角区淋巴结,即胸锁乳突肌后缘、斜方肌前缘及锁骨构成的三角区内的淋巴结,VI 区:中央区淋巴结,包括喉前、气管前和气管旁淋巴结,VII 区:上纵隔淋巴结。

第一节解剖学概述颈部上部以下颌下缘、乳突至枕外粗隆的连线与头面部分界,下部以胸骨颈静脉切迹、胸锁关节、锁骨与肩峰的连线与胸部、上肢、背部分界。

颈部在发生上与鳃弓和咽囊有密切的关系,因此颈部易发生一些先天性疾病。

颈部淋巴结是全身淋巴的总汇区,炎症及肿瘤转移时易受累,表现为淋巴结肿大。

颈部有气管、大血管、神经干、甲状腺、喉等重要器官。

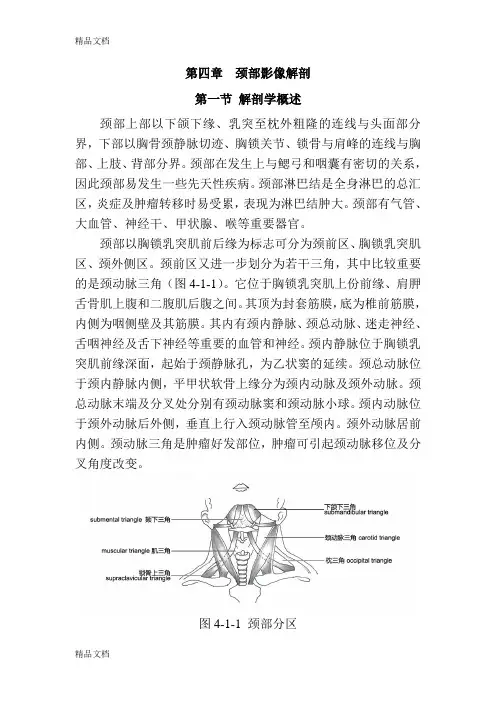

颈部以胸锁乳突肌前后缘为标志可分为颈前区、胸锁乳突肌区、颈外侧区。

颈前区又进一步划分为若干三角,其中比较重要的是颈动脉三角(图4-1-1)。

它位于胸锁乳突肌上份前缘、肩胛舌骨肌上腹和二腹肌后腹之间。

其顶为封套筋膜,底为椎前筋膜,内侧为咽侧壁及其筋膜。

其内有颈内静脉、颈总动脉、迷走神经、舌咽神经及舌下神经等重要的血管和神经。

颈内静脉位于胸锁乳突肌前缘深面,起始于颈静脉孔,为乙状窦的延续。

颈总动脉位于颈内静脉内侧,平甲状软骨上缘分为颈内动脉及颈外动脉。

颈总动脉末端及分叉处分别有颈动脉窦和颈动脉小球。

颈内动脉位于颈外动脉后外侧,垂直上行入颈动脉管至颅内。

颈外动脉居前内侧。

颈动脉三角是肿瘤好发部位,肿瘤可引起颈动脉移位及分叉角度改变。

图4-1-1 颈部分区颈部结构在常规X线检查中,骨骼密度最高,在X线图像上呈白色致密影;颈部软组织及大血管为中等密度,彼此缺乏对比,难以分辨,呈灰白色;咽腔、喉腔及气道内因有气体呈黑色影像。

一、正位颈部正位像上,喉及气管与颈椎阴影重叠。

在中线上显示为宽带状透明的喉腔、气管轮廓,上段为喉腔,下段为气管,两者以第6颈椎下缘为界。

喉软骨可因钙化而显示(图4-2-1)。

图4-2-1 颈部正位二、侧位颈椎前方长条形透亮影为咽腔,上达颅底,下续食管,前面与鼻腔、口腔、喉腔相通。

以软腭和会厌上端为界,软腭以上的咽腔为鼻咽,会厌上端以下的咽腔为喉腔,两者之间为口咽。

咽后壁与颈椎椎体前缘之间为咽后间隙。

在舌根下方可见舌骨影。

喉上部有会厌软骨,呈叶片状伸向后上方,远端游离。

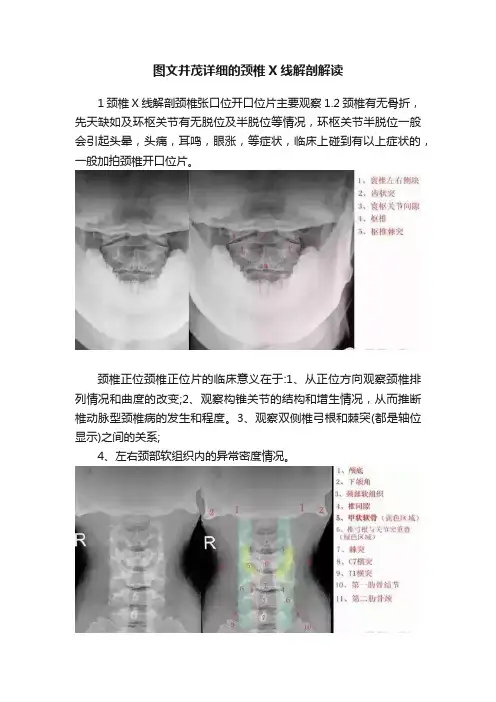

图文并茂详细的颈椎X线解剖解读1颈椎X线解剖颈椎张口位开口位片主要观察1.2颈椎有无骨折,先天缺如及环枢关节有无脱位及半脱位等情况,环枢关节半脱位一般会引起头晕,头痛,耳鸣,眼涨,等症状,临床上碰到有以上症状的,一般加拍颈椎开口位片。

颈椎正位颈椎正位片的临床意义在于:1、从正位方向观察颈椎排列情况和曲度的改变;2、观察构锥关节的结构和增生情况,从而推断椎动脉型颈椎病的发生和程度。

3、观察双侧椎弓根和棘突(都是轴位显示)之间的关系;4、左右颈部软组织内的异常密度情况。

颈椎侧位颈椎侧位片可以观察椎体前缘连线形成的弧度及生理曲度的变化,在正常情况下稍向前凸。

观察椎体的整体形状,对比每个椎体的变化。

观察每个椎体与上下椎体之间的关系。

寻找椎体后缘可疑的变化。

如椎体脱位。

观察椎间隙及相邻椎体的边缘。

观察有无A 椎间隙变窄;B 前缘唇样变;C 后缘唇样变;D 强直性脊柱炎所致的椎体融合。

①、曲度的改变:颈椎变直、生理前突消失或反弯曲,除病人的投照位置、投照角度等技术因素之外,可能会有几种原因:第一、颈部软组织发生急性扭伤或纤维织炎,疼痛剧烈或有肌肉紧张时,可以影响颈部的正常姿势及活动。

第二、颈椎间盘突出或颈椎病有神经根刺激症状者,病变节段的脊椎固定不动或椎间隙有前窄后宽而出现后突现象。

第三、由于颈椎间盘变性部位不同,程度不一,也可发生曲度的改变及局部旋转或偏歪现象而表现为局部棘突偏歪;关节突、椎根切迹及椎体后缘呈双影现象。

在侧位片,以下三种情况有临床意义:a:一个或两个颈椎椎间小关节突呈有双影,称为双凸现象;椎根切迹呈有双影,称为双凹现象;椎体后缘呈有双影,称为双边现象,而上下颈椎却显影正常,表示其颈椎有旋转现象。

b:上部颈椎显影正常,而下部颈椎呈现双凸、双边、双凹现象;或下部正常而上部有类似的变化,表示其交界部有旋转现象。

c:颈椎的一个或两个脊椎显影正常,而其部分有双凸、双凹、双边现象,表示显影正常的颈椎有旋转现象,如全部颈脊椎的后部呈现双凸、双凹、双边现象,则为投照不当的原因,无临床意义。

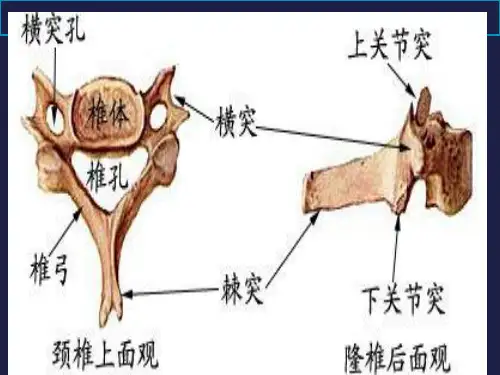

颈椎病解剖经典影像可别弄错了!颈椎的解剖学特点1、环椎前结节(1)、前弓、齿凹(2)两侧为侧块、侧块上面有上关节凹(5)与枕骨形成关节、下面有下关节面(4) 与枢椎形成关节、后弓(6)、后结节(7)、两侧块外后的横突中间有横突孔(8),走行椎动脉。

2、枢椎齿状突(5)前关节面与环椎齿凹形成环齿关节;齿突后关节面与环椎后韧带相连;无上关节突,两侧的上关节面(9)与环椎的下关节面相连形成关节。

张口前后位显示的正常环枢关节3、椎弓根下部颈椎的椎弓根倾向于前后走向,而向上则逐渐倾向于横行,故椎间孔和横突距椎体侧后缘较近。

正位片下部椎弓根呈“0”形,而越向上越不清楚。

4、横突走向:由椎体侧缘和椎弓根外前缘走向外前方。

横突孔:位于横突根部,距椎体侧缘(钩突)较近,其内有椎动脉、椎静脉和神经穿行。

横突沟:位于横突上缘,有神经通过此沟。

前/后结节:位于横突末端横突沟的前后方。

5、棘突除C7的棘突外,其他棘突分叉,且叉的大小不对称。

6、椎间孔因颈椎椎弓根斜向外后方,故其椎间孔在50°斜位上显示清楚,呈纵径大于横径的卵圆形(占90%),一般纵径约等于同椎体的3/5,横径相当于纵径的2/3,少数呈圆形。

有时因位置或中心线的关系,椎间孔可以由上向下依次增大或变小,无病理意义。

环/枢椎不构成椎间孔。

穿行于椎间孔的神经根约占椎间孔内径的1/2,故一般情况下纵径轻度变小不产生临床症状,而横径变小则可以产生明显的临床症状。

上下小关节突显示光滑,无变尖或肥大硬化,关节间隙清楚。

钩椎关节在椎间孔前下方。

椎间孔的构成:上为上位颈椎椎弓根的下切迹;下为下位椎弓根的上切迹;前有钩椎关节;后有上/下关节突。

因钩椎关节和上下关节突最容易增生,所以椎间孔往往是横径变小。

多排CT图像重建显示椎间孔7、钩椎关节又称钩突关节、椎体半关节、弓体关节、Luschka氏关节为后天逐渐形成的滑膜关节,至青春期发育完整。

钩椎关节是一个不完整的滑膜关节,关节囊的一部分由纤维环组成。