(新)24课国民党政权的崩溃

- 格式:ppt

- 大小:14.70 MB

- 文档页数:44

第24课国民党政权的崩溃教学设计【特别提示】导学案只是老师教学的一个辅助,千万不能完全一成不变地依据导学案来教学,如果机械使用导学案,课堂教学过程将毫无生气,也不会起到好的教学效果。

【参考答案】第24课国民党政权的崩溃【认定目标】(心中有目标,你就会走向成功!)1.掌握辽沈战役、淮海战役、平津战役、渡江战役和国民党政权的覆灭;2.分析说明人民解放战争迅速胜利的主要原因。

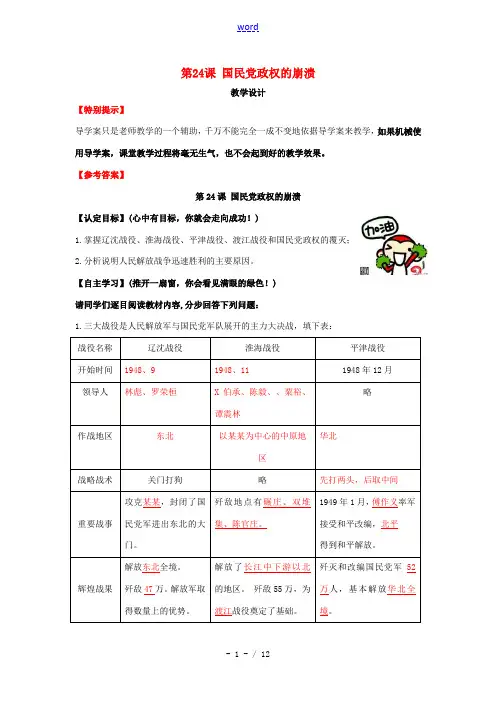

【自主学习】(推开一扇窗,你会看见满眼的绿色!)请同学们逐目阅读教材内容,分步回答下列问题:1.三大战役是人民解放军与国民党军队展开的主力大决战,填下表:战役名称辽沈战役淮海战役平津战役开始时间1948、9 1948、11 1948年12月领导人林彪、罗荣桓X伯承、陈毅、、粟裕、谭震林略作战地区东北以某某为中心的中原地区华北战略战术关门打狗略先打两头,后取中间重要战事攻克某某,封闭了国民党军进出东北的大门。

歼敌地点有碾庄、双堆集、陈官庄。

1949年1月,傅作义率军接受和平改编,北平得到和平解放。

辉煌战果解放东北全境。

歼敌47万。

解放军取得数量上的优势。

解放了长江中下游以北的地区。

歼敌55万,为渡江战役奠定了基础。

歼灭和改编国民党军52万人,基本解放华北全境。

重大意义 三大战役共消灭国民党军队150多万人,基本歼灭了国民党军队的主力,大大加速了解放战争在全国胜利的进程。

【共同探究】(不依附,不从众,让思考成为习惯!)提示:以下几个题目可以先让学生讨论,或者老师提示着让学生讨论,学生能说几条算几条。

不要直接给学生答案。

1.解放军同国民党军的战略决战为什么首先在东北战场展开?请参考下面几句话:在东北战场解放军兵力占优,是全国五大战场兵力超过国民党军队的唯一战场;东北敌军孤立分散,所占地区狭小,补给困难,或战或守战略意图未定;人民解放军在东北建立了广阔的根据地,支援战争的物质力量雄厚等等。

2.为什么北平的解放能采取和平方式?请参考下面几句话:(1)中共中央出于新中国定都北平的想法,非常希望和平解放北平。

第24课国民党政权的崩溃教学目标知识与能力在学习三大战役和渡江战役的基础上,能够列举这些战役,并通过读图描述国共双方主力作战的战况。

通过了解国民党政权覆灭的史实,正确计算南京国民党政权存在的时间。

过程与方法学习用图示的方法.描述人民解放战争转折阶段的战略态势、建立时间和空间概念。

在老师的帮助下,学生回顾人民解放战争的有关情况,说明人民解放战争迅速取胜的原因,初步学会从多角度联系问题和归纳综合问题的能力。

将本课与“南京国民政府的建立”一目相联系,让学生计算南京国民党政权存在的时间。

情感态度与价值观三大战役是战略决战,它的胜利不仅预示着解放战争的胜利,而且也预示着人民的胜利。

通过这些史实,使学生认识到中国共产党是中国人民利益的忠实代表,培养学生热爱中国共产党、热爱广大人民的情感。

重点难点重点为辽沈战役、淮海战役、平津战役、渡江战役、国民党政权覆灭;难点为三大战役的战略战术。

教学过程使用图示法进行教学,给学生直观形象的感受,以增强教学效果。

当时人民解放军同国民党军队进行战略决战的时机已经成熟。

引导学生联系前几节课所学内容并结合教材的第一段小字部分,让学生自己概括。

[“关门打狗”决战东北]先向学生简单介绍三大战役首先从东北打响的原因。

接着挂出“三大战役示意图”引导学生结合一些问题,仔细观察地图,看看锦州位于东北的什么位置”“辽沈战役为什么最先攻打锦州”“辽沈战役的胜利结束有何重要意义”,并阅读教材有关内容,了解战况。

[大军合力战淮海]本目讲清三个问题:一是结合教材中的插图“中共淮海战役总前委领导成员”合影让学生说出总前委领导人员。

二是了解淮海战役战况。

在课堂上给学生一定时间来阅读教材,然后让学生在挂图上找出“碾庄”“双堆集”“陈官庄”三个地名的位置,并通过挂图简单描述淮海战役的情况三是人民群众积极支持淮海战役。

教师通过引用陈毅所讲的“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的”来让学生谈谈对这句话的理解。

导学案第24课国民党政权的崩溃学习目标了解三大战役、渡江战役和国民党政权覆灭的史实,比较分析国共两党军队强弱的发展变化,得出国民党政权覆灭和解放战争迅速胜利是历史发展的必然。

目的在于培养学生从多角度联系问题和归纳综合问题的历史思维能力。

学法指导教师通过对教材、教学环境、学生学情等因素的分析,充分利用可开发的资源,精心设计多媒体课件以辅助课堂教学。

将全班同学分成四个小组(辽沈战役小组、淮海战役小组、平津战役小组、渡江战役小组),分别准备各路野战军的资料,让学生通过查找资料、个人展示和小组合作探究等多种学习形式成为课堂教学的主体。

学习重点三大战役、渡江战役和国民党政权的覆灭。

学习难点中国共产党迅速取得人民解放战争胜利的原因。

探究学习导语中国人民解放军首战东北是英明决策,有利于掌控战争的全局;淮海战役直接威胁到了国民党统治的心脏地区;平津战役基本上解放了华北全境;渡江战役直捣南京,国民党统治覆灭。

人民解放战争以胜利而告终。

探究:请辽沈战役小组同学指出东北的地理位置,然后阅读思考:首战东北的智慧所在?同时根据收集的资料进行整理归纳,再由一名同学代表发言,其他同学做补充,另三组同学可以提出异议。

点拨:我军超过敌军兵力,且能利用东北工业支援。

敌人物资来源困难,又撤守不定。

解放东北后,获得了战略总后方,并可挥师南下。

若守战华北,将受华北华东之敌夹击;若首战华东,则东北敌军将南撤关内,实现战略收缩。

演示:辽沈战役流动示意图:(1)1948年9月12日至10月9日,解放锦州与长春;(2)10月19日至28日,主要围歼廖耀湘兵团;(3)10月29日至11月2日,解放沈阳、营口。

领悟:“关门打狗,各个击破”的战略战术:位于东北西南的锦州是联结东北和华北的咽喉,也是东北国民党防御体系的要害所在。

一旦先拿下锦州,便可切断东北敌军撤向山海关的退路。

人民解放军攻取了锦州,就关闭国民党军队出入东北的大门,对长春等地的守敌形成了“关门打狗”之势,为各个击破被围困的敌人创造良好的战略态势。

第24课国民党政权的崩溃教学目标:知识与能力:了解三大战役、渡江战役和国民党政权覆灭的史实,比较分析国共两党军队强弱的发展变化,得出国民党政权覆灭和解放战争迅速胜利是历史发展的必然。

目的在于培养学生从多角度联系问题和归纳综合问题的历史思维能力。

过程与方法:通过多媒体视频资料,生动呈现四次主要战役的详情,教师指导学生看图并讲述各个战役的主要过程,锻炼学生归纳概括的能力和语言表达的能力。

情感态度与价值观:体会三大战役是战略决战,它的胜利不仅预示着解放战争的胜利,而且也预示着人民的胜利;感受共产党的聪明智慧和英明决策,认识人民群众是历史的缔造者;培养热爱党、热爱人民的思想情感。

教学重点:三大战役、渡江战役和国民党政权的覆灭。

教学难点:中国共产党迅速取得人民解放战争胜利的原因。

教学课时:1课时教学过程:一.预习反馈,明确目标:(一)预习反馈:1.1948年9月,_____、______指挥的东北野战军百万大军,发起辽沈战役。

10月,解放军攻克_____,封闭了国民党军进出东北的大门。

辽沈战役歼灭敌军47万人。

人民解放军对国民党军队第一次取得了_____上得优势。

2.1948年11月,刘伯承、、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林等统一指挥________和_________,在以_______为中心的广大地区,发起规模空前的__________战役。

这次战役使__________地区获得解放,为解放军渡江作战奠定了基础。

3.淮海战役胜利发展之际,东北野战军与_______联合发起平津战役。

_______年____月______日,北京和平解放。

平津战役基本上解放了____全境。

4.1949年4月21日,毛泽东,______向人民解放军全军发布向全国进军的命令。

在长江北岸严阵以待的解放军百万雄师,从西起江西_____,东到江苏_____500多千米的战线上,分三路强渡长江。

23日,解放军占领______,宣布国民党政权的覆灭。

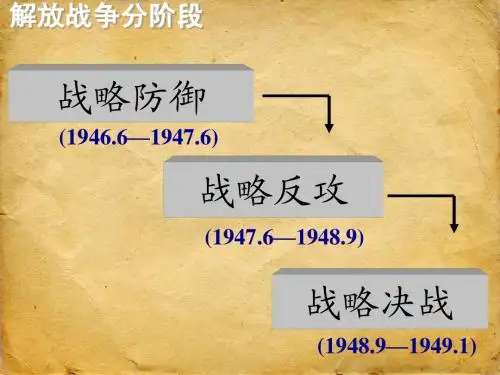

第24课国民党政权的崩溃[教材内容]本课讲述了1948年9月至1949年1月人民解放战争进入决战阶段历史,再现的是辽沈战役、淮海战役、平津战役和渡江战役的基本情况和历史画面。

此前,经过战略防御、战略进攻两个阶段,1948年9月解放战争进入了战略决战阶段。

解放军在党中央英明领导下,先后进行了辽沈战役、淮海战役、平津战役,基本消灭了国民党军队主力,国民党军队再也无力抵挡人民解放军的进攻,从而大大加速了人民解放战争的进程。

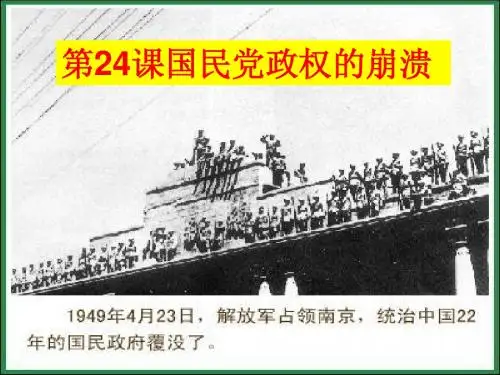

1949年4月,人民解放军进行了渡江战役,一举摧毁了国民党的长江防线,粉碎了国民党妄图“国共划江而治”的图谋。

4月23日人民解放军解放南京,标志着蒋家王朝的覆灭,国民党政权的彻底垮台。

[教学目标]1、知识与技能:要求学生掌握三大战役、渡江战役及南京解放等基本史实;通过对国共两党军队强弱的发展演变进行分析,归纳出蒋家王朝的覆灭是历史的必然,分析得出解放战争迅速胜利的主要原因,培养学生通过分析比较历史史实,归纳综合得出结论的历史思维能力。

2、过程与方法:通过讨论等形式,培养学生的思辩能力和合作学习的精神。

通过观看纪录片《大决战》片段,使学生对相关战役的简要过程有直观的认识。

3、情感态度与价值观:三大战役是我军与国民党军队的战略决战。

三大战役的胜利,使国民党军队的主力基本上被消灭,从而大大加速了全国的解放。

三大战役的胜利表明,党中央的决策和战略指挥是无比英明正确的。

重点:辽沈战役、淮海战役、平津战役和渡江战役。

难点:对于兵力和武器装备等方面占有绝对优势的国民党军队迅速失败原因的认识。

渡江战役捍卫了领土主权的独立和完整,维护了祖国的统一的历史作用的认识。

[教学方法] 讨论与探究法、情景再现法等[教学准备] 剪辑纪录片《战略大决战》四个片段[教研重点] 在历史课多媒体教学中,如何让学生在观看影片过程中既能掌握基本的历史知识,同时又能较好去感受真实、鲜活的历史,以培养起强烈的爱国主义情感呢?[教学过程]一、复习导入1、蒋介石何时发动内战?(1946年6月)2、头一年里,战况如何?(敌人对中原解放区、陕甘宁解放区、山东解放区等地发动进攻,战场主要在解放区内,战略上,敌人进攻,我方防守。

第24课国民党政权的崩溃乐进队【课程标准】列举辽沈、淮海、平津三大战役和渡江战役,说明人民解放战争迅速取得胜利的主要原因。

重点:难点:一、课堂导入:以“人民解放战争浮雕”导入新课二、讲授新课1、同学们用两分钟的时间自由朗诵教材前三个子目的内容,熟悉内容。

2、运用小组竞赛学习描述三大战役战况3、三大战役战略示意图(学生上台描述,教师讲解)营口4、教师对三大战役做一个简要的归纳5、让学生讲述自己知道的关于三大战役的一些军事上的小故事引导学生对三大战役的军事上的智慧进行思考让学生做一个小小的军事家,解决以下问题问题(1)、辽沈战役为何先打锦州?(2)、为什么先淮海战役后平津战役?(3)、北平为什么获得和平解放?6、老师来讲解问题,接下来总结三大战役7、利用国共和谈过渡到渡江战役,老师配合图片讲解分析渡江战役是必然的。

8、让学生细看解放军横渡长江的图,知道人民解放军渡江时所用船只的简陋,如此落后的船,却能快速度过长江,可见国民党政权离奔溃是必然的。

9、引用毛泽东的七律诗,对南京解放进行讲解10、学生用他们所了解的知识和所查到的资料,小组讨论“为什么解放军能在如此短的时间内赢得这场战争的胜利”(讨论时间为2分钟)11、人民解放战争迅速取得胜利的主要原因:(重难点)A.从国民党方面说:①政治孤立、失去民心。

②经济崩溃、物价暴涨。

③军队厌战、士气低落。

④贪官横行、统治腐败。

⑤美援断绝、蒋桂分裂。

B.从共产党方面说:①有马克思主义毛泽东思想的指导,走经过新民主主义向社会主义发展的道路。

②有广大工农群众的支持。

③有一支人民的革命军队,坚持武装斗争。

④组成了一个广泛的统一战线,团结了一切可以团结的力量,共同奋斗。

教师综合国共两党的原因,得出结论:得民心者,得天下;失民心者,失天下的结论12、讲评课前布置的作业—国共两党关系的演变,出示表格,问学生的感想,从而得出“合则两利,分则两伤”的结论。

13、对本课知识进行梳理,对知识进行巩固和强化。

第24课《国民党政权的崩溃》教学设计一、教学目标1、知识技能目标:要求学生掌握三大战役、渡江战役及南京解放等基本史实;通过对国共两党军队强弱发展演变进行分析,归纳出蒋家王朝的覆灭是历史的必然,分析得出解放战争迅速胜利的主要原因,培养学生通过分析比较历史史实,归纳综合得出结论的历史思维能力。

2、过程与方法通过自主合作探究法,培养学生的思辩能力和合作学习的精神;利用多媒体展现相关战役地图,培养学生观察地图的能力;通过情景再现法,使学生对相关战役的简要过程有直观的认识;学习用图示的方法,描述人民解放战争的有关情况,说明人民解放战争迅速取胜的原因,初步学会从多角度联系问题和归纳综合问题的能力。

3、情感、态度和价值观目标:三大战役是我军与国民党军队的战略决战。

三大战役的胜利,使国民党军队的主力基本上被消灭,从而大大加速了全国的解放。

三大战役的胜利表明,党中央的决策和战略指挥是无比英明正确的。

二、教学重点、难点:重点:辽沈战役、淮海战役、平津战役和渡江战役、国民党政权覆灭。

难点:三大战役的战略战术。

三、教学过程:四、板书设计第24课国民党政权的崩溃1、三大战役:辽沈战役:(1948.9―1949.1)淮海战役:平津战役:2、渡江战役:民党政权覆灭(1949年4月23日)五、教学反思:通过本节课的教学,让我认识到1、现代化的教育技术手段在历史教学中合理科学的运用,可以激发学生学习兴趣,有效的提高课堂效率;2、学生是学习的主体,应该采取一切方法让学生积极主动的去研究、去探索;3、本节课留给学生思考、讨论、研究的时间太少,所以学生合作、交流的不够充分,不少同学有发言的愿望由于时间关系没能如愿。