大学有机化学绪论和第一章

- 格式:pdf

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:87

大学有机化学各章重点第一章绪论教学目的:了解有机化合物的定义、特性和研究程序,有机化学发展简史,有机化学的任务和作用。

在无机化学的基础上进一步熟悉价键理论、杂化轨道理论、分子轨道理论、共价键的键参数和分子间作用力。

掌握分子间作用力与有机化合物熔点、沸点、相对密度、溶解度等物理性质之间的关系。

熟悉有机化合物的分类,有机反应试剂的种类、有机反应及反应历程的类型。

掌握有机化合物的结构与性质之间的内在联系。

教学重点、难点:本章重点是有机化学的研究对象与任务;共价键理论;共价键断裂方式和有机反应类型。

难点是共价键理论。

教学内容:一、有机化学的发生和发展及研究对象二、有机化合物中的化学键与分子结构1、共价键理论:价键理论、分子轨道理论、杂化轨道理论、σ键和π键的电子结构及其反应性能。

2、共价键的参数:键长、键角、键能、元素的电负性和键的极性。

3、分子间力及有机化合物的一般特点4、共价键断裂方式和有机反应类型三、研究有机化合物的一般方法:分离提纯、分子式的确定、构造式的确定。

四、有机化合物的分类:按碳胳分类;按官能团分类。

第二章饱和烃(烷烃)教学目的:掌握烷烃的命名、结构及其表示方法、构象、化学性质。

了解烷烃的同系列和同分异构,物理性质等。

教学重点、难点:本章重点是烷烃的结构、构象及化学性质。

难点是烷烃的构象及构象分析。

教学内容:一、有机化合物的几种命名方法。

二、烷烃的命名:系统命名法、普通命名法。

三、烷烃的结构和性质:1、烷烃的结构特点及同分异构:碳原子的正四面体概念、烷烃结构的表示方法。

2、烷烃的构象:乙烷、正丁烷的构象;透视式、楔线式及投影式的变换。

3、物理性质4、化学性质:氧化、卤代,自由基反应机理(链反应,游离基及其稳定性)。

四、自然界的烷烃第三章不饱和烃教学目的:掌握烯烃、炔烃的结构、异构及命名,化学性质,马氏规则,共轭二烯烃的分子结构、化学性质。

了解烯烃、炔烃的物理性质、亲电加成反应历程(溴钅翁离子、碳正离子及其稳定性)、异戊二烯和橡胶。

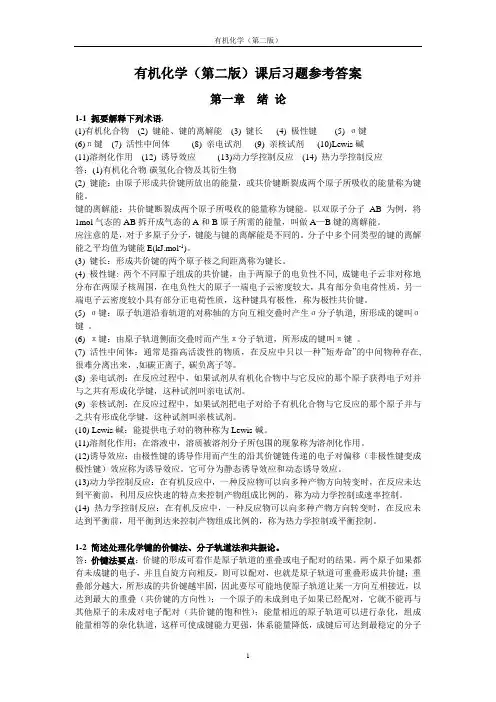

有机化学(第二版)课后习题参考答案第一章绪论1-1 扼要解释下列术语.(1)有机化合物(2) 键能、键的离解能(3) 键长(4) 极性键(5) σ键(6)π键(7) 活性中间体(8) 亲电试剂(9) 亲核试剂(10)Lewis碱(11)溶剂化作用(12) 诱导效应(13)动力学控制反应(14) 热力学控制反应答:(1)有机化合物-碳氢化合物及其衍生物(2) 键能:由原子形成共价键所放出的能量,或共价键断裂成两个原子所吸收的能量称为键能。

键的离解能:共价键断裂成两个原子所吸收的能量称为键能。

以双原子分子AB为例,将1mol气态的AB拆开成气态的A和B原子所需的能量,叫做A—B键的离解能。

应注意的是,对于多原子分子,键能与键的离解能是不同的。

分子中多个同类型的键的离解能之平均值为键能E(kJ.mol-1)。

(3) 键长:形成共价键的两个原子核之间距离称为键长。

(4) 极性键: 两个不同原子组成的共价键,由于两原子的电负性不同, 成键电子云非对称地分布在两原子核周围,在电负性大的原子一端电子云密度较大,具有部分负电荷性质,另一端电子云密度较小具有部分正电荷性质,这种键具有极性,称为极性共价键。

(5) σ键:原子轨道沿着轨道的对称轴的方向互相交叠时产生σ分子轨道, 所形成的键叫σ键。

(6) π键:由原子轨道侧面交叠时而产生π分子轨道,所形成的键叫π键。

(7) 活性中间体:通常是指高活泼性的物质,在反应中只以一种”短寿命”的中间物种存在,很难分离出来,,如碳正离子, 碳负离子等。

(8) 亲电试剂:在反应过程中,如果试剂从有机化合物中与它反应的那个原子获得电子对并与之共有形成化学键,这种试剂叫亲电试剂。

(9) 亲核试剂:在反应过程中,如果试剂把电子对给予有机化合物与它反应的那个原子并与之共有形成化学键,这种试剂叫亲核试剂。

(10) Lewis碱:能提供电子对的物种称为Lewis碱。

(11)溶剂化作用:在溶液中,溶质被溶剂分子所包围的现象称为溶剂化作用。

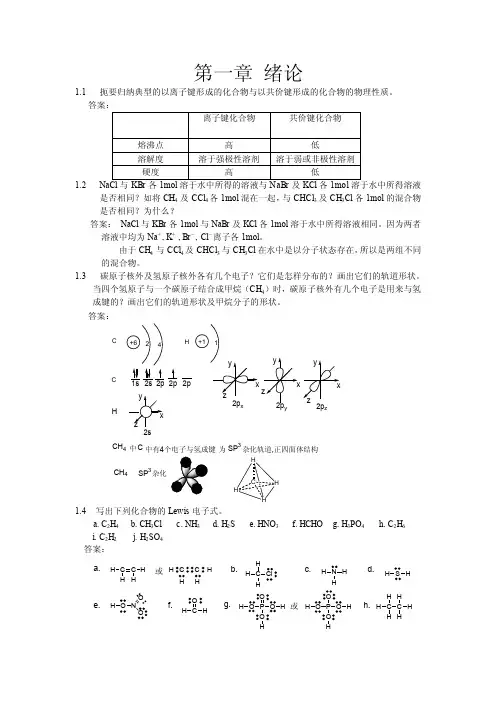

第一章 绪论1.1 扼要归纳典型的以离子键形成的化合物与以共价键形成的化合物的物理性质。

1.2是否相同?如将CH 4 及CCl 4各1mol 混在一起,与CHCl 3及CH 3Cl 各1mol 的混合物是否相同?为什么?答案: NaCl 与KBr 各1mol 与NaBr 及KCl 各1mol 溶于水中所得溶液相同。

因为两者溶液中均为Na + , K + , Br -, Cl -离子各1mol 。

由于CH 4 与CCl 4及CHCl 3与CH 3Cl 在水中是以分子状态存在,所以是两组不同的混合物。

1.3 碳原子核外及氢原子核外各有几个电子?它们是怎样分布的?画出它们的轨道形状。

当四个氢原子与一个碳原子结合成甲烷(CH 4)时,碳原子核外有几个电子是用来与氢成键的?画出它们的轨道形状及甲烷分子的形状。

答案:C+624HCCH 4中C 中有4个电子与氢成键为SP 3杂化轨道,正四面体结构CH 4SP 3杂化2p y2p z2p x2sH1.4 写出下列化合物的Lewis 电子式。

a. C 2H 4b. CH 3Clc. NH 3d. H 2Se. HNO 3f. HCHOg. H 3PO 4h. C 2H 6i. C 2H 2 j. H 2SO 4 答案:a.C C H H H HCC HH HH或 b.H C H H c.H N HHd.H S He.H O NO f.O C H Hg.O P O O H H Hh.H C C HHH H HO P O O H HH或i.H C C Hj.O S O HH OH H或1.5 下列各化合物哪个有偶极矩?画出其方向。

a. I 2b. CH 2Cl 2c. HBrd. CHCl 3e. CH 3OHf. CH 3OCH 3 答案:b.ClClc.HBrd.HCe.H 3COHH 3COCH 3f.1.6 根据S 与O 的电负性差别,H 2O 与H 2S 相比,哪个有较强的偶极-偶极作用力或氢键?答案:电负性 O > S , H 2O 与H 2S 相比,H 2O 有较强的偶极作用及氢键。

有机化学复习提纲《有机化学》(第四版)第一章绪论1、有机化合物的定义。

2、碳原子的SP、SP2、SP3杂化轨道的杂化原理和共价键的构成方式。

3、诱导效应的概念。

4、酸碱的概念。

第二章饱和烃:烷烃和环烷烃1、烷烃的命名。

脂环烃、桥环烃、螺环烃的命名方法。

2、环烷烃的环结构与稳定性的关系。

3、取代环已烷的稳定构象。

4、烷烃的卤代反应历程(自由基型取代反应历程)。

5、烷烃的卤代反应取向与自由基的稳定性。

6、脂环烃的取代反应。

7、脂环烃的环的大小与开环加成活性关系。

8、取代环丙烷的开环加成规律。

9、环烯烃的π键加成与α-氢的卤代反应区别。

第三章不饱和烃:烯烃和炔烃1、碳-碳双键、碳-碳三键的组成。

2、π键的特性。

3、烯烃、炔烃的命名;烯烃的Z,E-命名法,烯炔的命名。

4、烯烃、炔烃的加氢催化原理及其烯烃、炔烃的加氢反应活性比较。

5、炔烃的部份加氢——注意区分顺位部分加氢和反位部分加氢的条件或试剂。

6、何谓亲电加成?(烯烃中被亲电试剂进攻的不饱和碳上电子密度越高,亲电加成活性越大)7、烯烃、炔烃可以与哪些试剂进行亲电加成,这些加成有哪些应用。

8、烯烃亲电加成反应机理。

9、亲电加成反应规律(MalKovniKov规律)。

10、烯烃、炔烃与HBr的过氧化物效应加成及其规律。

(惟一只有溴化氢才能与烯烃、炔烃存在过氧化物效应,其它卤化氢不存在过氧化物效应。

)11、烯烃亲电加成与炔烃亲电加成活性的比较。

12、不同结构的烯烃亲电加成活性的比较——不饱和碳上电子密度越高的烯烃或越容易生成稳定碳正离子的烯烃,亲电加成反应的活性越大。

13、碳正离子的结构和碳正离子的稳定性之间的关系——正电荷越分散,碳正离子就越稳定。

14、烯烃经硼氢化—氧化水解在合成醇上的应用;炔烃经硼氢化—氧化水解在合成醛或酮上的应用。

15、碳-碳双键的α-碳上有支链的烯烃与卤化氢加成时的重排反应。

(P88)16、烯烃与次卤酸加成及加成规律。

炔烃与水加成及重排产物。

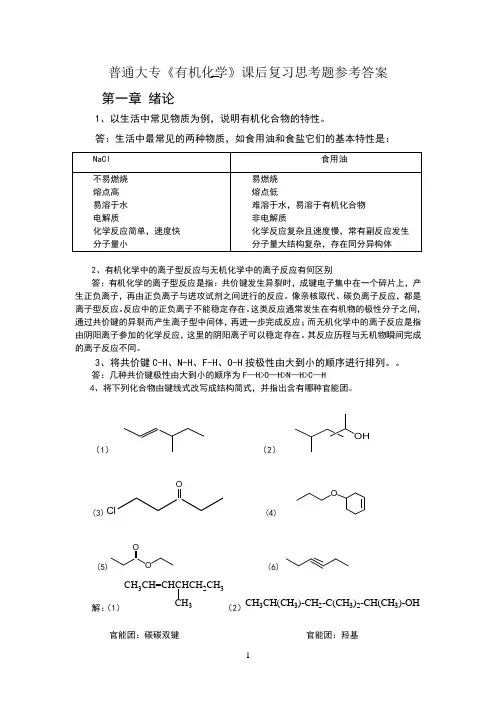

普通大专《有机化学》课后复习思考题参考答案 第一章 绪论1、以生活中常见物质为例,说明有机化合物的特性。

答:生活中最常见的两种物质,如食用油和食盐它们的基本特性是:2、有机化学中的离子型反应与无机化学中的离子反应有何区别答:有机化学的离子型反应是指:共价键发生异裂时,成键电子集中在一个碎片上,产生正负离子,再由正负离子与进攻试剂之间进行的反应。

像亲核取代、碳负离子反应,都是离子型反应。

反应中的正负离子不能稳定存在。

这类反应通常发生在有机物的极性分子之间,通过共价键的异裂而产生离子型中间体,再进一步完成反应;而无机化学中的离子反应是指由阴阳离子参加的化学反应,这里的阴阳离子可以稳定存在。

其反应历程与无机物瞬间完成的离子反应不同。

3、将共价键C-H 、N-H 、F-H 、O-H 按极性由大到小的顺序进行排列。

答:几种共价键极性由大到小的顺序为F —H>O —H>N —H>C —H4、将下列化合物由键线式改写成结构简式,并指出含有哪种官能团。

(1) (2) OH(3)Cl O(4) O(5)OO(6)解:(1)CH 3CH=CHCHCH 2CH 33(2)CH 3CH(CH 3)-CH 2-C(CH 3)2-CH(CH 3)-OH官能团:碳碳双键 官能团:羟基(3)CH 2ClCH 2CCH 2CH 3O(4)CH 3CH 2CH 2-O-官能团:羰基、卤原子 官能团:醚键、碳碳双键(5)CH 3CH 2-C-O-CH 2CH 3(6)CH 3CH 2CCCH 2CH 3官能团:酯基 官能团:碳碳叁键5、甲醚(CH 3-O-CH 3)分子中,两个O-C 键的夹角为110043/。

甲醚是否为极性分子若是,用表示偶极矩的方向。

答:甲醚是极性分子。

用偶极矩表示如下:6、计算:(1)C 5H 12 (2)C 4H 10O 中各元素的百分含量。

解:(1)12*5%100%12*512C =*+=% 12%*100%16.7%12*512H ==+ (2)12*4%*100%64.9%12*41016C ==++ 10%*100%13.5%12*41016H ==++16%*100%21.6%12*41016O ==++7、某化合物的分子量为88,含碳%、含氢%、含氧%。

第1章绪论一、有机化学和有机化合物人类对有机化合物(organic compound)的认识,最初主要基于实用的目的。

例如,用谷物酿酒和食醋;从植物中提取染料、香料和药物等。

到18世纪末,已经得到了一系列纯粹的化合物,例如酒石酸、柠檬酸、乳酸、苹果酸等。

这些从动植物来源得到的化合物具有许多共同的性质,但与当时从矿物来源得到的化合物相比,则有明显的区别。

由于受到生产力水平的限制,在18世纪末到19世纪初,曾认为这些化合物是由动植物有机体内的“生命力”影响而形成的,故有别于从没有生命的矿物中得到的化合物。

将前者称为有机化合物,后者称为无机化合物。

“生命力”学说曾一度阻碍了有机化学的发展,尤其是减缓了有机合成的前进步伐。

给予“生命力”学说的第一次沉重打击是1928年德国年轻的化学家乌勒(Friedrich Wöhler,1802~1882)首次从无机化合物氰酸铵合成了有机化合物尿素,这也是有机合成的开端。

NH4OCN-→NH2CONH2氰酸铵尿素尿素的人工合成,突破了无机化合物与有机化合物之间的绝对界限,不仅动摇了“生命力”学说的基础,开创了有机合成的道路,而且启迪了人们的哲学思想,有助于生命科学的发展。

德国化学家拜尔(Adolf von Beyer,1835~1917)与他人合作,1870年首次合成了靛蓝。

由于他对靛蓝及其衍生物的深入研究而荣获1905年诺贝尔化学奖。

与此同时,人们又合成了大量的有机化合物。

至此,“生命力”学说彻底破产了。

此后,人们还合成了成千上万种与日常生活密切相关的染料、药品、香料、炸药等有机物。

在一个“老的自然界”旁,再放上一个远远超过它的“新的自然界”。

这也是为什么要将有机化学(organic chemistry)单独作为一个化学分支的原因之一。

因此,有机化学是直到18世纪末才开始发展起来的一门科学。

在19世纪初期,由于测定物质组成的方法的建立和发展,在测定许多有机化合物的组成时发现,它们都含有碳,是碳的化合物。

第一章绪论习题参考答案1.什么是有机化合物?它有那些特性?有机化合物是指碳氢化合物及其衍生物。

有机化合物的特性:1、数目众多、结构复杂;2、易燃;3、熔沸点较低3、难溶于水,易溶于有机溶剂;4.反应慢、副反应多。

2.什么是σ键和π键?沿着轨道对称轴方向重叠形成的键叫σ键。

其特点为电子云可以到达最大程度的重叠,所以比较牢固。

另外σ键旋转时不会破坏电子云的重叠,所以σ键可以沿对称轴自由旋转。

P轨道“肩并肩”平行重叠形成的共价键叫π键,其特点为电子云重叠程度小,键能低;电子云分布呈块状分布于σ键所在平面的上下,受核的束缚小,易受极化;成键的两个原子不能沿键轴自由旋转。

3.指出以下化合物所含的官能团名称:(1) (2) (3) (4) (5)NO2CH3CH3H3C CCH3CH3CH2Cl OH苯环、硝基苯环卤代烃酚环烯(6) (7) (8) 〔9〕O CHO NH2OH环酮环醛苯环、胺环、醇4.根据键能的数据,当乙烷分子受热裂解时,那一个共价键首先破裂?为什么?这个过程是吸热还是放热?乙烷分子受热裂解时,分子中的碳碳首先破裂,因为C—C键能为376 KJ·mol-1,而C—H 键能为439 KJ·mol-1。

这个过程是吸热。

5.指出以下各化合物分子中碳原子的杂化状态:〔1〕〔2〕〔3〕H3C CH CHCHO sp3sp2sp2sp2CH3sp3CH CH2sp2sp2苯环上的碳原子是sp2 杂化环己烷上的碳原子是sp3杂化〔4〕〔5〕〔6〕HC CCH2CH CH2sp3sp sp sp2sp2H2C C CHCH3sp2sp sp2sp3H3C COOHsp3sp2第二章烷烃习题参考答案1.解:〔1〕CH3CH2CHCH2CH2CH2CH3CH2CH3〔2〕CH3CCH2CHCH3CH3CH3CH3〔3〕CH3CH2CH2CHCHCH2CH2CH3CH3CH2CH3〔4〕CH3CH2CCHCHCH2CH2CH3CH2CH3CH(CH3)2H3CCH2CH2CH32.解:〔1〕 2,3-二甲基辛烷〔2〕 2,7-二甲基-4-乙基壬烷 〔3〕 3,6-二甲基壬烷 3.解:〔1〕C CH 3CH 3H 3C CH 3(2) CH 3CHCH 2CH 3CH 3〔3)CH 3CH 2CH 2CH 2CH 34.解:〔1〕CH 3CH 2CH 2CH 2CH(CH 3)2,(CH 3)2CHCH 2CH(CH 3)2,CH 3CH 2CHCHCH 3CH 3CH 3,H 3C C HC CH 3H 3H 3CCH 3〔2〕CH 3CH 2CH 2CHCH 3CH 3,CH 3CH 2CHCH 2CH 3CH 3〔3〕H 3C C HC CH 3H 3H 3CCH 35.解:〔1〕CH 2CH 2CH 3,CH 2CH 2CH 3〔 正戊烷绕C 1-C 2σ键旋转产生的交叉式和重叠式构象〕〔2〕C 2H 5H 3C ,C 2H 5CH 3,C 2H 5CH 3,C 2H 5CH 3〔正戊烷绕C 2-C 3σ键旋转产生的全重叠式、邻位交叉式、部分重叠式、对位交叉式构象〕〔3〕CH 3C 2H 5,CH 3C 2H 5〔异戊烷绕C 1-C 2σ键旋转产生的交叉式和重叠式构象〕〔4〕H 3CCH 3CH 3H 3C CH 3CH 3H 3C CH 3H 3CH 3CCH 3CH 3〔异戊烷绕C 2-C 3σ键旋转产生的全重叠式、邻位交叉式、部分重叠式、对位交叉式构象〕 〔5〕CH(CH 3)2CH(CH 3)2〔异戊烷绕C 3-C 4σ键旋转产生的交叉式和重叠式构象〕 〔6〕H 3CCH 3H 3CCH 3CH 3H 3C〔新戊烷绕C 1-C 2σ键旋转产生的交叉式和重叠式构象〕 6.解:〔3〕>〔2〕>〔4〕>〔1〕 7.解: 1°H =12;2°H =0;3°H =0 8.解:FF FF9.解:CH 310.解: 链引发:Cl 2hvCl ·+Cl ·链增长:Cl ·+CH 3CH 3CH 3CH 2·+HCl Cl 2+CH 3CH 2·Cl ·+CH 3CH 2Cl 链终止:Cl ·+Cl ·2 Cl ·+CH 3CH 2·3CH 2Cl CH 3CH 2·+CH 3CH 2CH 3CH 2CH 2CH 3第三章 烯烃 炔烃 二烯烃习题参考答案1. 〔1〕5–甲基–1–己烯 〔2〕3–甲基–1–丁炔 〔3〕4–甲基–1,3–戊二烯〔4〕2,7–二甲基–2,7–壬二烯 〔5〕3–乙基–4–己烯–1–炔 〔6〕5–甲基–1,3–环己二烯 〔7〕( Z )–3–甲基 –3–庚烯 〔8〕顺,反–2,4–庚二烯〔或〔2Z,4E 〕–2,4–庚二烯〕 2.CH 3C H CCH(CH 3)2HH 3CH C3)CH 2CH 3CH 3CCl Br C CH 2CH 2CH 3HClHC C C(CH 3)2CH 2CH 2CH 3CH CHH 2C C 2H 5C CH(1)(2)(3)(4)(5)(6)3.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)CH 3CH 3CH 2CH 2COOH + CO 2CH 3CCH 2CH 2CH 3CH 3BrCH 2ClCH 2CF 3CH 3CH CH 3SO 3HCH 3CH CH 3OH COOC 2H 5COOC 2H 5CH 3CH 2CH 2CH 2BrCH 3CH 2CHCCH 3OCuCCCH 34.答案不唯一,只要方法可行都可以。