干旱、洪涝、寒潮灾害

- 格式:pdf

- 大小:143.49 KB

- 文档页数:3

自然灾害有哪些

自然灾害是指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象,

包括干旱、高温、寒潮、洪涝、山洪、台风、龙卷风、冰雹、暴雨、暴雪、地震、海啸、泥石流、沙尘暴、雷电、雷暴、火山喷发等。

人类尽管可以改造大自然,但是大自然的力量是人类无法控制的。

尤

其是地震造成的道路裂缝,洪灾冲垮道路,直接将人类修筑的道路破坏。

房屋建筑是人类耗费大量人力、物力完成的,自然灾害可以轻松地将其毁

于一旦。

自然灾害有时候多重并发,一种灾害的发生还会带着其他次生灾

害产生,比如瘟疫。

自然灾害的破坏力很强,人类应当避免或者减少对地

下资源的过度挖掘,减少人类对自然资源的依赖。

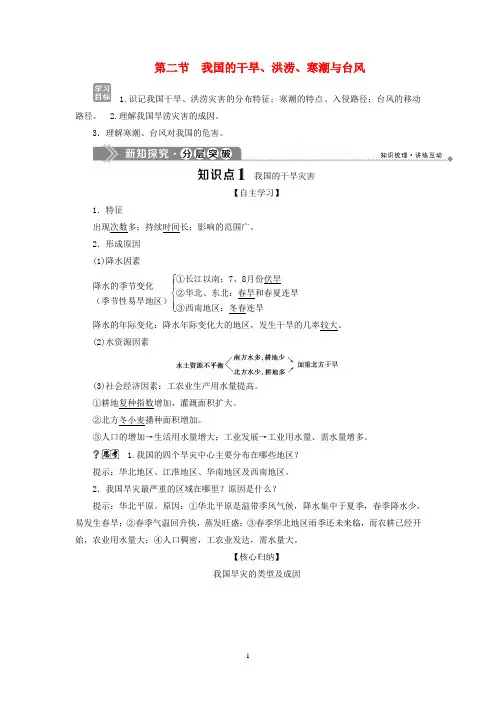

第二节 我国的干旱、洪涝、寒潮与台风1.识记我国干旱、洪涝灾害的分布特征;寒潮的特点、入侵路径;台风的移动路径。

2.理解我国旱涝灾害的成因。

3.理解寒潮、台风对我国的危害。

我国的干旱灾害 【自主学习】1.特征出现次数多;持续时间长;影响的范围广。

2.形成原因 (1)降水因素降水的季节变化(季节性易旱地区)⎩⎪⎨⎪⎧①长江以南:7、8月份伏旱②华北、东北:春旱和春夏连旱③西南地区:冬春连旱降水的年际变化:降水年际变化大的地区,发生干旱的几率较大。

(2)水资源因素(3)社会经济因素:工农业生产用水量提高。

①耕地复种指数增加,灌溉面积扩大。

②北方冬小麦播种面积增加。

③人口的增加→生活用水量增大;工业发展→工业用水量、需水量增多。

1.我国的四个旱灾中心主要分布在哪些地区? 提示:华北地区、江淮地区、华南地区及西南地区。

2.我国旱灾最严重的区域在哪里?原因是什么?提示:华北平原。

原因:①华北平原是温带季风气候,降水集中于夏季,春季降水少,易发生春旱;②春季气温回升快,蒸发旺盛;③春季华北地区雨季还未来临,而农耕已经开始,农业用水量大;④人口稠密,工农业发达,需水量大。

【核心归纳】 我国旱灾的类型及成因旱灾类型旱灾成因自然原因人类活动东北、华北地区春旱为主春季气温回升快,蒸发旺盛,而雨季未到,降水稀少春季正值东北农作物播种期和华北冬小麦生长发育的关键期长江以南伏旱为主7、8月份,雨带北移,该地受副高控制,出现高温晴朗天气,形成“伏旱”作物生长期、水电和城市用水需求量大西南地区冬春连旱为主冬春季,西南气流和北方气流交汇于西南地区的北部、东北部、东部,在那里形成了连续阴雨天气;而该地区处于锋面以西,为旱季无论是该地区东北边缘的低温阴雨天气还是该地区的低温干旱天气,都对农作物的生长影响很大1.利用谚语理解记忆旱灾的区域特点“三天一小干,五天一大旱”——东北夏旱“春雨贵如油”——华北春旱“春旱不算旱,夏旱减一半”——长江地区伏旱2.图解我国四大旱灾地区的成灾原因【跟踪训练】阅读下列材料,回答问题。

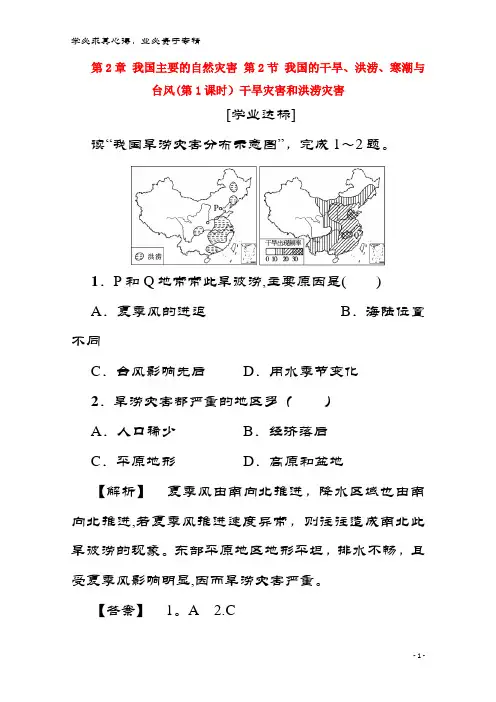

第2章我国主要的自然灾害第2节我国的干旱、洪涝、寒潮与台风(第1课时)干旱灾害和洪涝灾害[学业达标]读“我国旱涝灾害分布示意图”,完成1~2题。

1.P和Q地常常此旱彼涝,主要原因是()A.夏季风的进退B.海陆位置不同C.台风影响先后D.用水季节变化2.旱涝灾害都严重的地区多()A.人口稀少B.经济落后C.平原地形D.高原和盆地【解析】夏季风由南向北推进,降水区域也由南向北推进,若夏季风推进速度异常,则往往造成南北此旱彼涝的现象。

东部平原地区地形平坦,排水不畅,且受夏季风影响明显,因而旱涝灾害严重。

【答案】1。

A 2.C据中国水利部权威人士披露,中国山洪灾害防治区内水土流失面积达169。

8万平方公里,占全国水土流失面积的46.52%,土壤侵蚀类型以水蚀为主,水蚀面积为145。

27万平方公里。

据此回答3~4题。

3.中国是世界上山洪灾害最严重的国家之一,这是由于()①地处东亚季风区②复杂的地形地质条件、独有的地貌特征③人口与水土资源矛盾突出④干旱区面积广大A.①②B.③④C.①②③D.②③④4.中国山洪灾害尤以暴雨型山洪灾害发生最为频繁,危害也最为严重,其主要分布区为() A.西北内陆B.青藏高原C.华北平原D.长江流域【解析】第3题,山洪灾害形成的基本条件,一是地形地质条件复杂,二是降水较多。

第4题,我国长江流域大多地区属亚热带季风气候,夏季降水多且多暴雨,山区面积广大,因此暴雨型山洪灾害频发.【答案】3。

C4。

D5.下图为“我国干旱灾害发生示意图”,结合所学知识,回答下列问题.(1)河南省干旱灾害频数在________以上。

(2)干旱灾害频数大于30的地区有______、________、________(地形区)。

(3)我国干旱灾害严重的地区主要分布在气候比较湿润的季风区,其原因是什么?(4)为减轻旱灾,应采取的措施有哪些?【解析】结合图例可读出河南省的干旱灾害频数在20以上,干旱灾害频数大于30的地区有华北平原、长江中下游平原、珠江三角洲(或华南地区)。

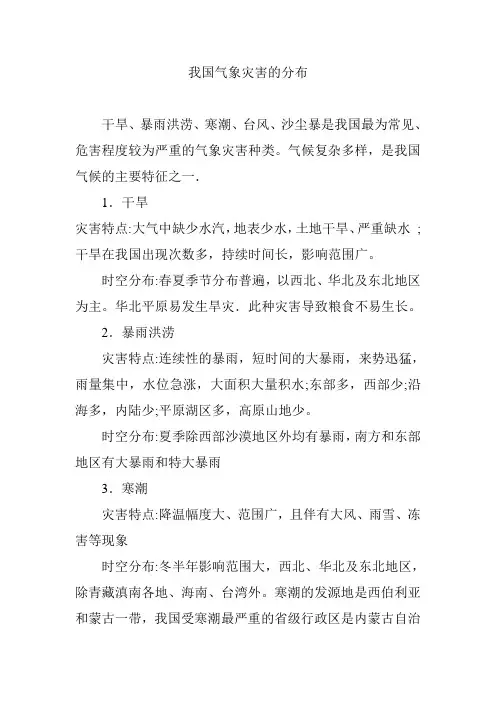

我国气象灾害的分布

干旱、暴雨洪涝、寒潮、台风、沙尘暴是我国最为常见、危害程度较为严重的气象灾害种类。

气候复杂多样,是我国气候的主要特征之一.

1.干旱

灾害特点:大气中缺少水汽,地表少水,土地干旱、严重缺水;干旱在我国出现次数多,持续时间长,影响范围广。

时空分布:春夏季节分布普遍,以西北、华北及东北地区为主。

华北平原易发生旱灾.此种灾害导致粮食不易生长。

2.暴雨洪涝

灾害特点:连续性的暴雨,短时间的大暴雨,来势迅猛,雨量集中,水位急涨,大面积大量积水;东部多,西部少;沿海多,内陆少;平原湖区多,高原山地少。

时空分布:夏季除西部沙漠地区外均有暴雨,南方和东部地区有大暴雨和特大暴雨

3.寒潮

灾害特点:降温幅度大、范围广,且伴有大风、雨雪、冻害等现象

时空分布:冬半年影响范围大,西北、华北及东北地区,除青藏滇南各地、海南、台湾外。

寒潮的发源地是西伯利亚和蒙古一带,我国受寒潮最严重的省级行政区是内蒙古自治

区,其简称是内蒙古。

4.台风

灾害特点:强风、特大暴雨、风暴潮,易产生洪涝灾害。

时空分布:夏秋季节主要分布在东部沿海地区,内陆也受影响。

台风灾害主要分布在我国的东南沿海地区.台风登陆海南,除带来强风暴雨,造成洪涝灾害,还可能引发泥石流等地质灾害。

5.我国华北地区的沙尘暴从时间上看,主要集中在春季,此时气温开始回升,降水少。

第二节 我国的干旱、洪涝、寒潮与台风 第1课时 我国的干旱灾害和洪涝灾害【学习目标】 1.了解我国干旱、洪涝灾害类型的主要特征、成因。

2.会独立分析并明确阐述我国干旱灾害的形成原因、洪涝灾害的时空分布及主要影响因素。

3.提高对干旱、洪涝灾害成因的综合分析能力。

一、我国的干旱灾害1.我国旱灾的 主要特征⎩⎪⎨⎪⎧出现次数① 持续时间② ③ 广:一般来说,我国北方地区平均 受旱率、成灾率④ 南方地区2.我国旱灾的成因⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎧降水方面的因素:我国季风气候区内,不同地区降水的⑤ 变化是形成全国各地季节性易旱地区分布的基础。

长江以南地区在7、8月份降水较少,易形成 ⑥ ;华北和东北地区,易形成⑦ 和⑧ ;西南地区⑨ 比较严重 水资源方面的因素:我国南方⑩ 、耕地少,北方 ⑪ 、耕地多。

这种地区之间⑫ 的 不平衡状况,是造成我国干旱灾害的重要因素 社会经济方面的因素。

其一是我国耕地⑬的增加,灌溉面积的扩大,造成农田需水量的增加;其 二是我国北方地区⑭ 播种面积的增加,北方 受⑮ 威胁的农田面积进一步扩大;其三是我国 人口增加,导致⑯ 持续增大。

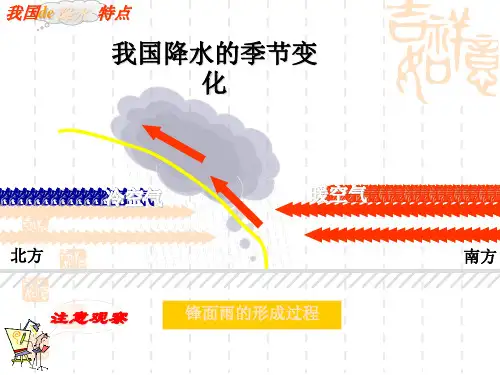

工业的 发展,又造成工业用水量、需水量不断增多二、我国的洪涝灾害1.洪涝灾害的成因:我国绝大多数河流的洪水是由降雨尤其是⑰________所形成的,我国夏季的⑱____________和⑲____________是直接引发暴雨的重要天气因素。

2.我国洪涝灾害的时空分布:我国年降水量从⑳____________向○21______________递减,所以○22__________地区是洪涝灾害多发的地区。

我国东部季风区,降水的年际变化大,且○23____________分配不均,因此我国洪涝灾害主要集中在○24________季。

3.○25____________所导致的长时间持续暴雨,是造成我国洪涝灾害的○26________原因。

我国河流上游地区的○27________面积缩小、○28____________加重,造成泥沙淤积、河床抬高、河流排水不畅等,也是引起洪涝灾害的重要原因之一。

我国的干旱、洪涝、寒潮与台风-湘教版选修五自然灾害与防治教案一、干旱1. 定义干旱是指在较长时间内,气温高,降雨量少,水分亏缺,地面土壤干燥,植物生长减缓的一种气候现象。

2. 影响(1)影响农业生产,导致严重的农业干旱灾害,减产或绝产。

(2)造成生态系统的紊乱,引起生态环境污染和破坏。

(3)影响人民的生活和工作,导致水资源紧缺,生活用水困难等。

3. 防治(1)加强水资源管理,优化配套设施建设,加强降雨量和蒸发量监测。

(2)加强水资源节约,鼓励采用节水设备和节水技术,促进水资源的可持续发展。

(3)加强科学研究和应用,建立干旱灾害预警系统,实行干旱灾害应急预案和应急处置措施。

二、洪涝1. 定义洪涝是指降水过多或河水泛滥,导致水位上升,引起城市和农村地区的大量水浸、沙漫、浸渍灾害的一种气象现象。

2. 影响(1)造成人员伤亡以及财产损失。

(2)污染饮用水源,影响人民的饮食健康。

(3)破坏农田、道路、铁路、各种基础设施实施设施和建筑物。

3. 防治(1)加强水资源管理,建立完善的城市排水系统和农村排水系统,加强水文、气象监测预警和应急处置措施。

(2)加强河道治理和整治,加强堤防的维护和加固。

(3)鼓励设立防洪移民安置区,加强公共安全意识教育,提高人民的应急处置能力。

三、寒潮1. 定义寒潮是指极端低温气泡出现在我国的大部分地区,导致气温降低,甚至出现中到重度低温冻害的自然灾害。

2. 影响(1)使人们的生活和工作受到严重影响。

(2)破坏农业、林业、畜牧业等领域的生产基础,导致人材物损失严重。

(3)对城市和村庄的基础设施造成破坏。

3. 防治(1)加强气象监测和预警,建立应急预案和应急处置措施。

(2)提高农民的应对能力,设计出适应海拔和气候的新型农业生产体系。

(3)加强城市和村庄的供暖设施建设,避免供暖设施故障,保障人民的生活和工作。

四、台风1. 定义台风是指西太平洋、东南太平洋、北印度洋等海域中的强热带气旋,是我国常见的一种极端天气现象。

旱灾、洪涝、寒潮

旱灾

旱灾指因气候严酷或不正常的干旱而形成的气象灾害。

一般指因土壤水分不足,农作物水分平衡遭到破坏而减产或歉收从而带来粮食问题,甚至引发饥荒。

同时,旱灾亦可令人类及动物因缺乏足够的饮用水而致死。

此外,旱灾后则容易发生蝗灾,进而引发更严重的饥荒,导致社会动荡。

旱灾对农业影响的特点

1.晚 多种作物不能及时播种,普遍形成晚播晚发。

有效积温相对减少,生长发育后延,成熟期推迟,普遍变成晚茬作物。

2.弱 长期干旱造成了农作物植株小、根系弱、叶片面积小,生物产量大幅度减少,直接影响经济产量。

3.乱 由于受害程度不同,农作物播种有早有晚,品种杂乱,长势不整齐,给管理造成困难。

4.慢 受害的农作物脆弱,抗逆能力差,管理措施效应慢,养分吸收慢,光合积累慢。

洪涝

水灾分为“洪”和“涝”两种“洪”,指大雨、暴雨引起水道急流、山洪暴发、河水泛滥、淹没农田、毁坏环境与各种设施等。

“涝”,指水过多或过于集中或返浆水过多造成的积水成灾。

对农业的危害

洪涝对农业生产的不利影响

由于持续较长时间的强降水或者雨量过分集中,常常导致农田被淹或积水。

当农作物被水浸没时,就切断了作物与大气的接触,致使作物

呼吸作用受抑制而引起生理障碍。

这时作物仅能靠水中溶解氧获得氧气供应,时间过长就会发生呼吸困难,导致体内碳水化合物被迅速消耗,进而出现呼吸停止,根系变黑,以致枯死。

同时由于洪水进入农田夹带的泥沙沉积,造成植株被埋没、折断、倒伏等直接机械损伤,并诱导病菌侵染,加重危害。

目前,我国平均每年受洪涝面积约一亿亩,成灾6000万亩,因灾害造成粮食减产上百亿公斤。

寒潮

是指冬半年引起大范围强烈降温、大风天气, 常伴有雨、雪的大规模冷空气活动, 使气温在24小时内迅速下降达8℃以上的天气,且最低气温在4℃以下,陆地上伴有5-7级大风,海洋上伴有6--8级大风,就可讽为寒潮发生。

还会引起大范围强烈降温、大风天气,常伴有雨、雪的大规模冷空气活动。

寒潮天气对农业的影响最大。

寒潮冷空气带来的降温可以达到10℃甚至20℃以上,通常超过农作物的耐寒能力,造成农作物发生霜冻害或冻害。

寒潮天气的一个明显特点是剧烈降温,低温能导致作物霜冻害、冻害和河港封冻、交通中断灾害,常会给工农业带来经济损失。

寒潮冻害特指冬季严寒对越冬作物的冻害。

寒潮天气过程是高纬地区大规模的强

冷空气南下,使经过之地出现剧烈降温和大风的天气过程。

当气温下降到0℃(冰点)以下或较长时间持续在0℃以下,就会引发越冬作物的植株体结冰而丧失一切生理活动,造成植株枯萎或死亡,严重的低温也能引起牲畜患病或冻死,造成严重的农牧业气象灾害,即寒潮冻害。

寒潮冻害主要是0℃(冰点)以下的低温造成植物组织冰冻而受害。

很多研究成果表明,低温导致细胞组织结冰是植物死亡之原因。

寒潮对农业的有利影响:

寒潮携带大量冷空气向热带倾泻,使地面热量进行大规模交换,这非常有助于自然界的生态保持平衡,保持物种的繁茂。

气象学家认为,寒潮是风调雨顺的保障。

我国受季风影响,冬天气候干旱,为枯水期。

但每当寒潮南侵时,常会带来大范围的雨雪天气,缓解了冬天的旱情,使农作物受益。

“瑞雪兆丰年”这句农谚为什么能在民间千古流传?这是因为雪水中的氮化物含量高,是普通水的5倍以上,可使土壤中氮素大幅度提高。

雪水还能加速土壤有机物质分解,从而增加土中有机肥料。

大雪覆盖在越冬农作物上,就像棉被一样起到抗寒保温作用。

有道是“寒冬不寒,来年不丰”,这同样有其科学道理。

农作物病虫害防治专家认为,寒潮带来的低温,是目前最有效的天然“杀虫剂”,可以大量杀死潜伏在土壤中过冬的害虫和病菌,或抑制其滋生,减轻来年的病虫害。

据各地农技站调查数据显示,凡大雪封冬之年,农药可节省60%以上。