虚词巧记

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:5

巧记文言虚词“之”的用法初中课文新课程标准要求学生掌握古文中部分虚词的含义及用法,其中“之”字,比较常见,也很重要,由于受语言环境的影响,它的意思和用法十分灵活多变,理解起来有一定的难度。

现对其中的规律进行总结,以更好的掌握虚词“之”的意义及用法。

一、作助词用。

主要用法有四种类型:1、结构助词。

相当于现代汉语“的”,放在定语和中心语之间,作定语的标志。

其格式为:定语+之+中心语。

例如:①故时有物外之趣。

(沈复《幼时记趣》)译:物体本身以外的乐趣。

②于厅事之东北角。

(林嗣环《口技》)译:在客厅的东北角。

③水陆草木之花。

(周敦颐《陋室金铭》)——各种草木的花。

④览物之情,得无异乎?(范仲淹《岳阳楼记》)译:(他们)观赏自然景物后的感情⑤忘路之远近。

(陱渊明《桃花源记》)译:忘记了路的远近。

⑥明有奇巧人……能以径寸之木。

(魏学伊《核舟记》)译:直径一寸的木头。

⑦菊之爱,陱后鲜有闻。

(陱渊明《桃花源记》)译:对于菊花的爱好。

2、用在主谓之间,取消句子独立性,使原来的主谓句成为句子成分或复句的成分。

不必译出。

其格式为:主语+之+谓语。

例如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

(刘禹锡《爱莲说》)译:我唯独爱莲花的从淤泥中长出而不受到沾染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(刘禹锡《陋室铭》)译:这里没有嘈杂的音乐声侵扰耳鼓。

③予谓菊,花之隐逸者也。

(刘禹锡《陋室铭》)译:我认为菊花是花是的隐士。

④大道之行也。

(《大道之行也》礼记)译:当政治上最高理想实施的时候。

3、用在不及物动词、形容词或时间副词后起协调音节、舒缓语气作用。

不必译出。

例如:①公将鼓之。

(左秋明《曹刿论战》)译:鲁庄公将要击鼓进攻了。

②久之,目似暝,意暇甚。

(蒲松龄《狼》)译:时间长了,4、宾语前置标志。

通常出现在疑问句中,疑问代词作宾语时,放在动词谓语前。

其格式为:宾语+之+谓语。

例如:①孔子云:“何陋之有?”(刘禹锡《陋室铭》)译:孔子说:“有什么简陋的呢?“②宋何罪之有?(墨子《公输》)译:宋国有什么罪呢?动词“有”,宾语“陋”、“何罪”,借“之”帮助,把宾语“陋”“何罪”从动词“有”后面提到动词前面。

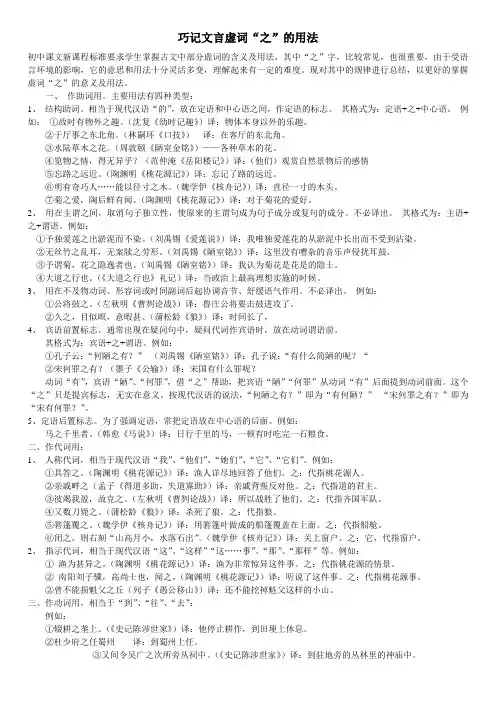

巧记文言虚词“之”的用法初中课文新课程标准要求学生掌握古文中部分虚词的含义及用法,其中“之”字,比较常见,也很重要,由于受语言环境的影响,它的意思和用法十分灵活多变,理解起来有一定的难度。

现对其中的规律进行总结,以更好的掌握虚词“之”的意义及用法。

一、作助词用。

主要用法有四种类型:1、结构助词。

相当于现代汉语“的”,放在定语和中心语之间,作定语的标志。

其格式为:定语+之+中心语。

例如:①故时有物外之趣。

(沈复《幼时记趣》)译:物体本身以外的乐趣。

②于厅事之东北角。

(林嗣环《口技》)译:在客厅的东北角。

③水陆草木之花。

(周敦颐《陋室金铭》)——各种草木的花。

④览物之情,得无异乎?(范仲淹《岳阳楼记》)译:(他们)观赏自然景物后的感情⑤忘路之远近。

(陱渊明《桃花源记》)译:忘记了路的远近。

⑥明有奇巧人……能以径寸之木。

(魏学伊《核舟记》)译:直径一寸的木头。

⑦菊之爱,陱后鲜有闻。

(陱渊明《桃花源记》)译:对于菊花的爱好。

2、用在主谓之间,取消句子独立性,使原来的主谓句成为句子成分或复句的成分。

不必译出。

其格式为:主语+之+谓语。

例如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

(刘禹锡《爱莲说》)译:我唯独爱莲花的从淤泥中长出而不受到沾染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(刘禹锡《陋室铭》)译:这里没有嘈杂的音乐声侵扰耳鼓。

③予谓菊,花之隐逸者也。

(刘禹锡《陋室铭》)译:我认为菊花是花是的隐士。

④大道之行也。

(《大道之行也》礼记)译:当政治上最高理想实施的时候。

3、用在不及物动词、形容词或时间副词后起协调音节、舒缓语气作用。

不必译出。

例如:①公将鼓之。

(左秋明《曹刿论战》)译:鲁庄公将要击鼓进攻了。

②久之,目似暝,意暇甚。

(蒲松龄《狼》)译:时间长了,4、宾语前置标志。

通常出现在疑问句中,疑问代词作宾语时,放在动词谓语前。

其格式为:宾语+之+谓语。

例如:①孔子云:“何陋之有?”(刘禹锡《陋室铭》)译:孔子说:“有什么简陋的呢?“②宋何罪之有?(墨子《公输》)译:宋国有什么罪呢?动词“有”,宾语“陋”、“何罪”,借“之”帮助,把宾语“陋”“何罪”从动词“有”后面提到动词前面。

高考常见文言虚词巧练巧记教学园地 09-28 1922常见文言虚词巧练巧记()1、何“徐公①何能及君也”本谬也,懂其理者,②何可胜道也哉?然其妻如此 言者,③何也?其所据④何为?原其理,当为爱之深也。

可见,情之误,⑤何 其大也!然⑥何人能忘情耶?⑦何以除此弊,望君以良策教我,⑧何如? 答案: ①副词,可译为怎么; ②副词,可译为怎么; ③疑问代词,可译为为什么; ④疑问代词,可译为什么; ⑤副词,可译为多么; ⑥疑问代词,可译为什么; ⑦疑问代词, 可译为凭什么; ⑧疑问代词,可译为怎么样。

其人言,蔺相如徒以①其口舌之功垂于竹帛,以吾观之,则非徒口舌耳。

相 如观秦王无意偿赵城,则却立睨柱,秦王恐②其破璧,遂许之斋戒,因得以完 璧归赵,③其仅口舌哉?若与庸人议之,其必曰:“吾④其与之.”焉敢如此?归国,将相失和。

途遇廉颇,即退避,当⑤其时,何人能如此?门客询以 因,相如则言:“先国家之急而后私仇。

”观古今英杰之所为,⑥其皆出于此 乎?故吾以为,汝⑦其勿以他人之言为训。

且吾意相如之才,罕有其匹,古今英杰仅⑧其一二。

⑨其是耶,其非耶? ⑩其若是,则虽见霰雪纷⑾其无垠,亦无恨矣,吾亦无有“悔⑿其随之而不得 极夫游之乐”之憾了。

答案: ①代词,可译为他; ②代词,可译为他,作主谓短语中的小主语; ③副词,可译为难道 ,表示反问语气; ④副词,可译为还是,表示商量语气; ⑤指示代词,可译为那; ⑥副词,可译为大概,表示推测语气; ⑦副词,可译为一定,表示祈使语气; ⑧代词,可译为其中; ⑨连词,可译为是„„还是,表示选择关系; ⑩连词,可译为如果,表示假设关系; ⑾助词,补足音节,可不译; ⑿代词,可译为我,自己。

乃尝闻放翁志节,毕现《示儿》,①乃读之。

至“王师北定中原日,家祭无 望告②乃翁”一句,大为感佩,其真③乃忠贞之士也!然亦有人不齿,④乃 曰:“此徒沽名耳。

”众人质之以理,其辞穷,⑤乃不得已而谢。

文言文实词虚词记忆方法

宝子们,文言文实词虚词是不是让你头大呀?别愁,咱有办法呢。

实词的话,咱可以用故事记忆法。

就说“亡”这个字吧,它有“逃跑”“丢失”“灭亡”这些个意思。

咱就想个故事,比如有个小国家,它的玉玺丢(亡)了,国王害怕得想要逃跑(亡),结果这个国家最后就灭亡(亡)了。

你看,这样一个故事,就把这几个意思都串起来了,记起来是不是就容易多啦?

还有联想法。

像“间”这个字,有“中间”“间隔”“偷偷地”等意思。

你就联想,在两堵墙中间(间)有个小缝,这个缝就是一种间隔(间),然后有只小老鼠偷偷地(间)从这个缝里钻过去了。

每次看到这个字,就把这个联想的画面在脑海里过一遍,这实词的意思就忘不了啦。

再来说虚词,虚词可调皮了,但是咱也有招。

对比记忆就很不错。

就拿“而”来说,它有好多种用法。

咱把表示并列的“而”,像“黑质而白章”,和表示转折的“而”,像“千里马常有,而伯乐不常有”对比着看。

并列的时候就像两个人并排走,平等的关系;转折的时候就像本来往东边走,突然拐到西边去了,这样对比着,就清楚多了。

另外呀,咱还可以用口诀记忆虚词。

比如说“之”这个超级常用的虚词,咱就编个口诀:“主谓之间取消句,宾语前置之标志。

代词指代多用法,解释不通就凑字。

”哈哈,虽然有点糙,但是真的很好用呢。

宝子们,文言文实词虚词没那么可怕的,只要咱用对方法,就像玩游戏通关一样,一点点把它们都搞定。

加油哦,相信自己,咱一定能把文言文的小怪兽都打败的!。

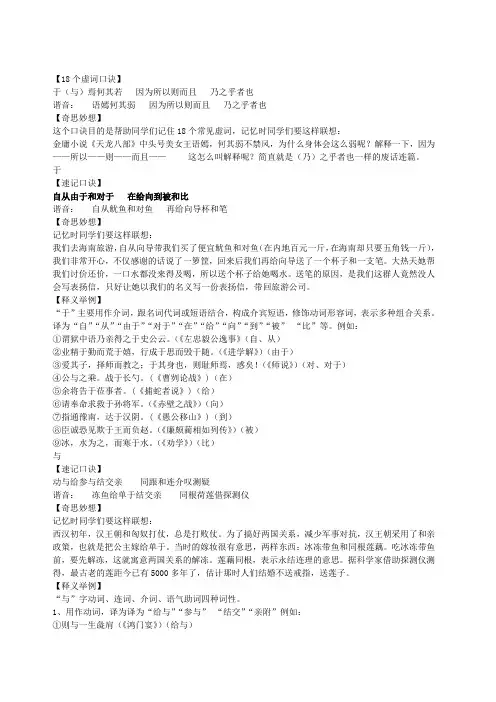

【18个虚词口诀】于(与)焉何其若因为所以则而且乃之乎者也谐音:语嫣何其弱因为所以则而且乃之乎者也【奇思妙想】这个口诀目的是帮助同学们记住18个常见虚词,记忆时同学们要这样联想:金庸小说《天龙八部》中头号美女王语嫣,何其弱不禁风,为什么身体会这么弱呢?解释一下,因为——所以——则——而且——这怎么叫解释呢?简直就是(乃)之乎者也一样的废话连篇。

于【速记口诀】自从由于和对于在给向到被和比谐音:自从鱿鱼和对鱼再给向导杯和笔【奇思妙想】记忆时同学们要这样联想:我们去海南旅游,自从向导带我们买了便宜鱿鱼和对鱼(在内地百元一斤,在海南却只要五角钱一斤),我们非常开心,不仅感谢的话说了一箩筐,回来后我们再给向导送了一个杯子和一支笔。

大热天她帮我们讨价还价,一口水都没来得及喝,所以送个杯子给她喝水。

送笔的原因,是我们这群人竟然没人会写表扬信,只好让她以我们的名义写一份表扬信,带回旅游公司。

【释义举例】“于”主要用作介词,跟名词代词或短语结合,构成介宾短语,修饰动词形容词,表示多种组合关系。

译为“自”“从”“由于”“对于”“在”“给”“向”“到”“被”“比”等。

例如:①谓狱中语乃亲得之于史公云。

(《左忠毅公逸事》(自、从)②业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随。

(《进学解》)(由于)③爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣!(《师说》)(对、对于)④公与之乘。

战于长勺。

(《曹刿论战》)(在)⑤余将告于莅事者。

(《捕蛇者说》)(给)⑥请奉命求救于孙将军。

(《赤壁之战》)(向)⑦指通豫南,达于汉阴。

(《愚公移山》)(到)⑧臣诚恐见欺于王而负赵。

(《廉颇蔺相如列传》)(被)⑨冰,水为之,而寒于水。

(《劝学》)(比)与【速记口诀】动与给参与结交亲同跟和连介叹测疑谐音:冻鱼给单于结交亲同根荷莲借探测仪【奇思妙想】记忆时同学们要这样联想:西汉初年,汉王朝和匈奴打仗,总是打败仗。

为了搞好两国关系,减少军事对抗,汉王朝采用了和亲政策,也就是把公主嫁给单于。

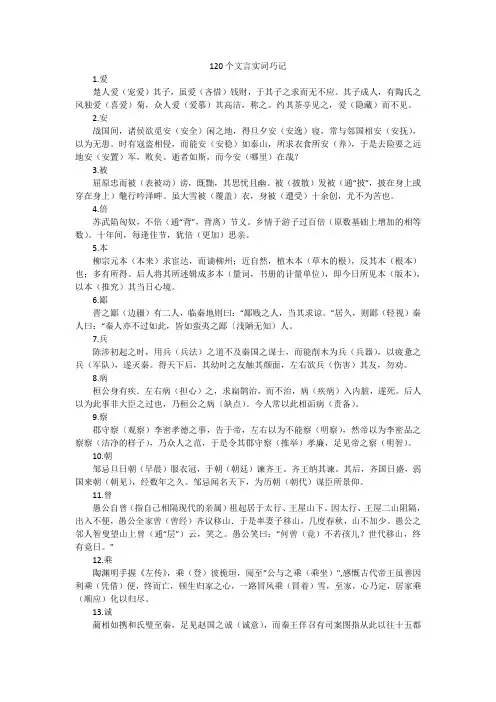

120个文言实词巧记1.爱楚人爱(宠爱)其子,虽爱(吝惜)钱财,于其子之求而无不应。

其子成人,有陶氏之风独爱(喜爱)菊,众人爱(爱慕)其高洁,称之。

约其茶亭见之,爱(隐藏)而不见。

2.安战国间,诸侯欲觅安(安全)闲之地,得旦夕安(安逸)寝,常与邻国相安(安抚),以为无患。

时有寇盗相侵,而能安(安稳)如泰山,所求衣食所安(养),于是去险要之远地安(安置)军,败矣。

逝者如斯,而今安(哪里)在哉?3.被屈原忠而被(表被动)谤,既黜,其思忧且幽。

被(披散)发被(通“披”,披在身上或穿在身上)氅行吟泽畔。

虽大雪被(覆盖)衣,身被(遭受)十余创,尤不为苦也。

4.倍苏武陷匈奴,不倍(通“背”,背离)节义。

乡情于游子过百倍(原数基础上增加的相等数)。

十年间,每逢佳节,犹倍(更加)思亲。

5.本柳宗元本(本来)求宦达,而谪柳州;近自然,植木本(草木的根),反其本(根本)也;多有所得。

后人将其所述辑成多本(量词,书册的计量单位),即今日所见本(版本),以本(推究)其当日心境。

6.鄙晋之鄙(边疆)有二人,临秦地则曰:“鄙贱之人,当其求谅。

”居久,则鄙(轻视)秦人曰:“秦人亦不过如此,皆如蛮夷之鄙〔浅陋无知)人。

7.兵陈涉初起之时,用兵(兵法)之道不及秦国之谋士,而能削木为兵(兵器),以疲惫之兵(军队),遂灭秦。

得天下后,其幼时之友触其颜面,左右欲兵(伤害)其友,勿劝。

8.病桓公身有疾.左右病(担心)之,求扁鹊治,而不治,病(疾病)入内脏,遂死。

后人以为此事非大臣之过也,乃桓公之病〔缺点)。

今人常以此相诟病(责备)。

9.察郡守察〔观察)李密孝德之事,告于帝,左右以为不能察(明察),然帝以为李密品之察察(洁净的样子),乃众人之范,于是令其郡守察(推举)孝廉,足见帝之察(明智)。

10.朝邹忌旦日朝(早晨)服衣冠,于朝(朝廷)谏齐王。

齐王纳其谏。

其后,齐国日盛,弱国来朝(朝见),经数年之久。

邹忌闻名天下,为历朝(朝代)谋臣所景仰。

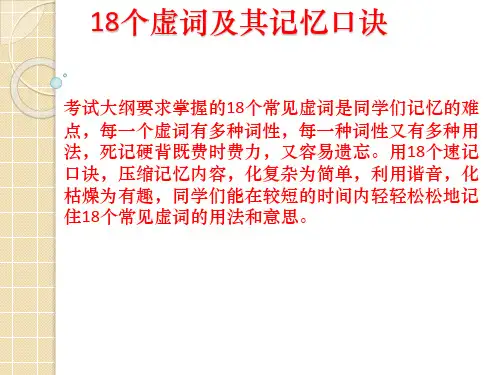

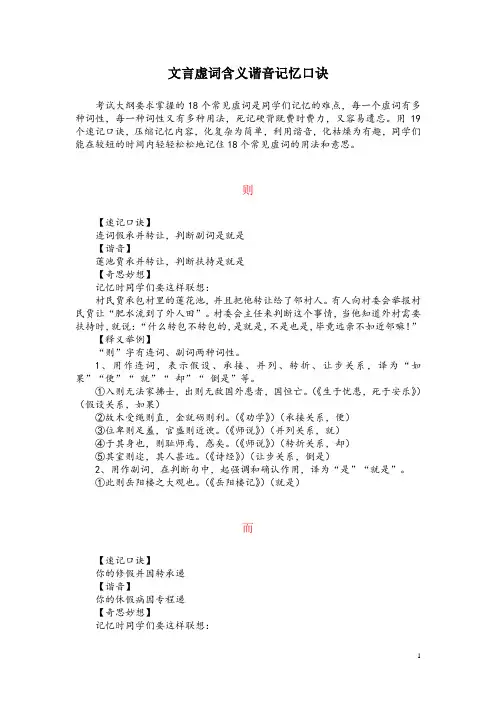

文言虚词含义谐音记忆口诀考试大纲要求掌握的18个常见虚词是同学们记忆的难点,每一个虚词有多种词性,每一种词性又有多种用法,死记硬背既费时费力,又容易遗忘。

用19个速记口诀,压缩记忆内容,化复杂为简单,利用谐音,化枯燥为有趣,同学们能在较短的时间内轻轻松松地记住18个常见虚词的用法和意思。

则【速记口诀】连词假承并转让,判断副词是就是【谐音】莲池贾承并转让,判断扶持是就是【奇思妙想】记忆时同学们要这样联想:村民贾承包村里的莲花池,并且把他转让给了邻村人。

有人向村委会举报村民贾让“肥水流到了外人田”。

村委会主任来判断这个事情,当他知道外村需要扶持时,就说:“什么转包不转包的,是就是,不是也是,毕竟远亲不如近邻嘛!”【释义举例】“则”字有连词、副词两种词性。

1、用作连词,表示假设、承接、并列、转折、让步关系,译为“如果”“便”“ 就”“ 却”“ 倒是”等。

①入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(《生于忧患,死于安乐》)(假设关系,如果)②故木受绳则直,金就砺则利。

(《劝学》)(承接关系,便)③位卑则足羞,官盛则近谀。

(《师说》)(并列关系,就)④于其身也,则耻师焉,惑矣。

(《师说》)(转折关系,却)⑤其室则迩,其人甚远。

(《诗经》)(让步关系,倒是)2、用作副词,在判断句中,起强调和确认作用,译为“是”“就是”。

①此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)(就是)而【速记口诀】你的修假并因转承递【谐音】你的休假病因专程递【奇思妙想】记忆时同学们要这样联想:你生病要休假,病假要写明病因,专程递给你的班主任。

【释义举例】“而”字用法有两种:1、用作代词,第二人称,译为“你”“你的”。

例如:①妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。

”(《项脊轩志》)2、用作连词,表示目的、修饰、假设、并列、因果、转折、承接,递进关系。

例如:①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)(目的关系)②吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)(修饰关系)③死而有知,其几何离。

高考文言文18个常见虚词(与其,而且;乃何则,焉若于;因为所以,之乎者也)记忆方法:两个两字词语,两个三字词语(“乃何则,焉若于”可以这样记忆:是什么沼泽淹死这么大的鱼。

),两个四字词语。

一、与(一)介词1.和,跟,同。

沛公军霸上,未得与项羽相见。

(《鸿门宴》)2.给,替。

陈涉少时,尝与人佣耕。

(《陈涉世家》)3.比,和……比较。

吾孰与徐公美?(《邹忌讽齐王纳谏》)(二)连词1.和,跟,同。

然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也。

(《勾践灭吴》)(三)动词1.给予,授予。

生二人,公与之饩。

(《勾践灭吴》)2.结交,亲附。

失其所与,不知。

(《烛之武退秦师》)3.对付。

庞煖易与耳。

(《史记·燕世家》)4.参加,参与。

蹇叔之子与师。

(《蹇叔哭师》)二、其(一)代词臣从其计,大王亦幸赦臣。

(《廉颇蔺相如列传》)2.第三人称代词。

作主谓短语中的小主语,可译为“他”“它”。

秦王恐其破壁。

(《廉颇蔺相如列传》)3.活用为第一人称或第二人称,译为“我的”“我(自己)”或者“你的”“你”。

今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。

(《赤壁之战》)4.指示代词,表示远指,可译为“那”“那个”“那些”“那里”。

既其出,则或咎其欲出者。

(《游褒禅山记》)5.指示代词,表示近指,相当于“这”“这个”“这些”。

有蒋氏者,专其利三世矣。

(《捕蛇者说》)6.指示代词,表示“其中的”,后面多为数词。

于乱石间择其一二扣之。

(《石钟山记》)(二)副词1.加强祈使语气,相当于“可”“还是”。

寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!(《唐雎不辱使命》)2.加强揣测语气,相当于“恐怕”“大概”。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(《师说》)3.加强反问语气,相当于“难道”“怎么”。

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?(《愚公移山》)(三)连词1.表示选择关系,相当于“是……还是……”。

其真无马邪?其真不知马也。

18个文言虚词记忆口诀

文言虚词口诀:

一曰曰,二求求,三绍绍,四见见,五思思,六应应,七兴兴,八咨咨,九谓谓,十告告,十一许许,十二言言,十三欲欲,十四尝尝,十五问问,十六语语,十七谋谋,十八议议。

文言虚词是汉语中的一种特殊词汇,它们没有实际的意义,但可以用来表达一

种情绪或思想。

文言虚词可以帮助我们更好地表达自己的想法,更好地表达自己的情感。

比如,“曰”可以用来表达一种肯定的态度,“求”可以用来表达一种请求,“绍”可以用来表达一种赞扬,“见”可以用来表达一种见解,“思”可以用来表达一种思考,“应”可以用来表达一种应答,“兴”可以用来表达一种激动,“咨”可以用来表达一种咨询,“谓”可以用来表达一种说明,“告”可以用来表达一种警告,“许”可以用来表达一种承诺,“言”可以用来表达一种言论,“欲”可以用来表达一种渴望,“尝”可以用来表达一种尝试,“问”可以用来表达一种询问,“语”可以用来表达一种谈话,“谋”可以用来表达一种计划,“议”可以用来表达一种商议。

文言虚词的使用可以使文章更加丰富,更加生动,更加有表现力。

它们可以帮

助我们更好地表达自己的想法,更好地表达自己的情感。

因此,学习文言虚词是非常有必要的,可以帮助我们更好地表达自己的想法和情感。

实词虚词口诀实词:1.名词人和事物各有名,万千名目可辨清。

表示名称即名词,具体抽象有不同。

时间空间和地点,方向位置有专称。

主宾定谓都可作,名词具有多功能。

如“菠萝”表示水果的名称,是名词。

2.动词世间万物皆运动,于是动词相应生。

行为动作和发展,存在消失与变更。

心理活动及判断,一概可作谓语用。

能愿趋向两动词,配合谓语意更明。

如“走”表示动作,是动词。

3.形容词人有特征物有形,修饰动名靠形容。

事态动作有性状,描摹性状用形容。

形容词语极丰富,准确修饰需深功。

形容词语功能多,主要充当状谓定。

如“好”表示事物的性质,是形容词。

4.数词数词即为表数目,确数概数和序数。

确数包括整分倍,不定数目是概数。

整数前加老第初,排列顺序是序数。

分数倍数表增加,减少只能用分数。

如“一”表示数目,是数词。

5.量词表示单位量词全,单位各异按习惯。

事物行动作统计,物量动量分两款。

量词数词相结合,数量短语功能全。

动量短语居动后,物量短语在名前。

如“个”与数词“一”连在一起构成数量词。

6.代词代词代替人事物,按照作用分三族。

人称代词我你他,咱们自己和大家。

疑问代词谁什么,进地性状数如何。

提示代词这和那,每各某另别其他。

如“他”是人称代词。

虚词:7.副词副词修饰动与形,范围程度与时间。

肯否估计与情态,语气频率用法全。

稍微没有全都偏,简直仅仅只永远,已经曾经就竟然,将要立刻刚偶然,渐渐终于决忽然,难道连续又再三,也许必须很非常,最太十分更马上,越极总挺常常再,屡次一定也不还。

时名副名看加在,名前可加副不来。

前很后名都不行,单独回答更不能。

如“非常”表示程度,用来修饰形容词,如“非常好”,作状语用。

8.介词自从以当为按照,由于对于为了到。

和跟把比在关于,除了同对向往朝。

用在名词代词前,修饰动形要记牢。

9.助词结构助词的地得,时态助词着了过。

语气助词啊吧呢,他词后边附加义。

10.连词和同与跟关中间,或者以及带关联。

介词连词难分辨,换位不变才是连。

史上最全记忆18个虚词记忆总诀窍小故事方法记忆 趣味方法记忆 释义举例小故事方法记忆 趣味方法记忆 释义举例1、18个虚词:. 于、(与)、焉、何、其、若、因、为、所、以、则、而、且、乃、之、乎、者、也2、谐音记忆法:语嫣何其弱、因为所以则而且、乃之乎者也3、【奇思妙想】这个口诀目的是帮助同学们记住18个常见虚词,记忆时同学们要这样联想:金庸小说《天龙八部》中头号美女王语嫣,何其弱不禁风,为什么身体会这么弱呢?解释一下,因为——所以——则——而且——这怎么叫解释呢?简直就是(乃)之乎者也一样的废话连篇。

小故事方法记忆 趣味方法记忆 释义举例1.于 于“黄鸟于(1)飞,差池其羽”,何其美也。

然于(2)吾等,则久别矣。

自十年前偶见之,于(3)今已十载,未睹其姿。

今造林还草,生态渐复,黄鸟复见,其鸣之美则倍于(4)昔,吾乡之美誉于(5)四方。

于是(6)吾有叹焉。

然畅饮抒怀,陶然于(7)是,不亦乐乎?(1)助词,动词词头,不译。

(2)介词,引进动作行为的对象,对于。

(3)介词,引进动作行为相关的时间,到。

(4)介词,引进比较的对象,表程度的比较,比(5)介词,引进动作行为的主动者,表示被动,被。

(6)与“是”构成复音虚词“于是”,相当于“对此”。

(7)介词,引进动作行为相关的处所,在。

【速记口诀】自从由于和对于在给向到被和比谐音:自从鱿鱼和对鱼再给向导杯和笔【奇思妙想】记忆时同学们要这样联想:我们去海南旅游,自从向导带我们买了便宜鱿鱼和对鱼(在内地百元一斤,在海南却只要五角钱一斤),我们非常开心,不仅感谢的话说了一箩筐,回来后我们再给向导送了一个杯子和一支笔。

大热天她帮我们讨价还价,一口水都没来得及喝,所以送个杯子给她喝水。

送笔的原因,是我们这群人竟然没人会写表扬信,只好让她以我们的名义写一份表扬信,带回旅游公司。

【释义举例】“于”主要用作介词,跟名词代词或短语结合,构成介宾短语,修饰动词形容词,表示多种组合关系。

文言虚词背诵口诀

文言虚词背诵口诀

文言虚词是指在文言文中起连接作用的词语,这些词语在阅读和理解

文言文时起着至关重要的作用,但是由于其数量众多,经常使人们在

学习中及其头疼。

下面就为大家提供一份简洁易记的文言虚词背诵口诀,帮助大家更好的掌握文言文。

一、顿挫强调(读句)

是、亦、乃、殆、方、曾、皆、斯、豁、哉、固、甚、诚、较、终、则、纵、或、不、乃、岂、反、恶、必、且、因、既、哀、罔、夫、故、免、以、尔、某、犹、反、岂、兹、焉、难、吾、何、胡、欤、於、于、予、乎、何、失、相、具、仍、拟、通、察、深、昭、着、发、忽、曷、顿、险、曾、毋、未、甫、仅、但、敢、則、何、将、为、靡、浃、尝、胡、为、忽、严、汝、亦、夫、吏、独、因、徒、辄、莫、寡、不、挈、徐、反、径、忌、卒、具、罕、汝、焉、是、孰、昂、率、智

二、关系连接(万物皆关系)

而、乃、况、于、虽、仍、且、既、为、尚、亦、若、即、然、于是、所

三、强调意义(你最重要)

吾、妾、汝、尔、朕、余

四、因果关系(因为所以)

以、果、由、既、已至、如、因、缘、故

五、动作衔接(动一切)

复、又、且、尽、始、终、但、已、既、往、来

六、转折关系(一切皆变)

岂、曾、乍、转、奈、反、敦、即、猛、乃

七、程度强弱(五度量级)

过、益、甚、尽、几

这就是本次介绍的文言虚词背诵口诀,大家可以通过这份简洁易记的口诀更好的掌握文言文,希望对大家有所帮助。