巧记文言特殊句式

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:1

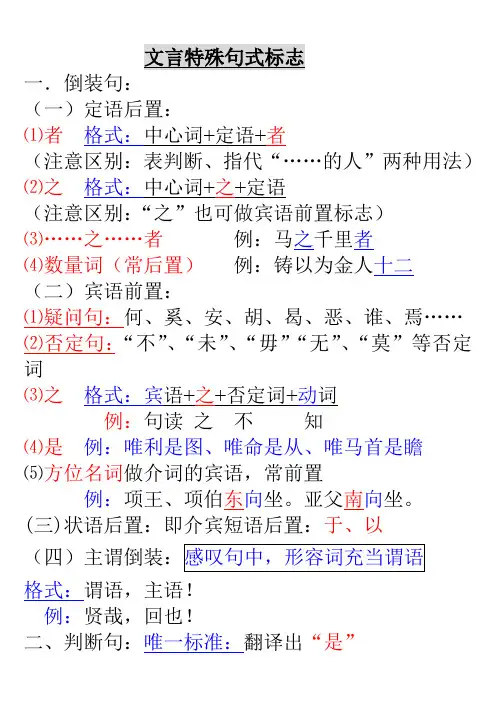

一.倒装句:

(一)定语后置:

⑴者格式:中心词+定语+者

(注意区别:表判断、指代“……的人”两种用法)⑵之格式:中心词+之+定语

(注意区别:“之”也可做宾语前置标志)

⑶……之……者例:马之千里者

⑷数量词(常后置)例:铸以为金人十二

(二)宾语前置:

⑴疑问句:何、奚、安、胡、曷、恶、谁、焉……

⑵否定句:“不”、“未”、“毋”“无”、“莫”等否定词

⑶之格式:宾语+之+否定词+动词

例:句读之不知

⑷是例:唯利是图、唯命是从、唯马首是瞻

⑸方位名词做介词的宾语,常前置

例:项王、项伯东向坐。

亚父南向坐。

(三)状语后置:即介宾短语后置:于、以

格式:谓语,主语!

例:贤哉,回也!

二、判断句:唯一标准:翻译出“是”

注意:古文中出现的“是”多数不表判断,而是代词“这”

三、被动句

1.有标志:①见②于③见……于……

④受……于……⑤被

2.无标志※:语意中本身含有被动意味(如:诛)注意:“见+动词”的两种情况:①见=被②见=我(见=“我”例:府吏见丁宁、慈父见背)

四、省略句

参考翻译的方法:“补”相关笔记。

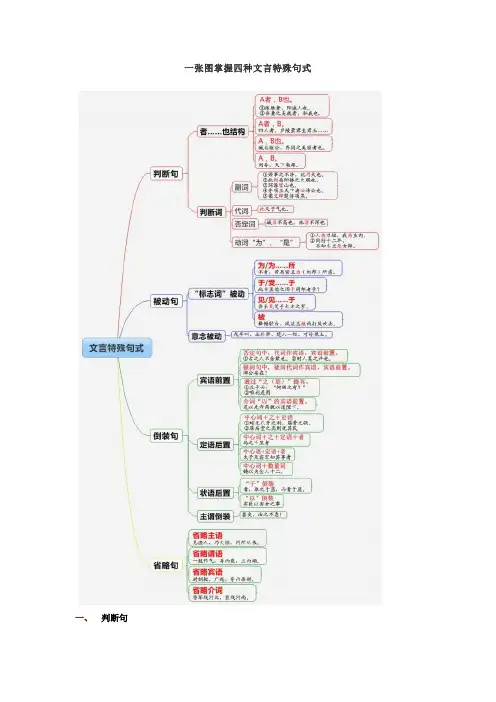

一张图掌握四种文言特殊句式一、判断句在现代汉语中,一般用“是”表示判断。

文言文中,在少数地方也用到了“是”来表示判断,如:“不知木兰是女郎。

”“问今是何世。

”但是古汉语中判断句的主要特点是不用判断词,其常见的句式有:1.在主语后加“者”表停顿,在谓语后加“也”表判断,基本形式有:(1)A者,B也。

这是文言文判断句最常见的形式。

◇陈涉者,阳城人也。

所以……者……也”(表示因果关系的判断句。

)◇所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

(……的缘故,是因为……)◇事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

(2)(2)A者,B。

◇四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

(3)(3)A,B也。

◇和氏璧,天下所共传宝也。

◇城北徐公,齐国之美丽者也。

◇今人有大功而击之,不义也。

◇鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

(4)A,B。

无标志,直接判断:既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。

◇刘备,天下枭雄。

◇秦,虎狼之国。

2.用“乃”“则”“即”“因”“皆”“悉”“”必(副词)/ “是”“此”(代词)/“为”/“非”(表否定判断)等词语表判断。

◇若事之不济,此乃天也。

◇此则岳阳楼之大观也。

◇环滁皆山也。

◇夺项王天下者必沛公也。

◇六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

◇城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也。

◇梁父即楚将项燕。

◇此亡秦之续耳。

◇人为刀俎,我为鱼肉。

◇此悉贞良死节之臣。

◇此天子气也。

被动句文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者、受事者,而不是主动者、施事者。

被动句主要有两大类型:一是有标志词的被动句,即借助一些被动词来表示;二是没有标志词的被动句,又叫意念被动句。

(一)1.用“为”/“为……所……”或“……为(之)所……”表被动。

◇不者,若属皆且为(刘邦)所虏。

◇身死人手,为天下笑者,何也?3.用“于”或“受……于……”表被动。

◇夫赵强而燕弱,而君幸于赵王。

文言文七大特殊句式文言文是历史悠久的汉语写作体裁,使用的句式和表达方法则有其独特之处。

在文言文中,有一些特殊的句式,它们不仅有着独特的结构和语法,而且在表达上也有很强的文学效果。

本文将介绍文言文中的七种特殊句式。

一、倒装句倒装句是指在正常的语序中,将主语和谓语的位置颠倒,从而形成的一种独特的句式。

倒装句常见的有两种形式:主谓倒装和完全倒装。

在文言文中,倒装句常常用于强调某个成分,增强句子的语气。

二、对偶句对偶句的结构是将两个相同或相似的句子并列起来,构成一句对称的句子。

对偶句在文言文中被广泛使用,可以加强修辞效果,使文章更有感染力。

三、长句和并列句文言文中的长句和并列句往往可以把多个子句或分句组合成一个巨大的句子。

长句和并列句的使用,可使文章有很强的连贯性和条理性,表达思想更为紧密和深刻。

四、破句破句是指将一个完整的句子分为若干个部分,分别排列在不同的位置上,行文有点断断续续的效果。

这种句式在文言文中经常使用,可以使文章的表达更为生动有力,增强语气。

五、比喻句比喻句是指用一个与所描写事物相近的事物来描写另一个事物。

比喻句的使用可以使文章更具有形象感和生动性,使读者对所表达的意思更容易理解和领会。

六、排比句排比句是指将几个意思相近的词语或句子并列在一起。

排比句可以增强表达的深度,使文章更具有震撼力和感染力。

七、反问句反问句是指以问句的形式来表达肯定或否定的语气。

反问句在文言文中很常见,常常用于表达复杂的情感和思想,让读者更好地体会到作者的心情和思考过程。

总之,文言文中的这七种特殊句式,虽然各有不同,但是它们都有着独特的表达效果。

在阅读和写作中,如果能够熟练掌握这些句式的用法,将会有助于写出更为优美、精炼的文言文。

古文中的特殊句式一、判断句用名词或名词性短语表示判断的句子,叫判断句。

现代汉语一般是在主语和谓语之间用判断动词“是”来表判断。

但在古汉语里,“是”多作代词用,很少把它当作判断词用。

因此,在绝大多数情况下借助语气词来表示判断。

1.主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断,即“……者……也”式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,赵之良将也。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)2.主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”,即“……者……”式。

这种判断句式中的“者”不译,翻译时只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:柳敬亭者,扬州之泰州人,本性曹。

3.主语后面不用“者”表示停顿,在谓语后面用“者也”表示判断,即“……,……者也”式。

如:城北徐公,齐国之美丽者也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)4.主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断,即“……,……也”式。

这种判断句式中“也”同样不译,翻译时只在主谓之间加“是”。

如:和氏壁,天下所共传宝也。

5.“者”“也”都不用,即“……,……”式。

译成现代汉语时,只需在主谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

6.用动词“为”表示判断,即“……为……”式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉。

(司马迁《鸿门宴》)7.用“乃、即、则、皆、必”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

①今公子有急,此乃臣效命之秋也。

②此则岳阳楼之大观也。

(范仲淹《岳阳楼记》)8.用“是”作判断动词,文言文中有,但出现较晚并且少见。

如:巨是凡人,偏在远郡。

(司马光《赤壁之战》)二、被动句在古汉语中,主语是谓语所表示行为的被动者的句式叫被动句。

常见的被动句有以下几种形式:1.用介词“于”引进行为的主动者,表被动。

即“谓语+于……”如:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

(《廉颇蔺相如列传》)2.在动词前边用“见”表示被动,构成“见+谓语”的形式。

如:举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。

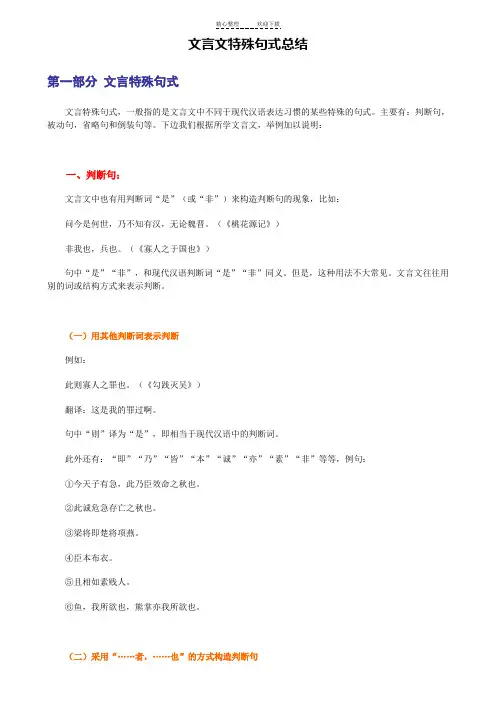

文言文特殊句式总结第一部分文言特殊句式文言特殊句式,一般指的是文言文中不同于现代汉语表达习惯的某些特殊的句式。

主要有:判断句,被动句,省略句和倒装句等。

下边我们根据所学文言文,举例加以说明:一、判断句:文言文中也有用判断词“是”(或“非”)来构造判断句的现象,比如:问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(《桃花源记》)非我也,兵也。

(《寡人之于国也》)句中“是”“非”,和现代汉语判断词“是”“非”同义。

但是,这种用法不大常见。

文言文往往用别的词或结构方式来表示判断。

(一)用其他判断词表示判断例如:此则寡人之罪也。

(《勾践灭吴》)翻译:这是我的罪过啊。

句中“则”译为“是”,即相当于现代汉语中的判断词。

此外还有:“即”“乃”“皆”“本”“诚”“亦”“素”“非”等等,例句:①今天子有急,此乃臣效命之秋也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。

④臣本布衣。

⑤且相如素贱人。

⑥鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也。

(二)采用“……者,……也”的方式构造判断句例如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)译为:廉颇,是赵国的优秀的将领。

妻之美我者,私我也。

译为:妻子认为我美的原因,是私爱我。

句中判断词“是”的意思,是由“……者,……也”结构表示出来的。

当然,这个结构不是固定不变的,具体言语中,其结构变化十分灵活。

比如:1.用“……,……者也”表判断莲,花之君子者也。

(《爱莲说》)2.用“……者,……”表判断四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)3.用“……,……也”表判断城北徐公,齐国之美丽者也。

译为:城北徐公是齐国的美丽的人。

(注意,本句句末的“者”是“的人”的意思,不是结构助词。

)项脊轩,旧南阁子也。

(《项脊轩志》)4.用“……,……”表判断刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。

文言文特殊句式总结归纳文言文特殊句式总结归纳:在文言文中,有一些特殊的句式,在阅读和理解文言文文章时起到了重要的作用。

下面我们将对这些句式进行总结归纳,方便读者在学习和研究文言文时更好地应用这些句式。

1. 倒裝句倒裝句是指把主语和谓语的位置颠倒,使得句子的结构更加紧凑、生动。

例如:“不闻不问,而悔之晚矣。

”这句话中,“不闻不问”是主语,“而悔之晚矣”是谓语,把主语和谓语位置倒置,使得这句话更加通顺、有力。

2. 并列句并列句是指两个或多个简单句并列在一起,句与句之间没有任何从属关系。

例如:“君之所言,余甚赞同;然而,有一点须要慎重考虑。

”3. 独立主格结构独立主格结构是指句中有一个名词或代词作为独立主格,与主句之间没有任何语法关系。

例如:“夫人生于深宫,自当用其礼乐之道,以蕃息国家,谁知非但不蕃息,反而降低了道德水准。

”4. 比喻句比喻句是指用具体的事物来比喻另一件事物,以便更好地理解和表达。

例如:“入口如同登临仙境,获得的感觉宛若仙女掌心仙露般清甜。

”这句话用“仙境”和“仙露”来比喻味道和体验,使得文言文更加生动、形象。

5. 对仗句对仗句是指靠重复句子的语法结构、音韵、意义彼此呼应、相对间起到照应作用的句型句式。

例如:“金毛犬,玉辇轮。

”这句话中,“金毛犬”和“玉辇轮”分别由两个汉字组成,并且两者的形式、意义、韵律都相似。

总之,文言文的特殊句式使用得当,不仅可以使文章更加生动、形象,还可以增强表达效果、提高阅读体验。

因此,在学习和研究文言文时,我们应该多加学习和应用这些特殊句式。

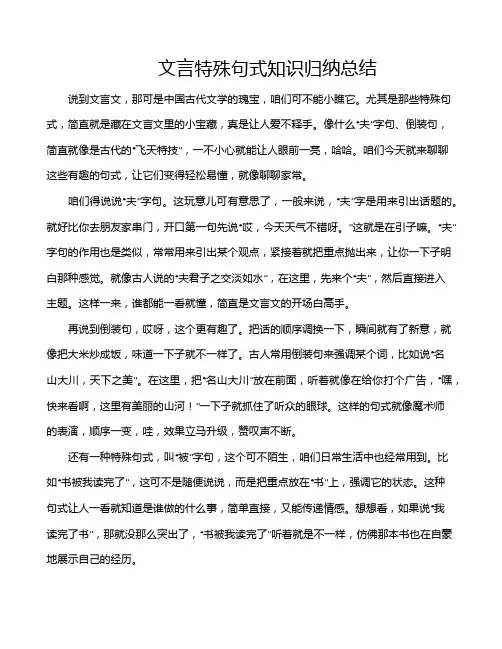

文言特殊句式知识归纳总结说到文言文,那可是中国古代文学的瑰宝,咱们可不能小瞧它。

尤其是那些特殊句式,简直就是藏在文言文里的小宝藏,真是让人爱不释手。

像什么“夫”字句、倒装句,简直就像是古代的“飞天特技”,一不小心就能让人眼前一亮,哈哈。

咱们今天就来聊聊这些有趣的句式,让它们变得轻松易懂,就像聊聊家常。

咱们得说说“夫”字句。

这玩意儿可有意思了,一般来说,“夫”字是用来引出话题的。

就好比你去朋友家串门,开口第一句先说“哎,今天天气不错呀。

”这就是在引子嘛。

“夫”字句的作用也是类似,常常用来引出某个观点,紧接着就把重点抛出来,让你一下子明白那种感觉。

就像古人说的“夫君子之交淡如水”,在这里,先来个“夫”,然后直接进入主题。

这样一来,谁都能一看就懂,简直是文言文的开场白高手。

再说到倒装句,哎呀,这个更有趣了。

把话的顺序调换一下,瞬间就有了新意,就像把大米炒成饭,味道一下子就不一样了。

古人常用倒装句来强调某个词,比如说“名山大川,天下之美”。

在这里,把“名山大川”放在前面,听着就像在给你打个广告,“嘿,快来看啊,这里有美丽的山河!”一下子就抓住了听众的眼球。

这样的句式就像魔术师的表演,顺序一变,哇,效果立马升级,赞叹声不断。

还有一种特殊句式,叫“被”字句,这个可不陌生,咱们日常生活中也经常用到。

比如“书被我读完了”,这可不是随便说说,而是把重点放在“书”上,强调它的状态。

这种句式让人一看就知道是谁做的什么事,简单直接,又能传递情感。

想想看,如果说“我读完了书”,那就没那么突出了,“书被我读完了”听着就是不一样,仿佛那本书也在自豪地展示自己的经历。

再来看看“所”字句,真是个好东西。

这种句式一般用来表示动作的承受者,比如“所爱者,心之所向”。

这句话一出来,顿时让人觉得温暖无比,爱情的感觉扑面而来。

用“所”字句,让情感更为深刻,仿佛能触碰到心灵深处,真是让人感慨万千。

你看看,文言文就是这么神奇,轻轻松松就把人带入了情感的海洋。

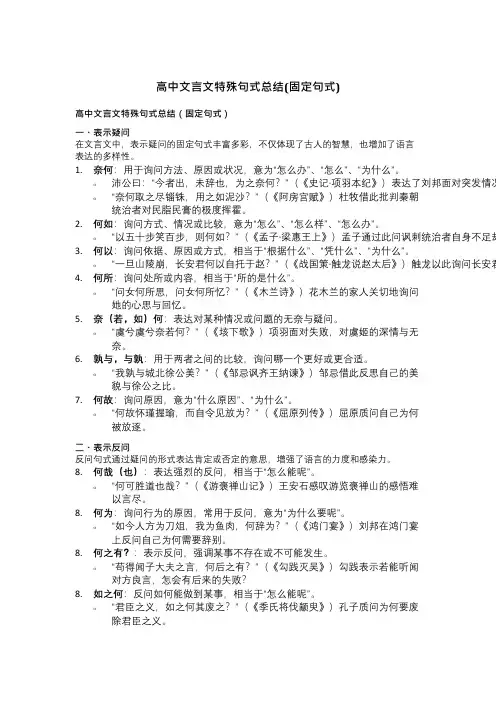

高中文言文特殊句式总结(固定句式)高中文言文特殊句式总结(固定句式)一、表示疑问在⽂⾔⽂中,表示疑问的固定句式丰富多彩,不仅体现了古⼈的智慧,也增加了语⾔表达的多样性。

1.奈何:⽤于询问⽅法、原因或状况,意为“怎么办”、“怎么”、“为什么”。

o沛公⽈:“今者出,未辞也,为之奈何?”(《史记·项⽻本纪》)表达了刘邦⾯对突发情况o“奈何取之尽锱铢,⽤之如泥沙?”(《阿房宫赋》)杜牧借此批判秦朝统治者对⺠脂⺠膏的极度挥霍。

2.何如:询问⽅式、情况或⽐较,意为“怎么”、“怎么样”、“怎么办”。

o“以五⼗步笑百步,则何如?”(《孟⼦·梁惠王上》)孟⼦通过此问讽刺统治者⾃⾝不⾜却3.何以:询问依据、原因或⽅式,相当于“根据什么”、“凭什么”、“为什么”。

o“⼀旦⼭陵崩,⻓安君何以⾃托于赵?”(《战国策·触⻰说赵太后》)触⻰以此询问⻓安君4.何所:询问处所或内容,相当于“所的是什么”。

o“问⼥何所思,问⼥何所忆?”(《⽊兰诗》)花⽊兰的家⼈关切地询问她的⼼思与回忆。

5.奈(若,如)何:表达对某种情况或问题的⽆奈与疑问。

o“虞兮虞兮奈若何?”(《垓下歌》)项⽻⾯对失败,对虞姬的深情与⽆奈。

6.孰与,与孰:⽤于两者之间的⽐较,询问哪⼀个更好或更合适。

o“我孰与城北徐公美?”(《邹忌讽⻬王纳谏》)邹忌借此反思⾃⼰的美貌与徐公之⽐。

7.何故:询问原因,意为“什么原因”、“为什么”。

o“何故怀瑾握瑜,⽽⾃令⻅放为?”(《屈原列传》)屈原质问⾃⼰为何被放逐。

二、表示反问反问句式通过疑问的形式表达肯定或否定的意思,增强了语⾔的⼒度和感染⼒。

8.何哉(也):表达强烈的反问,相当于“怎么能呢”。

o“何可胜道也哉?”(《游褒禅⼭记》)王安⽯感叹游览褒禅⼭的感悟难以⾔尽。

8.何为:询问⾏为的原因,常⽤于反问,意为“为什么要呢”。

o“如今⼈⽅为⼑俎,我为⻥⾁,何辞为?”(《鸿⻔宴》)刘邦在鸿⻔宴上反问⾃⼰为何需要辞别。

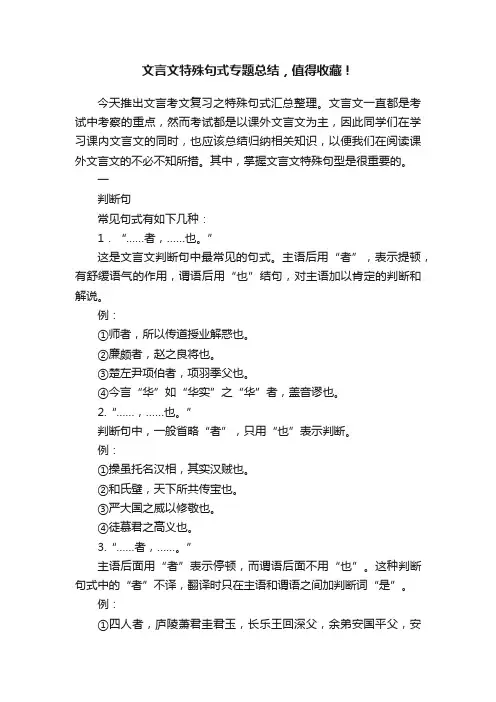

文言文特殊句式专题总结,值得收藏!今天推出文言考文复习之特殊句式汇总整理。

文言文一直都是考试中考察的重点,然而考试都是以课外文言文为主,因此同学们在学习课内文言文的同时,也应该总结归纳相关知识,以便我们在阅读课外文言文的不必不知所措。

其中,掌握文言文特殊句型是很重要的。

一判断句常见句式有如下几种:1.“……者,……也。

”这是文言文判断句中最常见的句式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断和解说。

例:①师者,所以传道授业解惑也。

②廉颇者,赵之良将也。

③楚左尹项伯者,项羽季父也。

④今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

2.“……,……也。

”判断句中,一般省略“者”,只用“也”表示判断。

例:①操虽托名汉相,其实汉贼也。

②和氏壁,天下所共传宝也。

③严大国之威以修敬也。

④徒慕君之高义也。

3.“……者,……。

”主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。

这种判断句式中的“者”不译,翻译时只在主语和谓语之间加判断词“是”。

例:①四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

②粟者,民之所种。

4.“……者也”例:①北徐公,齐国之美丽者也。

②秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也。

③沛公之参乘樊哙者也。

④莲,花之君子者也。

5.无标志判断句文言文中判断句有的没有任何标志,直接有名词对名词做出判断。

例:①刘备天下枭雄。

②刘豫州王室之胄。

③陈涉瓮牖绳枢之子。

④秦,虎狼之国。

⑤臣窃以为其人勇士。

二被动句有标志的被动句大体上有以下几种形式:1.用介词“于”表示被动。

“于”起介绍引进动作行为的主动者作用。

例:①五人者……激于义而死焉者也。

②君子役于物,小人役于物。

③故内惑于郑袖,外欺于张仪。

2.在介词“于”或动词前加“受”,形成“受……于……”结构,表被动。

例:吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

3.“见””“于”或“见……于……”结构,表被动。

例:①信而见疑,忠而被谤。

高中文言文特殊句式总结

本文对高中文言文中常见的特殊句式进行总结,包括:

1. 并列句

并列句由两个或多个主谓结构相对独立的句子组成,通过连接词(如“而”、“乃”、“或”等)来连接起来。

并列句常用于表达两种相对独立的事物或概念。

例如:

孟子曰:“民无食,我饮水”。

仲尼曰:“吾不怨天,不尤人”。

2. 省略句

省略句是在句子中省略掉某些成分,使句子更为简洁明了。

常见的省略句包括主语省略、宾语省略和状语副词省略等。

例如:

乞与之道,不才请示于俸禄幸而乱。

3. 并列结构句

并列结构句是在句子中使用对偶结构或对称句式,通过对比和呼应来达到修辞的目的。

例如:

形躯可恶,溺识可恶,不为人臣可恶,与其听汝之所好,不如说而已矣。

4. 倒装句

倒装句是将谓语动词或助动词放在主语之前,以强调某种语气或表达特殊的语境或感情色彩。

例如:

功名富贵,一世安闲。

以上是高中文言文中常见的特殊句式的总结。

通过掌握这些句式,可以更好地理解和运用文言文作品。

文言特殊句式知识归纳总结

1. 哎呀呀,判断句大家得知道呀!就像“陈胜者,阳城人也”,这多明显就是在说陈胜是阳城人嘛!这就是判断句,是不是一下子就懂啦?

2. 嘿,还有被动句呢!像“国险而民附,贤能为之用”,这里的“为”不就表示被嘛,贤能的人被他任用,这就是被动句呀,很有趣吧?

3. 哇塞,宾语前置可别搞混啦!“何陋之有”,正常语序应该是“有何陋”呀,把宾语“何陋”提到前面啦,就像把宝贝提前拿出来展示一样,记住没?

4. 呀,状语后置也很重要呢!比如“于厅事之东北角,施八尺屏障”,“于厅事之东北角”就是状语,放在后面啦,就好像把一个小装饰放在后面点缀,懂了吧?

5. 哟呵,主谓倒置也得了解呀!“甚矣,汝之不惠”,本来应该是“汝之不惠甚矣”,把谓语“甚矣”放到前面啦,是不是挺特别的?

6. 嘿呀,省略句可得注意哦!“一鼓作气,再而衰,三而竭”,这里就省略了很多内容呢,要自己去脑补呀,是不是像玩拼图一样有意思?

7. 哇哦,固定句式也有不少呢!像“如……何”“奈……何”,“若……何”,就表示“把……怎么样”“对……怎么办”,就像一些特定的密码一样,记住就好啦!

8. 哎呀,还有定语后置呢!“马之千里者”,“千里”是定语,放到后面啦,就像把一个漂亮的标签贴在后面一样,挺好玩的吧?

9. 嘿,“其……之谓也”这种句式也要清楚呀!“其李将军之谓也”,这就是在说大概说的就是李将军吧,是不是很形象?

10. 哇,“为……所”也是一种特殊句式哦!“而为秦人积威之所劫”,就是被秦人积久的威势所胁迫呀,就像被一股力量控制住一样,要记住哦!

我的观点结论就是:这些文言特殊句式真的很有意思,掌握了它们,读文言文就会更轻松、更有趣啦!。

特殊句式语文文言文特殊句式是指在语文文言文中使用的一些独特的句式结构或用法,具有特殊的表达效果。

下面将介绍一些常见的特殊句式。

1. 倒装句:即将句子中的主语和谓语动词的位置调换,常用于强调句子中的某个成分或改变语序。

例如:'危楼高百尺,手可摘星辰。

'中的'高百尺'和'手可摘星辰'正是倒装句。

2. 重叠句:即将一个动词在句子中重复出现,形成一种强调的效果。

例如:'行行重行行,与君生别离。

'中的'行行重行行'就是重叠句。

3. 并列句:即将两个或多个句子并列在一起,用于表达相互之间的关系。

例如:'山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

'中的'山重水复'和'柳暗花明'就是并列句。

4. 定语从句:即用来修饰名词或代词的从句,一般放在被修饰的名词或代词后面。

例如:'举头望明月,低头思故乡。

'中的'望明月'和'思故乡'就是定语从句。

5. 状语从句:即用来修饰动词、形容词或副词的从句,一般放在句子中的相应位置。

例如:'雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

'中的'雄关漫道真如铁'和'而今迈步从头越'就是状语从句。

通过使用这些特殊句式,可以使文言文更加生动、丰富,增强文章的表现力和艺术性。

在学习文言文时,我们可以多加练习,熟悉这些特殊句式的用法,以便更好地理解和欣赏古代文学作品。

同时,也可以在自己的写作中灵活运用这些句式,提升自己的表达能力。

文言特殊句式知识点总结文言特殊句式知识点总结如下:一、判断句1.用“者……也”表判断。

2.用“者”表判断。

3.用“非”表判断。

4.用动词“为”或判断词“是”表判断。

5.无标志词表判断。

二、被动句1.用“于”或“受……于……”表被动。

2.用“为”或“为……所……”表被动。

3.用“被”表被动。

4.无标志词,意念上的被动。

三、省略句1.省略主语。

2.省略谓语。

3.省略宾语。

4.省略介词或介宾结构。

5.谓语动词的省略。

6.兼语式的省略。

7.承前省和蒙后省。

8.某些固定格式中缺少成分。

四、倒装句1.谓语前置(主谓倒装)。

2.宾语前置(动宾倒装)。

3.定语后置(定后倒装)。

4.介词结构后置(状后倒装)。

5.多置句——前置和后置同时存在。

6.成分省略句——倒装的同时还有省略。

7.特殊倒装句式——“倒装”以避让。

8.“之”“是”的妙用——“倒装”以求活。

9.“倒装”的特殊作用——以求音韵协调。

10.语法结构与实际词序不一致——“倒装”以合逻辑。

11.“倒装”用于长句之中,用于反问句之中。

12.固定结构中的“倒装”。

固定格式倒装,不能随意安排。

13.其他特殊固定结构的倒装。

有的句子已经形成习惯,成为固定格式,必须要这样安排,才能符合语法规则和语言习惯。

如“是以”等。

14.有无“倒装”皆可,以合语感为要。

(正常语序读起来不顺,有滞涩感,就得考虑“倒装”。

)。

文言文的特殊句式归纳总结1、判断句(1)是非类(用判断词“是”或“非”构造判断句)①非字类:非我也,兵也。

(《寡人之于国也》)②是字类:问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(《桃花源记》)(2)“者也”类(由“……者,……也”构成,其结构变化灵活)①用“……者,……也”表判断例:廉颇者,赵之良将者也。

(《廉颇蔺相如列传》)吾妻之美我者,私我也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)②用“……,……者也”表判断例:莲,花之君子者也。

(《爱莲说》)城北徐公,齐国之美丽者也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)③用“……者,……”表判断例:天下者,高祖天下。

(《史记·魏其武安侯列传》)四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

(《游褒禅山记》)④用“……,……也”表判断例:项脊轩,旧南阁子也。

(《项脊轩志》)南阳刘子骥,高尚士也。

(《陋室铭》)⑤无标志判断句例:刘备天下枭雄。

(《赤壁之战》)荀卿,赵人(《史记·孟子荀卿列传》)(3)用其他判断词表判断用“即”“乃”“诚”“亦”“素”等表判断例:①此诚危急存亡之秋也。

(《出师表》)②且相如素贱人。

(《廉颇蔺相如列传》)③如今人为刀俎,我为鱼肉。

(《鸿门宴》)2、被动句(主语与谓语之间是被动关系)(1)被字类①“被+动词”(“被”是介词,直接用在动词谓语前,不引出施动者,用法和现代汉语相同)例:忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)②被+动+于+施动者(被”是介词,用在动词谓语前;“于”也是介词,用在动词谓语后引出施动者,和施动者组成介宾短语作补语,翻译时一般要挪到动词谓语前)例:燕以万乘之势被围于赵。

(《战国策•齐策》)(2)“见”“于”类被动句①“见+动+于+施动者”例:臣诚恐见欺于王而负赵。

(《廉颇蔺相如列传》)吾长见笑于大方之家。

(《秋水》)②“见+动”例:众人皆醉而我独醒,是以见放。

(《屈原列传》)欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。

(《廉颇蔺相如列传》)③“动+于+施动者”例:劳心者治人,劳力者治于人。

文言文中有许多特殊的句式,下面是一些常见的文言文特殊句式的归纳整理:并列句:用"不但...而且..."、"无论...还是..."等结构将两个或多个句子并列在一起,表示相互补充或对比的关系。

现象句:以"然"、"则"、"如是"等词开头,表示结果或推理的关系。

例如:"尽其言者穷其辞也,故短"(《论语·颜渊》)。

倒装句:将主语和谓语的位置颠倒,常用于表示强调、反问、条件等语气。

例如:"知者不惑,仁者不忧,勇者不惧"(《礼记·学记》)。

比拟句:用"如"、"犹"、"若"等词表示比喻或类比的关系。

例如:"子曰:学而时习之,不亦悦乎?有朋自远方来,不亦乐乎?"(《论语·学而》)。

状语从句:用"以"、"如"、"若"等词引导的从句,表示时间、原因、条件等状况。

例如:"以予一执鞭而驭者,吾何以知其不蹄"(《庄子·养生主》)。

假设句:以"若"、"倘若"、"设使"等词开头,表示假设的情况。

例如:"若有用我者,吾其为东郭先生取乎"(《庄子·齐物论》)。

反问句:用疑问的形式来表达肯定或否定的意义。

例如:"人皆有兄弟,我独亡兄,是何也?"(《左传·僖公二十三年》)。

叠词句:通过重复使用相同或相似的词语,增强表达的感情色彩或修辞效果。

例如:"知之为知之,不知为不知,是知也"(《论语·为政》)。

巧记文言特殊句式

在阅读古文时,要读懂文章的大意,明确古人常用的特殊句式是必不可少的一个方法。

所以在高考中,两个翻译题中就有直接对文言特殊句式的考查。

而除了直接有考题在文言特殊句式上赋分之外,要想读懂高考两个文言语段,从而顺利地做好古文的其他题目,即间接赋分的地方也很多,因为文言特殊句式会时常出现在两个语段的各个地方。

因此,在考场上如何快速、准确、清晰地掌握古文常见的特殊句式就尤为重要。

如果说文言固定句式我们可以侧重用记忆的方法,因为它相对比较容易、简单,那么,对于相对复杂、容易混淆的文言特殊句式的理解、记忆就需要运用适当的技巧,才能理清、理顺,从而灵活运用。

下面就给同学们提供一些小的技巧、方法:

我们可以先记住几个数字:四、四、四、四、四。

第一个“四”:就是文言特殊句式一共有四大种:判断句、省略句、倒装句、被动句。

而这四大类中,判断句和省略句对于同学们来说相对简单,所以我们把重点放在被动句和倒装句中。

第二个“四”:对于被动句,它的标志性词语大致有四种:“见……于”“受……于”“为……所”“被”。

对于“见……于”这个结构,还有两种变体,就是只出现“见”或者只出现“于”,不过,只要记住“见”的后面加动词,而“于”的后面加动作行为的施动者,翻译时就会运用自如了。

如“吾长见笑于大方之家”(《庄子〃秋水》),“而君幸于赵王”(《廉颇蔺相如列传》)。

“为……所”的用法与之相似,只不过是“为”的后面加动作行为的施动者,而“所”的后面加动词。

如“身死人手,为天下笑者,何也?”(《过秦论》),“不者,若属皆且为所虏”(《鸿门宴》)。

第三个四:最复杂的是倒装句,说得通俗些,就是古人说一句话的顺序与现在的人不大一样,甚至前后相反。

它又分为四种情况,我们可以用最简单的方法来分,“两前,两后”,即“宾语前臵”“谓语前臵”“介词短语后臵”“定语后臵”,对于这四种倒装句,“谓语前臵”和“介词短语后臵”相对容易,而“定语后臵”和“宾语前臵”相对复杂。

第四个“四”:对于“定语后臵”,它的标志性词语大致也有四种“中心词+有+定语+者”“中心词+之+定语+者”“中心词+之+定语(形容词)”“中心词+数(量)词”(通过课内的五个句子帮助记忆即可:“客有吹洞箫者”“石之铿然有声者”“蚓无爪牙之利、筋骨之强”“我持白璧一双,欲献项王”)

第五个“四”:对于宾语前臵,类型也大致有四种,否定句中,代词做宾语,前臵(古之人不余欺也)(《石钟山记》);疑问句中,代词做宾语,前臵(而今安在哉?)(《前赤壁赋》);“之”“是”等词提前宾语,“之”“是”是宾语前臵的标志,不译(句读之不知,惑之不解)(《师说》);介词“以”的宾语,有时为了强调,也会前臵(一言以蔽之)(《论语〃为政》)。

对于宾语前臵的前两种类型,要注意满足三个条件:句式、代词、做宾语,同时最好记住一些常见的否定词(不、勿、毋、未、莫、无、弗)和疑问词(谁、孰、胡、奚、何、安、乌、恶、焉),因为它们可以帮助你判断否定句和疑问句。

对于宾语前臵的第三种,可以借助成语来记,如“惟利是图”(图利),“惟命是从”(从命)。

这样,五个“四”就大致把所有的特殊句式串联起来,同学们记忆起来会既有宏观的、整体把握,同时也会对每个句式的表现形式有具体的、微观的认识。