中医学基础(全)

- 格式:doc

- 大小:109.00 KB

- 文档页数:22

中医的基础知识大全集!(自学必备)一、基础理论1.有机整体的中心是:五脏。

2.有机整体的主宰是:心。

3.阳中之阳的时间是:上午。

4.阴中之阴的时间是:前半夜。

5.阳中之阴的时间是:下午。

6.阳中之阳的时间是:上午。

7.说明阴阳互根的是:阴在内,阳之守也。

8.说明对立制约的是:动极者镇之以静。

9.说明阴阳互根的是:阴中求阳。

10.说明阴阳转化的是:热极生寒。

11.称“阳中之阳”的脏是:心。

12.称“阴中之阳”的脏是:肝。

13.称“阴中之阴”的脏是:肾。

14.称“阳中之阴”的脏是:肺。

15.阴偏胜所致证候是:实寒证。

16.阴偏衰所致证候是:虚热证。

17.阳偏胜所致证候是:实热证。

18.阳偏衰所致证候是:虚寒证。

19.根据阴阳互根确定的治法是:阳中求阴。

20.适用于阳偏衰的治法是:阴病治阳。

21.根据阴阳对立制约确定的治法是:热者寒之。

22.适用于阳偏胜的治法是:热者寒之。

23.“木”的特性是:曲直。

24.“水”的特性是:润下。

25.属于“金”的音是:商音。

26.属于“水”的音是:羽音。

27.木的“所不胜”之行是:金。

28.水的“所胜”之行是:火。

29.金的子行为:水。

30.火的母行为:木。

31.木的“所不胜”之“子”是:水。

32.木的“母”之“所胜”是:火。

33.肝病传脾的是:相乘。

34.肝病传心的是:母病及子。

35.肺病及肾是:母病及子。

36.木火刑金是:相侮。

37.“见肝之病,知肝传脾”属于:相乘。

38.“水气凌心”属于:相乘。

39.喜胜:悲。

40.恐胜:喜。

41.属于“火”的是:喜。

42.属于“金”的是:悲。

43.属于“水”的是:耳。

44.属于“土”的是:口。

45.属于“水”的是:咸。

46.属于“木”的是:酸。

47.属于“水”的是:黑。

48.属于“金”的是:白。

49.“君主之官”指:心。

50.“将军之官”指:肝。

51.“生之本”指:心。

52.“罢极之本”指:肝。

53.“气之根”是指:肾。

54.“气之主”是指:肺。

中医学基础知识从头到脚一、人为什么会生病?《左传》——原因有三:一因鬼而得病(因果);二因食而得病;三因蛊而得病(被迷惑)《皇帝内经》——原因有二:一得于阳(外感;天地自然变化导致);二是得于阴(饮食无节、起居无常、喜怒无常)。

提倡饮食法地道、居处法天道、制喜制怒《伤寒论》——原因有三:经络受邪、壅塞不通、外伤现代中医理论——原因为六淫:疫疠(外感)、七情(情欲情志)、饮食劳逸、外伤、痰饮(痰为湿气凝聚;水为水饮,宣泄不出去导致肿胀)、瘀血(如:癌症)二、人为什么活不到天寿?天寿的年龄通常为动物生长期的5-7倍,按此推算人的天寿应为100-140岁,人是唯一一种活不到天寿的动物;原因如下:1、直立行走,大脑缺血、缺氧、心血管疾病增加2、人没有固定的发情期3、人受欲望情志的控制4、人的消化系统功能极度萎缩5、人的循环系统发生了很大的改变6、人的呼吸系统发生了改变:由腹式呼吸改为肺部呼吸三、健康的标准生理、心理和社会上完全良好的状态。

许多人不是死于疾病,而是死于不健康的生活方式。

中医认为:健康是自我的觉悟。

四、现代人容易生病的原因:1、情志不遂2、饮食不规律3、缺乏运动4、滥服药物从头到脚说健康(1-1)--头发一、头发的功能:保暖与散热二、关于头发的文化内涵传统文化中,头发是一种礼仪、是礼貌、文明的象征1、伏羲女娲人首蛇身交尾图2、“矩”——男人行方正之道;“规”——女人要行圆融之道3、古代男子20岁行“冠礼”;女子14岁行“及笄”之礼,发型均发生变化,要梳理起来,意味着人要由感性向理性迈进。

4、关于头发的一些典故:“身体发肤、受之父母,不可损毁,孝之始也”,所以髡刑(剃光头发)在古代是最严厉的刑罚之一。

清朝发型的含义——削平四夷、定鼎中原二月二、龙抬头(正月不理发)——思旧(总结过去)越王勾践卧薪尝胆时——削发纹身三、五脏、五行与五色对应关系表肺、肝、肾、心、脾金、木、水、火、突白、青、黑、赤、黄四、关于头发的疾病解释头发——“肾之华、血之余”,与肾气(主颜色)和肝血(主生长速度)最为相关。

绪论11.中医学的学科属性:中医学是一门以自然科学为主体、多学科知识2相交融的医学科学。

32.中医学的医学模式:“生物-心理-社会-环境”的整体医学模式。

43.金元四大家:刘完素(河间),主张“火热论“,属寒凉派;李东5垣,主张“内伤脾胃,百病由生”,属补土派;张从正,主张“治6病先以驱邪为要”,属攻邪派;朱丹溪,主张“阳常有余,阴常不7足”,属滋阴派。

84.中医四大经典丛书:①《黄帝内经》②《难经》③《伤寒杂病论》9④《神农本草经》105.中医学理论体系的主要特点:整体观念;恒动观念;辨证论治(病11与证的区别)126.同病异治和异病同治:同病异治,指同一种疾病,由于发病的时13间、地区及病人机体的反应性不同,或病变处于不同的发展阶段,14所以表现的证不同,因而治法各异,这叫做“同病异治”;异病同15治,指不同的疾病,在其发展过程中,由于发生了相同的病理变16化,出现了具有相同性质的证,因而也可采用同一方法治疗,这17叫做“异病同治”;它们的判断依据是“证”的异同。

18中医学的哲学思想19精气学说20211.精与气的基本概念:精与气是指存在于宇宙中的运行不息的无形可见的极细微物质,是构成宇宙万物的共同本源,也是推动宇宙万物22发生发展与变化的动力源泉。

23242.精气学说的基本内容:精气是构成宇宙的本源;精气是天地万物的中介;运动是精气的基本属性;天地精气化生为人。

25阴阳学说26271.阴阳的概念:阴阳是宇宙中相互关联的事物或现象对立双方属性的概括。

28292.阴阳的特征:普遍性;关联性;相对性;可分性。

303.阴阳学说的基本内容:阴阳的对立制约;阴阳的互根互用;阴阳的交感互藏;阴阳的消长平衡;阴阳的相互转化。

31五行学说32331.五行的概念:五行,即木火土金水五种基本物质及其运动变化。

342.五行的特性:木曰曲直;火曰炎上;土曰稼穑;金曰从革;水曰润下。

35363.事物属性的五行归类表:3738注:色脉相符其病顺,反之,得克之脉则死,得生之脉则生。

中医基础理论第一章中医学的基本特点中医学理论体系形成于中国古代,受到中国古代的唯物论和辨证法思想的深刻影响。

对于事物的观察分析方法,多以"取类比象"的整体性观察方法,通过对现象的分析,以探求其内在机理。

因此,中医学这一独特的理论体系有两个基本特点,一是整体观念,一是辨证论治。

整体观念整体就是统一性和完整性。

中医学非常重视人体本身的统一性、完整性及其与自然界的相互关系,认为人体是一个有机的整体,构成人体的各个组成部分之间在结构上不可分割,在功能上相互协调、互为补充,在病理上则相互影响。

而且人体与自然界也是密不可分的,自然界的变化随时影响着人体,人类在能动地适应自然和改造自然的过程中维持着正常的生命活动。

这种机体自身整体性和内环境统一性的思想即整体观念。

整体观念是中国古代唯物论和辩证思想在中医学中的体现;它贯串于中医学的生理、病理、诊法、辨证和治疗等各个方面。

1、人体是一个有机的整体人体是由若干脏腑、组织和器官所组成的。

每个脏腑、组织或器官各有其独特的生理功能,而这些不同的功能又都是人体整体活动的一个组成部分,这就决定了人体内部的统一性。

也就是说,人体各个组成部分之间,在结构上是不可分割的,在生理上是相互联系、相互支持而又相互制约的,在病理上也是相互影响的。

人体的这种统一性,是以五脏为中心,配以六腑,通过经络系统"内属于腑脏,外络于肢节"的作用而实现的。

五脏是代表着整个人体的五个系统,人体所有器官都可以包括在这个系统之中。

人体以五脏为中心,通过经络系统,把六腑、五体、五官、九窍、四肢百骸等全身组织器官联系成有机的整体,并通过精、气、血、津液的作用,完成机体统一的机能活动。

中医学在整体观念指导下,认为人体正常的生理活动一方面依靠各脏腑组织发挥自己的功能作用,另一方面则又要靠脏腑组织之间相辅相成的协同作用和相反相成的制约作用,才能维持其生理上的平衡。

每个脏腑都有其各自不同的功能,但又是在整体活动下的分工合作、有机配合,这就是人体局部与整体的统一。

完整版,经典版,无删减版本中医著作第一部:中医基础理论(第1楼)第一章中医学理论体系概述(第2楼)第一节中医学理论体系的形成和发展(第3楼)第二节中医学理论体系的组成(第4楼)第二章中医学的哲学基础(第5楼)第一节气一元论(第6楼)第二节阴阳学说(第7楼)第三节五行学说(第8楼)第四节气一元论、阴阳学说、五行学说的关系(第9楼)第三章脏象(第10楼)第一节五脏(第11楼)第二节六腑(第12楼)第三节奇恒之府(第13楼)第四节形体官窍(第14楼)第五节脏腑之间的关系(第15楼)第六节人体的生命活动与五脏调节(第16楼)第四章精、气、血、津液(第17楼)第一节精(第18楼)第二节气(第19楼)第三节血(第20楼)第四节津液(第21楼)第五节气血精津液的关系(第22楼)第五章经络(第23楼)第一节经络的概念和经络系统(第24楼)第二节十二经脉(第25楼)第三节奇经八脉(第26楼)第四节经别、络脉、经筋、皮部(第27楼)第五节经络的生理功能(第28楼)第六节经络学说的应用(第29楼)第六章体质(第30楼)第一节体质的基本概念(第31楼)第二节体质的形成(第32楼)第三节体质的分类(第33楼)第四节体质学说的应用(第34楼)第七章病因(第35楼)第一节外感病因(第36楼)第二节内伤病因(第37楼)第三节病理性因素(第38楼)第四节其他病因(第39楼)第八章病机(第40楼)第一节发病机理(第41楼)第二节基本病机(第42楼)第三节内生五气病机(第43楼)第四节脏腑病机(第44楼)第五节经络病机(第45楼)第六节疾病的传变(第46楼)第七节疾病的转归(第47楼)第九章养生与防治(第48楼)第一节养生(第49楼)第二节预防(第50楼)第三节治则(第51楼)[附]五运六气(第52楼)第一节运气学说的基本内容(第53楼)第二节标本中气(第54楼)第三节运气学说在医学上的应用第一章中医学理论体系概述中医学是在中国古代的唯物论和辩证法思想的影响和指导下,通过长期的医疗实践,断积累,反复总结而逐渐形成的具有独特风格的传统医学科学,是中国人民长期同疾病作斗争的极为丰富的经验总结,具有数千年的悠久历史,是中国传统文化的重要组成部分。

中医自学入门基础知识(完整版)有不少中医爱好者,和中医初学者,都面对着同样的一个困惑:我想学好中医,但究竟该怎样学呢?按个人经验,结合教学实践,无疾这里把中医的学习,大致划分成以下四个阶段:一蒙学阶段启蒙是此阶段的重点。

需要学习的内容,在古代就是医学三字经、濒湖脉学、药性赋与汤头歌诀这四小经典。

现代的中医教育,已经在内容上更加充实,在结构上更加完善了,分作中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学这五门核心课程。

作为在校学生,是要求系统学习的,无须多说。

对于自学者,无论内容,还是方式,都需要做适当的调整才好。

因为在缺少老师指点的情况下,要系统学习上述几门课程,存在几个常见的问题:1 内容枯燥,难以入目。

课堂的讲解可以是很丰富的,加入很多趣味的内容;而且教师是活的,可以根据学生的状况,随时进行调整。

这与整天面对一本死沉沉的教科书是明显不同的。

2 没有重点。

一本中医基础理论,绝不是每一个章节都同等重要;同为五脏,在不同的情况下,其地位也不会完全相同;同是脾脏的生理功能,运和化对临证的指导价值仍有区别。

所有的这些不同,这些轻重,都是需要老师指点的。

3 易生误解。

中医理论,非常崇尚“理解”与“领悟”。

而所有的理解和领悟,都需要一个认识的基础,即对基本概念的把握。

自学者由于缺少前辈指导,很容易在起点上走偏,从而产生对整个中医学的偏激认识。

为了最大程度的避免上述种种问题,建议自学中医者在启蒙阶段,采取以下的学习方法:1 多读中医前辈的传记,以及他们关于学习方法的论述性文章。

他们走过的路,看起来可能笨拙的很,但实际上常是中医入门的捷径。

多向前辈请教他们的学习方法,帮助将会是非常大的。

这里强烈推荐一本书:《名老中医之路》。

无疾相信,把这本书熟读过三遍,不但学习方法可以逐渐开朗,还会在不经意间学到老先生很多宝贵的临证心得。

2 利用好丰富的网络资源。

现今信息时代,已经把学校的大门很大程度上打开了。

任何一个人,在任何一个角落,都可以比较轻松的得到机会,向各中医院校的名师学习,收看他们讲课的视频。

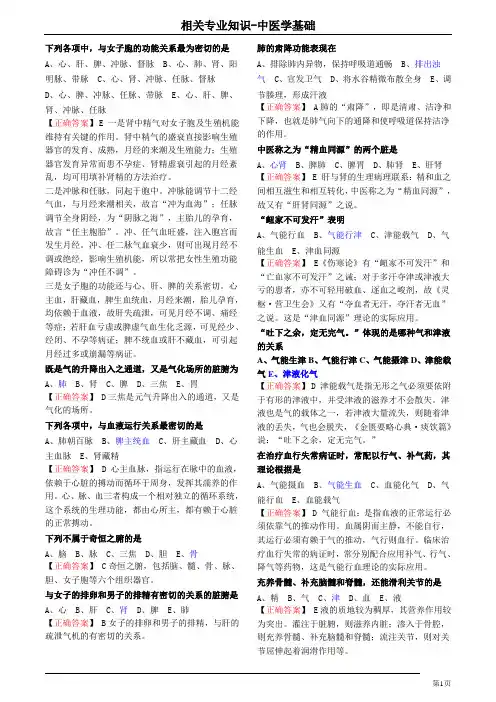

下列各项中,与女子胞的功能关系最为密切的是A、心、肝、脾、冲脉、督脉B、心、肺、肾、阳明脉、带脉C、心、肾、冲脉、任脉、督脉D、心、脾、冲脉、任脉、带脉E、心、肝、脾、肾、冲脉、任脉【正确答案】 E 一是肾中精气对女子胞及生殖机能维持有关键的作用。

肾中精气的盛衰直接影响生殖器官的发育、成熟,月经的来潮及生殖能力;生殖器官发育异常而患不孕症、肾精虚衰引起的月经紊乱,均可用填补肾精的方法治疗。

二是冲脉和任脉,同起于胞中。

冲脉能调节十二经气血,与月经来潮相关,故言“冲为血海”;任脉调节全身阴经,为“阴脉之海”,主胎儿的孕育,故言“任主胞胎”。

冲、任气血旺盛,注入胞宫而发生月经。

冲、任二脉气血衰少,则可出现月经不调或绝经,影响生殖机能,所以常把女性生殖功能障碍诊为“冲任不调”。

三是女子胞的功能还与心、肝、脾的关系密切。

心主血,肝藏血,脾生血统血,月经来潮,胎儿孕育,均依赖于血液,故肝失疏泄,可见月经不调、痛经等症;若肝血亏虚或脾虚气血生化乏源,可见经少、经闭、不孕等病证;脾不统血或肝不藏血,可引起月经过多或崩漏等病证。

既是气的升降出入之通道,又是气化场所的脏腑为A、肺B、肾C、脾D、三焦E、胃【正确答案】 D三焦是元气升降出入的通道,又是气化的场所。

下列各项中,与血液运行关系最密切的是A、肺朝百脉B、脾主统血C、肝主藏血D、心主血脉E、肾藏精【正确答案】 D 心主血脉,指运行在脉中的血液,依赖于心脏的搏动而循环于周身,发挥其濡养的作用。

心、脉、血三者构成一个相对独立的循环系统,这个系统的生理功能,都由心所主,都有赖于心脏的正常搏动。

下列不属于奇恒之腑的是A、脑B、脉C、三焦D、胆E、骨【正确答案】 C奇恒之腑,包括脑、髓、骨、脉、胆、女子胞等六个组织器官。

与女子的排卵和男子的排精有密切的关系的脏腑是A、心B、肝C、肾D、脾E、肺【正确答案】 B女子的排卵和男子的排精,与肝的疏泄气机的有密切的关系。

肺的肃降功能表现在A、排除肺内异物,保持呼吸道通畅B、排出浊气C、宣发卫气D、将水谷精微布散全身E、调节腠理,形成汗液【正确答案】 A肺的“肃降”,即是清肃、洁净和下降,也就是肺气向下的通降和使呼吸道保持洁净的作用。

中医学作为中国传统医学的一部分,涵盖了丰富的理论体系和实践经验。

以下是中医学的一些入门基础知识:

1. 阴阳五行理论:中医理论基础之一,认为宇宙和人体的一切现象都可以归纳为阴阳和五行的相互关系。

阴阳是对立而统一的两个方面,五行是金、木、水、火、土等五种元素,代表了事物之间的相互转化关系。

2. 经络学说:认为人体内有经脉,通过经脉运行气血。

经络的流通与调畅对于维持身体健康起到重要作用。

3. 气血理论:认为气(体内的生命能量)和血(体内的营养物质)是维持生命活动的基本物质,调节气血的平衡对于保持身体的正常功能至关重要。

4. 脏腑学说:将人体的脏腑分为五脏(心、肺、肝、脾、肾)和六腑(胃、小肠、大肠、胆、膀胱、三焦),认为它们与五行有对应关系,调节人体生理活动。

5. 四诊法:中医的临床诊断方法,包括望、闻、问、切。

通过望病人的面色、舌苔等外表特征,闻病人的气味,问病人的症状,和切脉搏等方式综合分析病情。

6. 中草药治疗:中医药物治疗的一部分,强调植物、动物、矿物等天然物质的药理作用,常用于调理身体的阴阳平衡。

7. 针灸和推拿:针灸是通过用针刺激穴位来调整气血流动,推拿是通过推、拿、揉等手法来调整经络气血。

这两种方法是中医理疗的重要手段。

8. 食疗:中医强调饮食养生,认为合理的膳食结构和食材搭配对维持身体健康具有重要作用。

这仅仅是中医学的一部分基础知识,实际上中医学包含了更多的细分领域和深层次的理论。

要深入学习中医,建议通过正规的中医学校或相关学术机构进行系统学习。

中医基础理论-重点总结(全)1.中医学的两个主要特点是整体观念和辩证论治。

2.证是指机体在疾病过程中某一阶段的病理概括。

3.辨证是通过分析、综合四诊所收集的症状和体征等资料,辨清疾病的原因、性质、部位以及邪正之间的关系,概括、判断为某种性质的证候的过程。

4.论治是根据辨证的结果,确定相应的治疗原则和方法。

5.“同病异治”是指同一种疾病由于发病时间、地区以及患者机体的反应性不同或处于不同的发展阶段,表现的证不同,因而治法就各异。

6.“异病同治”是指不同的疾病在其发展过程中由于出现了相同的证,因而采取同一方法治疗。

7.人体是有机的整体,以五脏为中心,配合六腑,联系五体、五官九窍等,并通过经络纵横广泛地分布,以贯通内外上下,运行气血津液,滋养并调节各组织器官的活动。

8.阴阳是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括,并含有对立统一的内涵。

阴和阳既可以代表两种相互对立的事物和势力,又可以代表和用以分析同一事物内部相互对立的两个方面。

9.阴阳的对立制约:正常者如“动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”、“阴平阳秘,精神乃治”。

反常者,则如“阴胜则阳病,阳胜则阴病”、“阳虚则阴盛”、“阴虚则阳亢”等。

10.阴阳的互根互用:“阳根于阴,阴根于阳”、“阳生于阴,阴生于阳”、“孤阴不生,独阳不长”:“阴者,藏精而起亟也,阳者,卫外而为固也”,“阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也”,“无阴则阳无以生,XXX则阴无以化”,“阳生阴长,阳杀阴藏”等。

11.阴阳的转化:“重阴必阳,重阳必阴”、“寒极生热,热极生寒”、“寒甚则热,热甚则寒”。

12.阴阳学说的基本内容包括:阴阳的对立制约、阴阳的互根互用、阴阳的交感互藏、阴阳的消长、阴阳的转化、阴阳的自和与平衡。

13.“背为阳,阳中之阳,心也;背为阳,阳中之阴,肺也;腹为阴,阴中之阴,肾也;腹为阴,阴中之阳,肝也;腹为阴,阴中之至阴,脾也。

”14.凡阴虚不能制阳而致阳亢(阴消阳长)的虚热证,宜用补阴治之。

中医学的基础知识

中医学是中国传统医学的一种学派,它有着丰富的基础知识。

以下是中医学的一些基础知识:

1. 五行学说:中医学认为,自然界和人体都受到五种元素(木、火、土、金、水)的影响,这五种元素相互制约、相互关联,影响着人体的健康与疾病。

2. 阴阳学说:中医学认为,宇宙万物都存在着阴阳两个对立而统一的方面。

阴阳是相对的概念,阴阳失衡会导致疾病。

3. 经络学说:中医学认为,人体内存在着一套络脉系统,包括经脉、络脉和经络,贯穿全身。

经络的畅通与否与人体的健康密切相关。

4. 脏腑学说:中医学认为,人体内有五脏(心、肝、脾、肺、肾)和六腑(胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦),每个脏腑都有其独特的功能和相互关系。

5. 气血学说:中医学认为,气和血是人体的重要物质基础,气血的运行状况对人体的健康起着重要作用。

6. 病因学说:中医学认为,疾病的发生是由于内外因素的相互作用,包括情志、饮食、气候、外伤等多种因素。

7. 辨证施治:中医学将疾病的诊断与治疗视为辨证施治,根据患者的体质、病情和环境要素,综合运用诊察、望、问、切等四诊方法,选择合适的治疗方法进行治疗。

这些基础知识是中医学理论的重要组成部分,也是中医学诊断和治疗的基础。

中医基础理论(完结)中医基础理论是研究中医学的基本理论、基本知识和基本技能的学科。

它包括中医学的哲学基础、生理学、病理学、诊断学、治疗学等方面的内容。

通过学习中医基础理论,可以更好地理解中医学的核心思想和临床应用。

中医基础理论的哲学基础主要包括阴阳五行学说、脏象学说和气血津液学说。

阴阳五行学说是中医学的基本理论之一,它认为世界上的一切事物都是由阴阳二气相互作用的产物。

阴阳平衡是人体健康的标志,阴阳失调则会导致疾病的发生。

脏象学说是中医学对人体生理功能的认识,它认为人体内脏腑之间相互联系、相互影响,脏腑的功能正常与否直接关系到人体的健康。

气血津液学说是中医学对人体生理和病理变化的解释,它认为气血津液是维持人体生命活动的基本物质,它们的运行和调节失常会导致疾病的发生。

中医基础理论的生理学部分主要研究人体的生理功能和生理过程。

它包括人体各个系统的结构和功能,如呼吸系统、消化系统、循环系统等。

通过学习生理学,可以更好地理解人体各个系统的正常运转和相互关系,从而更好地预防和治疗疾病。

中医基础理论的病理学部分主要研究疾病的病因、病机和病证。

病因是指导致疾病发生的原因,病机是指疾病发生的机制,病证是指疾病的表现。

通过学习病理学,可以更好地理解疾病的发生、发展和变化规律,从而更好地诊断和治疗疾病。

中医基础理论的诊断学部分主要研究疾病的诊断方法和诊断标准。

它包括望、闻、问、切四诊法和八纲辨证。

望诊是通过观察患者的面色、舌苔等外在表现来诊断疾病,闻诊是通过听患者的声音、嗅患者的体味来诊断疾病,问诊是通过询问患者的病史、症状等信息来诊断疾病,切诊是通过触摸患者的脉象来诊断疾病。

八纲辨证是将疾病分为寒热、虚实、表里、阴阳等八个方面进行辨证,从而确定疾病的性质和病变部位。

中医基础理论的治疗学部分主要研究疾病的治疗方法和治疗原则。

它包括中药治疗、针灸治疗、推拿按摩治疗等。

中药治疗是中医学的重要治疗方法,通过调整人体的阴阳平衡和脏腑功能来治疗疾病。

《中医学基础》教材《中医药学概论》主讲路新国第一章绪论一、《中医学基础》与《中医营养学》1、《中医学基础》学习的内容:主要学习和阐释中国传统医学中有关基本概念、基本观念、基本知识与基本理论,为以后学习《中医营养学》奠定必要的基础,是营养学专业的一门学科基础课。

2、《中医学基础》与《中医营养学》是学习和研究《中医营养学》的基础。

《中医营养学》是《中医学基础》的后续课程。

3、课程设置的意义①反映了中国营养学的特色;②是营养学专业必修的课程。

4、教材《中医药学概论(第六版)》(卫生部“十一五”规划教材,供药学类专业用),王建主编,人民卫生出版社出版,2008年11月。

教材特点:①全国高等医药教材建设研究会规划教材,卫生部规划本科教材,符合我们本科专业教学的需要;②是供非中医专业使用的教材,有关中医基础理论的内容简要而全面,是浓缩本,适合我们非中医专业学习中医知识的需要;③教材内容包括中医基础理论、中药学基本知识和方剂学基本知识三大部分(上、中、下三篇);④附有中医基础理论现代研究的进展。

5、主要参考教材和参考书①《中医基础理论》(供中医、针灸专业用),上海科学技术出版社。

教材特点介绍;②《中医诊断学》(供中医、针灸专业用),上海科学技术出版社。

教材特点介绍;③《中医学基础》,张登本主编,中国中医出版社,2003年1月,24元。

教材特点介绍:新世纪全国高等中医院校规划教材,供中药类专业学习中医药学的专业基础课。

④《中医名词术语选释》,人民卫生出版社。

参考书特点介绍:简本;⑤《第2版中医大辞典》,中国中医研究院李经纬余瀛鳌蔡景峰,人民卫生出版社,2005年1月,330.00元。

参考书特点介绍:收载38505条。

6、考试成绩计算方法二、中医学的概念1、中医学与中医基础理论:①中医学:是研究人体生理、病理,以及疾病的诊断和防治等的一门学科,具有独特的理论体系和丰富的临床经验,是具有中国特色的医学,也称为中国传统医学。

②中医基础理论:是学习和阐释中医学的基础理论和基本知识,是学习中医学各门学科的基础。

2、几点说明:①发源于中国的古代,历史悠久;要从历史的角度去认识和理解。

如它的医学术语、生命力、丰富的经验、丰富的医学文献、受到古代哲学的深刻影响等。

更新性不快。

②是我国优秀传统文化的重要组成部分,也是对世界医学的一大贡献;中国是世界文明古国之一,创造出了辉煌灿烂的文化。

中医学就是中国古代文化遗产的重要组成部分,是具有中国特色的医学。

它以整体观念为主导思想,以脏腑经络的生理和病理为基础,以辨证论治为诊疗特点的医学理论体系。

③具有独特的理论体系;④在当今医学中占有重要地位,并正在世界上产生日益扩大的影响。

三、中医学发展概况中国医药学已有数千年的历史。

1、商周时期:萌芽时期《周礼•天官》医学分科的记载:“食医、疾医、疡医、兽医”。

2、春秋战国时期:确立了中医学的理论体系——《黄帝内经》①《黄帝内经》是我国现存最早的医学典籍之一(四大经典之一),简称《内经》。

作者:集体之作。

意义:奠定了中医学的理论基础,标志着中医学独特理论体系的基本形成,它对医学的认识在当时达到了世界领先的水平。

还奠定了中国传统营养科学的理论基础。

主要内容:系统地阐述了人体生理、病理,以及疾病的诊断、治疗和预防等问题,推动了医学的发展。

②《难经》四大经典之一,是对《黄帝内经》的补充和发展。

3、两汉时期:中医学有了显著的进步和发展①《伤寒杂病论》作者:张仲景,东汉著名医学家。

意义:确立了辨证论治的理论体系,并且创造性地融理、法、方、药于一体,为临床医学及方剂学的形成和发展奠定了基础。

主要内容:后世将《伤寒杂病论》分为《伤寒论》和《金匮要略》两本书。

《伤寒论》确立了六经辨证论治的纲领。

《金匮要略》确立了脏腑辨证论治的纲领。

《伤寒论》和《金匮要略》对中医营养学的贡献。

②《神农本草经》是我国现存最早的药物学专著,简称《本草经》、《本经》。

作者:不详意义:为中药学的发展奠定了基础。

主要内容:药性理论;收载药物365种。

4、魏晋隋唐时期:中医学不断发展与完善①《脉经》1 / 22西晋•王叔和撰,是我国现存最早的脉学专著,被译成多种文字,先后流传到欧洲许多国家,对世界医学的发展都产生了一定的影响。

②《诸病源候论》隋•巢元方等编著,是我国第一部病因病机证候学专书。

③《新修本草》唐•李勣、苏敬主持编撰,是我国第一部政府颁发的药典,也是世界上最早的国家药典。

④《备急千金要方》唐•孙思邈撰,简称《千金要方》,是一部科学价值很高的医学百科全书,在国外都有一定的影响。

其中,卷二十六为食治专卷,也是最早的食治专卷,对中医营养学的发展起到了重要的推动作用。

5、宋金元时期:涌现出众多的流派,中医学在许多方面取得了突破性进展①《三因极一病证方论》宋•陈无择撰,以“分别三因,归于一治”取为书名,简称《三因方》,在病因学方面提出了著名的“三因学说”,奠定了中医病因学说的基础。

②《小儿药证直诀》宋•钱乙撰,是一部价值很高的儿科著作。

③金元四大家刘完素以火热立论,用药以寒凉为主,后世称其为寒凉派;张从正认为病由邪生,故治病主要以汗、吐、下三法,攻邪祛病,后世称其为攻下派;李杲提出了“内伤脾胃,百病由生”,治疗以补益脾胃为主,后世称其为补土派,并对中医营养学的发展产生了很大的影响;朱丹溪倡“相火论”,谓“阳常有余,阴常不足”,治病多以滋阴降火为主,后世称其为滋(养)阴派;四家虽立论不同,但各有发明,都从不同角度丰富了中医学的内容。

6、明清时期:中医学得到进一步的完善①《本草纲目》明•李时珍撰。

伟大的医学家、药学家,历时27年完成巨著。

载药1892种,附图1109幅,附方11000多首。

先后被译成多种文字传至海外。

②《温疫论》明•吴又可撰,揭示了“温疫”的传染途径是从口鼻而入,突破了前人的六气致病学说,在世界传染病历史上居于先进地位,是一部重要的温病学著作。

③《外感温热篇》清•叶天士撰,创立卫气营血辨证,为温病学的发展做出了重要贡献。

④《温病条辨》清•吴鞠通撰,创立三焦辨证,推动了温病学的形成和发展。

⑤《医林改错》清•王清任撰,纠正古代医书在人体解剖方面发生的错误,发展了瘀血致病的理论,成为早期试图汇通中西医学的代表医家之一。

⑥其它7、近代与现代:①收集整理前人的学术成果;②中西汇通研究③运用现代科技研究。

中医学的继承与创新:四、中医基础理论的基本内容阴阳五行、气血津液、脏腑经络、病因、四诊、辨证、预防与治则等。

五、中医学理论体系的基本特点1、整体观念:①概念:整体就是统一性和完整性,是指人体自身是一个有机的整体和人与自然环境统一性的思想。

②主要内容A 人体是一个有机整体:★生理上的整体性:五脏一体观和形神一体观,说明结构的完整性及结构与功能的统一性。

★病理上的整体性:局部病变与整体病理反映的统一关系。

★诊治上的整体性:由外察内,整体调节。

B 人与自然环境的统一性:“天人相应”。

★自然环境的变化对人体生理的影响:四时气候;昼夜晨昏;地域环境;★自然环境的变化对人体病理的影响:四时多发病;昼夜变化对疾病的影响;地域环境对发病的影响。

★自然环境与疾病防治的关系:C 人与社会环境的统一性:★社会环境对人体生理的影响:★社会环境对人体病理的影响:★社会环境与疾病防治的关系:●讨论:整体观念与现代医学模式:生物医学模式与生物心理社会医学模式2、辨证论治①病、证、症的基本概念★病的基本概念:病,即疾病,是指有特定的病因、发病形式、病机、发展规律和转归的一种完整的病理过程。

★症的基本概念:是指症状和体征,是疾病的临床表现。

★证(证候)的基本概念:是指疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括,由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成,是中医治病的依据。

证的时相性与空间性特征:证反映疾病的阶段性本质,表明了其时相性特征证反映疾病不同类型的本质,表明了它的空间性特征。

2 / 22病、证、症三者联系:症是构成疾病和证候的基本要素,疾病和证候都是由症状和体征所组成的;内在联系的症状和体征组合在一起,即构成了证候;各阶段的证候贯穿起来,便是疾病的全过程。

②辨证论治的基本概念辨证论治是中医疾病和治疗疾病的基本原则。

★辨证的基本概念和思维过程:辨病因,辨病位,辨病性,辨病势等,是决定“论治”的前提和依据。

★论治的基本概念和思维过程:因证立法,随法选方,据方施治等,其治疗的效果是对“辨证”是否正确的检验。

③同病异治和异病同治:④辨证与辨病相结合:★中医辨病与中医辨证相结合★中医辨证与西医辨病相结合五、中医学的思维方法①注重宏观观察。

②注重整体研究。

③擅长哲学思维,包括中和思维、类比思维。

④强调功能联系。

绪论小结思考题1、整体观念的基本概念是什么?人体的有机整体是怎样构成的?2、辨证与论治的基本概念和相互关系是什么?第二章阴阳五行学说概述1、阴阳五行学说的实质:是我国古代用以认识自然和解释自然的宇宙观和方法论。

2、阴阳学说与五行学说:由于阴阳和五行各自具有其系统的理论,因而又称阴阳学说和五行学说。

3、中医学与阴阳五行学说:时代背景:阴阳五行学说贯穿于中医学理论体系的各个方面,借以说明人类生命的起源、人体的生理功能、病理变化,并用来分析、归纳疾病的本质与类型,指导养生、预防、诊断和治疗疾病,对中医学理论体系的形成和发展起着极为重要的作用,并构成了中医学理论的重要组成部分。

第一节阴阳学说概述1、阴阳学说:是研究自然界事物的运动规律,并用于解释宇宙间事物的发生发展变化的一种古代哲学理论。

2、中医学中的阴阳学说:是阴阳学说渗透到中医学领域,并逐渐与中医学的具体内容融为一体,形成了中医学中的阴阳学说。

一、阴阳学说的基本概念1、阴阳的基本概念和属性①阴阳的概念:阴阳是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

②事物和现象的阴阳属性:比类水火的特性来确定:凡类水者皆属阴,类火者皆属阳。

事物和现象阴阳属性的规定:A 阳的特性:运动的、外向的、上升的、温热的、明亮的等;B 阴的特性:静止的、内守的、下降的、寒冷的、晦暗的等。

③事物阴阳属性的相对性:A 可转化性:需要一定的条件。

B 无限可分性:可再分阴阳。

C 因比较的对象不同而异。

2、阴阳学说的概念阴阳学说:是通过分析相关事物的相对属性或一个事物对立着的双方的相互关系及其变化,来认识自然、解释自然的一种理性知识。

中医学中的阴阳学说:是用阴阳的运动规律解释人体的生命活动,指导养生和临床实践的一种基本理论。

二、阴阳学说的基本内容1、阴阳对立制约:①阴阳相互对立:相反;②阴阳相互制约:抑制、削弱、排斥、斗争。

2、阴阳互根互用:①阴阳互根:互根:相互依存、互为根基。

②阴阳互用:互用:相互资生、相互促进。