部编(统编)人教版 六年级语文下册 课文思维导图

- 格式:docx

- 大小:5.11 MB

- 文档页数:17

运用思维导图促进小学语文鉴赏式阅读教学的行动探究——以统编版六年级下册第四单元为例【摘要】阅读教学是小学语文课堂的主体,如何在阅读教学实践中,培养学生主动学习的意识,增强他们积极鉴赏的能力,这是教师需要面对的问题。

本文基于学科素养视域,列举了运用不同类型思维导图开展鉴赏式阅读教学的具体案例,探讨了鉴赏式阅读教学对提升学生核心素养的教学效益。

【关键词】思维导图;小学语文;鉴赏式阅读;阅读教学一、基于学科素养视域的鉴赏式阅读教学思考《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确指出:语文课程致力于全体学生核心素养的形成与发展,义务教育语文学科核心素养,则是文化自信、语言运用、思维能力,以及审美创造的综合体现[1]。

在小学语文教学领域里,鉴赏式阅读教学是助推学生学科素养提升的重要路径之一,下面笔者就自己的教学教研经历谈谈对此的思考。

1.阅读教学中的鉴赏意识新课标在“学段要求”部分将原来的“阅读”板块升级为“阅读与鉴赏”,“鉴赏”一词在整个新课标中出现13次,较之2011年版的课程标准足足多了11次,并且在“学业水平考试”板块对“阅读与鉴赏”类问题任务做了具体要求,可见新课标编写者对学生的阅读鉴赏较之前更为重视[2]。

反观当下周边小学语文阅读教学课堂,科任教师对培养学生阅读鉴赏能力的观念尚较为淡薄,在教学环节中设计的阅读鉴赏任务还较为单调,相当一部分教师对于“教什么”这个本质问题往往还是被动地依赖教材,缺乏主动意识。

这也导致了部分学生针对文本阅读往往还是关注“写了什么”,对于“怎么写”“这样写的效果如何”欠缺独立判断的鉴赏能力与鉴赏意识。

新课标实施后,作为科任教师应对此有充分的认识,在阅读教学中,逐步引导学生树立鉴赏意识,培养学生的阅读鉴赏水平。

2.课前预习中的落实效度据笔者调查,因为鉴赏意识缺失,学生在课前预习时,往往只关注课文内容的阅读与理解,对于课文的篇章结构、表现手法、语言特点等方面关注较少,即使关注了,也极少主动地赏析与评价。

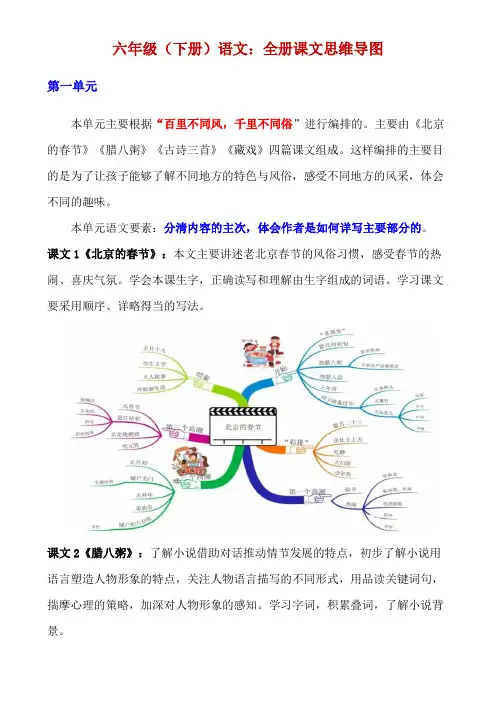

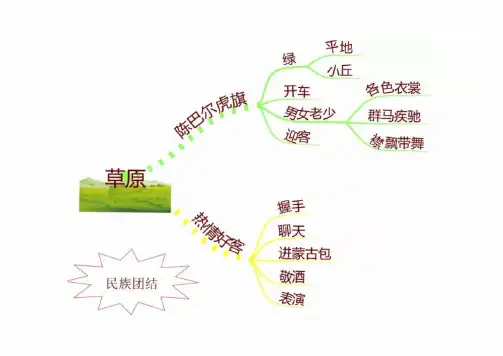

六年级(下册)语文:全册课文思维导图第一单元本单元主要根据“百里不同风,千里不同俗”进行编排的。

主要由《北京的春节》《腊八粥》《古诗三首》《藏戏》四篇课文组成。

这样编排的主要目的是为了让孩子能够了解不同地方的特色与风俗,感受不同地方的风采,体会不同的趣味。

本单元语文要素:分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的。

课文1《北京的春节》:本文主要讲述老北京春节的风俗习惯,感受春节的热闹、喜庆气氛。

学会本课生字,正确读写和理解由生字组成的词语。

学习课文要采用顺序、详略得当的写法。

课文2《腊八粥》:了解小说借助对话推动情节发展的特点,初步了解小说用语言塑造人物形象的特点,关注人物语言描写的不同形式,用品读关键词句,揣摩心理的策略,加深对人物形象的感知。

学习字词,积累叠词,了解小说背景。

课文3《古诗三首》:本课三首古诗词分别描写了不同地方的风俗。

重点是理解重点词语的意思,理解三首诗词的大意,读懂诗词中蕴含的作者的情感。

读通、背诵这三首诗词。

课文4*《藏戏》:主要了解藏戏的形成及其特色,体会传统戏剧艺术独特的魅力和丰富的文化内涵。

第二单元本单元课文主要是围绕“走进外国文学名著”这个专题进行编排的,主要由《鲁滨逊漂流记》《骑鹅旅行记》《汤姆•索亚历险记》三篇课文组成。

编排意图是引导学生了解作品梗概,把握名著的主要内容,去发现更广阔的世界;体会人物的心态变化,感知人物的形象;培养学生阅读和想象的能力;加深对作品的理解,激发学生阅读外国名著的兴趣。

本单元语文要素:借助作品梗概,了解名著的主要内容;旧音响深刻的人物和情节交流感受。

课文5《鲁滨逊漂流记(节选)》:本课分为梗概和节选两部分,梗概部分主要梳理出鲁滨逊流落荒岛后的事情,节选部分主要描写了鲁滨逊在荒岛上遇到的困难和心态的变化,以及是如何克服困难的。

重点是默读梗概,用小标题列出事情,体会人物心态变化,感知人物形象,并联系自身实际,加深对作品的理解。

课文6*《骑鹅旅行记(节选)》:本课为节选片段,主要描写的是尼尔斯变成小狐仙后的经历。

14 在柏林作者奥莱尔(1873—1939年),美国女作家,记者。

微型小说《在柏林》堪称名篇中的精品。

它以第二次世界大战为背景,以一列从柏林驶出的火车上的小插曲为故事材料,以极小的篇幅深刻地反映战争这个人类永恒而又沉重的话题。

词语解释指说话时做出各种动作。

本课指两个女孩看到老妇人的不停数数,肆意地嘲笑、说话。

造句:他什么都不懂,还在这里指手画脚。

指手画脚:不假思索形容做事答话敏捷、熟练,用不着考虑。

本课指小女孩看到老妇人的举动,立即就嗤笑起来。

造句:每次面对老师的提问,班长都是不假思索地回答。

课文解析整体感知微型小说的特点是什么?以小见大这篇微型小说主要写了什么?一个在战争中(失去三个儿子)的老兵,在重返战场之前,将他神志不清的妻子送往(精神病院)。

在车厢里,老妇人奇怪的举动,引起了姑娘的嘲笑。

老兵说出原因后,车厢里一片(寂静)。

这篇小说是怎样表现战争灾难这一主题的?文章以小见大,截取战争中一列火车的一个小画面。

叙述老兵在痛失三个儿子以后,把老妇人送进病院,再上战场,体现了战争给人们带来的灾难,以及人们对战争的痛恨。

文章叙述的是一列驶出柏林的列车上的事,而课文的题目取为《在柏林》有何深意呢?柏林是这场战争的策源地。

作者将文章的背景置于这列由柏林开出的列车上,可以想见,遭受到残酷战争的不仅仅是列车上后备役老兵这一家,老妇人由痛心到绝望到疯狂的心路历程,后备役老兵抛家弃妻的无奈和难以言说的巨大痛苦……这是战争中一个家庭的毁灭,更是千万个笼罩于战争阴影下家庭的缩影。

对比《桥》和《在柏林》,它们有哪些相同点?都是小小说都是最亲的人死去都注意设计悬念,结局都是出人意料词语积累家破人亡妻离子散战火硝烟尸横遍野血流成河颠沛流离枪林弹雨草木皆兵炮火连天结构梳理主题概括这篇(微型小说)叙述了在一列火车上,两个小姑娘嗤笑一位重复数数的(老妇人),后来老兵说出原因,引发人们深思的故事。

反映了战争给人民带来的伤害,以及作者对战争的(厌恶)和对和平的(渴望)。

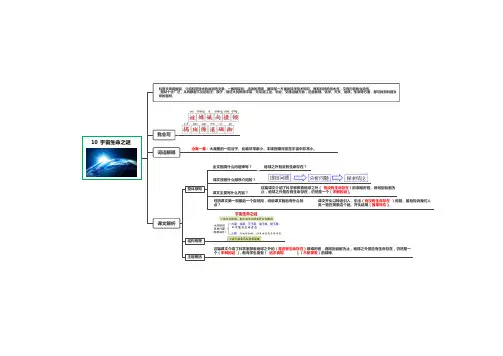

10 宇宙生命之谜

科普文章是解说、介绍科学技术的说明性文章。

一般用轻松、活泼的笔调,解说某一方面的科学技术知识。

既有科技的技术性,又有内容的生动性。

题材十分广泛,从肉眼看不见的粒子、原子,到巨大的地球宇宙,无论是工业、农业、交通运输方面,还是物理、化学、天文、地质、生物等方面,都可找到科普文

章的题材。

我会写

词语解释沧海一粟:大海里的一粒谷子。

比喻非常渺小。

本课指银河系在宇宙中非常小。

课文解析

全文围绕什么问题来写?地球之外有没有生命存在?

课文按照什么顺序介绍的?

课文主要写什么内容?

这篇课文介绍了科学家探索地球之外(有没有生命存在)的艰难历程,说明到目前为

止,地球之外是否有生命存在,仍然是一个(未解的谜)。

整体感知

对照课文第一和最后一个自然段,说说课文前后有什么特

点?

课文开头以神话引入,引出(有没有生命存在)问题,最后告诉我们人

类一直在探索这个谜。

开头结尾(首尾呼应)。

结构梳理

主题概括

这篇课文介绍了科学家探索地球之外的(是否有生命存在)艰难历程,说明到目前为止,地球之外是否有生命存在,仍然是一

个(未解的谜),教育学生要有(追求真知)、(不断探索)的精神。

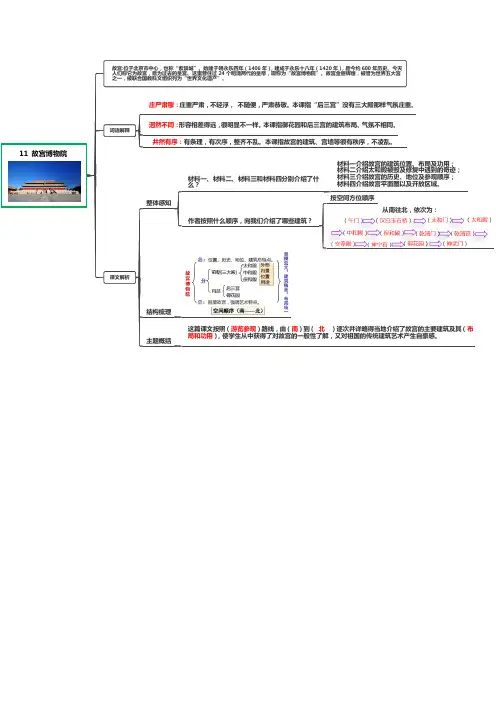

11 故宫博物院

故宫:位于北京市中心,也称“紫禁城”。

始建于明永乐四年(1406年),建成于永乐十八年(1420年),距今约600年历史。

今天

人们称它为故宫,意为过去的皇宫。

这里曾住过24个明清两代的皇帝,现称为“故宫博物院”。

故宫金碧辉煌,被誉为世界五大宫

之一,被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。

词语解释

庄严肃穆:庄重严肃,不轻浮,不随便,严肃恭敬。

本课指“后三宫”没有三大殿那样气氛庄重。

迥然不同:形容相差得远,很明显不一样。

本课指御花园和后三宫的建筑布局、气氛不相同。

井然有序:有条理,有次序,整齐不乱。

本课指故宫的建筑、宫墙等很有秩序,不凌乱。

课文解析

整体感知

材料一、材料二、材料三和材料四分别介绍了什

么?

材料一介绍故宫的建筑位置、布局及功用;

材料二介绍太和殿被毁及修复中遇到的奇迹;

材料三介绍故宫的历史、地位及参观顺序;

材料四介绍故宫平面图以及开放区域。

作者按照什么顺序,向我们介绍了哪些建筑?

按空间方位顺序

从南往北,依次为:

结构梳理

主题概括

这篇课文按照(游览参观)路线,由(南)到(北)逐次并详略得当地介绍了故宫的主要建筑及其(布

局和功用),使学生从中获得了对故宫的一般性了解,又对祖国的传统建筑艺术产生自豪感。